PET-CT显像对非小细胞肺癌纵隔淋巴结转移的诊断价值研究

2022-01-08尤斌陈望

尤斌,陈望

(1.河南科技大学 临床医学院,河南 洛阳 417000;2.河南科技大学第一附属医院 影像中心,河南 洛阳 417003)

非小细胞肺癌是临床发病率较高的肺部恶性肿瘤性疾病,发病原因较为复杂,其与患者职业、遗传、电离辐射、吸烟、大气污染、既往肺部慢性感染、环境接触等有密切关系。早期常出现低热、胸部胀痛、咳嗽、痰血等症状,晚期则出现食欲不振、疲乏、咯血、消瘦、呼吸困难等症状[1]。晚期非小细胞肺癌多数伴有纵隔淋巴结转移,患者5 年生存率较低,对患者及时进行影像学检查,准确评估纵隔淋巴结的转移状态,对患者肺癌的准确分期及临床治疗具有重要的作用。PET/CT 显像检查不仅能够对肿瘤的良恶性进行有效的鉴别诊断,而且能对肿瘤患者进行准确分期。由于其可以一次性进行全身扫描,因此能够及时发现转移病灶,其是监测肿瘤复发和转移的重要手段。本研究对部分非小细胞肺癌并伴有纵隔淋巴结肿大(直径>1 cm)患者给予全身PET/CT 显像检查,其诊断结果较为理想,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年1 月至2020 年6 月河南科技大学第一附属医院收治的100 例非小细胞肺癌患者,依据奇偶数分组法分为试验组和对照组,每组50例。试验组男性34 例,女性16 例;年龄48~76岁,平均(56.78±6.67)岁;病灶位置:左侧病灶29 例,右侧病灶21 例;上叶病灶36 例,下叶病灶14 例。对照组男性33 例,女性17 例;年龄47~77 岁,平均(57.14±4.95)岁;病灶位置:左侧30 例,右侧20 例;上叶病灶35 例,下叶病灶15 例。纳入标准:①符合《NCCN 非小细胞肺癌临床实践指南》[2]中关于非小细胞肺癌的诊断标准;②影像学检查发现纵隔淋巴结肿大>1 cm;③临床资料完整。排除标准:①T3期非小细胞肺癌、T4期非小细胞肺癌患者及M1期非小细胞肺癌;②术后病理结果显示不是非小细胞肺癌或未采用手术治疗;③肝脏功能不全;④合并精神病;⑤合并其他恶性肿瘤。本研究通过医院伦理委员会批准,患者及其家属知情同意。两组性别、年龄、病灶位置等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予多层螺旋CT 扫描:运用荷兰Philips 公司Ingenuity Flex 32 16 排CT,扫描参数:电流200 mA,电压120 kV,扫描时间0.5 s/r,扫描层厚5 mm,重建层厚1 mm。先从肺尖开始扫描、直至肺底,使患者全肺均能扫描到。选择肺窗和纵隔窗进行观察,同时扫描摄片。扫描时间约为10~12 s,扫描结束后立即将患者的扫描图像传输至河南科技大学第一附属医院医学影像工作站,由医学影像工作站专业人员进行后期处理。

1.2.2 试验组 给予全身PET-CT 显像检查:运用上海联影医疗科技股份有限公司PET-CT UMI 550,管电流120 mA,管电压150 kV。体检前需告知患者空腹4~6 h,并控制空腹血糖<7 mmol/L,引导患者静卧15 min 后注射18F-FDG 显像剂0.15~0.20 mCi/kg,完后休息约50 min,安排患者排尿后给予全身扫描。扫描参数:床位8 个,2.5 min/床,矩阵168×168,层厚4 mm。通过联影PET-CT 影像工作站进行PET-CT 三维图像重建,由核医学专科医师完成标准摄取值的测定,完后运用冠状和矢状位图像对患者的病灶位置及具体的病灶大小进行精准测量,同时测量感兴趣区的标准摄取值(SUV),并区别纵隔淋巴结、肺门以及原发灶,SUV 最大值>2.5即可认定为阳性[3]。

1.3 统计学方法

数据分析采用SPSS 22.0 统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验;计数资料以率(%)表示,比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 多层螺旋CT 诊断结果

多层螺旋CT 诊断结果情况见表1。

表1 多层螺旋CT 诊断结果情况(例)

2.2 PET-CT 显像诊断结果

PET-CT 显像诊断结果情况见表2。

表2 PET-CT 显像诊断结果情况(例)

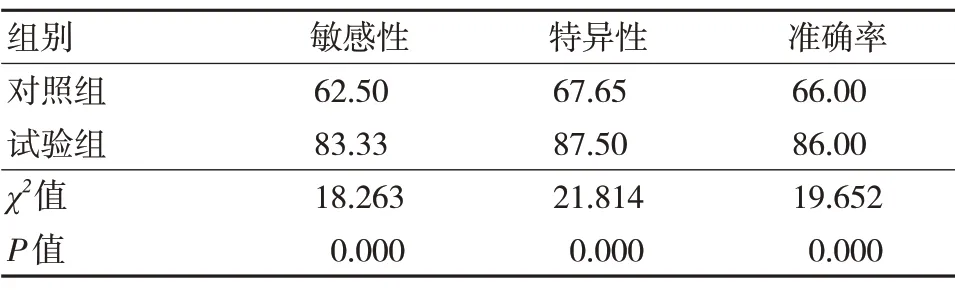

2.3 两组多层螺旋CT 与PET-CT 显像诊断结果比较

试验组诊断淋巴结转移的敏感性、特异性、准确率较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组多层螺旋CT 与PET-CT 显像诊断结果比较(n=50,%)

3 讨论

非小细胞肺癌是临床常见的恶性肿瘤,其在所有肺癌中约占80%,具有发病率高、病情进展快、治疗难度大、治愈率低、死亡率高等特点,对患者的身体健康和生命安全构成较大的威胁[4]。早期非小细胞肺癌具有较强的隐匿性,临床特征不够明显,容易被忽视,从而错过黄金治疗时期。国内文献报道,早期非小细胞肺癌患者未出现纵隔淋巴结转移,可通过手术进行根治性治疗,患者5 年生存率高达>90%,但约有75%非小细胞肺癌患者初诊时已为中晚期,而中晚期患者多数伴有纵隔淋巴结转移,患者5 年生存率比较低,4 期非小细胞肺癌患者的5 年生存率仅为2%,因此对非小细胞肺癌纵隔淋巴结转移的准确诊断尤为重要[5]。

非小细胞肺癌临床通常通过影像学检查发现,传统的胸部X 射线检查,其放射剂量较低、操作简单,也是最便宜的检查方法,但对非小细胞肺癌的诊断效果不够理想,难以发现较小的肺癌结节。多层螺旋CT 扫描技术在非小细胞肺癌临床诊断中具有重要的作用,其扫描速度快、分辨率高,患者只需屏住呼吸约10 s 即可对肺部进行全方位的扫描,通过屏住呼吸来减少呼吸伪影的发生,且可发现较小的肺癌结节[6]。淋巴结短径>1.0 cm是多层螺旋CT 诊断肺癌侵犯胸内淋巴结的标准,但临床研究显示,淋巴结增大并不一定表示淋巴结转移,其增大也有可能是某些反应性炎症引发的结果,而淋巴结的转移也不一定非要有显著的体积变化[7]。纵隔镜检查术是诊断非小细胞肺癌纵隔分期的金标准,但该检查方法对患者造成的创伤较大,容易引发多种并发症,不利于患者预后改善。PET-CT 显像检查将PET 与CT 进行有机结合,既发挥了CT 在解剖上的优势,又发挥了PET 在组织代谢方面的优势,其在诊断非小细胞肺癌纵隔淋巴结转移中的准确率较高,具有较高的特异性和敏感性[8]。本研究结果显示,对照组采用多层螺旋CT 扫描检查,试验组采用全身PET-CT 显像扫描检查,结果显示PET-CT 诊断的敏感性为83.33%、特异性为87.50%、准确率为86.00%,均显著高于多层螺旋CT 的敏感性为62.50%、特异性为67.65%、准确率为66.00%,表明PET-CT 显像与多层螺旋CT 相比在诊断淋巴结转移中更具有优势。与多层螺旋CT 扫描比较,PET-CT 不仅能够清晰准确地显示肺癌病变的具体形态特征,而且可为非小细胞肺癌患者的临床诊治提供重要的分子水平代谢信息[9]。对于中晚期非小细胞肺癌患者,通过PET-CT 显像检查可准确诊断其纵隔淋巴结的转移状态。阳性患者表示淋巴结转移,术中需进行纵隔镜检查加以确诊;此外PET-CT 显像对非小细胞肺癌的准确分期具有重要意义,其为非小细胞肺癌的临床治疗提供指导[10]。

综上所述,PET-CT 显像在非小细胞肺癌纵隔淋巴结转移临床诊断中的敏感性、特异性及准确率比较高,PET-CT 显像显示淋巴结为阳性者,需及时给予纵隔镜检查以进一步确诊;若淋巴结显示为阴性者,则无需再进行纵隔镜检查。