“美术化”书写的反思

——对近代书家师法《爨宝子碑》现象的考察

2022-01-06韩少玄

□ 韩少玄

《爨宝子碑》自出土以来,就得到了众多书家、学者的青睐,成为书法创作和金石学研究的重要取法对象和研究对象,其中康有为尤其表现出对此碑的推重。

在《广艺舟双楫》中,康有为先后两次提及此碑:其一是“端朴若古佛之容”;其二是“朴厚古茂、奇姿百出,与魏碑之《灵庙》《鞠彦云》皆在隶楷之间,可以考见变体源流”。

由康有为对《爨宝子碑》的评点不难看出,之所以清代以来的书家和学者如此看重此碑,首先是因为此碑笔法结字奇肆倔强、具备独特的美学风格和美学价值,另一方面也是因为此碑处于隶书、楷书两种字体转换融合的过渡阶段,体现出不可忽视的文字学价值。从书法创作的角度来说,近代书家如沈曾植、王世镗、王蘧常、郑诵先等等,无不究心于此,而此碑也确实对他们书法艺术风格的形成和完善起到了不可估量的作用。因此可以说,《爨宝子碑》对清代中期以来碑学书风有着推波助澜之功。

郑诵先 劳逸结合 纸本 1974年释文:劳逸结合。淳一小友之属,用小爨笔意。诵先时年八十有三。钤印:研斋八十以后书(朱)

王蘧常 百年万古四言联 纸本 1983年释文:百年担负;万古才华。集龚自珍词句。王蘧常时年八十有四。钤印:嘉兴王蘧常瑗仲父(白)

职是之故,清代中期以至当下的书家,意在从《爨宝子碑》中汲取创作灵感和风格素材者颇众。但也并不是每一位取法者都能汲取到此碑的精华,也不是取法者都能够通过研习此碑形成自我风格,相反,有为数不少的师法者在取用《爨宝子碑》的时候,无论临作还是创作,都呈现出一种“美术化”的倾向。鉴于此,有必要就此展开讨论,以期对有志于研习《爨宝子碑》的书者有所裨益。

一

何谓书写的“美术化”?为什么说书法创作、临摹中的“美术化”倾向是一大误区而需要尽力避免和矫正?

徐悲鸿 庄敬日强 纸本释文:庄敬日强。淮南子语。悲鸿书。钤印:悲(朱)

在当下学科划分的视野中,书法作为一个相对具体的艺术门类,在美术的学科范畴中一直被认为是从属性的,但具备美术的艺术特征。因此,从视觉艺术的角度理解书法,成为近代以来较为显著的一种观念。但事实上,这种“美术化”的书法观,与本真意义上传统文人的书法观是有所区别的,或者更直接地说是有悖于传统文人书法本意的。

在传统文人看来,书法并不是或者并不仅仅是以视觉造型传达某种主观思想情感的“艺术”,相反,书法更是他们借以展开生命修行和回归本真自我的途径。也就是说在这个过程中,无论是带有较为显著的匠心意味的形式技法还是主观色彩较为浓重的思想情感,都是被排斥的。因为,深受庄禅思想浸染的传统文人,他们实现生命超越的进向和维度,无一不是以“无我”为核心展开的,而现代艺术意义上的视觉形式和思想情感却恰恰是“自我”的肯定甚至是以张扬为根基的。从这个角度来说,以现代艺术的视角来理解书法,乃是一种误读或误解,误把传统文人书法的“无我”等同于现代艺术的“自我”。遗憾的是,这种偏离了传统文人书法本意的书法观,逐渐成为主流性的思想观念,支配着近代以来的书法发展。甚至也可以说,我们当下对于书法艺术一切的不满,都可以从这里找到肇始之源。

近代以来对于书法艺术的这种误解,在众多书家基于《爨宝子碑》进行临摹或者创作的时候,尤其有较为突出的表现。换句话说,近代以来的书家在师法《爨宝子碑》的时候,体现出了较为显著的“美术化”倾向。

《爨宝子碑》出土时,正处于帖学衰微、碑学和金石学风行的书法史关口。因为《爨宝子碑》的书写方式,兼有隶、楷笔意,其独特的表现形式和审美意蕴不经意间赢得了彼时书家和金石学家的重视。通过对这种高古质朴、风格鲜明的笔法的研求,无疑能够让意在援碑补帖的书家得到诸多启示,也能够使他们的书法创作表现出与“二王”帖学一系迥然有别的风格面貌,比如沈曾植晚年的草书显然得益于此碑甚多。但是,更有诸多的书者,并没有做到“透过刀锋看笔锋”,也没有能够参悟到《爨宝子碑》高古朴厚的笔意,而是径直以柔软的笔颖刻意描摹其刀刻的笔画效果,尤其强调了其中三角形、尖角锐利的部分,从而失去了自然书写的随意性、丰富性,趋于模式化、装饰化和“美术化”,不仅没有做到“援碑补帖”,反而导致了书法的非书法化。可以说,这是清代中期以来碑学运动的一大弊端。当然,这里并不因此就完全否认碑学运动对于中国书法史的重要价值,比如由于篆隶碑版的介入,使得清代中期以来的书法在审美风格、形式表现等方面都呈现出与“二王”帖学的诸多不同,从而拓展和丰富书法的本体性内容。

近代以来师法《爨宝子碑》的书家,不仅在笔法方面会有装饰性、“美术化”的倾向,在结字造型和意蕴风神层面,也有着同样的表现。如果仔细观察,不难发现《爨宝子碑》的结字造型有着极为丰富而微妙的变化,而这些精微的变化在某些浅薄师法者的临摹与创作中丧失殆尽,在刻意强调某些修饰性笔画特点的同时,也带给结字造型同样的装饰性,亦即“美术化”。正因为笔法和结字的刻板与单调,使得《爨宝子碑》自身本有的灵动与天真意趣,在近代以来诸多师法者的临摹与创作中绝无觅处,如齐白石早年的临作即是如此。尽管有论者说,“齐白石在临摹时力求形神双似,不仅迥别于其一贯书迹,同时还临出了几分刀刻的痕迹”。事实上,齐白石仅仅做到了形似而绝无神似可言,并且也并没有把“刀刻”效果还原为基于毛颖的自然书写,而只是停留在以柔软的颖毫追摹刀刻笔画效果的初级阶段。

由此可见,师法《爨宝子碑》并不是一件特别容易的事情,稍有不慎就会滑入书法的对立面,使得与生命同构的自然书写转变为带有更多设计意味、匠气十足的工艺制作。

二

前面只回答了书法创作中“美术化”倾向的某些表现以及危害,但是究竟何为书法临摹与创作中的“美术化”倾向,还没有得到解答。

所谓“美术化”,指的就是某些书家在书写过程中偏离了书法的本质,表现出某些与美术制作相类似的倾向。具体而言,一方面忽视了自然书写的随意性和丰富性,导致笔画形态趋于装饰意味的单一化和模式化;另一方面则是片面性地注重书法艺术静态的视觉形式而忽视了它与书写者生命同构的律动性和节奏感。某种程度上可以说,趋于“美术化”倾向的书写,实际上也就已经偏离了本真意义上的书法,不可避免地成为了美术的附庸。

徐悲鸿 诗二首 纸本 1936年释文:亦效鸳鸯宿上林,亦同麒麟失其群。人生甘苦每相反,颇觉年来左手驯。急雨狂风势不禁,放舟弃棹匿亭阴。剥莲认识中心苦,独自沉沉味苦心。亚伯先生一笑。丙子始寒,悲鸿。指鹿为马。钤印:悲鸿(朱)阳朔天民(朱)

事实上,在师法历代经典碑帖的过程中,“美术化”的倾向是普遍的,并不仅限于《爨宝子碑》书法的临摹和创作,但这一现象却在师法《爨宝子碑》的过程中表现尤为突出。自清代中期的碑学运动盛行以来,除了《爨宝子碑》,还有《散氏盘》《张迁碑》《石门铭》等篆隶、魏碑成为碑派书家师法的对象,相比而言,“美术化”倾向较为突出地体现于书家对于《爨宝子碑》的临摹与创作。那么,这里也就有充分的理由来探讨,为什么这一现象会比较集中地体现于对《爨宝子碑》的师法过程中?而探讨这一问题的最根本动机在于探讨为什么书写的过程中会出现非书写的倾向、究竟是哪些原因导致了书法的非书法化也即“美术化”?

[清]沈曾植 东坡题《君谟帖》 纸本释文:东坡曾题《君谟帖》云:“宣献太清,留台太浊,自有国以来,当以君谟为第一。会有知,当以此言为然。”又云:“世之书篆不兼隶,行不兼草,盖不能通其意者也。”冠臣仁兄雅属,寐翁。钤印:曼陀罗室(白)

近代以来书家在临摹和根据《爨宝子碑》进行创作的过程中,之所以会较多地出现“美术化”的现象,大致是源于以下几个方面的原因:

首先,《爨宝子碑》的书写本身,就带有一定程度的装饰性和“美术化”倾向。众所周知,我们现在统称为书法艺术的汉字书写,在传统社会文化中其实同时具有几个方面的功能和价值,其中最为常见的就是作为日常实际运用的书写和作为传统文人借以修身养性的书写,两种不同目的的书写也就体现出全然不同的形态,前者注重规范而趋于“美术化”、后者注重性情而趋于自由化。《爨宝子碑》毫无疑问是属于应用性的书写,因此,书写的规范性、碑文的辨识度是书丹者需要重点考虑的问题。由于此碑的书丹者正处于隶书和楷书融合转换的书法史节点上,隶书的蚕头雁尾等装饰性笔法还没有转换为隋唐成熟楷书的平和形态,相反却在规范性书写的过程中被刻意强化,使得此碑的书写先在地带有一定的“美术化”和装饰性。尽管如此,《爨宝子碑》自身的书写却并没有限于“美术化”和装饰性,而这一点却被后世的部分追摹者过度强调了,不仅如此,当代设计者更是据此设计出一种纯粹“美术化”的实用性字体“爨体”。这说明,“美术化”确实是《爨宝子碑》固有的一种书写倾向。但问题是,书法艺术的创作者却不能够如美术字体的设计者那样一味着眼于此碑的这一表面化的书写特性,而无视更深层的空间之美和节奏之美。遗憾的是,为数不少的书法创作者从事的却是与美术字的设计者相差无几的工作。

其次,前文已经简略提到,清代中期以来的碑派书法家之所以对《爨宝子碑》青睐有加,很重要的一个原因就在于此碑的书写形态相对于其他篆隶碑版有着极为鲜明的个性特征,在视觉形式上具有较强的辨识度。但是,碑派书法家关注《爨宝子碑》,目的却不仅仅在于品评、承袭此碑独具个性和风格的外在形态,而是为了通过对此碑的研习,克服宋元以来“二王”帖学一系带给书法史的靡弱之风,而这也正是荒野中被忽视已久的断碑残碣能够进入文人书家视野的主要原因之一。但并不是所有的书家都对碑学运动有清醒的认识,对于一些创作者而言,他们之所以师法《爨宝子碑》,只不过是因为此碑独特的风格面貌恰好迎合了他们尚奇好怪的审美心理。也就是说,对于这些致力于追求风格之奇、面貌之怪的取法者而言,《爨宝子碑》内在的形式细节和审美意趣是无法顾及的,他们只会对此碑表面的形式特征感兴趣,由此“美术化”、装饰性的书写毫无疑义地成为他们临摹此碑或根据此碑进行创作的基调。

再次,需要阐明的是,无论是因为《爨宝子碑》本就具有“美术化”、装饰化的书写倾向,还是因为《爨宝子碑》的取法者偏离了清代以来碑学运动的主旨追求,总而言之,书者在根据《爨宝子碑》展开临摹或者创作的时候所出现的“美术化”倾向,根源还在于书写者自身。进一步说,最根本的原因就是书写者对于书法这门艺术的特性的理解有所偏颇。如果加以深究,可以发现这种理解的偏颇是由两个方面的原因造成的,其一就是因为站在现代艺术的立场上认识书法,固执地从静态的视觉形式角度理解书法并展开相应的临摹或者创作,其结果必然是无法深入体认此碑的精妙之处。因为西方意义上的现代美术和传统意义上的书法,分属两种完全不一样的文化系统,只有从各自所在的文化系统和价值观念出发,才能够相对恰当地对两者作出相应的品评和解读。相反,如果在西方现代文化的立场上审视书法,必然会因为文化的隔膜而难以领悟书法这门艺术或者某件具体作品的高妙之处。近代以来,由于传统文脉的被动中断,众多书者也被迫过多接受了西方现代文化的传染,他们实际上已经没有能力以真正意义上传统文人的身份和眼光看待书法,面对书法,他们已经在文化身份上成为了不无尴尬的“他者”。在“他者”的目光中,书法成为美术的分支甚至是附庸,那么,书法的“被美术化”也就不足为怪,以这样的立场和眼光面对《爨宝子碑》也很难不出现“美术化”之弊。

另外,尽管我们在这里指出,近代以来研习《爨宝子碑》的书者大多会有“美术化”、装饰化书写的倾向,但这并不意味着所有的书写者均有这样的弊病,因为在另外一些书写者如沈曾植、王世镗、郑诵先等人那里我们并没有发现类似的习气存在。这意味着,书者的悟性、学养等,决定了他们对于书法理解的程度,如果不能够从较高的层面审视书法本身,那么书者的关注点只能投放于书法的表层,那么,较为悦目的“美术化”效果和装饰化效果也就成为了书写者不二的追求。进而,他们对于《爨宝子碑》的取法和研习也就只能在这一层面上展开。

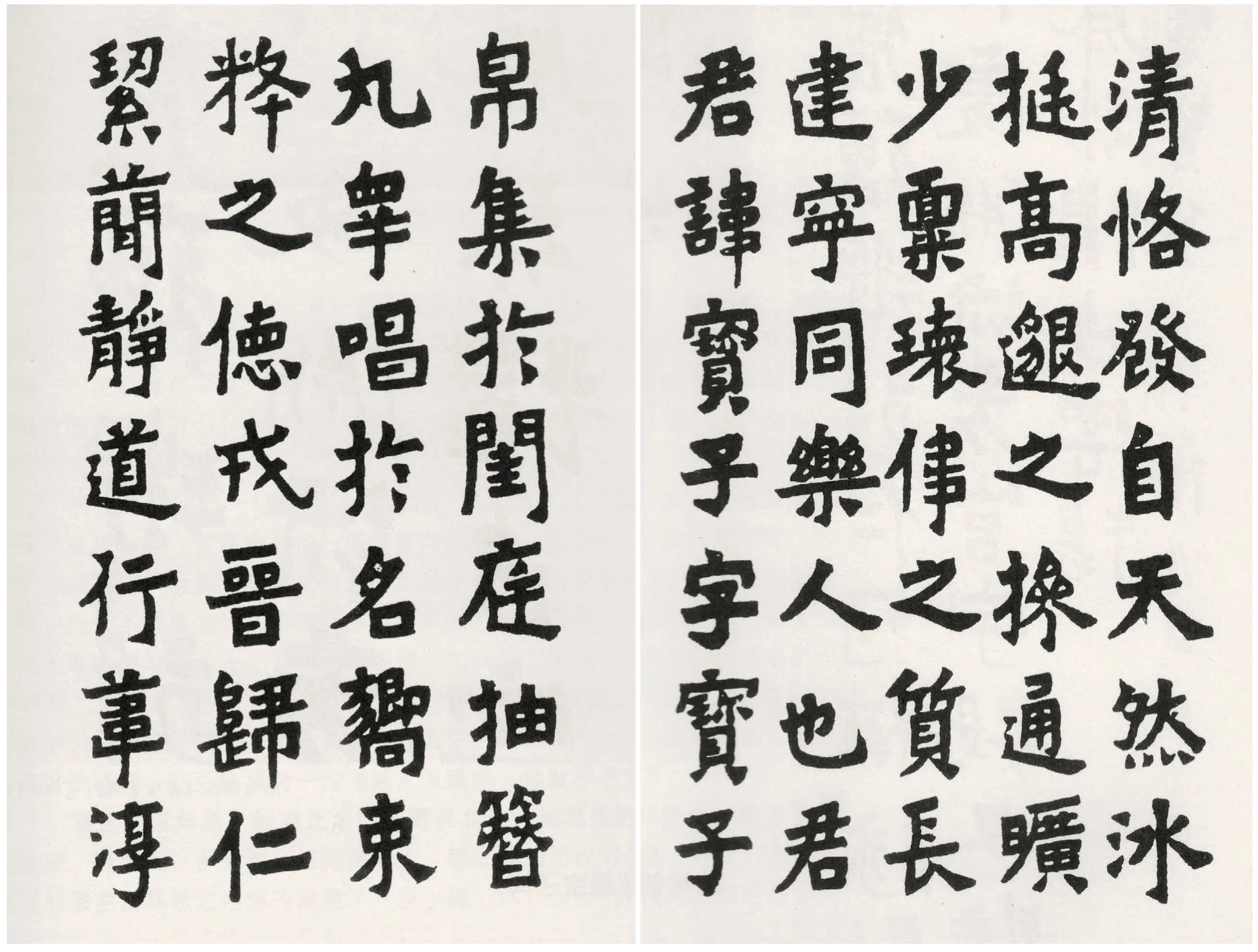

郑诵先 青禽黄鹤七言联 纸本释文:青禽远寄贞珉本;黄鹤还吹玉笛梅。学仲同志自天津寄画,汉雁门太守鲜于璜碑双钩本并绘赐绿萼梅一幅,珍锡重叠,感戢曷胜,因忆太白诗“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”缀成联语,爰即师《鲜于(璜)碑》笔意书之,敬求两政。诵先并识。钤印:郑诵先(白)书带草堂(白)

三

从相反的方面来看,清代以来的书者,也有为数不少在临摹《爨宝子碑》和基于《爨宝子碑》的创作中,并没有如另外一些书者那样不经意间呈现出书写的“美术化”和装饰化。两相比较,这些书者在研习《爨宝子碑》的基础上,真正意义上汲取到了精华,并且也在这个过程中完成了自己独具个性的书写风格。那么,探讨一下这些书者究竟是如何做到这一点的,对于众多《爨宝子碑》的研习者相信会有一定的启发意义。

正如前文所言,能够通过研习《爨宝子碑》而有助于自我书风形成和完善的书家,自清代以来仅仅数家而已,如沈曾植、王世镗、王蘧常、李叔同、郑诵先、陆维钊、经亨颐、秦咢生等。不难发现,这些书家之所以能够研习《爨宝子碑》而有所成就,除了他们无不有着对于书法这门艺术的颖悟、深厚的学养外,他们还无一例外各自找寻到了深入此碑的方式和途径,通过这些有效的方式和途径,他们不仅成功地规避了“美术化”和装饰化,并且也真正做到了化《爨宝子碑》为己用。

李叔同 节临《爨宝子碑》(局部)纸本

约而言之,近代以来书家研习《爨宝子碑》而能有所成就的途径或者说经验无外乎以下两点:

其一,保留《爨宝子碑》的体势,以行草书笔法运之。

正如康有为所言,《爨宝子碑》在形体上“端朴若古佛之容”。处于隶楷之间的《爨宝子碑》首先具备的是正书端庄正大之美,而因为处于隶书和楷书两种字体的转变过渡阶段,既不受成熟隶书法度的束缚也没有成熟楷书法度的制约,在端庄正大之美中又有一种天真活泼的意趣。可以说,只有同时把握住端庄正大和天真活泼,才能够真正深入其堂奥,研习者也才能有所得。之所以研习此碑者容易陷入“美术化”、装饰化的泥沼,原因即在于只注意到或者习得了端庄正大的一面,而忽视了天真活泼的一面,尤其是研习者追随碑刻的笔画而亦步亦趋的时候,更加剧了这一倾向。有鉴于此,陆维钊、经亨颐等书家,在以《爨宝子碑》为范本的临摹与创作中,一方面保留了既有的结字体势以体现端庄正大之美,另一方面用行草笔法置换碑刻规整刻板的笔画形态,以体现原碑天真活泼的意趣。实际上,如陆维钊、经亨颐等书家,所做的还不仅仅是援引行草笔意书写《爨宝子碑》,而更是通过这种方式还原了此碑的原始书写形态,这种原始的也是本真的书写形态是在刻工的雕凿中消失了的。

其二,化用《爨宝子碑》的体势与笔意,以行草书形态成就之。

研究者已经意识到,近代以来研习《爨宝子碑》成就最为显著的书家,并不是以肖似此碑的笔画、结字形态进行创作的。他们在自己的创作中获取的并不是《爨宝子碑》的“形”,而是“意”,代表性的书家如沈曾植、王世镗、郑诵先等无不如是。对于这些书家而言,并非绝对没有肖似《爨宝子碑》的隶书或者楷书的临作或者创作,但是,这部分作品却绝对不是他们研习《爨宝子碑》的典型之作,他们成就最大且深受《爨宝子碑》影响至深的是行草书。《爨宝子碑》成为了沈曾植、王世镗、郑诵先等人的章草走向成熟最不可或缺的助力。以郑诵先为例,他的章草风格的形成,显然得力于《爨宝子碑》最多,如其章草作品中典型的沉着厚重、隶意浓厚的横画与《爨宝子碑》的横画,于外在形态上虽然并不雷同,但在审美表达上却如出一辙。另外,其字字独立、重心沉稳的字形处理方式等,也不难看出《爨宝子碑》的影响。郑诵先如此,其他如沈曾植、王蘧常以及王世镗的章草同样如此,无一例外都深受《爨宝子碑》体势、笔意以及审美趣尚的影响。而这种师法《爨宝子碑》的方式,也能够最大程度上保证研习者能够化之为己,不至于徒摹其形。

与上述两种研习、师法《爨宝子碑》的途径和方式有所区别的是,李叔同的临作,不仅保留了此碑亦隶亦楷的正书体势,同时也保留了亦隶亦楷的正书笔法,同时还舍弃了一部分天真活泼的意趣而更强调了作为正书的法度和规范,但是却并没有显现出丝毫单调刻板的“美术化”、装饰化特征。相反,在李叔同的临作中,一种迥异于《爨宝子碑》自身的雍容、沉静的审美意味颇为浓郁。这意味着,李叔同其实是在一个更深入的审美层面上“改造”了《爨宝子碑》,完全将此碑外在性的形式元素容纳进自己的书写风格和审美意趣之中。毫无疑问,这是最难以实现的一种师法传统经典碑帖的方式。因为,如果研习者不具有足够明晰的审美追求、足够沉厚的学养以及足够高明的艺术技法,根本无法做到这一点,最为常见的情形是,研习者陷于某种具体的碑帖而无力自拔。

结语

最后需要交代的一个问题是,在研习《爨宝子碑》的过程中,在当下书法创作的探索过程中,“美术化”、装饰化是不是绝对无益?

事实上也并非如此。因为严格来说,所谓“美术化”和装饰化在这里有两层含义:其一是西方现代艺术对于具有创造性和探索性的视觉形式的推重,其二则是在实用的层面上对于规范性书写的强调,而这两者对于书法都是不可或缺的。如果没有视觉形式层面的探索和尝试,当下的书法也就无法真正在审美的层面上被当下的观者所接受,而如果缺乏后者,书法因为丧失了其固有的实用功能而无法在新的社会文化语境中有充分的存在可能性。既然如此,在研习《爨宝子碑》的过程中,这两个方面的内容就都是值得尝试的。

这里需要着重强调的则是,动态的、与书写者的生命同构的书法,不仅更应该被作为本真性的书法加以领会,同时也更应该成为我们在当下时代展开生命修行、返回本真自我的主要途径。因此,这里对书写中的“美术化”和装饰化倾向,主要持批评的态度。