碑学视野下“二爨”书风的历史意义

2022-01-06王吉凯

□ 王吉凯

清代碑学书风在中国书法史上所取得的成就是空前的,其首先打破了千百年来学书取法帖学的固有惯式,改变了传统文人书法的审美范式,使得大量南北朝残碑断碣登入文人士大夫的大雅之堂,学书取法途径进一步多元化。碑学的兴起除却帖学自身的辗转翻摹面目全非之外,金石考据之学的兴盛也是一个不可忽视的重要条件,故马宗霍《书林藻鉴》称:“嘉道以还,帖学始盛极而衰,碑学乃得以乘之。先是雍正、乾隆间,文字之狱甚严,通人学士,含毫结舌,无所摅其志意,因究必于考古。小学既昌,谈者群籍金石以为证经订史之具。金石之出土日多,摹搨之流传亦日广,初所资以考古者,后遂资以学书。故碑学之兴,又金石学有以成之也。”①在金石学兴盛的学术氛围带动下,文人学者访碑风气成为一时之尚,《爨龙颜碑》即是在这种访碑风气中为阮元所发现。

“二爨”碑刻在出土伊始并未引起书家足够的重视,一般制作成拓本在友朋之间赠送传阅,其史料价值远过于其书法审美价值,这与当时碑刻作为金石学证经补史的学术风尚是分不开的。但随着金石碑志的出土日多,也逐渐吸引了一批书家学者的注意,其书法审美价值亦随之被重视。正如沙孟海在《近三百年的书学》一文中提到:“从前的人,本来并没有所谓‘碑学’,嘉道以后,汉魏碑志出土渐多,一方面固然给几位经小学家去做考证经史的资料,又一方面便在书学界开个光明灿烂的新纪元。”②徐利明《中国书法风格史》在谈及这一现象时亦称:“自明末清初以降,金石书迹的发现日益增多也是一个不可忽视的客观条件,书家的审美视野因此而日益开阔,从而使得书风的发展在帖学大盛的形势下产生了一股潜在的暗流,由细小在逐步扩大,审美趣尚在悄悄地转移,对古碑、志书迹的价值取向正发生着变化。”③真正使“二爨”在书法审美上为书家所重的是康有为,其在《广艺舟双楫》中对“二爨”碑刻的书法价值有着极高的评价。“二爨”碑刻的价值之所以能在清代碑学风潮中大放异彩,绝不单是其作为“南碑绝少”的独特风格存在,而是全面地体现在学术、审美及书学取法之中。

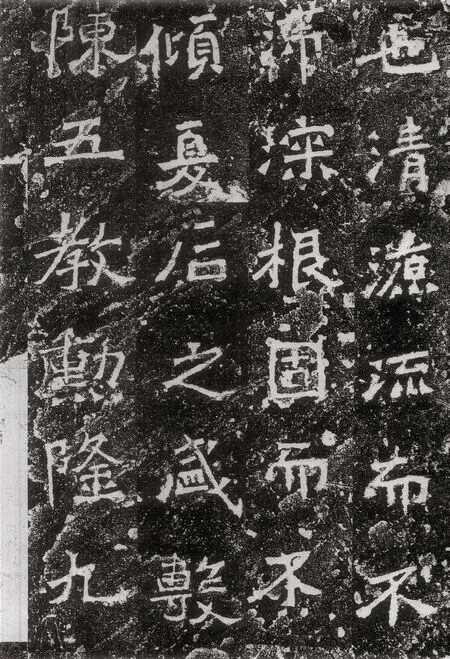

[东晋]爨宝子碑(局部)拓本

一、质疑《兰亭》:传统权威的动摇

随着晚清金石书迹的出土日多,书家的审美志趣随之转移,对南北朝碑志的关注也更为空前,在此基础上,也逐渐演变出了书法艺术上的碑、帖之争。阮元作《南北书派论》和《北碑南帖论》欲扬碑而抑帖,阮氏之论出,一时响应者翕然,自此,关于书法碑、帖孰优孰劣的高下之分一直争论不休,从而造就了清代书坛独特的学术争鸣。在这场关于碑、帖高下的学术纷争中,最为显著的就是作为传统经典权威法帖地位的动摇。千百年来学书以传统法帖为范本几成惯式,尤其“二王”父子为代表的刻帖更是被历代书家奉为圭臬,但这一惯例在清代碑学的大背景下逐渐被冲破。袁昶《毗邪台散人日记》称:“苟以二王书札结体施之石刻,如野服处士骤登台阁,究嫌寒乞相,何能赤舄儿而有舂容之度哉。”④在袁昶看来,纵使如“二王”父子书札之俱美,若强施之以碑版,其亦不乏有寒乞之相,此虽是碑、帖二途各自因其不同的审美形态所致,但在碑学尚未兴起之前的文人书家眼中,“二王”父子书札显然是不容批判的。从侧面也可以看出,在清代碑学书风的大背景下,被历代书家奉为圭臬的“二王”书风地位也随之动摇。而被奉为天下第一行书的《兰亭序》在这种风尚下也渐引起书家的怀疑。阮元就曾以当时新出土晋砖铭文来公开质疑王羲之《兰亭序》的真实性,其《晋永和泰元砖字拓本跋》称:“此砖新出于湖州古冢中,近在《兰亭》前后数十年。此种字体,乃东晋时民间通用之体。墓人为圹,匠人写坯,尚皆如此。可见尔时民间尚有篆、隶遗意,何尝似羲、献之体?”⑤又《毗陵吕氏古砖文字拓本跋》称:“王著所摹晋帖,余旧守‘无征不从’之例,而心折于晋宋之砖,为其下真迹一等,古人不我欺也。试审此册内永和三、六、八、九、十各砖隶体,乃造坯世俗工人所写,何古雅若此?且‘永和九年’反文隶字尤为奇古,永和六年王氏墓,当是羲之之族,何与《兰亭》决不相类耶?”⑥阮元以东晋砖文来质疑挑战《兰亭序》的权威性,这在当时可谓是惊世骇俗之言,若细究之,其质疑《兰亭序》真实性的背后实则是巩固其“南北书派论”的合理性,故美国学者艾尔曼称:“阮元撰写了两篇在中国书法史上有着开拓性贡献的论文,他认为,‘二王’创立的书体并不代表两汉以后的书法风格,担此重任的是砖石文字。”⑦

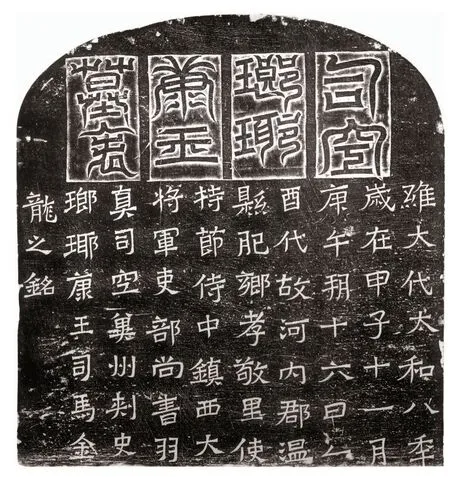

[北魏]钦文姬辰墓表(局部)拓本

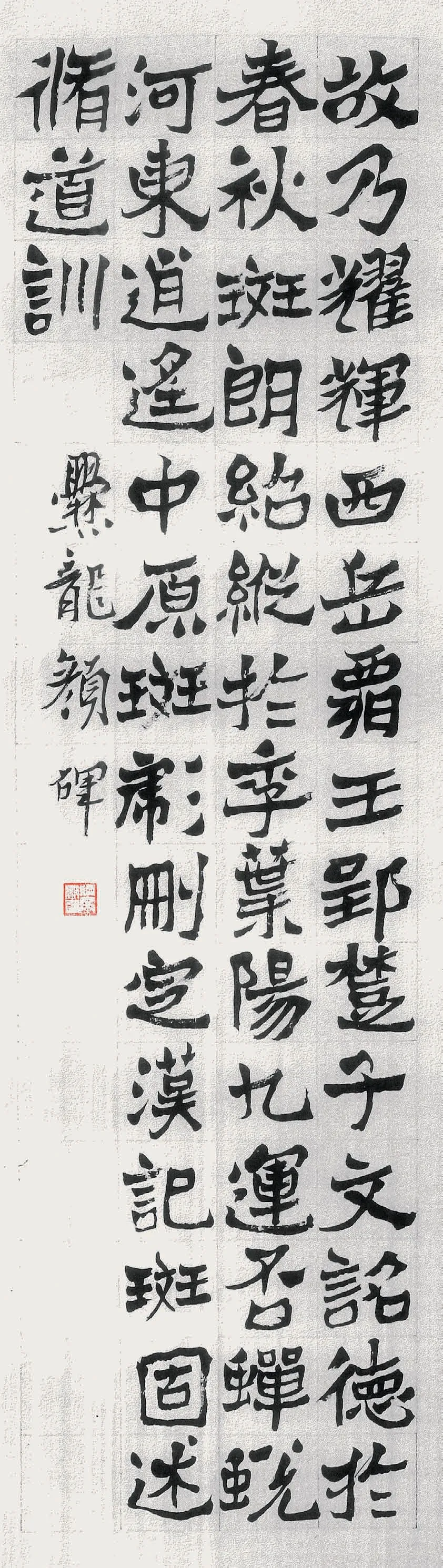

[南朝宋]爨龙颜碑(局部)拓本

[北魏]司马金龙墓表(局部)拓本

如果说阮元依据东晋砖文只是对《兰亭序》的真实性提出质疑的话,那么碑学书家李文田则十分肯定地认为《兰亭序》为伪作,并且指出王羲之书的真实面貌则与“二爨”相近。其称:“梁以前之《兰亭》与唐以后之《兰亭》,文尚难信,何有于字?且古称右军善书,曰‘龙跳天门,虎卧凤阙’,曰‘银钩铁画’,故世无右军之书则已,苟或有之,必其与《爨宝子》《爨龙颜》相近而后可。以东晋前书,与汉魏隶书相似。时代为之,不得作梁陈以后体也。”⑧李文田依据《兰亭序》文本及后世书家对王羲之书法风格的评述来否定《兰亭序》的真实性,在其看来,王羲之《兰亭序》不传则已,若有则必与“二爨”书风相近,这也是“二爨”碑刻第一次在书法学术方面担任如此角色。李文田之所以认为王羲之《兰亭序》书风与“二爨”碑刻相近,原因有二:其一,李文田认为东晋以前书与汉魏隶书相似,而“二爨”书风所保留的隶书意趣正属于此类;其二,在时间上“二爨”碑刻更接近于王羲之《兰亭序》的所书时间。无独有偶,在近代书法史上由《王兴之夫妇墓志》和《谢鲲墓志》而引发的“兰亭论辩”与李文田以“二爨”来质疑《兰亭序》的观点可谓如出一辙,不同的是李文田所依据的“二爨”换成了郭沫若所依据的王、谢墓志。无论是李文田以“二爨”否定《兰亭》亦或是“兰亭论辩”中的王、谢墓志,其所讨论的无外乎铭石书与手写体墨迹二者审美和功用目的之本质差别所在。正如章士钊所谓:“晋人公用爨,私用王;碑用爨,帖用王;文书用爨,书札用王;刀笔用爨,毛笔用王。以一人论,可能先爨后王,抑先王后爨,亦可能一时王爨皆工。”⑨以今日之眼光来较《兰亭》则已成定论,但“二爨”碑刻在书法史上曾起到的学术作用是不容忽视的。

二、派别之争:南北不能分派

阮元作《南北书派论》和《北碑南帖论》专以法帖属南而碑榜属北。其《南北书派论》称:“书法迁变,流派混淆,非溯其源,曷返于古?盖由隶字变为正书、行书,其转移皆在汉末、魏晋之间;而正书、行草之分南、北两派者,则东晋、宋、齐、梁、陈为南派,赵、燕、魏、齐、周、隋为北派也……南派乃江左风流,疏放妍妙,长于尺牍,减笔至不可识。而篆隶遗法,东晋已多改变,无论宋、齐矣。北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。”⑩阮元以地域为界将书法分为南北两派,其依据南朝帖系笔法之传承关系亦将北碑溯源分流,南北两派同宗锺繇、卫瓘,南派由羲、献父子传至王僧虔以至智永、虞世南;北派则由索靖、崔悦、卢谌、高遵等传至欧阳询、褚遂良。在阮元看来,南北两派因士族不相通习,故两派书风判若江河。阮元的南北书派之说也引起了一批书家的推崇,钱泳更是在其《书学》中专辟《书法分南北宗》一篇以响应阮氏之说,此外如伊秉绶、梁章钜、何绍基等人亦对阮氏之说无不推崇备至。但随着书家对南北朝碑版的热情高涨及碑学研究的不断深入,亦有相当书家对阮元所提出的南北书派观点提出质疑,对阮元南北书派持反对态度的书家所依据的观点也正是“二爨”与北碑书风的相似之处。

康有为在《广艺舟双楫》中关于“二爨”碑刻的论述甚夥,并常将“二爨”与北魏碑刻进行风格对比以辨其源流,其称:“晋碑如《郛休》《爨宝子》二碑,朴厚古茂,奇姿百出,与魏碑之《灵庙》《鞠彦云》,皆在隶、楷之间,可以考见变体源流。”又:“南碑奇古之《宝子》,则有《灵庙碑》似之;高美之《爨龙颜》,峻整之《始兴王碑》,则有《灵庙碑阴》《张猛龙》《温泉颂》当之。”“《爨龙颜》与《灵庙碑阴》同体,浑金璞玉,皆师元常,实承中郎之正统。”康有为在列举了种种南北碑版对比之后,详尽归纳总结了南北碑版书风的相似之处,其得出了书可分派而南北不能分派的结论,故其称:“阮文达《南北书派》,专以帖法属南……以余考之,北碑中若《郑文公》之神韵,《灵庙碑阴》《晖福寺》之高简,《石门铭》之疏逸,《刁遵》《高湛》《法生》《刘懿》《敬德騕》《龙藏寺》之虚和婉丽,何尝与南碑有异?南碑所传绝少,然《始兴王碑》戈戟森然,出锋布势,为率更所出,何尝与《张猛龙》《杨大眼》笔法有异哉!故书可分派,南北不能分派,阮文达之为是论,盖见南碑犹少,未能竟其源流,故妄以碑帖为界,强分南北也。”在康有为看来,阮元之所以以碑帖二途划分南北是因其见南碑绝少,不能详尽辨其源流,故以碑帖为界强分南北。康有为《广艺舟双楫》中将《爨宝子碑》《爨龙颜碑》对比最多的就是北碑《嵩高灵庙碑》。从整体风格上看,《爨宝子碑》(东晋安帝乙巳年,405)与《嵩高灵庙碑》(北魏太延二年,436)尤为相似,二者线条厚重且笔画多平直,隶法之波磔鲜明,同属隶楷之过渡体。除此之外,北魏平城时期的《钦文姬辰墓志铭》(北魏延兴四年,474)也与《爨宝子碑》极为相似,尤其在一个字中的多个隶法波磔的处理上可谓绝肖。

[清]沈曾植 临《爨宝子碑》 纸本款识:《爨宝子碑》。钤印:馀黎(朱)

[清]沈曾植 临《爨龙颜碑》 纸本款识:《爨龙颜碑》。

康有为还将《爨龙颜碑》(孝武帝大明二年,458)与《灵庙碑阴》进行对比,《灵庙碑阴》今已漫漶不可识。但在其他北朝碑刻中依然可以发现与《爨龙颜碑》风格相近的作品,如北魏平城时期的《司马金龙墓表》(北魏太和八年,484)和《皇帝南巡之颂碑》(北魏和平二年,461),相较于《爨宝子碑》的笔画厚重和较多隶法波磔的处理方式,《爨龙颜碑》的笔画则较为瘦劲,且隶法波磔的处理相对较少,往往只保留在末笔的捺画之中,这表明经过50余年的书体演变,《爨龙颜碑》相较于《爨宝子碑》已渐至脱去隶法而向更成熟的楷书方向发展。从近世不断出土的南北朝时期诸多碑版来看,南碑与北碑的书法风格并非阮元所谓之两派判若江河。沙孟海在《中国书法史图录上册分期概说》中将北碑结体分为“斜画紧结”和“平画宽结”两大类型,就“二爨”碑刻所表现出的结体特征来看,其与北碑之“平画宽结”类型的碑刻并无二致,唯隶法之波磔处或隐或显。总的来说,无论南碑抑或是北碑,其皆是当时出于隶楷过渡阶段所保留的时代特征。曾熙《跋清道人节临六朝碑四种》云:“南北碑志‘二爨’与《中岳灵庙碑》同体,以刚胜。”而所谓书分南北两派之说在“二爨”与北碑书风的对照下也显然是有违史实的,正如沙孟海所谓:“南碑数量不多,但不是绝无……而《爨龙颜碑》在云南,《大代华岳庙碑》在陕西,《嵩高灵庙碑》在河南,书体近似,地隔南北。以上都说明南北书体是不能分派的。”可以看出,随着碑学研究的不断深入和体系化,不少书家也渐至纠正了阮元所提出的“书分南北两派”相对偏颇的碑学观点,而“二爨”毫无疑问是他们最直接而有力的证据。

三、楷隶共参:造就碑学新境

“二爨”书风除了在碑学书法的学术纷争方面发挥了不可替代的关键作用之外,其在碑派书风的实践创作方面同样有着不同寻常的作用。在清代晚期,碑派书法经阮元、包世臣、康有为等人的极力推崇而大行于世,在康有为之前,“二爨”碑刻的作用多体现在经史考订层面,“二爨”书风之所以能在晚清书坛声名大噪,与康有为在《广艺舟双楫》中的极力推崇不无关系。其更是将《爨龙颜碑》视为“正书第一”。康有为在《论书绝句》中称赞《爨龙颜碑》:“铁石纵横体势奇,相斯笔法孰传之?汉经以后音尘绝,惟有《龙颜》第一碑。”后又跋曰:“宋《爨龙颜碑》浑厚生动,兼茂密雄强之胜,为正书第一。”康有为虽然在《广艺舟双楫》中极力推崇“二爨”,但其碑学思想尤青睐北碑,在书法实践中也并未涉及“二爨”。在康有为之前,虽有碑学书家杨岘曾对《爨宝子碑》取法临习,但其多以汉隶法来改造爨碑,笔法上易方为圆,颇具个性特色。

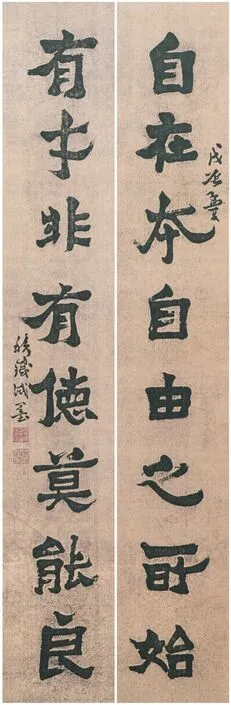

首先在“二爨”书风取得突破并卓有建树的书家是沈曾植。沈曾植也是碑派书风的代表书家,不同于阮元、康有为等碑学书家偏激的尊碑主张,沈曾植在书法上崇尚碑帖共治、南北会通。沈曾植的弟子王蘧常曾题其师绝笔楹联有诗云:“昔年书法传坤艮,置我三王二爨间。”沈曾植一生临习“二爨”颇多,据戴家妙统计:“沈寐叟传世作品中,就有十来件临《二爨》。”除了临摹,沈曾植的楷书创作受“二爨”书风的影响也十分明显,这与其所主张隶楷共参的书学思想是一致的。沈曾植《论行楷隶篆通变》称:“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生”,“二爨”作为魏晋南北朝时期由隶向楷的过渡书体,也最能体现沈曾植所谓“隶参楷势而姿生”的书法美学特质。曾熙评价沈曾植书法时:“工处在拙,妙处在生。”以沈曾植的楷书来看,曾熙之论诚不虚也。沈曾植楷书之独特处正在于“拙”与“生”二字,而“二爨”作为由隶向楷的过渡性书体,未脱汉法之“拙”与未定型楷法之“生”是其显著特征,此也正是与沈曾植楷书的暗合之处。

除了沈曾植,碑派书法的代表书家郑孝胥、李瑞清等人亦对“二爨”碑刻青睐有加。郑孝胥曾在日记中有多处其观摩收购“二爨”拓本和临写“二爨”的记录,而且在书学思想上与沈曾植同样主张“楷隶相参”,如其《题清道人临魏碑》云:“蔡君谟谓《瘗鹤铭》乃六朝人楷隶相参之作,观六朝人书无不楷隶相参者,此盖唐以前法,似奇而实正也。”虽然不见郑孝胥对“二爨”碑刻的细致论述,但从其推崇六朝碑版中“楷隶相参”美学特质的态度来看,“二爨”碑刻的书法风格显然是符合其书法美学思想的。李瑞清尤爱《爨龙颜碑》,尝评此碑:“纳险绝入平正,南中第一碑也。”由临《爨龙颜碑》称:“用笔得之《乙瑛》,布白出于《郑固》,化横为纵,拿空笔实,若但以形貌求之,愈近则愈远,纳险绝入平正,大难大难。”

[清]沈曾植 节临《爨宝子碑》 纸本钤印:寐叟(朱)沈(朱)

[清]王世镗 自在有才八言联 纸本 1928年释文:自在本自由之所始;有才非有德莫能良。戊辰孟夏,积铁试墨。钤印:云津王世镗之印(白)鲁生长寿年(朱)

晚清书坛在碑学运动的影响下呈现出前所未有的新风貌,但多数书家在阮元、包世臣、康有为等碑学理论的宣扬下对北碑书风推崇备至。在此种情形下,沈曾植、郑孝胥、李瑞清等书家能从“二爨”书风中探寻“楷隶共参”的生拙之趣,无疑开辟了碑学书风之新境。在民国以来的后碑学时期,仍有相当书家受“二爨”书风的影响而形成独特的书法风格,如经亨颐、弘一法师、沈尹默、高二适等书家,皆在一定程度上浸染“二爨”书风,这也是“二爨”书风在近代书法风格中的新拓展。

结语

康有为在《广艺舟双楫》中称:“南碑数十种,只字片石,皆稀世罕有;既流传绝少,又书皆神妙,较之魏碑,尚觉高逸过之。”相较于魏碑的繁星浩瀚,南碑确实如孔子之履稀世罕有,故论书者也往往更加看重其书法美学价值。然若将“二爨”碑刻放置整个清代碑学运动中考察,会发现“二爨”碑刻的价值及作用绝非仅存在于书法审美层面,自碑学运动的发生伊始至其落幕,“二爨”碑刻是贯穿其始终的。无论是李文田以“二爨”否定《兰亭》、抑或是康有为以“二爨”来否定阮元的南北分派之说,直至晚清沈曾植等人以“二爨”来开辟碑学新境,“二爨”在整个碑学运动中自始至终都扮演了极其重要的角色,而我们今天再重新审视清代的碑学运动,“二爨”在其中的历史意义是不容忽视的。■

注释:

①马宗霍《书林藻鉴》卷十二,文物出版社,2015年,第192页。

②沙孟海《近三百年的书学》,《沙孟海论书文集》,上海书画出版社,1997年,第37页。

③徐利明《中国书法风格史》,河南美术出版社,1997年,第457页。

④袁昶《毗邪台山散人日记》,张小庄《清代笔记、日记中的书法史料整理与研究》(上),中国美术学院出版社,2012年,第122页。

⑤[清]阮元《揅经室集》三集卷一,中华书局,2016年,第602页。

⑥[清]阮元《揅经室续集》卷三,商务印书馆,民国二十四年影印本,第136页。

⑦[美]本杰明·艾尔曼《从理学到朴学:中华帝国晚期思想与社会变化面面观》,赵刚译,江苏人民出版社,2011年,第152页。

⑧梁达涛《广东历代书家研究丛书·李文田卷》,岭南美术出版社,2017年,第40页。

⑨章士钊《柳子厚之于兰亭》,《兰亭论辨·下编》,文物出版社,1997年,第2页。

⑩[清]阮元《南北书派论》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,2004年,第629-630页。