“二爨”书法艺术精神

2022-01-06刘宗超

□ 刘宗超

一、晚清以来取法“二爨”的潮流

《爨宝子碑》于清乾隆四十三年(1778)出土于曲靖城南70里的杨旗田,咸丰三年(1853)被移置于城中武侯祠,现存曲靖第一中学爨碑亭内。据碑文记载,立碑時间为“太亨四年,岁在乙巳”。“太亨”为晋安帝元兴元年(402)桓玄专权时的年号,次年刘裕等诛玄,复号元兴三年(404),乙巳又改为义熙(405)。当时爨氏不知晋室年号更替,沿用太亨,乃南地与江左消息不畅之故。是碑碑右刊曲靖知府邓尔恒1852年的题跋:“碑在郡南七十里杨旗田,乾隆戊戌已出土,新通志载而不详。近重修《南宁县志》,搜辑金石遗文始获焉,遂移置城中武侯祠。孝晋安帝元兴二年壬寅改元太亨,次年仍称元兴二年,乙巳改义熙,碑在太亨四年乙巳,殆不知太亨未行,故仍遵用之耳。仪征阮文达师见《爨龙颜碑》为滇中第一石,此碑先出数十年而不为师所见,惜哉。抑物之显晦固有时与?存世者已鲜,兹则字画尤完好,愿与邑人共宝贵之。咸丰二年秋七月金陵邓尔恒识。”

《爨龙颜碑》出土于陆良贞元堡(今薛官堡村),出土年代失考。现存陆良马街镇薛官堡村斗阁寺内。文献关于碑址有不同记录,明万历《云南通志》云“碑在故河纳县西三十里”。《爨龙颜碑》立于孝武帝大明三年(459),为爨龙颜去世后13年。阮元于清道光六年(1826)出任云贵总督,于清道光七年(1827)在贞元堡访得该碑,访拓后始大显于世。欧阳辅《集古求真》卷三云:“《爨龙颜碑》,书宗北派,饶有分隶古意。亦足见书法之迁流也。道光初,阮文达访得,初拓本无跋。后刻阮跋于末二行之下。再后知州邱均恩又刻跋于十九行之下。其字细密。近拓则邱跋漫矣。”清道光前初拓本无阮跋,道光十二年(1832),增加邱均恩跋,光绪二十八年(1902)增加杨佩均跋①。

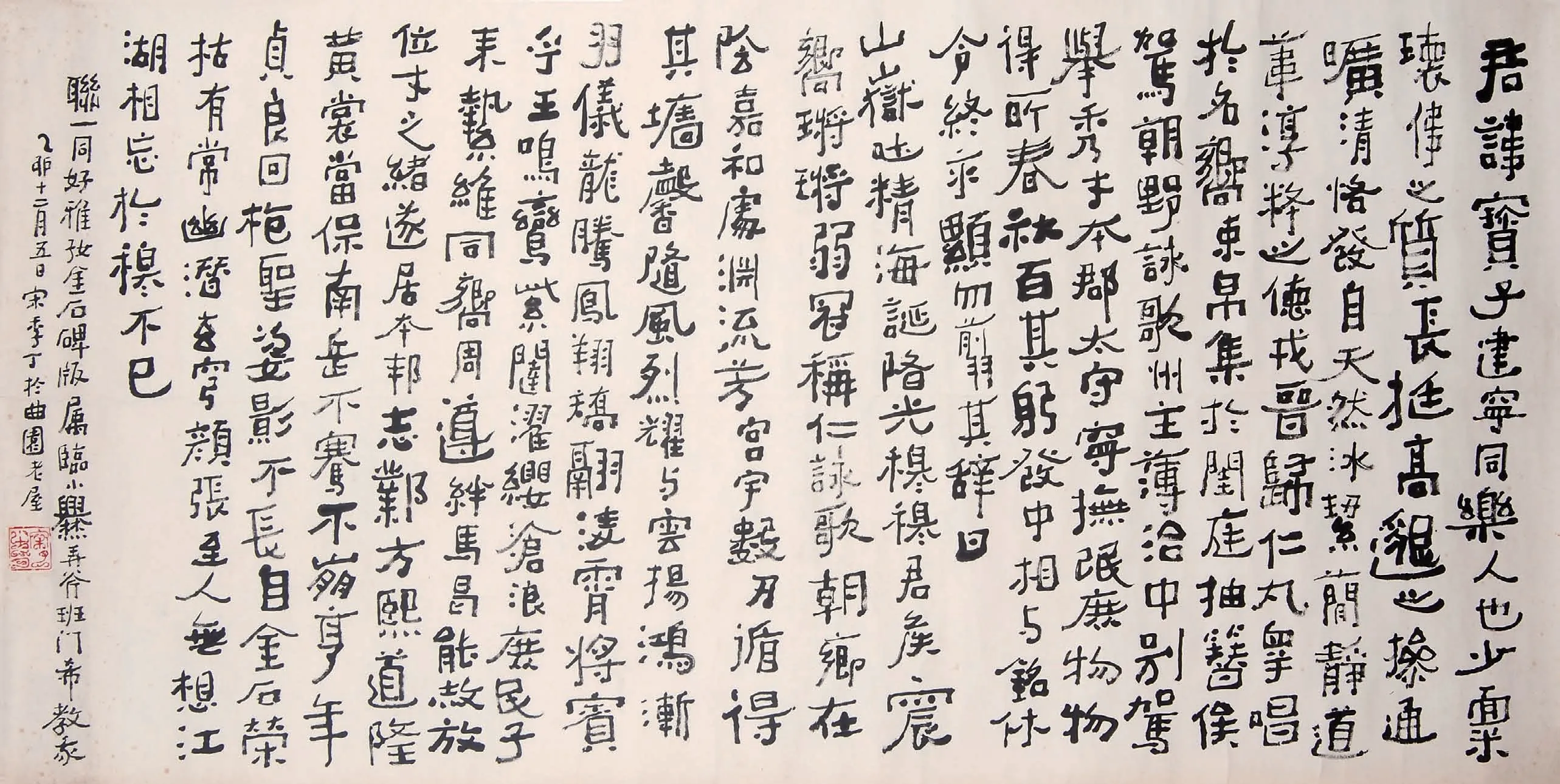

[清]李瑞清 节临《爨宝子碑》 纸本 1920年款识:宝子本出张迁,此用裴岑法临之,叔彬仁兄法家正之。庚申六月,清道人。

[清]王世镗 心气风姿七言联 纸本 1928年释文:心气和平躬自省;风姿謇举事都嘉。戊辰孟夏,积铁老人。

自“二爨”被发现以来,晚清以来的一批书法家敏锐地发现了“二爨”的独特价值,把“二爨”作为碑学的代表性作品,阮元、康有为等人最早在理论上对此进行高度关注和极大肯定。阮元访得《爨龙颜碑》,称为“滇中第一古石”,并有题跋:“此碑文体书法皆汉晋正传,求之北地,亦不可多得,乃云南第一古石,其永宝护之。”先对该碑的文化价值和书法价值进行了精当的概括,从此,此碑方得以显赫于世。清桂馥跋此碑云:“正法兼用隶法,饶有古拙之趣。”杨守敬《平碑记》云:“绝用隶法,极其变化,虽亦兼折刀之笔,而温淳尔雅,绝无寒乞之态。”康有为《广艺舟双楫》云:“《爨龙颜》若轩辕古圣,端冕垂裳。”“下画如昆刀刻玉,但见浑美。布势如精工画人,各有意度,当为隶楷极则。”“《爨龙颜》与《灵庙》碑阴同体,浑金璞玉,皆师元常,实承中郎之正统。”并有绝句赞云:“铁石纵横体势奇,相斯笔法孰传之。汉经以后音尘绝,惟有龙颜第一碑。”康有为将之列为“神品”第一,评之“当为隶楷极则”。康有为《广艺舟双楫》1889年脱稿,1891年刻,七年中印刷达18次,对碑学潮流的兴盛起到了极大的推波助澜作用②。该著对“二爨”的宣扬具有重要作用。

受碑学潮流影响,晚清以来的一批书法家把“二爨”作为学习和建构自我艺术风格的取法对象,对“二爨”的著录与学习形成了一道独特的风景线。杨岘、沈曾植、曾熙、李瑞清、陆维钊、林散之、郑诵先、王蘧常、宁斧成、潘天寿等一批书法家,均留下了临习“二爨”的作品或取法的记录。

下面简要回顾一下取法“二爨”的书家创作状态。杨岘晚年临习的《爨宝子碑》,把自己隶书的奇绝飞扬风格融入临作中,作品得圆融飞扬之致,同时其隶书风格也受到《爨宝子碑》奇绝古朴风格的滋养。沈曾植是近代最早将碑学意韵及笔法融入章草书创作的大家,对“二爨”亦有深入取法。从他临习“二爨”的一些作品看,既有追求准确性临摹的作品,也有意临的作品,作品气息生动古拙,能得“二爨”的形和神,允为学习“二爨”的高手。由此,“二爨”书风也对其奇绝跌宕的书风产生了突出影响③。王世镗将“二爨”碑意有机融于章草体势,意兴淋漓之中不乏金石之气,形成了不同于前人章草的格调。陆维钊的碑体行楷书,取法《爨龙颜》《爨宝子》诸碑,而又融会贯通,书风表现出自家奇绝飞扬的意气。林散之曾自述书法取法于“二爨”:“余初学书,由唐入魏,由魏入汉,转而入唐、入宋元,降而明清,皆所摹习。于汉师《礼器》《张迁》《孔宙》《衡方》《乙瑛》《曹全》;于魏师《张猛龙》《贾使君》《爨龙颜》《爨宝子》《嵩高灵庙》《张黑女》《崔敬邕》;于晋学阁帖;于唐学颜平原、柳诚悬、杨少师、李北海,而于北海学之最久,反复习之。”④我们从林散之隶书作品中不难看到“二爨”书风的影响。郑诵先中年以后,旁搜汉隶、章草之法,晚年主攻章草,其特点是将《张迁碑》及“二爨”朴拙之趣巧妙化入章草之中,成熟期的书作沉雄老辣,字势生动,不同凡响。王蘧常19岁时拜师沈曾植,沈即令其学章草,以继“绝学”,并提出了以“二爨”笔法医章草之俗的建议。在王蘧常的章草字势中不难感受到“二爨”体势的影响。潘天寿的行草书风深得黄道周、倪元璐行草书风的影响,而又借鉴“二爨”意趣,最终形成了跌宕奇崛的风格。

在取法“二爨”的潮流中,集字现象是值得注意的。经亨颐书法选择独特的《爨宝子碑》,开集字的风气。他在《爨宝子碑古诗集联·序》中写道:“余嗜《爨宝子碑》三十余年矣,忆在清丙申、丁酉间,与程洧畋嘉相聚于沪,日夕论金石并刻印,集爨碑自此始。曾作‘长乐永年’四字,以为难得,又欲集‘奉扬仁风’为印,而不得‘奉’字,乃截取‘春’之上,‘举’之下勉强合成,可谓苦也。”⑤这一集字方法,对经亨颐个人书风产生了突出影响,也对学习“二爨”的潮流具有现实的推动作用。

以上诸家对“二爨”的取法,或学习其体势,或领会其理法,或汲取其精神,均助益于自我书风的建构,给当代书家取法“二爨”提供了难得的借鉴意义。

二、“二爨”书法艺术精神的表现

这里所说的“书法艺术精神”,是关于书法艺术创造的基本准则和基本信念,也是相应艺术形式形成的内在原因和根据,是书法作品的魂魄所在。晚清以来出现的学习“二爨”的潮流,一方面是因为碑学潮流的推动,另一方面则源于“二爨”本身独特的艺术精神。以往的研究大多集中于“二爨”碑的相关考证和学习“二爨”思潮现象的考证,对其审美层面、精神层面的研究却多有忽略,本文试作分析。“二爨”碑书法艺术精神表现为以下几方面:

1.奇古与高美的个性风格

[清]曾熙 节临《爨宝子碑》 纸本款识:不作《宝子碑》将十馀年矣,偶为之,究不如道士之峻险中别有逸趣也。钤印:熙(白)

“二爨”虽然一起合称,但二碑各自的个性却是十分突出的。康有为评《爨宝子》为“奇古”“端朴若古佛之容”,评《爨龙颜》为“高美”“若轩辕古圣,端冕垂裳”。这些评价是很耐人寻味的。二者虽然都具有拙朴率真之风,不过“大爨”(《爨龙颜碑》)多“逸”,“小爨”(《爨宝子碑》)多“奇”。康有为“碑品”把南北朝碑列为六品:神、妙、高、精、逸、能,把“大爨”列为神品第一,却没有“小爨”,实在令人费解。其评价标准为:“夫书道有天然,有工夫,二者兼美,斯为冠冕。”而他对“二爨”的各自评价是:“晋碑如《郛休》《爨宝子》二碑,朴厚古茂,奇姿百出,与魏碑之《灵庙》《鞠彦云》皆在隶、楷之间,可以考见变体源流。”“宋碑则有《爨龙颜碑》,下画如昆刀刻玉,但见浑美,布势如精工画人,各有意度,当为隶、楷极则。”康有为评“大爨”“当为隶、楷极则”,推崇无以复加,故列为神品第一;而对“小爨”则评为“奇姿百出”“隶、楷之间,可以考见变体源流”。或许康有为只把“小爨”作为体势未定的过渡状态的书体的原因,才未列入碑品中。

2.奇特野逸的地域风格

云南地处我国西南边陲,是一个边疆多民族聚居的区域。其历史文化大致分为五个时期:(1)史前文化时期;(2)先秦至两汉的古滇文化时期;(3)三国两晋南北朝时期,随着中原王朝统治力量的衰落和以南中大姓为代表的地方势力的崛起,陆良、曲靖一带成为新的文化中心,出现了爨氏统治时期为代表的“爨文化”,“二爨”便是这个时期的代表性作品;(4)唐宋元时期的大理文化;(5)明代以来的汉文化主流时期。由于地处儒家文化为代表的中原文化的边缘地带,云南文化具有独特的边远特征,野逸与古拙,是发展的滞后和相对封闭所造成的独特。《爨宝子碑》碑文年号用“太亨”,而不知晋室年号更替,说明当时爨氏雄居的南中地区与文化中心的江左地区信息交流的滞塞,而这正有利于奇特野逸风格的形成。

3.参与文字演变的社会功用

“二爨”书体与南京近郊出土的《王兴之夫妇墓志》《谢鲲墓志》,与地处大西北的“北凉体”,体势上均处于隶楷之间的状态。日本学者西川宁认为,《爨宝子碑》与同年北凉的《十诵比丘戒本》相似。“北凉体”的书写法则保持了汉魏以来的传统,无论是楷书抑或行书,尚存隶意。这种书风在江南也存在,而在边陲地区的云南则是直接承继了魏晋以来的书写法则⑥。北凉书体具有如下特征:字形方扁,上窄下宽,在隶楷之间;往往有一横、撇或捺笔甚长;竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,且富于跳跃感;特别是横画起笔出锋下按,收笔出雁尾,中间是下曲或上曲的波势,成两头上翘形态;点画峻厚,章法茂密,形成峻拔、犷悍的独特风格⑦。“二爨”体与“北凉体”相距万里且政权阻隔,很难说是谁影响谁,而是同一时期不同地域文字演变中的不约而同现象。“二爨”书体皆在隶楷之间,可以考见书体演进的源流,“二爨”的书写者及周边的书家成为当时书体演变的参与者和推动者,与同期北地书写者对文字演变的作用可谓暗合。

4.艺术风格的守正出新

阮元《爨龙颜》碑石题跋:“此碑文体书法皆汉晋正传,求之北地,亦不可多得,乃云南第一古石。”肯定了“大爨”的碑文和书法均为汉晋正脉,与文化中心的风格并无不同。康有为也有类似评价(见上文引述)。“小爨”书法虽然“奇姿百出”,依然可以“考见变体源流”,属于传承有序,奇而不怪。而“大爨”“各有意度,当为隶、楷极则”,虽为南碑,亦可作为当时南北书法的冠冕。所以,“二爨”的碑文、书风皆奇绝而非怪异,虽远居天南而仍属汉文化正脉。

5.安顺一隅的家国情怀

爨氏所统治的南中地区,大致是蜀汉建兴三年(225)至唐永泰元年(765),长达540年之久。总体上属于社会安定、民族团结的一方净土。《爨龙颜碑》碑文中称龙颜:“进无烋容,退无愠色,忠诚简于帝心,芳风宣于天邑。”《爨宝子碑》碑文称宝子:“宁抚氓庶,物物得所”“矫翮凌霄,将宾乎王”。爨氏虽然“独步南境,卓尔不群”,但依然臣服于中原政权和文化。这是“二爨”碑文所宣扬的家国情怀,也是“二爨”文化的社会担当所在。

宋季丁 临《爨宝子碑》 纸本 1975年款识:联一同好雅好金石碑版,属临小爨,弄斧班门,希教我。乙卯十二月五日,宋季丁于曲园老屋。钤印:宋丁之印(朱)

“二爨”由于具有以上五方面的精神内核,使之以奇古高美的形式卓尔不群,文质彬彬,成为南碑瑰宝,也是中国书法史中的经典作品。

三、“二爨”书法精神的当代意义

“二爨”对当代书法传承与创新具有多层面的意义,已经超越了地域性,具有书法史的观念意义。

自阮元、康有为之后,“二爨”已经成为碑学的经典资源,成为晚清以来书法研究、书法创作取法绕不开的话题。可以说,“二爨”参与了晚清以来书法史的建构。21世纪初以来,取法帖学经典的“新帖学”已经成为书法创作的主流取向,碑学创作日益衰弱,从而使“新碑学”的倡导具有独特的书法史意义。

“新碑学”从线条到风格、形式,立足于艺术性的表现。陈振濂认为:“魏碑的线条魅力,并不在于它的‘写’,而恰恰在于它的‘刻’,正是刻,给我们带来了无穷的生机与崭新的视角。‘魏碑艺术化运动’的着力点,首要即在于此。”⑧“对于‘新碑学’的倡导,有一个顺序上的‘结构’:这就是形式—表现意识—风格。在这个结构中,风格是最后一站,起点则是‘形式’。”⑨

“二爨”碑作为书法经典,对当代书法学习具有三个层次的意义:对“二爨”经典书法形式语言的模仿借鉴是书法学习的初级阶段,对“二爨”“书理”的发现与运用是学习的中级阶段,对“二爨”“天人合一”精神的学习是书法学习的高级阶段。对“二爨”书法的学习应不局限于表层形式语言的模仿,而要深入“二爨”碑表现出的艺术精神,才能化其精神为己所用,为时代所用,从而创造新的艺术语言。

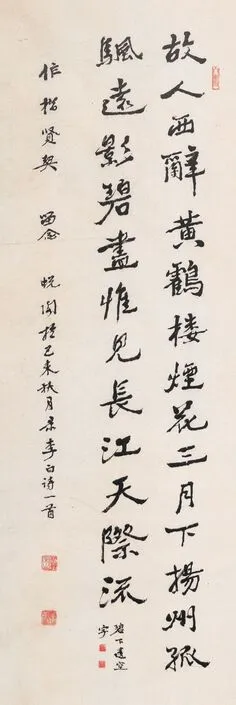

萧娴 李白诗 纸本 1979年释文:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧尽,惟见长江天际流。(碧下遗空字)作楷贤契留念。蜕阁于乙未秋月录李白诗一首。钤印:枕琴室主(朱)萧娴(白)大寿(朱)

萧娴 花草诗书八言联 纸本 1980年释文:花草满庭四时生趣;诗书万卷一理渊深。云孙留念。蜕阁时年七九。钤印:稚秋(朱)萧娴(白)

注释:

①梁少膺《“二爨”考》,《书法研究》2020年第3期。

②康有为《广艺舟双楫》,崔尔平校注,上海书画出版社,1981年。

③成联方《“二爨”对沈曾植书法的影响》,《中国书法》2016年第11期。

④林散之《林散之书法选集·自序》,江苏美术出版社,1985年。

⑤经亨颐《爨宝子碑古诗集联·序》,见《爨宝子碑古诗集联》,民国十九年(1930)版。

⑥西川宁《六朝の书道》,见《西川宁著作集》(第三卷),第342页。

⑦施安昌《再谈“北凉体”》,《书法研究》2020年第4期。

⑧⑨陈振濂《“新碑学”—魏碑艺术化运动问答录》,《陈振濂书法创作思想档案》,杭州出版社,2012年,第89、93页。