心室颤动的现代医学及其中医药研究进展*

2022-01-05于娟祁建勇

于娟, 祁建勇

广州中医药大学第二附属医院、广东省中医院、广东省中医药科学院 1公共实验室, 2重症医学中医药应用研究团队、广州市心肌梗死中医药防治重点实验室(广东广州 510120)

80%的心源性猝死,是由心室颤动(以下简称室颤)引起的。每年全美将近40万人死于心源性猝死。尽管现代医学从药物(利多卡因、盐酸胺碘酮、维拉帕米等)应用、非药物治疗(电除颤、ICD起搏器、射频消融等)等方面,进行了大量的基础和临床研究工作,但到目前为止,室颤所导致的心源性猝死,仍未呈显著下降趋势[1-2]。研究表明,心肌细胞膜离子通道紊乱与心肌组织传导障碍,导致螺旋波的产生与破碎,是室颤的重要发病机制[3]。本文针对室颤发病机制、治疗方法,以及中医药对室颤的研究现状进行综述,希冀为中西医结合防治室颤提供一些深入的帮助。

1 室颤的发病机制及治疗方法

关于室颤的源流,1960年Moe等提出了“微波折返”假说,之后Winfree等提出了螺旋波的概念,Davidenko等通过Optical mapping首次在羊心室肌中证实了螺旋波的存在,Yoram Rudy等通过心电图成像技术(ECGI),可以无创伤性在临床房颤患者心脏中发现螺旋波的存在[4]。而“多发子波理论”,其观念为众多微小的子波环绕着许多尚无兴奋的心肌组织,波随机扩散形成了室颤,当仅有为数不多的1个或几个子波旋转,则会形成一个激动的波阵面,室颤于是便可转化为较规则的室性心动过速(以下简称室速)或心室扑动,但实验显示仅10%~20%室颤可观察到完整折返环。因此,另外许多学者提出了另外一种理论来解释这种现象,诞生了“局灶起源”论,这个理论的观念为心肌组织内的螺旋波,环绕1个主要的功能阻滞区持续旋转,于是这旋转的“转子”就被认为是室颤的驱动源[5]。看似观念完全相反的多发子波理论和局灶起源理论,产生了两种不同类型的室颤(心室微颤与心室大颤),实则可以在同一患者身上发生,这两种类型室颤存在于疾患的不同阶段,可相互转化,这个同时发生的现象,在临床广泛常见,并也在实验中证实了他们可以共同存在于同一室颤发作当中。

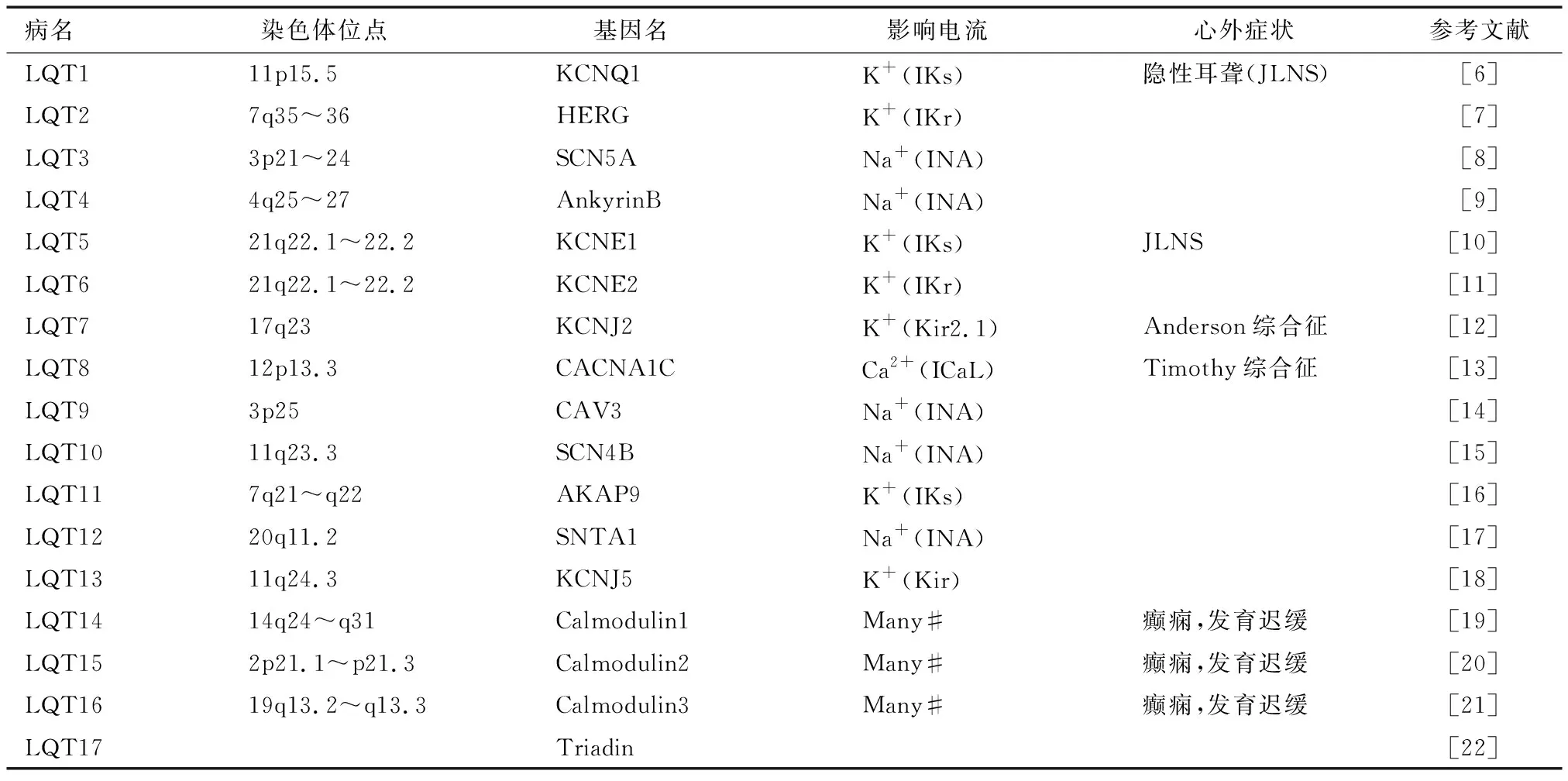

1.1 室颤的先天与后天因素 室颤螺旋波的传导波长(λ)取决于心肌细胞动作电位时程(APD)和心肌组织传导速率(CV),即λ=APD×CV。APD的改变受主要先天与后天两方面因素的影响。先天因素,如Brugada综合征、长QT间期综合征等。心肌细胞与动作电位相关的离子通道基因发生突变或异常,则会导致各种钾钠钙通道紊乱,如快速性电压依赖性钠通道(INa)、L-型钙通道(ICaL)、快速性延迟整流钾通道(IKr)、缓慢型延迟整流钾通道(IKs)等,导致长QT间期,形成VF,见表1。

表1 长QT间期综合征基因疾病

后天因素包括各种原因导致的心肌缺血、肥厚、心力衰竭等,常会影响心肌细胞各个离子通道的电生理特性,从而影响动作电位的变化及其心电的异常。心肌缺血常伴随缺氧、酸中毒、高钾血症等。当缺氧、酸中毒、高血钾症,在合并有交感神经兴奋(Iso作用)时,可出现心肌细胞出现早期后除极(EAD)和持续自发性电活动(STA,类似于室颤)(图1),而交感神经兴奋可以大量地激活突触后膜上α2受体和β受体,激活电压依赖性Ca2+通道(ICaL),导致自发性电活动和细胞内Ca2+超载,心肌节律紊乱,收缩不协调。此外,ATP依赖性钾通道(IKatp)、IKs通道开放增加,细胞内钾离子外流增加,导致细胞外钾积聚,传导障碍更甚,从而导致心肌组织传导速度减慢,心室复极离散度增加,从而促进功能性折返环形成,导致持续室颤而致死。

注:A:正常细胞在300 ms/1 000 ms刺激周期下无EAD/STA出现;B:单纯缺氧导致ICaL和Iks变化,但没有异常电活动出现;C:缺氧只有在合并交感神经兴奋(Iso作用),单独作用与ICaL时即可诱发EAD出现;D:缺氧合并交感神经兴奋(Iso作用)时出现EAD和自发性快速电活动(*)

当心肌缺血、交感神经兴奋时,APD和CV发生异常,心肌局部组织复极离散度增加,则导致螺旋波的形成(图2-B),心电图上表现为室速/室扑/1型VF;当螺旋波长λ大于心肌平面时,螺旋波则会消失或碎裂(2型VF)。在心肌缺血早期,动作电位时程斜率(APD slope)<1,心脏表面螺旋波旋转较规律,呈现以单一、大转子为主的螺旋波改变(图2-D~G),计算机仿真研究螺旋波的尖端可形成螺旋柱(图2-F),心电图上表现为心电波幅较大、波形较规律的室速表现(VT,图2-C)及2型VF(图2-C),这一学说称为“主螺旋波假说”;当心肌缺血严重,APD slope>1时,心肌组织出现多个局部缺血灶,螺旋波在心肌组织中的传导被切割成非常多的小的、子螺旋波,心脏表面及心肌内部则可见到形态不规则、破碎的螺旋波(图2-H~K),心电图上可见许多波幅微小、波形不规律的的室颤(1型VF,图2-C),这一学说称之为“微波折返假说”,这2种假说均通过实验得以证实。因此,心肌细胞离子通道的异常导致的螺旋波出现与碎裂,在VF发生中发挥重要作用。

注:A:螺旋波长λ形成公式;B:二维螺旋波图片;C:室速室颤ECG图片;D:2型室颤兔心脏optICaL mapping实验图片;E~G:2型VF三维螺旋波/螺旋柱/肌丝仿真图;H:I型室颤兔心脏optICaL mapping实验图片;I~K:1型VF三维螺旋波/螺旋柱/肌丝仿真图

1.2 室颤的形成机制 最新临床循证医学研究发现,去交感神经治疗可减少室速/室颤的发生,证实了交感神经过度激活在室颤中发挥重要作用[25]。De Ferrari等[25]对63例儿茶酚胺性多态性室速(CPVT)患者实施左侧星状神经节切除术(LCSD)治疗,结果发现去交感治疗,对CPVT患者可有效干预,可以替代植入式电复律起搏器治疗心源性晕厥及室颤。

室颤螺旋波的形成,除了“多发子波理论”和“局灶起源理论”外,室颤维持的关键在于波裂,导致波裂的因素主要有心脏固有异质性和动态不稳定性。固有异质性是指心脏的不同部位存在明显的解剖、形态及电生理特性的不同,这种异质性常被异常的遗传条件(离子通道疾病或者遗传性心肌病)或各种器质性心脏病(如缺血性心脏病)扩大,使折返和波裂更加容易发生,是触发、自律性增高和折返的重要因素,因此,多用来解释室速和室颤的起始。而动态不稳定性是指心肌细胞动作电位随心脏激动节律的增加而缩短,这种恢复性质的改变导致激动波的动态不稳定性,其多用来解释颤动的维持机制。固有异质性和动态不稳定性相互协同,心肌缺血时会加强心室的固有动态不稳定,固有异质性也增加,双重作用导致室颤的发生。

目前发现与室颤相关的固有异质性最重要的部位是浦肯野-心室连接处(PVJ),浦肯野细胞和心室肌细胞电生理性质存在显著的差异,表现其膜阻抗远比心室肌细胞高,APD也较长。快速激动导致不稳定的APD恢复性质,使得APD与激动波长出现不同激动间的交替现象,称为协调电交替,心电图上表现为T波交替。起搏频率进一步增加就会影响CV恢复性质,激动波的传导就会根据它们离前一个波波后的接近程度减慢或者加速。当这种现象发生时,激动波离前面一个波的距离就会发生改变,导致激动波沿组织传导过程中波长的振荡,称为不协调电交替,心电图表现为T波和QRS波的交替。

1.3 室颤的治疗方法 目前室颤的治疗方法主要有药物治疗、植入式心律转复除颤器(ICD)治疗和导管消融治疗。(1)药物治疗:胺碘酮是器质性室速和室颤二级预防的首选药物,可以合用β受体阻滞剂;而β受体阻滞剂是室速/室颤一级预防唯一证实有效的药物,胺碘酮不应被常规使用。终止室速和室颤发作,静脉胺碘酮作为首选,尤其是单形性持续性的室速。(2)ICD治疗:作为器质性心脏病患者心源性猝死的二级预防和部分高危患者一级预防的主要治疗方式,大量研究[26]表明ICD降低了病死率。(3)射频消融术:可作为特发性室速的一线治疗。在ICD植入基础上行射频消融术能明显降低室速和室颤的复发率,降低ICD放电频率,改善患者生活质量,降低病死率[27]。(4)先天基因病的消融治疗:常见先天基因突变的心肌细胞离子通道相关疾病有:早期复极综合征、儿茶酚胺敏感性室速、Brugada综合征、先天性长QT间期综合征等。(5)去交感神经治疗:已证实心脏去交感神经治疗可降低心肌梗死动物室速诱导性和局部缺血引起的室性心律失常[28]。Vaseghi等[29]在2017年的研究发现,行双侧或左侧心脏去交感神经治疗的121例难治性室速或室速电风暴患者,其持续性室速复发和ICD放电的负担均显著降低,随访1年58%患者无ICD放电和室速/VT复发。随访过程中约33%的患者不需再使用抗心律失常药。因此,使用心脏交感神经去神经支配治疗或许可进一步改善室速/室颤患者的预后。虽然现代医学在治疗室颤方面取得了长足的进展,但也存在不足之处,外科治疗价格昂贵,抗心律失常药物短期治疗效果明显,但长期服用具有不良反应大、易反复发作、诱发新的心律失常、增加病死率等缺点。目前,随着中医药事业的不断发展,中医药的疗效在临床中得到诸多验证,其在防治心律失常方面也具有独特优势。

2 中医药干预室颤的研究进展

2.1 室颤的中医源流及复方中药研究进展 室颤属中医学猝死、脉脱等范畴。《灵枢·厥病篇》指出:“真心痛,手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死”[30]。中医药在治疗心血管病方面有独特的优势,其安全性、全面性受到诸多医生的肯定,目前研究者们发现中药提取物及其复方可作用于心肌细胞离子通道,从而预防室颤,减少心律失常的发生。就复方而言,炙甘草汤是中医治疗心悸经典名方,出自《伤寒杂病论》,其治疗心律失常机制可能是通过激活L型钙通道电流,抑制钾通道电流使心肌细胞APD延长[31-32]。稳心颗粒能够调控钾、钠、钙等离子通道,进行多靶点、多途径有效治疗房颤、室性快速性心律失常等[33]。参松养心胶囊长期服用(3个月)后发现可抑制频发室早。就单味中药而言,丹参可作用于缺血心室肌,抑制心肌细胞L-型钙通道电流。其Ⅰ-Ⅴ曲线上移且形态无变化,最大激活电压和反转电位均无明显改变。可见丹参作用于心肌细胞并不改变细胞ICaL的通道动力学。并能更好地改善缺血区和非缺血区心肌细胞APD的不均性,具有抑制心律失常的作用[34]。甘草具有持续钠电流、浓度依赖性的抑制钠电流峰值、抑制IKr、IKs及hERG钾通道电流,延长ERP与APD,从而发挥抗心律失常的作用[35]。

2.2 室颤的单体中药研究进展 就中药单体组分而言,氧化苦参碱可呈浓度依赖性地抑制快钠电流,在100 μmol/L时电流抑制率可达到40%,其心肌细胞Ⅰ-Ⅴ曲线上移,但反转电位未改变,激活电位,峰值电位也未发生改变,氧化苦参碱使失活曲线负向变化,恢复时程延迟。可见氧化苦参碱对除极状态的病损细胞钠通道具有较高的亲和力,有效抑制心肌细胞膜INa电流且呈电压依赖性和浓度依赖性,可能对快速型心律失常有更加显著的疗效[36]。三七总皂苷可呈剂量依赖性地抑制大鼠心肌细胞L-型钙通道电流,可作为一种新的心肌细胞钙通道阻滞剂[37]。青藤碱对抑制IKr、IK1,并可延长心肌细胞复极效应[38]。葛根素能浓度依赖性抑制ICaL作用[39]。因此,从复方中药、单位中药,以及中药单体3方面,都显示了中医药具有调控心肌细胞离子通道功能、有效预防心律失常及室颤的作用。

综上所述,室颤的多发子波理论和局灶起源理论都具有实验的依据,“微波折返”和“主螺旋波”在室颤中具有重要的意义。室颤螺旋波的传导波长取决于心肌细胞动作电位时程和心肌组织传导速率。动作电位时程改变受主要先天(基因变异)与后天(心肌缺血、心力衰竭等)两方面因素的影响。室颤螺旋波的形成,除了“多发子波理论”和“局灶起源理论”外,螺旋波的持续碎裂是室颤长期持续的关键,螺旋波的碎裂与心脏固有异质性和动态不稳定性相关,室颤的起始阶段,固有异质性发挥重要作用,而室颤长期持续存在,则与心肌细胞的动态不稳定性比较相关,它们也可相互影响。中医药预防室颤及心律失常具有疗效稳定、不良反应小等优点,目前针对中医药减少室颤及心律失常研究,多从心肌细胞膜片钳实验中获得相关实验数据。本文对中医药防治室颤的成果进行了粗略归纳,希冀为室颤的干预提供一种新的中医药研究的靶点和证据。