外来物种入侵刑法规制的法教义学分析徐以祥

2021-12-28徐以祥刘铭鑫

徐以祥 刘铭鑫

摘 要:《刑法修正案(十一)》将外来入侵物种的引进、释放和丢弃行为类型化、抽象化为具体的犯罪类型。然而,外来入侵物种的行政法规制面向与刑事立法规制面向却存在潜在的冲突,这一冲突制约着罪刑适用的科学性,不利于贯彻法制统一原则。基于此,《刑法》第三百四十四条所涉及的法益、罪状、罪量、罪过以及抗辩应予以科学的解释和分析。作为新增罪名,应以生态法益为其保护核心;对于引进、释放或丢弃外来入侵物种的解释应与《生物安全法》的相关条款保持融洽;罪量要素方面应考虑对生态系统和生物多样性的损害程度,罪过宜限缩解释为故意。

关 键 词:法教义学;实质解释;行政违法;生态犯罪

中图分类号:D924.3 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)12-0107-12

收稿日期:2021-06-10

作者簡介:徐以祥,西南政法大学经济法学院教授,法学博士,博士研究生导师,研究方向为环境与资源保护法学;刘铭鑫,西南政法大学经济法学院硕士研究生,研究方向为环境与资源保护法学。

一、问题的缘起

为有效保护我国生态系统和生物多样性,国家出台的一系列政策和法律按照部门法划分,可大致分为行政法和刑法两部分。其中,根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第三百四十四条的规定,对于外来入侵物种的引进、释放或丢弃行为的违法性评价需要指引到具体的“国家规定”之中,立法者的目的在于构建一个行刑配合的外来入侵物种规制体系。然而,《刑法》和《中华人民共和国野生动物保护法》(以下简称《野生动物保护法》)、《中华人民共和国生物安全法》(以下简称《生物安全法》)等法律的不同部门法属性决定了其行动逻辑和规制的价值差异性:《野生动物保护法》《生物安全法》与《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称《刑法修正案(十一)》)对外来物种入侵规制的法律后果和行为定性安排存在差异,前者对引进、释放和丢弃行为进行了区分,而后者则没有区分。从《刑法修正案(十一)》新增加的非法引进、释放、丢弃外来入侵物种罪(以下统称本罪)①的表述可知,《生物安全法》第八十一条②和第八十二条③以及《野生动物保护法》第五十三条④是其所援引的“国家规定”。那么《生物安全法》《野生动物保护法》中所描述之外来物种同《刑法修正案十一》所规定之“外来入侵物种”是否需要保持一致定义。进言之,《刑法修正案(十一)》应如何解释“外来”“入侵”与“物种”三词。而《刑法》第三百四十四条之一属于空白罪状,根据该条所援引的《生物安全法》《野生动物保护法》,所谓“非法”应是“违反本法规定,未经批准,擅自引进外来物种的”和“违反本法规定,未经批准,擅自释放或者丢弃外来物种”。显然,本罪的违法性判断缺乏刑法规范的明确性与严谨性,因此需要重新确立以刑事违法性为核心的判断标准。

二、法制统一原则与实质解释规则之下的罪状理解

《刑法》第三百四十四条之一犯罪构成要素的描述为“违反国家规定,非法引进、释放或者丢弃外来入侵物种,情节严重的”,具有一定的模糊性。虽然行政犯是“出行入刑”的产物,基于法秩序统一性考量,刑事司法对行政名词的认定应以行政规范为依据,但这种观点忽视了行政犯的刑事属性和刑法独立性的要求,将刑法视为行政法的附庸,丧失刑法独立存在的价值和意义。[1]因此,对于本罪的理解应当围绕刑法目的进行实质解释。

(一)外来入侵物种的限制性解释

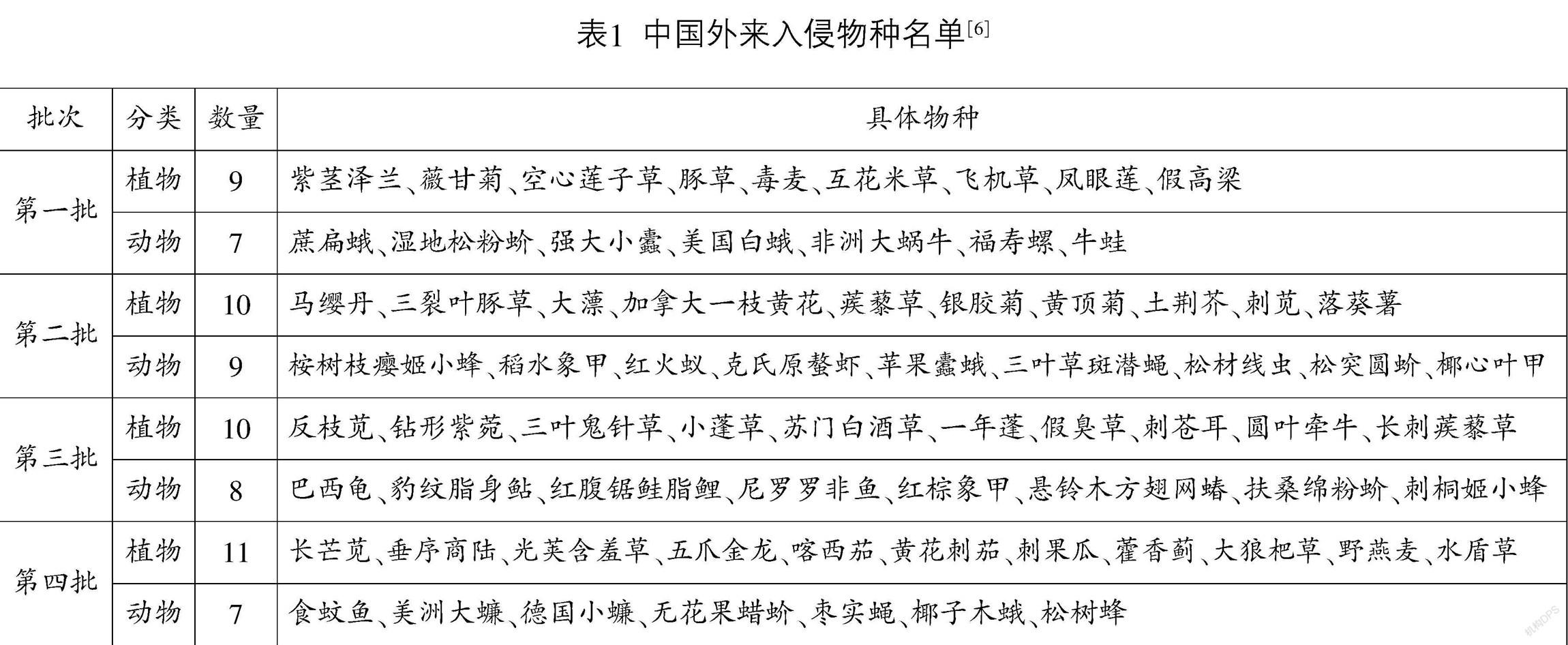

世界自然保护联盟(IUCN)于2017年11月颁布的Invasive alien species and climate change[2]中规定,外来入侵物种(IAS)是指对当地生物多样性、生态系统服务或人类福祉产生负面影响的被引入到某些其自然范围之外地方的动物、植物或其他生物。根据联合国《濒危野生动植物种国际贸易公约》,“物种”指任何的种、亚种或其地理上隔离的种群。[3]对于可以存活的,继而繁殖的部分、配子或繁殖体也自然在这一定义的涵摄范围。目前,在国家层面的法律中对外来物种尚无明确且统一的定义,部分地方性法规中有些涉及对外来物种的定义,如《湖南省外来物种管理条例》第二条规定,外来物种是指在本省行政区域内无天然分布,来自境外、省外的动物、植物和微生物等物种。[4]学界普遍承认外来物种入侵具有以下几个共性,即“从其他生态系统引入”“在本地生存繁衍”“对本地生态系统造成破坏”,故而对外来物种入侵进行界定时所考虑的是“时间”“空间”“生态系统”“人类介入行为”等几个因素。[5]在传统的域界门纲目科属种的生物学划分中,物种是生物学划分中对生物群划分的最小①分类单位。由此,从生物学角度出发,作为生物分类中一个级别,外来入侵物种既包括所有的生物但不限于肉眼可见动物、植物,也包括各种肉眼不可见的原核生物、真核生物以及非细胞生物。这种对生物物种的广义理解不适合直接用于解释《刑法》第三百四十四条中的物种一词。一方面,作为法定犯的《刑法》第三百四十四条之一若要判断行为的违法性,需要结合其所援引的“国家规定”来综合判断。《野生动物保护法》中所规定的“物种”系一种“野生动物物种”,其侧重保护的对象为野生动物的自然生境,以维持我国本土野生动物物种的自然繁衍。《生物安全法》中虽无对“物种”的明确定义,但在第六章中也存在规制外来物种入侵的制度②,使用了“物种”一词,如《生物安全法》第六章第五十八条③的“物种”一词后使用了“其”字。根据《新华字典》的文义解释,“其”字可以理解为一种第三人称代词,相当于“他(她、它)的、他(她、它)们的”。如此,物种之下的生物体至少包含“器官、组织、细胞、基因等”成份,而《生物安全法》中的“物种”至少应当排除各种微生物。同时,《生物安全法》第六十条第一款④规定,国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法。此外,《生物安全法》第六十条第三款规定:“任何单位和个人未经批准,不得擅自引进、释放或者丢弃外来物种。”按照体系解释,此处的外来物种至少应当与前述第一款中所列名录和管理办法的外来物种保持一致。而我国现存的外来入侵物种名单从第一批到第四批都只是对动植物进行了清单化,而未涉及微生物。因此,从《刑法》罪刑法定原则出发,应将外来物种限制解释为名单中所列明的物种(见表1)。另一方面,对物种的解释不能超出《刑法》具体罪名所保护的法益范围,需要通过合目的性解释来审查和限缩外来入侵物种的概念,并非所有名单中所列明的物种都应当适用本罪。换言之,本罪所规定之外来入侵物种并非是名单中所载明的全部物种。《生物安全法》规定,保护生物多样性是预防外来物种入侵的目的。从本罪所载的法条位置来看,本罪属于《刑法》第三百四十四条之一;从其逻辑关系来看,位列第六节破坏环境资源保护罪中。从本罪作为法定犯根据其所援引的行政法规定来看,其所保障的法益应当与之保持内在的价值统一。由此,本罪中的物种至少应当是以可能造成生态多样性损失的物种为限,需要排除种群广泛存在且已经归化的没有生态破坏之虞的物种。如反枝苋原产美洲热带,19世纪中叶发现于河北和山东,现广泛传播并归化于东半球。圆叶牵牛(又称为牵牛花)原产南美洲,现已在世界各地广泛栽培和归化,1890年我国已有栽培,基本无危害。诸如此类的物种不应当视为本罪中的物种,对此类物种的引进、释放或丢弃因缺失了法益侵害性而不构成犯罪。

综上所述,有关外来物种一词的解释既不应遵循生物学的定义,也不能采用IUCN、国际条约或我国地方性法规中的定义,其定义应是基于《生物安全法》的独立判断。《刑法》中对外来物种的犯罪化规制更应从其是否具备法益侵害性角度出发作出进一步的限制。换言之,对于不具有“入侵”可能性或已经不具有“危害”可能性的物种不应当解释为此处的外来入侵物种。

(二)非法引进、释放与丢弃的实质性判断

为了进一步理解本罪,除了厘清物种的外延,还需要从本罪的构成要件出发分析并理解本罪的构成要件该当性,并以此为基础讨论其违法性。本罪所欲维护的是我国本土的生态系统和生物多样性安全,对可能入侵我国生态系统的物种予以非法引进、释放与丢弃的行为是本罪的犯罪客观。因此,围绕本罪所列明之“引进、释放与丢弃”行为的判断应该以此为基准。

第一,何为“非法”。本罪属于典型的没有具体指明援引法律法规类别的空白罪状,而仅在“非法”一词前笼统冠之以“违反国家规定”予以概括。如此,对于“非法”一詞的判断应当受制于法律专属性原则。此处的“非法”应当是一种对于“违反国家规定”强调,而非独立的空白罪状。“非法型”空白罪状存在援引充分、援引不充分和无援引三种情况。[7]根据《刑法》第九十六条①可知,此处的“国家规定”应当是全国人大及其常委会所制定的法律和决定,国务院制定的行政法规或者规范性文件。国务院各部委制定、经国务院批准、以各部委名义发布的规定,不应当视为《刑法》第九十六条规定的“违反国家规定”中的“国家规定”。[8]如前所述,从法律层面来说,这里的“国家规定”以及“非法”之法主要是指《野生动物保护法》《生物安全法》和《中华人民共和国长江保护法》(以下简称《长江保护法》)。《野生动物保护法》第三十七条第一款规定,从境外引进野生动物物种的,应当经国务院野生动物保护主管部门批准。而《生物安全法》中并非任何引进、释放和丢弃行为都违法,该法只禁止未经批准而擅自引进、释放和丢弃的行为。《长江保护法》中则表述为禁止养殖、投放。从行政法角度出发,外来物种入侵的规范违法性在于其未经批准(《长江保护法》禁止开放水域的一切养殖及投放),但是并非所有此类的未经批准的行为都具有刑事违法性,这需要独立评价本罪中的“引进、释放或丢弃”(见表2)。

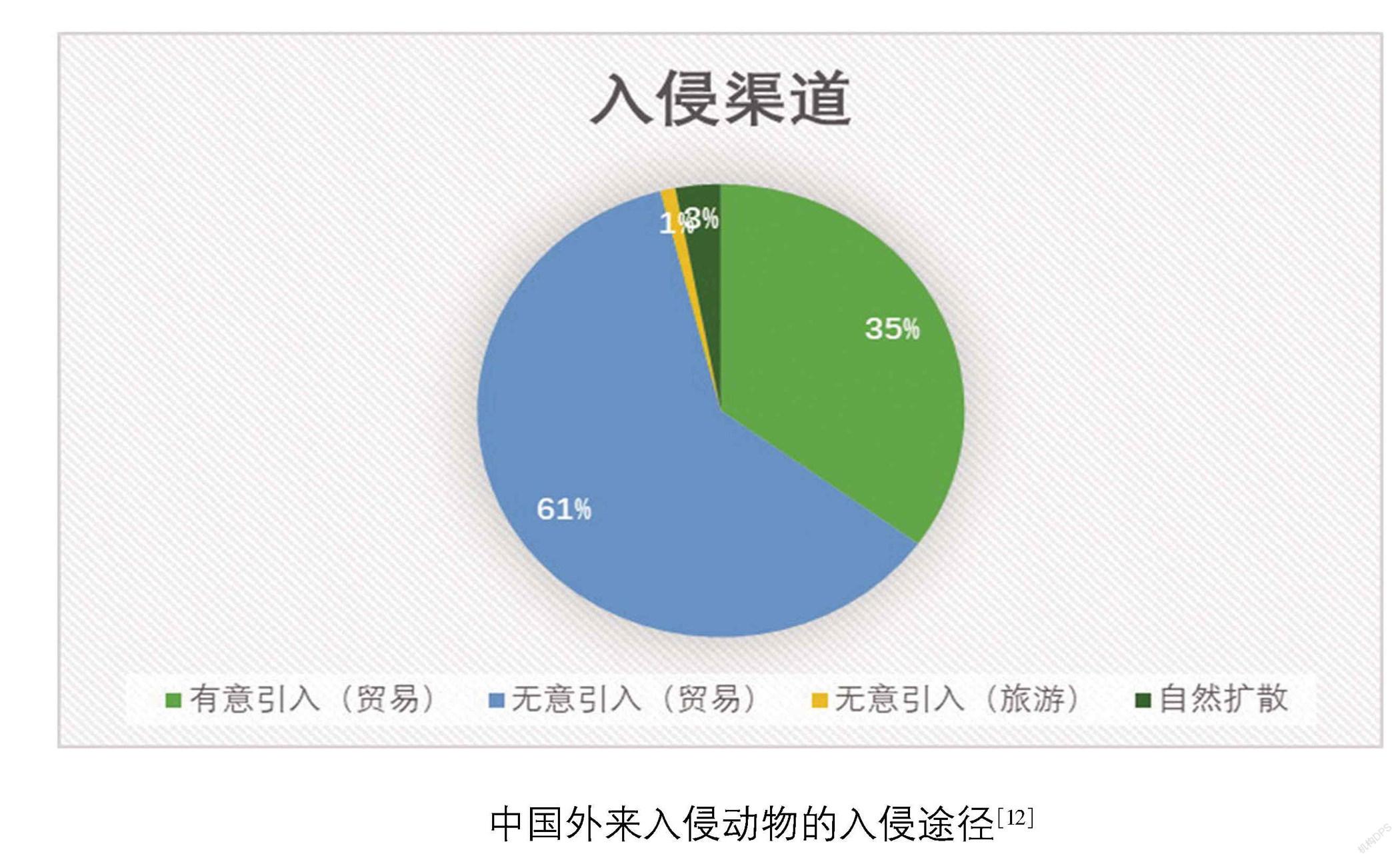

第二,何为“引进”。从文义解释角度出发,引进是一种“从外地或外国引入”。作为一种对物种传播的人为干预,首先需要讨论的是目前外来物种入侵的途径。外来物种主要通过三种途径入侵,即自然扩散、无意引入、有意引入(见下图)。三种途径中人为引进①是物种侵入的主要原因,这种引入行为是外来物种入侵中最为频繁的一种行为类型。类型化是刑事立法的一个基本原则,犯罪构成要件更为类型化,就可以使刑事立法更为完善。[10]刑法立法的类型化是一个从个别到一般或从具体到抽象的过程。[11]因此,基于目前最频繁、最主要的外来物种入侵方式,应当将引进解释一种引入,此种引入方式包括但不限于通过贸易渠道、客运、邮寄等方式。同时,需要进一步分析的是我国境内的跨省引入是否构成此处的引进。外来物种是相对于本地物种的对称,实际上我国各省外来物种入侵个案并不完全来源于他国,亦可能来源于他省①。由此,在我国境内通过运输、邮寄等方式进行物种转移并帮助该入侵物种在其自然分布范围及扩散潜力之外区域建立种群、繁殖和扩散的行为应被规制。引入所指称的是帮助外来物种进入本地的行为,其应当以自然分布范围为界,而不应当以行政管辖区划为界。因此,引进可以理解为一种人类直接或间接,有意或无意地使物种转移到其自然分布范围及扩散潜力之外区域的引入行为。

第三,何为“释放或丢弃”。外来物种通过各种途径到达新的生态环境后,需要通过侵入、定居、适应和扩散四个阶段才能生存并致害,[13]这实际上是一个外来物种与新的环境适应进而与本地物种竞争并最后爆发的全过程。如前所述,引进主要关注的是物种的跨生境转移,而释放或丢弃则是关注外来入侵物种对本地生态系统的进入和扩散,至少包括外来物种的定殖、建群、扩散和爆发。与引进不同的是,外来物种的“释放或丢弃”更加侧重的是外来物种对本地环境的一种进入。在对“释放或丢弃”进行理解时,不能忽略这些要件背后所隐藏的实质性内涵。特定外来物种通过“释放或丢弃”而实质性地在当地自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散,最终影响当地生态环境和损害生物多样性,包括但不限于养殖、投放、放生等。此外,还应明确“释放或丢弃”与物种的逃逸和泄露不同,后者主要涉及到外来入侵物种的个体或基因对本地生态系统及生物基因库的破坏和污染。这种逃逸一般涉及到特殊的外来物种入侵的场合,如转基因作物对本地原有物种的基因污染。因为生态系统与转基因生物之间必然会产生一些相互作用和相互影响,一定程度上影响了原生态系统内各生物物种之间的动态平衡。[14]无论是释放抑或是丢弃都具有非常直观的人力介入,属主观过错,而逃逸和泄露虽然具有潜在的人的过失,但主要是物种自身繁衍。

综上所述,无论是“引进、释放或者丢弃”都是对物种传播的人为介入,这种人为因素需要进行实质判断,唯有对外来入侵物种转移到其自然分布范围及扩散潜力之外区域具有重大影响的人类行动才应当是此处三种行为类型的内核,这三类行为类型可能包括直接或间接。

三、二元化规制下的犯罪与刑罚之独立判断

行政犯的扩展是刑法立法功能性和回应性的体现。环境刑法具有鲜明的行政从属性,也属于典型的行政犯。立法应当遵循刑法基本原则是不可动摇的,否则立法的合法性以及有效性容易受到削弱。[15]故而,行政犯的合理解释基调应兼顾行政法的合目的性与刑法的安定性。由此,对于外来入侵物种刑事规制的解释应当具有独立性。

(一)本罪罪过形式的合理选择

一般来说,污染环境犯罪的主观特征多为过失,但也存在故意的犯罪形态;在破坏自然资源的犯罪方面多为故意犯罪,过失行为一般不构成犯罪。生态犯罪应当坚持以故意或者过失作为犯罪的主观要件。[16]基于我国一般性认知以及外来入侵物种的状况,罪过形式采故意比较适宜。首先,过失说或者混合说不符合本罪的文义表达,忽略了环境刑法的独立性价值。从刑法修正的立法沿革来看,自《中华人民共和国刑法修正案(八)》出台以来,我国的环境刑法已经统一了罪过形式的判断对象,行为人对本罪持有故意的心理态度应是无可置疑的。[17]此外,外来物种并非定然构成入侵,而入侵物种在时间上也并非一次性传入,往往是多次性传入。[18]《生物安全法》对外来入侵物种的规制主要侧重于行为规制,无论行为人对自己行为所可能引发的物种入侵结果的主观心理状态如何均予以处罚。但是刑法必须保持一定的谦抑性,刑事违法性的实质判断必须合理限定前置行政法规的定罪作用。从本罪文本表述可以看出,本罪并不存在“过失”类犯罪常有的表达,亦不存在表述过失的词汇。其次,从规范责任理论出发,行为人心理只是一个它的要素,除此之外还包括责任要素——阻却责任事由、不具有归责能力(特别是没达到法定责任年龄)和减轻责任要素——没有认识的过失、可以避免的禁止错误与行为有关的主观构成要素是解释行为的重要参考。[19]因此,如果采纳过失说,在判断责任时往往陷入讨论行为主体对结果的回避义务或预见可能性的争端。而采纳故意说能够较好地解决这一矛盾,采取故意说只需要对社会一般个体的认知能力进行判断即可。如若行为人对其行为的可能后果的主观认知一定程度上符合一般人的认知能力则认为其具有认识因素。不可能知道自己的行为被法律禁止的人,不能产生反对动机,因而不能追究其责任。[20]从社会相当性角度出发,若是专业人士或行为人对某种情况是否为法律所禁止具有认识能力,应认定为具有认识因素。意志因素是一种抽象的主观因素,应根据主观见之于客观的原则按照行为人所实施的行为对其意志因素进行判断,[21]通过行为对行为人的意志进行判断,可以更为科学的适用本罪,进一步构造区别于行政面向一般违法故意的刑事面向的二元化规制格局。

(二)“情节严重”的规范性理解

本罪若以外来物种的大规模定殖并对本地生态系统造成实质损害入罪仍已为时过晚,无法起到保护生态系统和生物安全的作用。然而,某一外来物种是否一定可以构成入侵风险本就难以直接做出科学上的确定性结论,作为具有潜在风险性的外来物种,倘若将所有引进、释放和丢弃行为都视为具有社会危害性的行为进而认定为构成刑法上的危害性又仍过于严苛。因此,如何理解“情节严重”成为重中之重。首先,本罪的文本表述很明显是将“情节严重”作为犯罪构成要件。情节是以综合的形式反映行为的法益程度,[22]对法益侵害的程度实际上可以从诸多角度进行判断。值得注意的是,本罪的客体具有十分鲜明的“生态学下的人类中心主义”的特征,因而本罪客体应当以外来物种入侵对本地生态系统的影响程度来判断法益侵害程度。但外来物种入侵所造成的实害危险往往难以在短期内体现。若以实害结果作为“情节严重”的判断标准往往失之滞后。外来物种入侵行为对当代人与后代人赖以生存的生态环境造成的风险既可能是一种具体的危险,也可能是一种抽象的危险,而危险犯的犯罪构成的功能定位正是在于对这种抽象或者具体危险状态的刑事控制。[23]由此,只要将名录中所列明之外来入侵物种向环境中投放即可造成这种危害,若产生一定的严重性即可认定为情节严重。此外,因为名录中所列之外来物种的入侵危害不一,引进、丢弃或释放的行为危害性也存在差异。虽然危害结果并非朝夕之间发生,但是这种行为的危害性却是巨大的。可见,本罪属于“行为与结果同时发生(即因果关系不需要特别判定),以行为的完成或者行为进行到一定程度作为既遂标准”。[24]本罪作为一种行为犯,其“情节严重”也应该从这个角度出发予以考虑。其次,罪状中的罪量也常常表达了构成要件行为类型的不同性质、侵犯法益行为方式的不同以及行为人主观恶性的不同情况。[25]这需要进一步分析不同物种的危害程度以及不同行为的具体形式,引进、释放或丢弃行为所指向的物种和具体的时间、空间是判断情节是否严重的重要指标。不同外来物种入侵的可能性和危害性是不一样的,特定物种是否可能入侵也取决于当地生态系统的脆弱性程度。外来入侵动物扩散受许多自然因素和社会因素的共同作用,其扩散风险主要来自五个方面,即进入可能性、定殖可能性、扩散可能性、入侵危害性以及管理困难性。[26]因此,我国未来关于本罪的司法解释需要着重评估不同物种的入侵风险和危害性、不同区域生态系统的完整性和良好性等,这是判断“情节严重”的基准。然而,我国目前的立法和名录却缺乏此类评估。根据《生物安全法》第六十条规定,国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法。反观我国现阶段所颁布的外来入侵物种名录,其主要侧重的不是对可能入侵的外来物种入侵的可能性和危害性分析,侧重的是已经入侵并产生危害的外来物种的记录①。此外,对于不同危害性和入侵可能性的物种及其数量是作为“情节严重”判断的重要标准,可以参鉴《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,通过最高人民法院的司法解释予以具体化,可以考虑在以数量标准为基础上兼顾采取量比标准,即以实际的数量除以“情节严重”或者“情节特别严重”的数量标准,所得出的比值一并相加,如果数字大于1,那么应认定为“情节严重”或者“情节特别严重”。[27]

综上所述,关于情节严重的认定,应该基于本罪的犯罪形态和罪过形式。综合考虑时间和地点、行为性质和行为方式、犯罪动机、主观恶意、结果、物种数量和种类等。但是“情节严重”中的情节,不是指特定的某一方面的情节,而是指任何一个方面的情节,只要有一方面情节严重,其行为的社会危害性就达到了应当追究刑事责任的程度,应构成犯罪。[28]

(三)本罪刑罚的区分设置

科学合理的配刑应当首先遵循公正原则,并适当参酌一般预防的必要性。[29]对于本罪的刑罚设置,一方面涉及到本罪罪状中不同行为的不同评价,另一方面也要顾及罪名适用之间的刑罚体系适配,需要考虑刑罚设置是否会导致已有罪名体系刑罚评价的不协调,是否会导致刑法总则的罪责刑相适应原则,在刑法分则罪名体系中引发重罪轻罚、轻罪重罚的逻辑冲突。[30]这既是刑法独立性的要求,也是罪刑相适应原则的要求。

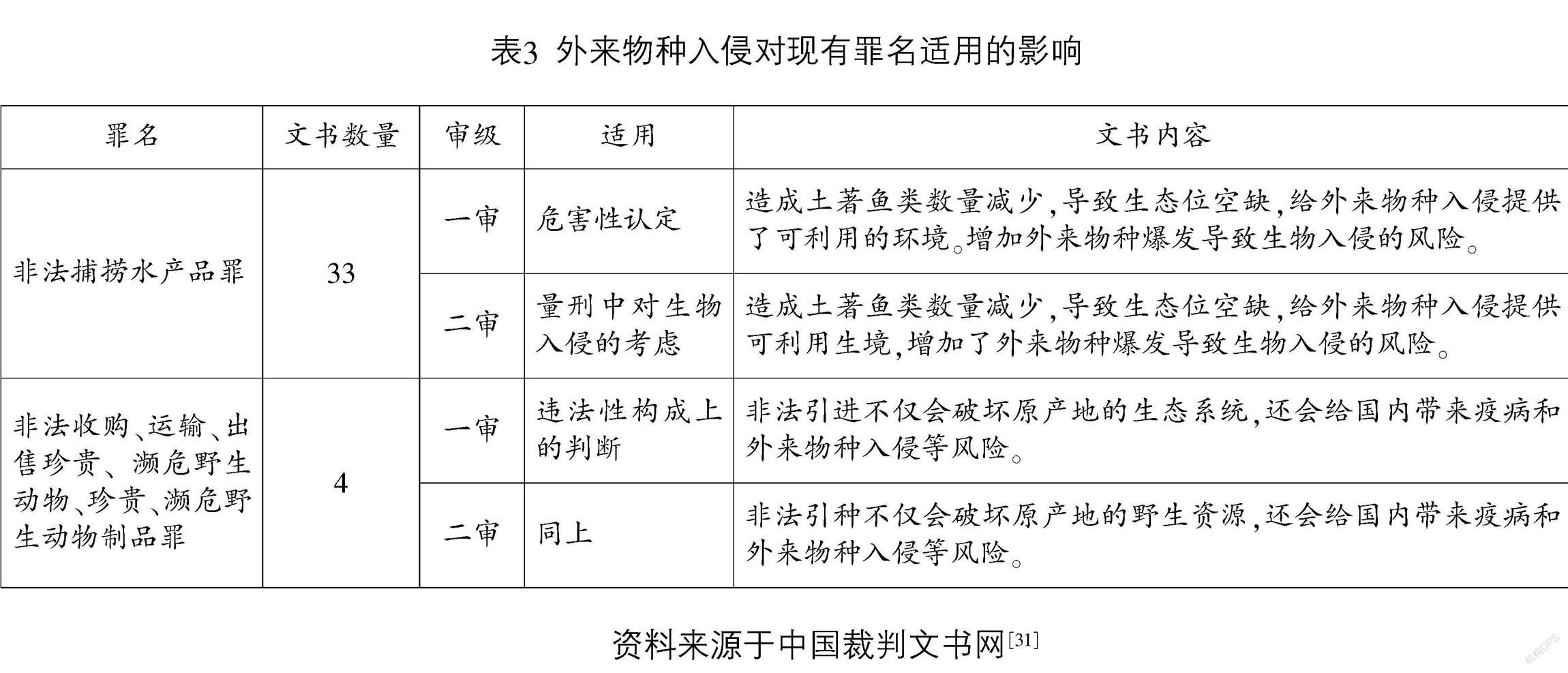

首先,刑罚设置需要从整体上考虑罪名体系刑罚评价之间的协调。本罪可能会与刑法中其他保护自然资源或者生态系统的犯罪发生适用上的竞合或同时适用的情形。通过中国裁判文书网检索有关“物种入侵”的刑事案由案例,一共检索出38篇文书,其中裁判文书36篇。在这些裁判中,主要适用的罪名包括非法捕捞水产品罪和非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪①(见表3)。通过上述案例检索可知,我国目前司法实践中所涉及的“物种入侵”主要是对其他犯罪刑事违法性和社会危害性的一种辅助性判断,其本身并不是防范外来入侵物种,更不是本罪所规制的引进、释放和丢弃外来入侵物种,不能得出现有案例中的罪名适用即是对外来入侵物种的一般预防。然而,从外来入侵物种造成生态系统损害的一般規律来看,从起初的引入到最后的定殖是一个相对缓慢且渐进的过程,不仅是物种本身的引入,也需要本地生态系统和生态环境的适宜。外来物种入侵的防范不仅仅只是对入侵物种本身的禁止,也需要禁止对本地生态系统的破坏。从引进、释放和丢弃外来入侵物种罪的合目的性角度出发,倘若行为人的行为对本地生态系统造成负面影响从而增加了外来物种入侵的可能性,也是广义生物安全的边缘犯罪。根据《刑法》第三百四十条之规定,非法捕捞水产品的刑罚上限是三年有期徒刑,该罪的法定刑与《刑法修正案(十一)》所规定的本罪的法定刑相当。根据《刑法》第三百四十一条第一款的规定,以情节的严重程度可以将该罪分为三档法定刑,分别是构罪处五年以下有期徒刑;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的处十年以上有期徒刑。该条第二款所规定的非法狩猎罪的法定刑为三年以下有期徒刑。而该条第三款是新增罪名,该罪中对量刑的规定是“依照前款的规定处罚”,则应该分别根据行为类型而科以前两款的罪刑。综合比较而言,考虑到《刑法》第三百四十一条中的濒危、珍惜野生动物是十分重要的野生动物资源,此类资源的保护实际上也依赖适宜的生栖息地和完备的食物链。从这个维度出发,可以说《刑法》第三百四十一条与本罪具有相辅相成的关系。因此,本罪的基础刑虽然设置为三年并无不可,但需要根据情节的严重程度来适配野生动物资源保护。故而,本罪的刑罚需要区分设置,至少在罪刑层面与《刑法》第三百四十一条的最低刑相衔接。

其次,本罪需要根据情节严重程度设置多个法定刑幅度。刑事违法性是犯罪的本质特征,社会危害性、应受刑罚处罚性分别体现刑事违法性的性质与程度,是刑事违法性之有无的判断标准。[32]如前所述,本罪的不同行为类型实际上存在不同的危害性,也正是基于这个原因,在《生物安全法》中,外来物种的非法引进、释放和丢弃的法律责任存在明显的梯度设置。对于未经批准违法擅自引进外来物种的,除没收引进的外来物种外,另需并处五万元以上二十五万元以下的罚款。而对于未经批准违法擅自释放或者丢弃外来物种的,则是由有关部门责令限期捕回、找回释放或者丢弃的外来物种,并处一万元以上五万元以下的罚款。可见,对于不同行为类型的具体社会危害性,《生物安全法》给予不同的评价。虽然刑法需要秉持独立的判断标准,但是对不同物种采取的不同行为类型确实具有不同的危害性,在刑罚设置上需要予以相适应的规定以满足罪刑相适应原则。

从单一罪名设置和适用的角度出发,作为兜底性的保障法,必须在法律的安定性和合目的性或正义之间保持一定的平衡,坚持刑法的独立性,对刑法具体条款予以科学解释。在立法功能主义时代,解释好刑法文本是重中之重,其对于妥当处理当下的具体案件以及实现未来立法的科学化、合理化都有重大意义。[33]一方面,为了保障刑法对特定社会危害行为评价的独立性,必须从法教义学的角度出发,充分肯定刑法解释的目的对于认识刑法规范的重要意义,而单纯通过文理解释不能实现这一目的。在文义解释优先的基础上,对于超出文义可能范围、涉及价值判断的侧重目的解释,一些涉及情理、道德的说理更应综合运用解释。[34]如此也凸显了刑法的根本品性——刑法不仅是对犯罪的预防之法,也是对个体自由的保障之法。因此,司法者无论是入罪化还是出罪化均要严格以犯罪构成为规格。另一方面,法律秩序的统一性是植根于以宪法为基础的整体法秩序。实质解释的对象主要为刑法条文下具体罪名的构成要件,而不是单纯对案件事实进行实质判断; 如果缺乏构成要件的规定或者如果刑法没有对某种行为设置构成要件,当然不可能通过实质解释将其认定为犯罪。[35]其实,整体法秩序的一致性不是“形式上”的一致,而是“实质上、评价上”的一致,即要达到整体法秩序的一致性,就必须先承认不同法领域在形式上会有不一致,[36]国家权力(刑罚权)的目的是保障公民自由权利,是基于契约的对价而给予公民交出自己部分权利的补偿,[37]刑法对其独立性和基本原则的坚守是对我国宪法所规定的基本权利的尊重,同時也是对刑法异化倾向的拨正。毕竟“无论宪法上所规定的基本权利条款如何详尽、如何完美,一旦不予保障,则可能失却实效的意义。”[38]

【参考文献】

[1]石经海,付倩.重拾刑法独立性:行政前置认定的司法适用反思[J].刑法论丛,2019,(3):94-120.

[2]Invasive alien species and climate change[EB/OL].IUCN,https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/invasive-alien-species-and-climate-change.

[3]濒危野生动植物种国际贸易公约[EB/OL].中华人民共和国濒危物种科学委员会网站,http://www.cites.org.cn/citesgy/wb/201911/t20191125_526736.html.

[4]湖南省外来物种管理条例[EB/OL].北大法律信息网,https://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=lar&Gid=1db18252183be1112880e447c28a7c0fbdfb&keyword=%e7%89%a9%e7%a7%8d&EncodingNam=&Search_Mode=accurate&Search_IsTitle=0.

[5]白佳玉:海洋外来物种入侵防治的法律规制研究[M].北京:中国政法大学出版社,2017:3.

[6]关于发布中国外来入侵物种名单的公告[EB/OL].中华人民共和国生态环境部网站,http://www.mee.gov.cn/qwjs2019/?searchword=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%96%E6%9D%A5%E5%85%A5%E4%BE%B5%E7%89%A9%E7%A7%8D%E5%90%8D%E5%8D%95&orderby=relevance&searchscope=×tart=&timeend=&period=&chnls=&mode=&andsen=&total=&orsen=&exclude=&page=1.

[7]罗翔.刑事不法中的行政不法——对刑法中“非法”一词的追问[J].行政法学研究,2019,(6):71-84.

[8]王恩海.论我国刑法中的“违反国家规定”——兼论刑法条文的宪政意义[J].东方法学,2010,(1):22-28.

[9]中华人民共和国野生动物保护法[EB/OL].北大法律信息网,https://www.pkulaw.com/law/chl?Keywords=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E9%87%8E%E7%94%9F%E5%8A%A8%E7%89%A9%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B3%95.

[10]张明楷.增设新罪的原则——对《刑法修正案十一(草案)》的修改意见[J].政法论丛,2020,(6):3-16.

[11]馬荣春.刑法类型化思维:一种“基本的”刑法方法论[J].法治研究,2013,(12):81-92.

[12]陈凤新,蒙彦良,陈名清,张风娟.外来入侵动物在中国的分布格局及增长预测[J].河北大学学报(自然科学版),2020,(6):637-646.

[13]汪劲.环境法学[M].北京:北京大学出版社,2018:251.

[14]杜珍媛.转基因生物损害赔偿制度初论[J].生态经济,2014,(12):18-21.

[15]高铭暄,孙道萃.《刑法修正案(十一)(草案)》的解读[J].法治研究,2020,(5):3-15.

[16]曹明德.生态法新探[M].北京:人民出版社,2007:372.

[17]王勇.环境犯罪立法:理念转换与趋势前瞻[J].当代法学,2014,(3):56-66.

[18]史学瀛.生物多样性法律问题研究[M].北京:人民出版社,2007:346.

[19]王钰.功能刑法与责任原则——围绕雅科布斯和罗克辛理论的展开[J].中外法学,2019,(4):1050-1074.

[20]张明楷.避免将行政违法认定为刑事犯罪:理念、方法与路径[J].中国法学,2017,(4):37-56.

[21]周详,夏萌.论污染环境罪的罪过形式:“故意说”之提倡与贯彻[J].南京工业大学学报(社会科学版),2021,(1):32-42+111.

[22]陈兴良.作为犯罪构成要件的罪量要素——立足于中国刑法的探讨[J].环球法律评论,2003,(3):275-280.

[23]王振.外来物种入侵的刑事控制模式[J].生态经济,2013,(5):39-43+51.

[24]陈洪兵.解释论视野下的污染环境罪[J].政治与法律,2015,(7):25-37.

[25]阎二鹏.论但书规制下的罪量要素的体系性定位——以扒窃型盗窃罪的规范解释为例[J].政治与法律,2013,(4):42-51.

[26]周桢.中国外来入侵动物扩散风险评价、损失评估及其管理研究[D].南京农业大学博士学位论文,2012.

[27]彭文华.破坏野生动物资源犯罪疑难问题研究[J].法商研究,2015,(3):130-140.

[28]张明楷.论刑法分则中作为构成要件的“情节严重”[J].法商研究(中南政法学院学报),1995,(1):14-19.

[29]何显兵.《刑法修正案(十一)(草案)》对部分罪名法定刑调整的探析——政治与法律的双重解释[J].天津法学,2020,(4):64-71.

[30]韩轶.刑法更新应坚守谦抑性本质——以《刑法修正案(十一)(草案)》为视角[J].法治研究,2020,(5):49-55.

[31]中国裁判文书网中有关“物种入侵”的刑事案由案例[EB/OL].中国裁判文书网,https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=90e1986f8f50864a4d3fd3365cea73b6&s21=%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%85%A5%E4%BE%B5.

[32]王昭武.以罪与非罪判断标准定位刑事违法性[N].检察日报,2018-02-05.

[33]周光权.刑事立法进展与司法展望——《刑法修正案(十一)》总置评[J].法学,2021,(1):1-23.

[34]王筑红.法律解释方法应用的实证研究[J].法律适用,2018,(23):114-122.

[35]张明楷.实质解释论的再提倡[J].中国法学,2010,(4):49-69.

[36]王骏.违法性判断必须一元吗?——以刑民实体关系为视角[J].法学家,2013,(5):131-147+179.

[37]刘艳红.刑法的异化与刑法根基信仰的坚守[J].法制与社会发展,2021,(2):150-170.

[38]林来梵.宪法学讲义[M].北京:法律出版社,2015:317.

On the Doctrinal Analysis of the Criminal Regulation

of Alien Species Invasion

Xu Yixiang,Liu Mingxin

Abstract:The Eleventh Amendment to the criminal law classifies and abstracts the introduction,release and discarding of alien invasive species into specific types of crimes.However,there is a potential conflict between the administrative law regulation of alien invasive species and the criminal legislation regulation.This conflict restricts the scientificity of the application of crime and punishment in the criminal law and is not conducive to the implementation of the principle of the unity of legal system.Based on this,the legal interests,counts of crime,amount of crime,fault and defense involved in article 344 of the criminal law must be scientifically explained and analyzed.As a new crime in the criminal law,ecological legal interests should be the core of its protection;The introduction,release or discarding of alien invasive species shall be interpreted in harmony with the relevant provisions of the biosafety law;In terms of the elements of crime amount,the degree of damage to ecosystem and biodiversity is mainly considered,and the crime should be limited and interpreted as intentional.

Key words:legal doctrine;substantive interpretation;administrative violation;ecological crime