基于适宜性评价的城镇开发边界划定方法研究——以山东省潍城区为例

2021-12-27龙运涛张广付

龙运涛,古 杰, ,张广付

(1. 湖南城市学院 建筑与城市规划学院,湖南 益阳 413000;2. 数字化城乡空间规划关键技术湖南省重点实验室,湖南 益阳 413000;3. 深圳市城市规划设计研究院有限公司 广东 深圳 518028)

如何通过划定城镇增长边界引导城市发展和控制城市无序蔓延是一个世界性的研究热点,城镇增长边界在本质上是城市区域和农村区域之间的界线,是利用区划、开发许可制度和其它土地利用调控手段将合法的城市开发限定在城镇增长边界之内。[1-2]尽管世界范围内城镇增长边界的概念可以追溯到20世纪30年代英国伦敦实施的都市绿带政策,然而城镇增长边界被广泛提及和应用则发生在20世纪中晚期的美国。伴随着小汽车的大规模使用以及城市郊区的无序扩张和空间蔓延,政府试图通过政策手段控制城市的蔓延和促进土地集约利用,并相继提出了“新城市主义”和“精明增长”,把城镇增长边界放在十分重要的地位。1976年美国俄勒冈州塞勒姆市为都市地区的发展圈定了一条界线,城镇增长边界以内的土地可以用于城市建设,城镇增长边界以外的土地则在一定的时期内不能开发为城市用地。[3]受到塞勒姆市案例的影响,城镇增长边界政策开始在美国广泛使用,截至 20世纪末,已经有超过100个地区实施了城镇增长边界政策。[4]随着世界范围内城镇化的快速推进,世界许多国家和地区都把城镇增长边界作为城市规划实践的重要手段。[5]

在2014年之前,我国已经初步建立了建设用地边界管理的机制,但是对城镇增长边界的概念内涵、划定方法和法律定位始终没有给出明确的说明。[6]我国关于城镇增长边界的直接依据来自2006年开始实施的《城乡规划编制办法》,其中第二十九条规定“研究中心城区空间增长边界,提出建设用地规模和建设用地范围”,第三十二条规定“中心城区规划应包括研究中心城区空间增长边界,确定建设用地规模,划定建设用地范围”。在我国规划管理体系中,存在与城镇增长边界在内容上交叉重叠的规划内容。在原住建部主导的城乡规划中,通过划定五线(红线、绿线、蓝线、黄线、紫线)和三区(禁建区、限建区、适建区)限制城市开发,《中华人民共和国城乡规划法》明确规定,城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外作出规划许可。在原国土部门主导的土地利用总体规划中,通过建设用地管制分区(允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区)对国土空间的开发边界进行限制。可见,我国城乡规划管理过程中空间管制的政策与西方国家的城镇增长边界具有较大的相似性。

随着新型城镇化的推进,我国对城镇增长边界的划定工作越来越重视,制度政策探索不断深化,概念表达也从“城镇增长边界”转变为“城镇开发边界”。[7]2014年7月,国土资源部联合住房和城乡建设部选择北京、上海、厦门、广州等14个城市进行城镇开发边界划定的试点,并逐步向全国推广,同年11月出台的《国家发展改革委关于“十三五”市县经济社会发展规划改革创新的指导意见》明确要求“将市县全域划分为城镇、农业和生态三类空间”。2017年10月,“十九大”报告中提出要完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的划定工作,为建设美丽中国提供强有力的制度保障。2019年,《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》出台,标志着国土空间规划的四梁八柱基本形成,城镇开发边界成为国土空间规划中的空间管控手段。2020年8月,《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》的征求意见稿形成,要求在城镇开发边界内划定城镇集中建设区、城镇弹性发展区和特别用途区。

划定城镇开发边界旨在擘画城市空间格局,促进城市可持续发展,属于典型的面向地理过程的决策。[8−11]城镇开发边界研究模型主要分为评价模型和模拟模型两大类。[12−14]评价模型是在空间适宜性评价的基础上划定城镇开发边界,主要包括生态适宜性评价和建设用地适宜性评价,生态适宜性评价是从生态安全的角度划定城镇开发边界,建设用地适宜性评价是从国土空间开发建设的角度划定城镇开发边界。[15−17]模拟模型是通过对未来城市空间扩展的过程进行模拟从而划定城镇开发边界,常用的模型包括系统动力学模拟(SD)、神经网络模型(BP)、元胞自动机模型(CA)和未来用地仿真模型(FLUS)等。[18]此外,部分学者认为应在上述城市扩展刚性边界模拟的基础上考虑城市增长的惯性问题,对城市增长惯性边界进行了研究。[19]综上,无论是评价模型还是模拟模型对于城镇开发边界的划定都取得了较好的研究成果,但是研究成果的应用仍需要结合国家政策进行完善。

城镇开发边界的划定是一种面向城市发展诉求的空间决策过程,不同主体的实际决策过程需要结合国家的相关政策。[20−21]自然资源部将城镇开发边界划定过程概括为基础数据收集、开展评价研究、边界初划、方案协调、边界划定入库等5个环节,开展评价研究是其中的核心环节。然而,开展评价研究的指标体系、方法以及流程仍需要进一步完善。学界虽然在此方面奠定了很好的研究基础,但是更多地强调理论和方法的科学性,如何将理论性的研究成果融入城镇开发边界的实际划定过程仍需要进一步探索。理论研究中的评价模型和模拟模型的结论可以作为空间决策的一个环节,但是不宜作为空间决策的最终结果。因此,从我国国土空间规划的实践来看,亟待设计一种相对科学合理且易于操作的城镇开发边界划定的工作流程。

一、研究区域与思路

(一)研究区域

以山东省潍坊市潍城区作为研究区域,包括城关镇、南关街道、西关街道、北关街道、望留街道、于河街道,不包括东北部潍坊经济开发区,国土面积269.59平方公里,2019年户籍人口37.27万。潍城区是古代潍县县城所在地,位于山东半岛中部,是世界风筝之都。胶济铁路和济青高速在辖区内东西向穿境而过,北距潍坊港50公里,南距潍坊机场 10公里,东距青岛胶东国际机场100公里,西距济南遥墙国际机场150公里。地势南高北低,呈较平缓倾斜状,境域西南部为丘陵,占全区总面积的 27.1%,其他区域为洪积、冲积平原,占全区总面积的72.9%。

(二)数据来源

研究涉及的数据主要包括土地变更调查数据、三调数据、土地利用总体规划数据、生态红线、永久基本农田、地形数据、现状路网数据、POI数据、人口数据和其他经济社会发展相关的统计数据。土地变更调查数据、三调数据、土地利用总体规划数据、生态红线和永久基本农田等数据由潍坊市自然资源和规划局潍城分局提供;高程数据来源于地理空间数据云获取的30 m空间分辨率的DEM数据(http://www.gscloud.cn/);夜间灯光数据为美国国家海洋和大气管理局发布的DMSP/OLS数据,数据来源为地理国情监测云平台(http://www.dsac.cn/);现状路网由规划编制团队依据实际情况绘制;POI数据来自百度地图;人口数据来自潍坊市公安局潍城区分局;其他相关社会经济数据来自《潍城区统计年鉴》。由于部分数据属于保密数据,研究过程对相关数据进行了技术处理,研究结论只作参考,不作为法定规划的依据。

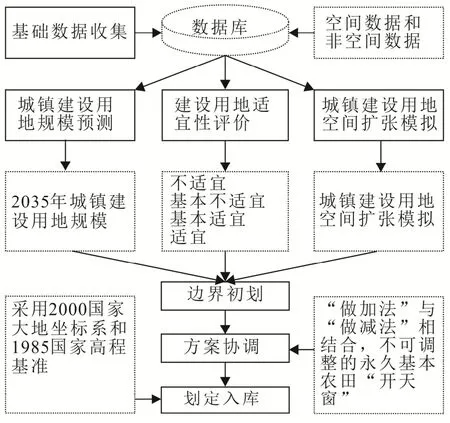

(三)研究思路

潍城区城镇开发边界的划定包括7个环节:基础数据收集、城镇建设用地规模预测、建设用地适宜性评价、城镇建设用地空间扩张模拟、边界初划、方案协调、划定入库。其中评价研究可以采用潍坊市国土空间规划评价与评估的结论,也可以在市级评价结论的基础上进行补充,边界划定入库需要在专家评审和政府评审之后按照要求与其他国土空间规划成果一起入库(见图1)。

图1 潍城区城镇开发边界划定的技术思路

二、研究过程与结果

(一)城镇建设用地的规模预测

考虑到数据的可获取性,采用2015年和2017年土地变更调查数据以及《潍城区土地利用总体规划(2006—2020年)调整完善方案》共三个数据对潍城区 2035年城镇建设用地的规模进行模拟,2020年潍城区城镇建设用地规模指标为 7 840.78公顷。依据2015年和2017年土地变更调查数据,潍城区年均城镇建设用地增量 52.71公顷,2020年到 2035年城镇建设用地累计增量790.65公顷。以此作为依据,潍城区2035年城镇建设用地规模为8 631.43公顷。

(二)建设用地适宜性评价

适宜性评价是城镇开发边界划定的重要环节,常用的方法包括生态适宜性评价和建设用地适宜性评价。生态适宜性评价主要是从生态约束的角度划定城镇开发边界,实际上采用的是一种做减法的研究思路,主要适用于生态约束性较高的区域。建设用地适宜性评价是从开发建设的角度对国土空间进行适宜性评价,采用的是做加法的工作思路,对于生态约束性相对较低的平原城市更具有适应性。由于影响潍城区空间发展的生态约束相对较小,采用建设用地适宜性评价的思路进行评价,指标体系如表1所示。在分析过程中,栅格大小为10米×10米。市政府距离、区政府距离、路网密度、POI密度和夜间灯光指数在数据标准化过程中采用的是极差标准化方法。

表1 潍城区建设用地适宜性评价指标体系

依据评价结果,将潍城区国土空间划分为不适宜、基本不适宜、基本适宜和适宜四大类空间(见图2)。适宜性评价包含10个因子,每个因子的值在0到1之间,空间叠加分析的结果是0到10。不适宜空间是指分值在5分及以下的区域,面积为4 925.35公顷,占潍城区总面积的18.27%;基本不适宜空间是指分值在5分以上6分及以下的区域,面积为5 416.81公顷,占20.09%;基本适宜空间是指分值在6分以上7分及以下的区域,面积为4 635.97公顷,占17.20%;适宜空间是指分值在7分以上的区域,面积为11 980.87公顷,占44.44%。

图2 评价分值(左)与适宜性分区(右)

(三)城镇建设用地空间扩张模拟

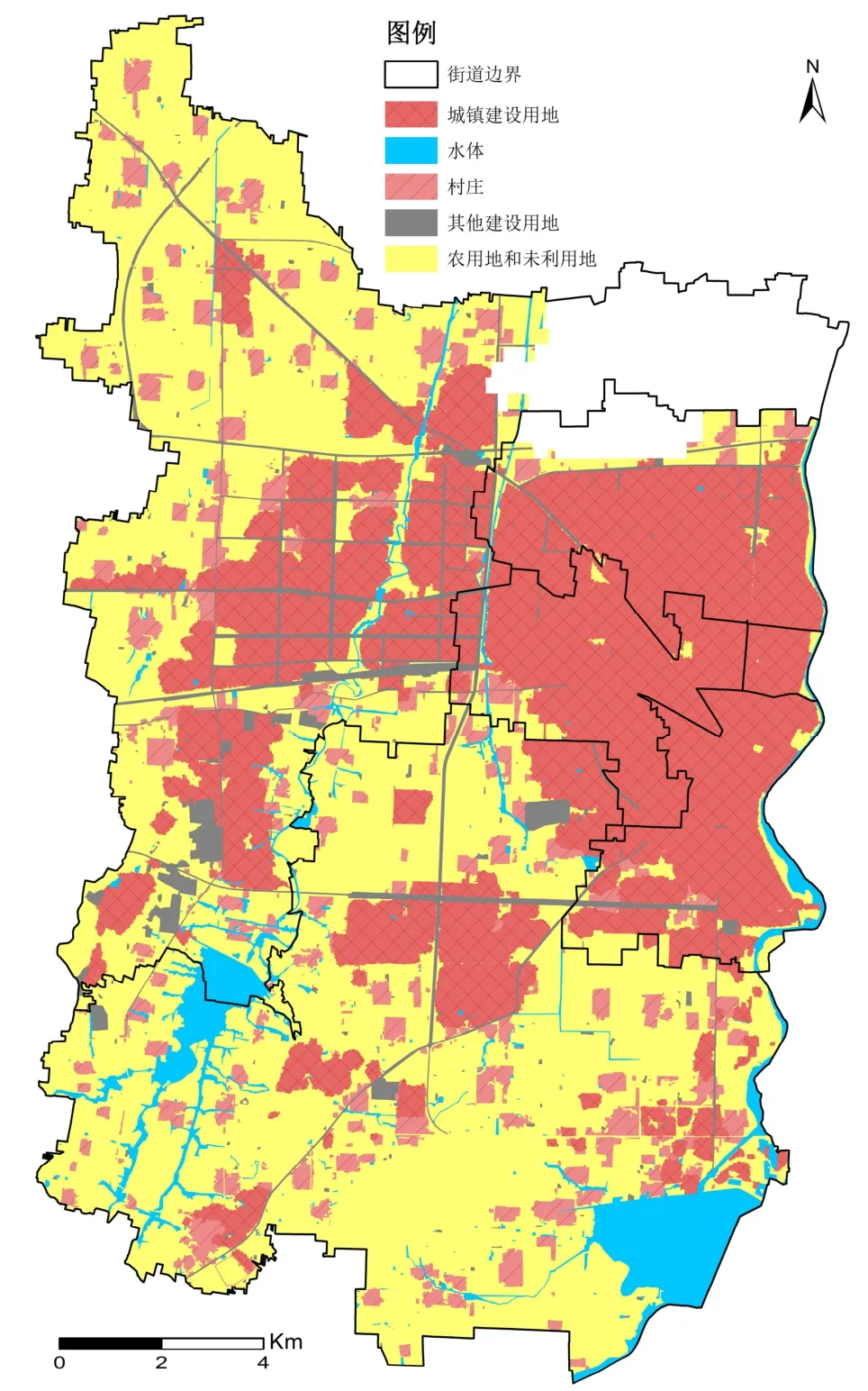

城市土地利用系统是一个自然、经济、社会复合的复杂非线性动力系统。采用地理模拟与优化系统(Geographical Simulation and Optimization Systems,GeoSOS)软件对城镇建设用地扩张进行模拟。[22]模拟方法包括多准则判断、逻辑回归、主成分分析、神经网络和决策树,潍城区在城镇建设用地空间扩张模拟的过程采用的是逻辑回归模型。模拟过程中的数据包括自变量和因变量两个方面的数据,自变量包括10类数据,数据来源和处理方法与建设用地适宜性评价的数据相同(见表 1)。因变量包括两个年份的土地利用数据,采用的是2015年和2017年的土地变更调查数据。在潍城区土地利用变更调查数据中,涉及的地类共有20种。为简化计算过程,将20个地类归纳合并为城镇建设用地、水体、村庄、其他建设用地、农用地和未利用地等5个地类。其中城镇建设用地包括变更调查数据中的城市和建制镇;村庄建设用地是指变更调查数据中的村庄;其他建设用地包括采矿用地、公路用地、风景名胜及特殊用地;水体包括沟渠、河流水面、坑塘水面、水工建筑用地;农用地和未利用地包括耕地、园地、林地、草地、农村道路和裸地等。

在空间扩张模拟的过程中转为城镇建设用地的元胞数量是一个重要的参数,潍城区2015年城镇建设用地5 552.74公顷,2035年预测的结果是8 631.43公顷,增加值为3 078.69公顷。研究采用的栅格大小为10米×10米,因此2035年转为城市建设用地的元胞数量为307 869个,迭代次数为1 000次,抽样比例为20%,扩散系数为3。在对城市建设用地空间扩张模拟的过程中,市政府距离、管制分区、生态红线、基本农田和夜间灯光等5项指标的影响较大,回归系数的绝对值在2以上,高程、坡度、区政府距离、路网密度和POI密度等5项指标的影响程度较小,回归系数的绝对值在1以下(表2)。从标准差来看,除生态红线的标准差为0.118大于0.05外,其他要素的标准差都在0.05以下。从模拟结果来看,转换为城镇建设用地的栅格数307 921个,面积为 3 079.21公顷。实际城镇建设用地模拟精度99.80%,总体模拟精度为89.10%(见图3)。

表2 模拟过程中空间变量的回归系数及其标准差

图3 城镇建设用地模拟结果(2035年)

(四)城镇开发边界的初步划定

已有城镇开发边界划定的相关研究更多地将城镇开发边界视为城镇建设用地的规模边界,其中存在的主要问题包括两个方面:一是城镇开发边界缺乏弹性,在城市实际发展过程中容易被突破;二是城镇开发边界几何形状过于破碎,不利于将城镇开发边界与城镇开发边界的管控政策相结合。为解决上述问题,部分文献在城镇建设用地模拟的基础上运用形态学的膨胀腐蚀法对未来城镇建设用地进行了模拟,同时为解决用地斑块过于破碎的问题,在研究过程中选择边界较为平滑且能够较好贴合城镇用地轮廓的7×7窗口划定城镇开发边界。尽管研究结果在剔除较小城市图斑的基础上依然相对完整地保留了城市边缘的形状特征,然而城镇开发边界弹性不足和边界破碎的问题依然存在。[19]这一问题的成因包括两个方面:一是学界普遍将城镇开发边界理解为狭义上的城镇建设用地边界而不是用于实际建设管理的政策边界;二是学界更多地将城镇开发边界视为一种自下而上的空间蔓延过程,城镇建设用地空间扩展的政策偏好与约束被大大低估。

解决上述问题的核心在于进一步明晰城镇开发边界概念的基本内涵和政策工具属性。[23]自然资源部2020年9月出台了《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》(以下简称《指南》),对城镇开发边界的概念进行了明确的界定:“城镇开发边界是在国土空间规划中划定的,一定时期内因城镇发展需要,可以集中进行城镇开发建设,完善城镇功能、提升空间品质的区域边界,涉及城市、建制镇以及各类开发区等”。《指南》还对城镇开发边界划定的原则进行了说明:一是以双评价为基础,优先划定不能进行开发建设的范围;二是形态尽可能完整,充分利用现状各类边界;三是为未来发展留有空间,刚性与弹性结合;四是因地制宜,兼顾近期和长远。与此同时,《指南》还规定划入城镇集中建设区的规划城镇建设用地一般应不少于县(区)域规划城镇建设用地总规模的90%;镇弹性发展区面积原则上不超过城镇集中建设区面积的15%;城镇开发边界围合面积不宜超过城镇集中建设区面积的1.5倍。

参照《指南》中城镇开发边界的划定思路,按照以下思路划定潍城区城镇开发边界:首先是确定城镇开发边界的规模,在预测城镇建设用地8 631.43公顷的基础上乘以90%,潍城区城镇开发边界内的城镇建设用地规模不应低于7 768.29公顷。潍城区城镇开发边界的规模的极大值为 8 631.43公顷×150%,等于12 947.15公顷。因此,潍城区城镇开发边界的规模区间在7 768.29公顷和12 947.15公顷之间。然后,依据2035年城镇建设用地预测结果,将集中连片以城镇发展为主导功能的空间划入城镇开发边界内,并在划定过程中参考道路和行政边界,形成城镇开发边界的初步方案,面积为10 850.70公顷。

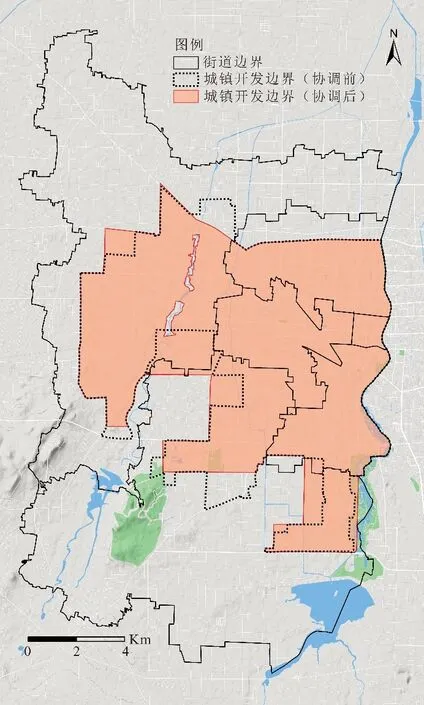

(五)城镇开发边界的协调

城镇开发边界划定的初步成果的潜在局限性表现为对地方重大发展诉求和保护性空间的考虑不足。从地方发展诉求来看,城镇开发边界的划定成果主要依据建设用地适宜性评价和城镇建设用地空间扩张模拟,但是部分城镇发展重大诉求的用地没有纳入城镇开发边界内,因此需要在考虑地方诉求的基础上对城镇开发边界进行适当补充。[24]从保护性空间来看,城镇开发边界初步成果与永久基本农田和生态控制线存在冲突,因此需要在考虑保护性空间的基础上对城镇开发边界进行实地核减(见图4)。

图4 城镇开发边界调整前与调整后对比

潍城区城镇开发边界的调整包括“做加法”和“做减法”两个方面。“做加法”是指依据潍城区发展实际对城镇开发边界进行适当增加,主要参照建设用地适宜性评价结果和控制性详细规划(含已完成尚未批准的规划)内容对初步方案进行补充性修正,将区域有重大发展诉求且建设用地适宜性评价较高的用地补划到城镇开发边界内。“做减法”是指依据生态控制线和永久基本农田,将全部生态控制线和集中连片的基本农田区域从城镇开发边界内调出。潍城区生态红线内用地面积仅有572.96公顷,其中白浪河水源地面积571.21公顷,大于河湿地公园1.75公顷,在城镇开发边界核减的过程中全部调出。潍城区基本农田面积6 002.25公顷,在核减过程中将集中连片的基本农田调出了城镇开发边界。经过“做加法”和“做减法”两个方面的调整之后,城镇开发边界的规模为11 350.14公顷,比调整前面积扩大了499.44公顷。

三、结论与讨论

城镇开发边界围合的范围是城镇集中开发建设并可满足城镇生产、生活需要的区域,依据主导功能的不同可以分为城镇集中建设区、城镇弹性发展区和特别用途区。城镇开发边界划定的最终成果虽然形式比较简单,但是其划定过程是一个非常复杂的系统工程,不仅需要科学的定性和定量分析过程,也需要非常严谨的经验主义研判和多次沟通协调。潍城区城镇开发边界划定的主要工作流程可以划分为基础数据收集、城镇建设用地的规模预测、建设用地的适宜性评价、城镇建设用地的空间扩张模拟、城镇开发边界的阈值确定和初步划定、城镇开发边界调整、城镇开发边界成果汇交入库等七个阶段。

城镇开发边界的划定过程需要结合技术指南和管理政策。在当前我国国土空间规划编制的背景下,《指南》是城镇开发边界的划定的重要技术依据。在《潍城区国土空间总体规划(2019—2035年)》规划编制的过程中,由于城镇建设用地和永久基本农田调整幅度等核心指标尚未确定,造成了城镇开发边界的划定存在着诸多的不确定性。在实际方案编制的过程中分别编制了高、中、低三个方案,研究所展示的方案原型是项目的中方案,在一系列的项目汇报和意见征集之后,方案依然会经历一定程度的调整。总体而言,研究从适宜性评价的视角切入,较为清晰地展示了城镇开发边界划定的工作流程,这一过程不仅采用已有文献中普遍用到的定量分析方法,也包括了在规划项目中经常采用的经验主义分析方法,是对《指南》中“城镇开发边界划定要求”的实践探索和细化,具有较好的可复制性和可推广性。