核心素养背景下巧用生活逻辑解答原因类试题

2021-12-27朱云志

朱云志

[摘要]本文从调动学生的生活逻辑入手,以原因类试题为例,浅谈如何运用生活逻辑思维巧妙解答历史原因问题,在试题的训练中培养学生核心素养,使学生逐步形成具有历史学科特征的正确价值观念、必备品格和关键能力,达到立德树人的要求。

[关键词]核心素养;原因类;生活逻辑

新版高中历史课程标准指出:“历史课程要将培养和提高学生的历史学科核心素养作为目标”。作为试题命制的重要导向标,核心素养立意也成为了高考命题的灵魂,对核心素养的考察也必然会渗透在高考试题中。

怎样落实发展学生的核心素养呢?逻辑思维能力的培养和运用非常关键。历史教学和备考中,如果不重视对学生逻辑思维的培养和运用,学生就不能准确、深刻地解读文本,也不能准确地运用语言来表达自己的思想,核心素养的培养也就成了空中楼阁。逻辑思维从方法的角度分,主要有分析与综合、比较与分类、抽象与概括和归纳与演绎四种;从类型的角度分,主要有理论逻辑、认知逻辑与生活逻辑三种。三者之间相互联系、相辅相成、缺一不可。其中,生活逻辑具有基础性的作用,是教学和备考中必须充分重视的逻辑类型。

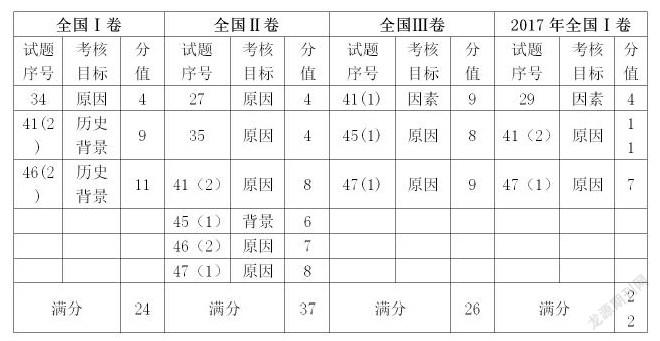

在每年的高考各学科考试说明中,关于历史学科的考核目标和要求一直以来都是分成四大类,每类包含三种,加起来共十二种具体能力。从设问的角度看,又可分为原因、目的、内容、变化、特征、性质、异同、评价、意义、启示、史观等类别。其中,原因类试题在高考中占有非常重要的地位。所谓原因类试题,即要求回答历史事件、历史现象为什么会出现和产生的试题。以2017、2018年高考为例,请看下表:

显然,在2018年的全国卷中,单纯的原因类问题就占据了52分中的一半左右(Ⅰ卷20分,Ⅱ卷29分,Ⅲ卷26分,2017年全国Ⅰ卷20分),其重要性不言而喻。可是,每年参加历史高考的学生分数并不高,其中一个重要原因就是对原因类问题回答的不好。

本文从培养学生的生活逻辑入手,以原因类试题为例,谈一谈如何运用生活逻辑思维,巧妙解答历史原因,在试题的训练中逐步培养核心素养。

做任何事情,包括解答试题也一样,都要讲究方法。方法恰当,事半功倍;方法不当,事倍功半。恰当运用生活逻辑,鼓励学生大胆运用生活逻辑,可以帮助学生巧妙地解答高考历史的很多疑难试题,特别是原因类问题,因为原因本就是逻辑的溯源。

所谓生活逻辑,指人们依靠生活中积累的经验,借助于概念、判断、推理等思维形式,能动地反映客观现实的理性认识过程。比如人感觉冷就要穿衣,感觉饿就想吃饭,这都是“天生”本能,也都是生活逻辑的重要组成部分。学生只要学会恰当地运用,就可以巧妙地解决很多高考文综历史的原因类问题。

运用生活逻辑解答历史原因问题,一般包含以下三个步骤:

1.分析。把与原因相关的“主体”细化,划分出各个部分,分别加以考察,但在思考的时候要将各部分融合为一个整体来考虑。

2.分类。根据主体的统一性与差异性,把划分出的各个部分进行分类,属性相同的部分归入一类,属性不同的归入另外的类。

3.回答。主要通过归纳和演绎的方法来完成。

在整个解题过程中,生活逻辑要与历史问题统一,即作为生活经验的逻辑要与历史发展相一致。

第一例:2018年全国卷第41题第2问。

材料二 清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

问题:根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。(9分)

第一步,确定试题类型。“简述……的历史背景”,是原因类试题。

第二步,分析。根据问题,确定材料中的内容都与要追究的原因有关。运用断句的方法,用问题的形式确定与“原因”主体的关系。第一句,地方自治,这和世界潮流有什么关系?第二句,对救亡很重要,这和地方自治有什么关系?第三句,1909年,这个时间点可能包含哪些信息?

第三步,分类。第一类,时间因素:1909年;第二类,地点(国家):中国和世界;第三类,事件:救亡之事。

第四步,回答。根据分类,结合所学历史知识和已有的生活逻辑,通过归纳和演绎组织答案。1909年,清末新政,地方自治是改革的内容之一;西方思想传播,推广地方自治有范本可学;内忧外患,通过地方自治实现救亡。

不難发现,根据分类和生活逻辑给出的答案虽然与阅卷答案表述上有差异,但是逻辑清楚,更加切合中学生记不住具体史实的现状。

本道题的生活逻辑是:实施地方自治的时候,当时发生了什么历史大事?为什么要实施地方自治,必要性在哪里?如何实施地方自治,中国传统缺乏地方自治,是否要向西方学习?只要把这三点基本问题和当时的历史大事相结合,再参考史料,问题就迎刃而解了。

第二例:全国Ⅱ卷第41题第2问。

材料 1765年,大豆引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,在美国干旱地区推广种植。至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国,种植面积超过一亿亩。大豆在南北美州都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌发生了紧密联系。

——摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

问题:根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国广泛种植的原因。(8分)

第一步,确定试题类型。第二小问是“说明……原因”。问的是原因,即此问为原因类试题。

第二步,分析。根据问题,确定材料中的哪几句话与要探究的原因有关。运用断句的方法,用问题的形式确定与“原因”主体的关系。第一句,1765年,大豆被引入北美,为什么会被引入?是从哪里引入的?第二句,大豆在美国干旱地区推广种植,能在干旱地区推广种植,体现了大豆的什么优势?第三句,大豆成为重要的原料,为什么大豆会成为重要原料?

第三步,分类。第一类,时间因素:18世纪、19世纪60年代、19世纪末、1931年、1954年;第二类,内因:大豆自身的优势;第三类,事件:大豆得以被广泛运用的因素。

第四步,回答。根据分类,结合所学历史知识和生活逻辑,通过归纳和演绎组织答案。18世纪,世界各地的联系加强;大豆自身强大的生存能力,适宜种植;两次工业革命(或概括为科学技术的发展),扩展了大豆的用途。

本道题的生活逻辑是:大豆之所以在美国广泛种植,首先是美国要有大豆,其次是大豆自身条件决定了能够被广泛种植,第三是大豆有被广泛种植的需求。

上面二例并非特例,几乎所有的原因问题都可以通过此方法获得接近正确答案的解答,再辅以规范化答题训练,可以有效提升原因类试题的正答率。在运用过程中,需要注意以下几个问题:

第一,高考重點考察核心价值观、必备知识、关键能力和学科素养,对思维方法的考察是全面的、综合的,不能仅仅依靠生活逻辑去解题,而是恰当运用,帮助解题。

第二,在运用生活逻辑的操作层面,需要注意:在分析中,不要简单以句号来划分,需要因题而异;在分类中,需要小心将与问题无关的事项剔除;在回答中,需要将生活逻辑融会贯通,留意归纳和演绎的区别。

第三,不能止步于生活逻辑,要对学生运用生活逻辑适当提升。生活逻辑是认知逻辑的基础,认知逻辑帮助学生更好地理解生活;生活逻辑是理论逻辑的归宿和构建的源泉,理论逻辑是生活逻辑的系统化和理论化。

第四,运用生活逻辑最终是为了实现历史学科核心素养的总目标。鼓励学生大胆运用生活逻辑解决历史问题,一方面让他们已经具备的符合核心素养要求的价值观念、品格、能力成长壮大,另一方面让他们暴露出来的问题得以在一个真实的情境中得以矫正,从而形成适应个人终生发展和社会发展需要的正确的价值观、品格和能力。

总之,只要遵照方法,小心求证,再多加练习,历史高考中的原因类问题就会变得相对简单,获得高分将不再是奢望。经过长期的练习,必然能够促进学生认知发展,从有有助于核心素养的培育,逐步形成具有历史学科特征的正确价值观念、必备品格和关键能力,达到立德树人的要求。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版)[S].人民教育出版社,2018:2.

[2]教育部考试中心.高考文科试题分析(2019年版)[M].高等教育出版社,2019:9.

[3]广东省教育考试院.2017年广东省普通高考年报[M]. 广东高等教育出版社,2018:266.