我国学前教育供给主体变迁的历史发展逻辑

2021-12-24李阿芳王小英

李阿芳 王小英

[摘 要] 学前教育供给主体是决定学前教育发展规模与质量的关键要素。我国学前教育供给主体经历了两次大的变迁,可分为从“社会供给为主(1949—1993)”到“市场供给主导(1994—2009)”再到“政府与市场协同供给(2010年至今)”的三个阶段。从历史制度主义的视角分析,主流观念的引领、制度环境的形塑、政府的推动、民意的表达等多重力量的相互作用推动了我国学前教育供给主体的变化。展望未来,我们应树立前瞻意识,解放旧观念,把握发展契机,推动制度革新,观照多元需求,强化供给效能,以促进我国学前教育供给制度改革,实现我国学前教育事业普及、普惠、均衡、优质发展。

[关键词] 学前教育供給;教育供给主体;历史制度主义

自2010年以来,党和国家高度重视学前教育事业的发展。为满足人们日益增长的学前教育多样化需求,协调学前教育供求关系,国家颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》(简称《纲要》)以及《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(简称“国十条”)等一系列重大政策来突出强调学前教育的社会公益属性,回应长期被人们所诟病的“入园贵入园难”问题,通过扩充公办园的学位供给,加大对高收费民办园的治理,加快发展公益、普惠性学前教育供给步伐,满足社会公众对优质、均衡学前教育事业公共服务的需求。毋庸置疑,在此背景下,学前教育事业发展的确取得了令人瞩目的成就。截至2020年,普惠性幼儿园覆盖率已达到80%,在园儿童规模达到历史最高水平,3~5岁儿童入园率水平已经超过美国,并接近OECD国家的平均水平。[1]

但也不可否认,历史遗留的学前教育供给问题依然存在。虽然我国学前儿童在园规模扩大及入园机会增加,但学前教育结构性供给不足矛盾依然突出。[2]依据经济学的供需理论,需求并不必然产生供给,需求和供给的关系取决于有效供给的大小和供给成本的高低。[3]这其中,“谁供给”以及“供给谁”的问题直接决定着有效供给的格局和资源优化配置的绩效。换言之,学前教育供给主体作为供给的行动执行者,不仅是决定我国学前教育发展规模、质量的关键要素,也是影响学前教育事业能否获得可持续发展的物质保障,最能体现学前教育发展的基本价值取向,继而直接影响学前教育公平、普及、普惠的发展。

鉴于此,本文援引历史制度主义的理论,将新中国成立以来我国学前教育供给主体的演进历程放在多重变量的变革与发展中审视,透过历史对现实的观照,揭示学前教育供给主体变化的发展逻辑,以期为新时期学前教育供给制度的建设提供有益参考。

一、学前教育供给及主体

供给是经济学衍生的概念,依据微观经济学理论,供给是“生产者在一定时期内对某种商品(或劳务)在各种可能的价格水平下愿意而且能够提供出售的数量”。[4]教育供给与教育需求对应存在,是满足教育需求的保障。即在一定时空条件下,为了满足国家、社会和个人发展的需求,政府、社会和学校等主体在为教育的发展提供理念、制度、人、财、物等保障的同时,以学校为核心的各级各类教育机构愿意并能够提供的教育机会、过程和结果。[5]基于此,学前教育供给是在坚守学前教育准公共服务性质的基础上,为满足人民、社会和国家对学前教育的需求,各供给主体在提供制度、经费、资源等保障的同时提供的教育机会和服务。学前教育的总供给是指各个供给主体供给的叠加。[6]

学前教育供给主体隶属于社会公共服务供给的行动者范畴,是学前教育供给中提供不同类型产品和服务的所有主体的统称。参照历史实践及学界公认的探讨结论,学前教育供给主体主要有三个,即政府、市场、社会,这也是基于公共服务供给行动的基本特征所决定的。首先,政府作为学前教育的主要供给主体,其供给对象主要为公办园,在我国可分为教办园与政府机关办园两种,其中以教办园为主,资产归属国有资产,各类经费也由国家财政性经费拨付。而政府机关办园因政府部门职能分工不同,其服务对象较狭窄,在总体园所中占比较小。政府供给学前教育主要基于两个层面的目的,一是学前教育因具有消费非竞争性和受益非排他性的特征,通常被学界认为具有“准公共产品”属性和公益性,同时,学前教育紧系国计民生,具有补偿社会公平、维持社会稳定等价值。政府直接供给学前教育可以保证学前教育供需效率的最大化和其正向外部性的发挥。[7]二是出于实现和保障公共利益的需要。接受公平而有质量的学前教育既是幼儿发展的基本权利,也是社会的共同需求。为实现教育服务的均等化、普惠性,作为公共利益代表的政府担此重任责无旁贷。同时,政府肩负监管市场和其他主体学前教育服务质量的重要职责,必须提供相应的资金支持和制度支持以保障所有的学前教育都能够建立在公共利益之上,否则无法保障学前教育的“公益性”在供给过程中不会受损。[8]其次,市场作为供给主体之一,其主要供给形式是民办园,经费来源主要是市场化、民营化制度下的个人和家庭。不可否认,在公共财政不足、多元化和个性化诉求凸显的当下,市场作为供给主体在满足学前教育多元化需求方面发挥了较大的弥补作用。社会也是不可替代的学前教育供给主体,其主要供给形式是城市企事业单位办园与农村集体办园,虽然这部分幼儿园通常也被视为公办性质的幼儿园,但其供给主体并不是政府,运营经费属于非国家财政性经费,由地方政府或者举办者以免除租金或者补贴的方式提供支持,不享有稳定的财政投入。办学投入中凡包括任何单位或个人的、有着经济利益回报契约关系的资金或资产的幼儿园,都不能认定为“公办幼儿园”。[9]所以其本质与教办园、政府机关办园不同,这也正是学界将之称为“公办性质的幼儿园”,而不直接等同于“公办园”的原因。

需要说明的是,政府、市场、社会作为学前教育供给的三大主体,并非单一或唯一存在,而是并行存在的。学前教育供给主体的变迁也是政府、市场、社会三者相互博弈的过程,体现为不同历史阶段各供给主体在不同供给方式上承担不同方面和不同程度的权责,继而凸显某一供给主体占据主体地位。虽然三者具有各自不同的供给形式和行动能量,但是也有彼此相通的行动目标。倘若这三类公共服务主体能够协同服务,也会创造出各具特色的学前教育供给模式和服务体系。

二、我国学前教育供给主体变迁的历史考察

新中国成立以来,在我国社会政治、经济发展的宏观背景下,学前教育供给主体经历了两次大的更替与转换,以时间跨度为经,学前教育供给主体为纬,参照历史制度主义“关键节点”,可将我国学前教育供给主体的演变历程分为三个阶段。

(一)社会供给为主:增进就业理念下的学前教育供给阶段(1949—1993)

新中国成立之初,国家百废待兴,亟须在大规模的生产建设中巩固政权,发展经济,规整社会秩序。在“赶超战略”和快速实现工业化的发展目标下,广大妇女须走出家门,投身生产建设之中。为解决妇女就业的后顾之忧,学前教育事业優先满足国家整体需求,被党和政府定位为社会福利性事业。教养幼儿和解放妇女劳动力也就成为当时学前教育的两大任务。教育部1952年颁布的《幼儿园暂行条例》规定,每个地方都应“设立寄宿幼儿园,为婴儿提供照顾、食物和住宿,以便他们的父母能够工作”;农村地区应“建立季节性幼儿园,使妇女能够在农业、游牧业、渔业等广泛分布的地区从事生产劳动”。[10]

1950年,政务院发布《关于处理接受美国津贴的文化教育救济机关及宗教团体的方针的决定》等文件,提出政府或私人团体应根据情况,对外资及宗教团体供给的学前教育予以接办和改办。[11]自此,政府成为学前教育资源的基本配置者,一方面收回和接管儿童教育、社会福利事业的主权,另一方面结合“单位制”和“街居制”的人口管理体制,授权“单位”和“集体”承担学前教育的供给责任。对于城市学前教育,国家通过‘企业办社会’的方式进行供给,农村则依托集体经济组织提供。如1956年颁布的《关于托儿所幼儿园几个问题联合通知》明确规定,“应当根据需要和可能的条件积极发展托儿所和幼儿园,在城市中由厂矿、企业、机关、团体、群众举办,在农村中提倡由农业生产合作社举办”。

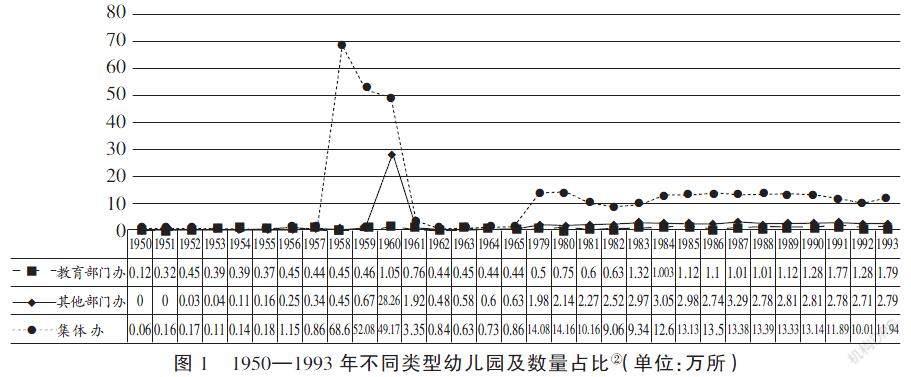

20世纪80年代初期,尽管国家开始鼓励社会力量参与学前教育事业,如1987年的全国幼儿教育工作会议、1989年的《幼儿园管理条例》以及1992年的《九十年代中国儿童发展规划纲要》都提出,要动员社会力量,多渠道、多形式地发展幼儿教育。但这一时期的“社会力量”仍是单位和集体,尚未明确提到私人。这一阶段的学前教育供给仍以社会供给为主。其主要供给形式体现为“教育部门办”“其他部门办”“集体办”三类①,教育部门开办的教办园为示范代表,但占比数量不大,其经费主要来源于教育事业经费。而机关、企事业单位、街道等开办的集体办园占据主要比例,主要利用单位福利基金作为开办经费,承担了学前教育的主要供给任务。图1统计数据显示,1950—1993年间,我国学前教育供给总量不断增加。虽历经大跃进时期的激进发展,供给规模在1958—1960年达到顶峰,但在中央八字方针的引领整顿之后,供给趋势持平稳态势。其中,集体办园数在供给主体中始终占比最高。1956年社会主义改造完成,我国集体办园11534所,占比已超过50%,而教育部门办园比例则由1955年的52%下跌到24%,且到1965年以后,教育部门占比一直低于10%。在1956—1993年间,集体办园数量占比一直位于38%~99%之间。尤其在1978—1993年的十五年间,集体供给占比始终超过70%,单位供给保持在20%左右,教育部门供给始终在10%以下。[12]

由于这一时期国家实行计划经济体制,该阶段学前教育供给带有浓厚的计划色彩,即政府发挥了全能型功能,统筹学前教育供给格局。学前教育供给价值理念即为国家生产建设服务,供给效率导向明显,而社会各基层单位组织作为政府的延伸机构,则发挥了重要的作用,在经济发展有限、总体资源匮乏的状况下较好地满足了照料幼儿的需要。但这一阶段的学前教育供给也存在诸多问题,如学前教育服务总体短缺、供给对象城乡不公、供给效率低下、资源浪费等。

(二)市场供给主导:经济建设理念下的学前教育供给阶段(1994—2009)

20世纪90年代初,经济建设成为国家工作重心,社会主义市场经济体制逐渐得以确立。以党的十四大报告为起点,国家开始积极推进学前教育市场化,明确提出“鼓励多渠道、多形式社会集资办学和民间办学,改变国家包办教育的做法”。同时,1993年,国家启动国企改革,在政企分开、政社分开以及事社分离的管理体制改革下,“单位制”逐渐解体,原本作为社会福利的学前教育事业被迫与企事业单位剥离,进入“社会化”阶段。

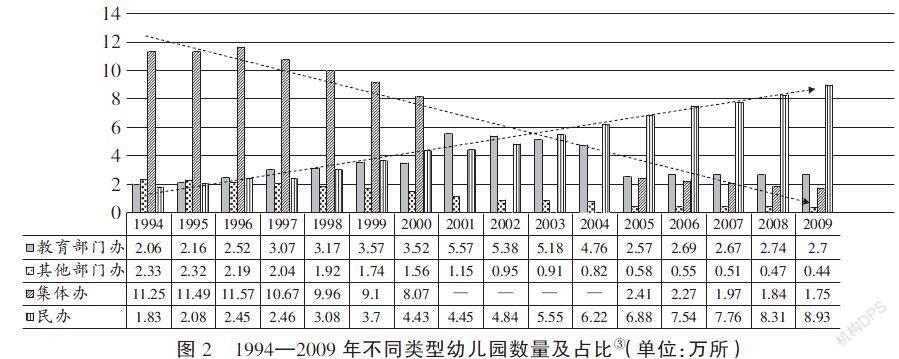

1995年《关于企业办幼儿园的若干意见》提出“积极稳妥地推进幼儿教育逐步走向社会化”,标志着学前教育市场化正式起步。1997年《全国幼儿教育事业“九五”发展目标实施意见》进一步明确了学前教育市场化的改革方向,提出“探索适应社会主义市场经济的办园模式和内部管理机制,逐步推进幼儿教育社会化”。2003年颁布的《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》中,教育部再次重申“以公办幼儿园为骨干和示范,以社会力量兴办幼儿园为主体”作为学前教育未来发展的格局。“以社会力量兴办幼儿园为主体”是对市场供给为主体的肯定和认可。学前教育供给的市场化扩张,成为这一时期学前教育发展的价值选择,单位供给的集体办园逐渐边缘化。据统计数据显示,1994年,全国幼儿园数量17.47万所,其中集体办园占比64%,到2000年,集体办园占比下跌到40%,到2009年,集体办园跌至谷底,只占全国幼儿园总数的19%。(详见图2)

在市场走向主导供给的发展模式下,民办园力量迅速崛起,如图2所示,1994—2009年间,依附于单位制的集体办园呈现持续走低态势,而市场供给的民办园反而一路高歌,成为学前教育服务供给主体。1994年,全国民办园数量是1.83万所,仅占幼儿园总数的10.5%;到2003年,全国民办园数量已达5.55万所,首次超过公办园数量,占比提高到48%,几乎占据全国幼儿园的半壁江山。到了2009年,民办园数量已达8.93万所,占全国幼儿园总量的64.6%。由此,以民办园为主、公办园为辅的学前教育供给格局逐渐形成。

这一阶段,学前教育供给的市场化在一定程度上满足了家长多样化的需求,拓宽了供给经费的来源渠道,缓解了政府供给总量不足的问题。但同时也因过度的“市场化”以及有效监管的缺失,带来了学前教育供需矛盾,使得入园难、入园贵的问题凸显。最关键的是政府放弃了对学前教育的投入,教育成本从政府和家庭分担变成了全部由家庭承担,严重损害了学前教育的公益性和普惠性。[13]

(三)政府和市场协同供给:公益普惠理念下学前教育供给阶段(2010年至今)

2010年以来,随着社会主义市场经济体制改革的逐步深化,学前教育市场化的弊端逐渐凸现,“入园难入园贵”成为困扰许多中国家庭的民生问题。为有效解决这一难题,国务院颁布了一系列指导性政策,突出强调学前教育公益和普惠的发展目标,确立“政府主导、社会参与、公民办并举”的学前教育发展思路,我国学前教育供给格局也随之发生了前所未有的变化。

首先,追求公益普惠成为建设学前教育公共服务体系的主基调。2010年11月国务院颁布《关于当前发展学前教育的若干意见》(以下简称“国十条”)明确提出“发展学前教育,必须坚持公益性和普惠性”、“坚持政府主导”这一表述,既重申了学前教育事业的公益性和普惠性,又意味着政府在学前教育公共服务建设中的主导责任和核心作用。其一,公办幼儿园是普惠性学前教育公共服务体系的支柱。[14]政府作为公办幼儿园的主要供给方,理应发挥公办园“覆盖”“主导”“兜底”等作用。其二,实现普及、普惠的目标,仅靠政府财政投入不现实,应允许多元主体协同供给,政府须担起规范引导、监管约束以及财政扶持其他主体的职责,健全和完善良性的市场供给秩序。

其次,政府、市场并驾齐驱成为学前教育主要供给主体。“国十条”中明确提出,“必须坚持政府主导,社会参与,公办民办并举”,“多种形式扩大学前教育资源”。为此,“扩公扶民”成为各地方政府积极响应政策的重要举措,具体体现为通过扩建、改建以及新建小区配套园等大力发展公办园,通过政府购买服务、减免租金、以奖代补、派驻公办教师等方式扶持普惠性民办园。部分发达地区如上海、江苏、浙江、广东等已构建了较为完善的促进普惠性民办幼儿园发展的政策体制机制。[15]政府和市场在民办学前教育发展中的作用为“政府大力支持、市场有限度主导”,呈现出“强市场、次强政府”的格局。[16]

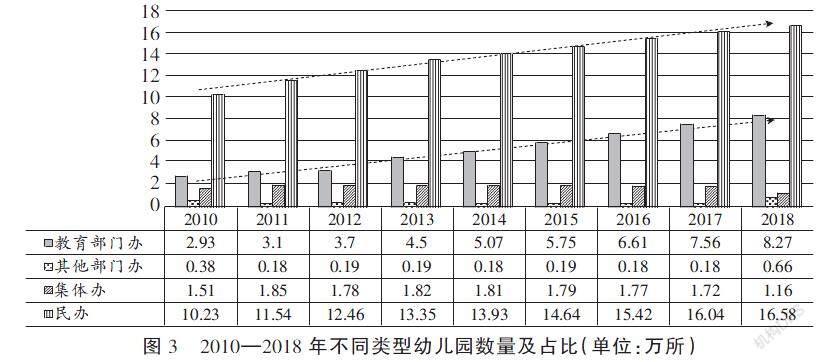

概言之,此阶段为实现公益普惠的学前教育发展目标,学前教育供给的主导责任开始向政府回归,政府和市场协同共舞的供给格局也已形成,突破了政府直接生产或简单的市场化、社会化生产的局限,有效平衡了学前教育供给中公众利益最大化与高效率优化供给两大目标。[17]这一阶段学前教育普及速度不断跃升,从2010年到2020年,幼儿园总数从15.05万所增长到29.10万所,年均增长6.82%。其中民办幼儿园和教办园占据主体。以2010—2018年的数据为例(详见图3),教办园与民办园呈现平分秋色、平稳增长,且有继续增长的趋势。集体办园和其他部门办园的数量则波动不大。教办园数量不断攀升,从2010年的2.93万所增加到2018年的8.27万所,年均增长14.02%,所占幼儿园总数的比例也从19%增加到31%,增长了十多个百分点。民办园占比稍有下降,从2010年的68%下降到 2018年的62%,但仍是主体,总体数量从10.23万所增加到16.58万所,年均增长率6.22%。据统计,普惠性幼儿园在2016年覆盖率为67.26%,到2020年,覆盖率已达84.74%。这一阶段,基本建成了广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。尽管如此,为实现公益普惠的目标,推动学前教育均衡发展,持续增加普惠性资源供给仍是未来努力的方向。

三、理论阐释:学前教育供给主体变迁的历史逻辑

回顾新中国成立以来我国学前教育供给主体的演进历程,我国学前教育供给主体主要经历两次重大更替,一是从“以社会为主要供给主体”变为“以市场为主要供给主体”,其关键节点是1992年中国社会主义市场经济体制的确立。二是从“以市场为主要供给主体”变为“以政府与市场为主要供给主体”,其关键节点是2010年《规划纲要》和“国十条”的出台和颁布。伴随供给主体的更新交替,学前教育公共服务体系整体格局也随之改变,在相当长的时间里影响着学前教育事业的定位、属性与走向。为此,非常有必要探究学前教育供给主体是如何变迁的。正如历史制度主义者宣称的,追溯历史事件过程,不是为了说明既成案例,而是为了更好地理解历史选择的背后动因,更好地理解这个世界。[18]一项制度的历史,除了受路径依赖效应影响呈现出稳定均衡的特征,还表现出由关键节点形塑的突变间断的属性。对于后者,历史制度主义者提出“历史否决点”和“关键节点”的概念,主张制度变迁主要取决于“关键节点”的变革要素与“历史否决点”的阻碍因素互动作用的结果。[19]依据这一理论分析,我国学前教育供给主体的变迁主要是主流观念的引领、制度环境的形塑、政府的推动、民意的表达等多种变量组合互构的结果。

(一)主流观念的引领

观念是历史制度主义的一个重要变量,影响着制度选择的方向、模式和结果。[20]“关键节点”的进步观念,往往是撬动“历史否决点”,引领制度革新的重要风向标。学前教育供给主体的迭代更替与社会新观念的催生密切关联。

从“以社会为主要供给主体”到“以市场为主要供给主体”的变革,与当时宣传的“市场经济”的新观念密不可分。1979年,国家领导人邓小平指出:“只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济,这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主,也结合市场经济,但这是社会主义的市场经济。”[21]这番言论突破了“市场经济是资本主义特有的经济形式”的传统观念认识。随后,1992年邓小平的南方谈话,明确表达了计划和市场都是经济手段,社会主义也可以建设市场经济,这一论断从根本上解除了以往社会主义制度与商品经济不相容的思想束缚。继而党的十四大确立社会主义市场经济体制為经济体制改革目标,市场成为资源配置的基础方式。这些观念上的引领对于计划经济走向市场经济具有积极意义,具体到学前教育,体现为我国开始大力推进学前教育市场化。“逐步推进幼儿教育社会化”以及“以社会力量兴办幼儿园为主体”的改革目标逐渐深入人心。

2010年前后,国家领导人对市场、政府的角色以及两者关系的重新确认是催生第二次学前教育供给主体转变的重要观念。党的十八届三中全会提出,“市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”,将从十四届三中全会一直延续到十八大报告中的“市场对资源配置的基础性作用”改为“决定性作用”。针对“两种作用”,习近平指出:“要讲辩证法、两点论,‘看不见的手’和‘看得见的手’都要用好,努力形成市场作用和政府作用有机统一、相互补充、相互协调、相互促进的格局。”[22]在此观念下,政府和市场不是此消彼长、相互替代、二元对立的关系,而是相互促进、互补共生的辩证关系,于是“更好政府”和“更好市场”理念回归,二者进入双向强化的关系构建阶段。自此,我国现阶段的学前教育供给进入了政府和市场协同供给发展期。

(二)制度环境的形塑

历史制度主义认为,制度是影响政治行为的关键变量。进入20世纪90年代,在“市场经济”新观念的引领下,国家经济体制改革第一次修订了关于社会主义经济制度的说法,从提出“市场只是手段,社会主义也可以建设市场经济”,过渡到“市场是资源配置的最佳方式,社会主义市场经济可以最大限度地释放社会主义制度的优越性”,最后国家提出全面建立社会主义市场经济制度,以之取代原来的社会主义计划经济制度。伴随这一经济体制改革,特别是国有企业改革的深入,在减轻国家负担、增加家庭和个人责任思想的指导下,[23]市场化、社会化、商品化成为学前教育供给改革的方向。在学前教育供给责任地方化模式下,作为“理性人”的地方政府为实现自身利益最大化,开始有计划地从学前教育供给中退出。这一制度改革最直接的结果是,政府供给占比急剧下降,市场力量则大幅进军学前教育,民办园成了名副其实的供给主力。

市场供给为主的学前教育公共服务虽然推动了学前教育规模的扩大,同时也使学前教育的公益性受到挑战。市场的竞争性、逐利性致使学前教育机会不公平、优质资源配置不均衡、服务供给有待提质增效等民生问题凸显。为克服这些问题,2010年国务院颁布的《关于当前发展学前教育的若干意见》明确提出,“多种形式扩大学前教育资源,提供广覆盖、保基本的学前教育公共服务,鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园,努力构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系”。这一制度体现了学前教育公共服务普惠共享的价值追求,决定了学前教育公共服务的主要责任应由政府承担。除财政直接投入公办园外,政府还通过“财政扶持+政府限价”的模式引导民办普惠性幼儿园的发展。代表公平的政府供给和强调效率的市场供给相结合,逐步形成公办与民办并举的学前教育公共服务格局。

(三)政府的推动

强调外部环境重要的同时,历史制度主义者并没有忽略行动者的作用。[24]政治行动者对制度建构的作用非常重要,制度变迁动力来自行动者的有限理性、偏好需求和未来预期的变化。[25]

在计划经济转变为市场经济体制时,作为政治行动者的政府为此采取的重要行动之一就是对所有不涉及国家经济命脉的国有企业进行改革,使之成为真正的市场主体,为此提出的改革目标之一就是为国有企业减负,使之能够轻装上阵。国有企业举办的附属单位,包括幼儿园、学校、医院在内都成为应当去掉的负担,所以国家在此期间提出了与之相应的幼教发展政策,即“以社会力量办园为主”。由于国家改掉了国有企业办幼儿园的责任,同时又以“简政”为由去掉了事业单位办园的责任,所谓“社会力量”就被广大政府官员自然而然地理解为了“民间资本”。这期间政府不仅允许和鼓励公民个人办园,而且极力推行“公办园尤其是公办性质幼儿园改制”,市场由此取代“真正的社会力量”成为主要供给主体。

2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》突出强调普及学前教育、明确政府职责、重点发展农村学前教育的发展任务。“国十条”又再次重申了学前教育的公益性和普惠性以及政府的责任。为此,在第二次供给主体转变中,政治行动者所采取的主要行动就是转变政府职能,建设服务型政府。具体表现为,一方面通过适度的宏观调控优化政府生产、管理、监管的职能;另一方面规范市场体系,完善市场机制,调动一切积极因素激活市场主体的活力,统筹发挥政府和市场的两种优势。自此,政府在公共服务领域的责任开始回归,市场在学前教育领域的作用有所弱化。越来越多普惠型幼儿园的出现彰显着新型的政府与市场关系。[26]建构政府和市场双向强化的关系有效弥补了经济建设型政府对市场监控不足的缺陷,也激发了政府和市场并驾齐驱,协同供给学前教育公共服务的张力。

(四)民意的表达

利益表达是行动者最直接的行为反应,也是推动制度变迁的重要动力。[27]金登也认为,“在一个国家里有大批的民众正沿着某些共同的路线思考,这种国民情绪经常以明显的方式发生变化,而且国民情绪或国家气候的这些变化对政策议程和政策结果具有重要的影响”。[28]在学前教育供给主体变迁过程中,基层民意的呼吁起到了重要的作用。

从“社会供给为主”到“市场供给为主”的过程中,许多企事业单位的托幼机构被撤销,以为单位减负,但在这一制度断裂过程中真正受影响的是大量下岗的国有企业职工,而他们的诉求主要在于经济方面,尚难顾及子女或孙辈受托入园问题,加之本身已下岗,赋闲在家,也使得子女或孙辈不缺人照顾,更兼之我国民办园在发展初期以小规模民办园为主,收费不是很高,这都在很大程度上没有使“以市场为学前教育主要供给主体”成为民众敏感与反对的问题,从而在20世纪90年代到21世纪初的20年间,民办园逐步发展壮大。随着人民生活水平与教育要求的提高以及民间资本的积累,所谓天价幼儿园、贵族幼儿园开始出现,最终使入园难、入园贵等问题由最初的“星星之火”发展到2010年前后的“燎原之势”。这种矛盾积累到“阈值”,为第二次制度断裂与供给主体变迁埋下了伏笔。

从“市场供给主导”到“政府和市场协同供给”的转变,体现出公众对于学前教育公共服务的多样化、多层次需求。随着公众对学前教育观念的改变以及人们生活水平的提高,公众对学前教育公共服务从“机会公平”向“质量公平”的需求日趋增强,并呈现从普及化、均等化向多样化发展的态势。[29]在《规划纲要》两次征求意见时,学前教育最受关注,收到的建议也最多,这表明学前教育供需矛盾已成为公众迫切需要解决的议程。进入2010年,人民日报、新华社、中国新闻网、光明日报等多家中央级媒体纷纷对入园难、入园贵進行了报道、跟进和转发,“幼儿园报名难:家长排队九天八夜仍难如愿”“入园难,难于考公务员;入园贵,贵过大学收费”“幼儿园成了‘忧儿园’”等话语屡屡出现,媒体报道不仅反映了国民情绪,还使影响迅速扩大,最终形成了大众支持的舆论环境,对政府造成了较强的民意压力。

基层民意的一系列呼吁在很大程度上推动了学前教育供给主体的变革。[30]面对日益强烈、多样化的需求与供给数量不足、质量不高的矛盾,单纯依靠市场供给难以保障公平,一味依靠政府供给又很难满足所有儿童的入园需求。为此,《规划纲要》首次提出“建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制”。不久后,“国十条”正式出台,确立坚持政府主导、社会参与、公办民办并举的学前教育发展思路。

四、结论与启示

(一)树立前瞻意识,解放旧有观念

历史制度主义认为,观念是影响制度选择的一个关键变量,在制度变迁中发挥着重要作用。任何一项制度的变迁,都离不开观念的引领。学前教育供给制度同样概莫能外,其供给主体的变迁既是一个复杂而艰难的过程,也是观念不断破立、接纳、适应的过程。这其中对学前教育的属性、任务、价值、重要性等的认识都对学前教育供给主体的变迁具有一定的影响。如历史实践中,一些地方政府假借市场化之名卸责推诿(尤其是财政责任和监管责任),放弃了本应承担的公共职责,把学前教育当作“包袱”盲目扔向市场,使学前教育的公共性流失的同时,也错误地强化了学前教育的私人属性,不仅导致入园难、入园贵问题的产生,还大大加重了家庭负担。在政府多次重申学前教育公益性和普惠性之后,学前教育供给才获得跨越式发展。这些历史经验告诉我们,面对革新,我们不仅要解放思想,破除旧有观念,还要树立前瞻意识,秉持科学的观念,把发展观和改革观相结合。只有持有正确的观念,未雨绸缪,才能满足人民对“幼有所育”的美好期盼。

(二)把握关键契机,推动制度革新

学前教育供给主体的变迁过程经历两个重要的关键节点,完成了两次重大更替。面对学前教育供给主体的进一步变迁,需要政府充分把握制度变迁的关键节点,打破路径依赖,实现制度革新。

第一,密切关注经濟体制的变革动向。国家经济体制的变革是引发学前教育供给主体变迁的主要诱因。相比其他影响要素而言,经济体制的变化对于学前教育供给主体的变革具有牵一发而动全身的影响。而市场和政府又是经济体制中两个关键的主体因素,二者之间的作用和力量的发挥又深刻影响着学前教育公共服务的存在与发展。从学前教育供给主体变迁的历史经验反观当下,政府和市场两种力量的双向强化、互补共生逐渐成为学前教育发展乃至整个教育事业发展普遍所持的理念。

第二,关注政府职能的转变。正如有学者所言:坚持“政府主导”是国际学前教育发展战略的根本原则。[31]政府是决定学前教育供给制度变革方向的核心主体,即使是在市场供给为主体阶段,市场供给也是在基于政府对其供给主体的合法化确认的前提下得以实现。为此,在实现现代化进程中,政府的职能转变也是制度变迁的关键契机。

(三)观照多元需求,提升供给效能

学前教育的有效供给是学前教育公共服务体系建设的切入点。学前教育的有效供给应该与客观的现实需要相契合,需求信息尤其重要,因而契合学前教育发展的多元化客观需求,是学前教育有效供给的出发点和落脚点。

第一,应构建学前教育需求表达机制,拓宽利益表达渠道,充分听取和吸纳公众对学前教育供给的意见建议,确保学前教育重大供给决策的科学性。

第二,坚持公开、透明、参与、互动的理念,建立健全公众参与协商民主的工作机制,以扩大公众在学前教育服务决策中的参与度,使决策具有公意代表性,而非为利益集团或少数人谋求利益。正如,“只有通过公众参与,让公民的需求得到充分的表达,政府提供公共服务的逻辑起点才能回归正常”。[32]

第三,激发供给主体活力,强化整体供给效能。供给主体的变迁是在一定的历史条件下,多个供给主体之间的博弈达到均衡或断裂的状态。现实情境中,政府、市场、社会力量等各供给主体所拥有的地位和力量是不相等的,由此造成的权力非对称性与冲突影响着制度变革。着眼未来,需明确各供给主体的责任边界和权力清单,正确处理“需求侧”和“供给侧”的双侧关系,尤其要深入分析供需矛盾的“阈值效应”,实现多元主体互动、互通的发展路向,提升整体供给效能,以推动我国学前教育普及、普惠、均衡、优质地发展。

注释:

①依据《中国教育年鉴》,1949—1987年幼儿园分为“教育部门办”“其他部门办”“民办”三类,1988—1993年改成“教育部门办”“其他部门办”“集体办”三类。参考《中国教育年鉴(1949—1981)》1031页的统计表和115页的文字表述可知,“民办”和“集体办”在这一时期指代相同。《百年中国幼教(1903—2000)》24至25页统计表中,“集体办(民办)”标注也可作为佐证。

②本文图标中所有数据均根据《中国教育年鉴》、《中国教育统计年鉴》、全国教育事业发展统计公报的历年数据统计得出。统计项目“幼儿园园所(万所)”仅保留小数点后两位有效数字。其中,1973—1978年的年鉴数据把“其他部门办”与“集体办”合在了一起,故在此省略。

③根据《中国教育年鉴》,从1994年开始,国家教育统计数据将“民办园”变成与“教育部门办”“其他部门办”“集体办”并列的第四类幼儿园。这时的“民办”即当前大家理解的“民办”的意思,与之前“民办”等同于“集体办”的意义不同。2001—2004年集体办园和教育部门办园合并在一起,故此表中2001—2004年的“教育部门办园”包含“集体办园”数据,而“集体办园”用空格表示无此项数据。

参考文献:

[1][2]宋映泉.我国学前教育事业发展主要矛盾与公共财政投入改革方向[J].教育经济评论,2019,4(3):19-48.

[3]鲁宾费尔德.微观经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2009:46.

[4]高鸿业.西方经济学:上册[M].北京:中国经济出版社,1996:27.

[5]张旸.新时代高等教育供给的实践逻辑[J].内蒙古社会科学,2018(03):156-160.

[6][7]呂武,张博.不同需求与差异供给:发展学前教育的基本逻辑[J].学前教育研究,2013(01):66-67.

[8]江夏.“准公共产品”抑或“公共服务”——不同视域中的学前教育属性及其供给差异[J].教育理论与实践,2017(11):19.

[9]赵南.公办幼儿园的重新界定与区域发展策略[J].湖南师范大学教育科学学报,2014(04):108-114.

[10]庞丽娟.“全面二孩”时代学前教育如何补短板[N].光明日报,2016-04-05(015).

[11]何东昌.中华人民共和国重要教育文献(1949—1975)[M]海口:海南出版社,1998:72.

[12]冯晓霞.中国教育改革大系:学前教育卷[M].武汉:湖北教育出版社,2016:55.

[13]虞永平,刘颖.学前教育体制机制的主要问题与改革思路[J].学前教育研究,2017(12):3-11.

[14]刘焱,郑孝玲.关于普惠性学前教育公共服务属性定位的探讨[J].教育研究,2020,41(1):4-15.

[15]王声平,皮军功,关荆晶.政府发展和管理普惠性民办幼儿园的现状及其改进建议[J].学前教育研究,2018(8):17-27.

[16]李辉.改革开放40年我国民办学前教育的发展历程与展望[J].学前教育研究,2019(02):21-28.

[17]蔡迎旗.我国学前教育供给模式的演变历程与展望:1949—2019[J].华中师范大学学报,2019(05):25-37.

[18]ROTHSTEIN B, STEINMO S. Restructuring the welfare state: political institutions and policy change[M]. New York: Palgrave Macmillan,2002:17.

[19]马雪松.新制度主义政治学的流派演进与发展反思[J].理论探索,2017(03):90-95.

[20]刘圣忠.理念与制度变迁:历史制度主义的理念研究[J].复旦公共行政评论,2010(01):74-85.

[21]邓小平.邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1994:236.

[22]习近平.在十八届中央政治局第十五次集体学习时的讲话[N].人民日报,2012-05-28.

[23]彭希哲,胡湛.当代中国家庭变迁与家庭政策重构[J].中国社会科学,2015(12):113-132.

[24]段宇波.制度变迁的历史与逻辑:历史制度主义的视角[D].太原:山西大学,2016.

[25]吴光芸,万洋.中国农村土地流转政策变迁的制度逻辑:基于历史制度主义的分析[J].青海社会科学,2019(01):86-94.

[26]生兆欣.政府·市场·社会:学前教育治理的历史变迁及当代审视[J].南京师大学报(社会科学版),2021(04):40-51.

[27]李利文.城市基层社会管理体制变迁中的公共服务供给碎片化:基于历史制度主义的分析范式[J].行政论坛,2019(04):108-115.

[28]金登.议程、备选方案与公共政策[M].丁煌,等译.北京:中国人民大学出版社,2017:138.

[29]庞丽娟.学前教育公共服务分类与“一主多元”供给机制设计[J].中国教育学刊,2014(07):1-6.

[30]吕武.改革开放以来我国学前教育政策嬗变的动力变迁及其优化路径:基于多源流理论的考察[J].现代教育管理,2018(02):45-50.

[31]庞丽娟,夏婧.国际学前教育发展战略:普及、公平与高质量[J].教育学报,2013(06):52.

[32]陈国权,张岚.从政府供给到公共需求:公共服务的导向问题研究[J].人民论坛,2010(02):32-33.

The Development Logic of the Supply Subjects of Preschool Education in China Based on the Perspective of Historical Institutionalism

A’fang Li,1,2 Xiaoying Wang1

(1Faculty of Education, Northeast Normal University, Changchun 130024 China; 2Faculty of Education, Henan Normal University, Xinxiang 453007 China)

Abstract: With the help of the analytical framework of historical institutionalism, the history of the change of the supply subjects of preschool education in China is examined, which provides a new perspective for explaining the development logic of the change of the supply subjects of preschool education. It’s found that, in the historical time sequence, the supply subjects of preschool education have experienced three stages: social supply dominance, market supply dominance, and government and market coordinated supply. The traction of elite ideas, the shape of the institutional environment, the promotion of political actors, and the fermentation of the emotions of common people have jointly promoted the evolution of supply subjects of preschool education. To promote the reform of preschool education supply system under the new historical conditions, it needs to foster perspective sense, liberate the old ideas, grasp the development opportunity, promote system innovation, consider multiple needs, and strengthen supply efficiency.

Key words: the supply of preschool education, education supply subjects, historical institutionalism