1.5T MR高分辨增强扫描在缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块中的诊断应用

2021-12-23阮聪

阮 聪

(湖北省襄阳市谷城县中医医院医学影像科 湖北 襄阳 441700)

缺血性脑卒中是临床常见神经系统疾病,具有较高复发率,颅内动脉粥样硬化是诱发该疾病的常见原因之一。目前临床中多用CTA、MRA等方式对颅内动脉粥样硬化致血管狭窄程度进行评估,其病因分类也与动脉硬化斑块所致管腔狭窄程度有关。有研究认为异常斑块强化是斑块缺乏稳定性、形成新血管或炎症的标志,斑块炎性反应是颈外动脉斑块相关的中风、和冠脉斑块相关的心梗进展的一项危险因素[1]。现阶段临床多通过高分辨磁共振或头颈部磁共振血管成像以及超声等方式进行该疾病的检查,目的是尽早发现动脉病变,降低脑卒中等疾病发病率。本次研究选取2019年3月—2021年3月我院收治的120例缺血性脑卒中患者进行1.5T MR高分辨增强扫描研究,具体内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院在2019年3月—2021年3月收治的缺血性脑卒中患者共120例作为本次研究的对象,将患者头颅MR平扫与高分辨MR增强扫描间隔4周内、4~12周和12周以上时间作为分组依据,分为早、中、晚期三组,每组30例患者。早、中、晚期组分别有男14例、17例和15例,女16例、13例和15例,年龄分别分布在47~74岁、48~75岁以及47~73岁,平均年龄分别为(64.8±3.5)岁、(65.2±3.8)岁以及(65.5±3.1)岁,三组一般资料显示无统计学意义(P>0.05),可进行对照性研究。

纳入标准:①患者的头部影像学检查结果显示梗死区出现局限性狭窄特点;②MRI头颅平扫检查显示ADC及DWI分别可见低、高信号;③开展颈部血管超声扫描后显示未见明显的血管狭窄情况;④患者及家属对研究知情同意。

排除标准:①合并精神疾病或意识障碍者;②合并凝血功能障碍者;③超声检查颈部动脉有中度及以上狭窄表现者;④脑卒中病因为非动脉粥样硬化者。

1.2 方法

三组患者均使用西门子公司生产的Avanto 1.5T MR系统进行常规平扫和高分辨增强扫描,扫描序列包括三种:①头颅MRI平扫,包括T1WI、T2WI以及FLAIR,还有DWI功能成像。②颅内血管3D T0F MRA成像,明确扫描定位情况;③血管壁,即斑块所处层的HR-MRI平扫、增强扫描,参数设置包括F0V为256×256,图像层厚为2 mm,包括T1WI、T2WI以及PdWI平扫序列,垂直扫描病变血管长轴;静脉注射Gd-DTPA共15 mL进行增强扫描,平行和垂直扫描血管管腔。

1.3 观察指标

对两种扫描方法诊断缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块的有效率以及高分辨增强扫描结果中三组颅内动脉粥样硬化斑块强化情况进行比较。

根据垂体前叶强化程度,进行明显、轻度和无强化分级。

偏心性斑块:管壁最薄弱部分相比最厚部分50%更小;向心性斑块:管壁最薄弱部分至少是最厚部分的50%[2]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0版本的统计学软件处理数据,计数资料表示为率(%),采用χ2检验,P<0.05则差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两种扫描方法对缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块的诊断有效率比较

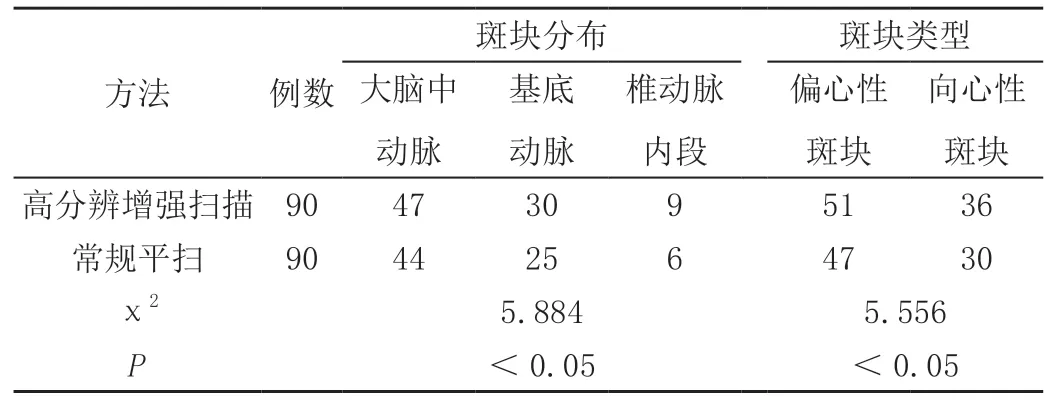

病理检查结果显示:本组90例患者中包括大脑中动脉、基底动脉和椎动脉内段,分别有48例、32例和10例;偏心性斑块和向心性斑块分别有53例和37例。高分辨增强扫描对缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块诊断有效率相较于常规平扫更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两种扫描方法对缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块诊断有效率比较 单位:例

2.2 高分辨增强扫描后三组患者颅内动脉粥样硬化斑块强化程度比较

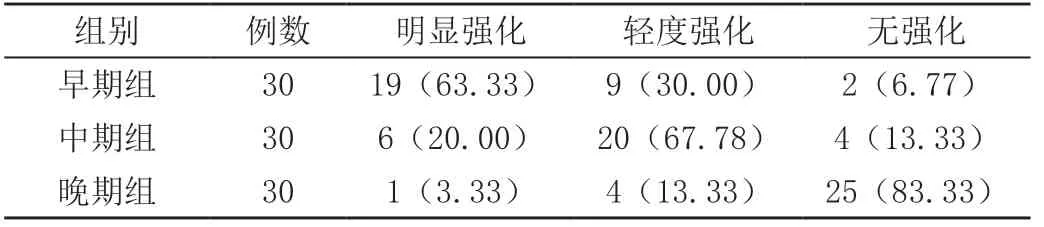

早期组明显强化斑块检出率相比中、晚期组显著更高(χ2=28.017,P=0.000<0.05);中、晚期组明显强化斑块检出率相比差异显著(χ2=4.043,P=0.044<0.05);中期组轻度强化斑块检出率相比晚期组显著更高(χ2=17.778,P=0.000<0.05);早期组轻度强化斑块检出率与晚期组相比差异不显著(χ2=2.455,P=0.117>0.05)。随着时间的增加斑块强化率有下降趋势;晚期组无强化斑块检出率相比早、晚期组显著更高(χ2=47.928,P=0.000<0.05);早、中期组无强化斑块检出率对比差异不显著(χ2=0.741,P=0.389>0.05)。见表2。

表2 三组患者颅内动脉粥样硬化斑块强化程度比较[n(%)]

3 讨论

缺血性脑卒中发病的主要原因是动脉粥样硬化,导致血管狭窄或闭塞,从而使得脑组织缺血缺氧后坏死,脑卒中类型主要包括4种,分别是可逆、短暂、进展与完全性。在四种卒中类型中,短暂性脑卒中的发生与动脉突发性阻塞有关,进展性主要病因是颅内动脉粥样硬化,相比短暂性脑卒中其残疾和死亡风险更高,进行脑血管检查可见不同程度的硬化斑块。有研究显示[3]颅内动脉血管斑块的特征特点与形态表现,和患者病程长短、病情转归情况等多种因素具有一定相关性。颅内动脉发生粥样硬化斑块后会导致病程时间延长,用药后复发率也有所提升。目前血管和磁共振造影等方式可对其血管狭窄程度进行有效评估,但动脉粥样硬化血管病变会影响血管壁,但可能不会造成管腔狭窄。研究显示,处于进展期的卒中颅内血管斑块会诱发血管壁的病理病变,造成血管腔逐渐狭窄,若开展高分辨率MR成像扫描可提升斑块的分辨率,对斑块形态和特征进行准确观察[4]。

高分辨率MR成像利用指脉探测、黑血等技术对患者的心动周期脉搏、舒张末期信号等指标进行调控和检查,进而增强斑块清晰度,对颅内动脉血管斑块性质进行鉴别。本次研究中患者分别进行高分辨率MR检查和平扫检查后显示高分辨增强扫描对缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块的诊断有效率相较于常规平扫显著更高(P<0.05),这说明高分辨MR成像技术对斑块位置的确定准确性更高,还可明确斑块的性质。而斑块性质可直接判断患者病情复发情况,及时发现易损斑块可为患者提供对症救治以降低疾病发作风险。血管超声技术的应用利用高低不同回声识别高危斑块,但是在常规情况下,均质与高回声具有更强的稳定性,因此其检查结果易受到血管病变或机械因素的影响,导致出现较大的检查偏差。高分辨MR检查是最直观的鉴别斑块性质的检查方式,同时还可以确定斑块的硬化程度,有利于分析斑块和病情的关系[5]。高分辨率MR成像系统中多在T1WI上有斑块强化表现,纤维成分在不同序列中均有等、微高信号的表现,同时CE-T1WI中可以发现纤维成分出现强化现象,但不常见到斑块脂质核心强化现象。对斑块强化程度或没有斑块的同血管管壁强化程度进行对比分析,能够有效判定斑块的强化程度与分级结果。本次研究中三组强化斑块检出率数据提示缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块的临床诊断和强化程度判定中进行1.5T MR高分辨率检查技术检查效果良好,其可以对斑块性质与强化程度进行有效辨别。

综上,临床中诊断缺血性脑卒中颅内动脉粥样硬化斑块时开展1.5T MR高分辨增强扫描可以有效鉴别斑块的强化程度,还可提升斑块检出率,对疾病治疗有指导意义,故可推广应用。