初中生学校归属感在心理虐待与校园欺凌旁观者行为间的中介作用

2021-12-22张琳钰李宇彤

王 沛,张琳钰,李宇彤

(承德医学院,河北 承德 067000)

前 言

校园欺凌作为攻击的子类型,是指一名学生长时间并且重复地暴露于一个或多个学生主导的负面行为之下,属于长期性且多发性的事件[1]。校园欺凌具有不同的表现形式,既包括直接行为,如打人和骂人,也包括间接行为,如散布谣言或排斥他人。校园欺凌中,只有20%—30%的学生以欺凌者或受害者的身份参与欺凌事件,70%—80%的学生会扮演其他参与者的角色[2],这些其他角色通常被称为旁观者。除了欺凌者和受害者,任何一个知道欺凌事件正在发生的人在欺凌事件中可以采取三种行为:不介入(置身事外)、消极介入(直接参与欺凌行动或支持欺凌者的行为)以及积极介入(安慰及支持受害者,尝试制止欺凌行为)。本研究对欺凌旁观者介入行为的界定为:学生干预欺凌行为的积极倾向。以往研究表明,当旁观者干预欺凌事件或者保护受欺凌者时,欺凌行为会减少[3-5],因此校园欺凌旁观者行为开始得到了全社会的关注。已有的研究多从个体自身角度探讨校园欺凌旁观者介入行为的原因,但近年来,国内外学者逐渐意识到,个体行为会受到环境及所处群体的限制,亟须从个体的生态环境角度出发剖析校园欺凌旁观者行为背后可能的影响因素。

家庭和学校系统是初中生成长环境中最为重要的两个因素。家庭系统对初中生的成长具有重要的影响,当家长对孩子实施长期恐吓、贬损、干涉、纵容和忽视等一系列不恰当、不合理的抚养行为,即心理虐待[6]时,会引发孩子自身欺凌和攻击等一系列行为问题,也会对个体的学生群体关系和亲社会行为产生负面影响[7]。学校系统是初中生心理生态系统中的主导部分,当学生拥有较高水平的学校归属感时,会具有较高的生活满意度和主观幸福感,出现校园欺凌等负性行为的频率也会显著降低[8]。以往研究表明,频繁遭受心理虐待的个体倾向于将自己视为问题的潜在根源,这种错误的认知图式会贯穿个体的一生,进而会影响学校归属感的获得。但是,学校归属感又能够为遭受心理虐待的个体提供一个安全的环境,以减轻个体在家庭中遭受心理虐待的负面影响。阿尔贝托·瓦利多等学者也指出,可以通过培养个体的学校归属感来预防攻击行为,以有效遏制由家庭原因所引发的负性问题传播到学校,也能够使作为校园欺凌旁观者的个体主动采取积极介入行为[9]。

鉴于初中生的发展受家庭和环境的影响较大,因此本研究运用中介效应依次检验模型,就初中生心理虐待、学校归属感对校园欺凌旁观者行为的影响进行探讨,为学校有效防范校园欺凌工作提供参考依据。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究采用方便取样方法,于2020年10—11月在河北省承德市某中学发放问卷600份,回收有效问卷517份,有效回收率为86.17%。调研对象中,男生260名,女生257名。因初三学生面临中考,因此只调查了初一和初二两个年级,其中初一学生272名,初二学生245名。

(二)研究工具

1.一般人口学特征问卷。包括性别、年级、是否担任班干部以及是否为独生子女等。

2.儿童期心理虐待量表。该量表由潘辰、邓云龙等编制,用来反映心理虐待的状况[6]。此量表分为恐吓、忽视、贬损、干涉、纵容五个维度,共有23道题目,采用Likert 5点计分方法, 从0 (无)—4(总是),代表着受心理虐待的程度由低到高。量表Cronbach’s α 系数为 0.84,各维度的 Cronbach’s α 系数分别为:恐吓 0.77,忽视 0.71,贬损 0.62,干涉 0.54,纵容 0.62。验证性因素分析结果(AGFI=0.96,CFI=0.94,NNFI=0.93,RMSEA=0.038)表明量表结构效度较好。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.91。

3.校园欺凌旁观者的干预量表。该量表由Nickerson 等学者根据旁观者介入模型编制[10],Jenkins 和Nickerson在原量表的基础上进行修订[11]。游志麒等学者在Jenkins 和Nickerson修订的基础上,对其进行中文版修订和跨文化验证,用于测试旁观欺凌时的介入行为[12]。此量表分为注意、解释、责任、能力和干预五个维度,共16道题目,采用Likert 5点计分方法,从1(完全不赞同)到5(完全赞同),分数越高,表明干预校园欺凌的倾向越明显。验证性因素分析表明,在我国文化背景之下,旁观者干预的五因子模型拟合指数较好(χ2=302.93,df=94,RMSEA=0.05,CFI=0.94, TLI=0.93),量表内部一致性系数为0.83,该量表在中国初中生群体中具有较好的信效度。本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.89。

4.学校归属感量表。该量表是由中国学者Cheung和Hui翻译自Goodenow等学者编制的问卷[13],题目涉及归属感和抵制感两个因子,共18道题目。归属感指学生感觉自己是学校的一分子,有13道题目。抵制感测量的是学生在学校中被接受、被接纳的感觉,有5个题目,抵制感是反向题目。若将抵制感的项目反向计分,则与归属感构成一个因子,即主观的学校归属感。本研究就是采用将抵制感反向计分,将所得分数加入归属感总分之中的方法。量表采用Likert 6点计分方法,从1(完全不同意)—6(完全同意),分数越高,表示学校归属感水平越高。翻译后的学校归属感量表有良好的信度,学校归属感、抵制感因子信度系数分别为0.95和0.85。抵制感项目转化为积极项目后,整个量表的信度系数达到0.89。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.95。

(三)统计学分析

运用SPSS25.0及Process宏程序进行数据处理,采用独立样本t检验比较人口变量学特征的差异状况;采用Pearson相关分析和回归分析探讨变量间的关系;采用Process插件进行Bootstrap法的中介效应检验,检验水准α=0.05。

二、心理虐待、校园归属感与校园欺凌旁观者行为的关系分析

(一)不同特征的初中生各量表得分比较

由表1可知,不同年级初中生在学校归属感和校园欺凌旁观者介入行为得分差异上均有统计学意义,且初一高于初二;在是否担任班干部方面,担任班干部职务同学的心理虐待得分显著低于普通学生,学校归属感显著高于普通学生;在是否为独生子女方面,独生子女的心理虐待得分显著低于非独生子女,学校归属感得分显著高于非独生子女。

表1 不同组别初中生各量表得分比较

(二)心理虐待、学校归属感与校园欺凌旁观者介入行为的相关分析

经统计学检验,心理虐待总分与学校归属感呈显著负相关(r=-0.703),与校园欺凌旁观者介入行为总分呈显著负相关(r=-0.582),学校归属感与校园欺凌旁观者介入行为呈显著正相关(r=0.754)(p值均小于0.01)。

(三)学校归属感在心理虐待对校园欺凌旁观者介入行为影响上的中介作用

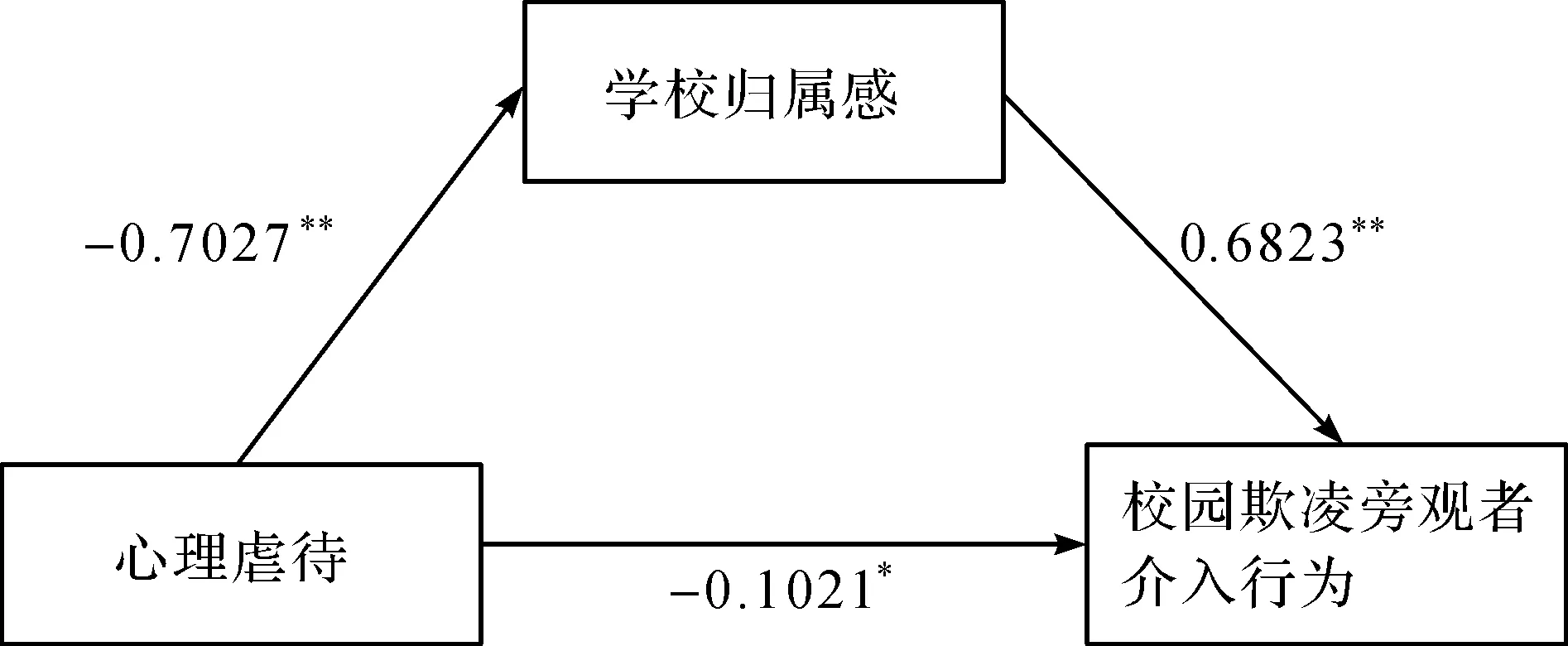

检验学校归属感在心理虐待与校园欺凌旁观者介入行为之间的中介作用(见表2),结果表明,心理虐待能够显著负向预测校园欺凌旁观者行为(β=-0.58,p<0.01),心理虐待能够显著负向预测学校归属感(β=-0.70,p<0.01);当学校归属感和心理虐待同时进入回归分析中时,学校归属感(β=0.68,p<0.01)和心理虐待(β=-0.10,p<0.05)对校园欺凌旁观者介入行为均有显著预测作用,心理虐待对校园欺凌旁观者介入行为的预测作用变小,表明学校归属感在心理虐待对校园欺凌旁观者介入行为影响中起到部分中介作用。

表2 模型中变量关系的回归分析

中介效应检验结果如表3所示, 心理虐待→校园欺凌旁观者行为的直接效应为-0.1021,占总效应的17.56%,并且bootstrap 95% 置信区间为[-0.1816,-0.0226],不包含0,表明直接效应显著;心理虐待→学校归属感→校园欺凌旁观者行为的中介效应为(-0.7027) ×(0.6823)=-0.4794,占总效应的82.44%,并且bootstrap 95% 置信区间为[-0.6115, -0.3293],不包含0,表明间接效应显著;总的中介效应为-0.1021+(-0.4794)=-0.5815,bootstrap 95% 置信区间为[-0.6520,-0.5111],不包含0,学校归属感在心理虐待对校园欺凌旁观者介入行为影响中的部分中介作用显著。

表3 中介效应检验

根据以上结果,提出以学校归属感为中介变量的模型,如图1所示:

图1 学校归属感的中介模型

三、基于校园归属感中介作用结果的讨论

从个体自身角度来看,初一学生的学校归属感得分和校园欺凌旁观者介入行为得分都显著高于初二学生。林青研究发现,学校归属感得分随着年级的增长依次递减,初一学生得分大于初二学生得分[14]。乔琳琳的研究也发现,初一学生的学校归属感水平显著高于初二学生[15]。另外,李孟儒发现,随着年级升高,校园欺凌旁观者的积极介入行为得分逐渐降低[16]。本研究结果与这些结论一致,这种结果可能是由于初一学生刚刚步入一个全新环境,对初中生活充满期待,并且学校也会开展丰富多彩的课外活动帮助新生适应环境,这都能激发学生对学校的积极情感。随着年级升高,学生对于学校的新鲜感渐渐消失,同时课业任务也越来越重,加之他们逐渐进入青春期,容易出现人际关系矛盾,这都使得学生对学校的情感体验渐趋平淡。本研究还发现,心理虐待和学校归属感在是否担任班干部和是否独生子女方面具有显著差异。担任班干部的学生会比普通学生得到老师更多的偏爱,学习也就更加努力,这种心理就会使得他们对学校和班级具有强烈的归属感,因此担任班干部学生的学校归属感水平更高[17]。另外,以往研究表明,在中国多子女家庭中,由于父母的精力有限,难以照顾到所有孩子的心理需求,所以非独生子女心理虐待得分会显著高于独生子女,而学校归属感水平会显著低于独生子女[18],本研究结论与以往研究结论一致。

从家庭和学校角度来看,校园欺凌旁观者介入行为与心理虐待总分及五个维度均呈显著负相关。遭受心理虐待程度越高,校园欺凌旁观者介入倾向就越低。社会学习理论强调榜样的作用,认为个体的行为主要是通过观察学习获得的,父母是孩子的榜样,当父母对待孩子经常采用恐吓、忽视、贬损等态度时,孩子从中观察学习到攻击这一交流方式,在多次强化之后,孩子就会表现出更多的攻击行为,在旁观校园欺凌事件时,选择帮助受害者的概率就会大大降低[19]。另外,本研究发现,校园欺凌旁观者介入行为与学校归属感呈显著正相关,学校归属感水平越高,校园欺凌旁观者介入倾向就越高。学校归属感强的同学,往往会对学校有积极评价,人际关系也较好。当学生与老师和同学相处融洽时,会更愿意及时采取行动制止校园欺凌事件的发生,并且学生在学校也能够得到足够的认可和接纳,校园欺凌等不良行为也会随之减少[20]。本研究还发现,学校归属感与心理虐待总分及五个维度呈显著负相关,即遭受心理虐待程度越高,学校归属感水平就越低,这与胡雯的研究结论[17]一致。

心理虐待既可以直接预测校园欺凌旁观者介入行为,也可以通过学校归属感这一中介变量影响校园欺凌旁观者介入行为。学校归属感是学生对被学校周围的人接受、尊重和支持的主观感受。当学生的学校归属感强时,就会对所属的学校产生情感和行为上的认同感,将自己的荣辱感与学校产生联结,他们在校的各项表现就会很优异,不易产生不良情绪及危险行为,也更乐于参加学校所组织的各项活动[21],在面对校园欺凌这类负性事件时,为了维护对集体的这份归属感,就会想办法采取相应行动及时制止[22]。个体在家庭中遭受的心理虐待经历越多,在之后的学习生活中就会表现出越多的退缩性行为,与学校的联结也较差[23]。这可能是由于个体长期遭受父母的忽视、排斥和恐吓等,与父母建立的是不安全依恋,久而久之这种不安全依恋会内化为自身人际关系的内部工作模式[24-25]。他们会对外界充满不信任感,也会认为自己不属于学校的一分子,不值得被老师和同学喜欢,觉得学校的一切与己无关,处理事情就容易倾向于采取消极应对方式,这就使得个体会漠视校园欺凌受害者。但是,“缓冲模式”指出,当一种关系不良时,另一种良好的关系可以缓冲这种不良关系所带来的消极影响[26]。因此,对于如何减轻心理虐待对个体产生的消极影响,有研究者认为,学校是个体的另外一个家,可以通过提高个体的学校归属感,使个体感到自己与学校相联结时,主动内化学校的目标和价值观念,从而减少出现不良行为的可能[23,27]。以往研究支持了心理虐待和学校归属感是校园欺凌旁观者介入行为的影响因素,而这两种因素之间也存在着密切的联系。心理虐待会影响个体的学校归属感,而学校归属感和对学校的满意度低的旁观者更倾向于采取欺凌强化和局外人行为[16]。

综上所述,本研究认为,家长采用积极的教育方式,及时关注孩子的心理需求,能够激发校园欺凌旁观者的介入倾向。对于学校教育工作者而言,及时关心和重视遭受过心理虐待的学生群体,创造开放、接纳、和谐的氛围,提高他们的学校归属感,不仅能弥补学生童年时期在家庭里遭受心理虐待的缺憾,还能促进师生携手共同抵制校园欺凌事件的发生。同时,本研究也存在一定局限性,因考虑到新冠肺炎疫情的影响,仅于一所学校进行调研,研究结论的推广有待考证;另外,本研究的调查都是基于自我报告,可能存在不诚实的回答或是掩饰性。尽管存在局限性,但是研究结果表明了校园欺凌旁观者介入行为的影响因素,为建立校园欺凌防治长效机制提供了新视角。