侨乡留守与跨境抚养:在华生活的中国新移民子女群体的分异及嬗变

——基于温州侨乡的田野调查

2021-12-22王晓雪

高 哲,王晓雪

(1.福建师范大学 地理科学学院,福建 福州 350007;2.温州市第二实验中学,浙江 温州 325000)

引 言

改革开放以来,已有超过1000万中国新移民移居海外[1],这一持续至今的移民潮衍生出了一个特殊的群体——在华生活的中国新移民子女。国际移民跨境迁移流动,而其子女仍然在迁出国生活的现象并非中国独有,在世界主要的移民输出国(地区),如东欧、拉美、非洲,以及亚洲的菲律宾、印度、巴基斯坦、尼泊尔等地广泛存在。国外学者称这类国际移民子女为“卫星儿童”(Satellite Baby/Kid)[2]。 移民研究虽然起源于国外,但国外移民学者多认为此类儿童依附于国际移民,无独立经济地位,因而忽视其在跨国人口迁移中的地位和作用,并未深入研究这一群体的内部差异[3]。在国内,在华生活的中国新移民子女群体亦长期被忽视,直至21世纪初才真正引起关注。国内学者在研究他们时使用的名称较多,如跨国留守儿童[4]、父母出国留守儿童[5]、“洋”留守儿童[6]、跨国抚养儿童[7]、侨眷型留守儿童[8]等,其中,出生在美国的被称为“小美国人”[9]。侨乡地区相关政府部门及一些学者称这一群体为侨乡留守儿童[10-11]。研读相关文献发现,在华生活的中国新移民子女群体不仅有别于农村留守儿童,其群体内部也存在较大显著差异。陈怡、林胜分别在侨乡地区调查发现,这一群体实则包括两类:一类是出生在中国、因父母出国而留守国内的儿童,一类是出生在外国、被父母送回中国抚养的儿童[12-13]。虽然他们注意到这一群体的内部差异性,但并未就其差异性展开深入研究。

笔者结合2015年以来在温州侨乡地区的调研,认为基于出生地不同,可将出生在中国大陆、因父母出国而留守国内的儿童称为侨乡留守儿童,而将出生在境外(含我国港澳台地区)、被父母送回国内抚养的儿童称为跨境抚养儿童较为恰当。科学界定在华生活的中国新移民子女群体及其内部的分异,不仅有利于深化对这一群体的认识,促进学术对话与交流,也有利于中国涉侨、教育等相关政府部门为在华生活、学习及成长的国际移民子女提供更有针对性的服务。

一、侨乡留守儿童和跨境抚养儿童的概念界定

留守儿童这一概念最早于1994年见诸国内媒体[14],指的是因“出国潮”而产生的留守儿童,并非因“民工潮”而产生的留守儿童。20世纪80年代以来,我国进入快速的工业化和城市化发展阶段,大量农村劳动力向城市转移,部分家庭成员被迫留在农村,形成独特的留守人口群体[15]。在学术研究中,留守儿童是指由于父母双方或一方每年在外务工时间累计超过6个月,而自己被留在农村社区由父母单方、祖辈、他人照顾或无人照顾的农村儿童[16]。2016年2月4日,国务院办公厅下发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》(国发〔2016〕13号),将留守儿童界定为“父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人”,并要求各地各级政府高度重视并切实做好留守儿童工作。虽然该文件未明确将父母出国的留守儿童单列出来,但这一群体应涵盖在农村留守儿童群体之中。

侨乡留守儿童因父母双方或一方出国而留守在国内,与农村留守儿童没有本质区别,有学者将其归为广义上的农村留守儿童[17]。笔者认为,侨乡留守儿童父母的工作地点在国外,大部分农村留守儿童父母的工作地点在国内;侨乡留守儿童的家庭条件一般较优越,但其与父母之间的时空撕裂更为严重,分离时间更长,空间距离更远,见面的成本及难度更大。跨境抚养儿童出生在境外,多取得外国国籍或合法居留许可,基于各种动机被送回中国抚养,他们在中国生活短则3—5年、长则10余年后返回父母身边。与侨乡留守儿童相比,跨境抚养儿童具有不少“洋”特点,将其简单归为侨乡留守儿童群体或称其带有“留守”标签的名称均不能很好地体现这一群体在华生活的原因和本质。另有学者将其称为跨国抚养儿童,笔者认为亦不够严谨,因为有些儿童出生在我国的港澳台地区,因此称为跨境抚养儿童较为恰当。

二、主要田野调查地——浙江省文成县玉壶镇

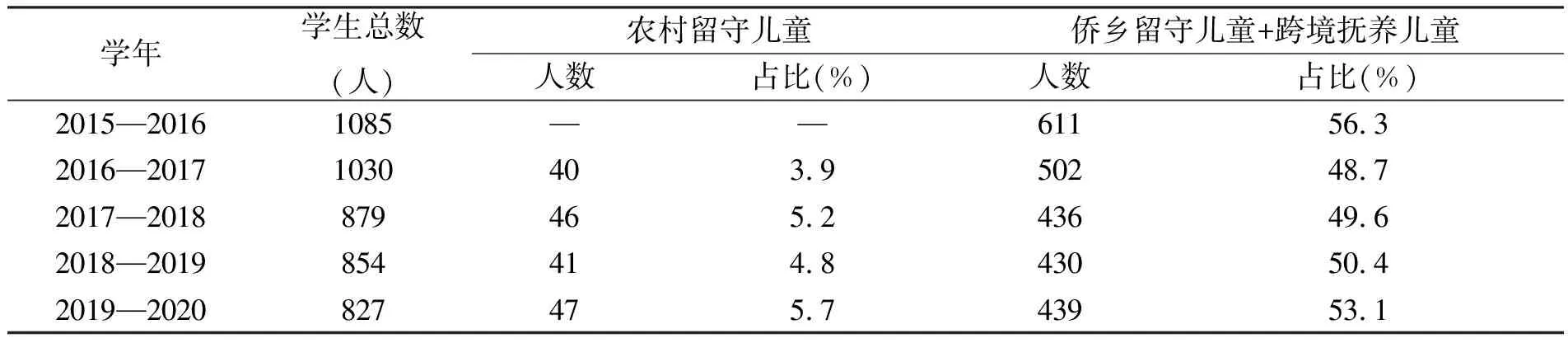

为深入了解在华生活的中国新移民子女群体,笔者选择知名侨乡——温州市文成县玉壶镇作为主要田野调查地。文成县地处浙江省南部山区,据2014年浙江侨情调查数据显示,浙江省华侨华人共202.04万人,温州是浙江华侨华人最多的地级市(68.89万人),文成县以16.8598万华侨华人数量位居温州市之首。[18]玉壶镇常住人口约1.3万人,华侨华人超过8万人(1)2020年6月9日,对玉壶镇侨联主席进行访谈获得该数据。,占文成县华侨华人数的“半壁江山”。据玉壶镇归国华侨联合会统计,1905—1949年,玉壶华侨总数为546人;1950—1978年,玉壶出国人数仅为462人。可见,98%以上的华侨系改革开放后出国的新移民。因此,选择玉壶镇开展田野调查具有一定的典型性。在文成生活的中国新移民子女多集中在幼儿园和小学学龄阶段,尤以小学阶段人数最为集中,跨境流动最为频繁,因此,笔者选择玉壶镇中心小学(以下简称:玉壶镇小)作为主要调研对象。2016年7月至2020年6月,笔者多次前往玉壶镇调研,对当地侨联领导、侨领以及玉壶镇小的校领导、教师、学生和家长进行访谈,并获取了玉壶镇小2015年9月至2019年9月父母双方或一方未在文成的学生统计数据,详见表1。

表1 2015年9月至2019年9月玉壶镇小相关儿童群体人数统计

受农村少子化及儿童教育外迁等因素影响,玉壶镇小近五年的学生总数呈减少趋势,但留守儿童占全校学生总数的比例基本保持稳定。分类别来看,农村留守儿童仅占比5%左右,侨乡留守儿童和跨境抚养儿童占比则在半数左右。根据调研,近5年来,该校儿童父母多生活在意大利,少数生活在西班牙、荷兰、法国等西欧国家,零星生活在南美(主要是苏里南)及非洲。以2019—2020学年为例,439名侨乡留守儿童和跨国抚养儿童父母所在国家情况如表2所示。跨境抚养儿童大多来自意大利,可能与意大利聚居着大量温州籍新移民且该国对在本国出生的外籍儿童的居留管理比较宽松等因素有关。

表2 2019—2020学年玉壶镇小儿童父母所在国的儿童人数统计

据玉壶镇小教师介绍,目前在玉壶镇小就读、父母在国外的儿童,90%以上出生在国外,属于跨境抚养儿童,出生在国内的侨乡留守儿童占比不足10%,而2008年以前则以侨乡留守儿童居多。显然,近年来,儿童群体内部构成已发生明显嬗变。虽然这一变化缺乏2015年以前的统计数据支撑,但在田野调查过程中得到当地侨联工作人员的认同和印证。笔者在温州其他侨乡乡镇如鹿城区七都街道、瓯海区仙岩街道、瑞安市高楼镇等地中小学调研发现的情况跟玉壶类似。

三、侨乡留守儿童与跨境抚养儿童的群体分异

侨乡留守儿童与跨国抚养儿童存在诸多相同之处,例如都生活在侨乡的跨国家庭、由祖辈隔代抚养或寄养在亲戚家、生活条件较为优越、因亲子疏离不同程度存在各种教育及心理问题等,这已为现有研究所揭示[19]。与此同时,二者存在较大差异,主要表现在以下四个方面:

(一)产生原因的差异

侨乡留守多是海外中国新移民的被动选择,而跨境抚养的原因复杂且多元。

经济全球化带动国际移民以前所未有的规模进行流动,大量发展中国家人口移居发达国家。改革开放以来,中国人迅速加入世界移民大潮,大量国人出境留学、务工、经商或工作,国家鼓励出境留学、放宽对外移民的政策限制在一定程度上起到助推作用。出境前已婚生育的中国新移民,面对高昂的出境费用和难以预料的未知风险,往往暂缓“举家迁移”,而将子女留在国内,侨乡留守儿童群体出现了。

跨境抚养儿童产生的原因则相对比较复杂。处于婚育期的中国新移民在出境后将不可避免面临结婚生育问题。一方面,他们在境外生育子女后,自身艰难的生存处境使其在境外抚养子女困难重重,尤其是一些非法移民根本无力照顾孩子。笔者调查发现,不少中国新移民的确面临诸多育儿困难,比如学习、工作或生意与照顾子女难以兼顾;国外抚养成本较高;发达国家特别重视儿童权益保护,可能因疏于照顾而惹上法律麻烦等。尤其是一些出境时间较晚、经济实力较弱、需偿还高额出境费用的中国新移民,为开源节流,他们只好忍痛割爱,将子女送回中国抚养。他们大多希望等孩子长大或自身经济条件改善后,再将孩子接回身边。另一方面,将子女送回中国抚养也有为孩子提供更好的看护条件、符合中华文化传统和家庭期望等方面的积极原因。近年来,许多经济条件较好的中国新移民也主动将子女送回中国抚养,其原因后面将详细分析。

(二)基于出生地的身份差异

侨乡留守儿童出生于国内,是中国公民;跨境抚养儿童出生于境外,多为中国侨民或外国公民。

我国的国籍认定一般采取血统为主、出生地为辅的原则,对在境外出生的中国公民子女则采取单亲血统原则。1980年颁布实施的《国籍法》第5条规定:“父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;但父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍。”可见,侨乡留守儿童出生在中国,理所当然是中国公民;而跨境抚养儿童出生在境外,其身份须视出生国(地)法律、儿童及其父母的选择而定。在欧洲诸国,跨境抚养儿童出生后一般先向中国驻该国使领馆申领中国护照,同时申请出生国短期居留许可,待儿童年满18周岁(法国等国是13周岁)后由其本人决定是否申请加入出生国国籍。美国、加拿大、巴西等国则采取出生地原则,凡在这些国家出生的外籍移民子女,均可直接申请永久居留许可或加入该国国籍,我国的香港和澳门特别行政区也采取出生地原则。因此,跨境抚养儿童具有多重选择,既可以申请加入出生国(地)国籍成为完全法律意义上的外国公民,也可以在保留中国国籍的同时申请出生国(地)居留,成为中国侨民,这是跨境抚养儿童与侨乡留守儿童最本质的区别。

(三)在华生活的时间差异

两类儿童在华生活的时间长短差异较大,跨国抚养儿童相对较短,侨乡留守儿童普遍较长。

侨乡留守儿童何时结束“一家两国”的留守生活与父母团聚,取决于儿童父母在国外的发展情况。如果儿童父母出国后很快取得居留资格,经济条件明显改善,即可通过家庭团聚方式为儿童申请签证或居留许可,使一家人在国外团圆。然而,2008年美国爆发的经济危机、欧洲爆发的欧债危机及难民危机,给侨乡留守儿童的“出国梦”带来严重不利影响:这些国家普遍收紧移民政策,提高移民门槛。以往一些欧洲国家经常性大赦,现在几乎停止,想在欧美实现家庭团聚的难度越来越大。儿童父母在这些国家的生活境况也愈发艰难,不少中国新移民选择回流中国,回归中国家庭。

跨境抚养儿童在中国生活的时间长短不一,大多数介于2—10年之间。基于出生国(地)不同,跨境抚养时间也存在较大差异。出生在美国的儿童跨境抚养时间较短,因为美国公立学校从儿童5岁起实行免费义务教育,因此他们多在5岁前后就被父母接回美国;出生在欧洲的儿童在中国生活的时间普遍较长,有些甚至在中国读完初中才返回父母身边。在华期间,跨国抚养儿童的流动性较大,需定期出国更换居留许可,或出国生活一段时间后再返回中国插班就读。因此,这些儿童的数量波动性也较大,小学3—4年级为分水岭:在小学3—4年级人数达到最高值,之后逐渐减少。如玉壶镇小1—3年级每个年级段均有5—6个班,而4—6年级每个年级段则减少至3—4个班,主要原因便是这些儿童在这一时间段出国与父母团聚了。

(四)未来出国发展预期的差异

侨乡留守儿童将来是否出国发展存在诸多障碍,而跨境抚养儿童则具有明确的出国发展预期。

侨乡留守儿童能否出国发展的关键要素是能否取得国外合法居留许可,这很大程度上受制于儿童父母的境遇。儿童父母出国后如顺利获得居留许可或入籍,则可通过申请家庭团聚把孩子接到身边;如无法取得居留许可,经济条件也未明显改善,只能继续亲子分离的“一家两国”生活。有些儿童父母虽取得了居留许可,也能为孩子申请合法居留许可,但因在国外谋生艰难,如果把子女接到身边,将极大增加教育成本和家庭开销。再加上他们也不希望子女出国后像他们那样在当地社会底层辛苦打拼,因此,部分新移民为了家庭完整和孩子健康成长,选择回国生活。

跨境抚养儿童拥有外国居留许可或国籍,普遍有较高的出国发展预期。他们结束跨境抚养与父母团聚后,在境外的成长之路亦非一帆风顺。有些儿童长大成年后子承父业,帮父母打理家族生意;有些儿童进入国外名校就读,或利用华侨华人身份申请中国大学;有些儿童因跨文化适应困难,很难融入国外的家庭和社会,成为“问题儿童”;有些儿童很小就帮父母做工,随父母频繁变动工作地点,成为“流动儿童”;有些儿童受限于语言能力和家庭条件,过早离开校园踏入社会,成为辍学少年。据温州大学意大利分校教师调查发现(2)2018年11月,笔者参加由温州大学组织,在浙江瑞安市举行的“意大利温籍青少年教育”研讨会,相关信息来自该校意大利分校两位老师在会上的分享。,有在中国生活经历的华裔青少年,其辍学率明显高于一直在意大利成长的华裔青少年,且辍学率随着年龄增长而增长;七成以上的此类青少年在当地勉强读完高中或职高后即踏入社会。

四、从被动侨乡留守到主动跨境抚养的嬗变

现有研究多认为在华生活的中国新移民子女是中国与其侨居国社会的边缘群体、“另类的守望者”、“手捧欧(美)元的精神孤儿”,将孩子留在中国是父母受经济、时间等客观条件制约的被动选择。然而,通过在温州的田野调查发现,这一群体已明显从被动侨乡留守向主动跨境抚养嬗变,折射出近年来中国新移民在家庭生计策略、理性配置教育资源、培养子女祖国认同等方面正在发生复杂而深刻的变化。

(一)跨境抚养是循环流动移民的家庭策略

伴随中国快速成长为世界第二大经济体,许多海外中国新移民统筹国内国外两个市场,兼顾国内国外发展机遇,整合跨国资源,充分利用自身优势从事进出口贸易或跨境电商业务。或将中国优势产品输出到国外,或将国外优质产品进口到中国,频繁往返于中国与侨居国之间,“两头跑”的中国新移民数量明显增多。事实上,这种循环流动早在20世纪90年代就被学者注意到。许多发展中国家的国际移民在开始迁移时并没有永久改变居住地的意愿,仍打算回到原居住地,其迁移行为并不导致永久迁移所产生的“根本归属的转移和重新定位”[20],而是往返于迁入地与迁出地之间、一次或多次的“循环流动”[21]。这种循环流动现象在我国发生地较晚,同时国内学者在研究中国新移民循环流动时关注的对象多是成年移民[22],忽视了跟随父母一起循环流动的跨境抚养儿童群体。其实,选择将子女送回中国抚养是循环流动移民的一种家庭策略。他们充分利用自己在中国和侨居国循环流动的便利,既可以为儿童带回国外优质的生活用品,也可以与孩子频繁见面,避免长期亲子疏离可能给孩子带来的负面影响。跨境抚养儿童也可利用假期或更换居留许可的机会与父母团聚,亲子见面的机会和次数大大增加。同时,跨境抚养儿童也成了联系中国新移民与其父母的桥梁和纽带,这些新移民的父母在家也可享受天伦之乐,有利于增进跨国家庭成员之间的情感联络和代际支持,维系家庭凝聚力。

(二)基于教育资源可获得性的理性选择

中国新移民广泛分布在世界各地,各国教育资源的可获得性存在较大差异。中国新移民较集中的欧美澳日及我国港澳台等地区,教育条件优越、教学质量较高。中国新移民聚集的城市,配建有华文学校,教育资源的可获得性较好,基本能够满足中国新移民子女的教育需求。而在非洲、拉美、东欧、俄罗斯等国家(地区),特别是在这些国家(地区)的中小城市和边远乡村,中国新移民面临着当地教育条件相对较差、教育资源不足且获得困难、缺乏华文学校等困境。再加上当地社会治安状况欠佳,将孩子送回中国接受教育或许是最理想的选择。“经济条件较好的家庭把孩子送到约翰内斯堡等大城市的国际寄宿学校就读。我所在的省没有华文学校或寄宿学校,当地学校教学质量不好,社会治安很差,送回中国抚养比较放心,教学质量也好。”(南非某省经商的H先生)

随着中国教育改革不断深入,政府鼓励各类社会资本兴办教育,各地兴起众多寄宿制国际学校,覆盖幼儿园到高中各个阶段。一些外国学校甚至直接在中国开办分校,实现中外教育无缝衔接。这些都为跨境抚养儿童提供了众多教育选择。以温州某寄宿制外国语学校(小学部)为例,2019年,该校近2000名学生中,约10%是跨境抚养儿童,分布在各个年级段,多数来自温州籍海外新移民较集中的西欧诸国,少数来自非洲、拉美等地。学校实行封闭式管理,既开设文化课程,又突出外语特色,契合了跨境抚养儿童的教育需求。与此同时,温州各侨乡地区的侨务及教育部门相继出台涉侨教育的政策和措施,为中国新移民子女在国内上学提供便利,如免收义务教育阶段学费、就近入学、优先择校、高考加分等,切实改善中国新移民的子女教育问题。

(三)培养儿童对中华文化的认同感

长期以来,华侨华人有将子女送回中国接受教育的传统,认为这是保留中华文化和加强国家认同感的必要手段,而中文是“认同的核心部分”,只要学点“够用的”英文或当地语言能接手家族生意即可。早期生活在北美和东南亚的华侨华人甚至认为孩子没在中国接受过教育永远不能成为真正的华人[23]。进入21世纪,中国日益走近世界舞台中央,与欧美国家的发展差距逐渐缩小,越来越多的中国新移民坚信孩子的未来在中国。为了不让孩子成为“香蕉人”,他们主动把孩子送回中国接受教育,从小培养孩子对中华文化的认同感。每逢中国寒暑假,各种为海外中国新移民子女组织的“寻根夏令营”“寻根冬令营”活动异常火爆,从侧面反映出海外中国新移民对培养子女祖国认同感的重视和诉求。B同学爸爸的想法或许能代表众多中国新移民的心声:“我有两个儿子,老大从小在意大利长大,读完大学后去美国读硕士,现在在英国工作,接受的是纯西式教育。现在,他完全是西方人的思维方式,只会讲点简单的温州话,普通话基本听不懂,在家都是用意大利语或英语跟我们交流。他嫌弃我们的生活方式,在家里显得格格不入。老二绝不能重蹈覆辙,我一定要让他认可中国文化,培养祖国认同感,为此专门送他回来读几年小学。外国小学五年级的学习内容还不如国内小学三年级学习的内容多,出去后根本不用担心跟不上。”笔者在调研过程中发现,有B同学爸爸这样想法的中国新移民不在少数。如C先生的整个家族都在意大利经商办厂,家境殷实,为了方便照顾孙辈,他和老伴专程回国陪读。

五、结 语

在华生活的中国新移民子女群体是改革开放后中国人“出国潮”的衍生品,学术界在研究这一群体时使用的名称较多,但较少关注群体内部差异及近年发生的变化。本文根据出生地不同将这一群体分为侨乡留守儿童和跨境抚养儿童两类,因为二者在产生原因、所具有的身份、在中国生活时间长短、未来出国发展预期等方面存在显著差异,将二者混为一谈极不严谨,应根据群体内部差异开展有针对性的研究。近年来,不少中国新移民主动将子女送回中国跨境抚养,颠覆现在研究多认为此举是中国新移民被动选择的传统认知。这种嬗变既是循环流动移民的家庭策略,也是中国新移民基于中外教育资源可获得性的理性选择,更是他们看好中国未来发展、不希望子女完全西化、培养子女对中华文化和祖国认同感的客观诉求。

中国政府涉侨、教育及相关部门应根据在华生活的中国新移民子女群体的差异及嬗变进行政策调整并针对性地开展工作。侨乡留守儿童是中国农村留守儿童的重要组成部分,因家庭条件相对较好、人数较少容易被忽视。长期亲子疏离、“一家两国”、两地分隔,对儿童的身心健康产生不可逆转的负面影响,中国政府和社会在构建关爱农村留守儿童群体体系时,应将这一群体纳入其中。跨境抚养儿童是法律意义上的外国人或中国侨民,他们与父母团聚的机会及次数较多,短期亲子分离对孩子的影响相对有限,有关部门在为这类儿童做好“寻根”工作的同时,也应充分利用他们在华生活的宝贵时机做好“植根”和“培根”工作,加强其对中华文化的认知和认同。两类儿童均具有出国发展的条件和预期,中国政府和社会应站在中国侨务战略的高度,深刻认识到他们是中国未来重要的海外侨务资源,努力为他们在华生活创造良好的生活和学习条件,这对涵养侨务资源、凝聚侨心侨力具有重要意义。