原创绘本融入幼儿园民间艺术教育的实践研究

2021-12-20李垠树

李垠树

中华优秀传统文化代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族的“根”和“魂”。传统民间艺术作为传统文化重要的组成部分和重要载体,是承载民族记忆的文化基因,是国家重要的文化遗产,是理解传统文化的重要途径和窗口。《3—6岁儿童学习与发展指南》明确指出,应“运用幼儿喜闻乐见和能理解的方式激发幼儿爱家乡、爱祖国的情感”。植根于中华优秀传统文化的原创绘本蕴含着丰富的传统民间艺术元素,可以使幼儿在愉快的阅读中加强对传统民间艺术的认知,滋养幼儿的心灵,帮助幼儿从小树立文化自信,激发民族自尊心、自信心和自豪感。

一次在阅读区中,幼儿读到了用布来讲故事的中国原创绘本《乌龟一家去看海》,随即对手工印花产生了兴趣。于是,全体幼儿对“手工印花”进行头脑风暴,提出自己的经验和理解:“绘本里的图案和我们衣服上的不一样。”“绘本里的图案好像是画上去的。”“颜色也不一样。”“好像衣服上的是机器做的。”“这块布很像青花瓷。”……基于幼儿对日常生活中各式各样的印花图案感兴趣这一教育契机,教师结合大班幼儿好奇好问的年龄特点,设计建构了以“蜡染”为主题的活动。蜡染是我国传统的民间手工艺术,古称“蜡缬”,与绞缬、夹缬并称为古代三大印花技艺。根据预设和实际开展及生成情况,本研究确立了“蓝花坊的故事”“蜡的实验”和“我的蓝花布”三个子活动。

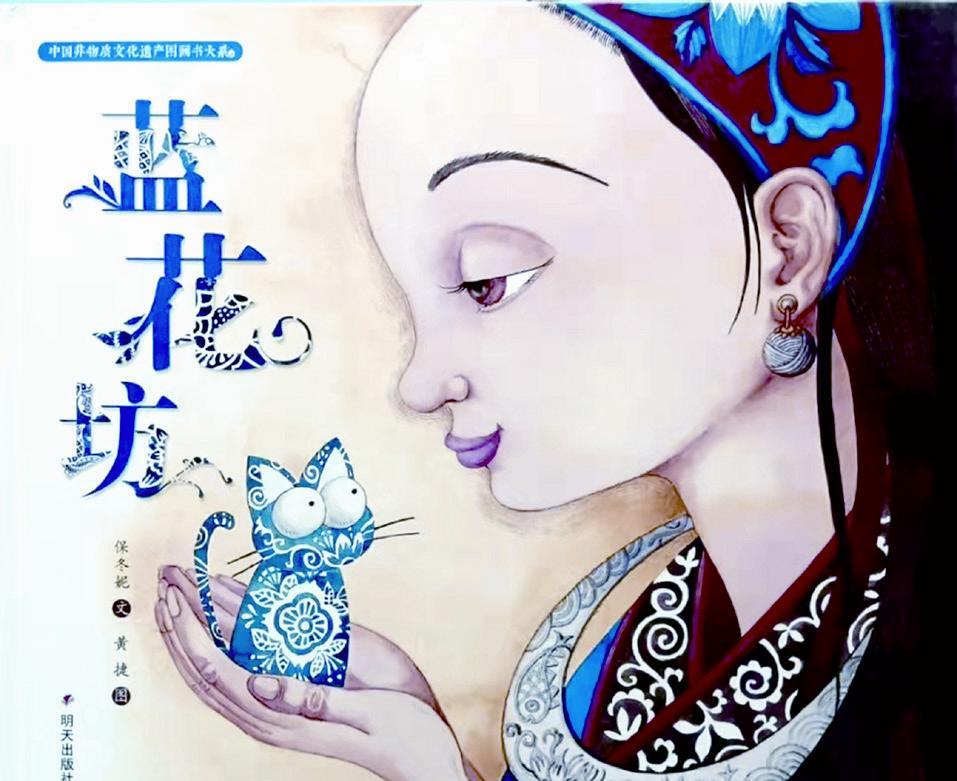

通过阅读区的活动,幼儿对手工印花有了初步的经验,于是教师借助中国原创绘本《蓝花坊》,和幼儿一起了解我国传统的民间手工艺术——蜡染。

1.观封面,把握主旨

活动开始,教师通过阅读书名“蓝花坊”,引导幼儿观察封面。幼儿通过观察小猫和青儿身上的蓝色印花图案,马上就想到蓝花坊是手工印花的地方。

2.看环衬,产生联想

翻过封面,一块素雅清丽的蓝花布出现在幼儿的面前。教师问:“你们看,这是什么?上面印着什么图案?”于是,幼儿七嘴八舌地回答道:“美丽的小鸟。”“各种各样的白花。”“长着漂亮羽毛的小鸟。”……教师接着问:“你们知道这些美丽的图案是怎样印在布上的吗?”随着幼儿的想象,有趣的蜡染之旅开始了。

3.读正文,丰富经验

与幼儿逐页阅读绘本后,教师问:“青儿家的染坊叫什么名字呢?青儿用了什么方法,最后制成了什么呢?”一名幼儿抢先回答:“叫蓝花坊,青儿用蜡染的方法制成了蓝花布。”教师接着追问:“蜡染一共分几步呢?”经过共同回忆和探讨,幼儿大胆地用自己的语言有声有色地描述着。壮壮说:“蜡染一共有四步,第一步是在布上画画,第二步是将布放在染缸里染,第三步是把布放在河里洗,第四步是把布晒干。”佳佳在一边总结道:“蜡染有四个步骤,第一步是‘画’,第二步是‘染’,第三步是‘洗’,第四步是‘晒’。”幼儿在绘本中感受到中国传统艺术蜡染之美,同时初步了解了贵州苗族蜡染“先画蜡,再染色,最后脱蜡”的制作过程。

4. 绘“我的设计图”,巩固已有经验

在感知绘本内容的基础上,教师引导幼儿将蓝花布“画”“染”“洗”“晒”的步骤图记录下来。幼儿饶有兴趣地绘制设计图,还主动介绍自己的设计作品。琪琪说:“第一步是在布上画一条鱼,第二步是把布放到染缸里面染,第三步是把布再放到河里洗,第四步是放在太阳下面晒,而且我还加了第五步,就是把蓝花布做成一个小鱼包包。”天天说:“我画的毛笔代表第一步‘画’,我画的盆代表第二步‘染’,我画的河代表第三步‘洗’,我画的太阳代表第四步‘晒’,最后我还画了一只大恐龙。”幼儿在绘制、分享和交流“我的设计图”中,产生了进一步动手制作蓝花布的兴趣与愿望。

1.感知蜡的特性

不久前,贵州的好朋友寄来了蜡染的工具和材料,引发了幼儿更大的好奇心和求知欲,也提出了更深一层的问题。“蜡是一块一块的,怎样才能画在布上?”“蜡真的能让布变成白色吗?”“为什么没有蜡的地方是蓝色?”基于幼儿的各种问题,教师引导幼儿先在绘本《蓝花坊》中寻找答案。教师问:“绘本中青儿在哪里用什么作画?”幼儿不假思索地说:“在布上,用毛笔蘸着蜡作画。”教师接着问:“青儿是用什么方法将蜡熔化的呢?”幼儿大胆地提出了自己的猜想:“需要有火,因为我见过点燃的蜡烛。”“需要让蜡变热,就像冰变热融化一样。”

在教师的帮助下,幼儿在蜡的实验中进一步解决问题并验证猜想。幼儿将蜡放入事先准备好的熔蜡锅中加热,随着温度的不断升高,蜡开始熔化。幼儿情不自禁地大叫起来:“蜡变成像水一样的东西,好像开始熔化了,颜色还是黄色的。”随着温度的降低,蜡又开始凝固了。幼儿不禁感叹:“这么快就凝固了,这样就不能用来画画了!”幼儿在实验中亲身感知了蜡遇热熔化和遇冷凝固的特性,从而获得蜡加热后很烫和蘸蜡画画要快速的经验,为进一步体验制作蓝花布奠定基础。

2.探索蜡染的原理

基于蜡遇热熔化和遇冷凝固的特性,幼儿又进一步提出了疑问:“熔化的蜡真的能让布变成白色吗?”教师先引导幼儿观察绘本《蓝花坊》,同时问:“青儿的布洗完之后哪里出现了白色的图案?”幼儿想了想回答:“在之前布上有蜡的地方,可能是蜡的功劳。”教师进一步追问:“如果将纸船放到水中会怎么样?”幼儿毫不犹豫地说:“纸船会漂在水面上,过一会儿纸船就湿了。”教师接着问:“什么办法可以让纸船不吸水、湿不了呢?”幼儿分组讨论后纷纷说出自己的猜想。洋洋说:“我们可以用防水的紙折纸船。”嘟嘟说:“可以让纸船像我们一样穿上雨衣。”教师接着问:“我们怎样帮纸船穿上雨衣呢?可以请谁帮忙呢?”有的幼儿想了想说:“可以请蜡来帮忙,用熔化的蜡为纸船做雨衣。”在教师的帮助下,幼儿将遇热熔化的蜡涂在了纸船的表面。

为了验证猜想,幼儿纷纷提议将没有涂蜡的纸船和涂蜡的纸船都放在水里,有的幼儿还在旁边做起了实验记录。果然涂蜡的纸船可以轻轻松松地在水上漂,而没有涂蜡的纸船不一会儿就湿透了。这时,有的幼儿还将蜡不吸水的特性迁移到了蜡染上。琪琪说:“因为有蜡的白布吸不上染料,所以还是白色。”花花说:“因为没有蜡的白布会吸上染料,所以变成了蓝色。”很多幼儿都点头表示非常赞同。

本次科学活动,幼儿在自主探索中寻找问题答案,通过尝试在纸船表面涂蜡,感知和发现了蜡不吸水的特性,从而找寻到蜡可以使布保持白色的原因。

3.联系生活,巩固经验

根据蜡遇热熔化、遇冷凝固和不吸水的特性,幼儿还推测和证实了它们在日常生活中的用途。朵朵说:“因为青儿是用蜡在布上画画,所以洗掉蜡之后就有了白色的花。”丹丹说:“奶奶的药丸外面有蜡,奶奶说可以让药丸保存得更久。”鑫鑫说:“我见过爷爷的酒瓶外面有蜡,爷爷说可以让酒的味道更好。”幼儿迁移已有的生活经验,萌发了进一步制作蓝花布的兴趣。

1.准备蜡染的材料和工具

这天,幼儿发现活动室里多了许多绳子和夹子,还有一些聞起来怪怪的、看起来脏脏的东西,引发了幼儿的讨论与思考:“那个小袋子里面是什么?”“怎么感觉有股草的味道?”“为什么它是黑乎乎的?”“难道这就是蜡染的染料吗?”看着幼儿一脸疑惑,教师解释道:“袋子里装的是蓝靛泥,它是蓝草经过长时间的浸泡、发酵和打靛制成的,所以闻起来会有草的味道,颜色呈深蓝色。制作蜡染的染料时还需要将蓝靛泥放入水中,同时加入固色剂使蓝色保持时间更久。”经过多次的探索,幼儿终于将蓝靛泥变成了蜡染需要的染料。

基于幼儿对蜡染材料和工具的已有经验,教师进一步引导幼儿回忆绘本《蓝花坊》并提问:“除了需要染料,青儿还使用了哪些蜡染材料和工具呢?”幼儿脱口而出:“需要布、蜡、熔蜡锅、毛笔、绳子和夹子。”教师接着追问:“这些材料和工具有什么用途呢?看一看我们准备的东西少了什么?”幼儿边看边说:“熔蜡锅是用来熔化蜡的,毛笔是用来画画的,绳子和夹子是用来晒蓝花布的。”“少了洗蓝花布用的水!”于是,幼儿齐心协力将洗布盆里装满水,终于完成了蜡染的准备工作。

2.制作“我的蓝花布”

在分工合作中幼儿将蜡染的材料和工具分别放置在画蜡、染布、洗布和晒布四个区域,便根据设计图兴致勃勃地制作“我的蓝花布”。幼儿通过动手操作充分感受和体验了蜡染“先画蜡,再染色,最后脱蜡”的制作方法,并用自己的方式去大胆表现和创造。经过“画”“染”“洗”“晒”的步骤,幼儿的蓝花布顺利完成了。佳佳说:“因为蘸着蜡需要画得很快,所以我只画了一个圈,我觉得它很像一条小鱼。”小宇说:“我的蓝花布上是蝴蝶,还有它的小伙伴,它们一起在草丛里玩耍。”在蓝花布的欣赏与创作活动中,幼儿积极大胆地用语言表达、交流自己的想法,进一步感受蜡染作品的美。

本次蜡染主题活动以中国原创绘本《蓝花坊》为载体,幼儿初步感受了蓝花布蓝白对比的色彩美和图案设计的趣味性,通过直接感知、实际操作和亲身体验,了解了蜡染的制作方法,并通过以下几方面,有效地促进了幼儿身心发展,传承了中国传统民间艺术。一是育美,幼儿真切地感受到绘本和生活中蕴藏的传统民间艺术之美,萌发了感受美和表现美的情趣;二是培能,幼儿在轻松愉悦的活动氛围中自由感受、大胆想象、自主创作,在妙趣的传统民间艺术中获得愉悦的情感体验;三是立德,幼儿初步了解了传统民间艺术的表现形式,并从中感受到中华传统文化的丰富和优秀,增强了对传统文化和传统艺术的敏感性,激发了幼儿对传统民间艺术的认同感和归属感以及爱家乡、爱祖国的情感。