指向高阶思维培养的语文可视化教学

2021-12-19周海燕

周海燕

摘 要 随着信息时代的到来,培养学生的高阶思维已经成为课堂教学的应当之责。精炼图示工具可以突破思维的内隐性障碍,进行有效的思维诊断,从而在把握主要内容中实现思维进阶,在探究性阅读中实现思维下潜,在综合实践中实现任务多元赋能,使思维的逻辑性、深刻性、创造性得到有力的发展。

关键词 图示工具 高阶思维 逻辑性 深刻性 创造性

随着信息时代的到来,社会需要的已不再是信息的存储者和检索者,而是信息的处理者。这迫切要求我们的课堂教学做出相应的变革——拒绝一味徘徊于低阶思维,而应当向高阶思维开掘。对语文学科而言,培养高阶思维的核心要义是什么?笔者认为,语文教学应始终围绕“语言”这一学科本质,从对语文知识的记忆、理解,走向分析与综合、评价与反思、迁移与创造。在思维的深度参与中,建构学科思维模型,形成自己的话语系统。为了突破思维培养过程中的内隐性障碍,笔者尝试借助可视化图示表征放大思维过程,进行思维诊断,促进高阶思维技能的发展。

一、搭建图示支架,强化思维的逻辑性

思维的逻辑性是指思路清晰、条理清楚,严格遵循逻辑规律。在阅读教学中,概括课文主要内容能有效地培养学生的逻辑思维能力,它是快速获取信息的关键,也是表达应用、鉴赏评价的基础[1]。概括主要内容的过程,实际上就是对作者创作历程的一次“逆流回溯”,需要经历分析信息、归纳信息、概括信息的思维过程。

聚焦统编语文教材3~5年级有关把握课文主要内容的单元语文要素(见表1),不难看出,统编语文教材对概括能力的培养有着自身的训练体系:主要以“叙事”为载体,从一件事到几件事,由短文到长文,可以说是方法明确、梯度清晰,一线教师需要做的就是如何让“过程”更饱满。

1.探寻拐点,明晰主线

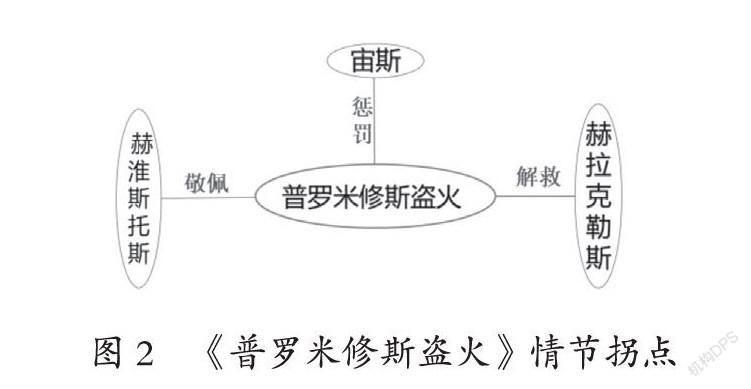

情节是叙事文的第一要素。在日常教学中,学生常会出现情节遗漏或者以次要情节替代主要情节的情况,这往往是由于学生未能抓住情节中的“拐点”造成的。拐点就是在事情的发展态势中起重要影响的关键事件。比如四年级上册《盘古开天辟地》一课,宇宙原本是混沌的,盘古的出现改变了原有状态,这便是重要的拐点,这之间经历了开天地、顶天地、化身万物的持续变化过程;而盘古倒下,世界发生了根本性的变化是另一个拐点(如图1)。情节中的拐点往往有不同外显形式,有的是以时间、地点的转换为标志;有的是以不同人物的出场推动故事情节的发展,如《普罗米修斯盗火》中随着火神赫淮斯托斯、众神领袖宙斯、大力神赫拉克勒斯的出现,故事的拐点也不断出现:拒绝认“错”—甘受惩罚—重获自由(如图2);还有的是以心情的变化为节点的,如《一只窝囊的大老虎》中,作者的心情经历了“从满怀期待—充满自信—紧张、狼狈—疑惑不解”一系列变化,一波三折,这样的心理变化线就是情节线的映射……引导学生扣住这些“拐点”,运用图示梳理出情节主线,会起到以简御繁的效果。

2.分清主次,单向统摄

在把握叙事性文体的主要内容时,学生常会出现的另一个不足是主次不分,往往会用次要人物的行为冲淡主要人物的表现。四年级上册《为中华之崛起而读书》一文对學生概括能力的培养提出了新的要求。 课文由几件事情构成,且每件事情中又出现了多个人物,如何在错综复杂的人物、事件中探寻出一条清晰的主线呢?教学中,借用可视图示在时间轴上梳理出每件事情的主要人物和情节(如图3)。在此基础上引导学生从主人公的视角出发,用上“周恩来 ”的句式概括事件,最后按照先后顺序探寻事情的内在关联,运用恰当的关联词概括文章主要内容。依托思维可视图,帮助学生从多项表述走向单向统摄,从单件梳理走向整体融合,探寻周恩来从“不解不振—体会不振—立志振兴”的心路历程。

图示工具对把握主要内容的应用价值就在于将分析与概括的思维过程完全打开,在教学中关注学生的思维痛点,精准施策,在思维进阶的过程中,学生获得的绝非是单篇要义的提炼,而是思维模型的建构。

二、踩准图示落点,催生思维的深刻性

具有深刻性思维的人善于分辨事物的现象与本质、主要与次要、基本与枝节,善于从多方面和多种联系、关系中去理解事物的规律性。指向高阶思维培育的语文教学不应满足于让学生知道“是什么”,还要引导学生去探究“为什么”“怎么样”,通过开展鉴赏性、研究性阅读和思辨性阅读,提升思维的深刻性,依托适宜的学习工具推动学生思维深度下潜。

1.类比学习:在形异中寻找同质

任何文本都不是孤立存在的,文本与文本之间可互相作为参照面。在这种理念的关照下,我们可以在多文本阅读中进行同议题的类比,或者异议题的反差,展开形式上的对比、内容结构的比照,以及手法的比较[2]。五年级下册中的《杨氏之子》《跳水》《田忌赛马》三篇课文都与智慧人物有关,虽然故事情节不同,人物面临的境况不同,但是主人公都在凭借着自己的智慧“破局”。这其中的智慧密码究竟何在?在教学中,笔者引导学生运用桥形图进行探究性阅读,从“当时的条件”和“适宜的策略”两个维度对三件事进行类比:在《田忌赛马》中,孙膑根据当时的赛制、双方的马力和对方的出场顺序调整出场顺序,出奇制胜;《杨氏之子》中杨氏子迁移了孔君平用姓氏调侃的方法,机智地采用否定句式指出对方的错误,潜台词为“既然未听说孔雀是孔家的鸟,那么杨梅自然也不是杨家的果”,委婉含蓄而不失礼貌;《跳水》中船长基于海面和水手的情况,急中生智,逼迫孩子跳水,从而获救(如图4)。通过类比,不难发现这些智慧之士都善于根据实际情况采取灵活的措施,实现现有条件下的效用最大化。简单来说,其中的智慧法则就是“会借势、懂变通”,即因势而动。在明晰这一点之后,可以引导学生列举生活中的相似事例,引导学生运用习得的思维方式解决生活中的问题。通过这样的类比阅读,学生思维的灵活性、敏捷性都将得到一定的发展。

2.思辨阅读:在冲突中探寻平衡

在阅读教学过程中,学生很容易陷入概念化阅读的泥淖,用抽象的教条式评判取代具体分析,这不仅不利于培养学生的思辨能力,还会矮化学生的阅读格局。

《青山处处埋忠骨》一课中,毛主席忍受着巨大的丧子之痛和巨大的矛盾,做出了将爱子留在朝鲜的决定,体现了他博大的胸襟。痛失爱子的肝肠寸断是显而易见的,但是做出抉择的博大无私却很难感同身受。于是笔者在教学中引导学生引用鱼骨图展开阅读讨论:你认为毛岸英的遗体是应该被运回国内还是安葬在朝鲜?请结合课文内容和相关资料阐述理由。在小组合作中,双方很快找到了支撑自己观点的理由(如图5)。把岸英运回国内是人之常情,而留在朝鲜则是超越常人情怀的伟人胸怀。在这场思辨性阅读时,学生将对文本的深刻思考与对人生感悟的辨析有效地结合起来,自觉地分析与论证,审慎地权衡与判断,实现了思维的深度下潜。

三、创设图示任务,激活思维的创造性

就语文学科而言,迁移与创造多是指运用语言表达新意思、新思想。高阶思维统领下的语文教学不再是语言的简单模仿,而是以特定的学习目标为圆心,以创造性的思维为半径,在情境式的任务驱动下,引导学生运用图示化工具將整个思维过程集碎片成结构,在听说读写的言语实践中实现多元赋能。

五年级下册第三单元语文实践“我爱你,汉字”中,教材以专题的形式回溯了汉字从甲骨文到楷书的演变历程,揭示了汉字悠久的历史和丰富的内涵。在教学中,却有教师将汉字的演变脱离了中华文化这一母体,提炼成僵硬的知识点让学生记忆、背诵,这无疑是缺乏灵魂的扁平化低阶思维培养模式。汉字是中华文明的基因。每一种字体的诞生有着怎样特定的历史和社会原因?汉字演变的规律是怎样的?为什么隶书是汉字发展史上的分水岭?秦朝统一汉字有什么积极意义?你知道哪些鲜为人知的汉字演变小故事?……当我们引领学生走进这些内容时,才真正触摸到了汉字的文化命脉。于是,我们以“绘汉字演变图,讲汉字演变史”为情境任务,引导学生搜集相关资料,以时间为轴,将每种字体的特征、价值意义、历史成因、奇趣故事等元素提炼出来并绘制出一幅汉字演变图(如图6)。在这样的学习过程中,我们将记忆知识变为运用知识,将知识转化为思维、转化为生活经验。学生的表达能力、思维能力和信息整合能力得到了充分发展,实现了多元赋能。

思维力是学习力的核心。依托思维可视化技术,可以让分析—评价有迹,让思维高度统览;让评价与反思可循,让思维深度下潜;让迁移与创造可见,让思维横向拓展。在图示工具的支撑下精准研究学生、有效发展学生,在解决问题中不断使其成为独立思考者、问题解决者,为其成为终身的学习者而储备能量。

参考文献

[1] 吴月圆.概括主要内容:价值、意义与实践观照[J].现代中小学教育,2019(07):42-45.

[2] 邹花香,曾文苏.互文性阅读的内涵、特点与不足[J].教学与管理,2021(03):35-38.

[责任编辑:陈国庆]