一流课程建设背景下“基础工程”教学改革与实践探索

2021-12-18丁明珉魏洋李国芬

丁明珉 魏洋 李国芬

摘 要:基础工程是土木专业的一门专业必修课,一流本科课程建设对基础工程的教学提出了更高的要求。在一流本科课程建设过程中,如何提高基础工程课程的育人效果是值得探讨的问题。本文对“基础工程”课程的教学现状进行了分析,总结出教学内容难以满足实践和创新需要、课程建设需要不断充实与改进、教材内容相对滞后等问题。基于成果导向理念,开展教学改革并挖掘知识点中所蕴含的思政元素,探讨教学资源融入最新科研成果、教学方法注重启发与案例实践、建立思政案例库等教学改革措施,并进行了实践探索。

关键词:一流课程;基础工程;教学改革;实践探索

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2021)43-0031-03

课程建设是我国高等院校建设最重要的工作之一。当前高校“双一流”建设本质是要求回归一流本科教学和一流课程教学。2016年12月,习近平总书记出席全国高校思想政治工作会议并指出,“高校立身之本在于立德树人,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程。”高校需要让学生充分认识专业学习的重要性,激发学生专业知识技能的培养,将学生个人职业发展与国家建设紧密结合,树立正确的价值观。2019年10月教育部印发《关于一流本科课程建设的实施意见》明确,推进课程改革,提高教师教学能力,形成多类型、多样化的教学内容与课程体系[1]。

在新的时代背景下,一流课程建设对我国高校教学提出了新的要求[2]。目前,本科土木工程专业的行业人才需求背景复杂且变化快,传统的教学模式和教学方法远远无法满足时代要求。

“基础工程”课程是土木工程专业交通土建工程和建筑工程两个方向的专业必修课,课程开设的目的是使学生全面掌握各种常用桥梁、道路的地基与基础工程的规划、设计计算方法、一般施工方法,了解地基处理的原则和方法[3]。在教学过程中培养学生将专业理论知识运用于实践的能力,紧密结合工程实践,增强处理地基基础问题的能力。通过对毕业生的跟踪调查发现,“基础工程”课程原有的教学模式与教学内容已经难以适应我国快速发展的交通建设和城市化进程,需要进行大刀阔斧的教学改革与实践探索。

一、课程教学现状分析

(一)理论教学内容较难适应学生工程实践的需求

“基础工程”课程理论教学内容同“结构力学”“结构设计原理”等多门基础课程有着密切联系,学生在学习中需要使用这些先期课程的理论体系,但理论较为复杂,学生反映较难吸收与掌握。另一方面,“基础工程”具有很强的实践性,若仅依靠传统的“师对生”讲授方式,难以使学生将抽象的理论知识与复杂的现场施工方法相结合。为此,部分高校开展了课程设计与现场实习工作,但受限于较短的现场学习时间,学生难以系统、全面地跟踪施工全过程。此外,如何将国内外最新的前沿成果合理地填充到教学内容中,让学生及时、直观地了解和掌握本门课程最新的发展动向,也是课程建设中需要重点解决的问题。

(二)在线课程需要不断丰富和改良

作为一种新兴的教学实践方式,在线课程的建设促进了传统教育模式向现代教育模式的转变,为学生的个性化教学做出了有益的尝试。然而,对“基础工程”在线课程的理解、开发和教学资源的应用还存在许多“痛点”。线上教材中仅简单罗列了主要的知识点,教学设计主要强调教师的“教”,忽视了个性化教学的建构;教师与学生之间缺少互动和反馈。

二、“基础工程”课程改革目标与建设思路

(一)课程建设目标

基于OBE理念,结合“基础工程”的课程定位,统筹梳理教学内容,优化教学质量,提升考核难度,建设在国内同类课程中教学体系、教学内容、教学方法、培养学生综合能力等方面具有示范作用的一流课程。

1. 确保先进的教学内容

梳理课程教学内容,根据基础工程相关知识的科技进步、最新的技术规范和研究成果,及时调整、改进和更新教学内容,适当提高课程难度和挑战度,修订教学大纲、教案、习题及试卷,构建知识、能力、素质有机融合的课程体系。在知识点中“植入”思政教育,将思政教育贯穿到课程建设的全过程。

2. 采用一流的教学方法

教学模式力求先进,相关的教学大纲、教案、习题、参考书目等应在线免费开放,实现优质教学资源的共享。进一步完善课程网络版教学系统,为学生提供网上学习条件,培养学生解决复杂问题的高阶思维。

3. 完善线上线下课程建设

建设在线课程资源,形成以知识点为中心的媒体教学资源,实现资源共享,进一步完善建设课程,突出课程特色,彰显课程优势,并进行翻转课堂,结合课程设计和社会实践,建成线上线下混合式的一流课程。课程建设过程中,注重校内、校外交流,吸收其他课程建设的经验,引入项目组老师的最新科研成果,借鉴国内外相关基础工程的前沿研究成果。教学过程中,注重教学方式的革新,加强学生科学创新思维和工程实践能力的培育。

(二)课程建设思路

课题组拟通过对现有教学资源的整合,建立思政案例库,并对教学方法和教学模式进行改革,以重新构建“基础工程”课程的教学体系。

1. 优化课程教学资源

由学科带头人负责课程整体方案设计,由各专业教师根据承担课程情况负责各章节的整合,优化“基础工程”课程的核心知识点,将典型工程实例和最新科研成果融入教学过程,修订本课程、教学大纲、教学计划、教案,开发课程试题库和试卷库。制作“基础工程”在线课程,在线课程的教学内容分为五个章节:第一章是天然地基上的浅基础;第二章是桩基础的基本知识及施工;第三章是沉井基础及地下连續墙;第四章是沉井基础及地下连续墙;第五章是几种特殊土地基上的基础工程。每个知识点对应相关的教学视频、PPT、教案等,每个章节结束后配备章节测试检验学生的学习效果。

2. 建立“基础工程”课程思政案例库

为防止课程思政教育的简单“贴标签”,应深入挖掘和提炼基础工程知识体系所蕴含的思想价值和精神内涵[4],在32个重要知识点中均“植入”思政案例,如万里长城、南京长江大桥、北京大兴国际机场等工程的施工难点与处理方案。将思政案例贯穿到课程建设的全过程,将思政元素的育人功能与专业知识传授有机结合,构建基础工程思政内容体系。

3. 教学方法更新

课上注重启发式、讨论式教学,课外安排工程参观,进行公开项目的“云观摩”,并以专家讲座形式巩固理论教学效果。將“黄土地区深基坑支护虚拟仿真实验”等相关的虚拟实验引入本课程的教学工作中。设计课程实践环节,使学生直接面对实际工程问题,选择一定比例的优秀学生参与教师相关基础工程的科研及科技服务。积极引入外部资源相互合作,将育才和育人有机结合,提高课程的实践性和创新性[5]。

4. 教学模式改革

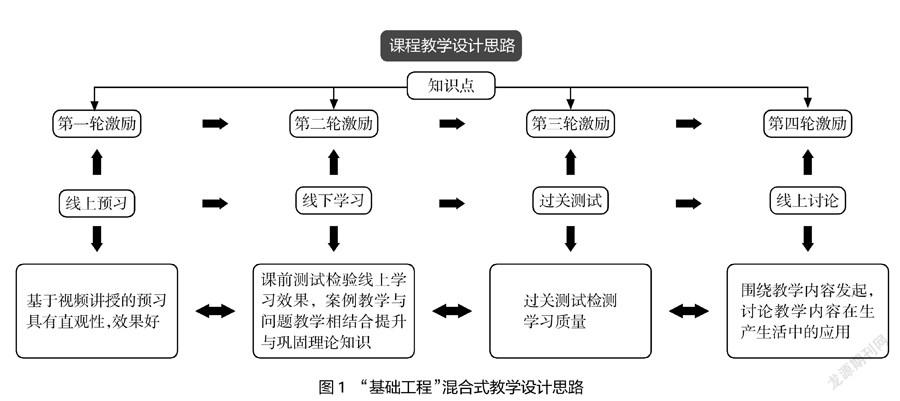

本着“以学生为中心”的教育理念,全面采用线上线下相结合的混合式教学模式。课前,根据教学进度,将知识点在教学互动软件上发布,引导学生进行线上预习,让学生在寻求、探索解决问题的活动中,掌握知识、发展智力、培养技能,促进学生创造思维的发展。课中,采用问题与案例教学相结合的方式对理论知识进行实践。通过处理有挑战度的实际工程问题,让学生从“工程技术人员”角度而非“学生”角度学习基础工程理论。课后,要求学生完成过关测试、参加线上讨论,对知识再巩固。通过四轮激励措施,从线上线下两个维度巩固学生对于知识点的掌握。

三、教学实践探索

通过以上教学改革,课程教学重点突出、理论联系工程实践,课程内容与当前我国房屋建筑、桥梁、隧道、给排水、结构防灾与加固等学科发展与市场热点紧密相连,课程的学习有助于学生适应土木工程市场的技术培养需求。

在课程建设方面,课程入选了2020年南京林业大学在线开放课程,教学团队入选2021年国家课程思政教学团队,课程负责人获得2020年第三届江苏省本科高校青年教师讲课竞赛一等奖,被授予“江苏省青年岗位能手”“江苏省技术能手”称号“江苏省五一创新能手”荣誉称号等。

在教学内容方面,课题组根据最新前沿技术和规范,更新了多媒体课件32个、教案185页,内容涵盖浅基础、桩基础、沉井、地下连续墙、地基处理等。更新后的教学资料注重培育学生求真务实、爱岗敬业、精益求精的工匠精神,培养学生自主学习知识并运用知识解决实际工程问题的能力,为我国基础设施建设培养了德智体美劳全面发展的高素质人才。

四、结语

在新的时代背景下,“基础工程”课程的教学改革工作已迫在眉睫。通过优化核心知识点,融入最新科研成果,“植入”思政案例,加强启发式、讨论式教学手段等措施,将实际工程问题与课程内容有机结合,用新思想、新技术、新知识来解决一流课程建设背景下“基础工程”课程新问题,全方位培养学生的实践和创新能力。

参考文献:

[1] 教育部关于一流本科课程建设的实施意见(教高[2019]8号)[J]. 中华人民共和国国务院公报,2020(05):57-62.

[2] 饶燕婷. 一流本科教育的内涵与基本特征[J]. 大学(研究版),2020(06):15-20+14.

[3] 魏进,王晓谋. 《基础工程》课程教学改革与研究[J]. 陕西教育(高教),2009(12):30-31.

[4] 杨谊,喻德旷. 工学类专业课程思政案例设计与运用[J]. 高教论坛,2021(02):48-51.

[5] 郑开启,李国芬. 新工科教育背景下高校青年教师教学能力提升对策研究[J]. 科教文汇,2019(23):71-72.

(责任编辑:汪旦旦)

基金项目:南京林业大学2021年度教学质量提升工程一流课程“四新”建设项目(项目编号:《基础工程》2021-SXJS-018);南京林业大学2019年度教学质量提升工程一流人才培养模式改革项目“面向‘卓越工程师2.0’计划的一流土木工程专业人才培养模式改革与实践”(项目编号:2019nfurcpy003);南京林业大学2019年度教学质量提升工程一流课程建设项目“土木类专业导论”(项目编号:2019nfukczs006)。

作者简介:丁明珉(1989—),男,博士,南京林业大学讲师,研究方向:钢竹组合结构理论、预应力空间钢结构施工;魏洋(1978—),男,博士,南京林业大学土木工程学院院长,教授,研究方向:桥梁检(监)测与加固技术、竹(木)结构、新型组合结构、海水海砂混凝土结构;李国芬(1965—),女,学士,南京林业大学纪委副书记、监察处处长,教授,研究方向:大跨径桥梁钢桥面铺装技术。