混改国企多个大股东与过度负债

2021-12-15张慧敏孙浩然盖瑶肖红玮

张慧敏 孙浩然 盖瑶 肖红玮

【摘要】混合所有制改革的背景下, 已有范例验证多个大股东并存能实现国有企业高质量发展。 以2014 ~ 2019年我国A股国有上市公司为研究对象, 实证检验多个大股东的股权结构对国有企业过度负债的影响, 并探究控制链长度在其中发挥的调节作用。 研究表明, 多个大股东的结构有利于降低过度负债程度, 且大股东数量越多, 国有企业过度负债水平越低, 并且国有企业的控制链条在上述关系中存在正向调节作用。 进一步研究发现, 多个大股东股权性质的多样化与过度负债程度负相关。 多个大股东中有民营及自然人大股东时更有利于抑制过度负债。 分组检验发现, 多个大股东对国有企业过度负债的治理效应主要体现在竞争性行业与地方国有企业之中。

【关键词】多个大股东;国有企业;混合所有制改革;过度负债

【中图分类号】F271;F272.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2021)24-0020-9

一、引言

国有企业(简称“国企”)混合所有制改革(简称“混改”)的实现途径以及经济后果是学术界关注的焦点。 相关研究发现, 通过引入积极的外部股东、建立合理的股权结构, 有利于国企提高经营效率、改善绩效[1] 。 推行实质性的混改需要进行深层次的股权结构改革, 以保证国企形成良好公司治理并转变经营机制[2] 。 在近年来的混改案例中, 一些国企在不放弃大股东地位的情况下, 刻意安排了多个大股东并存的股权结构。 本文的研究样本显示, 有34%的国有上市公司同时存在两个及两个以上持股比例超过10%的大股东, 而在2013年后, 有115家国有上市公司建立了多个大股东并存的股权结构。 因此, 立足于混改的背景, 关注国企的多个大股东股权结构的经济后果具有现实意义。

相较于民營企业(简称“民企”), 我国国企拥有更高的杠杆率水平, 其中有企业规模、所处行业等特征因素的影响[3] , 更重要的是, 因所有者缺位以及预算软约束等缺陷造成的特殊代理问题[4,5] , 使国企实际负债率远超合理水平, 形成过度负债的局面。 在此情况下, 国企的资本成本增加、财务弹性降低, 最终阻碍了国有资本保值增值的实现[6,7] 。 因此, 如何合理有效地降低国企的杠杆率既事关我国经济的高质量发展, 同时也是目前政府重点关注的议题。 研究表明, 国企引入非国有股东进行治理有助于缓解其过度负债[5] , 然而, 单纯的非国有股东持股难以触动原有经营体制[8] , 使其发挥的改革效果有限。 与中小股东相比, 非控股大股东的持股比例更高, 在企业中拥有更大的影响力与话语权, 并能够形成针对控股股东的控制权压力, 有效监督并遏制控股股东的利益掏空行为[9] 。 在国企混改的背景下, 多个大股东并存的股权结构能否有效监督国有控股股东、促进国企转变经营机制, 由形式上的混改迈向实质性的混改, 进而遏制国企的过度负债呢? 与此同时, 政府作为国企的终极控制人, 组建了金字塔式的控股结构对国企进行控制, 由此形成对国企的控制链条。 延长控制链长度会减轻政府的干预动机, 同时会提高企业的产权保护水平[10] 。 通过延长控制链长度, 是否有利于破除改革阻力, 促进国企实质性混改的实现, 进而影响多个大股东对于过度负债的治理效果, 现有文献无法给出满意的答案。

基于以上分析, 本文以2014 ~ 2019年国有上市公司为样本, 实证研究混改背景下多个大股东的股权结构对国企过度负债的影响, 并检验控制链条长度在二者关系中的调节作用。 本文的创新之处在于: 首先, 丰富了多个大股东经济后果领域的文献。 有关多个大股东对于企业融资决策的影响已得到证实, 具体表现在融资约束、融资成本、融资规模等方面[11,12] 。 在融资规模方面, 已有文献的结论为多个大股东并存的企业有更高的银行债务水平[13] , 而本文基于我国国企进行研究后发现, 多个大股东是降低而非提高国企的杠杆率, 上述结论的差异有助于深入理解多个大股东在不同市场环境下的治理后果。 其次, 丰富了国企过度负债治理领域的文献。 现有文献主要从集团控制、国家审计监督、对外直接投资等角度探讨了过度负债的成因以及治理措施, 在此基础上, 非国有股东参与治理有利于遏制国企过度负债[5] , 但对于国企的股权结构如何影响过度负债这一问题, 并没有过多地涉及。 最后, 通过探究控制链长度在多个大股东与过度负债关系中的调节作用, 更加深入地揭示了政府适当放权、延长控制链长度对于形成有效的内部治理机制的重要性。 此外, 本文具有一定的现实意义, 通过丰富混改具体股权结构研究领域的文献, 为混改实践中设计科学合理的股权结构、实现实质性混改提供了理论依据。

二、文献回顾与研究假设

在混改过程中, 通过引入外部股东作为国企的非实际控制人[14] , 既有利于国企转型为真正的市场主体, 又有利于不同所有制性质的资本相互融合与促进, 最终提高国企的核心竞争力[15] 。 在此期间, 需要确保非国有股东的话语权与影响力, 以避免国企混改流于形式, 无法发挥出应有的效果[16] 。 而跨越股权结构拐点是形式上的混改向实质性混改转变的重要标志[2] 。 在股权安排设计上, 一方面需要提高非国有股东的持股比例, 保障其拥有足够的话语权与影响力, 另一方面, 国有股东能够在促进企业创新等方面发挥积极作用[17] , 国企的民营化亦会加剧民营股东的掏空行为[18] , 因此引入的非国有股东并不是越多越好, 其持股比例存在合理区间[15] 。 综上所述, 股权结构安排应当遵循分权控制的原则, 确保在打破国有控股股东“一股独大”情况的同时形成股东间的竞争关系[19] , 有利于混改目标的实现[20] 。

在多个大股东的股权结构下, 企业存在一个或多个持股比例较高的非控股股东。 由于持有较高比例的股份, 非控股大股东能够通过投票权对企业经营决策施加影响。 进一步地, 多个大股东的出现提高了对控股股东的监督效率, 可抑制控股股东侵害中小股东利益的行为, 缓解第二类代理问题[21] 。 由于退出威胁的存在, 多个大股东能遏制管理层的机会主义行为, 缓解第一类代理问题[22] 。 因此, 作为股权集中与股权分散两种股权结构的中间之选, 多个大股东的股权结构能带来积极的治理效果。 例如, 冯晓晴等[23] 发现, 多个大股东的股权结构安排可以对管理层形成有效监督, 抑制管理层私利行为, 进而提高社会责任绩效。 覃志刚和陈茂南[24] 发现, 多个大股东的存在对公司业绩起到促进作用, 体现了降低公司代理成本的积极效果。 但与此同时, 多个大股东的出现增加了沟通与协调成本, 降低了监督高管的效率[25] , 提高了管理层的超额薪酬[26] 。 当大股东之间持股比例相近时, 控股股东会受到控制权争夺的压力, 会降低决策效率[27] 。 在混改背景下, 国企建立多个大股东并存的股权结构能起到监督与制衡的作用, 从而提高国企的风险承担水平[28] 。

从过度负债形成的原因角度看, 我国国企普遍存在国有股“一股独大”的问题, 即国有股东掌握了企业的绝对控制权。 国有股东具有控制刚性, 由于担心股权融资会冲淡国有股份及其控制力, 同时考虑到债务融资具有更加便利的条件, 国有股东更倾向于通过债务融资而非股权融资进行扩张。 作为政府与国企间的纽带, 国有股东加强了企业与政府之间的联系。 国有股东兼顾政治目标与绩效目标, 需要国企承担政策性负担, 增加了国企降低杠杆率的难度。 而且, 国有股东代表国家的利益, 对企业行使监督权, 客观上存在“所有者缺位”的问题。 因此, 国企管理层会拥有一定的信息优势, 仅凭国有股东难以对国企管理层实行有效的监督。 在此前提下, 国企管理层通过负债融资进行企业规模扩张、公益捐赠等行为, 从而获得更高的个人收益。 而负债决策更容易得到国有股东的批准, 并且高负债带来的财务危机成本相对较低。 因此, 国企管理层会产生“道德风险”与“短期行为”, 使负债结构偏离合理水平, 造成国企过度负债。

混改后引入多个大股东为国企过度负债治理提供了机会。 首先, 进入国企的其他大股东具备逐利的天性, 在某些情况下更加注重短期利益最大化[29] 。 对于过度负债企业而言, 进一步提高企业的杠杆率不仅会增加企业潜在的财务风险、有损企业的长期利益, 也会因增加股价崩盘风险而损害其短期利益[30] 。 由于更高的持股比例会带来更大的损失, 因此其他大股东更有动机对国企管理层进行监督, 参与国企的经营管理, 对可能造成过度负债、有损企业价值的决策施加影响。 与此同时, 其他大股东也会参与国企治理, 改进企业的激励制度, 减少国企管理层的短期行为。 在多个大股东的股权结构下, 其他大股东会缓解在国有控股股东“一股独大”情况下的“内部人控制”现象, 有助于加强对国企管理层的监督, 缓解委托代理问题。 其次, 其他大股东会对国有控股股东进行制衡, 这将打破国有控股股东的控制刚性, 其他大股东会利用自身的投票权, 遏制国有控股股东过度利用负债的融资决策。 最后, 多个大股东有利于破除企业的非市场化机制, 为企业减负。 其他大股东的存在意味着国有控股股东影响力的下降, 多个大股东会参与企业的制度改革, 去除非市场化机制。 增加企业自身的自主权, 有利于摆脱政策性负担, 降低过度负债程度。 因此, 本文提出假设1。

H1: 混改国企存在多个大股东与过度负债程度负相关。

国企内部普遍存在金字塔式的控制结构, 控制链的长度体现了金字塔结构的复杂程度。 基于政府放权观, 政府会在国企内部建立金字塔式的组织结构, 通过延长控制链的方式建立政府与国企之间的“隔离带”, 实现放大国有控制权以及减少政府干预的双重目标[10] 。 相关研究表明, 延长国企控制链有利于降低股价崩盘风险[8] , 降低权益资本成本[31] 。 但与此同时, 也会弱化国有股东的监督能力, 加剧国企管理层的“内部人控制”[32] 。

延长国企的控制链有利于增强多个大股东对过度负债的治理效果。 一方面, 延长国企控制链会减少国有控股股东对其他大股东的利益侵害行为。 政府会通过国有控股股东对企业的经营决策进行干预, 强化非市场机制, 同时向企业转嫁政策性负担, 提高其他大股东的治理难度和治理成本。 随着控制链的延长, 行政干预会减弱, 国有控股股东由此产生的政治优势与资源优势会被削弱, 其他大股东参与企业经营决策的话语权会相应地得到增强。 另一方面, 控制链的延长会提高国企行为的市场化程度, 从而建立起有效的投资者保护制度[33] 。 与此同时, 拥有更长控制链国企的经营目标更具有盈利性, 从而拥有更好的绩效表现。 在此情况下, 其他大股东的决策参与权与剩余现金流索取权能得到充分保障, 有利于消除其他大股东的后顾之忧, 充分参与到企业治理之中。 因此, 本文提出假设2。

H2: 控制鏈的延长会增强多个大股东对过度负债的抑制作用。

三、研究设计

1. 样本选择与数据来源。 本文选取2014 ~ 2019年A股国有上市公司为样本, 去掉金融类上市公司、ST和∗ST公司以及数据不全的公司, 最后删除第一大股东持股比例低于10%的公司, 共计获得5088个观测样本。 本文数据来源于CSMAR以及WIND数据库, 此外, 国企控制链长度数据根据上市公司年报手工整理而得。 为了避免极端值对回归结果的影响, 本文对连续变量进行了上下1%水平的Winsorize处理。 相关回归结果使用Stata 16.0软件进行处理。

2. 研究模型。 为了验证假设1, 即多个大股东的股权结构对国企过度负债程度的影响, 本文构建多元回归模型, 如(1)式所示:

Overdebt=α0+α1MLS+α2controls+Firm+Year+εit (1)

为了验证假设2, 即政府控制层级对多个大股东的股权结构对国企过度负债程度影响的调节作用, 本文构建多元回归模型, 如(2)式所示:

Overdebt=α0+α1MLS+α2MLS×Layer+

α3Layer+α4controls+Firm+Year+εit (2)

3 变量说明。

(1)被解释变量过度负债程度(Overdebt)的衡量。 借鉴张会丽和陆正飞[34] 的研究思路, 采用有息负债率与其年度行业平均值之差(Overdebt1)对过度负债程度进行衡量, 该指标越大则说明过度负债程度越高。 该种测算方式的一个重要假设是将行业的平均负债水平作为企业的合理负债水平, 从而忽视了企业之间合理水平的个体差异, 具有一定的局限性。 因此, 本文同时采用有息负债率与企业目标有息负债率(Lev_aim)之差(Overdebt2)对企业过度负债进行衡量, 该种方法需要基于影响企业负债程度的因素对目标资本结构进行拟合, 考虑企业目标负债水平的个体差异, 能够较为准确地衡量企业的目标负债程度, 该指标越大则说明过度负债程度越高。 对企业目标有息负债率(Lev_aim)预测的回归模型如(3)式所示:

Lev_aimt=α0+α1Levt-1+α2Sizet-1+

α3ROAt-1+α4MBt-1+α5DEPt-1+α6Mortgaget-1+

α7Lev_medt-1+Year+Firm+εit (3)

其中, 用于对目标有息负债率进行拟合的变量包括: 企业实际有息负债率(Lev)、企业规模(Size)、盈利能力(ROA)、市值账面比(MB)、非债务税盾(DEP)、资产抵押能力(Mortgage)、有息负债率的年度行业平均值(Lev_med), 在此基础上采用固定效应模型对目标有息负债率进行拟合。

(2)解释变量多个大股东(MLS)的衡量。 我国《公司法》规定, 持股比例在10%以上的股东拥有召开临时股东大会、提出临时提案以及提出股东代表诉讼等权利。 因此, 本文以持股比例大于10%为标准判断是否为大股东。 在此基础上, 使用大股东数量(MLS_n)及多个大股东结构的哑变量(MLS_dum)对多个大股东的股权结构进行衡量。

(3)调节变量控制链长度(Layer)的衡量。 本文借鉴已有文献[10,33] 的做法, 使用终极控制人与上市公司之间控制链长度的最大值衡量。 相关数据通过收集上市公司年报中披露的控股股东产权及控制关系图, 手工整理得出。

(4)控制变量的选取。 本文选取了企业规模(Size)、盈利能力(ROA)、市值账面比(MB)、非债务税盾(DEP)、资产抵押能力(Mortgage)、有息负债率的年度行业平均值(Lev_med)、企业成长性(Growth)和企业经营活动现金流(cf)作为控制变量。 Year表示年度的固定效应, Firm表示企业个体的固定效应, 以对不随时间变化的不可观测因素进行控制。 具体的变量定义见表1。

四、实证结果分析

1. 描述性统计。 本文主要变量的描述性统计结果如表2所示。 Overdebt1与Overdebt2作为过度负债的代理变量, 其平均数分别为0.0151与-0.0002, 中位数分别为0.0000与-0.0115, 说明样本中有近一半的国企存在过度负债。 此外, Overdebt1的最大值、最小值分别为0.402与-0.288, 而Overdebt2的最大值为0.256、最小值为-0.159, 说明不同企业间的过度负债程度存在较大差异, 且国企的资本结构向行业平均水平偏离的程度更大。 在多个大股东方面, 样本期间平均有34%的国有上市公司存在多个大股东的结构, 企业平均大股东数量为1, 这说明在推行股权分置改革以及混改后, 国有控股股东一股独大的现象仍然普遍。 此外, 控制链长度(Layer)的平均值为2.903、P50值为3, 这表明国企与终极控制人之间普遍存在2 ~ 3层的控制层级; 控制链长度(Layer)的标准差为1.18、最大值为11, 这说明不同企业间的控制链长度存在较大差异, 可能在多个大股东对过度负债的治理效果上产生影响。

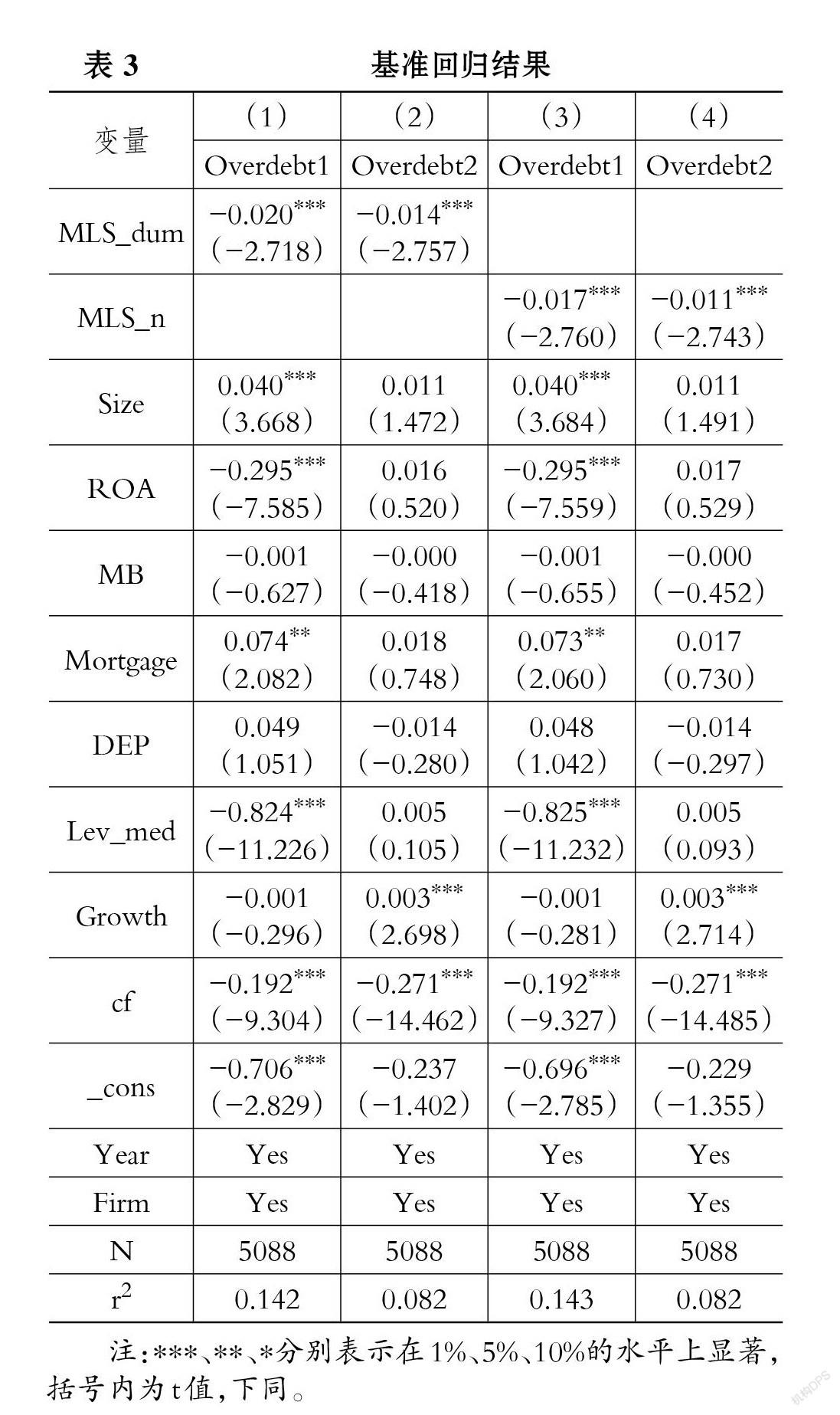

2. 基准回归结果。 本文采用多元回归模型(1)对多个大股东对国企过度负债程度进行了检验, 结果如表3所示。 其中, 列(1)与列(2)表示解释变量多个大股东的虚拟变量(MLS_dum)分别在两种过度负债计算方式(Overdebt1与Overdebt2)下的回归结果, 结果显示MLS_dum的系数分别为-0.02与-0.014, 且均在1%的水平上显著, 即是否建立多个大股东的股权结构与过度负债程度显著负相关。 列(3)与列(4)表示解释变量大股东数量(MLS_n)的回归结果。 MLS_n的系数分别为-0.017与-0.011且均在1%的水平上显著, 即大股东数量与国企过度负债程度显著负相关。 上述回归结果证明了H1, 即建立多个大股东的股权结构显著降低了国企的过度负债程度。 同时, 大股东数量越多, 产生的制衡效应越明显, 国企的过度负债程度越低。 因此, 随着国企混改的不断推进, 非国有控股股东会积极主动地参与公司治理, 对管理层及控股股东进行监督与控制, 对企业的负债决策进行纠偏, 以保证自身的权益, 进而促使国企杠杆率回归合理水平。

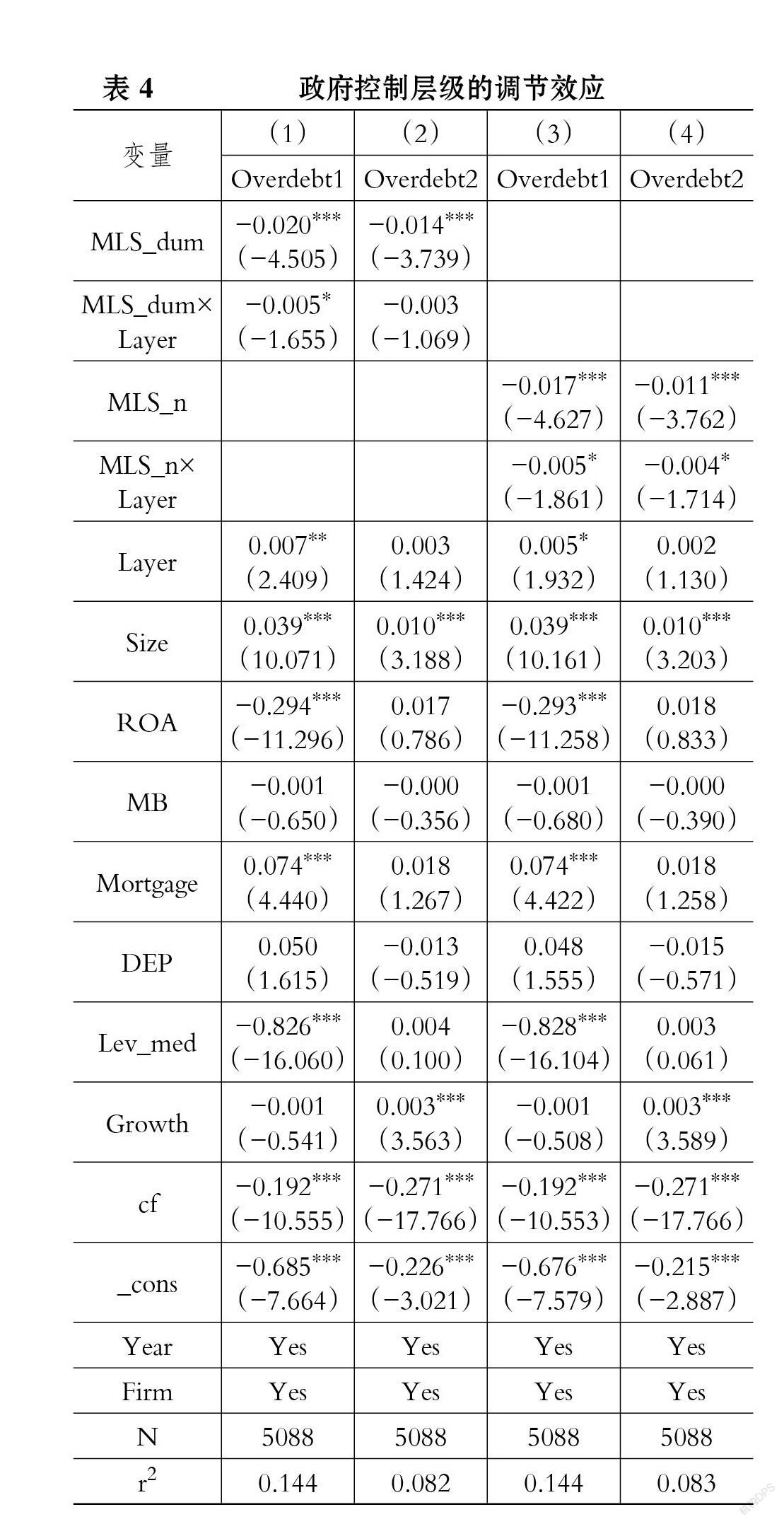

3. 政府控制层级的调节效应。 表4报告了假设2的回归结果。 其中列(1)和列(2)解释变量为多个大股东股权结构的虚拟变量(MLS_dum), 从回归结果来看, 多个大股东股权结构的虚拟变量和政府控制层级的交乘项(MLS_dum×Layer)与过度负债程度Overdebt1在10%的水平上显著负相关, 与过度负债程度Overdebt2关系为负向但不显著。 列(3)和列(4)的解释变量为大股东数量(MLS_n), 多个大股东数量和政府控制层级的交乘项(MLS_n×

Layer)在10%的水平上显著负相关。 这表明政府的控制链长度作为一种保护混改股东利益与阻止政府干涉的替代性手段, 有利于其他大股东充分发挥应有的监督与制衡作用。 随着控制链长度的延长, 非国有控股股东在企业中的实际影响力增大, 更有利于发挥其治理效果, 降低国企的过度负债程度, 验证了H2。

4. 内生性控制。 多个大股东与国企过度负债程度之间可能存在一定的内生性。 首先, 二者之间可能存在反向因果的关系, 如推行债转股、通过增资扩股的方式引入外部股东等方法是缓解过度负债的重要手段, 而过度负债程度高的国企可能在财务状况的压力下, 建立了多个大股东并存的股权结构。 其次, 回归结果可能会受到样本自选择偏差的影响, 过度负债程度低的国企财务状况较好, 可能会吸引其他大股东的进入。 最后, 可能存在不可观测的因素同时影响股权结构以及过度负债, 带来遗漏变量的内生性问题。 因此, 本文采取二阶段工具变量回归法(2SLS)以及倾向得分匹配法(PSM)对潜在的内生性问题进行处理。

(1)二阶段工具变量回归法(2SLS)。 为了缓解多个大股东与国企过度负债程度之间的内生性问题, 本文借鉴王美英等[28] 、Ben-Nasr等[12] 的研究思路, 以上一年度同行业平均股权结构(Multipro)作为工具变量。 一方面, 行业内的平均股权结构与企业的股权结构相关, 满足工具变量选择的相关性要求;另一方面, 行业内的平均股权结构除对企业的股权结构有影响外, 不会对过度负债治理产生任何直接影響, 满足工具变量选择的外生性要求。

表5报告了2SLS第二阶段的回归结果。 列(1)与列(2)分别报告了过度负债程度(Overdebt1、Overdebt2)与大股东数量(MLS_n)的回归结果, 两者分别在1%以及5%的水平上显著负相关。 列(3)与列(4)报告了过度负债程度与多个大股东股权结构(MLS_dum)的回归结果, 两者分别在1%以及5%的水平上显著负相关。 Year与Ind分别表示本文对模型中可能出现的年度与行业效应进行了控制。 综上所述, 使用2SLS模型控制了潜在的内生性问题后, 回归结果与前文的结论基本一致。

(2)倾向得分匹配法(PSM)。 本文使用倾向得分匹配法, 将具有相同财务特征, 同时在是否存在多个大股东结构上存在差异的样本进行匹配, 以此缓解遗漏变量引发的内生性问题。 采用邻近匹配法, 以存在多个大股东结构的样本为处理组, 以不存在多个大股东结构的样本为对照组, 按照1∶1的比例进行样本配对。 其中, 识别对照组采用Logit回归计算倾向得分, 企业特征变量包括公司规模、盈利能力、市值账面比、年度行业负债平均值、资产抵押能力、非债务税盾以及行业和年度等变量。 在计算概率并配对的基础上, 对模型(1)重新进行回归分析, 结果(略)显示, 平均处理效应ATT均在10%的水平上显著, 且符号与前文回归结果一致, 表明结论具有稳健性。

5. 其他稳健性检验。 本文同时采取以下措施对结论的稳健性进行检验: 第一, 更改多个大股东的界定标准, 以持股比例20%与5%作为大股东的界定标准, 重新对模型进行检验; 第二, 考虑其他大股东的相对力量, 使用其他大股东持股比例作为解释变量, 对模型进行检验; 第三, 替换被解释变量的计量标准, 借鉴吴秋生与独正元[5] 的研究, 使用是否过度负债的虚拟变量对结构进行回归。 经过上述稳健性检验, 回归分析的基本结论不变, 表明本文的结论可靠。

五、进一步分析

1. 其他大股东产权性质与过度负债治理。 实际上, 其他大股东的产权性质并非完全相同, 而不同产权性质的股东在话语权、参与意愿以及决策偏好等方面存在明显的异质性, 影响了治理效果[35] 。 因此, 本文进一步检验其他大股东的产权性质多样性(MLS_type)以及特定所有权性质的其他大股东对国企过度负债程度的影响。 借鉴郝阳和龚六堂[1] 的研究, 将其他大股东的产权性质分为国有股东、民营及自然人股东、机构投资者以及外资股东四类。 通过计算大股东种类即可得到产权性质多样性指标。 其他大股东中是否包括国有股东、民营及自然人股东、机构投资者和外资股东分别使用State_dum、Private_dum、Inst_dum和Foreign_dum指标表示。

产权性质多样性与过度负债程度的回归结果如表6的列(1)和列(2)所示, MLS_type与过度负债程度分别在10%与5%的水平上显著负相关。 这表明在产权多元化的条件下, 其他大股东的产权性质越丰富, 越有利于对国有控股股东以及管理层形成制衡, 从而实现了对过度负债的治理。 进一步地, 列(3)和列(4)、列(5)和列(6)、列(7)和列(8)、列(9)和列(10)分别表示以过度负债为因变量, 以不同产权性质股东的虚拟变量为自变量的回归结果。 结果表明, 自变量State_dum、Inst_dum、Foreign_dum与过度负债的回归系数为负但不显著。 Private_dum与过度负债的回归系数分别为-0.033与-0.023, 绝对值与其他自变量的回归系数相比较大, 且均在1%的水平上显著为负。 从回归结果中可以看出, 民营及自然人大股东对国企过度负债的治理效果更加明显。 原因可能在于, 与其他所有权性质的大股东相比, 民营及自然人持股能够在企业中获取较大的所有权和话语权[35] , 从而更有意愿以及动力参与到国企过度负债治理中。

2. 国企分类与多个大股东治理效果。 本文从行政层级以及所处行业两个角度对国企进行分组, 检验多个大股东对过度负债治理效果的差异。 在行政层级方面, 参考陈艳利和姜艳峰[36] 的做法, 本文按照样本企业最终控制人的性质, 将全样本分为中央国企样本组和地方国企样本组, 对模型重新进行回归。 表7的列(1) ~ 列(4)为中央国企样本组的回归结果, 结果显示, 自变量MLS_dum与MLS_n在中央国企组均不显著。 列(5) ~ 列(8)为地方国企样本组的回归结果, 以Overdebt1与Overdebt2为因变量, 以MLS_dum与MLS_n为自变量的回归系数分别在1%、1%、5%、1%的水平上显著为负。 说明多个大股东对过度负债的治理效果仅仅在地方国企才能起到作用。 这可能是因为中央国企的国有控股股东在企业内部拥有更大的话语权和影响力, 仅凭其他大股东的力量难以对其进行制衡, 削弱了多个大股东对于过度负债的治理效果。

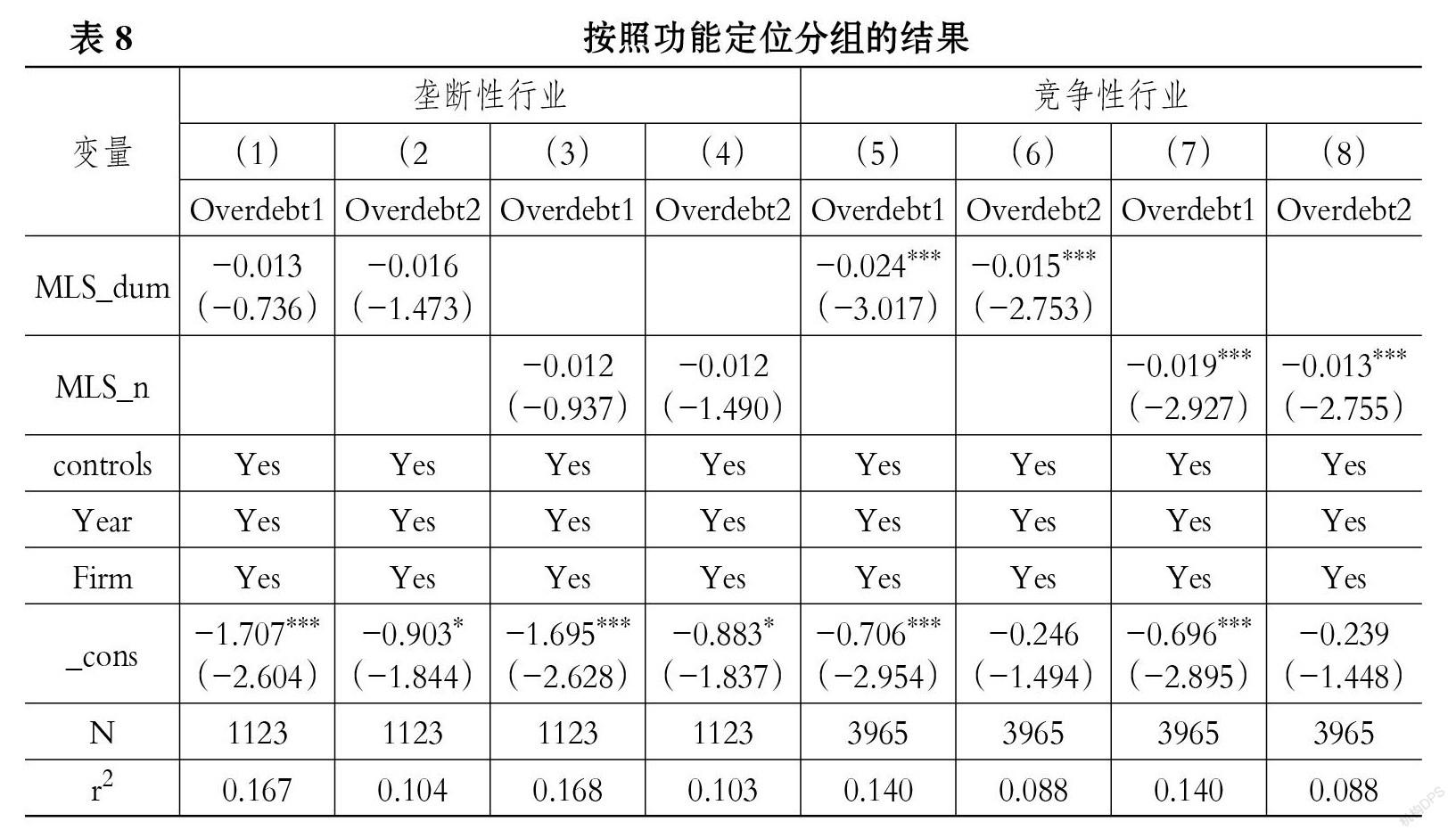

在所处行业方面, 本文参考许晨曦等[37] 的研究, 按照国有企业所处行业, 将全样本分为垄断性行业和竞争性行业。 表8的列(1) ~ 列(4)报告了垄断性行业的回归结果, 结果显示, 自变量MLS_dum与MLS_n在中央国企组均不显著。 列(5) ~ 列(8)为竞争性行业的回归结果, 以Overdebt1与Overdebt2为因变量, 以MLS_dum與MLS_n为自变量的回归系数均在1%的水平上显著为负。 说明多个大股东对过度负债的治理效果仅仅在竞争性行业的国企才能起到作用。 原因可能在于, 垄断性质的国企拥有更多的利润, 其他大股东则拥有更高的进入积极性。 在此情况下, 国有控股股东会拥有更大议价权, 其他大股东进行制衡的难度会提高, 削弱了过度负债治理的效果。

六、结论与启示

本文以2014 ~ 2019年国有上市公司为研究样本, 实证检验并分析多个大股东的股权结构对国企过度负债的影响。 研究结果表明, 多个大股东并存的股权结构与过度负债程度负相关, 且大股东数量越多, 国企的过度负债程度越低。 控制链的延长强化了多个大股东与过度负债之间的关系。 进一步研究发现, 多个大股东的治理效应主要体现在竞争类国企与地方国企中, 且非控股大股东的产权性质与过度负债治理效果之间存在明显的异质性。 以上得到的结论有助于进一步加深对于多个大股东股权结构产生的公司治理效果的理解, 并且为国企过度负债治理以及国企混改中股权结构的选择提供了经验证据。

本文的启示在于: ①应当认识到多个大股东并存的股权结构对国企的治理效果, 适当增加大股东数量, 目的在于形成股东间相互竞争、相互监督以及相互促进的关系, 有利于缓解因“一股独大”与“内部人控制”带来的代理问题, 进而优化财务融资决策, 降低国企的过度负债程度。 ②延长国企的控制链是政府放权的一种手段, 有利于增强企业的自主权, 但也会降低国资监管力度, 甚至恶化治理环境。 而在多个大股东并存的股权结构下, 适当延长控制链有利于国有控股股东建立与其他大股东的竞争关系, 提高其他大股东的治理积极性, 不仅能弥补延长控制链后国资监管缺失的问题, 而且为有效治理国企过度负债问题提供了更强的动力。 ③分层分类推动国企混改, 正确认识股权结构的治理效果。 本文的研究结果发现, 在中央国企与垄断性行业中, 由于国有控股股东的强势地位, 导致多个大股东的股权结构并没有发挥出应有的治理效果, 这说明多个大股东的股权结构存在一定的局限性, 不能适用于所有类型的国企。 因此, 在积极推动国企分类改革的基础上, 还应加大对上述两种国企的放权力度, 规范国有控股股东的行为, 最终实现国企治理现代化的目标。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] 郝阳,龚六堂.国有、民营混合参股与公司绩效改进[ J].经济研究,2017(3):122 ~ 135.

[2] 张文魁.混合所有制的股权结构与公司治理[ J].新视野,2017(4):11 ~ 19.

[3] 陆正飞,何捷,窦欢.谁更过度负债:国有还是非国有企业?[ J].经济研究,2015(12):54 ~ 67.

[4] 盛明泉,张敏,马黎珺,李昊.国有产权、预算软约束与资本结构动态调整[ J].管理世界,2012(3):151 ~ 157.

[5] 吴秋生,独正元.混合所有制改革程度、政府隐性担保与国企过度负债[ J].经济管理,2019(8):162 ~ 177.

[6] DeAngelo H., A.S.Goncalves, R. M. Stulz. Corporate Deleveraging and Financial Flexibility[ J].Review of Financial Studies,2018(8):3122 ~ 3174.

[7] Karen Lai, Ashna Prasad, George Wong, Iliyas Yusoff. Corporate Deleveraging and Financial Flexibility: A Chinese Case-study[ J].Pacific-Basin Finance Journal,2020(1):101299.

[8] 田昆儒,田雪丰.控制链长度与上市公司股价崩盘风险:影响效果及机制检验[ J].财贸研究,2019(10):78 ~ 92.

[9] Laeven L., Levine R.. Complex Ownership Structures and Corporate Valuations[ J].Review of Financial Studies,2008(2):579 ~ 604.

[10] Fan Joesph P. H., Wong T. J., Zhang Tianyu. Institutions and Organizational Structure: The Case of State-owned Corporate Pyramids[ J].The Journal of Law,Economics & Organization,2013(6):1217 ~ 1252.

[11] Attig N., O. Guedhami, D. Mishra. Multiple Large Shareholders,Control Contests,and Implied Cost of Equity[ J].Journal of Corporate Finance,2008(5):721 ~ 737.

[12] H. Ben -Nasr, S. Boubaker,W. Rouatbi. Ownership Structure,Control Contestability,and Corporate Debt Maturity[ J].Journal of Corporate Finance,2015(10):265 ~ 285.

[13] Boubaker S., W. Rouatbi, W. Saffa R.. The Role of Multiple Large Shareholders in the Choice of Debt Source[ J].Financial Management,2017(1):241 ~ 274.

[14] 逯东,黄丹,杨丹.国有企业非实际控制人的董事会权力与并购效率[ J].管理世界,2019(6):119 ~ 141.

[15] 马连福,王丽丽,张琦.混合所有制的优序选择:市场的逻辑[ J].中国工业经济,2015(7):5 ~ 20.

[16] 蔡贵龙,柳建华,马新啸.非国有股东治理与国企高管薪酬激励[ J].管理世界,2018(5):137 ~ 149.

[17] 鄧永勤,汪静.国有参股股东能够促进企业创新吗[ J].科技进步与对策,2020(10):81 ~ 89.

[18] 涂国前,刘峰.制衡股东性质与制衡效果——来自中国民营化上市公司的经验证据[ J].管理世界,2010(11):132 ~ 142+188.

[19] 郑志刚.分权控制与国企混改的理论基础[ J].证券市场导报,2019(1):4 ~ 10+18.

[20] 綦好东,郭骏超,朱炜.国有企业混合所有制改革:动力、阻力与实现路径[ J].管理世界,2017(10):8 ~ 19.

[21] Barroso C. R., Burkert M., Davila A., Oyon D.. Shareholder Protection the Role of Multiple Large Shareholders[ J].Corporate Governance: An International Review,2016(2):105 ~ 129.

[22] Edmans A.,V. W. Fang, E. Zur. The Effect of Liquidity on Governance[ J].Review of Financial Studies,2013(6):1443 ~ 1482.

[23] 冯晓晴,文雯,靳毓.多个大股东与企业社会责任[ J].财经论丛,2020(10):64 ~ 74.

[24] 覃志刚,陈茂南.多个大股东与公司业绩——基于我国A股上市公司的经验[ J].技术经济,2020(6):89 ~ 98.

[25] Fang Y., M. Hu, Q. Yang. Do Executives Benefit from Shareholder Disputes?Evidence from Multiple Large Shareholders in Chinese Listed Firms[ J].Journal of Corporate Finance,2018(51): 275 ~ 315.

[26] 赵国宇.CEO会利用多个大股东“制衡”从中获利吗?——来自CEO超额薪酬的经验证据[ J].外国经济與管理,2019(8):126 ~ 139.

[27] Gomes A., W. Novaes. Sharing of Control Versus Monitoring as Corporate Governance Mechanisms[Z].SSRN,2006.

[28] 王美英,陈宋生,曾昌礼,曹源.混合所有制背景下多个大股东与风险承担研究[ J].会计研究,2020(2):117 ~ 132.

[29] 马连福,张晓庆.非国有股东委派董事与国有企业双元创新——投资者关系管理的调节作用[ J].经济与管理研究,2021(1):88 ~ 103.

[30] 刘丽娜,马亚民.实体企业金融化、过度负债与股价崩盘风险——基于上市公司投资视角的检验[ J].云南财经大学学报,2018(3):41 ~ 55.

[31] 柳志南,王玉红.国有企业金字塔结构降低权益资本成本了吗?[ J].财经问题研究,2017(9):74 ~ 81.

[32] 钟海燕,冉茂盛,文守逊.政府干预、内部人控制与公司投资[ J].管理世界,2010(7):98 ~ 108.

[33] 周绍妮,王中超,操群.控制链长度与国企混合所有制[ J].会计研究,2020(5):80 ~ 90.

[34] 张会丽,陆正飞.控股水平、负债主体与资本结构适度性[ J].南开管理评论,2013(5):142 ~ 151.

[35] 卢建词,姜广省.混合所有制与国有企业现金股利分配[ J].经济管理,2018(2):5 ~ 20.

[36] 陈艳利,姜艳峰.非国有股东治理与股利平稳性——基于竞争性国有控股上市公司的经验证据[ J].中南财经政法大学学报,2020(2):37 ~ 47.

[37] 许晨曦,金宇超,杜珂.国有企业混合所有制改革提高了企业投资效率吗?[ J].北京师范大学学报(社会科学版),2020(3):148 ~ 160.