森林旅游背景下游客的生态公益林保护行为意愿*

2021-12-15秦悦婷石亚男温亚利

黄 元 杨 洁 秦悦婷 石亚男 温亚利

(北京林业大学经济管理学院 北京 100083)

中国经济发展水平飞速提升,人民群众的需求从对基本的物质文化需要已转变为对高品质美好生活的追求。在《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》中,再次强调了生态环境保护需要人民群众的共同参与。生态公益林是以保护和改善人类生存环境、保存物种资源、维护生态平衡、森林旅游、科学实验和国土安全等需要为主要经营目的的森林、林木和林地(曹小玉等, 2015)。根据《中国林业和草原统计年鉴2018》调查数据显示,中国现有森林面积约2.20亿hm2,其中需管护的权属为国有的生态公益林面积占32%,集体和个人所有的生态公益林面积占20%,所有的生态公益林面积加起来已超过中国森林总面积的一半,并且随着国家对天然林资源保护的重视不断加深,生态公益林面积仍将处于持续增长的状态。

根据资料显示,位于重要生态区位的生态公益林大部分分布于偏远山区,不仅管护难度巨大,还存在着生态补偿制度不够完善、补偿资金不到位等问题(胡长清, 2012)。生态公益林的定位不同于以提供木质林产品为主要经营目的的森林,它主要是以提供公益性服务为主,具备了典型的公共物品属性。政府在生态公益林的管护当中起到了关键性的中间人作用,这是确保生态效益能够持续提供的基本条件(李占兴, 2013)。生态公益林建设本身是一项公益性的事业,此前就曾经有学者提出应按照“谁受益,谁补偿”的原则,由生态效益受益者共同承担补偿费用,但在实践中仍存在诸多问题尚未解决(王前进等, 2019; 王奕淇等, 2019); 又有学者认为应该引入市场化机制,带动多元社会力量参与生态公益林建设(沈洁, 2014),然而此类研究又较多地停留于理论辨析层面,不能很好地指导实际的生产建设。学者们逐渐意识到这一点,实证类的相关研究开始出现。如白斯琴和陈钦(2015)将农户视为受益者,运用Logistic模型分析了福建省农户对生态公益林支付意愿的影响因素; 朱臻等(2010)对浙江省长兴县的10个村庄进行调研,采用二元Logistic模型对林农参与生态公益林建设意愿进行了实证分析; 沈洁(2013)以贵州省镇宁县为例,对影响林农参与建设公益林的意愿进行探讨。这些实证研究较好地填补了之前的学术空缺,然而大部分研究生态公益林补偿的文献的视角仍单一集中于农户,忽略了其他可能存在的生态公益林的受益者,如参与生态旅游的游客。这类人群的数量正在逐年增加,且大部分参与生态旅游的游客都拥有一定的经济基础与自由支配的闲暇时间,具备了参与生态公益林保护的基本条件。

国际上的生态补偿主要分为4个类型: 直接公共补偿、限额交易计划、私人直接补偿和生态产品认证计划(Pagiolaetal., 2005)。私人直接补偿又称“自愿补偿”,是指购买者在没有任何管理动机的情况下进行自主交易。本研究对私人直接补偿的概念进行拓展,选择能够最直接感受生态公益林的普通人群——森林生态旅游的游客作为研究对象,着重对游客的生态公益林保护行为意愿的影响因素以及因子间的作用机制进行研究和探讨。本研究可能的贡献主要存在两方面: 一是研究视角比较新颖,可以补充游客对生态公益林保护行为的实证研究; 二是拓展了计划行为理论,丰富了该理论在生产实践中的应用。当前中国社会主要矛盾的变化使得大众参与生态公益林保护的可能性与热情增加,在这个大众态度转变的时间节点,探索全民参与生态公益林保护的可能路径具有十分重要的现实意义,并且,本研究采用从理论模型构建到实证的研究方式,可为现有的计划行为理论拓展提供学术参考。

1 理论模型构建与研究假说

1.1 理论模型概念阐释

1.1.1 拓展的计划行为理论 心理学研究认为,人类的行为在发生前会受到行为意愿的驱使。在社会科学和决策科学的研究领域中,由Ajzen(1991)基于理性行为理论(Theory of Reasoned Action, TRA)提出的计划行为理论(Theory of Planned Behavior, TPB)是目前可以帮助预测人类行为的最常用理论之一。计划行为理论从人类行为意愿和行为之间的关系角度切入对个体行为进行预测和解释,其核心观点在于,行为态度、主观规范和知觉行为控制是决定行为意愿高低的3个影响因素,而行为意愿则是决定最终行为的直接因素(Ajzen, 1991)。

随着计划行为理论的发展和日益完善,该理论逐渐受到市场营销、生态旅游、环境保护等诸多领域的专家学者青睐,并在原模型的理论基础上,根据实际研究的对象进一步优化完善模型使其拥有更强大的适应能力。王丽丽等(2017)将规范激活理论与计划行为理论结合构建了城市居民参与环境治理行为影响因素的理论模型; Juschten等(2019)拓展了计划行为理论用于研究大都市公民前往附近目的地的旅行意图; Musavengane(2019)在计划行为理论的框架下,建立对小型预算酒店业主的责任旅游模式。

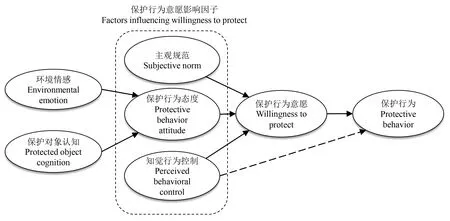

根据王建明等(2015)关于人类情感和行为的关系研究可知,个人情感是行为态度的重要影响因素,因此,将计划行为理论应用于具体的环境保护行为时,应将个体对环境的情感作为保护行为态度的直接影响因素纳入到理论模型中。并且,在涉及到具体保护行为时,个体对于保护对象的认知、对保护对象的理解也会影响到其对于该保护行为的评价,即对这种保护行为的具体态度。由以上分析可以得到本研究一般化的拓展计划行为理论模型(图1)。

图1 拓展的计划行为理论模型

1.1.2 保护行为意愿 保护行为意愿是启动保护行为的动机要素,反映了个体为实现目标而愿意付出的努力强度。Smith-Sebasto等(1995)关于环境责任行为的6种分类是目前学术界认可度比较广泛的分类,后续的一些行为分类研究的题项设计也基本包含于这6大类(Cheungetal., 2020; Liuetal., 2019; Suetal., 2019): 亲力行为(Physical Action)、说服行为(Persuasive Action)、经济行为(Financial Action)、公民行为(Civic Action)、教育行为(Educational Action)和法律行为(Legal Action)。本文根据生态公益林的相关保护行为特点,并且考虑到不同保护行为之间区分度问题,将生态公益林保护行为分为4大类: 亲力行为、说服行为、经济行为和公民行为。亲力行为指保护行为主体亲自参与保护行动,强调的是行为主体在体力上的消耗,如参与保护组织、进行垃圾分类等行为都属于亲力行为。说服行为指行为主体以语言上的说服为主要途径,或通过书信、邮件等方式激励他人,使其提高环境保护意识从而达到环境保护的目的。经济行为强调行为主体使用金钱参与以保护环境为目的的活动,如对保护组织进行捐款、投资环保公司等都属于经济行为。公民行为指行为主体通过公民的身份向政府合理表达自身关于环境保护的诉求,如参加投票、向有关部门举报污染等都属于公民行为。目前已有大量实证研究证明,行为意愿对行为最终是否发生存在着显著影响(Warsameetal., 2016; Alzahranietal., 2016; Holdsworthetal., 2019),因此,本研究理论模型的核心部分可进一步简化为保护行为态度、主观规范和知觉行为控制对保护行为意愿的影响研究。

1.1.3 环境情感、保护对象认知和保护行为态度 社会心理学指出,态度并不是人们与生俱来的,而是人们在后天的客观环境中逐渐形成的,更多地是基于人们对其他事物的认识,并会对个人的生活、工作、学习、娱乐等日常行为产生深远的影响(宋明元, 2014)。认知是个人对客观事物的感觉、了解和判断,是形成态度的基础,对保护对象的认知在本研究中指参与森林生态旅游的游客对生态公益林的认知,反映了保护行为主体对保护对象的了解和判断,这在很大程度上会影响到行为主体对生态公益林保护行为的主观评价,即保护行为态度。一般认为,当保护行为主体认为保护对象具有保护价值的时候,更容易对该保护行为产生正面的评价,从而正向地促进了行为主体的保护意愿。环境情感(Environmental Emotion)在本研究中参考王建明(2015)的定义,指行为主体对大自然所抱有的某种情绪体验,可以是积极乐观的,也可以是消极悲观的,反映了行为主体对大自然的喜爱程度。一般情况下,行为主体越是喜爱自然,就越容易对保护行为产生正面积极的评价,自身也更容易产生积极的保护行为意愿。

1.1.4 主观规范 社会规范的形成来源于其他人的想法对个体的影响,就像一个群体中的大多数成员总是维持着某种相似点(宋明元, 2014)。当一个人无法获取到完全信息时,为了能够做出正确的选择,他会倾向于参考多数人的行为。在本研究中,主观规范(Subjective Norm)是指行为主体受到来自于周围人或所属社会群体的影响,由此产生的主观行为意愿。一般来说,当周围人都积极参与保护活动时,在这个群体中的个人也会受到正向的影响从而更愿意参与保护活动。

1.1.5 知觉行为控制 知觉行为控制(Perceived Behavioral Control)是指行为主体对该行为实际执行起来的难易程度的判断,是行为主体根据以往经验、所需资源、个人条件等因素进行综合权衡的感知结果。当个人感觉拥有足够的资源和优秀的自身条件足以完成某种行为时,他的知觉行为控制就会增强,完成该行为的意愿也会增加; 当个人拥有的资源和自身条件不足,或是以往经验判断完成该行为较为困难,他的知觉行为控制程度会减弱,对完成该行为的意愿也会降低(宋明元, 2014)。

1.2 理论模型构建与研究假说

综上所述,本研究的理论模型假说如下: H1: 环境情感对保护行为态度有正向的影响; H2: 生态公益林认知对保护行为态度有正向的影响; H3: 保护行为态度对亲力行为意愿有正向的影响; H4: 保护行为态度对说服行为意愿有正向的影响; H5: 保护行为态度对经济行为意愿有正向的影响; H6: 保护行为态度对公民行为意愿有正向的影响; H7: 主观规范对亲力行为意愿有正向的影响; H8: 主观规范对说服行为意愿有正向的影响; H9: 主观规范对经济行为意愿有正向的影响; H10: 主观规范对公民行为意愿有正向的影响; H11: 知觉行为控制对亲力行为意愿有正向的影响; H12: 知觉行为控制对说服行为意愿有正向的影响; H13: 知觉行为控制对经济行为意愿有正向的影响; H14: 知觉行为控制对公民行为意愿有正向的影响。本研究最终的理论模型如图2所示。

2 研究方法与数据来源

2.1 结构方程模型

结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)是一种用于建立、估计和检验变量之间因果关系的方法,突破了传统计量方法无法处理自变量无法测量情况的局限,其目的在于测量多个测量变量与潜变量之间的关系及其强度(马奔等, 2016)。结构方程模型包括两部分模型: 一是结构模型,用来描述潜在自变量与潜在依变量之间的因果关系; 二是测量模型,用来描述潜变量与显变量(观测变量)之间的线性关系。

测量方程可表示为:

x=Λxξ+δ;

(1)

y=Λyη+ε。

(2)

式中:x表示外生显变量;Λx为外生指标在外生潜变量上的因子负荷矩阵;ξ为外生潜变量;δ为外生显变量x的误差项;y表示内生显变量;Λy为内生指标在内生潜变量上的因子负荷矩阵;η为内生潜变量;ε为内生显变量y的误差项。

结构方程可表示为:

η1=Bη2+Γξ+ζ。

(3)

式中:B为内生潜变量η1与η2之间的关系;Γ表示外生潜变量对内生潜变量η1的影响;ζ为误差项,反映了内生潜变量η1在方程中未能被解释的部分。

2.2 研究区概况

秦岭山脉是中国极为重要的山脉之一,因为它既是黄河和长江两大水系的分水岭,又是中国南北气候的分界线,独特的地理位置使其具有巨大的生态保护价值。太白山为秦岭山脉主峰,海拔3 767 m,是中国大陆东部第一高峰。太白山国家森林公园位于秦岭主峰太白山北麓,在行政区划上横跨太白县、眉县和周至县3个县。根据2016年林地变更调查数据显示,太白县、眉县和周至县3个县共保有国家级生态公益林面积约4.43×105hm2,约占全县面积的67%。太白山国家森林公园总面积2 949 hm2,森林覆盖率高达94.3%, 2016年晋升为国家5A级旅游景区,游客众多,适宜进行本研究的生态公益林认知游客调查。

2.3 数据来源

2.3.1 样本抽样方法 课题组于太白山旅游旺季2019年7月,在太白山国家森林公园各个景点内随机选取游客进行面对面访问式调查,共发放问卷500份,去掉部分对生态公益林不太了解的受访者样本后,共得到410份有效问卷,有效率达82%。结构方程模型要求实验样本量应大于200,且样本量与观测变量的数量比应至少在10∶1以上(潘丽丽等, 2018)。本研究共有9个变量,包含28个最终题项,共410个实验样本,满足结构方程模型的样本需求。

2.3.2 问卷设计 本研究所设计问卷主要包含2部分: 第1部分为受访者的个人信息调查,主要包括性别、年龄、月均可支配收入、职业、教育程度等用于测度个人社会学特征的题项; 第2部分包含了环境情感、生态公益林认知、保护行为态度、亲力行为意愿、说服行为意愿、经济行为意愿、公民行为意愿、主观规范和知觉行为控制共9个主题的题项,提问方式为“您是否同意以下说法”,应答选项设置采用5级李克特量表(Likert Scale),“1、2、3、4、5”分别表示“非常不同意、比较不同意、一般、比较同意、非常同意”。具体题项设置详见表1。量表中的保护行为态度、亲力行为意愿、说服行为意愿、经济行为意愿、公民行为意愿、主观规范和知觉行为控制部分题项设计参考Ajzen(1991)和Smith-Sebasto等(1995)的研究,环境情感部分题项设计参考Chan等(2000)和孙岩等(2012)的研究,生态公益林认知在专家咨询和以往调研的基础上,分别从受访者的生理、心理和世代延续3个角度设置题项。由于本研究属于生态公益林的相关研究,要求实验样本对生态公益林有一定的了解,因此在量表中设置了题项“您对生态公益林的了解程度如何”,让受访者根据自身情况进行打分,“1、2、3、4、5”分别表示“完全不了解、较少了解、一般了解、较多了解、非常了解”,对在该题项打分3分以上的受访者样本进行筛选,作为本研究的最终样本集合。

表1 问卷题项

对本研究初始量表进行探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis,EFA),量表中所有变量的KMO值都大于0.6,说明本量表可以进行因子分析(吴明隆, 2003); 量表中所有变量的Bartlett球形度检验P值均在0.001水平上显著拒绝原假设,各题项在对应变量主成分中的因子载荷皆大于0.5,且在其他非对应的变量主成分中因子载荷无大于0.4(张翠娟等, 2015),说明本研究设计的量表的结构效度良好,可直接用于后续研究。

2.3.3 样本描述 表2为本次调研的样本组成分布情况: 在性别组成上,女性受访者要稍微多于男性受访者,二者比例差距不大; 从年龄分布上来看, 20~39年龄段的受访对象最多,以青年为主,占总调查人数的59.56%; 从职业角度来看,在受访对象中,从事科学、教育、文化、卫生职业的人数最多,占总人数的23.90%,其次是学生和从事工业以及建筑业的人数,各占了总调查人数的19.49%; 从收入角度上来看,有85.66%的受访对象的月均可支配收入在8 000元以下,高收入人群较少; 从教育程度来看,77.94%的受访者学历为本科及以上,说明在本次调研中,高学历人群的样本占大多数。整体来看,本研究的样本分布均匀,涵盖了各个层次不同社会特征的人群,具有一定的代表性,可用于后续研究。

表2 样本基本情况

3 研究结果

3.1 模型信度、效度检验与假说验证

3.1.1 信度检验 本研究采用Cronbach’s α系数来测度量表的内部一致性,一般认为,Cronbach’s α系数大于0.7时可认为该量表具有高信度(荣泰生, 2010)。经过计算,本研究量表的整体Cronbach’s α系数为0.929,且删去量表中任何一个题项,整体Cronbach’s α系数并没有显著的提高,这说明了该量表整体信度良好,无需增改,符合模型的运算要求。

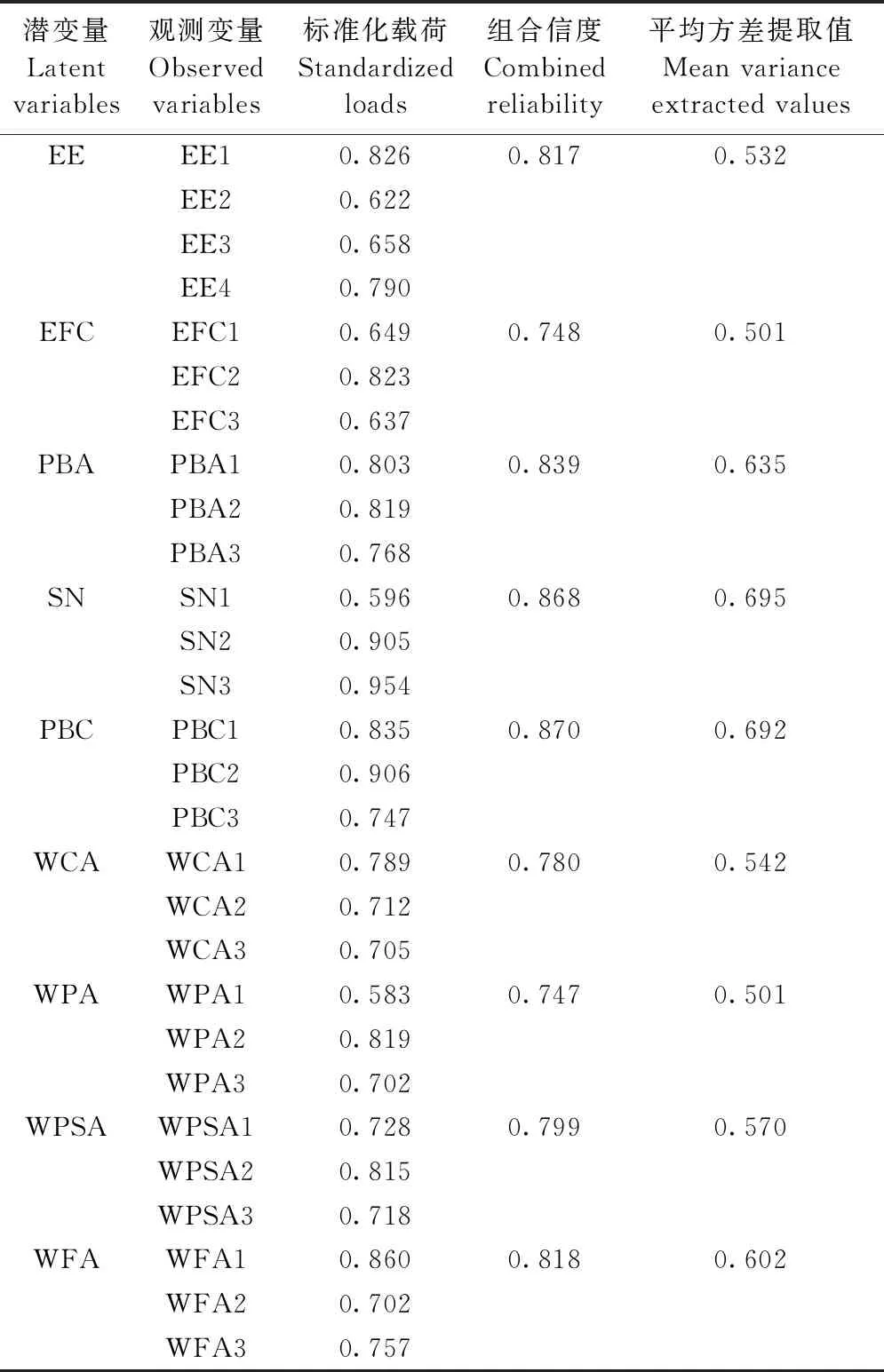

3.1.2 效度检验 对本研究的最终量表进行验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis,CFA),由表3可知,量表中所有观测变量的标准化载荷都大于0.5,说明各潜变量能够较好地被所属的观测变量所测度,且各潜变量的组合信度(Composite Reliability,CR)都大于0.7,远高于Raines-Eudy(2000)提出的0.5标准值,说明测量模型内部一致性良好; 各潜变量的平均方差提取值(Average Variance Extracted,AVE)都大于0.5,说明量表收敛效度良好,满足建模要求; 从区分效度上来看,对各潜变量的AVE开根号,其值皆大于该潜变量与其他潜变量的相关系数,说明整个量表的各个潜变量间具有良好的区分效度。总体来看,本研究的最终量表具有良好的效度。

表3 验证性因子分析

3.1.3 共同方法偏误检验 研究的数据如果存在共同方法偏误(Common Method Bias, CMB),则潜变量之间会表现出虚假的关系。本研究通过Harman单因子检验和潜变量之间相关系数比较来进行共同方法偏误检验。通过SPSS24.0进行Harman单因子检验,未旋转下提取出的第1个因子方差贡献量为35.55%,小于40%,说明数据的共同方法偏误在可接受范围内。对潜变量之间的相关系数进行比较,各潜变量之间的相关系数范围为0.030~0.691,小于0.9,同样表明数据的共同方法偏误可以接受。综合来看,本研究的数据效度受共同方法偏误影响较小。

3.1.4 模型拟合检验与修正 在验证了本研究使用的量表具有较高的信度和效度基础上,对构建的理论模型采用最大似然法进行拟合,并在保证理论可行的基础上,以MI(Modification Indices)值大于20为标准对模型进行修正,模型的最终拟合结果图详见图3,图中显示的路径系数皆为标准化结果。参考吴明隆(2010)的研究结果,本研究将度量模型拟合适配度的指标分为3类: 绝对拟合指标(Absolute index)、相对拟合指标(Relative index)和简约拟合指标(Parsimony index)。由于卡方值χ2受样本数影响较大,样本越大则卡方值χ2越大,这容易导致当样本量较大时错误地拒绝零假设从而得到模型不适配的检验结果,因此本研究采用卡方与自由度之比(χ2/df)替代单独的卡方值χ2作为检验的指标之一。由表4可知,除了AGFI和GFI这2个绝对拟合指标接近0.9的建议值外,其余拟合指标都满足建议值的要求,整体来看,本研究的模型拟合结果可被接受,拟合效果良好。

表4 拟合指标①

图3 拟合结果

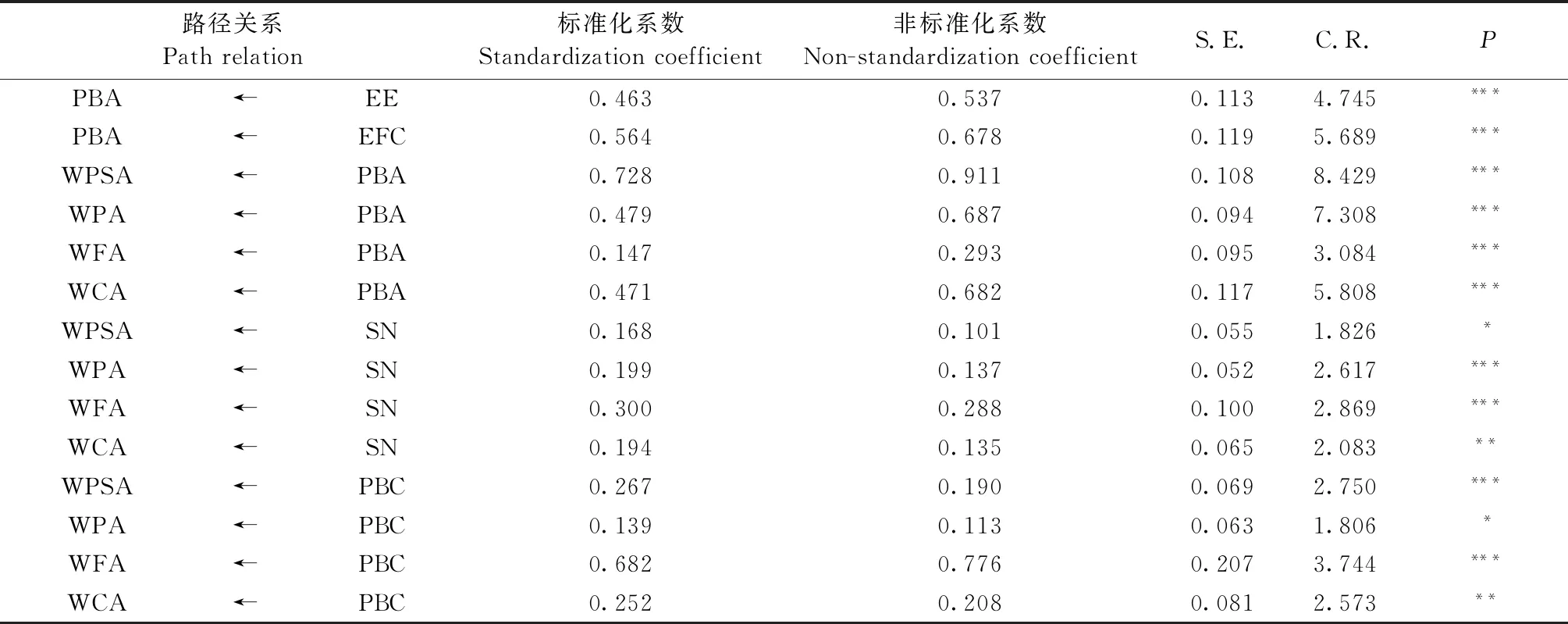

3.1.5 假说检验 对结构方程模型中9个潜变量之间的路径系数进行显著性分析(表5),模型中的所有假说皆得到验证。H1、H2、H3、H4、H5、H6、H8、H9、H11、H13在0.01的显著性水平下得到验证,H10和H14在0.05的显著性水平下得到验证,H7和H12在0.1的显著性水平下得到验证。

表5显示,在保护行为态度、主观规范和知觉行为控制中,保护行为态度因子对亲力行为意愿、说服保护行为意愿和公民保护行为意愿的影响最大,说明个人对于生态公益林保护行为的主观态度,会在很大程度上正向影响其参与生态公益林保护的行为。经济保护行为意愿与其他3种保护行为意愿相比,在保护行为态度的影响路径上的系数是最小的,仅有0.147,而在知觉行为控制的影响路径上的系数却是最大的,达到了0.682的高值。经济保护行为是一种受到客观条件限制较大的行为,主要包含了捐款、理财和投资等与行为主体所拥有的资产相关的具体行为,这就导致了这类行为的发生更多地取决于行为主体是否有充足的资金来支撑,个人的保护行为态度对其的影响会被相对地削弱,而个人在投资理财方面的选择往往也会受到政府政策与社会舆论的指引。当政府开始加大对生态公益林保护的宣传力度并出台相关激励政策时,与生态公益林相关的理财产品在某种程度上会予以投资者安心感,使其在诸多产品选择中更偏好于此类产品,本研究的结果也证明了这个设想,主观规范对经济保护行为意愿的影响是所有类别的行为意愿中最大的,这意味着想要提升个人的经济保护行为意愿,由于个人的资产短时间内无法改变,可以更多地通过政策的指引和社会舆论引导进行提升。总体上来看,保护行为态度对4种保护行为意愿的正向影响都较为明显,而主观规范则对4种保护行为意愿的正向影响则较弱,知觉行为控制对经济行为意愿的正向影响较为明显。

表5 系数检验结果①

3.2 保护行为与人口学特征的回归

本研究将游客的保护行为意愿与人口学特征进行线性回归,进一步探讨森林旅游背景下的游客的不同保护行为的人口学特征。将4种保护行为意愿的加权平均数作为被解释变量,性别、年龄和教育程度设置为虚拟变量,月均可支配收入设置为连续变量。在选择虚拟变量的参照组时,不应使用样本量过小的组,以免参数估计的标准误差过大。计算方差膨胀因子(最大值6.778<10),可以确定变量之间不存在严重的多重共线性。因此,本研究的估计结果可认为是有效的。表6显示了游客的4种保护行为的回归分析结果。从性别角度来看,女性只在经济行为意愿上强于男性,其他3种保护行为意愿无显著性别差异。年龄在公民行为意愿和亲力行为意愿上影响较大,与小于19岁的组别相比,30~49岁的人群拥有更强的公民行为意愿和亲力行为意愿,而60岁以上的组别则经济行为意愿更低。月均可支配收入与公民行为意愿、说服行为意愿以及亲力行为意愿呈0.05水平上显著的负向关系。教育程度则基本上对4种保护行为意愿无显著影响。

表6 人口学特征回归结果

3.3 稳健性检验

为了进一步验证结果的稳健性,分别选择问卷数量的90%(369份)、80%(328份)和70%(287份)进行拟合(表7)。在样本数量存在变化的不同情形下,除极少数变量在样本较少(287份)的情况下出现不显著的结果,大部分变量的路径系数拟合结果的显著性与使用100%样本时是一致的(显著或不显著以及系数符号方向),这说明本研究的模型拟合结果是可靠的、稳健的。

表7 稳健性检验结果①

4 结论

本研究将实践经验融于已有的成熟理论,在拓展的计划行为理论基础上,将保护行为意愿分为亲力行为意愿、说服行为意愿、经济行为意愿和公民行为意愿共4种行为意愿,利用结构方程模型进行实证,研究可以得出以下结论: 第一,个人的生态公益林认知和环境情感会同时对保护行为态度有正向的影响,其中,个人对生态公益林的认知比环境情感的影响更大; 第二,个人的生态公益林保护行为态度对4种保护行为意愿都有正向的影响,从整体上来看,除了经济行为意愿以外,其他的亲力行为意愿、说服行为意愿和公民行为意愿都更容易受到个人主观判断的影响; 第三,个人的主观规范对4种生态公益林保护行为意愿都有正向的影响,与知觉行为控制相比,除了行为成本较小的说服行为意愿更容易受到主观规范影响以外,其他的亲力行为意愿、经济行为意愿和公民行为意愿都更容易受到知觉行为控制的影响; 第四,个人的知觉行为控制对4种生态公益林保护行为意愿都有正向的影响,其中,经济行为意愿在4种保护行为意愿中,受知觉行为控制影响最大;第五,性别、年龄和月均可支配收入会对生态公益林保护行为意愿产生影响,而教育程度和个人职业则对保护行为意愿无显著影响。

根据本文的研究结果,对于如何提升生态公益林保护的意愿,提出2点政策建议: 第一,提升公众的环境情感和对生态公益林认知。从外部可操作性的角度而言,在倡导环境教育的同时,不应忽视媒体至关重要的宣传作用,可以适当增加线上和线下的生态公益林宣传科普,从而间接提升公众对生态公益林的保护行为态度。第二,政府应加大对各企业、公益组织和个人的生态公益林保护行为的鼓励,颁布规范有效的政策文件,推动积极向上的全民参与生态公益林保护的社会舆论导向,可有助于提升个人的生态公益林经济保护行为意愿。