小学教师课程领导力实践样态案例研究

2021-12-14张思雨

【摘 要】教师课程领导力是指教师在课程设计、开发、实施和评价等事务中的一种引领和指导能力。教师课程领导力是小学教师专业发展的重要内容,是提升课堂品质,提高教学质量的有效方法。但部分教师领导意识淡薄、统整能力不足,不能有效发展课程领导力。本文以小学特级教师蒋军晶老师的公开课——《一首能治愈鱼的诗》为例,分析教师如何展现课程领导力,以期为小学教师提升课程领导力提供思路。

【关键词】小学教师;课程领导力;案例研究;公开课

【中图分类号】G625 【文献标识码】A 【文章编号】1671-1270(2021)30-0247-03

《小学教师专业标准(试行)》对小学教师专业发展提出了新标准,要求小学教师以“能力为重”,不断提高专业水平与素养。基础教育课程改革要求教师转变角色,从课程“执行者”转变为课程“开发

者”,这就需要提升小学教师的课程领导力,在课程的设计、实施、评价等方面培养教师的主导能力。教师课程领导力是教师按照学校的办学定位、育人目标开发建设学校课程,在参与课程决策的过程中,引领或指导其他教师持续改善课程问题,以促进教师专业成长、改善学校课程教学、提高学生学业成就的一种影响力及由此形成的教师赋权承责、合作共进、相互滋养的组织文化[1]。课程领导力是学校变革和教育进步的内驱力,是教师专业发展的重要方面,能够充实教师的课程专业知识,培育优质学校教育方案,促进教师间的交流与学习,促使学校形成合作与不断改进的文化,最后发展成为课程社群,达成卓越教育的目标。本文以浙江省特级教师、全国“有重要影响写作教学名师”、群文阅读及班级读书会的倡导者蒋军晶的公开课——《一首能治愈鱼的诗》为例,分析小学教师课程领导力的实践样态,以期为一线小学教师课程领导力的提升提供思路。

一、小学教师课程领导力的内涵及构成要素

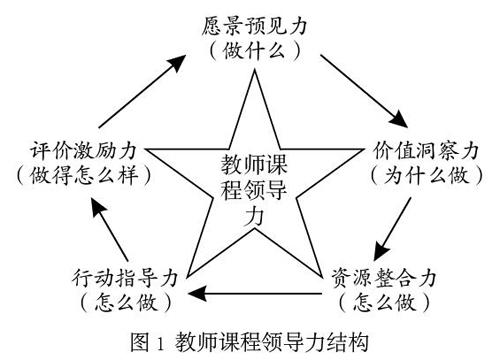

图1 教师课程领导力结构

教师课程领导力是指教师在课程设计、开发、实施和评价等事务中的一种引领和指导能力,具体包括课程价值洞察力、课程愿景预见能力、课程资源整合力、课程实施指导力和课程评价激励力[2]。如图1所示。

从教师课程领导力结构图可以看出,小学教师课程领导力包括五个方面:预见课程要达到什么效果、课程有什么价值、上好课程需要整合哪些资源、上课过程中如何执行、如何对学生的表现进行评价。这是一个相辅相成、螺旋上升的过程,小学教师不断提高自己的课程领导力,能促进教师自身专业发展,得心应手地执行课程,同时也能提升课程品质,给予学生正确积极的评价,以实现学生全面、个性化发展。

二、小学教师课程领导力的现状

(一)领导力意识欠缺

现阶段小学教师的课程领导力发展整体处于中等水平,还有进一步提高的空间[3]。尽管新课改要求小学教师转变角色,从“教书匠”变成“研究者”,能对课程的设计、开发、执行、评价等有一定的主导能力。但是,一方面,受传统观念的影响,一线教师对“大纲”“教参”过于依赖,使得很多教师没有对课程的领导意识,只依照课程标准上课,导致课堂缺乏活力。另一方面,教师肩上“担子重”,教学成绩无疑是教师教学行为的指挥棒。为了保证教学质量,学习、模仿老教师的上课流程、教案等,是既保险且短时间能见效的方法,这也在一定程度上限制了教师课程领导力的锻炼和提升。美国著名教育家杜威说:“教师是一个社会团体明智的领导者。”就目前来看,教师的

“领导权限”还需放宽,教师的“领导能力”还要加强。

(二)统整能力不足

对课程内容进行统整,是在课程具体知识点的基础上,通过归纳和概括,找到一个学科内或者不同学科知识点间的关联或共性,并对共性进行提炼,抽取出一个抽象的“大概念”[4]。但目前在职的小学教师主要是分科教学,对其他科目的专业知识涉猎较少,在进行统整时容易变成简单的知识拼凑,难以高屋建瓴地对知识进行统整并教给学生。

三、对蒋军晶老师公开课《一首能治愈鱼的诗》课程领导力分析

2021年3月19日下午,蒋军晶老师在成都大学附属小学给四年级的小学生上了一节公开课——《一首能治愈鱼的诗》。《一首能治愈鱼的诗》是法国作家尚·皮耶·希迈昂的绘本,曾在2010年入围德国青少年文学奖决赛,文中的插画为法国著名插画家奥利弗·塔里克所作。在40分钟的课堂中,蒋老师展现了高超的课程领导能力,用极短的时间和陌生的学生熟络,导入课程,把握课堂氛围,引发学生思考,鼓励学生发言,最后进行总结。学生在课堂上迸发出很多奇思妙想,发言精彩纷呈,不仅当堂的学生,席间的教师们也受益匪浅。下面笔者依据黄云峰博士提出的“教师课程领导力五星框架”来具体分析蒋老师在《一首能治愈鱼的诗》课堂教学中表现出来的教师课程领导力。

(一)课程愿景预见力

课程愿景预见力是指教师对课程要达到什么效果、学生有什么样的收获有一定的预见能力。尽管泰勒的目标模式受到一定程度的诟病,教育学家们认为刻板的教学目标会限制教师和学生的发挥,不利于学生个性的发展。但是不可否认的是,一门课程不能完全没有“目标”而任由教师和学生发挥,教师应该对课程要达到的效果有一定的预见能力。蒋军晶老师的这堂课也不是天马行空、自由发挥的,他依据自己多年的教学经验,认识到绘本对提高学生语文成绩和审美能力有巨大的作用,才会选择以绘本为这次公开课的主题。

(二)课程价值洞察力

课程價值洞察力是指教师能牢牢把握这门课程或者这堂课的核心价值,即要传递给学生什么、学生能收获什么。蒋老师选择上绘本课,有以下几个方面的价值。

(1)四年级的学生已经具备了一定的阅读能力和阅读技巧,但是兴趣才是最好的老师,绘本丰富的图片能激起学生的阅读兴趣。

(2)绘本以图片为主,文字为辅,内容天马行空,能突破现实的限制,依靠图片来理解内容能激发学生的想象力。

(3)绘本内容丰富,相比文字阅读,能更形象地传递科学知识、风土人情、奇闻异事,开拓学生视野。

除了“课程标准”“教学大纲”规定的教学目标外,教师也应该挖掘课程价值,把握课程核心,才能在有限的课程时间内传递给学生最有价值的知识。蒋军晶老师的这堂课只有40分钟,他选择的《一首能治愈鱼的诗》要传递给学生的价值就是让学生对绘本阅读产生兴趣、对诗歌有一定的感知。

(三)课程资源整合力

绘本是一种以图画为主、文字为辅的叙事性的图书[5]。强调学生对图画所描绘的内容展开丰富的想象并结合文字體会作者的意图,提高阅读和审美能力。如果一堂课的主要内容围绕绘本展开,那么选择合适的绘本就至关重要。相比小学低段和学龄前儿童,四年级学生的认知能力发展水平较高,过于简单的绘本对于提高他们的阅读水平没有太多的帮助;而过难的绘本又不便于教师传授深层意义。这本《一首能治愈鱼的诗》受到了广泛的好评,质量有一定的保证;书中每一位角色的语言都充满想象,值得回味。“做自

己”是这本书的核心内涵,这对于将要进入青春期,需要形成“自我角色认同感”的四年级学生来说,是一种新鲜的体验。

在正式阅读绘本之前,蒋老师先抛出阿多尼斯的《意义丛林中的向导》向学生提问:什么是空气?什么是云?什么是雨?蒋老师把这称为“热身活动”。这个活动似乎和绘本《一首能治愈鱼的诗》没什么关系,但这也正是蒋老师作为一名经验丰富的教师的教育敏感性的展示。这堂课的对象是四年级学生,他们阅读绘本中的图片和文字毫无障碍,但是要理解绘本中深层次的内涵,就一定要有一些诗歌理解基础,并对诗人漫无边际的想象有一定的体会,所以蒋老师在正式上课之前引入阿多尼斯的这首诗。这个“热身活动”收到了很好的效果,学生妙语频出:雨是太阳落下来的眼泪,雨是云朵生下来的雨水宝宝,诗歌是花丛中飞舞的蝴蝶,诗是春天枝头开出的嫩芽,等等。课堂氛围非常活跃,并且学生对“这首能治愈鱼的诗”充满了好奇,想一探究竟。

综上所述,蒋老师在题材的选择、主题的引入、内容的挖掘方面,都体现了优秀教师在课程资源整合上的卓越领导力,根据教学对象选择恰当的内容,从而取得良好的教学效果。

(四)课程实施指导力

只有有效地实施课程,才能将前期的愿景变为现实,实现课程的价值。所以课程实施中的行动指导能力是落实课程价值、让学生学有所得的关键,是教师课程领导力中最具实践意义的能力。

蒋老师首先提问:“我拿到这本书的时候,在书的封面上停留三分钟,我觉得这个书名太奇怪了,你们觉得奇怪吗,奇怪在哪里?”由此引发了学生的思考:什么样的诗能治愈鱼?鱼能看懂这样的诗吗?这到底是什么样的一首诗呢?这些都是学生自己提出的问题,从而迫不及待地想要读一读这本书的内容。这就比教师直接提出问题再带领学生翻看内容更容易激发学生的兴趣,有利于课堂的顺利推进。

对课程关键点的解释和引导最考验教师的课程执行力。如在本堂课中,当读完了整个绘本,了解书中每个人物对“什么是诗”的回答,这时候需要学生读懂并且能凝练升华,得出“不同的生活经历会影响人们对世界的看法”“诗歌就是对生活的歌颂”“每个人的人生都是一首独特的诗”等答案。如果教师将其总结出来展示给学生,就是“传授”知识,甚至“灌输”知识,达不到提高学生阅读理解能力的效果。但是如果教师不给予有效的指导,课堂将陷入困境,难以推进。如问到绘本中每个角色的回答有什么不同时,课堂一下子陷入了停滞,学生纠结于“头发不同”“衣服颜色不同”“性别不同”等,偏离了主旨。这时候蒋老师并不着急,没有给予提示,而是很有耐心地肯定学生的回答,又不停地追问:“还有呢,还有什么不同呢?除了看得见的外表,再想想有什么不同。”终于一个女生说出了:“他们的回答都和自己的生活经历有关。”这个回答和中心主旨有了联系,蒋老师赶紧表扬这位学生,将话题引到这里,学生纷纷顺着这条回答思考。

整堂课蒋老师基本上是在课桌间游走,抛出问题,让学生思考,自己回答。而对学生的答案,蒋老师不直接给出对或错的评价。在课堂上,蒋老师起着“支架”的作用,默默地搭建通向“深层含义”的梯子,至于“爬梯子”“前进”“攀顶”都是学生自己讨论、思考、回答的收获。这样才能发挥这堂课最大的价值,这就是蒋老师强大的课程实施指导力的体现。

(五)课程评价激励力

2021年3月,教育部等6个部门联合印发了《义务教育质量评价指南》(下文简称《评价指南》),在2021年3月18日举行的新闻发布会上,上海市教委副主任贾炜表示,要把校长、教师的课程、领导力和执行力作为推进《评价指南》的重要抓手之一。他认为课程不仅要有很好的方案,关键是在执行过程中如何融入过程性评价,要在促进课程建设的过程中,提高评价的质量。

在课堂中,评价相当于一个反馈机制。对学生的表现给予赞赏的评价,能鼓励发言的学生,也能激励其他学生;对学生不合时宜的表现给予评价,也能督促学生将注意力放到课堂上。教师的评价用语应该丰富多样、诙谐幽默,更要有针对性。在很多公开课上,教师不停地说“你真棒”“表现得太好了”“嗯,你很聪明”,如果过多地使用类似的评价用语,它就失去了表扬的意义,更像是一种口头禅。

蒋军晶老师在这堂公开课中就展现了他对学生课堂表现的评价激励力,如“你回答地真好,我要深情地和你对视一下”“你这个回答太棒了,诗人就是像你这样说话的”“哇,同学们她说的好不好?我们要给她掌声”等。对表现好的学生给予各有特点的评价,这就让学生觉得教师是发自内心、真诚地表扬自己。当然,蒋老师也不是一味地夸奖,对于表现不太好的学生,也会给予中肯的评价,如“不要唱读不要拖音,好好说话”“你的这个回答肯定经不起科学老师的推敲,但是作为诗人的回答,我觉得很美妙”“不要着急举手,认真思考之后再说”等。蒋老师并没有在公开课上呈现一种完美无缺的感觉,而是给予恰当的评价,展现课堂真实的样子,让学生学有所获,这是教师正确运用评价激励方法的表现。

教师课程领导力是新时代背景下教师专业发展的一种重要能力。小学教师只有具备了课程领导力,才能对课程的愿景和价值有所把握,才能找到合适的课程资源,适应小学生全面发展的需要,能在课程执行过程中对学生加以指导,并对小学生的表现给予恰当的评价。本文以蒋军晶老师的一堂公开课为例论述了小学教师课程领导力的具体表现,希望能给小学一线教师发展课程领导力提供一些思路。教学是一门艺术,小学教师还应该根据实际情况,找到适合自己的课程领导力发展路线。

【参考文献】

[1]王淑芬.教师课程领导力研究框架探析[J].社会科学战线,2020(11).

[2]黄云峰.专业视域下教师课程领导力实践路径探寻[D].重庆:西南大学,2015.

[3]别艾君.重庆市主城区小学综合实践活动课教师的课程领导力现状调查研究[D].重庆:重庆师范大学,2018.

[4]胡佳怡.小学教师课程领导力的现状及对策研究[J].基础教育参考,2020(8).

[5]马英娜.绘本在小学语文阅读教学中的应用研究[D].沈阳:沈阳大学,2020.

【作者简介】

张思雨(1996~),女,汉族,湖北潜江人。研究方向:小学教师专业发展、教师课程领导力。