黔东南苗族刻道的文化基因研究

2021-12-14王庆贺

摘要:文化传承的关键在于基因要素的识别与传递。黔东南苗族刻道文化基因的提取应遵循唯一性、独特性、总体优势、时间性的原则,运用要素解构、类型比较、文化系统验证等方法,识别其外形基因、内涵基因和生存基因,并对相应的基因要素进行传承和保护。

关键词:黔东南;苗族;刻道;文化基因

中图分类号:C958 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)06 - 0073 - 13

文化基因是生物基因概念的类比,由英国生物学家道金斯在其出版的《自私的基因》中提出,认为文化基因是文化进行代际传播的基本单元[1]。文化基因概念的提出引发了西方学者的广泛关注。1998年道金斯的学生苏珊·布莱克摩尔在《谜米机器》一书中指出“meme”(即觅母)是文化的基本单位,通过非遗传的途径,尤其是通过模仿而实现自身的传递。[2]受道金斯等人的影响,中国学者刘长林[3]、吴秋林[4]、赵传海[5]、刘沛林[6]、柏贵喜[7]等从不同的视角对文化基因的概念进行了界定。概言之,文化基因是在某一文化系统中,对该文化系统的性质和特征起决定性作用且具有复制性和相对稳定性的文化因子[8]。《刻道》是《苗族古歌》的一种,是苗族歌文化的典型代表,但从《刻道》演唱的内容及其所依托的物质、文化载体来看,《刻道》与其他《苗族古歌》有着明显的区别。可见,黔东南地区盛行的《刻道》文化具备区别于其他类型《苗族古歌》的文化特质,因而可将苗族《刻道》的基因概念界定为对《刻道》的特征和文化内涵起决定作用,并具有可传承性和相对稳定性的文化因子,这些文化因子还扮演着与其他地区、其他类型《苗族古歌》相区分的功能。基于以上对文化基因,特别是《刻道》文化基因的理解,对黔东南苗族刻道基因进行识别与萃取,从而更加科学地引导刻道文化的传承与发展。

一、苗族刻道文化基因的识别

文化基因是文化遗传的基本单位,它不仅是一文化区别于他文化的关键因子,同时对文化的代际传承具有主导性作用。文化基因的研究在识别民族、区域文化方面发挥着不可替代的作用。不过,文化基因研究的首要任务是对某一文化的基因要素进行识别,且识别过程中不仅要遵循一定的原则,同时还要运用恰当的识别方法。

(一)苗族刻道文化基因识别的原则

1.“人无我有”——唯一性。文化基因识别过程中所强调的唯一性,是指所识别对象包含文化因子的内涵和外形特征在同类文化事项中是唯一的,即人无我有。刘沛林在识别聚落景观基因时将其细分为内在唯一性、外在唯一性和局部唯一性[9],即分别着眼于景观的内在成因、外在景观和局部关键要素等方面识别景观基因。黔东南苗族地区流行的《刻道》同样具有这种唯一性。这种古歌类别为黔东南施秉、黄平等地的苗族传统村寨独有,其表达形式和深层次内涵为该路1苗族古歌所独有。如歌师演唱和传承《刻道》过程中使用的“歌棒”为《刻道》这类苗族古歌独有。“歌棒”上镌刻的符号被誉为“苗族文字的雏形”“刻道歌的提词器”“苗族古老婚姻的法典”[10]94。从内涵来看,《刻道》通过口口相传的方式,讲述了苗族社会“姑舅表婚”中索要“还娘头”的婚姻历史[11],歌棒上的符号代表着姑家嫁女需向舅家赠送礼物的种类与数量。从外在形式看,《刻道》歌的流传与“歌棒”的世代传承密不可分。可见,无论是外在表现形式,还是文化内涵方面,《刻道》都拥有区别于其他《苗族古歌》的唯一性特征。

2.“人有我特”——独特性。所谓独特性是指某一文化中包含的区别于其他文化事项的鲜明个性。可表现为外部形象、文化内涵、表达形式等多个方面。基因识别过程中所强调的独特性可认为是影响该文化的某些主导性因素。如苗族刺绣中经常使用的龙凤纹样、虎纹、蝴蝶纹等。这些纹样虽然在侗族、瑶族甚至汉族刺绣中都有所体现,但是这些纹样在苗族刺绣中的表达方式、文化内涵都与其他民族存在明显地差异。正是由于同一纹样不同的表达形式和多样化的内涵解释构成了各民族间刺绣的差别。反过来说,这些具有民族性、地方性特征的纹样构成了该民族刺绣的基因要素。同样,对于《刻道》来说,它实质上是苗族婚嫁、做满月、上梁等喜庆场合常见的一路酒歌,但是它的独特性在于歌的表达方式不仅有歌师间的对唱,还可以通过触摸“歌棒”来感受它的深邃。同时,歌中提及的枫木树具有神圣性特征,苗族始祖蝴蝶妈妈便是从枫木树芯飞出,生出12个蛋,经过鹡宇鸟的孵化孕育出人类始祖姜央及老虎、龙、牛等十二兄弟。因此,通过《刻道》,不仅可以追溯苗族传统的婚姻习俗,还可以了解其刻木记事的历史,同时还可以窥见苗族民众所建构的,关于本民族族源的神话体系。

3.“人有我优”——总体优势。所谓总体优势是指虽然其他文化事项中同样拥有某些文化要素和特征,但在该文化中这些要素和特征更加明显、突出。因此,总体优势原则其实是指某一文化事项中所蕴含的某些突出性文化要素及特征。《刻道》和《开亲歌》都是对苗族传统婚姻习俗的传唱,但是刻道部分集中讲述了苗族“还娘头”的习俗,对舅家儿子迎娶姑家女儿的优先权作出了明确规定,并对赎回优先权所需付出的礼物种类及其数量进行了制度化要求。刻道演唱的这种婚姻习俗实质上是对西南地區普遍存在的“姑舅表婚”婚姻制度的映射,反映了在母系氏族社会向父系氏族社会转型过程中,男性同女性在婚姻、财产等方面夺权的表现[10]29。同样是对苗族传统婚姻形式的追溯,《开亲歌》主要运用第三人称的视角对生亲、开亲1的过程进行描述;《刻道》讲述的是人间开亲中姑舅表亲的传统,并对开亲的形式、过程进行了详细地叙述。因此,《刻道》中对姑舅表婚专门、细致地描述,构成了刻道文化的突出性特征。

4.时间性原则。文化基因研究中讲求的时间性原则,是指某一基因要素是在特定的历史阶段形成的,并通过代际传承而存续下来。不过,时间性原则在强调文化基因的复制性同时,也不排斥基因在传递过程中的变异性。某些文化要素随着时间的推移而发生改变,但是其性质及内涵没有发生变异,则仍可视为某一文化的基因要素。如刻道“歌棒”在黔东南地区有多达二十几个版本,甚至一些地区的“刻道符号”被绣在棉布上,印在纸上,刻在竹子、水泥柱上,但是,这些媒介物的变化并未改变“刻道符号”的形式及内涵,因此,这些具有时间性和时代性烙印的文化要素仍可视为该文化母体的基因性要素。

(二)苗族刻道文化基因识别的方法

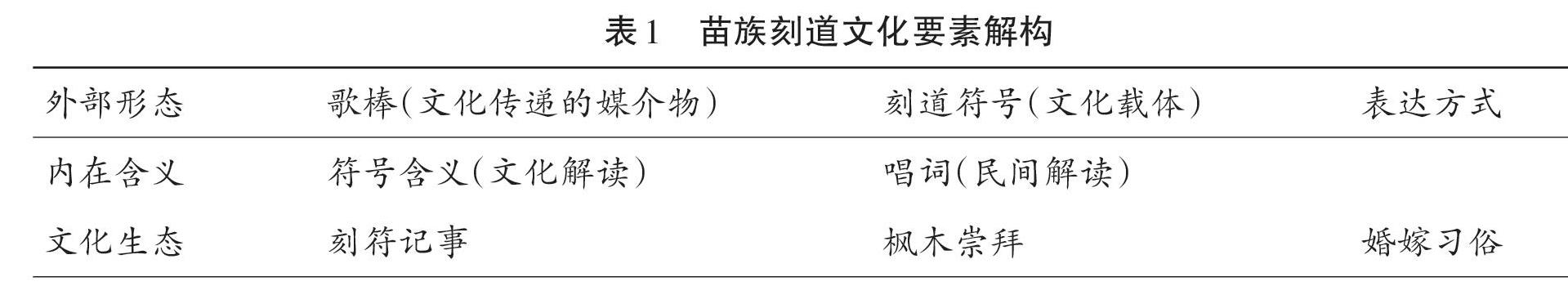

1.识别对象的要素解构。胡最在对传统聚落景观基因识别过程中提出了“特征解构提取法”,即通过面向对象的方法对传统聚落的景观特征进行类别划分,建立较为详细的景观基因识别指标要素,然后按照“类别相近则合并”的原则将各要素的识别结果进行合并,最后将识别结果归类为环境特征基因、建筑特征基因、文化特征基因与布局特征基因[12]。简单来说就是先对识别对象进行要素细分,然后将细分出来的文化要素进行同类整合形成基因组,进而按照不同的特征对基因组进行分类。受此启发,笔者试图提出文化基因的“要素解构”提取法。即将识别对象细分为外部形态、内在含义、文化生态等几大类别,并对每一类别进行二次细分。具体到刻道文化而言,其外部形态包括刻道符号(文化载体)、歌棒(媒介物)、《刻道》表达方式(直接表现);内在含义包括符号含义、唱词等;文化生态则包含苗族的歌文化、酒文化,枫木崇拜的传统,婚姻习俗等。将刻道文化进行要素解构之后,接下来将其进行类型比较和文化系统验证。(见表1)

2.类型比较法。“类型比较法”是社会学研究中常用的方法之一,指在某一社区的社会结构里萃取某些相关要素,按着特定的搭配方式和原则,再组成一个类型。然后与其他社区中看到的不同类型进行比较,找出它们的异同,并分析原因,预测可能引发的不同后果[13]。可见类型比较法可分为3个步骤,首先是设定比较的标准;其次是比较;最后是归纳原因,预测后果。同样,在刻道文化基因的识别中,可以使用这种方法。结合上面说的要素解构法,可以将刻道外部形态、内在含义和文化生态视作刻道文化的三种子类型,并将苗族其他古歌也按照这种方式进行细分和组合而成相似的3种类型。随后将刻道文化的外部形态、内在含义及文化生态三个子类型与苗族其他类型歌曲的对应类型相比较,找出他们的异同,并解释其原因。此外,也可以将这种比较应用于刻道歌与侗族大歌、瑶族古歌、彝族古歌、布依族古歌等其他民族歌曲的比较(见表2和表3)。

通过《刻道》与苗族其他歌曲类型(见表2)、其他民族古歌的比较(见表3 )可以发现:(1)外部形态方面,歌棒、刻道符号符合基因识别的唯一性原则,长桌宴对歌的表达形式虽不是《刻道》所独有,但与其他古歌类型相比具有突出性特点。1(2)内在含义方面,《刻道》存在符号解读及歌词两种释义方式。不过符号释义的工作通常由村寨或本民族的精英阶层所承担,特别是随着专家学者的参与,符号解读逐渐成为精英阶层的文化解读。而以歌骨、歌花叙述的刻道歌词则继续延续刻道文化民间解读的范本。两种释义方式本身就具有较强的特殊性,而刻道符号或指意或象征的意义表达具有浓厚的民族性和地方性特征。(3)《刻道》呈现出的苗族刻符记事的传统、苗族姑舅表婚的历史具有唯一性特征,所表达的苗族尚酒文化、喜歌文化的习俗具有突出性特征。

3.文化系统验证法。文化系统是西方社会学研究的重要理论之一,涂尔干、帕森斯对文化系统理论的建构作出了重要贡献。涂尔干基于非物质性社会事实的文化理论,提出社会集团成员间流传着具有文化特征的集体意识,共同的社会生活赋予集体意识以整体性特征。该文化系统不为个人独有,因此不会世代更替,而是代代相继。即文化超越于个人而独立地存在[14]。帕森斯将文化系统视为社会系统的亚系统,是人们在行动中习得的知识。并认为文化系统不是个人创造的,而是世代积累下来的。在他看来,文化系统与基因相似,能够被一代接着一代地复制与传递。不过文化系统的传递通常通过手工艺品等外在符号得以体现。柏贵喜教授借助系统论、控制论的理论解读文化系统,认为它是由相互作用、互相依赖并与文化环境发生一定关系的若干文化因子组成的具有特定功能的有机整体[15]。可见,他强调的是文化要素与环境之间的互动关系。总之,文化系统是社会集体成员在长期行为活动中多习得、积累的,关于社会、自然的知识体系,它具有稳定性和传承性。由此可见,文化系统既是各种文化现象的主观构想,同时也是研究文化的工具。在具体的文化研究中,我们可以将所研究对象的文化要素放置所属文化系统中,以此来确定该文化事项的民族、区域归属。例如我们在识别少数民族手工艺基因时,可以把某一民族的手工艺品细分为工艺技法、纹样表达、纹样内涵、价值功能等要素,并将这些文化要素放置该民族所属文化系统中进行识别与验证。对于刻道文化基因的识别,则是将那些通过文化要素解构、类型比较等步骤筛选出来的具有基因性特征的刻道文化因子录入清水江苗族文化系统进行验证,最终苗族刻道的外形基因、内涵基因与生存基因。

总的来说,文化基因的识别可分为3个步骤(见图1):首先是对待识别的文化事项进行要素解构,将其分为外部形态、内在含义、延伸性解读三个层面;其次,运用同样的方法把同类不同民族的文化事项、同一民族相近类别的文化事项进行要素解构,并与待识别民族的文化进行综合性比较,从而识别出具有基因性特征的文化因子;最后,将这些文化因子放置所属文化系统中进行验证,判定该文化事项携带的具有基因性特征的文化因子是否符合本民族及其所在区域的文化传统。

二、苗族刻道文化基因分类

苗族刻道文化基因可分为外形基因,内涵基因和生存基因。其中外形基因主要包括刻道文化传递的媒介物——歌棒及刻道符号,刻道文化的表达方式——长桌宴对歌。刻道的内涵基因主要有刻道符号的文化解读及《刻道》歌词的民间传唱。其中歌词又分为歌花和歌骨,歌骨是《刻道》歌词最关键的构成,且不能随意更改,歌花则是歌师根据对歌的需要即兴创作的部分。生存基因即刻道文化赖以生存的文化生态,包括苗族的歌文化、酒文化、婚姻习俗、民间信仰、刻符记事的传统等。

(一)刻道的外形基因

1.刻道歌棒及符号。刻道涵盖丰富的文化内涵,不过,这一系列与刻道相关的文化事项都以刻道歌棒及符号展开,并通过《刻道歌》的形式传唱。刻道歌棒多由枫木制作而成,枫木的神圣性(下文将会提及)赋予刻道歌棒神秘性特征。歌棒多以圆形、方形为主(见图2),长度在15~40cm之间,如此设计,一是便于携带;二是比较隐秘。1刻道歌棒分为正、左、右三面,每一面刻有9格,共计27个符号。歌棒的每个符号都以横、竖、叉、框、点、撇、捺等组合而成,这些具有几何形特征的歌棒符号构成了刻道文化的核心内容。刻道歌棒上刻的27個符号,是苗族刻道文化的提纲,同时也是刻道传承与发展的物质载体。

2.长桌宴对歌的表达形式。长桌宴是苗族结亲、娶亲、嫁女、姑妈回门、办满月、上梁、寨际联谊等场合必不可少的待客方式。席间,主家与前来走亲的客人常以对歌的形式助兴。有名望的歌师通常被主家请来应对门庭的宾客,各寨歌师便有了宴席上相互切磋的机会。所有歌师分作两组,面对面盘坐,并采取一问一答的方式进行对唱,内容以歌棒符号为提纲。演唱时,一般由女性歌师起头,先将长桌宴上的米酒倒入杯中,双手递向对方,并以提问的形式开唱,让对方来对答,如果对方答不上来,就要罚酒,如果对的上来,双方便交换对答身份[16]。答方同样倒酒于杯中,双手递给问者,并唱出问词让对方来回答,如此往复。如遇到高手,双方你来我往,可以唱个通宵。刻道歌师多是通过长桌宴对歌打出了自己的名气,成为远近闻名的歌师,刻道也通过长桌宴的展演融入苗族民众的生活。可见,长桌宴不仅是歌师展演才艺的绝佳舞台,亦是刻道文化传承的重要场所,同时也是人际关系重构的场域空间[17]11,长桌宴对歌成为刻道文化的重要标识。

(二)刻道的内涵基因

1.文化解读——刻符内涵。苗族历史悠久,千百年来,苗族民众通过古歌的传唱和织绣技艺来记录民族历史,弘扬民族文化。《刻道》则记录了苗族姑舅表婚的婚姻阶段,记述了还娘头的习俗传统。歌棒上每个符号都通过指事或会意的方式表达特定的含义[18]93。

表中的几何形图纹表达着丰富的含义,具体的内涵可从刻道国家级代表性传承人吴通贤那里得知。

从表3及吴老的解读可以得知,刻道符号不仅有与描述对象相似的象形符号,还有一些特殊的指事符号,同时还包括一些指事符号与象形符号混用的复合型符号[19]。这些符号与文字有许多关联之处,被学者视作苗族文字的雏形[18]92,汉字的来源之一[20],苗族文化的DNA,刻在枫木上的文字。可见,对刻道符号的文化解读不局限于对符号本身的阐释,已经将这些具有指意功能的刻道符号视作文字的雏形及苗族文化的基因。

2.民间解读——歌花与歌骨。歌师、苗学专家等文化精英是刻道符号解读工作的主要参与群体,他们建构的关于刻道的释义体系搭建了认识苗族刻道文化的基本框架。不过,歌棒上的刻道符号并非刻道文化的具体讲述,更非《刻道》的歌词,而是在歌师对歌的提词器和传歌时的工具。换句话说,刻道符号是《刻道》歌词的记忆模式,而歌词则是符号的表现形式,符号帮助歌师记忆歌词的内容,但它不是具体的歌词[17]3。如歌棒正面底端符号的歌词:

开场:真也走刻道,假也走刻道。

妇女忙织布,梭子响当当,

男人忙抽烟,拍拍土烟袋。

刻道的符号,整齐地排列,

犹如那梳子,梳子的锯齿。

不准谁来摸,不准谁去碰,

谁要是去摸,谁要是去碰,

歌棒被亵渎,不成其珍贵。

问:来唱枫木底,歌棒的正面。

远古的时候,天地初初开,

有一条横线,有两条斜线,

三条来相交,缠绕成一朵,

稠密如头发,乱如狗脚印。

我唱我不知,打结解不开。

斟上一杯酒,以酒做问礼,

请客人回答,让我也甘心。

答:回答给你听,砍柴给你背,

客人你听着,我给你回答。

远古的时候,天地初初开,

喜尼家来写,喜金家来刻,

刻了蒂蒂亲,开亲的根源,

为何你不知,打结解不开?[17]72 - 73

《刻道》的传唱需要具体的歌词来支撑,因而歌师和当地民众承担起歌词的记忆与传递工作。他们在刻道歌词传与授的过程中建构了更为完善的认知体系,即这些唱词经过世代的传唱逐渐出现了“歌花”与“歌骨”的分野。

歌骨,苗语称之为“hsongd hxak”,“hsongd”即为骨头。歌骨是苗族经由世代刻道歌师传承下来的,是刻道歌的精华部分,刻道歌能够延续下来的关键所在。同时也是手持不同版本刻道歌棒的各寨歌师能够在一起对歌的基础。歌师在长桌宴对歌时,歌骨是不能随意改动的,否则对歌不仅不能继续,还会引起其他歌师的嘲笑和不满。歌花,当地苗语称为“dus bangx”,即开花之意。在一部歌中,歌骨只占据较少部分,歌花则是一路歌能够对唱数天的关键原因所在。苗族歌师在歌骨的基础上,由日常生活触发灵感的创意为蓝本,不断进行歌花的创作。由于主观性较强,歌师创作的歌花都夹杂着他们生活和情感的烙印。不过,由先辈创作的经典歌花往往能够得到传唱。

歌花与歌骨构成了刻道文化的民间解读。在歌骨与歌花组成的歌词体系中,歌骨是经历代歌师传唱的歌词经典,歌花则是歌师们对刻道文化内涵的个性化表达,是传承主体在传与受的过程中主观能动性的发挥。也是刻道基因在传承群体主观认知体系作用下的积极转变,这种因时而变的主动性是非物质文化遗产在当今社会中得以活态传承的重要保障。

(三)刻道的生存基因

刻道是苗族先民订立婚约的凭证。以枫木棒为载体的刻道在苗族社会充满了神圣性。苗族同胞在订亲、接亲、回门等场合对唱刻道,更像是对婚约订立(订亲)、履行(接亲)过程的演绎。从另一个角度看,苗族先民刻符记事的需求、原始崇拜的心理及婚嫁习俗的传统构成了刻道的生存基因。

1.刻符记事的需求。刻符记事多盛行于无文字民族,是基于记事的需要發展起来的。在人际交往中,为保障约定的有效执行,需借助相应地契约明晰双方权利的享有及义务的履行,并规定其中一方反悔,就要受到约定条款的惩罚[17]4。尤其是在娶亲、嫁女等重要事件中,缔结婚姻的双方通常以契约的形式记录两个家族开亲的历史。乾隆年间的《镇远府志》载:“苗族俗无文字,交质用竹木刻数寸,名为木刻。”[21]《刻道歌》则唱道:“开头唱把柄,把柄有符号,一笔中间横,横穿一个×,再笔来相交,刻成一朵花,表示凭证木,把柄就是它,好比是契约,古人留下它。”1可见,刻道源自刻符记事的历史,是订亲时结亲双方订立的婚嫁契约,后通过订亲、接亲、回门等婚礼仪式的展演,表达双方对契约的履行。

2.原始崇拜的心理。苗族地区盛行原始崇拜的传统,山川、河流、树木、鬼神、牛、凤鸟等无一不是苗族民众崇拜的对象。刻道映射了苗族传统社会自然崇拜和祖先崇拜习俗。其中,制作刻道歌棒的枫树被视为万物的始祖。在苗族同胞看来,人类始祖姜央由蝴蝶妈妈所生,蝴蝶妈妈则从枫树心钻出,因此枫树被视为神树。同时,在苗族民间传说中,枫树与本民族英雄蚩尤存在密切关联,认为蚩尤的鲜血浸入泥土生出了枫树,因而将其视作蚩尤的化身。枫树的神圣性决定其用途的制度性。在苗族传统社会,枫树主要用于房梁、架桥和歌棒的刻制。且在砍伐枫树时要遵循严格的禁忌。据夯岜寨寨老2吴通胜介绍:“枫树是我们苗家人的护寨树,所以在砍之前,要进行祭树活动。砍树时要准备好酒、香、和黄纸。净手后烧香和纸钱,再倒上米酒在树前祭拜一番,这些完成之后,才能动手砍树。枫树的用途亦有严格的限制,砍来的枫树一般被分成3段,上面那段用来刻歌棒,中间那段拿来做房梁柱,下面那节拿去架桥”。1可见,在苗族传统社会,围绕枫树建构了一系列具有神秘性和神圣性的文化体系,2并建立了完善的种、伐制度。同时,基于自然崇拜与祖先崇拜的民间信仰体系增强了以枫木为物质载体的刻道文化的神圣性,從而促进了刻道的传承与发展。

3.传统的婚嫁习俗。刻道讲述了苗族社会婚姻制度的变迁过程,同时苗族传统的婚嫁习俗为刻道的传承提供了重要保障。苗族社会曾盛行姑舅表婚的传统,即舅家儿子拥有娶姑家女儿的权利,如果姑家想摆脱这种优先婚制,须向舅家支付一笔礼金,苗语称“也缰”(nix diangb),汉语译作“舅爷钱”[22]。乾隆年间的《镇远府志》中记述了当地苗族社会的这种传统,即:“姑之女定为舅媳,倘无子,必重献于舅,谓之外甥钱,否则终身不得嫁或招少年往来。”[21]《刻道歌》中也讲述了苗族的这段历史。起初的舅爷钱十分沉重,后来经过苗族民众的反抗逐渐减少。20世纪30年代,吴泽霖先生在贵州苗族社会做田野调查时,亦发现都匀等地的苗寨中奉行姑舅表优先婚制[23]。在苗族社会,刻道是苗族婚姻制度从姑舅表婚向自由婚恋变迁的记述和见证。在现代苗族社会中,婚礼仪式延续了摆长桌宴、邀请歌师对歌的传统。苗族民众借助婚礼仪式,在长桌宴上通过歌师对唱刻道歌的形式回顾本民族的婚俗历史,既烘托了吃酒的氛围,同时也是对祖先抗争精神的赞誉。因此,摆长桌宴宴请宾客,邀请歌师对歌的传统婚嫁习俗为刻道等苗族古歌提供了广阔的展演空间,并通过罚酒制度3强化了刻道的传承效果。

三、文化基因视角下苗族刻道的传承

非遗的传承实际上是基因要素的传递,在非遗传承过程中,如果其基因要素变异了、丢失了,这种非遗就会发生质变[24]56。苗族刻道文化基因的传承,实质上就是对刻道基因要素的保护。不仅表现为刻道歌棒及符号的传递、刻道符号释义体系的传承及刻道歌的世代传唱,还表现为刻道所依附的文化生态的完整性。

(一)苗族刻道传承的内容

1.外形基因的传递。外形基因是刻道传承的物质载体和表现形式,外形基因的保护是刻道文化传承的物质基础。其中,歌棒及刻符不仅是歌师对歌时的提词器,还是歌师传歌的媒介物,同时也是刻道标准化的体现。在黔东南地区虽然流行20余个歌棒4版本,但是每一类歌棒的流传范围就是一个标准,歌师按照这个标准进行传唱,区域内的歌师亦按照这个标准进行对歌。苗族歌师围绕歌棒及刻道符号建构了极具地方性与民族性特征的苗歌体系,并通过歌棒及刻符的传递维护着这一体系的持续运转。因此,歌棒的传递是刻道文化传承的重要物质支撑。此外,长桌宴对歌的表达形式也是刻道外形基因的重要构成。刻道虽源于记事的需求,但随着刻道由实用的艺术转向审美的艺术,表现性成为刻道最显著的艺术特征。歌师在长桌宴等公众场合对歌,既是对刻道的仪式展演,亦是对民族记忆和历史记忆的再现,是刻道生活化、活态化传承的重要途径。

2.内涵基因的传承。刻道的内涵基因是指由歌师、学者等围绕刻道符号建构的释义体系,它是刻道文化传承的重要方面。刻道的内涵基因包括歌师、文化研究者对歌棒符号的文化解读及刻道歌师围绕歌棒符号进行的歌词创作。一方面,歌师及文化研究者对歌棒的每一面、每一格符号的能指及所指进行了系统化分析。并从符号学、语言学、音乐学、社会学等视角切入,剖析符号背后的意义。进而提出刻道是记事需求下的产物,并认为刻道在苗族传统社会扮演契约的功能;指出歌棒符号是苗族文字的雏形,是苗族婚姻的活化石。另一方面,歌师通过歌骨的传承与歌花的创新,不断丰富着刻道文化的民间解读系统。歌师等文化精英关于刻道符号的解读与价值意义建构旨在维护刻道在苗族文化系统中的优势地位。在苗族传统社会,刻道的记事、契约及娱乐功能使其成为苗族文化系统中不可或缺的一部分。但是,随着社会变迁的不断深入,刻道在苗族社会中的地位逐渐降低,记事、契约的功能几近消亡,刻道的存续价值面临着巨大的挑战。在此背景下,对刻道内涵基因的识别与传承显得尤为重要。

3.生存基因的保护。文化基因作用的发挥取决于信仰、习俗、观念等所构成的文化生态。刻符记事、原始崇拜、婚嫁习俗等基因要素曾是苗族刻道产生的重要条件,是其赖以生存和发展的文化土壤。其中,刻符记事的需求是刻道兴起的先决条件;苗族传统社会的婚嫁习俗为刻道的传播和发展提供了便利条件;苗族同胞自然崇拜和祖先崇拜的文化心理则为刻道的传承打下了牢固的思想基础。不过,生存基因的保护不是对传统生活方式和社会习俗的回归,而是结合现实的需求,对刻道的生存基因进行活态保护。

(二)苗族刻道传承的途径

1.建立功能完善的刻道专题博物馆。博物馆是收藏文物、研究文化、展示文明的重要场所,具有收藏、展示、教育及研究四方面功能[25]。刻道的传承,尤其是外形基因的传递需要以多功能专题博物馆为依托。刻道专题博物馆于2011年落成,馆址选在?阳河畔,面积约170平方米,分为“扁金家居展”“扁金闺女房”“扁金父母屋室”“扁金织锦室”“扁金农具展”五个展厅,收藏了刻道文化相关物品500余件,并收集了28根来自不同地区的刻道歌棒。不过,该馆不仅设施简陋且功能单一,仅仅是刻道及相关文化的展示,未能发挥教育、研究和传习的功能。2018年,刻道文化展示馆落成,该馆建在刻道的核心传承地——杨柳塘镇夯岜寨。刻道展示馆除承担传承人培训外,还有少量歌棒、芦笙及生活用具展品,而与刻道相关的研究成果和影像资料并未在馆中出现。可见,新的展示馆并没有形成博物馆+的聚力,仅仅发挥着传习的功能。多功能刻道文化展示馆不仅要有歌棒等刻道物质载体的展示,还要有刻道符号讲解和歌师对歌展示等环节。同时,博物馆还要发挥传承人培养,刻道文化研究等功能。概言之,多功能刻道文化展示馆不仅是对刻道外形基因的陈列和展示,同时也是对内涵基因的讲解和传播,是集静态保护和动态传承为一体的新型场馆。

2.建立健全刻道传承保护制度。目前,我国的非遗传承保护的制度主要有代表性项目名录制度、代表性传承人制度、文化生态保护(实验)区制度和法律制度。几种制度的侧重点不同,代表性项目名录制度关注的是项目本身;代表性传承人制度重点关注的是人;文化生态保护区制度则是以区域内的非遗项目为核心,关注的重点是区域,并围绕项目的辐射范围可分为核心区、过渡区和边缘区;法律制度则是通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》(以下简称非遗法)及其他法律法规规范非遗传承保护的行为[24]54。4种制度相互补充,促进了非遗的传承和发展。刻道现行的传承保护制度主要是代表性名录制度、代表性传承人制度和法律制度。不过,作为国家级非遗项目的刻道,尚未建立完整的四级名录体系,其代表性传承人不仅数量少且集中在夯岜寨一地,不利于刻道辐射范围的扩大。同时,作为刻道传承与保护的法律依据,《非遗法》仅对非遗传承的行为进行了宏观的、概念性的指导,并未制定详细的传承保护规范及相应的评估机制。当地的文化生态保护区建设更是停留在申报阶段。因此,要不断完善刻道的四级名录体系,认定相应的代表性传承人,同时要制定地方性法律法规,明确传承人的责任,规范其传承行为。此外,还要加快黔东南苗族文化生态保护区建设,并将刻道文化作为保护区的重点项目进行传承和保护。

3.大力培養刻道传承群体。刻道等非遗的传承与保护归根到底是对传承制度、传承环境和传承主体的保护[26]。其中歌师作为刻道传承的实践主体,不仅是刻道文化的传承者(包括带徒授艺与刻制歌棒),同时也是刻道文化的解读者,甚至是苗族文化体系的重要构建者。同时,在苗族刻道的释义体系中,歌师不仅掌握了刻道符号的解释权,并通过歌骨的传承和歌花的创作,不断丰富、完善刻道符号的释义体系。因此,歌师的培养对刻道文化的传承起着至关重要的作用。受生计方式、婚姻习俗、娱乐方式的影响,刻道的传承群体规模呈现缩小趋势,需借助政府的支持,通过代表性传承人的认定与考核、传习所的设立、传承兴趣的培养及传承人培训班的举办等方式扩大传承群体的规模与影响力。

4.营造良好的刻道生存空间。刻道传承的关键在于保护它赖以生存的环境,维护文化生态的完整性[27]。近年来,受生计方式、婚嫁习俗、娱乐方式等变迁的影响,刻道的生存面临诸多困难。不仅呈现出传承群体规模不断减小的趋势,还表现为刻道文化感召力和影响力的逐渐降低。同时刻道逐渐被边缘化,淡出民众的日常生活。不过,随着遗产化与节日化实践的开展,刻道不仅完成了民间文化向国家遗产的身份转变,并通过内容的建构、展演空间的建构及价值形象的建构,为刻道提供了新的传承场域与文化空间。但是政府主导下的遗产化和节日化的进程显然缺乏持续的动力和有效的感召力。因此,应充分发挥传承群体的主导作用,并在政府及专家学者的支持和引导下创造有利于刻道活态传承的生存空间。

刻道是苗族先民基于记事需要而产生的,具有契约功能的叙事传统。苗族歌师借助歌棒、刻符、《刻道歌》等表现形式,对刻道进行传唱,并建立了完善的释义体系。在歌师长期的传承实践中,刻道逐渐凝结出特有的外形基因、内涵基因和生存基因,并通过这些基因要素的传递,实现了刻道文化的传承和发展。文化传承的关键在于基因要素的传承,需要我们遵循唯一性、独特性、时间性及总体优势的原则,通过要素解构、类型比较、文化系统验证等方式识别传统文化的基因要素,并在政府、学者、传承群体的共同努力下传承和保护传统文化的基因要素。

参考文献:

[1] 理查德?道金斯.自私的基因[M].卢允中,张岱云,陈复加,等译.北京:中信出版集团,2018:222.

[2] 苏珊·布莱克摩尔.谜米机器——文化之社会传递过程的“基因学”[M].高申春,等译.长春:吉林人民出版社,2001:4.

[3] 刘长林.宇宙基因?社会基因?文化基因[J].哲学动态,1988(11):30 - 31.

[4] 吴秋林.原始文化基因论[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2008(4):5.

[5] 赵传海.论文化基因及其社会功能[J].河南社会科学,2008(2):115 - 116.

[6] 刘沛林.古村落文化景观的基因表达与景观识别[J].衡阳师范学院学报,2003(4):1 - 8.

[7] 柏贵喜,陈文苑.南方少数民族传统手工艺资源及其基因图谱编制设想[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2017(5):46 - 47.

[8] 王庆贺.朱仙镇木版年画的文化基因研究[J].铜仁学院学报,2020(4):61.

[9] 刘沛林.家园的景观与基因——传统聚落景观基因图谱的深层解读[M].北京:商务印书馆,2014:102.

[10]王庆贺.后申遗时代民族文化的节日化建构及其实践理性[D].武汉:中南民族大学,2018.

[11]成文魁.苗族《开亲歌》中的“刻道”(歌棒)浅识[J].贵州民族研究,1985(1):139.

[12]胡最.传统聚落景观基因的识别与提取方法研究[J].地理科学,2015(12):1521.

[13]费孝通.从史禄国老师学体质人类学[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1994(5):112.

[14]傅铿.文化:人类的镜子[M].上海:上海人民出版社,1990:106.

[15]柏贵喜.民族传统文化传承体系及其建构——基于系统论、控制论的视角[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2017(5):62.

[16]吴光祥.刻道:苗族的婚姻习俗及其母体研究[J].艺文论丛,2016(3):53.

[17]刘峰,吴小花.刻道[M].贵阳:贵州民族出版社,2012.

[18]苏晓红.苗族刻道渊源及文化内涵初探[J].贵州民族研究,2008(4):93.

[19]王庆贺.黔东南苗族“刻道”的构成要素及文化内涵探析[J].民族艺林,2019(3).

[20]李平.“刻道”对文字产生的认识意义[J].中央民族大学学报,2015(2):163 - 167.

[21]镇远府志[M]//中国地方志集成.成都:巴蜀书社,2006.

[22]曹端波,付惠平.贵州东部高地苗族的婚姻、市场与文化[M].北京:知识产权出版社,2013:20.

[23]吴泽霖,陈国钧.贵州苗夷社会研究[M].北京:民族出版社,2004:276.

[24]柏贵喜,王通.我国非物质文化遗产传承保护的标准体系构建[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2020(4).

[25]单霁翔.关于新时期博物馆功能与职能的思考[J].中国博物馆,2010(4):4.

[26]张媛,柏贵喜.文化身份合法化与民族文化传承的实践主体建构——以贵州省思南县傩文化传承为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2018(5):57.

[27]孙玉森.贵州施秉苗族“刻道”音乐的文化生态研究[J].凯里学院学报,2015(4):20.

[责任编辑:吴 平]