心房颤动患者抗凝治疗体验质性研究的Meta 整合

2021-12-14刘沈馨雨孙国珍王洁

刘沈馨雨,孙国珍,2,王洁

(1.南京医科大学护理学院,江苏南京 210029;2.南京医科大学第一附属医院心血管内科,江苏南京 210029)

心房颤动是临床上最常见的心律失常之一,抗凝治疗是房颤相关卒中预防的主要手段。有研究表明房颤患者对抗凝治疗的理解与感知(包括担心出现大出血等不良事件)是影响治疗依从性的重要因素[1-2],因此了解患者抗凝治疗体验,并给予积极干预是提高治疗率的关键。近年来,患者抗凝体验受到关注,相关领域研究逐渐增多,但单一的质性研究结果可能并不能反映整体状况。 本研究通过对相关质性研究进行Meta整合,更全面地诠释房颤患者对抗凝治疗的感受,为后续制定满足患者需求的抗凝治疗计划提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献纳入与排除标准 纳入标准:(1) 研究对象为符合心房颤动诊断标准,面临或有抗凝治疗经历的患者;(2)研究现象为患者对抗凝治疗的体验、态度;(3)情境为患者抗凝治疗过程中面临的相关问题;(4)研究设计包括质性研究或包含相关质性研究的混合性研究。排除标准:(1)无法获取全文;(2)重复发表、定性数据不全或无法提取;(3)非中英文文献。

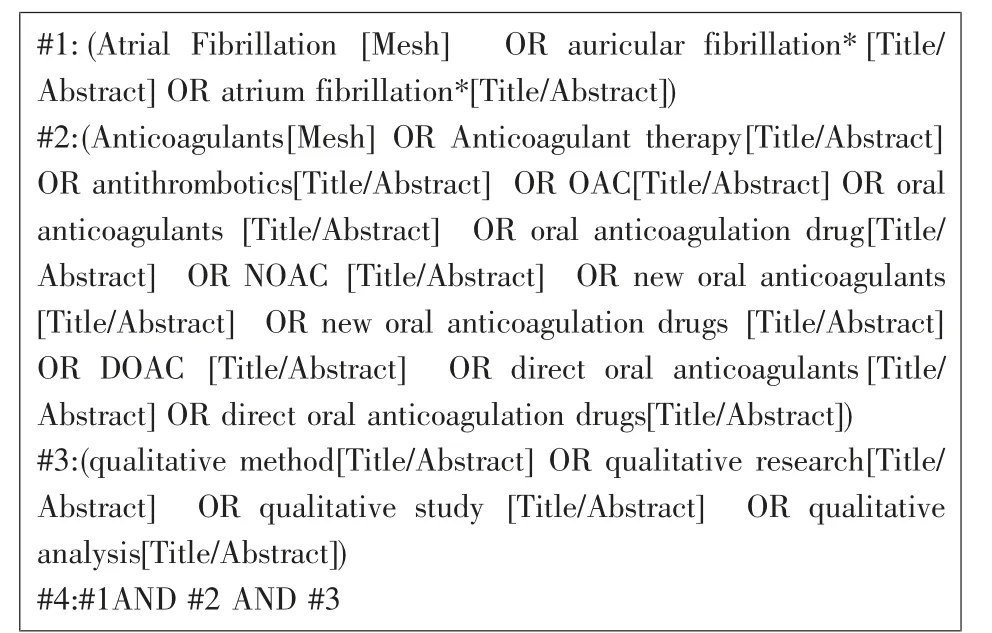

1.2 文献检索策略 计算机检索The Cochrane Library、 PubMed、 EMbase、 Web of Science、 OVID、CINAHL、中国知网、维普、万方和中国生物医学数据库, 采用主题词和自由词相结合的方式检索房颤患者抗凝治疗体验相关的研究, 时限均从建库至2020 年12 月。此外,追溯纳入研究的参考文献进行补充。英文检索词为:“atrial fibrillation”、“auricular fibrillation*”、“anticoagulant therapy”、“antithrombotics”、“qualitative method”、“qualitative research”等;中文检索词为:“心房颤动”、“心房纤颤”、“抗凝”、“抗凝药”、“质性”、“定性研究”等。 以PubMed 为例,具体检索策略如图1。

图1 PubMed 的检索策略

1.3 文献筛选与资料提取 2 名经过循证培训的研究者独立筛选文献、 提取资料并交叉核对, 如遇分歧,则通过讨论达成共识或者咨询第三方协助判断。首先借助EndNote 软件剔除重复, 再通过阅读文题和摘要排除与主题不相关的文献, 并进一步阅读全文确定最终纳入篇目。资料提取内容包括作者、发表年份、国家、研究对象、样本量、研究方法、主要结果。

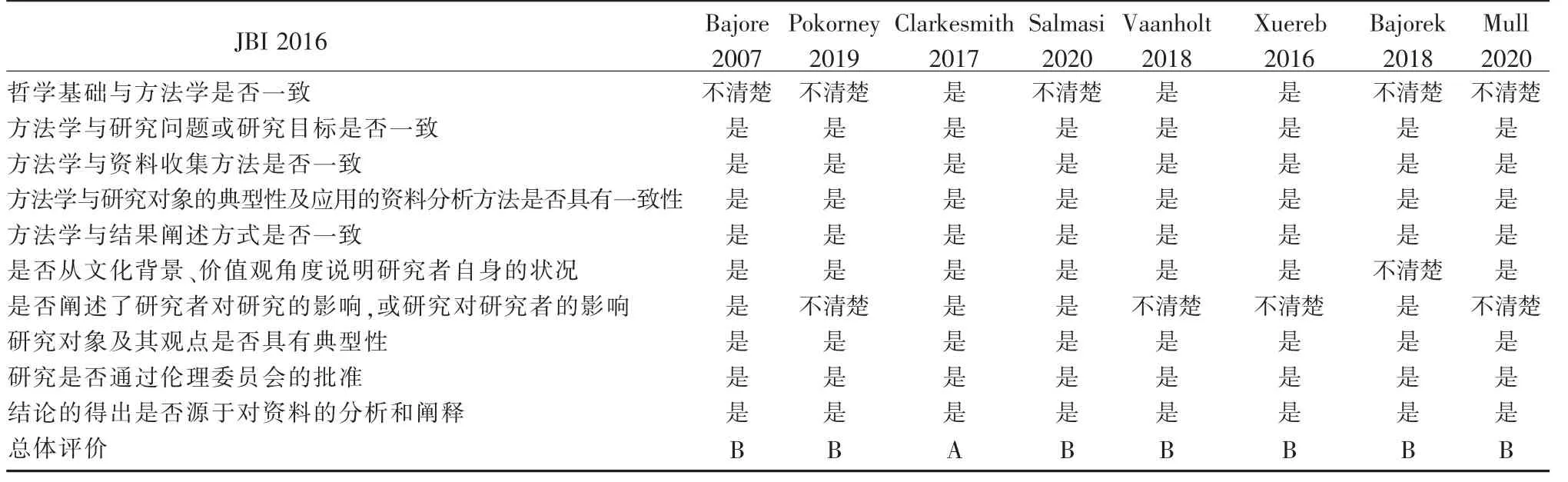

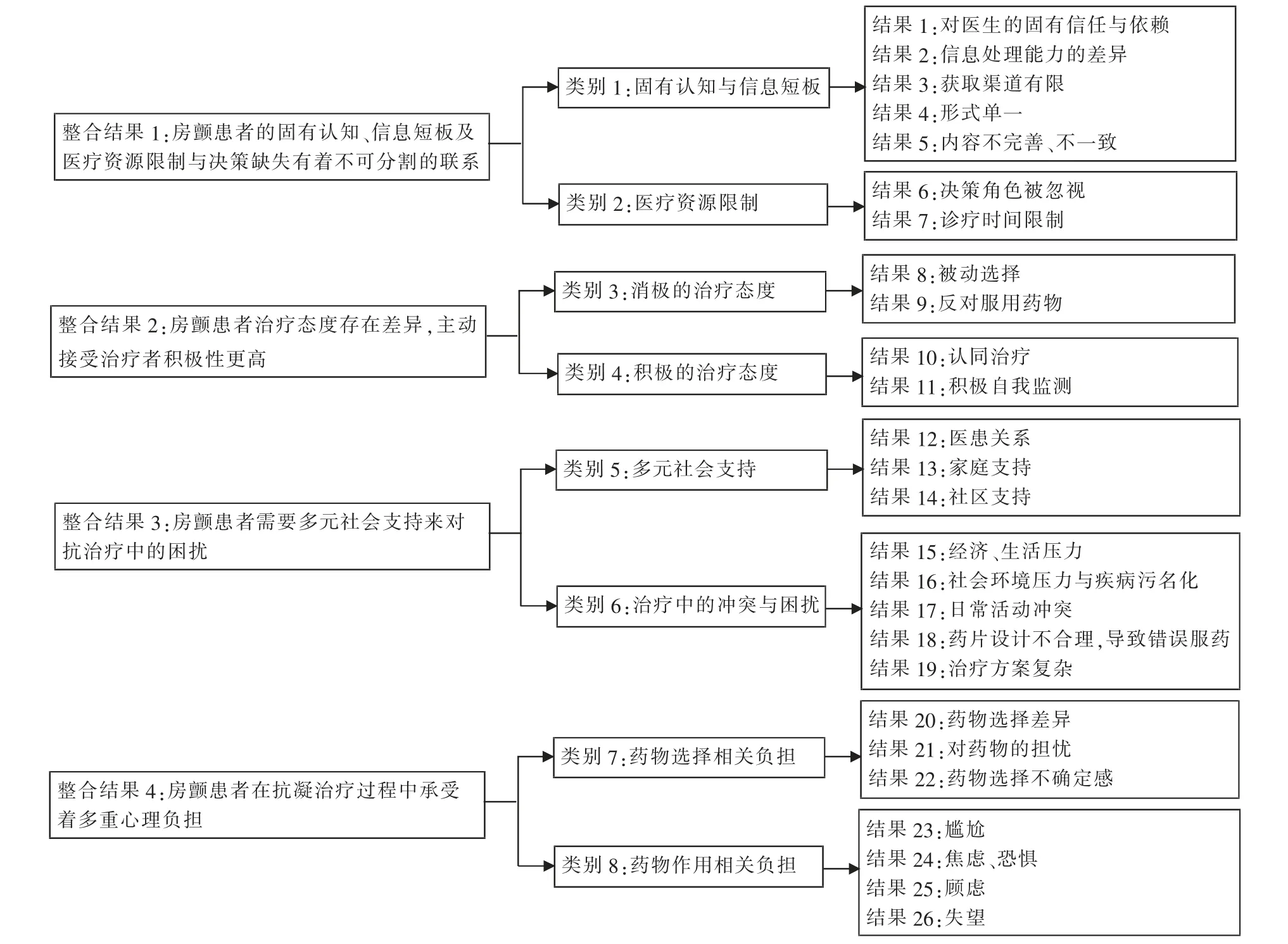

1.4 文献质量评价 采用JBI 循证卫生保健中心质性研究质量评价标准[3],由2 名经过循证培训的研究者对纳入研究进行独立评价。该标准包括10 个项目,每项均以“是”、“否”、“不清楚”和“不适用”来评价。 完全满足上述标准,为A 级;部分满足上述质量标准为B 级; 完全不满足上述质量标准为C 级。 2个人独立评价后,对评价结果进行比对。意见不一致处由2 人讨论达成共识或者咨询第三方协助判断。最后纳入质量等级为A、B 级的研究,剔除质量等级为C 级的研究。

1.5 资料分析方法 本研究采用汇集性整合法对研究结果进行整合[4]。 首先,研究者对纳入的文章进行反复阅读、分析和信息提取,提炼出研究结果。 然后对结果反映的事实进行分析,做出整合性判断,形成不同主题类别。 最后研究者就归纳出的类别进行讨论,构建主题框架,形成整合结果。

2 结果

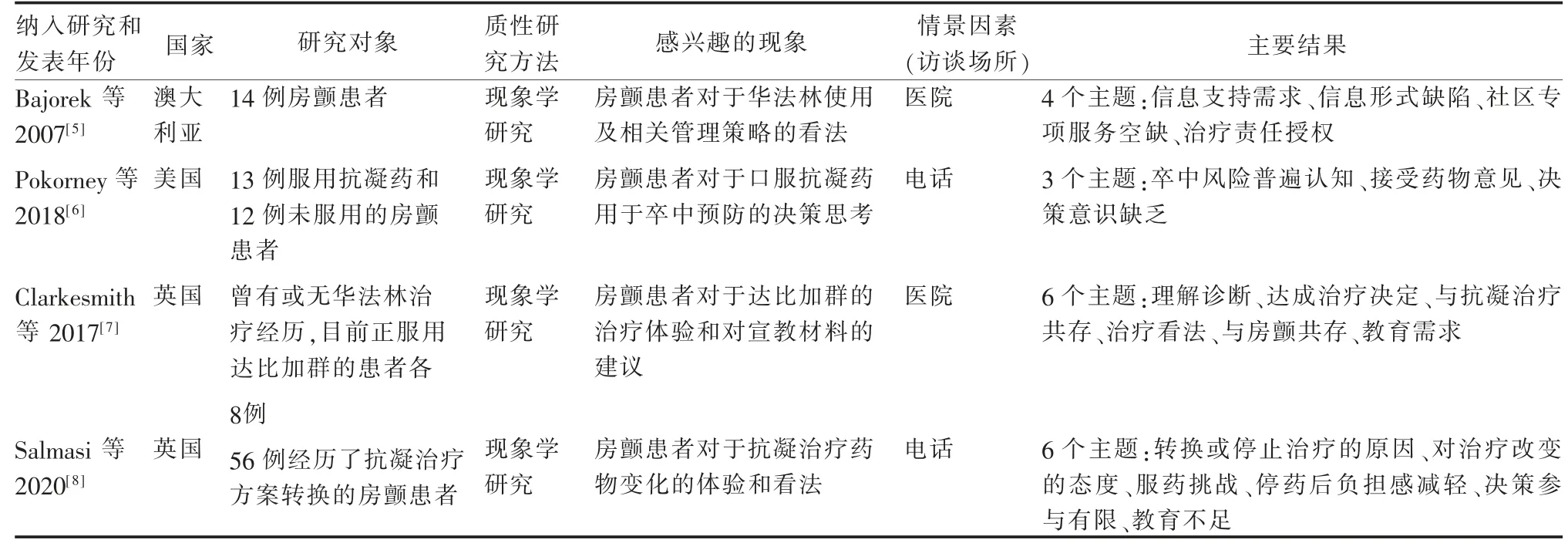

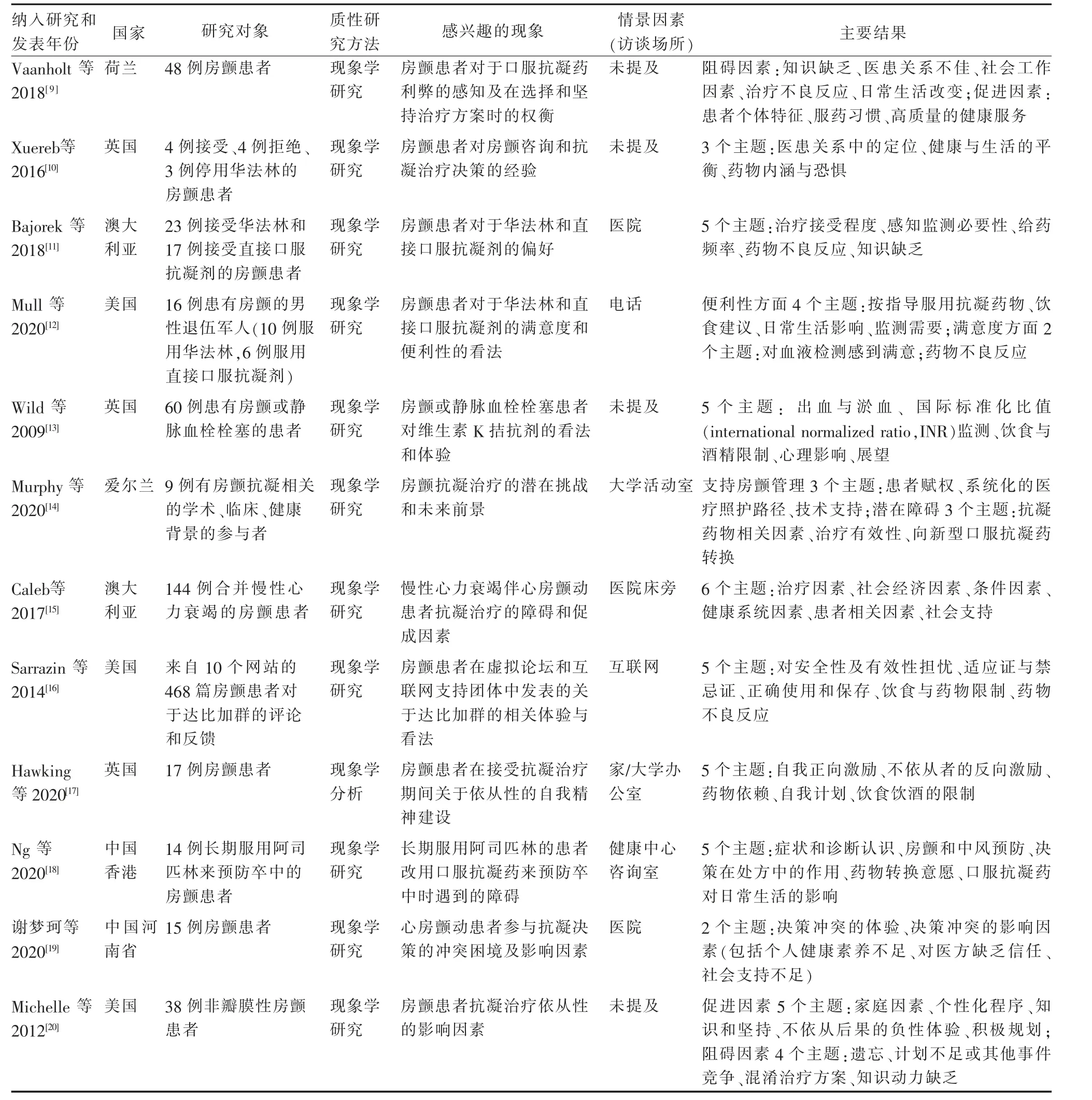

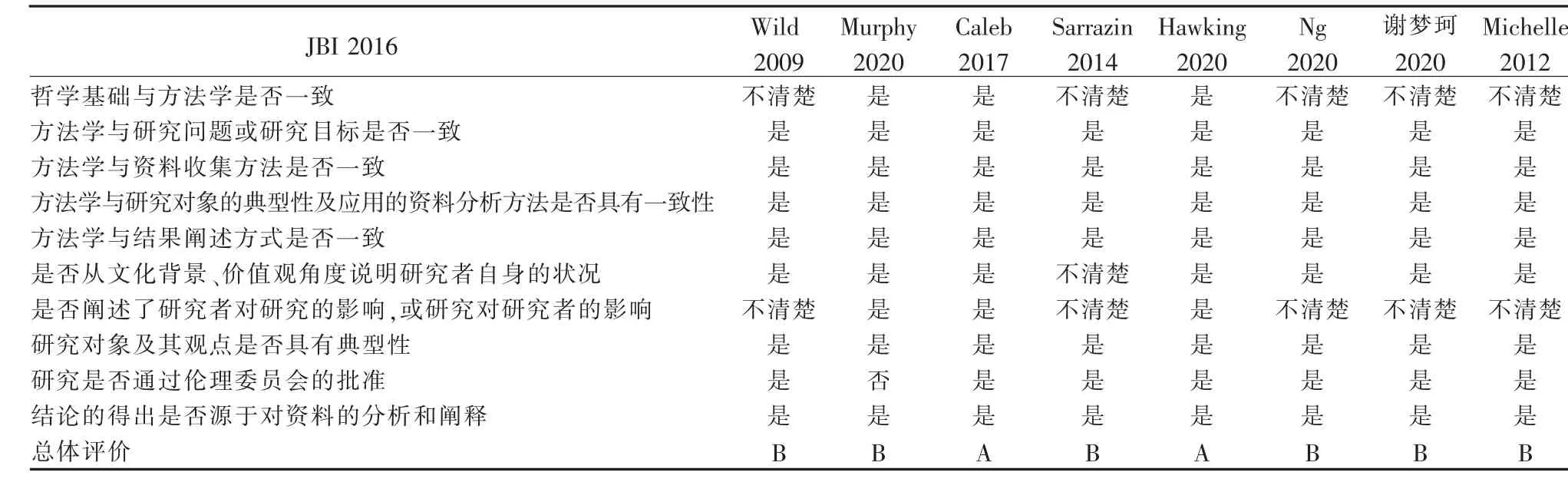

2.1 文献检索结果 根据检索策略初步检出文献4 065 篇,查重后获得3 533 篇,阅读文题、摘要进行初筛获得71 篇,阅读全文、评价文献质量后最终纳入16 项研究。 文献筛选流程及结果见图2。2.2 纳入文献的基本特征与方法学质量评价 见表1 和表2。

表1 纳入文献的基本特征

续表1

表2 纳入文献的方法学质量评价

续表2

图2 文献筛选流程图

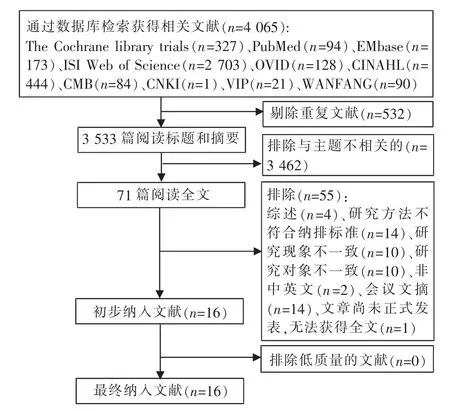

2.3 Meta 整合结果 本研究共纳入16 篇文献,提炼出26 个研究结果,归纳组合形成8 个类别,最终生成4 个整合结果。 见图3。

图3 整合结果图

2.3.1 整合结果1 房颤患者的固有认知、 信息短板及医疗资源限制与抗凝决策缺失有着不可分割的联系。

2.3.1.1 类别1:固有认知与信息短板 患者对医生普遍存在固有认知, 这使得患者倾向于主动放弃参与决策的权利(“不知道什么处方, 我相信医生”[9]“你不能直接告诉我吃什么药吗? ”[19])。 信息短板是由于患者获取、理解、分析和应用信息的能力不足而导致的疾病或药物知识缺乏, 包括获取信息渠道受限(“我不太明白,又不会上网,所以我很茫然”[19]),信息传递形式单一(“我认为不应该口头传递信息,应该得到一些教育材料”[5]),信息内容不完善或不一致(“我想他们没有清楚地告诉我”[8]“之前的医生不建议我用新型抗凝药,可这里的专家说可以用”[19])。

2.3.1.2 类别2:医疗资源限制 患者的决策缺失同样受到医疗环境的限制, 主要体现在2 方面:(1)患者决策角色常常被临床医生忽视(“我从来没有选择的机会”[10]), 或者临床医生只根据某些客观指标开立用药处方 (“医生会根据INR 指标开出下一个剂量的药……”[5])。 (2)诊疗时间受限成为医患间充分沟通的障碍(“医院的会诊时间很短[18],他只是给了我一个总结”[9])。

2.3.2 整合结果2:房颤患者治疗态度存在差异,主动接受治疗者积极性更高

2.3.2.1 类别3:消极的治疗态度 消极的治疗态度主要表现为被动接受治疗和抗拒治疗2 种情况。 一些患者因为来自疾病的压力,无奈选择被动接受治疗(“我不喜欢吃药,但我必须这么做”[17]);还有一些患者则对抗凝药物治疗抗拒态度强烈(“不再服用抗凝药物,我的身体会告诉我有什么状况”[8])。

2.3.2.2 类别4:积极的治疗态度 抗凝治疗的益处被多数患者认可(“这感觉就像满怀希望地向前走”[7]),并在其中寻找到归属感(“这感觉像个家”[10])。 部分患者在医生指导下积极自我检测(“我每周在家自我检测”[15]),主动维护健康。

2.3.3 整合结果3: 房颤患者需要多元社会支持来对抗治疗中的困扰

2.3.3.1 类别5:多元社会支持 医生是患者对抗疾病的指引者,医患双方关系影响治疗依从性(“医生什么都没解释,我对他失去了信任”[9])。 家人的照料(“一切都是我姐姐照料的”[15])以及对家庭的责任感(“我不想让他们失望”[20]) 增加了患者的治疗动力。社区支持同样不可或缺, 患者希望从社区获得更持续的健康帮助(“针对糖尿病有负责健康咨询的工作人员,我不介意有抗凝治疗相关的”[5])。

2.3.3.2 类别6: 治疗中的冲突与困扰 房颤患者在治疗过程中需要克服多方面的冲突,主要表现在经济、生活压力(“新型抗凝药超出了我的经济承受能力”[13]“我的轮班与治疗时间不一致”[9])、 社会环境压力与疾病污名化(“当你谈论你的健康,人们就会离开你”[9])、日常生活冲突(“任何轻微的撞击都会使我受伤”[13])。另外,抗凝药物也为患者带来了困扰,药片设计的不合理导致了患者错误服药的发生(“医生要求3/4 片,我看成了3~4 片”[19]); 复杂的治疗方案成为患者正确服药的阻碍(“主要是记不住我的用药方案”[9])。

2.3.4 整合结果4: 房颤患者在抗凝治疗过程中承受着多重心理负担

2.3.4.1 类别7:药物选择相关负担 在抗凝药物选择上,患者们表达了不同的看法。 就华法林而言,由于其定期血液监测及严格饮食限制的需要, 部分患者认为治疗压力增加(“各种监测让我很烦”[10]),因而更偏好无须监测的新型口服抗凝药物。 但也有患者持相反意见,认为定期监测能够帮助了解疾病控制情况,增加了安全感(“至少我知道自己是否有事”[7])。但是无论何种药物,患者普遍抱有担忧。华法林曾经的用途亦给患者带来不安全感(“华法林曾是鼠药”[14]),而新型口服抗凝药物因其上市时间短(“达比加群只是市场上的新产品”[11])以及拮抗剂的缺乏(“目前还没有能够治疗严重不良出血的解药”[6])难以获得患者的足够信任。 患者因此陷入药物选择的不确定感之中(“新型抗凝药与华法林相比引起脑出血的风险更低,也不用定期去医院复查,但这类药一旦引起出血没有有效对抗的药物”[19])。

2.3.4.2 类别8:药物作用相关负担 在抗凝治疗过程中患者经历着多种情绪负担, 且大多与药物作用相关。 主要包括药物不良反应带来的尴尬(“当有人对我说嘴里有血时,我感到很尴尬”[13]);对药物不良反应的焦虑、恐惧(“这会导致血流不止,我很害怕”[18]);对曾经日常活动产生的顾虑(“现在我不想冒这个风险了”[13])以及对治疗疗效的失望(“抗凝药选来选去,也没什么用”[19])。

3 讨论

3.1 固有认知和信息不对称性影响患者参与治疗决策 本研究整合结果显示,房颤患者在诊疗过程的决策缺失现象较为常见,受到多种因素的影响。 从患者角度分析,固有认知及信息短板使得患者在就诊一开始就倾向于放弃决策权力。面对陌生的疾病和信息支持不平衡的医患关系,患者们习惯于以“茫然”的服从姿态接受专业医生为他们做出的“最优”选择。固有认知背后是患者对于医生的“绝对”信任,在放弃主动权的同时是其在对抗疾病中责任的“推卸”,其根源在于患者没有正视疾病及对自身对抗疾病角色的错误定位。 在当前诊疗条件的制约之下,决策辅助工具逐渐兴起,它能帮助医患逾越信息鸿沟,或将成为落实共同决策的有效手段[21]。

3.2 治疗信念和态度影响患者抗凝治疗依从性本研究整合结果显示了患者药物选择偏好、 治疗态度方面的差异。分析原因,患者的药物选择偏好是其信念倾向的表达,与自身价值观、生活便利性等多种因素挂钩, 在一定程度上决定了其今后对于治疗的接受和依从程度。鉴于此,今后医务人员在临床工作中应主动挖掘并尊重患者的潜在偏好, 努力在制定治疗方案的初始阶段即帮助患者奠定较好的信念基础。另外,抗凝治疗感知的参差在一定程度上导致了治疗态度的差异。 积极的治疗态度形成于感知到的治疗益处,而消极的治疗态度则是将抗凝治疗视为一种负担。 患者的信念和态度并非固定属性,积极地教育干预能够促使消极态度积极化、 错误信念正确化。鉴于此,医务人员应承担起教育的责任,帮助树立正确的治疗观念,将有助于提高患者主动健康的信心。

3.3 多元支持有助于降低患者抗凝治疗心理负担本研究整合结果显示房颤患者在抗凝治疗中存在多重困扰与负担。 房颤症状多样,日常活动受限,并发症风险高,疾病还改变生活轨迹,患者承受生活压力,重压之下难免产生负面情绪。此外,本研究结果显示抗凝治疗方案的复杂性、药片设计不合理,这些因素使患者服药依从的难度明显增加。 鉴于此,医院层面,可构建医患交流平台、 远程随访系统, 借助物联网辅助管理模式,真正实现“把医护团队带回家”;社区层面,可发挥同伴支持作用,积极组织开展各项群体互助活动,为患者开拓多种情绪调节渠道;家庭层面,可指导并强化患者、照顾者急救意识与能力,共同创建与疾病需求相贴合的生活环境。只有多种支持途径共存,才能真正实现协同多元支持,与患者携手“与病同行”。

4 结论与展望

本研究通过Meta 整合归纳分析了房颤患者抗凝治疗的真实体验,认为房颤患者在抗凝治疗过程中存在决策角色缺失、社会支持不足及情绪负担严重等问题。医疗机构、社会应重视患者参与共同决策的权利,尊重其治疗态度,通过联合社区和家庭力量最大程度上满足患者的心理支持需求,从而使其更好地参与抗凝治疗管理,提高生活质量。 本研究由于纳入文献大多来自国外,结果受到文化背景等差异的影响,难以完全阐释我国房颤患者的真实体验,且研究结果均为患者角度,没有纳入医疗保健人员的态度、感受,视角较为局限。今后国内研究可考虑从多角度探讨房颤抗凝治疗中存在的不足,为全面制定贴合患者需求的干预方案提供依据,进而提升患者的治疗依从性。