主动呼吸循环技术对非小细胞肺癌手术患者心肺功能影响研究

2021-12-14都菁邓海波刘磊李琳凤孙建华

都菁,邓海波,刘磊,李琳凤,孙建华

(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院a.胸外科;b.心外科;c.重症医学科,北京 100730)

非小细胞肺癌约占所有肺癌病例的85%, 非小细胞肺癌发病率在全球范围内逐年上升[1]。 肺癌患者术后肺部并发症发生率相对较高,可高达40%,主要包含肺部感染、肺不张以及呼吸功能衰竭等[2-3]。加强患者围术期呼吸功能锻炼及有效排痰是预防术后肺部并发症发生的有效手段[4]。 主动呼吸循环技术(active cycle of breathing technique, ACBT)是一种主动的呼吸道管理技术,促使痰液松动和清除,该技术包括呼吸控制、 胸廓扩张呼吸及用力呵气3 个部分[5]。 既往已有研究证实,主动呼吸循环技术能够改善机械通气患者一秒用力呼气容积(forced expiratory volume,FEV1)及用力肺活量(forced vital capacity,FVC), 已广泛使用于临床患者的康复治疗中,并取得较好的效果[6-7]。然而,由于胸部手术创伤、胸腔引流管、伤口疼痛等因素影响,患者无法进行有效的深呼吸、咳嗽和咳痰,容易出现术后肺部并发症及呼吸困难。此外,主动呼吸循环技术在非小细胞肺癌患者围术期中的研究较为少见,并且结果不一致。因此, 本研究将主动呼吸循环技术应用于非小细胞肺癌患者围术期护理中, 探究该技术对肺叶切除术后患者心肺功能的影响。

1 资料与方法

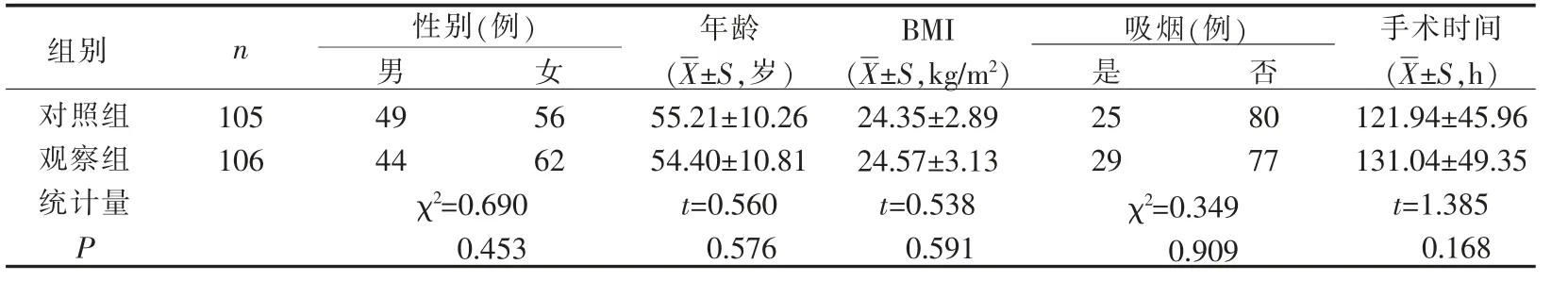

1.1 一般资料 采取连续抽样的方法, 选取2019年1 月1 日—12 月31 日在北京协和医院胸外科病房收治非小细胞肺癌患者作为研究对象。纳入标准:(1)年龄18~70 岁;(2)胸腔镜下行解剖性肺叶切除或肺段切除术;(3)病理诊断为非小细胞肺癌;(4)自愿参加本研究并签署知情同意书。 排除标准:(1)接受开胸手术或全肺切除术的患者;(2)术前合并肺部感染、慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary diseases, COPD)、肺功能不全者;(3)术后合并乳糜胸、脓胸的患者;(4)合并有严重心脑肾等重要脏器疾病者;(5)术后需要机械通气的患者;(6)有明显意识障碍、认知障碍或听力理解障碍,锻炼无法配合的患者。 按住院时间先后顺序将2019 年1—6 月符合纳入标准的患者作为对照组(105 例),2019 年7—12 月符合纳入标准的患者作为观察组(106例)。 2 组患者一般资料比较均差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2 组非小细胞肺癌患者一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 对照组 (1)健康指导。患者在入院当日进行传统呼吸功能锻炼指导,包括叩背、腹式呼吸、有效咳嗽及雾化吸入的方法,说明锻炼目的、作用和重要性。(2)术后第1 天至出院,患者取坐位或立位,责任护士予以扣背,协助患者进行有效咳嗽;(3)手术当日返病室后,指导患者行腹式呼吸,时间频率以患者舒适为度;术后每日锻炼3 次,每次5~10 min。 (4)评估疼痛,根据患者耐受情况确定,循序渐进。

1.2.2 观察组

1.2.2.1 成立研究小组。 研究小组由1 名副主任护师、4 名主管护师、3 名护师、1 名副主任医师组成,学历均在本科以上水平,有一定的科研基础。由呼吸内科及呼吸治疗师统一培训, 使用肺功能仪对各项指标测定,经过考核合格后参与本研究。医生主要负责疾病知识的培训以及并发症的诊断。 副主任护师作为组长,负责设计培训方法、内容以及进行质量控制,每日收集调查者的反馈信息,及时完善并改进上述内容,提高患者依从性,确保干预措施顺利实施,减少偏倚。

1.2.2.2 研究小组成员制定主动呼吸循环技术锻炼内容。 (1)呼吸控制:把手放在腹部,放松呼吸,鼻子吸气,平静地呼吸,然后用嘴巴呼气,吸气时感觉腹部向上鼓起,5 遍/次;(2)胸廓扩张呼吸:把手放在胸廓上,用鼻子深吸气,然后张开嘴巴慢慢吐气,吸气时肋骨向外扩张,呼气时肋骨往内收,5 遍/次;(3)用力呵气:用鼻子深呼吸,然后张大嘴巴呵气,5 遍/次。呼吸控制和胸廓扩张呼吸交替进行2 次后, 再交替进行呼吸控制和用力呵气2 次,为1 个循环。

1.2.2.3 干预方法。 在传统物理治疗的基础上,增加主动呼吸循环技术锻炼。 (1)健康指导。 在对照组干预的基础上, 患者在入院当日观看主动呼吸循环技术视频,由研究小组成员进行一对一护理指导,并检查掌握效果。 (2)术后第1 天至出院,患者取半坐位或立位;研究小组成员予以扣背,协助患者进行有效咳嗽;在患者耐受、病情允许的情况下,鼓励患者早期活动。 (3)指导患者完成主动呼吸循环技术锻炼。手术当日返病室后即开始锻炼,每日锻炼3 次,每次2~5 个循环,时间频率以患者舒适为度。 (4)评估疼痛程度,调整锻炼时间。疼痛是影响呼吸功能锻炼效果的主要因素, 观察组患者应用镇痛药30~60 min后进行; 锻炼强度根据患者耐受情况确定, 循序渐进。 (5)出院后患者每日继续进行呼吸锻炼2~3 次,连续4 周, 由研究小组人员向患者发放呼吸锻炼记录表,每周进行电话随访1 次,以提高患者依从性。

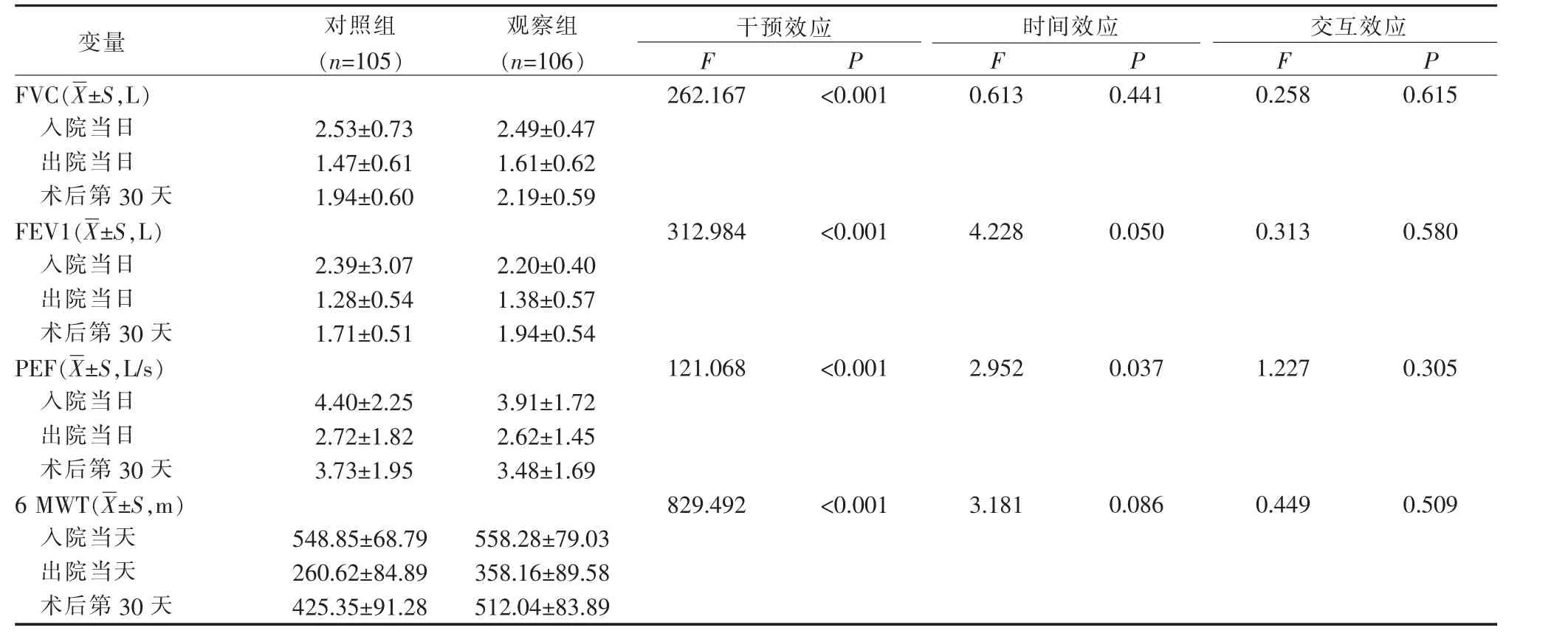

1.2.3 评价方法 主要结局指标: 肺癌术后患者均有一定程度肺功能的减退, 该研究把心肺功能的测量作为主要结局指标。 (1)肺功能评价:使用日本捷斯特呼吸功能仪(CHESTGRAPH HI-101)进行测量,测量时间为入院当日、 出院当日及术后第30 天,测量指标包括一秒用力呼气容积、用力肺活量、呼气峰值流速(peak expiratory flow, PEF);(2)6 min 步行试验(6-minute walk test,6MWT)[8]:测量时间为入院当日、出院当日及术后第30 天;测量方式为在病区走廊的地面上用标识胶带标识长30 m直线距离, 让患者以自身能耐受的最快速度在此直线距离之间往返步行6 min,测量患者步行的长度[9]。

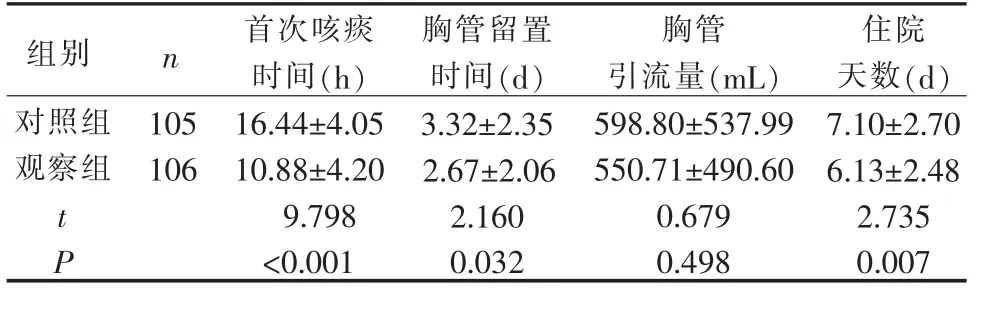

次要结局指标:主要评价患者康复情况。 (1)术后肺部并发症:包括术后出现肺不张、肺部感染及肺漏气等并发症,由临床医生进行判断;(2)术后恢复相关指标:包括术后留置胸管时间、胸管引流量以及住院天数等指标。 (3)首次咳痰时间:指患者术后首次有效咳出深部痰液的时间。

1.2.4 统计学方法 采用SPSS 22.0 进行数据分析。 计数资料使用频数、百分比描述,组间比较使用卡方检验, 如果P<0.05 则说明差异有统计学意义。计量资料如果为正态分布,采用均数±标准差来进行描述,组间比较分析用t 检验。 对于多个时间点的计量资料采用重复测量方差分析的方法进行统计,统计时先采用Mauchly 进行球形检验, 不满足球形检验条件(P<0.10),采用Greenhouse Geisser 进行校正后再进行分析。

2 结果

2.1 2 组非小细胞肺癌手术患者心肺功能指标比较患者术后FVC、FEV1、PEF、6MWT 经重复测量方差分析,不同时间点均没有交互作用(P>0.05),观察组干预效应值均明显优于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2 组非小细胞肺癌手术患者肺功能与6 min 步行试验的指标比较

2.2 2 组非小细胞肺癌患者术后康复状况比较 所有入组患者均在达到24 h 胸管引流量<200 mL 并超过24 h 无漏气标准时拔除胸管,并于拔除胸管后次日复查胸片,证实无明显气胸及胸腔积液后出院。观察组患者术后胸管留置时间、 首次咳痰时间及住院天数,较对照组明显缩短,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2 组非小细胞肺癌患者术后康复状况比较(±S)

表3 2 组非小细胞肺癌患者术后康复状况比较(±S)

组别n对照组观察组105 106 tP首次咳痰时间(h)16.44±4.05 10.88±4.20 9.798<0.001胸管留置时间(d)3.32±2.35 2.67±2.06 2.160 0.032胸管引流量(mL)598.80±537.99 550.71±490.60 0.679 0.498住院天数(d)7.10±2.70 6.13±2.48 2.735 0.007

3 讨论

3.1 主动呼吸循环技术可有效改善心肺功能,加快患者康复进程 本研究调查发现, 主动呼吸循环技术锻炼可有效改善患者心肺功能, 加快患者康复进程。这与王龙平、杨梅等[2,10]的研究结果相一致。分析可能的原因是:(1) 胸部手术尤其是肺叶切除手术,可在术后短期内不同程度地降低基础肺功能, 影响肺通气及肺换气,严重者可导致急性呼吸衰竭[11]。 呼吸控制的过程,指导患者进行腹式呼吸,通过腹肌和膈肌共同的收缩作用,能够提高患者呼吸效率、每分通气量,从而提高动脉氧分压,增强患者咳痰能力。(2)有效胸廓扩张可减少肺组织塌陷,保证肺泡通气量。胸廓扩张运动通过控制吸气、吸气末屏气等动作恢复吸气肌的功能,促进术后肺组织的重新扩张,减缓肺泡萎缩。 (3)6 min 步行试验是一种易于管理、耐受性良好并且能反映日常生活能力的运动试验,被应用于心肺功能的评价[7]。 观察组患者在出院当日、术后第30 天6 min 步行试验结果明显优于对照组。术后患者通过运动加强呼吸锻炼,促进膈肌功能锻炼, 使患者的肺泡通气量和摄氧能力得到有效提高,改善心脏氧输送,增加患者活动储备。因此,术后行主动呼吸循环技术锻炼可以促进患者肺复张,尤其是患侧肺叶的复张,并且肺部复张良好后,可有效减少胸腔引流量及肺部漏气发生, 从而缩短患者术后胸管留置时间,加速患者早期出院。

3.2 主动呼吸循环技术锻炼降低并发症发生率,促进患者康复 本研究将主动呼吸循环技术应用于因非小细胞肺癌接受胸腔镜肺叶或肺段切除术治疗的患者, 主动呼吸循环技术锻炼有助于缩短术后首次咳痰时间、胸管留置时间以及住院天数。这与既往研究结果一致[12]。 手术干预作为非小细胞肺癌的首选治疗手段, 然而术后肺部并发症是肺癌患者肺切除术后死亡率升高的主要原因。 本研究中对照组发生1 例肺不张、2 例房颤以及1 例皮下气肿, 而观察组发生1 例肺不张,3 例皮下气肿, 发生率均为3.8%,远低于平均水平。首先,在患者应用主动呼吸循环技术进行锻炼过程中,会使胸腔内形成纵向剪切力,产生呼吸道管壁振动力以及较小的气道挤压, 促进痰液松动,可有效促进患者咳嗽排痰[13]。 因非小细胞肺癌行肺叶或肺段切除术的患者, 术后积极主动地咳嗽及咳痰是尤为重要, 这不仅可有效减少因痰堵造成的肺不张和肺部感染,还可有效促进肺膨胀,从而减少胸腔积液等并发症的发生[14]。 其次,患者术后因呼吸肌力量减弱、 衰弱等原因可导致术后肺部并发症的发生[15-16]。 主动呼吸循环技术干预方式较为缓和,患者术后恢复意识即可开始锻炼,将干预的时机提前。此外,在应用主动呼吸循环技术进行呼吸功能锻炼的过程中,患者可合理应用膈肌进行呼吸,能够有效减少肋间肌的运动, 并且患者在研究小组成员的指导下, 可正确认识并接受主动呼吸循环技术锻炼,减少术后肺部并发症发生率,促进患者肺康复。

[致谢] 感谢北京协和医院医学科学研究中心研究员张丁丁老师对本文科研设计、 统计学等方面的指导!