对急性缺血性脑卒中患者基于多学科协作诊疗干预的效果观察

2021-12-14黄翠红刘道清朱俊英袁静黎春常李新云代成波

黄翠红,刘道清,朱俊英,袁静,黎春常,李新云,代成波

(广东省人民医院广东省医学科学院a.介入导管室;b.急诊室;c.放射科;d.神经科,广东广州 510080)

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke, AIS)是我国最常见的卒中类型,约占全部脑卒中的69.6%~70.8%,具有高发病率、高致残率、高死亡率和高复发率的特点[1]。 此外,随着社会老龄化的加剧,我国急性缺血性脑卒中发病率快速上升且呈年轻化趋势,给家庭和社会带来严重负担[2-3]。 目前,临床上常用的治疗方法包括静脉溶栓和支架取栓术, 但受治疗时间窗短等因素的影响, 仅少数患者能够得到及时有效的治疗。因此,在有限时间窗内高效运作的卒中救护体系是提高救治效率的关键[4]。 多学科协作诊疗(multidisciplinary diagnosis and treatment, MDT)是指临床上2 个或2 个以上的学科, 针对某个临床疾病,通过多学科专家讨论,最快提出最佳治疗方案的诊疗模式[5]。 近年来,多学科协作诊疗已成为国际医学领域的重要诊疗模式,促进了多学科协作,提高了诊疗效率及成功率[6]。 我院是华南地区较早开展脑卒中介入治疗的医院之一, 本研究旨在探讨对急性缺血性脑卒中患者基于多学科协作诊疗干预的应用情况,取得一定效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 一般资料 选取2019 年1 月1 日—2020 年6月30 日入住某三级甲等医院68 例急性缺血性脑卒中患者作为研究对象。 纳入标准:(1)符合急性缺血性脑卒中诊断标准[7];急性起病发病时间<7 h;局灶性神经功能缺损评分 (National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS)≥6 分、少数为全面神经功能缺损;(2)首次发病均于我院接受取栓治疗者;(3)年龄18~80 岁(发病<2 h、年龄>80 岁者可酌情入绿道)。排除标准:(1)脑卒中再发者;(2)合并恶性肿瘤者;(3)患有严重精神障碍或精神异常者;(4)明确有出血倾向病史或血管内治疗禁忌症者、妊娠者、凝血功能障碍者;(5)不同意签介入手术同意书者。 选取2019 年1—9 月入院33 例急性缺血性脑卒中患者为对照组,男性18 例,女性15 例;年龄27~86(61.60±12.30)岁;疾病类型:大动脉粥样硬化性脑卒中6 例,心源性脑卒中16 例,其他原因所致的缺血性脑卒中3 例,不明原因8 例;文化程度:小学及以下6 例,初中8 例,高中11 例,大专及以上8 例;婚姻状况:已婚26 例,未婚7 例;入院时神经功能缺损评分为(18.00±6.68)分。选取2019 年10 月—2020年6 月入院35 例急性缺血性脑卒中患者为观察组,男性20 例,女性15 例;年龄39~89(61.15±12.27)岁;疾病类型:大动脉粥样硬化性脑卒中7 例,心源性脑卒中15 例,其他原因所致的缺血性脑卒中4 例,不明原因9 例;文化程度:小学及以下4 例,初中7例,高中15 例,大专及以上9 例;婚姻状况:已婚31例,未婚4 例;入院神经功能缺损评分为(18.23±9.44)分。 2 组患者的性别、年龄、疾病类型、婚姻状况、文化程度、 入院时神经功能缺损评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规护理干预。 (1) 初筛缺血性脑卒中患者,急诊分诊护士10 min 内根据患者病情进行快速甄别脑卒中患者, 疑似脑卒中患者会启动绿色通道, 通知神经内科住院医师并护送患者到达抢救室。(2)符合初筛进入绿色通道, 诊断考虑为急性缺血性卒中,发病时间<24 h,年龄18 岁以上。(3)完成初筛准备工作进入绿道,抢救室护士迅速建立静脉通道,采集检验标本,询问病史、判断病情,完善心电图及CT 检查前准备工作。 神经科总住院医师在接到通知15 min 内到达会诊,25 min 内完成CT检查;45 min 内出CT 检查报告。 (4)在60 min 内抢救室护士在CT 室配合溶栓治疗。 若CT 结果示:大血管闭塞,立即送介入导管室行血管再通术。 (5)介入取栓准备工作,急诊护士与介入导管室护士按常规手术进行交接班,三查七对一翻身看各处皮肤情况,手术护士对患者进行各项查对评估工作,查对包括手术同意书、接诊时间、用药情况、皮肤情况、管道情况、合作程度等。 (6)进入介入手术室后的准备,让患者平卧于DSA 机器床上,安置良好体位,头部造影病人用专用枕头固定。 连接心电监护仪器,并固定好各种管道及相应抢救仪器,并确保静脉留置针通畅。

1.2.2 观察组 在对照组的基础上给予多学科协作诊疗干预,具体措施如下。

1.2.2.1 多学科协作团队组成 成立脑卒中救治小组, 由核心团队和支持团队构成。 核心团队成员7名,包括:神经内科主任医师及住院总医师各1 名,急诊室副主任医师以上资格及护士各1 名, 影像科副主任医师以上资格、 介入手术室主管护师及技师各1 名。 支持团队9 名,包括神经内科医师2 名,神经外科医师1 名,影像科医生1 名, 介入手术室护师1 名,技师1 名,检验科1 名,麻醉科医师1 名,医务科1 名, 均为毕业5 年以上, 从事本专业3 年以上。

1.2.2.2 团队成员职责 (1)神经内科主任、急诊室护士长分别担任脑卒中救治小组组长、副组长,神经内科住院总医师统一协调组织和实施。(2)核心团队职责: 负责脑卒中救治工作小组各项工作流程制定及安排本专业相关负责医师积极配合和参与脑卒中救治工作;每月进行1 次脑卒中救治工作小组会议,对当月每例救治患者进行流程回顾, 以优化脑卒中救治流程;负责对本专业人员进行系统培训,紧跟国内外脑卒中救治发展前沿。 (3)支持团队职责:在核心团队决策和指导下, 服从神经内科总住院统一协调和安排, 负责涉及本专业救治工作的具体实施与信息发布, 并动态报告患者所处流程阶段与病情状态。

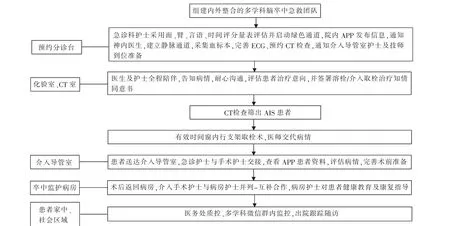

1.2.2.3 团队的统筹工作 (1)神经内科专家根据2018 年中国AIS 早期血管内介入诊疗指南[8],按本院运作体系,制定抢救流程(见图1)。 (2)急诊科把快速识别脑卒中患者的流程图贴在醒目位置,医生和护士采用面、臂、言语、时间评分量表[9]快速识别并启动绿道。 (3)绿道通畅的措施:符合绿道的患者,按先救人再缴费的原则,由专人安排优先进行救治,在抢救室设置卒中单元,医生在3.0 医生诊间系统选择绿道入口进行开医嘱、验单、检查单等,检验标本试管用绿丝带做标识,放在输送带上直达检验科,并电话告知检验科。

图1 急性缺血性脑卒中患者多学科协作诊疗干预流程图

1.2.2.4 临床实施 (1)建立院内脑卒中急救绿道App:有急诊科、神经内外科、影像科、医务科等科室人员,值班医生在App 界面推送绿道救治患者的信息,内容包括患者基本信息、联系信息、创建时间、推送时间,具体时间段的数据,基础生命体征(血压、体质量、采血时间、快速血糖结果、心电图、NIHSS 评分等),治疗信息等。 在相应患者界面即可实现院内团队实时沟通,互看信息。(2)缩短救治时间:介入手术同意书在签CT 检查、 溶栓等知情同意书时一起签署,提前启动介入室。神经内科老总和抢救室护士备好静脉溶栓包及抢救药物送患者到CT 室, 患者在CT 检查过程中如果发现大血管闭塞,无需等待影像报告,如在溶栓时间窗内马上进行静脉溶栓,否则直接送介入导管室行血管再通术。 (3)简化交班:急诊护士、 手术护士和手术医生确认手术同意书后接患者直入手术间, 患者其他资料可在进入手术后查看App,缩短交接班时间。 (4)建立脑卒中急诊手术的应急预案:培养护士应急能力和提高专科抢救技术,每月对手术室护士进行抢救技能培训并考核, 保证每人熟练掌握抢救技术。 对手术材料、 药品进行备份,专放专用并有脑卒中绿道专用标识,随时应急;急诊人员接到电话后20 min 内启动介入室,目的快速配合医生手术,达到救治目的。 (5)制定介入手术室脑卒中急诊手术抢救流程、强调护理重点,充分评估患者意识状态、呼吸情况、查看瞳孔等,结合此类患者的特点,安全有效的约束,减少术中患者烦躁、意识不受控制、术中不合作等。约束固定位置:头部、双上肢、下肢、管道(输液管、尿管) 。 保证各种监护缆线链接牢固, 避免脱落, 影响病情观察和医生操作。 (6)并发症处理:术中及术后出现技术性或高灌注出血以及大面积脑梗死等并发症,及时在App 推送病情及影像学信息, 并联系神经外科医师关注跟进治疗,发挥多学科协作诊疗团队的作用。

1.2.3 观察指标

1.2.3.1 救治时间 包括入院-溶栓时间 (door to needle time, DNT)、入院-股动脉穿刺时间(door to puncture time, DPT)、转诊时间和待手术时间[10]。 入院-溶栓时间是指接诊至治疗所需时间;入院-股动脉穿刺时间是指动脉穿刺取栓者入院至股动脉穿刺时间;转诊是指患者急诊室转运至专科/手术室的时间; 待手术时间是指在介入手术室至开始手术的时间。

1.2.3.2 临床结局 包括致死率、 致残率和神经功能损伤情况。 记录患者术后出现致残、 致死的比例。 神经功能损伤情况参照美国国立卫生研究院有关卒中的神经功能缺损评分量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)[11],该评分共有11 项,内容包括:意识、意识水平提问、意识水平指令、凝视、视野、面瘫、肌力共济失调、感觉、语言、扣音障碍、忽视等,总分0~42 分,分级如下,0~1 分:正常或近乎正常;>1~4 分:轻度卒中/小卒中;5~15 分:中度卒中;15~20 分:中~重度卒中;21~42 分:重度卒中。 评分越高则神经功能受损越严重。

1.2.3.3 患者就诊满意度 借鉴王璐等[12]在使用的满意度量表基础上自行设计患者对支架取栓治疗全过程的调查问卷, 包括医护服务态度、 团队业务能力、医疗环境、护理应急能力及主动性、患者需求、健康教育及沟通交流7 个方面, 采用Likert 5 级评分法,“不满意”至“非常满意”赋值1~5 分。

1.2.4 统计学方法 采用SPSS 22.0 处理数据,计量资料以均数和标准差表示, 组间比较采用两独立样本t 检验;计数资料以率(%)表示,组间比较采用χ2检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

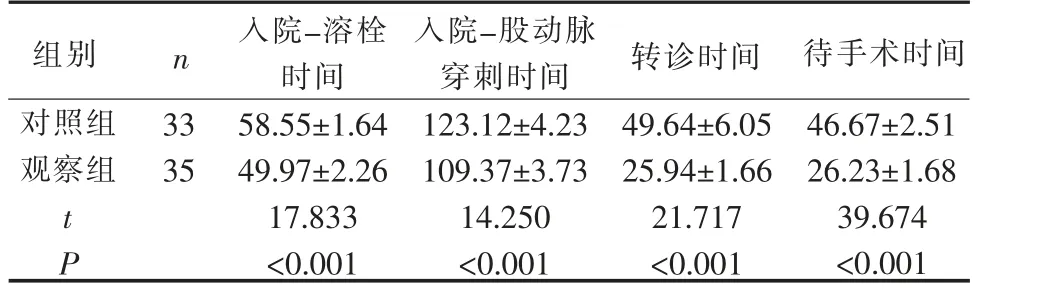

2.1 2 组急性缺血性脑卒中患者救治时间的比较

观察组入院-溶栓时间、入院-股动脉穿刺时间、转诊时间和待手术时间短于对照组(P<0.001),详见表1。

表1 2 组急性缺血性脑卒中患者救治时间的比较(±S,min)

表1 2 组急性缺血性脑卒中患者救治时间的比较(±S,min)

组别n转诊时间 待手术时间对照组观察组33 35 tP入院-溶栓时间58.55±1.64 49.97±2.26 17.833<0.001入院-股动脉穿刺时间123.12±4.23 109.37±3.73 14.250<0.001 49.64±6.05 25.94±1.66 21.717<0.001 46.67±2.51 26.23±1.68 39.674<0.001

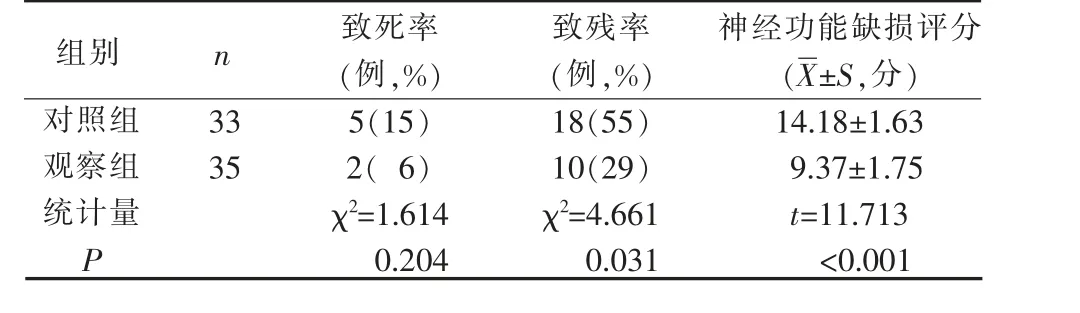

2.2 2 组急性缺血性脑卒中患者临床结局的比较结果显示,观察组致残率和神经功能缺损评分低于对照组(P<0.05),而2 组致死率差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

表2 2 组急性缺血性脑卒中患者临床结局的比较

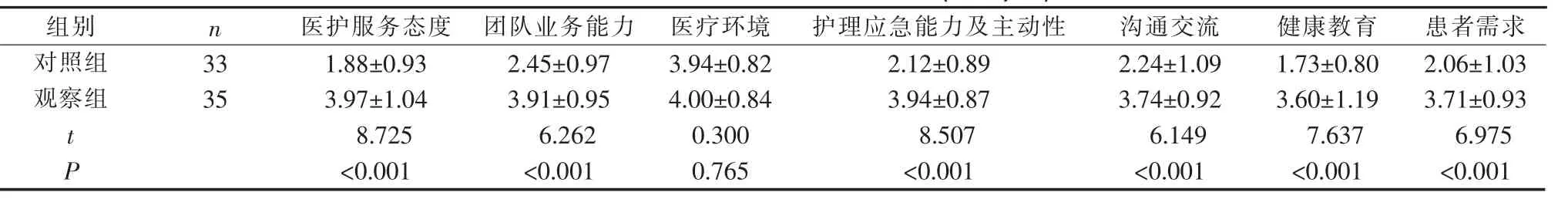

2.3 2 组患者就诊满意度的比较 与对照组相比,除医疗环境外,观察组对医护服务态度、团队业务能力、护理应急能力及主动性、沟通交流、健康教育和患者需求方面的评分均显著提高(P<0.001),详见表3。

表3 2 组患者就诊满意度评分比较(±S,分)

表3 2 组患者就诊满意度评分比较(±S,分)

组别对照组观察组tP n 33 35医护服务态度1.88±0.93 3.97±1.04 8.725<0.001团队业务能力2.45±0.97 3.91±0.95 6.262<0.001医疗环境3.94±0.82 4.00±0.84 0.300 0.765护理应急能力及主动性2.12±0.89 3.94±0.87 8.507<0.001沟通交流2.24±1.09 3.74±0.92 6.149<0.001健康教育1.73±0.80 3.60±1.19 7.637<0.001患者需求2.06±1.03 3.71±0.93 6.975<0.001

3 讨论

3.1 基于多学科协作诊疗干预可缩短急性缺血性脑卒中患者的急诊救治时间 随着人口老龄化,全球每年发生急性缺血性脑卒中的人数超过1 370 万人[13],我国急性缺血性脑卒中的发病率正在逐年升高。 在全世界的主要死亡原因中,位居第2 位,其发病主要由于多种因素阻塞患者脑血管或中断其脑组织供血,进而致使患者脑细胞出现损伤。由于脑组织几乎无葡萄糖和氧储备,所以大脑对缺氧及其敏感,脑组织供血中断4~6 min 后即可出现不可逆的脑组织损伤, 故抢救时间是治疗急性缺血性脑卒中患者成功的关键。 本研究结果显示,观察组入院-溶栓时间、入院-股动脉穿刺时间、转诊时间和待手术时间短于对照组(P<0.001),究其原因,观察组患者给予多学科协作诊疗干预, 优化与完善临床对急性缺血性脑卒中患者的救治程序[14-16],如完善规章制度、明确各组员分工、团队互相合作并密切配合、各环节设制时间限定等, 各成员只需按照规定执行便能获得良好的效果,从而赢得了抢救时间,使急性缺血性脑卒中患者的入院-溶栓时间、入院-股动脉穿刺时间转诊时间、待术时间明显短。 多学科协作诊疗干预,各科室间得到充分沟通, 急诊护士术前规范建立静脉通道, 避免患者入室后因通路阻碍手术操作而要重新进行静脉通道穿刺,节约了更多的时间。 此外,简化交班减少了交接班时间,建立院内App,方便快捷查看患者资料,方便团队人员之间的沟通,为患者节约更多的时间。患者快速取栓后,脑组织恢复血液再灌注,可有效减少脑组织损伤,利于患者脑神经功能的恢复,进而提高了院内卒中救治能力[17]。 院内各相关科室的相互配合以及密切联系与协调, 为脑卒中紧急救治提供了快捷通道, 为急性缺血性脑卒中患者争取最佳的有效的抢救时间[16]。

3.2 基于多学科协作诊疗干预可改善急性缺血性脑卒中患者的临床结局 既往研究表明, 急性缺血性脑卒中患者早期给予支架取栓的血管内治疗优于标准内科治疗[18]。 支架取栓技术的优点是可以提供更长的治疗时间窗以及更高的恢复率, 从而改善了急性缺血性脑卒中患者的临床结局[19]。 在本研究中,观察组致残率低于对照组, 主要是因为观察组的多学科团队协作应答能力能有效的缩短救治时间窗,这是至关重要的。 术前的急救绿色通道,术中规范的护理行为及抢救流程,提高护士病情观察和抢救技术,术后出现并发症的多学科协助及时处理,以及术后及时的康复训练指导,既能提高抢救效率,亦能改善患者预后,从而降低致残率的发生风险。 本研究中观察组神经功能缺损评分低于对照组(P<0.05),其原因可能是由于在救治急性缺血性脑卒中患者中基于多学科协作诊疗,有效缩短了实施各项救治措施的时间,患者能够得到及时治疗,促进神经功能恢复,积极改善临床结局[20]。

3.3 基于多学科协作诊疗干预可提高急性缺血性脑卒中就诊满意度 本研究结果显示, 观察组的患者就诊满意度评分高于对照组(P<0.05)。究其原因,观察组患者给予多学科协作诊疗干预, 各专科医护人员分工合理、职责明确、配合娴熟、处置有力,诊疗程序清晰, 促进了各科室医护人员的团队协作水平的提升,患者在就诊过程中感受到了急诊、检查与会诊零等待,各种治疗措施及时到位,提高了患者的就诊的安全感、信任度与就诊满意度。此结果也与部分学者的观点一致[6,21]。 此外,多学科协作诊疗干预小组对患者实施术前健康教育、 术中优化护理及术后康复指导。 通过多学科协作诊疗干预, 不仅增加了医、护、患三方的交流与沟通,还能帮助麻醉医师和手术医师提高救治效率, 减轻患者对手术恐惧的负性情绪和应激反应,促进患者术后康复[22],提升患者就诊满意度。