初大告向前向上的一生

2021-12-13张大英

张大英

初大告(1898—1987),原名初铭音,又名初诰,我国著名翻译家、教育家,九三学社中央委员。他出身于农民家庭,一生努力,不断向前向上,在不同时期、不同领域为国家和社会作出了自己的贡献。

一、不断求学,积极进取

初大告1898年生于山东省莱阳市高格庄镇胡城村,农民家庭出身,原名初铭音,1906年至1914年在乡间私塾读书,熟读典籍,为日后从事典籍翻译事业打下了坚实的基础。1914年8月至1918年6月在济南山东省立第一师范读书,接触了英语、音乐、美术、体育等新式课程,开阔了眼界。1918年考入北京高等师范学校(以下简称北京高师)英语部,毕业后在1923年又考入该校的英语研究科,研究英汉诗歌比较,1926年毕业,是学校第一届英语研究科毕业生。1934年秋至1937年底,赴英国剑桥大学留学,继续研究英汉诗歌比较。初大告积极求学,根据《清末至民国莱阳专科以上学历名录》,初大告是其家乡莱阳为数不多的取得专科以上学历的人员之一,而且是唯一一个研究科毕业的[1],也是当时全国为数不多的出国留学人员之一。

二、参加五四运动,反帝、爱国、进步

1919年5月4日,初铭音因积极参加反帝爱国示威游行,被捕入狱 ( 是北京高师被捕的“八君子”之一) 。1919年5月7日,在民众的声援下获释。北京高师师生包括校长陈宝泉热烈欢迎5月4日被捕的八位勇士返校。为防止被迫害,校长陈宝泉亲自为他们改名字,初铭音从此改名为初诰,字大告。初大告晚年写的《五四运动纪实》,载于《青运史研究资料》1980年第1期。该文后被录入北京师范大学校史资料室编写的《五四运动与北京高师》(北京师范大学出版社,1984年版)。五四运动影响深远,不仅开启了民智、启蒙了社会,还促进了马克思主义在中国的传播,让无产阶级登上历史舞台,进而推动了中国共产党的成立。

初大告还积极参与了新文化运动的相关活动。他参与新文化运动的新美术运动,发起组织“红叶画会”;也参与了新音乐运动,参与音乐教材出版、加入音乐社团(爱美乐社)、组办音乐期刊(《新乐潮》),进行音乐类文章翻译、音乐创作、音乐教育等活动。初大告还关心新体育运动,在1930年翻译了《体育原理之滥觞》等体育相关的书籍、文章。

1933年,初大告受华北文化总部之托发行《文艺月刊》,与进步人士张语还[2]一起创办《世界文化讲座》,宣传进步思想,后被国民党当局查抄。据《光岳春秋》记载,初大告还曾与共产党员抗日烈士张郁光(1904—1938)一起合办书店。张郁光因国民党政府迫害于1932年逃到北平,仍继续进行革命活动。他与初大告、李澄之(当时在师大附中任教)、郝仁符开办的“春秋书店”,由韩子栋(共产党员)主持,目的在于传播马列主义。这家书店曾一度成了左派人士和共产党人聚合的场所[3]。

三、创办志成中学,服务社会

初大告在北京求学期间就积极参加社会服务,比如在平民子弟学校做兼职教员,义务参加补习社等。1923年从北京高师毕业后,初大诰与同届的吴鑑等同学一起创办志成中学(今北京市第三十五中学),为平民辦学,提出的办学宗旨为“改变民族落后,发展教育事业,培养栋梁之才,有志者事竟成”,校训是“诚真勇毅”。志成中学曾经得到时任北京大学教授李大钊的大力支持。初大告在志成中学办学过程中发挥了重要作用,承担创办者、校董、英文科主任、英语教师、校长等多个角色,志成中学为国家培养了很多优秀学生,影响至今。

四、翻译中国典籍,促进文化交流

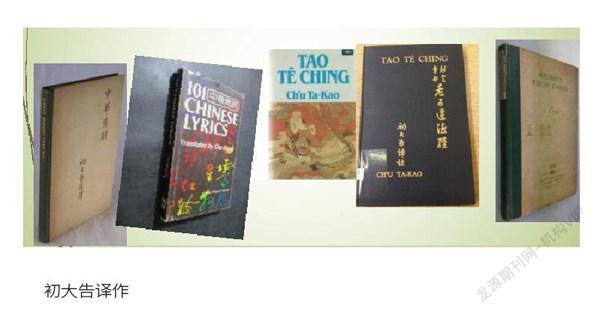

1934年至1937年,初大告在英国剑桥大学留学期间,最有影响力的事情是进行了中国典籍的英译,并在英国出版,这也是他学术生涯的重要成就。主要有《中华隽词》(剑桥出版)、《道德经》(伦敦出版)、《中国故事集》(剑桥出版)[4]等。《中华隽词》是第一部中国学者英译的词作,《老子道德经新译》是中国学者第一个在英国出版的《道德经》英译本。初大告的《中国故事集》是用基本英语(Basic English)译成的,目的是希望不同国家的孩子们能够有兴趣读这些故事。这些译本体现了初大告希望国外读者能通过他的翻译了解中国的美好愿望与希望中国文化走出去的爱国情怀。初大告在回忆录中写道:“我有一个单纯的想法:现在我懂得中英两国的语文,在英国应当把有关中国文化艺术的作品译成英语,在中国就把英国的优秀作品译成中文,这样作为中英文化交流的桥梁”。[5]

五、向前向上,为抗日战争作贡献

《九三学社在抗战时期的活动》一文中提到:“九三学社筹建人之一,著名英文教授初大告(原名初铭音)等人在抗战中也以不同方式作出了自己的贡献”。[6]1937年抗日战争爆发后,初大告果断放弃英国剑桥大学的学位,于1937年底回国,因为不想当汉奸,他没有回北京工作,而是投身河南。1938年3月至8月,初大告在河南大学任英文教授。后转赴重庆,任复旦大学外文系教授,1940年后又兼任复旦大学教务长一年。1941年8月至1949年7月,初大告任中央大学英文教授,并于1942年至1944年,兼任复旦大学教授。根据复旦大学校友吴鹤琴[7]记录的《初大告先生讲人生哲学》一文,初大告在这篇讲话中与同学们谈论人生哲学的问题,他认为人生的目标应该是向前、向上,因为向前是积极的,向上是为善的;从方法上来看应该是维持生命、满足生命、延长生命、扩大生命、提高生命,总之他希望大家生命不能平面发展,要立体发展,提高生命,按着积极为善的目标,照着以上五种方法求生命的满足及发展,不但对抗战建设有必胜的信念,“即与人类的幸福、世界的和平都有莫大的利益”。[8]可以看出初大告当时对抗战必胜的信心以及对学生的鼓励,这不仅仅是鼓励学生的话,实际上他也一直是这样做的,一生努力向前向上,积极为善。

六、参与筹备九三学社,向往新中国

1944年,初大告同许德珩、梁希、潘菽等人在重庆发起“民主科学社”。1945年9月3日,日本签字投降,“民主科学社”改名为“九三学社”,为当时的爱国民主运动深入开展和迎接新民主主义革命的胜利作出了贡献。1945年9月12日,许德珩等九三先贤们拜访中共领导人毛泽东和周恩来,讨论时局和中国的未来发展,时任中央大学英文教授的初大告参与。1979年,在一场纪念五四运动的座谈会上,初大告讲到一段逸闻:“许老(许德珩)1945年约我发起九三学社,原定为民主科学社,1945年9月3日日本签字投降,才定为九三学社。”《九三学社概述》中提到:

在抗日战争后期,即1944年11月间,日本帝国主义对我国大陆发动新的进攻,桂林失陷,川黔吃紧,而重庆蒋介石匪帮阵营中,投降的空气,异常浓厚,法西斯反动势力,日益高涨。重庆一部分文教科学界人士,对于當时的时局问题,极为焦虑。乃由许德珩、潘菽、税西恒、褚辅成、黄国璋、张雪岩、孟宪章、涂长望、初大告、劳君展、笪移今、彭饬三等发起组织“民主科学座谈会”(又名“民主科学社”),讨论民主与抗战问题。[9]

初大告还参与了一些其他活动。1945年参加签署郭沫若等发起的《对时局进言》。1947年春,初大告与张语还等在上海发起成立“山东民主协会”,反对蒋介石的内战政策,反对美军进驻青岛。初大告在中央大学作为教授还曾支持学生运动,他在五二〇运动检讨会讲:有人说:“五二〇”是继续“五四”的,所以名为“新五四”运动,不错,“五四”正好二十。学生运动纯粹,热诚可爱,这是一股正气,是民族的精髓,同学们要看得远,不分化,须知你们当前的责任重大啊![10]

在重庆,初大告由朋友张金铎(张语还)介绍,认识了共产党员王炳南[11]。由他介绍在上清寺90号见过毛主席,在曾家岩50号见过周总理,并常被邀请去听国共谈判的报告。1948年8月至1949年7月,初大告先后担任西北大学外语系主任和西北师范学院英语系主任,一心向往革命。1949年新中国成立前夕,为了满足建国后外事工作之急需,受周恩来委托,初大告与王炳南共同参与筹建北京外国语学校。1949年7月,初大告从兰州率领十余名学生通过封锁线来到已经解放的北平,到北京外国语学校任教,担任英文部主任。

七、努力工作,积极参与国家社会建设

新中国成立后,初大告在北外一直兢兢业业,努力做好本职工作,不论是对教学还是对管理工作都很认真,同时还积极参加社会活动并参与社会主义建设。1956年9月24日,初大告、刘世沐、许国璋三位同志入选教育部“中学英语教学用书编审委员会”委员,负责制订中国英语教学大纲,并编写中学各年级英语课本及其教学参考书。课本和教学参考书定稿后交由人民教育出版社出版。在60年代,初大告积极参与世界语的教学和推广活动,努力促进世界各国人民的平等交流。

1954年3月16日,中国人民政治协商会议第一届全国委员会常务委员会第五十三次会议在北京举行,初大告参加会议。会议的中心议题是研究组织讨论宪法草案的准备工作。1958年11月,初大告同全国政协委员一起参观江西湘东人民公社。1969年6月14日,初大告随北外教务处下放到北京南苑红星公社鹿圈大队参加劳动。1970年4月,北外迁校至湖北沙洋,办“五七干校”,初大告随行。1971年,初大告回到北京,积极发起和参加新中国成立后第一部《汉英词典》的编写工作,他为这部词典的编著倾注了很大的心血。初大告退居二线后,作为学校的高级别教授,他一直在各方面尽其所能地工作,还经常为素不相识的求教者答疑解难。尤其是对于偏远地区读者的来信,80多岁高龄的初大告总是有求必应、有问必答,哪怕只是一个英语单词或一句语法。直到逝世,他还惦记着中国文化的对外传播事业。初大告在北京外国语学院的同事黎明在《传播中国传统文化》一文中提到,病榻弥留时初大告曾对他说:“老子、孔子学说,是中国的国宝,现在对它太不重视。你要教学生珍爱这些国宝,利用外语向世界传播这些宝贵遗产。”[12]

八、结语

纵观初大告的一生,正如《初大告先生讲人生哲学》中所谈到的,是向前向上的一生。他爱国爱党,追求民主与科学,关注时事,积极参与促进社会进步的大事,为国家社会的发展努力奋斗。他高度敬业,孜孜不倦,精益求精,任劳任怨,不计名利,发挥自己的专业特长,做好本职工作,努力办学,热爱教育,并为之奋斗终生,为国家培养了大批优秀人才。他热衷于中国文化对外传播,披荆斩棘,是中国典籍英译的开拓者,积极推动了中华民族与世界各国的文化交流。作为一名农民家庭出身的知识分子,初大告一生与人民同心同德,注重服务社会。在不同的人生阶段,他用实际行动诠释了自己向前向上积极为善的人生目标。

注释:

[1]莱阳市史志编纂委员会办公室编:《莱阳古今杰出人物》,山东省新闻出版局,1998,第57页-59页。

[2]张语还 (1905—1978)字若谷,原名张金铎,山东人,出身农民家庭。抗日战争期间,任第六战区顾问、第五战区民众动员委员会委员。后赴延安,任抗日军政大学教员,新四军教导队教员,《观察》的特约记者。为加强抗日统一战线,他受周恩来委托,由延安专程到济南说服韩复榘,释放在押的共产党员、爱国人士和抗日青年学生。

[3]山东省出版总社聊城办事处:《光岳春秋(续集)》,山东文艺出版社,1985,第232-233页。

[4]也译为《中国故事选译》。

[5]巴金等著,王寿兰编:《初大告传略》,《当代文学翻译百家谈》,北京大学出版社,1989,第424页。

[6]汪守军:《九三学社在重庆抗战时期的活动》,《重庆社会主义学院学报》,2010年第13期,第67页。

[7]吴鹤琴(1913—1969),1939年复旦大学中国语言文学系校友。

[8]吴鹤琴记录:《初大告先生讲人生哲学》,《复旦大学校刊》,1939年第3期,第11-16页。

[9]《九三学社概述》1952年6月22日版中的首段文字。

[10]《五二〇运动资料(第二辑)》,1987,第91页。

[11]王炳南(1909—1988),陕西乾县人。1925年加入中国共产主义青年团。1926年加入中国共产党。1929年赴日本留学。1931年转去德国,在德期间先后任德国共产党中国语言组书记,国际反帝大同盟东方部主任,旅欧华侨反帝同盟主席。1945年抗日战争胜利后,参加重庆谈判工作,担任毛泽东主席的秘书。1947年春随代表团撤到华北解放区,担任中共中央外事组副组长,参与对外政策的制订。

[12]苏文洋主编:《我离退休之后》,春秋出版社,1988,第8页。

(作者为青岛理工大学人文与外国语学院副教授;本文为九三学社中央办公厅九三学社人物传课题《初大告传》阶段性成果)

责任编辑:尚国敏