为什么科学家早夭现象值得我们关注

2021-12-13王珂李侠

王珂 李侠

对科技工作者的尊敬不应只停留在意向与宣传层面上,而应该实实在在地关注他们的工作状况以及心理健康状况,从制度安排上为他们松绑。

随着市场经济理念的深入人心,我们无意识中会对各类资源形成一种错误的认知,即只知道资源的开发与利用,却很少考虑到资源的保护与永续发展。这种认知模式迅速向所有领域扩散,对于自然资源而言,我们见证了资源的破坏性开采与枯竭。更为可怕的是,这种认知模式渗透到人力资源领域,情况就变得更加严峻。即便从经济学意义上说,如果人力资源没有得到很好的保护,很可能出现投入大于产出的不经济情形。这种野蛮开采,对于整个社会和个人而言都是巨大的损失与浪费。近年来,一些青年科学家正值科学事业的鼎盛期却由于过劳早早地离开人世,造成无可挽回的损失,这被称之为科学家的“早夭现象”。客观地说,“早夭现象”是一种典型的资源不合理利用而导致的整个社会和个人的损失。如果能发现早夭现象的一些共性成因,就有可能最大限度上避免此类事件的发生,也就相当于为整个社会创造了价值。为此,我们需要从近两年的早夭案例中发现一些规律性的东西,从而为未来的新型人力资源管理,提供必要的理论依据和借鉴。

一、早夭科学家的群体特征与社会学分析

根据媒体公布的消息,我们可以按图索骥搜集到自2019年以来早逝的科学家名单。为了找到早夭背后的成因,需要对他们生前的群体特征与科研贡献做些简单的整理和分析。这不仅是对逝者的悼念,也是希冀从早夭现象出发,对当下的科研文化进行反思,在更深层次上解释其背后的因果关系,以便为未来的科技政策制定和改革提供一些理论依据和线索。

如表1所示,根据网上信息,自2019年以来我们搜集到12位早夭的科学家(也许还有很多没有被媒体关注到),这12人中,有9位教授,2位副教授,1位助理教授。10名男性科学家,2名女性科学家,他们去世时年龄最小的仅31岁,年纪最长的也才56岁,平均年龄为44.8岁,大多是70后、80后。根据联合国世界卫生组织对年龄进行的划分标准,青年人为18岁至65岁,这些去世的科学家都是青年科学家,是最具活力的群体。他们正值科学研究活力最旺盛的年龄区间,正处于创造力和产出的峰值年龄段。他们的学术背景如表2所示。

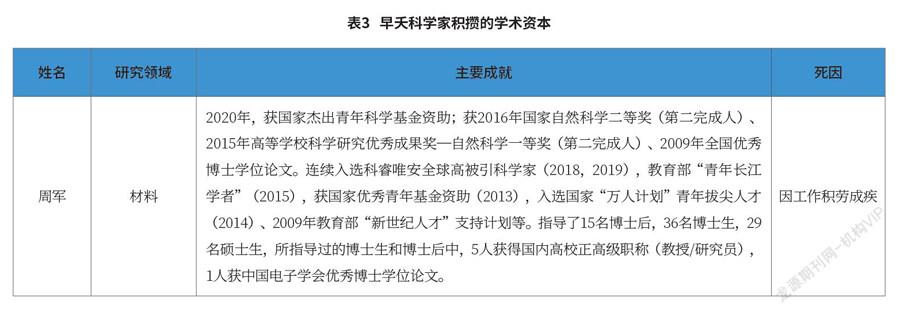

这些早夭科学家在科研成就上,也是同龄人群体中的佼佼者,他们积攒的学术资本见表3所示。

在追溯这些青年科學家的教育背景以及科研成就中,除了科学家前期必经的教育经历外,他们年纪轻轻就被评为教授或者副教授,如周军,他在30岁时就已经评为教授,这在科学领域是不多见的。通过这些信息足以证明这些青年科学家在同龄科学家群体中是杰出的,除了天赋之外,也能约略体味到其背后付出的超常勤奋与努力。相对而言,科学界是整个社会系统中最公平的领域,在科技界的奖励系统中,他们的学术成就都得到了承认,如周军、赵勇、殷小玮、郝玉金都曾获得过“国家杰出青年科学基金”,其中,周军、郝玉金还获得了“长江学者”称号,牟阳灵入选青年千人计划等,这些高级人才称号在科技界是很难获得的。由此足以证明,他们都已经成为本领域的著名专家。如果他们不早夭,他们会为整个社会贡献出更多的知识产品。试想,积攒学术资本是何其漫长而辛苦的过程,他们的逝去是严重不符合经济学原则的,而且有些损失是无法弥补的。对于个人而言,他们的早逝对于他们家庭也是巨大的打击。

然而,回看他们的死因,对外公布的结果不是因病去世、突发疾病就是猝死,并非意外死亡。众所周知,在僵化的科研评价体制下,最大限度挤占生理时间就成为增加时间投入的唯一渠道,毕竟科研产出与时间投入高度正相关,而长时间高强度的工作会使交感神经长期处于高度兴奋状态,从而导致血管收缩、血压升高,给心脏带来极大的负荷,此种情形下极易导致猝死。在知识快速更迭、产出高度不确定的科技领域,科研本身的难度、社会建制设置的评价体系与生活的琐碎,多重压力聚焦于一个有限的个体身上,而又缺少相应的纾解出口,不客气地说,这些因素的叠加无异于拿生命在做研究。2019年,日本国立癌症研究中心、大阪大学等研究团队发布报告指出,与一天工作时间7小时到9小时的标准组相比,一天连续工作11个小时以上的人群急性心肌梗死的发病率提高了63%。[1]另一项对比研究也揭示了慢性疲劳的严重程度、工作压力、抑郁症状和医生加班量之间的关系。[2]2021年5月17日,世界卫生组织联合国际劳工组织发布了关于长时间工作影响生命健康的报告,在2016年,全球死于缺血性心脏病和中风的人数达74.5万,比2000年增加了29%;同时,全球约有4.88亿人处于长时间加班状态,其中亚洲和非洲是超时工作的重灾区。这份报告指出,每周工作55小时以上导致中风风险增加35%,死于缺血性心脏病的风险增加17%。[3]正如肖育众曾在《我与实验室有个约定》中提及繁忙的科研生活:“有时候会不知不觉忙到凌晨。记得有一次实验,我接连做了两个通宵,整个人都累趴下了。”事实上,这也是那些追求卓越的科学家们的真实科研写照。在大科学时代,科学通常伴随着激烈的竞争与压力,今天科学家的工作时间比过去增加了。科学家这一角色的扩展使他们除了传统的学术角色外,还有行政管理以及额外的社会性工作,这些通常都需要占用大量的时间。再加上科技体制内越发精细的绩效考核,使得整个科技共同体变成一个巨大的竞争场域,没有人可以躲得过去,除非你放弃。一个越荡越高的评价秋千总会把一些人甩出去,直到一些人主动下来为止,否则秋千会一直闪亮地来回荡下去。这些因素的叠加,个体基本上无能为力。我们曾多次撰文指出:对于一个大的科技共同体,应该适当降低外部的激励机制,因为当群体规模足够大的时候,系统自身就会在内部形成强烈竞争,此时如果再辅以强大的外部激励,这个系统就会变得非常不友好。从上述表格中,不难看出这些英年早逝科学家,大多不重视锻炼和兴趣爱好,工作和生活也未能达到平衡。导致他们早夭的原因大多都是疾病和劳累,越是简单的结论,也是越发难以处理的,因为整个环境已经退化成一种原始体力角斗场,没有人是幸免者,只是早晚而已。

二、高昂的超时代价是必须的吗?

据中国科协2016年发布的调查显示,科技工作者平均工作时长为每日8.6小时,最长工作时长为每日16小时,博士学历的科技工作者每日平均工作时间最长,为9.29小时。2018年中国科协发布了《第四次全国科技工作者状况调查报告》,报告显示出科研项目管理繁文缛节仍较多,科技工作者总体平均每周工作49.7小时,比2013年的48.8小时有所增加,超时工作情况有所加剧。[4]《自然》杂志对来自93个国家、地区的7600多名博士后的调查发现,对于许多博士后来说,获取工作和生活的平衡是一个遥不可及的梦想,长时间的工作让他们无法再顾虑其他事情。几乎所有(97%)受访者都要在周末和节假日加班,长时间的工作、压力和不确定性对精神健康产生了严重影响,接近一半(49%)的受访者因为与工作相关的抑郁和焦虑想要寻求帮助。[5]2019年,马克斯·普朗克学会进行了一项基于科学范围的工作文化和工作氛围调查显示,随着年龄的增长,在以绩效为导向的研究组织中,工作与生活之间的平衡冲突变得不再重要。[6]2020年,英国惠康基金会对全球4000多名研究人员进行的研究调查显示[7],许多从事研究工作的科学家正面临严峻的压力,尽管大多数人都同意他们为从事研究工作感到自豪,但五分之四的研究人员认为,激烈的竞争正在塑造激进的工作条件,近一半的科研人员感到长时间工作带来了巨大压力。三分之一的全职受访者表示,每周工作超过50个小时,超过一半的受访者表示曾寻求或想要求助抗击抑郁或焦虑的专业人士的帮助。这项调查的负责人贝丝·汤普森(Beth Thompson)认为,研究人员被要求在强压下完成任务,他们的健康状况和研究质量均受到了损害,而这些将无法做到人尽其才。

通过以上分析可以看出,目前科学界超时工作已成为一种普遍存在的现象,而且越是好的研究机构,科学家所投入的科研时间越多。那么,超时工作是否会带来科学收益的最大化呢?李强、赵延东等的研究表明,科研时间与论文产出之间存在倒U型联系,科研时间的过多投入只会导致普通论文数量的增长,会减少优秀论文的产出。[8]由于科学家角色的多样性,在时间分配上也很难达成均衡,“学术棘轮”解释了个人通过放松与制度关联起来的责任从而增加他们的自由支配时间(追求专业和个人目标的时间),花在教学上的时间越来越少,那些为教育买单的人,尤其是学生、家长,将这种变化视为生产力的下降。[9]同时,有证据表明超时工作容易造成职业倦怠,一项美国医生的调查显示[10],从2011年到2014年,美国医生的职业倦怠和对工作与生活平衡的满意度持续降低,一半以上的医生正在经历职业倦怠。从长远来看,超时工作不仅无法获得长期收益,甚至会挫伤整体的积极性以及良好发展的可持续性。正如惠康基金会董事杰里米·法拉尔(Jeremy Farrar)所指出的,糟糕的研究文化最终会导致糟糕的研究。从资助者、领导者到大学和机构的负责人,科研工作者的压力必须得到全社会的关注并且采取行动。基于上述国内外研究的分析,可以明确得出一个结论:高昂的超时工作根本没有必要,它之所以在全世界迅速蔓延并成为一种症候,除了研究越来越复杂所造成的耗时上升之外,还有一种政策短视造成的群体盲从效应所带来的结果,因此,减少盲从至少可以让我们更自由一些。

三、反思与建议

5月30日是全国科技工作者日,这个节日在某种意义上表达了对科技工作者的致敬,然而这种尊敬不应只是停留在意向与宣传层面上,而应该实实在在地关注科技工作者的工作状况以及心理健康状况,从制度安排上为科技工作者松绑。屡屡出现的科学家早夭现象并非偶然,它警示我们,首先,通过无限增加时间来提高科研产出显然是一种原始的得不偿失的做法,在时间的边际效益递减的情况下,侵占生理时间除了会影响科研人员的身心健康外,收益并不划算。其次,要减少源于体制内的频度过高、强度过大的外来干扰,弱化激励机制,为科技人员营造一个友好的科研文化环境,为学术自由和创造力的释放留出空间。最后,要为那些超时工作已经陷入精神压力困境中的科研人员提供必要的心理援助以及健康指导。

注释:

[1]日本国立癌症研究中心:《劳动时间与急性心肌梗塞、中风发病风险的关联》,https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2019/0315/press_release20190315.pdf。

[2]Toru Maruyama.Depressive symptoms and overwork among physicians employed at a university hospital in Japan, Journal of Health and Social Sciences, 2017,2(3):243-256.

[3]世界卫生组织:世卫组织、劳工组织:长时间工作导致心脏病和中风死亡人数增加,https://www.who.int/zh/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo。

[4]操秀英:《中国科协发布<第四次全国科技工作者状况调查报告>——科研人员过得好不好数据来说话》,《科技日报》,2018年10月26日第4版。

[5]Nature: Postdocs under pressure: "Can I even do this any more?",https://www.nature.com/articles/d41586-020-03235-y.

[6]Max Planck Society. Max-Planck-Gesellschaft publishes survey on work culture and work atmosphere,https://www.mpg.de/13631026/mpg-survey.

[7]Wellcome. Largest survey into research culture reveals high levels of stress and insecurity,https://wellcome.org/press-release/largest-survey-research-culture-reveals-high-levels-stress-and-insecurity.

[8]李強、赵延东、何光喜:《对科研人员的时间投入与论文产出的实证分析》,《科学学研究》,2014年第7期,第1044-1051页。

[9]Massy,William F·Robert Zemsky.Faculty Discretionary Time:Departments and the"Academic Ratchet",The Journal of Higher Education,1994,65(01):1-22.

[10]Shanafelt TD, Hasan O, Dyrbye LN,et al. Changes

in burnout and satisfaction with work-life balance in physicians and the general US working population between 2011 and 2014, Mayo Clin Proc, 2015,90(12):

1600-1613.

(王珂为上海交通大学科学史与科学文化研究院博士生,李侠为上海交通大学科学史与科学文化研究院教授;本研究得到国家社科基金重大项目“人工智能伦理风险防范研究”的资助,编号:20ZD041,特此致谢)

责任编辑:马莉莎