文旅融合视角下信阳市非遗资源旅游开发潜力评价与发展对策

2021-12-13赵俊远

赵 俊 远

(信阳学院 商学院,河南 信阳 464000)

0 引言

非物质文化遗产作为文化遗产的重要组成部分,是本土文化的重要象征,其地域性成为吸引旅游者的重要驱动力,其传承性要求非物质文化遗产必须进行代际的纵向传播和承续,而非物质文化遗产资源的旅游开发为其传承提供了很好的思路,非遗旅游化对于促进传统文化的传承、传播的积极作用十分明显[1].在区域范围内,由于不同地域历史文化、民族风情、旅游开发、经济发展等多种因素的差异,从而造成不同区域非遗资源旅游利用潜力的差异.对不同区域非遗资源利用潜力进行有效评价,便于从宏观上把握区域非遗资源的旅游开发状况,为区域非遗资源旅游开发的时序性问题研究提供借鉴,同时结合不同区域经济发展与旅游业发展状况,形成有针对性的非遗资源旅游开发方案,从而使非遗资源得到有效的利用.

国外学者对非遗旅游与保护的研究主要集中在民俗学、人类学和博物馆学等领域[2].近年来国内针对非遗旅游评价的学术研究主要集中在研究对象、空间尺度、建模方法、指标体系方面,研究对象主要侧重于某一项非遗资源或者某一大类非遗资源,而空间尺度主要集中于小空间尺度[3-4].评价方法主要有层次分析法、灰色模型、ASEB格栅分析以及因子分析法等[5-9];有关评价指标数据获取主要集中在行业专家、游客以及非遗相关利益群体的主观评判,具有一定的客观性,不适于对大量评价客体进行打分[10].评价指标体系主要包括非遗旅游吸引力和区域开发条件两部分,主观判断指标占绝对多数[11].

在现实中发展旅游业多以市、县行政区为主要基本单元,研究不同微观地域单元的非遗旅游开发潜力,对从较大尺度空间中识别出适合发展非遗旅游的微观空间单元具有十分重要的意义.本研究以信阳市主城区和8个县作为基本空间单元,从区域非遗资源富集度、非遗资源载体、非遗资源投资潜力3个方面选取11项客观指标,分析单因子评价结果的区域差异;应用层次分析法确定不同评价指标的权重,并采用ArcGIS10.0叠加分析将单因子评价结果综合为总体评价结果,从而揭示信阳市不同县区非遗资源旅游开发潜力以及影响因子的差异,同时提出优化区域非遗旅游发展的主要措施,为其他区域非遗旅游开发提供一定借鉴.

1 评价指标体系的构建

1.1 指标体系的构建

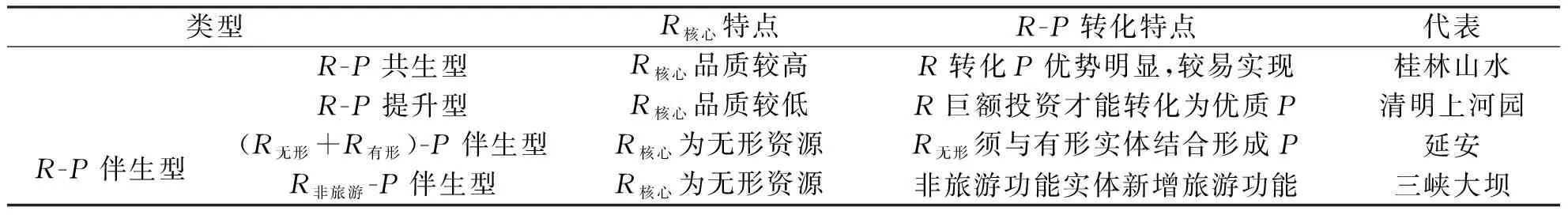

本研究选取昂普理论(resource-market-product, RMP)作为研究基础,评价不同微观空间单元非遗资源转化旅游产品的潜力[12].依据昂普理论,旅游资源(R)分为核心资源和外围资源,在旅游资源转化为旅游产品(P)的过程中,由于核心资源品质和属性的差异,资源向产品的转化关系大致分为三种类型,具体如表1所示.

表1 不同旅游资源与产品的转化类型

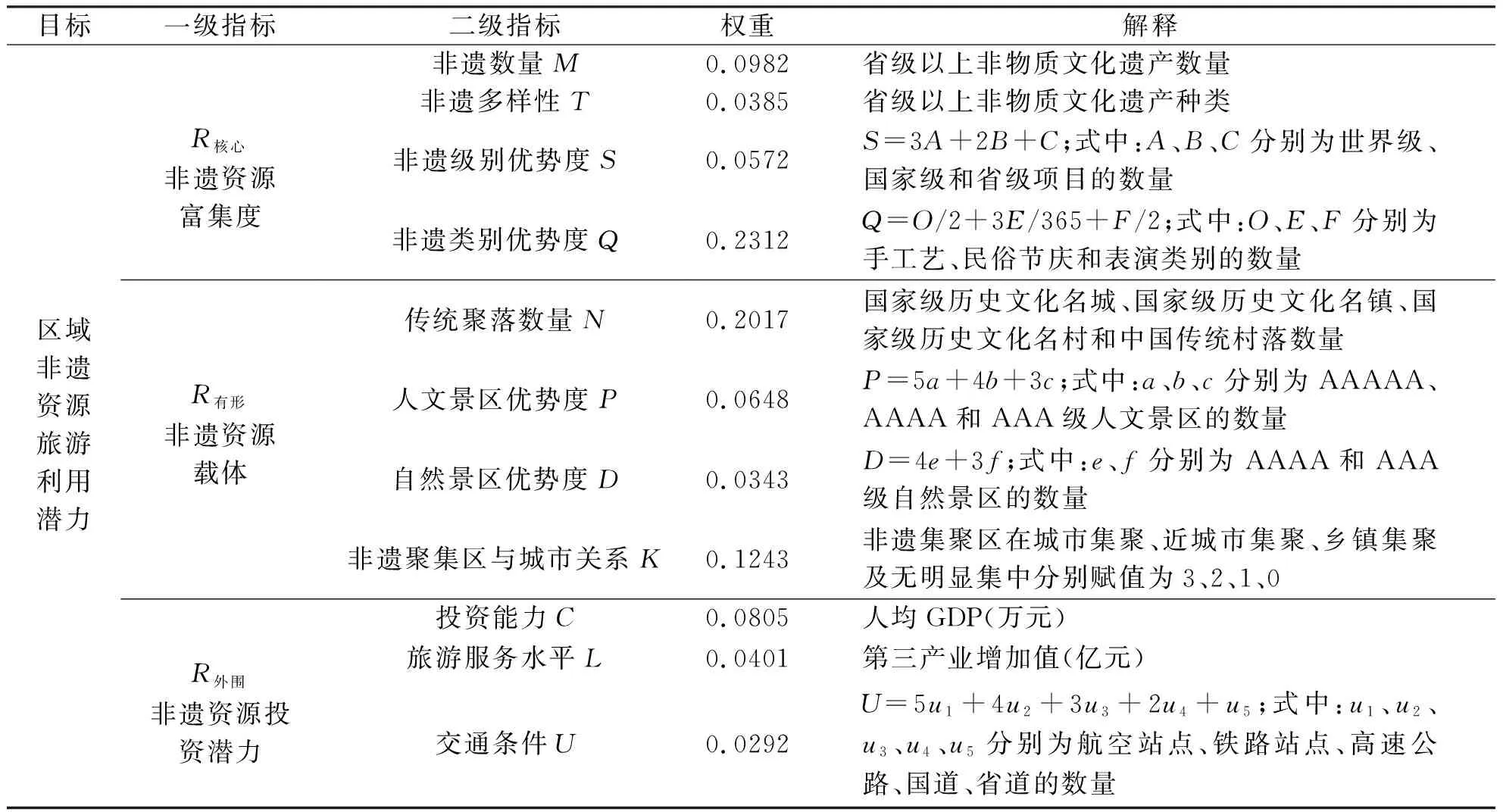

由于非遗资源属于无形文化,非遗资源的旅游开发需要有形载体,因此其资源产品的转化属于R-P伴生型.同时,由于非遗文化具有传承性,具有单一规模小、分散分布、资源培育和再生时间成本高、产权确定难、投资较高而收益不确定等特点,因此非遗与非遗旅游关系还属于R-P提升型.从R-P关系来看,衡量区域非遗资源旅游利用潜力从内到外大致可以分为3个层次:第一层为R中的核心吸引物,即区域拥有非遗资源的富集程度;第二层为无形非遗资源所依托的空间载体;第三层为R的外围资源,即非遗资源投资潜力.基于此,区域非遗资源旅游利用潜力评价指标体系的构建结果如表2所示.其中,非遗资源投资潜力(R外围),指区域旅游服务设施环境和经济社会环境,区域旅游服务设施涵盖旅游“六要素”,则选取具有代表性的旅游业服务水平和交通条件作为代表.由于信阳市大部分县区旅游“六要素”统计数据缺失,因此以第三产业增加值表示旅游服务水平;交通条件综合考虑了区域航空站点、铁路站点、高等级公路数量.区域旅游业的发展和旅游服务设施的改善与本地社会经济环境直接相关,选取具有代表性的本地投资能力,以人均GDP替代.

1.2 指标体系权重的确定

将区域非物质文化遗产旅游资源利用潜力评价体系转化为层次结构模型,包含目标层、要素层、实施层.邀请河南大学、信阳师范学院、洛阳师范学院以及信阳学院4所高校旅游管理专业教师共15人,分别对同一层级指标两两相对重要性进行比较判断.应用层次分析法软件Yaahp11.3构造判断矩阵,获得各指标的权重(表2),并进行一致性检验,判断矩阵的CR=0.0004<1,指标权重通过检验.

表2 区域非遗资源旅游开发潜力评价指标体系

计算结果表明:一级指标中R核心和R有形重要性一样,均为0.4251,也充分说明非遗资源旅游化利用必须依赖物质载体;R外围的重要性相对较低,通过对专家访谈发现主要原因是目前非遗如何转化为旅游产品相对困难,而旅游服务设施的提升相对容易.在二级指标中,非遗类别优势度权重最高(0.2312),代表手工艺、民俗、表演类非遗存量与其旅游化利用潜力关系密切程度远大于其他类非遗;传统聚落数量和非遗聚集区域城镇的关系次之,分别为0.2017和0.1243,非遗资源旅游化利用的区位优势具有明显的地域偏好,倾向于具有一定空间规模的物质文化遗产地城镇、村落以及人口相对集中的现代城镇.

2 数据来源

第一至第四批国家级和省级非遗名录(含补充名录)、数量、种类、级别等信息来源于国家文化与旅游部、河南省文化与旅游厅官方网站,同一项目名称有多个申报地的按申报地分解成多个项目;市县机场、铁路(含高铁)、高速公路、省道的信息来源于Google Earth;人均GDP、第三产业增加值等数据来源于《信阳市统计年鉴2020》;国家级历史文化名城、国家级历史文化名镇、国家级历史文化名村和中国传统村落数据来源于建设部官网;信阳市AAAA和AAA级景区数据来源于信阳市文旅局与各县文旅局官方网站.

3 研究方法与结果分析

3.1 单因素评价

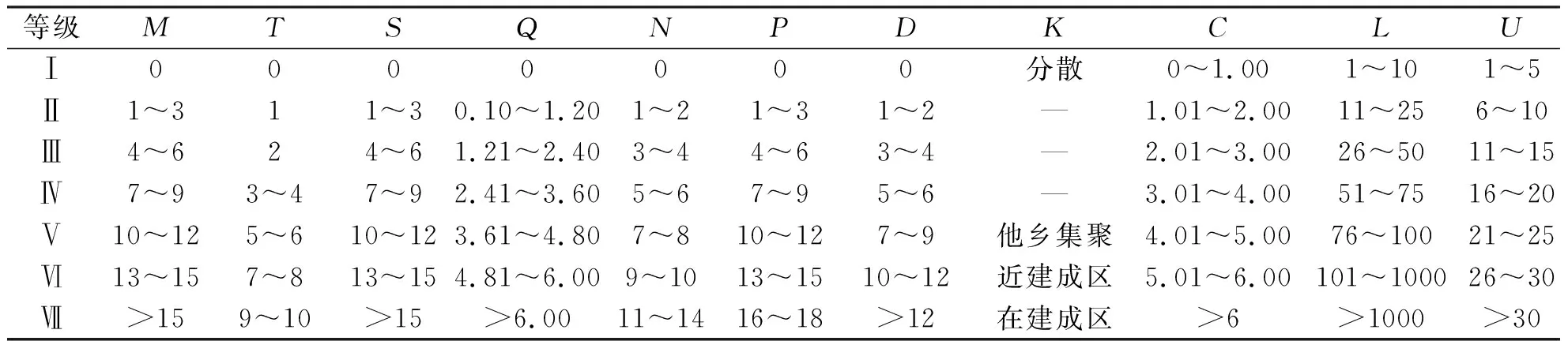

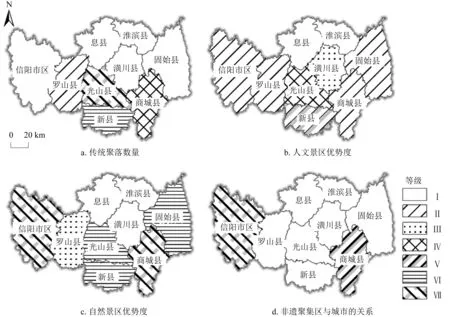

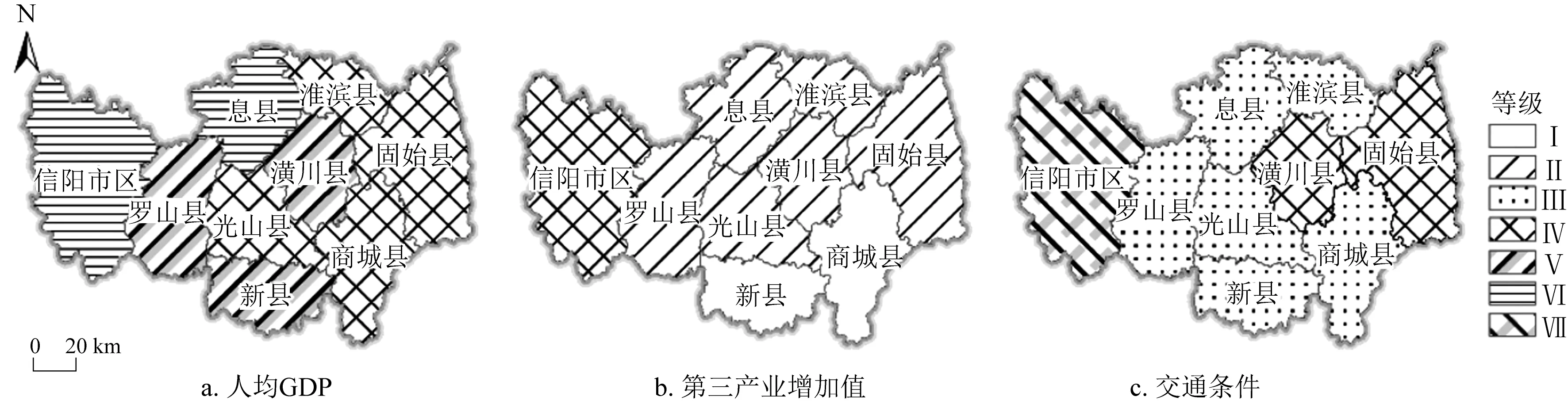

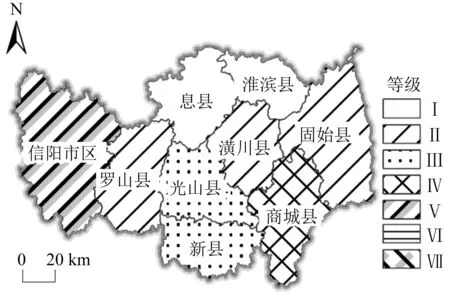

因各指标的单位不同,量纲处理结果不同,根据各单因素指标数值按非物质文化遗产旅游利用潜力单因子分级标准确定其等级值,以等级值作为评价单元中各指标的评价值,具体如表3所示.由于个别县非遗数量为0,相应指标得分为0,而信阳市区分值远高于其他区域,因此指标等级划分为7个非等距区间.利用ArcGIS 11.0软件将11项单因素指标分级评价结果输出为栅格图,结果如图1~图3所示.

表3 信阳市非物质文化遗产旅游开发潜力单因素评价分级标准

3.1.1 非遗资源富集度

信阳市非遗资源十分丰富,非遗资源主要集中在西部的信阳市主城区以及东部的固始县和商城县,呈“Ⅴ”字型空间格局,中部的淮滨县、息县以及罗山县相对较少,具体表现如图1所示.

图1 信阳市非遗资源富集度

首先,从非遗数量来讲,所研究区域呈明显的三级梯队特征.信阳市主城区和商城县具有明显优势,位居第一梯队,属于等级划分的第Ⅳ等级,而潢川县、光山县和固始县位居第二梯队,属于等级划分的第Ⅲ等级,息县、新县、罗山县和淮滨县位居第三梯队,属于等级划分的第Ⅱ等级.

其次,从非遗的多样性角度来看,信阳市主城区与周边县区涵盖了非遗的所有种类,但是不同县区涵盖种类稍有差异,其中信阳市主城区种类最多,属于第Ⅴ等级,而潢川县、商城县和固始县属于第Ⅳ等级,仅次于信阳市主城区,光山县和息县属于第Ⅲ等级,新县、罗山县和淮滨县属于第Ⅱ等级.通过非遗数量和多样性的分析可以看出,种类和数量的等级并不完全一致,稍有差异,也反映出有的县区在数量上优势明显,但在种类上稍有欠缺.

再次,通过非遗的级别优势度可以看出,信阳市非遗的级别优势度呈现出级别与数量的非一致性,级别最高的第Ⅴ等级只有1个,即信阳市主城区,级别为第Ⅳ等级的县城也只有1个,即商城县,级别为第Ⅲ等级的县区数目有3个,即潢川县、光山县和固始县,级别最低等级Ⅱ级的县区数目为4个,即息县、新县、罗山县和淮滨县.

最后,从非遗的类别优势度来看,信阳市县区的差异相对较小,其中信阳市主城区、商城县和固始县位居第一梯队,属于第Ⅳ等级;第Ⅲ等级的县区只有1个,为潢川县;级别为第Ⅱ等级的县区有5个,分别为光山县、息县、罗山县、新县和淮滨县.

通过非遗富集度的主要指标可以看出,信阳市非遗资源呈梯度分布,信阳市城区、商城县和固始县在区域内具有绝对优势,光山县、潢川县和新县为中间等级,息县、罗山县、光山县等级最低.

3.1.2 非遗资源载体

人文景区、自然景区与传统聚落是非遗资源开发的主要空间载体,在信阳市非遗资源的三类载体空间差异明显,具体结果如图2所示.

图2 信阳市非遗资源载体

首先,传统聚落是非物质文化遗产保存的主要领地,也是非物质文化遗产得以传承的物质基础.从传统聚落数量来看,信阳市主城区和其余县区之间的跨度较大.在研究区域内,传统聚落数量具有明显优势的是光山县,属于第Ⅶ等级,其次是新县,属于第Ⅵ等级,这两个区域目前也是信阳市乡村旅游发展起步较早的区域,为非遗资源的开发提供了很好的载体.在研究区域中,位于传统聚落第Ⅳ等级的是商城县,第Ⅱ等级的是罗山县,聚落数量最低等级的县区有5个,分别为信阳市主城区、潢川县、息县、淮滨县和固始县.

其次,从人文景区优势度来看,信阳市人文景区优势度等级覆盖面全,从第Ⅰ等级涵盖到了第Ⅴ等级.新县在人文景区数量、级别上具有明显优势,研究区域中,人文景区优势度最高,为第Ⅴ等级;光山县人文景区优势度位居其次,为第Ⅳ等级;潢川县为第Ⅲ等级;第Ⅱ等级的县区最多,达到了4个,分别为信阳市主城区、罗山县、商城县和固始县;最低等级的县区有2个,分别为息县和淮滨县.

再次,自然景区优势度和人文景区优势度相比稍有变化,自然景区优势度偏高.由于信阳大部分县区处于大别山腹地,山水资源极其丰富,其中优势度达到第Ⅶ等级的县区有2个,分别为信阳市主城区和商城县,这两个区域是信阳市主要的山水型高等级景区的集中区域;第Ⅵ等级的县区有3个,分别是光山县、新县和固始县;位居第Ⅲ等级的只有罗山1个县区.潢川县、息县和淮滨县大部分属于平原,其自然景区在区域范围内没有明显的优势,在整个研究区域等级最低.

最后,从非遗聚集区与城市关系来看,由于城市化发展,大部分非遗资源都得以在城市中被保护与利用,其余都散落在乡村,形成非遗资源分布的“城乡”二元结构.信阳市主城区为第Ⅶ等级、商城县为第Ⅴ等级,其余全部为第Ⅰ等级,两级分化明显.

3.1.3 非遗资源投资潜力

信阳市非遗资源投资潜力差距较小,观测指标均涵盖3个等级,具体状况如图3所示.

图3 信阳市非遗投资潜力

首先,从人均GDP的角度来看,信阳市主城区与下辖8个县的人均GDP形成了3个跨度,其中信阳市主城区和息县属于第Ⅵ等级,位居第一梯队;潢川县、新县和罗山县属于第Ⅴ等级,位居第二梯队;光山县、商城县、淮滨县和固始县属于第Ⅳ等级,位居第三梯队.通过人均GDP指标可以看出,除信阳市主城区外,其余县区的非遗投资潜力与非遗富集度呈负相关,非遗富集度较低的息县、罗山等投资潜力较强.

其次,从第三产业增加值角度来看,等级呈明显的跨越性,有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ三个等级,其中第Ⅳ等级的县区有1个,即信阳市主城区,第Ⅱ等级的县区有6个,分别为潢川县、光山县、息县、罗山县、淮滨县和固始县,Ⅰ等级的县区有2个,分别为新县和商城县.通过第三产业增加值可以看出,信阳市的非遗投资潜力呈现“两头小中间大”的纺锤体结构.

最后,从交通条件角度来看,信阳市主城区与其他县区交通条件等级与投资潜力的其他指标相比具有明显的优势,其中信阳市主城区具有1个机场、2个高铁站、2个火车站及2条高速公路和众多的国道,因此属于等级中的最高等级,位居第Ⅶ等级;固始县和潢川县由于铁路、高速和国道的数量几乎一样,位居第Ⅳ等级;其余县区由于火车、高速和国道几乎贯穿了这些县区,位居第Ⅲ等级.交通条件是旅游业发展的先决条件,也是非遗资源向旅游产品转化的重要支撑,是非遗投资潜力的基础保证.

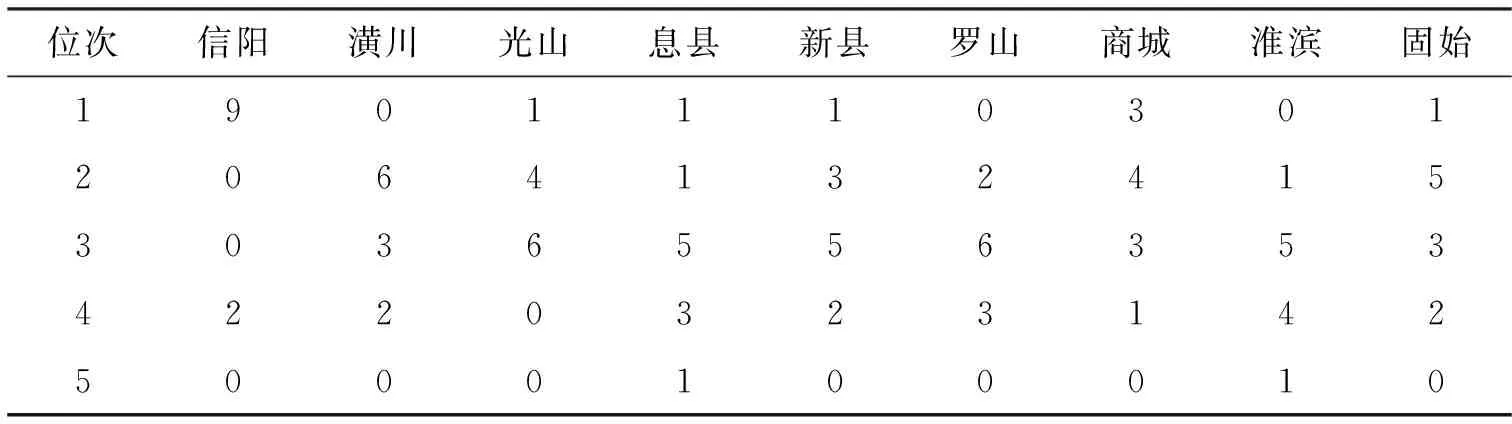

3.2 综合旅游开发潜力评价

应用ArcGIS 10.0栅格叠加分析,将各单因子评价结果结合权重值进行加权综合,计算出信阳市主城区和下辖各个县区的非遗旅游利用潜力总体评价值.总体评价值在1~5之间,从高到低分成7个等距区间,即Ⅰ~Ⅶ级,以此得到9个评价单元旅游利用潜力总体评价等级结果,如图4所示.

图4 信阳市非遗资源旅游开发潜力总体评价等级

由图4可以看出,信阳市非遗资源旅游开发潜力最高的是信阳市主城区,属于第Ⅴ等级.由于该区域是信阳市政治、经济和文化中心,也是大部分非遗资源“活化”的主要场所,在非遗数量、多样性、级别等富集度指标上具有明显优势,在自然景区优势度等方面具有绝对优势,同时在非遗资源投资潜力上也具有优势.在综合评价的11个指标中,信阳市主城区在评价单元中位居首位的指标有8个,在9个评价单元中遥遥领先;在综合评价中,非遗资源旅游开发潜力综合评价位居第2位的县区有1个,即商城县,其等级为第Ⅳ等级,在进行评价的11个指标中,商城县位居首位(含并列)的指标有2个,位居第2位的指标有3个,由于其景区丰富,非遗富集程度较高,其非遗资源综合旅游利用潜力总体评价在所有评价单元中位居第2位;非遗旅游开发潜力位居第三位的县区有2个,即光山县和新县,属于第Ⅲ等级,这两个区域相对来说具有丰富的非遗资源,旅游发展势头迅猛,潜力巨大;非遗资源旅游开发潜力位居第Ⅱ等级的县区有3个,分别为潢川县、罗山县和固始县,这些县区不论从非遗资源富集度、非遗空间载体还是非遗资源投资潜力,在所有评价单元中都处于较低的位置,其旅游开发潜力相对较差;淮滨县由于在11个评价指标中,有10个指标(含并列)都位居最低等级,因此其非遗资源旅游开发潜力属于最低等级.信阳市主城区与下辖县区非遗资源旅游开发潜力各个指标等级的个数分布如表4所示.

表4 评价单元各个指标位次分布数 单位:个

4 非遗资源不同等级区域旅游发展对策

结合信阳市非遗资源单体评价与综合评价的相关结果,根据不同县区所处的等级,提出不同等级区域非遗资源旅游发展对策,为信阳市非遗资源的“活化”提供优选路径.

4.1 非遗资源旅游开发潜力A级区域发展对策

4.1.1 打造精品非遗,发展高端市场

信阳市主城区应充分利用各类非遗资源优势、中心区位、非遗载体以及非遗投资能力等优势,大力发展集休闲娱乐、观光度假和非遗文化展演为一体的文化产业创意园区,可以针对现有知名度高的2个国家级非遗项目——信阳民歌和绿茶制作技艺进行包装,使其与旅游业发展深度融合,在景区内部产品设计中充分挖掘其深层内涵,突出特色文化,打造高端市场.

4.1.2 树立品牌效应,突出创意发展

信阳市主城区虽然非遗资源丰富且类型多样,但是在旅游开发过程中并未形成品牌,因此,要加强品牌建设,以创意吸引消费者.一方面,结合信阳市主城区的现实情况,从近中远三个时期,搭建精品型旅游产品、提升型旅游产品和潜力型旅游产品的“金字塔型”旅游产品开发体系.如近期的精品非遗旅游产品可以涉及信阳民歌、绿茶制作技艺等项目,进一步推出精品非遗旅游纪念物,满足游客体验感,打造沉浸式旅游体验.另一方面,非遗旅游应注重创意开发,不断用创意推动具有创造力的旅游产品开发,使其文化性、创新性、实用性、科技性与市场相结合,让游客“值得带、有得带、带得回”.

4.1.3 加大宣传力度,建立智慧旅游体系

信阳市主城区应充分利用互联网优势,特别是网络技术、虚拟现实、LED多媒体显示和数字影像、短视频以及直播平台等,积极建立智慧非遗旅游体系、非遗旅游大数据平台等,推动非遗旅游的发展,实现非遗保护和开发的双赢.

4.2 非遗资源旅游开发潜力B级区域发展对策

根据评价结果,商城县属于非遗资源旅游利用潜力B级区域,结合商城县非遗资源旅游开发潜力评价的相关指标提出以下对策.

4.2.1 挖掘非遗文化内涵,提升非遗品质

商城县具有锣鼓艺术、火绫子、扑蝶舞、商城花篮戏、布鞋手工制作技艺等省级非物质文化遗产项目,除了信阳民歌——商城民歌外,其余非遗项目广泛分布在多个领域,具有非常深厚的文化内涵,非遗发展潜力巨大.基于此,商城县应挖掘其文化内涵,开展非遗文化专题研究,组织开展学术研讨和纪念活动,从内涵提升高潜力区非物质文化遗产的品质.

4.2.2 坚持特色化、差异化发展

明确各类非遗项目的发展优势,对每类非遗项目的旅游功能进行精准定位,实现优势互补、协同发展,打造各具特色的区域非遗板块.政府应加大非物质文化遗产资源旅游发展的扶持力度,制定各种优惠政策,特别是重点挖掘和依托其传统聚落和旅游景区的资源优势,加快打造非物质文化遗产旅游特色.

4.3 非遗资源旅游开发潜力C级区域发展对策

针对信阳市非遗旅游开发潜力C级区域非遗旅游资源开发,必须针对影响其开发潜力的主要因素提出发展对策.

4.3.1 加大非遗项目申报和转化力度

光山县、新县、潢川县、罗山县固始县和淮滨县存在非物质文化遗产资源的挖掘和申报工作不到位的情况,因此,要加大非遗项目的申报力度,采用市场化的方式使专业人员组织申报,从而逐步增强其发展潜力.

4.3.2 完善基础与配套设施,建设非遗传承载体

首先,政府应加大资金扶持力度,设立非物质文化遗产专项发展基金,鼓励民间资本注入.其次,要健全相关配套设施,加快建设交通运输体系,提升交通运输能力,从而提升旅游服务水平.再次,要加强非物质文化遗产传承载体的建设,开展有效的非遗传承活动,积极促进非遗的传承和创新;最后,建立文化生态保护实验区,推动非遗“传习所”的建设.

4.3.3 健全多元保护,促进非遗开发

由于中低发展潜力地区缺少资金以及政府重视程度较低,直接导致非物质文化遗产活动无法顺畅开展,因此,要确定政府的主导作用,在此基础上促进传承人的传承动力,提升民众的文化认同,形成多元保护的格局.

5 结论

在构建非遗资源旅游开发潜力评价指标体系的基础上,查找信阳市非遗资源的相关数据,采用单因子评价与综合评价的方法对信阳市非遗资源的旅游开发潜力进行评价.结果表明,在非遗富集度指标上,信阳市主城区、商城县和固始县在区域内具有绝对优势,而光山县、潢川县和新县处在中间等级,息县、罗山县和淮滨县位于最低等级;在非遗载体指标上,信阳市主城区和其余县区的传统聚落数量存在明显差异,山水资源丰富的县区具有较高的自然景区优势度,传统文化与历史事件多发区域具有较高的人文景区优势度;在非遗投资潜力指标上,人均GDP指标涵盖等级范围最广,而第三产业增加值跨度较大,交通条件指标呈现明显的“核心—边缘”结构,信阳市主城区具有绝对优势,其余县区差别不大.

从综合评级结果来看,信阳市非遗资源开发潜力的区域呈现“纺锤体”结构,较高等级和较低等级的区域较少,大部分区域都处于中等潜力区域,未来提升发展空间较大.结合信阳市非遗资源旅游开发潜力综合评价结果,其非遗旅游的开发应采用“分区域,分阶段”的金字塔式发展对策.