双循环新发展格局视域下RCEP高质量发展路径研究

2021-12-09罗昊天吴天宇

罗昊天 吴天宇

摘 要:以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局是当下我国经济社会发展的必由之路。随着RCEP这一全球最大自贸区的构建,我国将更深层次地融入全球产业链的重构中。基于此,本文对双循环新发展格局形成的背景进行阐述,并与以往研究进行对比,论述了中国与RCEP的发展历程与出口贸易现状,并从产业结构、自主创新及成员国结构三方面,提出双循环框架下RCEP面临的挑战及应采取的措施,为提高双循环新发展格局的柔性与韧性、促进RCEP的高质量发展提供理论借鉴。

关键词:双循环;新发展格局;RCEP;高质量发展

本文索引:罗昊天,吴天宇.<变量 2>[J].中国商论,2021(22):-015.

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2021)11(b)--05

从世界经济发展层面出发,“百年未有之大变局”在很大程度上重塑着人类社会的生产与生活。对于中国而言,无论是2018年的中美贸易摩擦,还是2020年爆发的新冠疫情,都给国内的经济社会发展造成了深远的影响。为应对“百年未有之大变局”与之后发生的贸易摩擦、新冠疫情及随之而来的全球经济下行压力大、贸易保护主义和单边主义势力抬头等问题,党和政府经过科学的研判,提出了“构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

2021年是“十四五”规划的开局之年,就2020年11月15日正式签署的《区域全面经济合作伙伴关系协定》(RCEP)来说,双循环新发展格局在凸显RCEP对国内、国际的战略意义方面具有非常显著的促进作用。一方面,坚持“以国内大循环为主体”并不意味着“闭关锁国”“闭门造车”,而是以更深入的供给侧结构性改革,推动国内供应链、产业链、价值链提质升级,通过需求侧管理反映到供给侧改革中,扩大国内有效需求,进而倒逼产业高效率、高质量的发展[1]。另一方面,随着RCEP在国内、国际的落地生根,将有效提振区域内各经济体对经济增长的信心,提升亚太地区经济一体化水平,坚定各国践行多边主義的信念,促进区域乃至全球自由贸易的开展。通过将RCEP嵌入新发展格局中,探索一条高质量发展路径,对国内国际双循环朝着更深层次的耦合发展起到重要的推动作用。

1 文献综述

在定性研究RCEP的高质量发展路径方面,国内已有不少学者就RCEP与其他自贸区进行了比较,尤其对RCEP与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)之间的关系作出了较为深刻的阐述;更有部分学者给RCEP赋予“双循环新发展格局”的时代内涵,就RCEP面对的国内外形势及应采取的措施进行了探究。

卢光盛和聂姣(2019)就中美贸易摩擦背景下,东盟与中国间RCEP谈判存在的障碍进行分析,认为中国应抓住美国对亚太地区发展战略的空缺期,加快构建与东盟的高水平经济伙伴关系[2]。沈铭辉和李天国(2020)强调,RCEP在统合地区架构上具有多样性、灵活性、渐进性等特点,认为RCEP的成立将为中国经济发展提供新的增长点,可有效抵御由CPTPP带来的消极影响,对重新构建全球贸易体系亦具有重大推动作用[3]。林发勤等(2021)通过分析当下RCEP所处的国内外大环境,探讨RCEP与新发展格局间的理论机制,提出中国应发挥超大市场规模优势,加快构建完整的产业链,更要提高自主创新意识,从而推动新发展格局的构建[4]。王雅莉和王妍(2021)就RCEP对中国经济发展产生的双重影响作出论述,指出RCEP在内部结构、外部竞争等方面存在挑战,并有针对性地总结出推动技术创新、促进合作共赢等应对措施。

综上所述,在定性分析上,以往研究普遍缺乏对中国与RCEP成员国个体间出口贸易联系的解释,同时,双循环新发展格局视域下RCEP的高质量发展路径研究仍较为空缺。因此,本文可能的边际贡献在于:整合与RCEP高质量发展相关的文献,并探索在《区域全面经济伙伴关系协定》成功签署后,中国与RCEP成员国间的出口贸易现状,同时探析RCEP面临的国内外挑战,并提出有关对策与建议,从而为RCEP的高质量发展提供参考。

2 中国与RCEP发展历程与出口贸易现状

2.1 中国与RCEP发展历程

2020年11月,在RCEP各成员国领导人的共同见证下,各国贸易部长就《区域全面经济伙伴关系协定》达成一致意见,成功签署协议,构建起覆盖人口总量、GDP总量、贸易总量均占世界总量约30%的全球最大自贸区[5]。

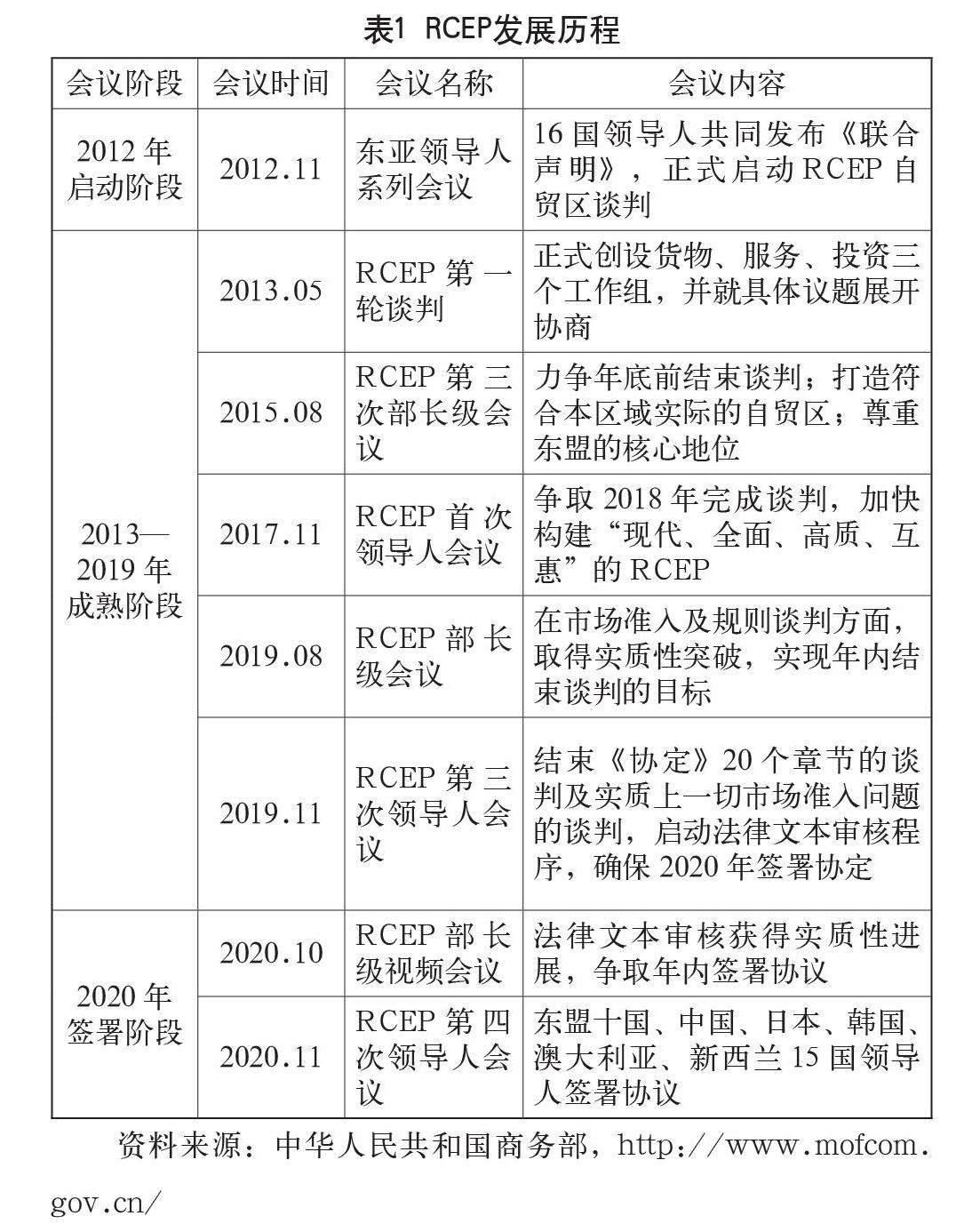

各国在这8年的谈判期间,共举行了4次领导人会议、23次部长级会议和31轮正式谈判,时间之久、力度之大,是以往任何自贸区都没有达到的,表1为会议不同阶段较为关键的时间节点及会议内容[6]。

中国在推进RCEP构建过程中发挥了巨大的推动作用,始终坚持以东盟十国为核心的RCEP谈判,在坚持本国利益不受影响的基础上,注重协调各成员国间的国家利益,坚持合作共赢、不断开放的贸易格局,注重发展“国内国际双循环”中“国际”的一环,与各成员国在货物贸易、原产地规则、海关、服务贸易、投资20个方面达成一致,加快构建以RCEP为实现路径的亚太地区经济一体化。

2.2 中国与RCEP出口贸易现状

2.2.1 中国出口RCEP整体规模

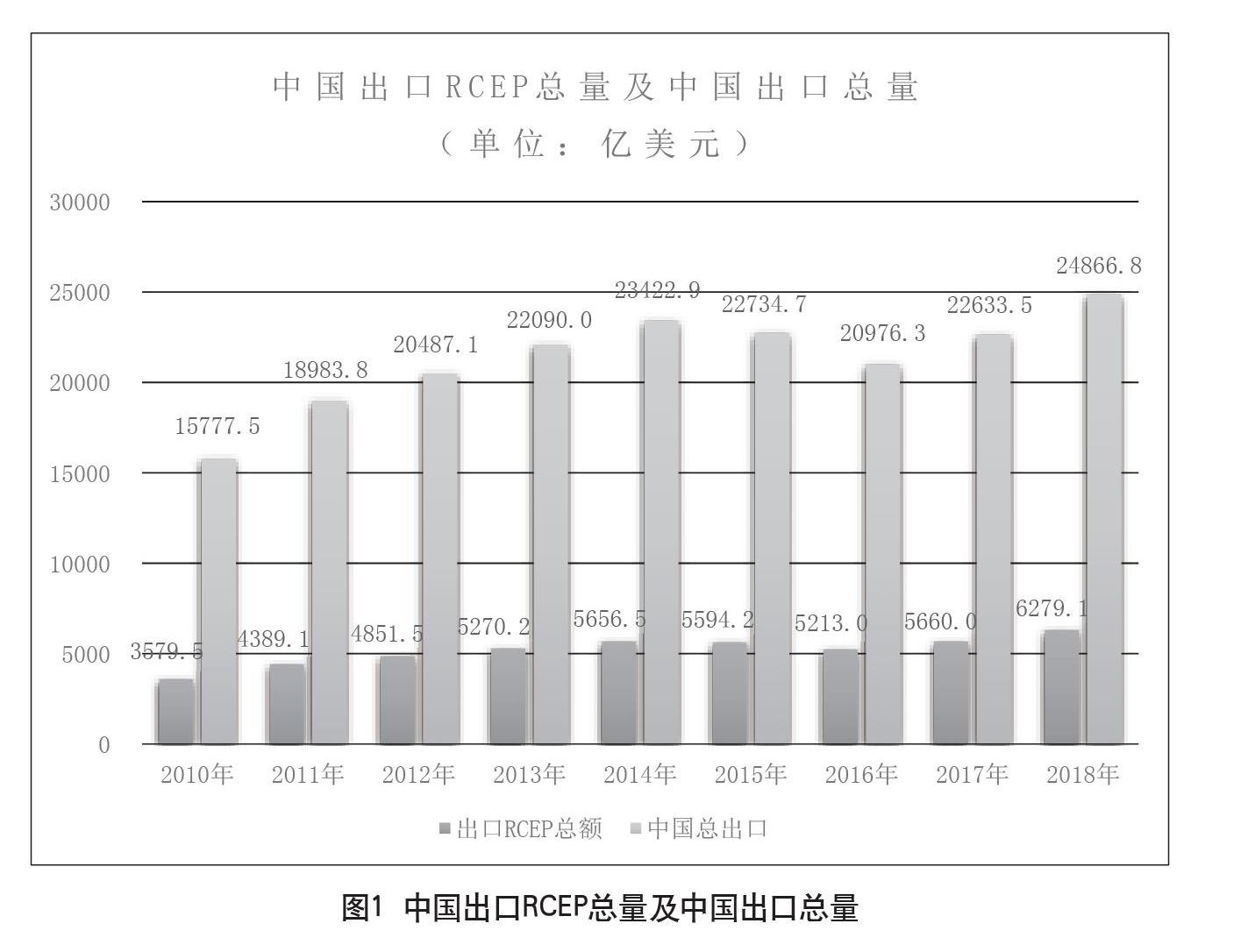

通过收集、处理2010—2018年中国与RCEP成员国间出口贸易总量和中国整体出口贸易量数据,采用簇状柱形图 (如图1所示)进行分析。

由图1可知,从出口贸易总量上看,中国出口总量变化大致较为平稳,于2012年顺利突破2000亿美元大关,并在2018年向2500亿美元冲刺。但从细节上看,中国出口总量在2015年、2016年有小幅下降,主要是2008年金融危机造成的负面传递效应,给世界经济带来了整体性的反转,进而引起外部需求疲软,使得2015年与2016年全球经济增速处于低位徘徊阶段[7]。

从中国出口RCEP总量上看,该数值在2010—2018年也呈现出整体上升,部分下滑的趋势。从图1可以较为直观地看到,中国出口RCEP总量仅在2015年与2016年有小幅下降,与上文提及的世界经济发展趋势是相联系的。尽管此时金融危机已过去八年,但世界经济整体呈现出较为疲软的态势,致使覆盖世界总人口85%、贸易总量达世界总量60%的新兴经济体在此次危机后受到重挫,世界经济在此期间处于低增长率、低利率、低通胀的消极局面[8]。但中国对RCEP成员国的出口贸易仍取得了一定成果:先是于2013年突破5000亿美元,随后经过5年的调整,于2018年超越6000亿美元的贸易量,成功向世界展示了中国力量与速度。

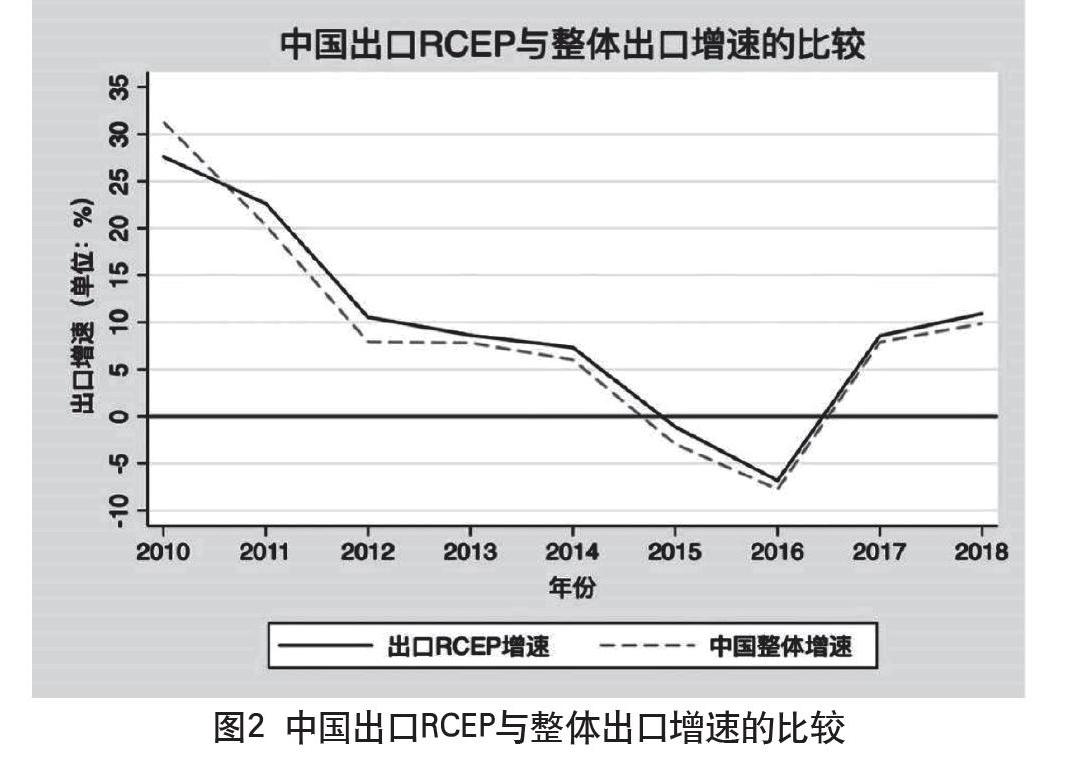

一方面,由表2、图2可知,中国出口RCEP贸易量的增速随着整体出口增速的变化而变化。在分析了世界经济在2015年与2016年产生下滑的原因后,中国的整体出口与部分RCEP出口增速的下降便情有可原。需要注意的是,通过比较两者的增速差异可以发现:中国出口RCEP增速总体上要快于中国整体出口增速。就表2中2015年、2016年的负值来看,中国出口RCEP增速的复苏情况明显优于整体出口,且经过两年的调整后,出口贸易量在2017年得到快速增长,显然与中国于2015年起力推的“一带一路”倡议是密不可分的。另一方面,由于金融危机的波及具有蔓延性,容易产生“贸易溢出效应”[9], 通过表2的数据也可以直观地看到,中国整体出口由2010年开始直线下滑,一度跌至-7.73%,也对应着本次金融危机传导至中国后,对出口贸易造成的深远影响,直到2017年才实现了“V”型反转,经济开始整体向好发展。

联系图1,由表3可知,随着世界经济的多元化发展,尽管全球经济发展受金融危机影响较为严重,但总体看来,中国出口总额与出口RCEP总额呈现全局稳定、部分小幅下降的趋势。通过测算,2010年中国出口RCEP总额占国家出口总额的22.69%。2018年,该数已超过25%,意味着中国出口总额的1/4均贡献给了RCEP成员国,显示出中国对该协议的重视程度。通过表3中的数据可以清晰看到,在外有世界经济整体下滑压力较大、内有供给侧结构性改革不彻底的双重形势下,中国出口RCEP总额在2010—2018年逆势而上,以稳中求进的态势一路向前发展。

2.2.2 中国出口RCEP个体规模

具体到RCEP成员国内部,由表4可知,2010年,中国对文莱出口贸易增速最快,高达161.76%,2011年该值降至102.49%,但在RCEP成员国内部仍处于最高水平。2012年,中国出口老挝增速最快,达到96.14%,这种形势延续到2013年。2015年和2016年,东南亚地区受到金融危机传递的重创,中国整体出口形势不明朗,但对柬埔寨与菲律宾的出口仍保持正向增长,呈现出RCEP成员国间贸易的强大生命力。2017年,中国出口RCEP增速实现全线正增长,并于2018年与文莱重新开启出口高速增长新时代。

由图3可知,就各国出口贸易增速平均值而言,中国同东盟十国间的贸易增速最快,尤其对文莱(51.38%)、柬埔寨(25.10%)、老挝(23.05%)、越南(20.99%)等发展中国家来说,中国已成为其最大的贸易出口国,相较于澳大利亚(10.25%)、韩国(8.60%)、新加坡(5.92%)、日本(5.15%)等发达国家而言,这一数值仅在5%~11%。

3 新发展格局下RCEP高质量发展面临的挑战

3.1 国内产业结构对接欠合理

RCEP将显著降低成员国间的关税贸易壁垒,随着关税的下降,国与国间的制造业与服务业流动更为便利。现阶段,我国部分制造业仍于中低端层次,离国际高标准的要求仍有一定距离。然而,随着我国大量基础制造产业向东南亚国家转移,国内中高端制造业产业“空心化”现象逐渐显现,经济增长内生动力缺乏后劲,将对国内产业结构的优化调整造成一定的阻碍。同时,服务业作为我国经济第一大产业,在应对成員国的服务业冲击时,更需要转型升级,打造具有中国特色的服务产业,扩大对外投资力度,从而最大程度扩大RCEP签署带来的贸易创造效应。推动制造业和服务业深层次融合,是解决当下国内产业结构对接欠合理问题的必要措施,更是以国内大循环为主体新发展格局的应有之义。

3.2 国内自主创新水平不足

目前,我国在以集成电路芯片为代表的高科技产业方面存在着被外国“卡脖子”的现象。究其根本进行分析,原因主要有以下三点:第一,市场体制机制不完善,缺乏最大化释放自主创新的客观环境,我国在2015年提出供给侧结构性改革,通过五年来的努力,已在航空航天、高铁等领域取得了一系列举世瞩目的成就,但在部分高精尖领域仍与发达国家存在很大距离。第二,政府政策法规落实不到位,存在“雷声大雨点小”的现象,党和政府出台了一系列全面深化改革的纲领性文件,但个别地方政府在落实过程中存在疏忽大意的情况。第三,企业创新精神欠缺,忽视“产学研”在整个自主创新产业活动中的对接耦合作用,致使自主创新意识下滑。综合以上三点不难发现,我国经济增长内生创新动力较为欠缺,对促进国内大循环的开展将造成很大阻碍。

3.3 RCEP成员国间结构差异显著

RCEP作为目前世界上人口总量最高、经济规模最大、发展潜力最好、成员国结构最多元的自贸区,成员国间不免存在政治经济等方面的博弈。纵观RCEP成员国,既有日本、韩国等发达国家,又有中国、泰国、马来西亚等发展中国家,还包含部分经济发展水平较低的国家。经济发展水平的差异直接造成各国对待贸易往来问题时的分歧,尽管各国在对待经济层面问题上的总体认识是一致的,但无法避免在细节上产生冲突。一方面,RCEP成员国与CPTPP成员国存在部分重合,在双方出现利益分歧时,将造成一褒一贬的情况。另一方面,尽管中国与日本对待国际贸易发展的整体认知是一致的,但两国间的历史遗留问题在双方商务谈判过程中也会引起不可小视的负面影响。

4 措施與建议

4.1 加快国内产业结构转型升级

需要注意的是,新发展格局始终以“国内大循环”为主体,我国只有加快构建国内中高端产业链的发展结构,才能吻合双循环新发展格局的大前提。一方面,应从坚持供给侧结构性改革出发,不断加大改革力度,将需求侧管理的信号传达至供给侧改革,加快对劳动密集型产业的转型升级[10]。另一方面,加大外国直接投资力度,2020年东盟成为我国第一大贸易伙伴,意味着通过更广范围的投资,可使在原有的发展基础上,进一步扩大逆向技术溢出效应,进而优化产业结构层次。中国不能停下对内改革、对外开放的进程,要利用好倒逼机制,充分发挥RCEP的优势,大力推动产业结构的调整,从而加快构建“国内大循环”为主体的新发展格局。

4.2 最大程度释放自主创新活力

在国际经济政治形势复杂多变的今天,一个国家的发展离不开自主创新的驱动。RCEP是国内国际双循环相互促进的新发展格局下的重要一环,必须充分释放创新活力,推动我国由“制造大国”向“制造强国”转变。在应对成员国高端产业给国内带来的影响时,要利用好我国现有的高科技优势,引导区域内产业链创新的发展方向。此外,尤其需要破除自主创新过程中存在的障碍,加快完善市场公平竞争制度,激发市场内各经济主体的创新活力,需要政府加强对知识产权的保护力度,与RCEP的主要内容是相吻合的。创新与知识产权分不开,只有较好地保障创新成果的完整性,才能不断激励经济主体想创新、敢创新、能创新。通过释放创新活力,不仅对国内大循环的开展起到推动作用,还能促使国际大循环较顺利地融入国内大循环中。

4.3 推动构建人类命运共同体,树立合作共赢的意识

世界经济发展到如今,早已形成了“你中有我、我中有你”的辩证的发展态势。尽管RCEP各成员国间政治制度、经济体制存在不同程度的差异性,但各国对推动经济贸易往来与发展的愿景是相同的。中国应牢牢把握成员国间的共同点,坚持求同存异,在保障自身利益不受损害的基础上,促进各国间的沟通与理解,放大RCEP包含5个“10+1”自贸协定的作用。特别需要关注的是,RCEP使中国与日本首次签订了自贸协定,同时,RCEP也为中日韩自贸区的构建提供了先决条件,接下来,各国应抓住此次发展机遇,推动更深层次的谈话,早日完成中日韩自贸区的谈判。不仅能起到扩大自身贸易规模的作用,还能成为亚太经济一体化的“强心剂”与“黏合剂”[11]。进一步加快中日韩自贸区的构建还将对全球供应链、产业链及价值链的逐步东移起到推动作用,加速我国双循环新发展格局下的对外开放。

参考文献

王雅莉,王妍.RCEP对中国经济高质量发展的双重影响及对策分析[J].理论探讨,2021(2):87-91.

卢光盛,聂姣.中美贸易战背景下的中国—东盟关系:影响、风险与应对[J].南洋问题研究,2019(1):1-10.

沈铭辉,李天国.区域全面经济伙伴关系:进展、影响及展望[J].东北亚论坛,2020,29(3):102-114+128.

林发勤,刘梦珣,吕雨桐.双循环新发展格局下区域经济一体化策略——兼论RCEP潜在影响[J].长安大学学报(社会科学版),2021,23(1):80-92.

商务部国际司负责同志解读RCEP(一)[N].国际商报,2020-11-16(3).

秦炳涛,王唯一,刘蕾,等.中国—RCEP国家贸易研究——基于随机前沿引力模型的贸易效率与潜力[J].广西财经学院学报,2020,33(6):1-17.

中国人民大学宏观经济分析与预测课题组,刘元春,闫衍,刘晓光.持续探底进程中的中国宏观经济——2015—2016年中国宏观经济分析与预测[J].经济理论与经济管理,2016(1):5-45.

陈文玲,颜少君.当前世界经济发展的新趋势与新特征[J].南京社会科学,2016(5):1-9.

陈华,赵俊燕.美国金融危机传导过程、机制与路径研究[J].经济与管理研究,2009(2):102-109.

韩剑,郑航.国内国际双循环发展新格局下的对外开放——RCEP签署对海南自由贸易港建设的影响[J].南海学刊,2020(4):21-27.

刘丹.RCEP贸易机理及其对中国的影响[J].长安大学学报(社会科学版),2021,23(1):39-46.

Research on the High-quality Development Path of RCEP from the Perspective of the New Dual Circulation Development Pattern

School of Economics and Management, Lanzhou University of Technology

LUO Haotian WU Tianyu

Abstract: The new development pattern with the major domestic circulation as the main body and the dual domestic and international circulation promoting each other is the only way for Chinas economic and social development. With the establishment of RCEP, the worlds largest free trade area, China will be more deeply involved in the restructuring of the global industrial chain. Based on this, this paper expounds the background of the formation of the new dual circulation development pattern, compares it with previous studies, discusses the development history and export trade status of China and RCEP, and puts forward the challenges faced by RCEP under the dual circulation framework and measures to be taken from the aspects of industrial structure, independent innovation and membership structure. It provides theoretical reference for improving the flexibility and toughness of the new dual circulation development pattern and promoting the high-quality development of RCEP.

Keywords: dual circulation; new development pattern; RCEP; high-quality development