我们想搭一台吊机

2021-12-08杜丽静周茜

杜丽静 周茜

幼儿园二期工程建设开始了,幼儿对工地上的“大家伙”——塔吊产生了浓厚的兴趣,特别是虫虫、开心和澄澄他们几个。他们尝试用单元积木等材料搭建吊机,但总不合心意。

看着他们为寻找适合的材料而苦恼,教师想起了建构室的螺母积木,螺母积木由不同形状的孔板、塑料螺栓和螺帽、滑轮、钩子、支架等元件组成,非常适合搭建吊机。于是,教师把这套积木放在建构区,吊机搭建工程就此拉开序幕。

陈鹤琴先生曾说:“大自然,大社会,是我们的活教材。” 近在咫尺的塔吊是幼儿建构吊机的兴趣来源,他们尝试用单元积木、雪花片等多种材料建构吊机,但这些材料的属性都不足以支持他们搭建一个可以运作的吊机。教师作为幼儿游戏的支持者,为他们提供了螺母积木这一建构材料,满足并进一步激发了幼儿开展游戏的愿望。

建构室里,澄澄、虫虫等几个小朋友组建了一支名为“巧克力”的工程队。小工程师们开始设计吊机,准备设计图纸。

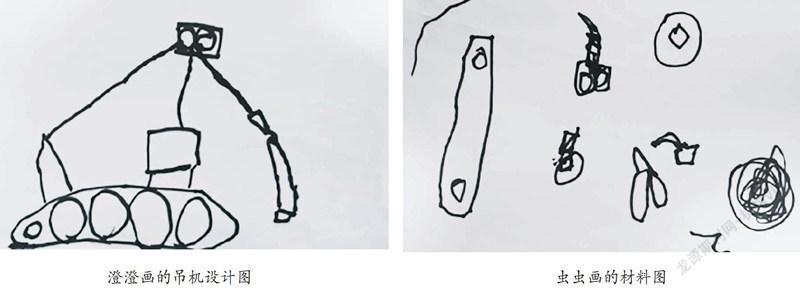

澄澄很快画了一张吊机设计图。虫虫看了澄澄的设计图问道:“你要用到什么啊?”开心问:“需不需要麻绳?”澄澄回答:“麻绳、钩子。”开心提醒道:“滑轮。”澄澄点头并补充:“还需要轮子!”……

大家你一言我一语地讨论着,虫虫把材料画下来交给开心,让他和其他幼儿去拿材料。

教师思考:兴趣不仅可以促进幼儿学习和探索,还能将有着共同兴趣的幼儿凝聚成一个小团体。在建构吊机的游戏中,澄澄、虫虫和开心等几个幼儿也对吊机有着强烈的兴趣,这促使他们组成任务小组。在共同完成任务的过程中,幼儿设计吊机并绘制图纸,讨论确定需要的材料,并从中发展表达和倾听的能力。

一切准备就绪,大家纷纷围到材料旁准备开始建构。“这个我来制造。”虫虫拿起地上的轮子说道。“我也是来制造的。”澄澄不甘示弱。开心调解道:“你们都是来制造的,我来拿东西,我来拿东西。”在雯雯的协助下,澄澄开始建构吊机底座,虫虫开始建构吊臂,其他幼儿开始拿材料。

建构吊机前,澄澄曾用螺母积木建构了一辆小车,所以他对搭建吊机底座信心十足。他用螺栓把轮子和支架固定在底板的四个角上,鸣鸣看到澄澄在安装轮子也学着安装起来,却被澄澄打断:“鳴鸣,你没看到我已经在装了吗?不需要你来。”于是他拿过鸣鸣手中的支架和轮子,完成了最后一个轮子的组装。

虫虫剪下一段麻绳挂在滑轮凹槽上,小心地将麻绳两端拉直说道:“快看,澄澄,我把麻绳弄上去了。”雯雯说道:“要打结。”虫虫回应:“还要钩子!把那个钩子给我。”接着,虫虫尝试打结但一直没成功,就去请老师帮忙。结打好了,虫虫兴冲冲地把麻绳拎起来,没想到钩子掉了,于是他将麻绳像项链一样把钩子串起来,并再次请教师打结,终于成功拴住了钩子。

虫虫将滑轮固定在一块六孔板上,兴奋地说道:“澄澄,你看吊臂做好了!”澄澄接过吊臂,将它插进底座右侧的方形孔中,上下打量后说道:“搞砸了,搞错了。”边说边将滑轮拆下来,然后在雯雯和鸣鸣的协助下,将3孔板和6孔板顶端相连成数字“7”的形状并固定,初始吊机就此形成。

教师思考:幼儿的游戏源于生活,基于他们的已有经验展开。在建构机身的过程中,因为有经验储备,所以澄澄建构时动作连贯,对搭建步骤十分清楚,有明显的主导优势。雯雯和鸣鸣在协助澄澄的过程中学到了建构技巧,提升了配合的能力。

虫虫在打结时首先能独立尝试再求助教师,教师按照他的意思打结,虽然知道两根麻绳同时穿过钩子再打结钩子会掉落,但并不提醒,让他自己发现可以使经验更加深刻。澄澄把吊臂和机身组装在一起,很快就发现了吊臂的结构不对,通过增加3孔板使吊臂成型。由此可见,虫虫知道建构吊臂所需的材料,但对于吊臂的结构并不是十分清楚。澄澄对吊机的整体结构有清晰的认识,能快速发现问题所在并进行调整,这从这侧面看出澄澄对吊机的观察和经验更加深入和全面。

完成了吊机的建构,幼儿马上投入试吊活动中。大家围在吊机旁,澄澄拉动麻绳并观察钩子,但拉了很久钩子始终原地不动,吊臂也出现了倾斜。澄澄看见凡凡手中正在玩的皮卷尺,拉出来可以自动收回去,于是一个主意诞生了。

第一次调整

澄澄先将死结剪开,再将麻绳的一端系在钩子上,另一端放在滑轮凹槽处,接着转动滑轮试图将麻绳绕在滑轮上,可麻绳总是绕不上去。于是,他喊道:“开心,胶布。”开心拿来胶布,澄澄把麻绳另一端粘贴在滑轮凹槽处。“试吊了,试吊了,可以试吊了。”澄澄说完,虫虫就在吊钩上挂上了几个“S”钩。澄澄开始转动滑轮,可这时吊臂又倾斜了下来,凡凡见状立刻坐在了吊机底座上扶住吊臂。澄澄再次转动滑轮,钩子开始向上运动,凡凡激动地喊道:“可以了,周老师,可以了,澄澄的办法成功啦!”“吊是吊起来了,收钩……”在大家都投来期待的目光时,澄澄手一松,钩子又落回到地面。

澄澄把挂在钩子上的“S”钩拿掉,再把胶布剥掉,这时麻绳掉到了地上,雯雯捡起麻绳挂在滑轮凹槽处,澄澄见状直接拉动麻绳,发现钩子也随之上下动起来。“吊钩拉上来了!”“可以拉了,你看,周老师!”大家兴奋地说着,纷纷前来试吊,凡凡也站起身想拉一拉,但他一松手,吊臂又倾斜了下来。

教师思考:第一次调整主要针对麻绳使用问题展开。澄澄受到皮卷尺的启发,首先采用了将麻绳粘贴在滑轮上转动的方法,但必须用手才能将麻绳固定在滑轮上,并不适用。接着他采用了直接拉动的方式,操作起来更加简单方便。澄澄观察到了皮卷尺的收缩现象,但并不了解它背后的动力原理,所以简单地认为麻绳也能一样收缩并大胆尝试,最终采用了直接拉动麻绳的方法。虽然将麻绳绕在滑轮上这个方法并没有成功,但澄澄这种善于观察身边事物、举一反三的能力却是十分宝贵的。

第二次调整

教师鼓励之余提出新的问题:“哇,你们成功了!但我发现你们这个吊臂不太稳,怎么办呢?”澄澄回应道:“下面要稳固,下面稳固了上面才会稳固。”开心拿着一个十字板说:“可以用这个。”雯雯拿着一个二孔板走过来:“这个也可以。”

大家开始围坐在吊机周围将手里的材料安装在吊臂的底部,可吊臂还是会翻倒。澄澄和虫虫找来一些支架继续安装,每加一个支架就会看一看吊臂的倾斜状况,可是在增加七八个支架之后吊臂依旧倾斜。

开心找来一块小6孔板,将它斜靠在吊臂立柱的一边进行支撑,“还需要一块板子!”他说道。“好的。”澄澄立刻找来另一块小6孔板,斜靠在吊臂立柱的另一侧。凡凡问:“可以吊了吗?”“可以。”但就在凡凡拉动麻绳后,两块小6孔板和吊臂都翻倒了下来。

教师思考:积极主动的学习能刺激儿童的好奇心并提高他们的深层次推理能力,教师要做的就是加入儿童探索有意义想法的过程中,提出一些探究性的问题来激发他们的发散性思维。在第二次的调整中,教师首先肯定幼儿对吊臂做出的调整,然后提出“吊臂不稳固”的问题,激发他们展开新的探索行为。

幼儿用了两种方法来改进吊臂不稳固的问题。

第一个方法是“增加吊臂底部的重量”。这个方法是澄澄提出的,在他看来吊臂不稳固的原因是底部缺少支撑,导致吊臂倾斜。在他的带动下,幼儿用了很多材料加装在吊臂下面,可效果并不理想。

第二个方法是“增加小6孔板支撑吊臂”。开心认为三角形是稳固的形状,通过在吊臂立柱旁边增加小6孔板的方式,使吊臂立柱和小6孔板形成三角形可以穩固吊臂,但由于小6孔板无法固定,这个方法也只能作罢。

澄澄和开心在游戏中展现了较强的动手能力,他们使用的两种不同方法都有其内在的物理知识作为支撑,可以看出二人在日常生活和游戏中积累了较为丰富的物理经验,这些经验通过本次游戏体现了出来。

第三次调整

大家没有在意翻倒的吊臂,而是将吊臂扶好继续沉浸在吊东西的快乐里。

教师问:“为什么吊臂会歪呢?”澄澄解释道:“因为吊臂的上面部分比下面部分重。”虫虫补充道:“是因为没有平衡。”教师提示道:“你们说的都有道理,再仔细看看还能有什么办法。”凡凡惊喜地发现道:“这里有洞。”

于是他拿来螺栓,虫虫将螺栓塞入洞中,接着大家通过摇晃吊臂和试吊来测试吊臂是否稳固,吊臂果然不再翻倒。“好了,成功了!”大家开心得欢呼起来。

教师思考:第二次和第三次调整都是针对吊臂的倾斜问题展开。杜威认为:“教师的作用就是观察和反思儿童的行为。”在麻绳问题解决之后,教师发现幼儿一直沉浸在吊东西的快乐里,没有再继续探索让吊机更加完善,于是通过提问引发幼儿进行观察。通过观察,凡凡发现吊臂立柱与机身连接处的小洞,并用螺栓把洞堵住,最后通过摇晃来测试和验证吊臂是否已经牢固。

高开放性、低结构性的建构游戏备受幼儿喜爱,对幼儿的数学与科学能力、问题解决能力、交流能力等方面都具有良好的促进作用。游戏中,幼儿像科学家一样提出设想、尝试并不断改进,逐步完成任务,实现自我能力的提升。

幼儿积极主动地投入游戏中,按照设计思路专注地建构,当遇到问题时,他们没有马上向教师求助,而是通过观察、思考,不断尝试直至问题解决。幼儿在游戏中养成的爱思考、会交流、积极主动、认真专注、坚持不懈、充满毅力等良好的学习品质,对他们的终生都有着深远的影响。

教师为幼儿创造一个真正自由、自主的环境,并没有过多介入幼儿游戏。教师随身携带本子和笔,记录幼儿游戏的状态、建构的能力等,了解幼儿的想法,只在适当的时机进行了引导。例如,教师在观察中发现吊臂不稳的现象,但没有马上指出,而是在幼儿一直沉浸在吊货物的体验中,没有重视吊臂不稳固的问题时,才提醒幼儿关注此事。