村庄治理场域与基层协商民主效能

2021-12-08林雪霏韩可心

林雪霏 韩可心

[摘 要]随着协商民主“广泛、多层、制度化”发展,地方政府以规范制度与政治势能迅速推动其在辖域内的全面覆盖,基层实践能否实现预期的制度效能,关键在于基层治理场域与协商民主运行之间是否形成良性互动。协商民主经由主体汇聚与信息传导两种机制改善村庄场域割裂且内卷化的治理结构。村庄治理场域呈现 “倒T型”“L型”和“I型”三种协商样态,这主要是受社会资本、精英互动与村干能力的共同形塑。村庄治理场域对基层协商民主的落地和形态产生结构性约束,为协商民主效能提供能动的行动者和地方性规则。提升基层协商民主效能,需要培育有能力的村干部群体、激活村庄自治组织并提升村庄内部的合作意识和公共精神。

[关键词]协商民主;村庄治理场域;协商民主效能;协商样态

中图分类号:D621 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2021)06-0049-10

一、既有文献述评与分析框架建构

(一)文献述评

协商民主根据其发生逻辑、场域与议题可以区分为不同层次[1]。本研究主要聚焦农村基层自治范畴内的协商民主。农村基层协商被寄予诸多治理期待,包括完善基层自治[2]、推动公共品的多元供给[3]及维持基层的稳定秩序 [4]等,但这些期待能否实现的关键源自协商民主的运行效能。对于哪些因素会影响协商民主效能,既有研究相对较少且观点不一。

第一,权力因素。嵌入式的生长路径决定了地方政府与官员是推动协商民主实践的主导力量,也能够动员体制内资源支持协商民主实践[5]。领导的意志和决心是决定协商民主能否生存和发展的关键要素。倘若没有政府回应与支持,协商民主很难发展[6](P163)。

这意味着基层协商实践存在政府与民众之间、村干部与村民之间的权力不平等。精英控制议程与对协商的工具性定位造成其过程背离内在的民主理念而出现象征性协商、控制性协商等异化样态[7][8]。

第二,制度因素。制度完善与否是影响协商民主效能的关键。有学者在温岭和广州的村庄协商实验中对于协商形式、程序及监督和保障机制都有严格要求[9],系统总结基层协商民主体系建设的相关标准[10]。基于基层实践的多元化和开放性特点,也有地方引入西方设计或本土化的技术方式。有学者对在社区协商中采用“开放空间会议”技术的独特优势从参与度、公平性和共识性等方面进行论述[11],把本土化技术提炼为组织化运行、民主化审议、项目化驱动和专业化推动四个方面,并且讨论它们在推动社区协商方面的效果及其限度[12]。

第三,文化因素。政治文化作为影响政治参与和政治行为的重要原因之一,对协商民主效能也必然产生显著影響。小额信贷的“格莱珉”模式有典型的协商互助特征,但有学者研究发现它与面子文化、说闲话机制等本土文化相冲突而导致制度难以抑制[13]。有学者认为由于受儒家思想影响, 民众在协商过程中表现出与西方不同的行动特点,如他们在同意决策共识时态度是明确的,但在不同意时态度暧昧导致决策共识难以发挥理论效果[14]。有学者在对偏远村庄、城中村和国有企业社区的案例比较中发现,基层协商大多发生于形成时间较长的社区,强烈的归属感与共同的利益需求会激活他们的协商参与意愿[15]。

可见,目前学术界多数停留在制度层面的讨论,包括制度内容和制度过程中的政社互动,围绕基层协商民主效能的研究仍可继续深入。基层协商主要是在社区层面运行,文化因素的讨论虽提及场景特征,但主要是在比较不同社区类型的实践状况,并未系统讨论特定社区的哪些环境要素对协商民主效能产生影响。

(二)理论分析框架的建构

村庄治理场域与协商民主处于相互建构的过程中,它源自协商民主制度生长的嵌入性特征。基层协商民主是嵌入村庄场域的一套民主运行机制。这意味着这种民主形式并不直接冲击村庄既有权力的生产方式与配置格局,而是作为一种资源或创新形式服务于权力主体的治理需求,进而潜移默化地对参与者的思想观念与行为方式构成影响[16]。

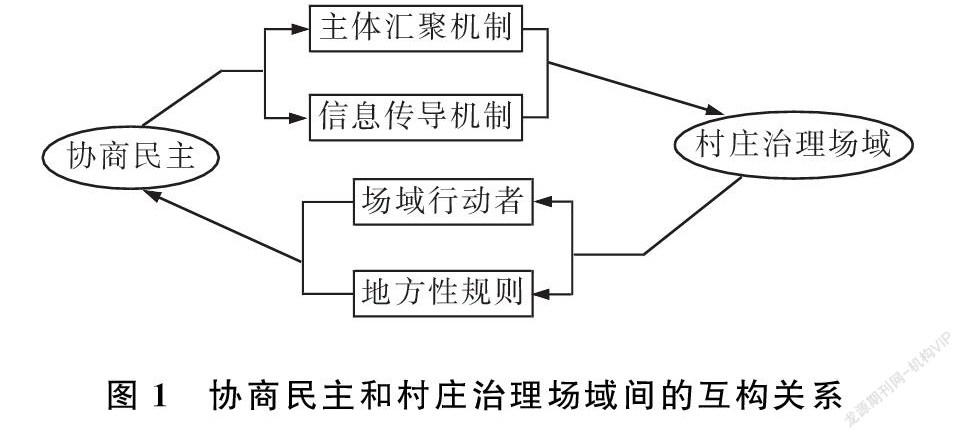

基于此,我们构建了协商民主和村庄治理场域间的互构关系(见图1)。其中,协商民主作为一种参与决策的制度形式,经由主体汇聚和信息传导的过程机制重塑村庄内部的集体决策结构;协商民主的嵌入性运行则使其受到场域行动者与地方性规则两类因素影响,形成差异化的协商样态及其效能。

1.协商民主对村庄治理场域的调整作用。我国村庄治理场域内普遍存在两类权力结构。一是横向的社会权力,包括村庄内部的体制内外精英和普通村民等多元主体间关系;二是纵向的政治权力,包括代表国家治权的乡镇政府和代表基层自治权的村委会两类主体。其中村干部同时存在于两类权力结构中,兼具作为“国家代理人”与“村庄当家人”的双重角色[17]。

税费制度改革、新农村建设推动了城乡间资源配置的战略转向。国家惠农项目的持续输入在提升乡村基础生活条件的同时,引发乡村治理的结构性变革。村庄精英与村民间的关系表现为两方面,首先表现为富人治村及村民公共性的消失。富人治村指的是先富群体进入村庄治理的核心组织中,希冀以此发挥富人的带动致富作用发展乡村经济,更重要的是争取私人或公共资源改善日益短缺的村庄公共品[18]。与之相应的是普通村民的公共性流失。政府项目资金的投入与富人主导,使得村民们不再将公共品生产视为“自己的事”,而是“国家的事”或“村里的事”。于是,集体合作的认知基础逐渐被消失,村民们不再主动介入村庄事务,只盯着自家的“一亩三分地”。其次是村干部的行政化。“国家权力以项目、下派第一书记、加强农村基层党建、财政支持村干部报酬等方式全面进入乡村社会”[19],

资源、制度与任务的全面管理使得村干部行政化加剧,从而改变了基层运行的逻辑,将县、乡和村“两委”黏合成“治理共同体”,村“两委”高度依赖自上而下的政治权力带来的政策推动与政府权威的刚性实施,也削弱了对村庄其他精英和普通村民参与的关注。由此造成纵向权力结构与横向权力结构间处于疏离状态。

协商民主作为一种决策参与制度,它所触发的主体汇聚和信息传导机制有助于调整村庄公共决策中的横纵向权力疏离状态。首先是主体汇聚机制。协商民主要求打破固有的决策模式,扩展村庄决策的参与人群,并且将他们整合至同一平台中开展理性协商。不同于村民代表大会、党员代表大会这些以多数表决为形式的法定自治模式,协商民主将体制外精英、利益相关者和普通村民都邀请到同一平台。这打破了村庄原有权力结构下各主体“一对一”的协商局面,形成“多对多”的稳定协商结构,推动了横纵向权力间的整合。协商民主通过主体汇聚机制重塑决策过程中的村庄治理结构。其次是信息传导机制。协商民主是公开的意见表达和充分的理性说服,这些都为主体间的信息流动提供直接的互动平台。在横纵向权力割裂的状况下,信息往往只能自上而下层级式传导,不仅效率低下而且容易造成信息失真,许多纠纷矛盾就是在这一过程中产生的。协商民主平台上平等、自由的利益表达,不仅使得各方利益需求被充分倾听和考量,保证了信息传输的有效性,为形成广泛决策共识创造条件,而且也为决策共识的真实、有效宣传提供了便利。

平台化的信息传导最大限度地避免信息在管道化传输中的失真程度,也提高了群众吸收决策的主动性和积极性,有助于串联成新的、稳定的村庄治理结构。

2.村庄治理场域对协商民主的建构作用。协商民主是嵌入村庄内部的一套制度模式,村庄治理场域在提供运行空间的同时,也对协商民主的形态与效能产生建构作用。这种建构作用是通过行动者与文化规则两个层面形成的。

村庄治理场域为协商民主运行提供了行动主体,行动主体的特征及其相互关系构成了协商民主运行的权力结构基础。村庄权力结构由三类群体组成,分别为掌握村庄体制性资源的村组干部、村庄内具有威望和影响力的体制外精英及普通村民。体制外精英与普通村民之间关系的稳定性决定了村庄权力结构的稳定性,体制精英与普通村民关系的松散程度则决定其内敛程度[20]。

由于各村历史演进和资源的差异,行动主体间的权力关系与运作方式都有所差异,这种长期形成的稳定关系构成村庄权力的合法性基础

和协商民主运行的权力结构。然而,结构是约束行动者的外部框架,行动者也能利用结构内的冲突或调整以发挥其能动作用[21],特别是掌握体制性资源的村干部与具有强大经济社会影响力的体制外精英,他们掌握村庄权力结构中的有利位置与关键性资源,协商民主便可能成为他们突破常规治理情境的动员方式。

村庄既定的文化规则也会对协商民主运行产生建构作用。包括村庄内部民众间的交往方式、道德要求及宗族地域观念等都属于村庄内部的文化规则,它们是在长期的社会网络关系中形成的,具有很强的乡土性,即使相邻村庄的文化规则也可能呈现差异化的形态。同时,它们经过长期的互动与协调而达成,具有相当的韧性,村庄内部许多涉及利益纠纷、邻里矛盾就依赖于这些文化来化解冲突、维持均衡[22]。它们在为村庄治理秩序提供保障的同时也对协商民主的运行产生限制。所以,协商民主的本土化实践或主动或被动地修正其运行规则,形成与其文化规则相适应的“在地化”工作模式[23]。

二、同一制度下的不同协商样态:基层协商议事会的制度运行

基层协商议事会是福建D市创设的嵌入乡村治理运行中的协商民主制度。D市是东部沿海地区一个民营经济相对发达的县级市,

但其工业化与城市化发展并不同步。其瞩目的经济增长背后是庞大的农村体量,面临着村干部行政化、村民公共性消解及横纵向权力间断裂等治理困境。D市自古就有浓厚的宗族文化,由此形成了“注重传统权威、重人治轻法治、重人情轻程序”的治理文化。

自上而下的科层理性或政治动员

与这种治理文化之间有着天然的矛盾,所以,既有的很多政府干预手段

在社会利益纠纷与矛盾面前经常难以奏效。D市政府亟需一套行之有效的制度以完善基層治理体系、提高乡村治理效能。

(一)协商议事会的制度设计

协商民主以其嵌入性特征与信息融通、民主决策、化解纠纷等治理功能被纳入治理者的视野,D市组织部门于2017年4月选取了三个镇街的六个村庄开展试点,在试点经验基础上出台了基层协商议事会的工作办法

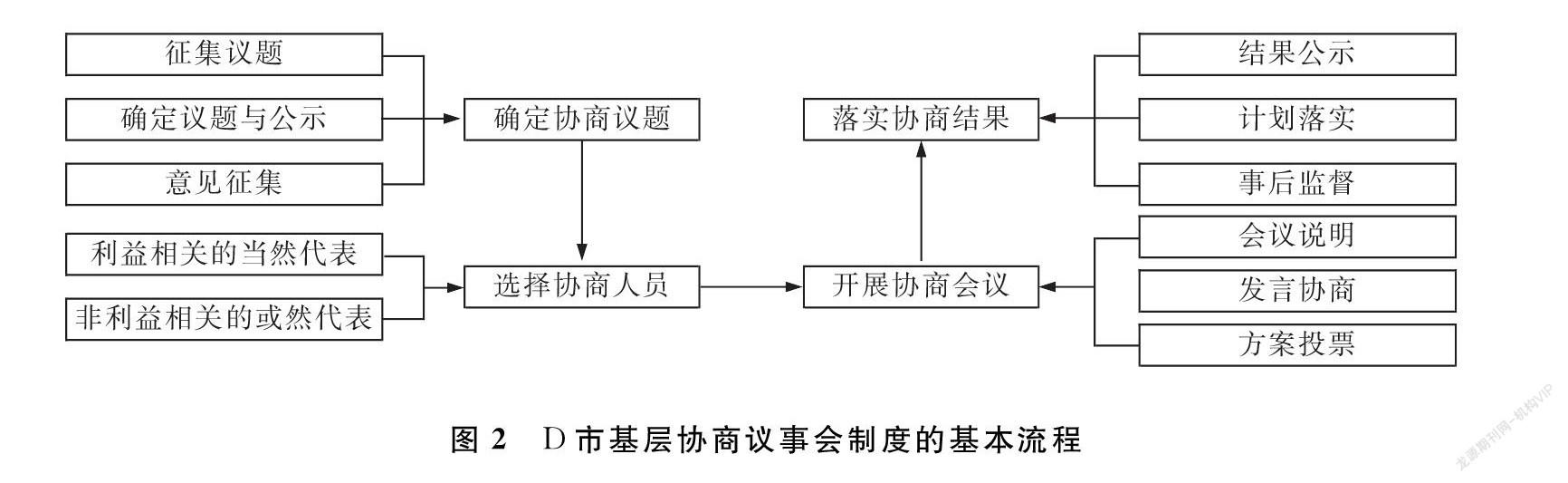

并于2019年全面推行。总的来看,D市基层协商议事会定位为村庄协商议事的平台,实施文件详细规定了议事会的基本流程,设置了从议题确定、人员选择、会议召开到结果落实的闭环管理(见图2)。

同时,D市文件就每个环节的运行规则进行了详细说明。在议题确定环节,要求议题应围绕

村民意见较为集中的村庄事务和上级政府布置的重点任务展开,并设定了包括发动村民小组长、党员志愿者走访或通过电话访谈、入户调查、座谈会、填写问卷等多种议题征集渠道。在议题产生后,由村支部书记主持“两委”会议决定是否需要召开协商议事会,并设定提前5天~7天的公示环节;在人员选择环节上,为提高协商过程的民主性与议事结果的满意度而提出了“3+X”的协商人员构成原则,“3”是指镇领导或驻村干部、村支委会成员、利益相关人;“X”则指包括村民代表、乡贤能人、法律工作者、老人会代表、专家学者等。其中要求利益相关者的占比不低于25%;而会议召开环节则经由主持人说明议题内容、议题提出人进行说明、利益相关者发表意见、议事会成员发言协商解决方案,最后采取记名投票形成方案;在结果落实环节,村“两委”应将协商结果通过村务公开栏、微信平台等渠道进行公示,并成立专门的项目推进工作小组负责在规定时限内落实协商共识。这一过程应将事项进展及时通报并接受公开监督。

(二)三种差异化的协商民主样态

尽管D市各村遵循着同样的协商规则,但在具体实践中呈现差异化的协商民主样态。按照纵向政治权力与横向社会权力间的组合形式,D市协商议事会的实践样态大致可以归纳出三种类型:作为横纵权力互动平台的“倒T型”样态、作为横向权力辐射链条的“L型”样态和作为纵向权力下沉轴线的“I型”样态。

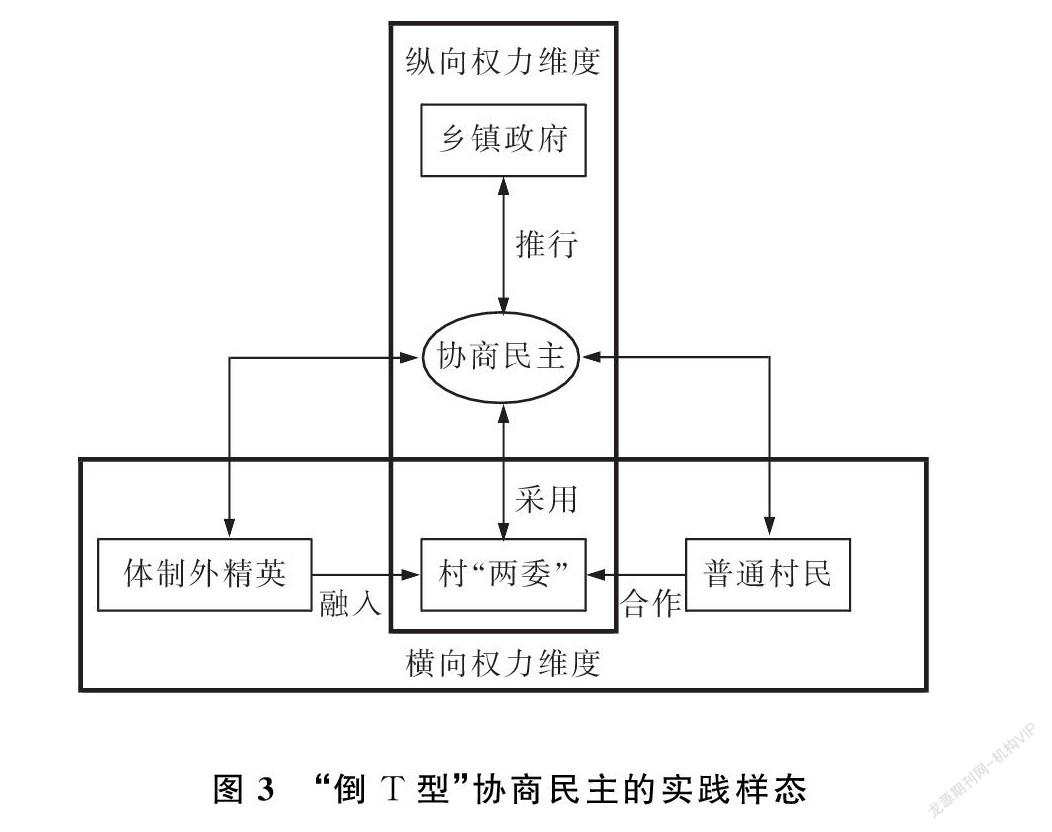

1. “倒T型”協商样态:横纵权力的互动平台。“倒T型”样态的协商议事会为横纵向权力搭建起有效互动的平台。

村“两委”经由此平台主动将利益相关者引入决策过程,打破了原先只有村民代表、党员代表等体制内人员参与的议事传统,使普通村民得以直接与政治权力互动。在推动多元主体聚合的同时,协商议事会的顺序发言、实名投票、共同协商等程序设置,打通了两种权力、四个主体间的信息流通壁垒,有效促进了信息的双向传导(见图3)。

X村既是D市第一批开展协商试点的村庄,也是“倒T型”协商样态的典型。新任村“两委”积极推进人居环境整治项目,并在这一过程中多次召开协商议事会顺利化解了土地置换、修路拆迁等公共难题,形成了相对成熟的协商机制。经由协商议事会上的多次民主训练,村庄更易于驾驭各种领域的集体议题,既实现了将矛盾化解在基层的治理目标,也培养起村庄多元治理

主体的民主意识和公共精神。

X村有意对村内一处革命会址进行保护和翻建,但该会址目前属于村民洪某的私人住宅,保护工作的前提是产权问题。为此,村干部想出土地置换的办法,另择该自然村一块集体土地与之置换,而这又涉及现占用着置换地的部分村民。由于涉及多重利益相关方,村“两委”在镇政府的指导与支持下就此方案召开协商民主议事会。他们根据文件规定的“3+X”方案将该自然村房头、乡贤及利益相关村民都邀请参会,各方进行了多轮商讨都因利益问题难以达成一

致。后来,村干部邀请村中一位高龄党员在会上讲述当年会址主人冒着生命危险投身革命的经过,感动了在场村民。协商议事给予村民强烈的参与感,也更容易形成“主人翁”式的公共精神。村民们都认可保护会址的重要性,再经由简单利益协调就形成一致的置换方案。从村干部的角度看,协商形成的决议更易于执行,也更具合法性。

村民问卷数据也印证了“倒T型”协商实践中的政治效能感,有83.4%的受访村民认为个人意见能在村庄公共事务的讨论中发挥一定作用,实际参与过协商的受访者中有61.1%认为自己的观点受到了充分的重视和采纳,

由此说明这种类型的协商议事会为村民提供较为平等、畅通的协商交流,村民民主参与的效能感高。

在纵向政治权力维度,镇政府在整个协商过程中并非置身事外的“局外人”,也不是单向地指导和命令,而是作为“第三方”全程跟踪指导。镇里的定位很明确,主要是依托政策优势为方案设计提供专业意见,代表公共权威参与到协商讨论中,与村“两委”间形成了有效的双向合作。

土地置换的协商尝试让X村“两委”体会到,协商议事会对于凝聚村庄共识和协调横纵向关系具有积极作用。此后,该村将协商议事会的形式广泛运用到制定村规民约、人居环境整治、邻里纠纷调解及村财规划与设施建设等不同领域的议题中。协商议事会由上级布置的任务变成村“两委”惯常采用的治理方式。

2.“L型”协商样态:横向权力的辐射链条。村庄实践中的“L型”协商样态难以承担起汇聚横纵向主体的平台功能,于是在纵向权力推动下形成了差序的横向权力辐射链条(见图4)。由于部分村庄的内部整合力和组织化程度有限,

村“两委”无力同时主导议程设置与基层动员,所以信息传导与协商议事都需要宗族、房头等体制外精英作为中间管道。在这种情况下,协商议事会演化为体制内外精英汇聚、议事决策的固定化平台,此后再依托体制外精英的代表性和权威性与普通村民进行“二次辐射”。

Z村下辖七个自然村,分属同一宗族下的不同房头,长期以来彼此间关系疏离。行政村层面难以统筹这种割裂局面只好将任务分摊到自然村。自然村内的公共事务和利益纠纷基本都由威望较高的长老和乡贤组织、协调和裁定。这种治理结构尚能维持常规的村务运行,但面对需要跨自然村域整合的项目时就相当棘手。左园村地理条件优越,交通便利且背靠风景秀丽的桃园山。近些年依托市镇两级的人居环境整治项目,村内打造出几处乡土特色的村居院落。

村“两委”有意再打造些特色景点、开发乡村旅游,准备在两自然村间建设一处户外拓展公园。这涉及两村村民的土地让渡问题,村“两委”曾私下摸底调查发现村民间的协调难度大。

D市的协商民主文件下发后,Z村尝试利用协商议事会进行项目协调。考虑到村庄浓厚的宗族治理传统和村民们的决策习惯,村的协商议事会主要邀请了代表家族和群体利益的体制外精英参加。村“两委”首先与项目涉及的两村房头、老人会等负责人商讨项目方案,在取得共识性方案后再由他们向各自的村民进行普及宣传与利益协调。

“L型”协商样态的主体汇聚机制其实起到联结村庄社会网络的功能,通过加强权力节点间的关系沟通,打破横向权力的断裂状态。同时,协商过程中的信息传递则被区分为两个阶段:信息首先在体制内外精英之间传递汇总,再由体制外精英利用家族网络的渠道向普通村民辐射。由于借助了乡土社会中的宗族纽带和精英权威,这种协商样态的治理效率较高,但将普通村民置于被动局面。他们无法直接参与到围绕公共利益的决策过程,在二次辐射阶段只能围绕私人利益计较。该村问卷结果也显示,超过48%的村民认为自身在协商中发挥的作用较小;16%的村民觉得完全不能在协商会议中充分表达想法。

这些数据也说明,“L型”协商的二次辐射弱化了利益相关村民的参与效能感,不利于村民在协商中形成公共意识和民主观念。

3.“I型”协商样态:纵向权力的下沉轴线。不同于前两种类型,“I型”协商样态之所以形成,是因为单向度地依靠政府推动与村干部的个人权威实施协商民主,只能达到横向权力主体之间有限的协调整合(见图5)。这种类型的协商议事会难以汇聚所有利益相关者或者具有代表性的体制外精英,而是有选择地邀请了部分亲体制的精英和村民代表,由此塑造公共决议的民意基础。于是,村干部强势主导协商议程,协商重点从决策转向执行,重点在于减少执行阻力、提高执行效率。协商过程中的信息沟通是以自上而下的单向传导和一对一的利益沟通为主。

Y村便呈现典型的“I型”协商样态。该村已经高度城市化,域内有大小企业360多家,吸引了近三万外来务工人员。快速的工业发展使得该村土地的市场附加值高,土地纠纷问题变得棘手。该村有近五千平方米的集体土地历史原因长期被少数村民占用,由于其房头势力复杂导致前两任村“两委”都未能成功将其收回。现任党支部书记是企业家返乡,经济实力较强并且“有公心”,得到村民普遍认可。他决意将这块地收归集体并改造为农贸市场,方便村民生活的同时增加集体收入。

最初,村“两委”以房头为单位分别进行协商,反被认为是有针对性地“找茬”。一对一协商失败后,他们决定召开协商议事会,将“支持村里工作”的党员代表、村民代表和房头精英等召集在一起。协商过程是以确立议题合法性为主要目的。

由于缺乏对于方案的普遍共识,在项目执行时仍面临重重阻力。村民们在执行时或观望,或提出诸多利益交换要求,还有的提出威胁。

对此,村“两委”主要通过个人权威和社会网络一个个“做工作”,同时请亲友乡贤帮助劝说,必要时候请求行政力量介入,共同推动项目进程。村庄的从众心理也较为浓厚,随着几个“钉子户”的顺利攻克,拆迁进程也得以加快。

Y村的“I型”协商样态凸显村庄能人的作用,其中来自纵向的政治权力互动较为密切,但横向间协商是以获取合法性基础为目标,缺乏利益整合的考量。问卷调查中有超过46.2%的村民选择了“自己的意见作用不大”;10%以上的村民认为自己在协商会议中的观点很容易被忽略,没有村民认为“我的观点经常得到重视和采纳”。这些数据说明村民们一直是被动的接受者,政治效能感也位于较低水平。所以这类协商高度依赖村庄精英的个人能力,协商人员的选择和协商内容都服从于决策执行,从长期来看无助于村民的公共精神和参与意识的形成和提高。

三、村庄治理场域何以影响基层协商民主效能

从整体上看,基层协商议事会制度在实践中呈现“倒T型”“L型”和“I型”三种差异化的协商样态。这三种协商样态的治理绩效如何,为何同一制度规定下的协商民主会产生三种不同的运行样态和效能?可以从村庄治理场域中寻找相关的影响因素及其作用机制。

(一)三种协商样态的效能差异

协商民主效能是通过实施协商民主而达成的正向作用,可从两个向度展开观察。一是工具性的治理效能。考察协商民主是否提升了基层在面对复杂情境时自我管理和对外管理的能力与水平[24],包括化解村庄矛盾与冲突、推动决策的科学性与合法性[25];二是价值性的民主效能。从理念层面上对民众参与的平等性、公开性、主动性等进行考察[26]。

以这两个向度指标作为标准,三种类型的协商民主效能从高到低分别是“倒T型”“L型”和“I型”。“倒T型”协商民主效能最高,因为该村的协商民主运行既有助于化解原有治理的困境,又有效增强了村民参与协商的主动性与效能感,有效地修正了乡村既有治理结构的不足。“L型”的协商民主效能略逊于“倒T型”,虽然通过体制外精英的动员提高了工具性治理效能,但由于普通村民的直接参与不足使其民主效能无法实现。“I型”协商样态在这三种类型中效能最低,它高度依靠强有力的村干部,也服务于村“两委”的既定决策,完全属于工具性导向。

(二)基层协商民主何以生成:基于村庄治理场域的影响因素分析

协商议事会制度是在强政治势能推动下运行的,因而获得市镇两级政府的高度关注与资源支持,这构成了新时代基层协商民主运行的典型特征和有利条件。然而,基层协商民主是在具体的村庄治理场域中开展,协商样态及效能受到场域内社会资本、精英合作关系与村干部能力三种关键因素的影响。

1.社会资本。社会资本是指村庄场域在长期交往中形成的关系网络状况,它所内含的信任基础、行动规则与组织化程度都会对基层协商民主的运行及效能产生影响。在拥有大量社会资本存量的共同体中,公民参与网络的准则更加牢固,也更有利于公民之间的协调和交流[27](P171)。当被问及是否愿意参与村庄事务协商时,X村近90%村民愿意参加,Z村和Y村则降为82.2%和78.1%。

其中以“关心村庄公共事务”为参与理由的村民,在X村占75.8%,Z村和Y村则分别为38.9%和25%。由此可见,社会资本越强的村庄,村民越关心公共事务,走出私人事务而参与公共协商的积极性也就越高。这有助于推动协商过程中多元主体汇聚与全面信息收集,从而发挥协商民主效能。

在上述三个村庄中,X村虽然村庄规模小,但房头间关系和谐、村民们维持着较稳定的交往关系和较高的信任程度。基于村庄内强大的社会资本,

村“两委”对于启动公开协商、引入利益相关者便不似其他两村顾忌重重。村民们也能够维持理性协商,并且容易在公共性的引导下达成共识。

X村至今协商过八个集体项目,只有一个因条件不成熟遭遇村民们反对并随即搁置,其余项目都在协商中顺利推进。

Z村虽然七个自然村之间关系疏离、行政村层面统筹能力不足,但各村内部的凝聚力强、房头精英的权威基础与村民间的信任程度高。问卷调查显示该村有40%的村民是以自然村作為身份认同,占最高比重。

对行政村较低的认同感使得村民们对于村庄公共事务普遍冷漠,村“两委”很难形成对村民的直接动员,只能由居其间的体制外精英进行“二次辐射”。

Y村的社会资本存量相对最低。该村外来人口多、房头关系错综,村民间的冷漠感与陌生感较重,根据亲缘和业缘组织化为更加分散的小团体。这种治理环境很难形成公开且理性的公共协商。前任村干部在提出收回集体土地、建设农贸市场的设想时就遭到部分村民的阻碍,所以这任村“两委”便利用协商议事会扩大议题倡导联盟的力量,并增强议题的合法性基础。

社会资本的强弱在作用于协商议事的结构与功能外,也会影响协商结果的执行状况。由于协商议事会的参与数量有限、难以容纳所有村民,协商结果就需要参会代表开展二次协商以传播信息和动员说服。一般而言,村民间的信任程度越高,二次协商的效果越好,也能提高村民们在执行时的配合程度。

相比之下,在社会资本弱的Y村,不仅难以组织起利益相关者的协商讨论,而且协商结果的执行仍面临重重困境。

由于协商结果的合法性不足,村“两委”只能综合开发个人权威、亲缘关系与行政资源等多重资源,一一入户“做工作”。

2.精英合作关系。村庄治理场域中的体制外精英群体既是推动协商民主在地化的主要参与力量,也是形塑协商样态的结构性因素。

他们虽未进入村“两委”班子,但其财力或威望对村庄公共事务具有较大影响力,主要源自乡村宗族传统与当代经济社会能人。宗族内德高望重的老人依托他们个人威望或家族地位,既能令普通农民信任、服从,又有能力同村干部讨价还价[28]。当代乡村精英主要以文化精英、经济精英为主,他们凭借经济实力或社会地位获得村民们的认可[29]。体制外精英对村庄事务更为熟悉,也具有更强的理性协商能力和资源动员能力。他们在议事会中既可以作为民众所信服的意见代表去反映民意,又可以弥补协商主体参与的不足,凭借自身的威望帮助宣传决议并进行二次协商,还可以直接提供或链接资源以帮助村庄建设。

体制外精英在村庄协商民主过程中扮演着重要角色,体制内外的精英间合作关系成为组建协商结构的核心考量。Z村的“L型”協商形态主要由体制内外精英合作关系形塑而成。由于行政村层级的权威不足,村“两委”在日常村务中高度重视与各自然村老人会、乡贤理事会形成合作联盟。Z村党委书记多次强调“村庄治理关键靠乡贤”。X村的房头间力量差距较大,村“两委”主要是由大房头的精英组成,兼顾其他房头代表。这种体制内的权力配置与村庄的社会结构基本吻合,形成体制内外精英合作的制度化联盟。因而,各房头有威望的精英成为该村协商议事会的中流砥柱,并且凭借他们“说话有分量”,

能够分担村“两委”的部分协调沟通任务。Y村先前经历的土地征迁、村庄建设项目导致宗族房头间矛盾重重。在历史遗留问题和村庄内生矛盾的制约下,村庄精英的动员能力和辐射作用受到阻碍。该村村“两委”也尝试与宗族、房头等体制外精英协商但结果并不理想,只能更多依靠村干部的自身能力来主导协商议程的设置 ,有选择地整合部分社会精英作为民意支持,协商影响力和效能都有限。

由此可见,社会精英作为村庄治理场域中的桥梁,在基层协商民主中扮演沟通、协调与资源供给的角色。村庄精英作为我国村庄治理的传统力量,

体现了村庄的社会权力结构,在将其整合到协商议事平台的同时,协商样态和效能反向地受其影响和制约。

3.村干部能力。村“两委”作为村庄自治的法定组织,大量村庄公共事务都是在他们的决策与组织下推进的。特别是作为村庄领头人的村书记和村主任,他们所具有的能力、阅历及社会关系网络,决定了他们的治村理念与举措方式。嵌入式的生长路径决定了协商民主在村庄治理中是作为治理资源而非权力配置方式。因此,村干部对于这种治理资源的使用意愿和操作方式,会对协商实践产生关键性影响。

村干部的发展规划与权威基础决定了他们在协商过程中所扮演的角色。Y村党支部书记就是强人政治的典型代表。他受过良好教育且经济实力雄厚,

上任后就为村庄发展制定了长远规划:基于村庄的人流与区位建设农贸市场,在此基础上形成产业与客源聚集。从长期看,这可以帮助集体经济向第三产业发展,通过物流、服务与村庄既有的产业、市场相结合,带动部分村民致富。但是,无论是长远规划还是农贸市场方案,都是个人决策而非广泛讨论后达成的共识。一方面,由于村庄的社会资本与精英合作不足,另一方面是源自他的治村风格。他认为,协商需要有个基本方向和数量有限的解决方案,基本上是在这几个方案里面讨论,或者说有一个基本解决方案,大家都同意,细节再来研究。这种协商其实是在操作层面而非决策层面,虽然执行效率高,但在发挥参与主体的能动性与提高决策科学性、民主性方面相对不足。

村干部的组织能力和行动策略也是影响协商过程的重要因素。Z村的人居环境整治项目以自然村为单位展开。由于涉及拆房征地等利益纠纷和协调,各自然村积极性都不高。Z村党支部书记采取树立典型的策略,先在两个有意愿的自然村积极发动村道拓宽、房前屋后整治并取得切实可见的效果。

申请项目资金也得到了镇里、市里的配套支持。此后再召开的协商议事会上就形成了相互竞争的局面,相对落后的自然村精英由于村民的问责压力与会议上的竞争氛围都纷纷表示努力跟上建设进度。

四、结论与讨论

新时代的基层协商民主在政治权威的推动下,由自发探索转向系统建设阶段。各地在推动基层协商民主实践时普遍采用党政权威的“高位推动”、设计规范的制度文件与考核奖惩等体制性方式,凸显制度推行时强大的政治势能和充足的资源配套。然而,这些外部供给是不是协商民主在基层治理中扎根的充分条件,其本土化过程是否还受其他因素的影响?基于对福建省D市三个村庄推广基层协商议事会制度的案例研究发现:一是协商民主运行,经由主体汇聚与信息传导两种机制有助于改善村庄原有割裂的横纵向权力结构;二是各村协商民主运行的具体样态有所差别,分别表现为作为横纵权力互动平台的“倒T型”样态、作为横向权力辐射链条的“L型”样态和作为纵向权力下沉轴线的“I型”样态,协商民主效能则依次递减;三是同一制度设置下协商民主的样态与效能差异是由村庄治理场域中的社会资本、村庄精英的互动方式与村干能力三重因素共同形塑。

村庄治理场域与基层协商民主建设处于复杂的互构关系中。从治理的角度看,协商民主作为完善基层治理的创新性资源,在基层治理实践中体现出强大的适应性和独特的治理优势。从民主生长的视角看,协商民主是嵌入基层常规治理,既有的村庄治理场域将对其落地和形塑产生结构性约束,也为其运行提供能动的行动者和可发挥的治理空间。为了更好推动协商民主的本土化发展,地方政府在注入体制性资源与支持的同时,需要有针对性地开发村庄治理场域内的支持性资源。一是引导村干部转变观念,善于运用协商民主方式制定决策。推动他们形成“有事多协商、遇事多协商、做事多协商”的治理作风;二是发动村民积极参与协商,在协商实践中完善村民的政治沟通与表达能力,培养村民参与公共事务的公共精神;三是推动乡村社会组织的建设,经由组织平台加强村庄的凝聚力与信任感,为协商民主发展积累更为丰裕的社会资本。

参考文献:

[1]李修科,燕继荣.中国协商民主的层次性——基于逻辑、场域和议题分析[J].国家行政学院学报,2018,(5).

[2]俞可平.中国的治理改革(1978-2018)[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2018,(3).

[3]林雪霏.協商民主与老旧社区的“集体危害品”治理[J].国家行政学院学报,2018,(2).

[4]彭莹莹.协商治理与社会矛盾化解[J].社会主义研究,2021,(1).

[5]林雪霏,邵梓捷.地方政府与基层实践——一个协商民主的理论分析框架[J].经济社会体制比较,2017,(2).

[6][澳]何包钢.协商民主:理论、方法和实践[M]. 北京:中国社会科学出版社,2008.

[7]徐敏宁,陈安国,冯 治.走出利益博弈误区的基层协商民主[J].中共中央党校学报,2013,(4).

[8]郎友兴,葛俊良.作为工具性机制的协商治理——基于不同环境协商类型的分析[J].浙江社会科学,2020,(1).

[9]何包钢.协商民主和协商治理:建构一个理性且成熟的公民社会[J].开放时代,2012,(4).

[10]张大维.高质量协商如何达成:在要素-程序-规则中发展协商系统——兼对5个农村社区协商实验的评量[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2021,(3).

[11]袁方成,张 翔.使协商民主运转起来:技术如何可能——对“开放空间会议技术”及其实践的理解[J].甘肃行政学院学报,2015,(4).

[12]黄徐强,张勇杰.技术治理驱动的社区协商:效果及其限度——以第一批“全国社区治理和服务创新实验区”为例[J].中国行政管理,2020,(8).

[13]程士强.制度移植何以失败?——以陆村小额信贷组织移植“格莱珉”模式为例[J].社会学研究,2018,(4).

[14]何包钢,陈承新.中国协商民主制度[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2005,(3).

[15][澳]乔纳森·安戈,陈佩华,钟 谦,等.中国的基层协商民主:案例研究[J].国外理论动态,2015,(5).

[16]韩福国.作为嵌入性治理资源的协商民主——现代城市治理中的政府与社会互动规则[J].复旦学报(社会科学版),2013,(3).

[17]吴 毅.双重边缘化:村干部角色与行为的类型学分析[J].管理世界,2002,(11).

[18]陈 锋.分利秩序与基层治理内卷化资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015,(3).

[19]景跃进.中国农村基层治理的逻辑转换——国家与乡村社会关系的再思考[J].治理研究,2018,(1).

[20]仝志辉,贺雪峰.村庄权力结构的三层分析——兼论选举后村级权力的合法性[J].中国社会科学,2002,(1).

[21]陈 琤,李 庚,曾远清.为何转移出去的职能会恢复?策略的迂回与职能的内嵌——基于A省行政审批改革个案的考察[J].中国行政管理,2020,(8).

[22]林雪霏,孙 华.集体产权制度改革中的赋权实践逻辑——基于晋江市华洲村与围头村的案例研究[J].中国农村观察,2021,(1).

[23]郭雨佳,张等文.改革开放以来农村基层协商民主制度化:驱动因素、嬗变历程与基本经验[J].理论月刊,2020,(8).

[24]何包钢,吴进进.社会矛盾与中国城市协商民主制度化的兴起[J].开放时代,2017,(3) .

[25]燕继荣,李修科.政策协商原则及实施保障[J].学海,2016,(2) .

[26]林雪霏,周敏慧,傅佳莎.官僚体制与协商民主建设——基于中国地方官员协商民主认知的实证研究[J].公共行政评论,2019,(1) .

[27]Robert D. PutnamWith Robert Leonardi and Raffaella Y. Nanetti. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy[M].Princeton University Press,1994.

[28]吴业苗.转型期村庄精英权力结构的分化与互动[J].中共浙江省委党校学报,2004,(2).

[29]陆益龙.乡村社会治理创新:现实基础、主要问题与实现路径[J].中共中央党校学报,2015,(5).

责任编辑:梅少粉

Village Governance Field and Grass-Roots Deliberative Democratic Efficiency

——Based on the Case of D City in Fujian Province

Lin Xuefei, Han Kexin

Abstract:

Local governments rapidly promote the comprehensive coverage of deliberative democracy within their jurisdiction with the normative system and political potential. Whether the practice can achieve the expected institutional effectiveness is decided by the benign interaction between grass-roots governance field and deliberative democracy. Deliberative democracy can improve the divided and internalized governance structure of villages through two mechanisms of subject convergence and information transmission. There are three types of consultative patterns, namely “inverted T-shaped”, “L-shaped” and “I-shaped”. They are mainly shaped by factors of social capital, the interaction of village elites and the village ability. Therefore, the village governance field will have structural constraints on the implementation and form of grass-roots consultative democracy, but it also provides active actors and local rules for the effectiveness of deliberative democracy. To improve the effectiveness of grass-roots consultative democracy, we need to cultivate competent village cadres, activate village self-governing organizations, and enhance the sense of cooperation and public spirit within the village.

Key words:

deliberative democracy, village governance field, effectiveness of deliberative democracy, negotiation pattern