“凝视”理论视阈下的广西铜鼓装饰文化研究

2021-12-08胡莘

胡莘

(广西艺术学院,广西 南宁 530000)

就词义上看,凝视(gaze)是一种持续、有意图的看。有别于其他形式的“看”,凝视不可避免地涉及主体和客体之间的“看”与“被看”的辩证关系,它涉及到权力、文化等社会结构的配置。本文拟从拉康“凝视”理论的角度分析铜鼓装饰和铜鼓文化的身份变迁问题。

1 从观看到凝视

一般意义上的观看是主体通过视知觉接收和认知外界信息的行为。贡布里希用“预先匹配”理论对装饰艺术中的观看行为加以解释。他首先强调“秩序感”的存在,认为“有机体必须细察它周围的环境,而且似乎还必须对照它最初对规律运动和变化所做的预测来确定它所接受到的信息的含义。”[1]即是说,人类的知觉系统通过将已掌握的秩序纳入内在反应以便适应外部环境。已被掌握的信息往往被视为冗余的,因此知觉系统更倾向于留意“非秩序”。该理论反映了主体观看行为具有的选择性。

他人的“看”,意味着我的“被看”。萨特是较早留意观看行为中的主体与客体关系的人,他将他人定义为“注视着我的人”。“注视”未必是以视觉的形式,“它也完全可以因树枝的沙沙声,寂静中的脚步声,百叶窗的微缝,窗帘的轻微幌动而表现出来。”[2]萨特所说的“注视”未必来自眼睛,并且相对于眼睛具有先在性。在其存在主义的立场下,客体的“看”对主体而言是一种异化了主体性又使主体得以存在的力量。

拉康的凝视理论结合了萨特与梅洛-庞蒂的“全视者”的观点,将眼睛从“凝视”中完全分离出来——“我仅能从一个点看,但我的存在中,我全方位地被看。”[3]对于主体而言,凝视不仅具有先在性,还具有恒常性,因此为了让自己“习惯被看”,凝视必然会被主体的意识和知觉系统排除。这种分裂使拉康得以在视觉领域找到了他的欲望辩证法的踪迹。拉康对凝视做了如下定义:

我在此提出,主体对自己的分裂的兴趣与支配了分裂的某物相关联——即一种特权对象。该对象产生于某种原初的分裂,产生于某种由实在界的逼近导致的自残。在我们的代数学中,它的名字是对象a。在视觉关系中,所谓凝视,即是对象依附于幻想——源于主体被悬停在实质的摇摆中的幻想[3]。

拉康将“凝视”等同于完全被意识所屏蔽的“对象a”——它是无法象征化的欲望之因。所谓“主体被悬停在本质的摇摆中的幻想”,即是主体对永远“求之不得”的欲望对象的想象替代。之所以求之不得,是因为欲望的对象本身就是一种匮乏,因此人的欲望其实是对匮乏的欲望,它驱使着主体不断在欲望的过程中重复“摇摆”。

2 装饰的遮蔽与呈示

装饰在广义上是指将内质隐藏起来的外显的行为和物,在狭义上指以美化、吸引人为目的的从属行为或附加物品。从定义中可以看出,装饰同时具有遮蔽和呈示功能。问题在于,在凝视中,谁被遮蔽?谁得到了呈示?

语言规则似乎在预示着主体的分裂,因为“我”的分裂是让“我给自己看;我不给我看自己”这样的句子得以成立的前提。换句话说,需要一面镜子,将主体分为主语的“我”(I)和镜像的宾语的“我/自己”(me/myself)。就像是镜像阶段中自我对镜像的想象性认同一样,主体的自我建立在一种虚构的“误认”(méconnaissance)的基础上①。从根本上说,自我就是他人,自我只能建立在相对于他人的关系中。

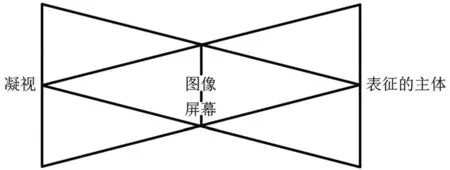

“在视觉领域,凝视是外侧的,我被注视,也就是说,我是一副图像。”[3]主体被无所不在的、来自他者的凝视所建构从而成为一副“图像”。正是凝视将主体“记录在案”,主体才得以存在,但主体却不得不将凝视屏蔽。如图1 视觉记录的功能[3]所示,图像的功能是双向的,一方面它遮蔽了主体,另一方面它呈示了主体,和装饰的功能如出一辙。

图1 视觉记录的功能(the functioning of the scopic register)

装饰作为一种图像,它的功能体现出凝视/对象a 的悖论性——即“主体被悬停在实质的摇摆中”的原因。主体从镜像阶段的误认中获得了一种虚构的、先在不完整的完整性。从分裂中诞生的对象a 由于无法象征化而只能表现为缺席,主体的误认让这个对象得以依附于幻想,欺骗主体去不断寻求想象替代。主体就在这场欺骗的游戏中,在被遮蔽中呈示,又在呈示中被遮蔽。

这种遮蔽首先体现在观看行为的选择性上。正是因为凝视无处不在,人类不可能全然接受,因此为了生存就不得不将其屏蔽。其结果就是,人的眼睛总是趋向于看向一个点。贡布里希将这种趋向性形容为一种“力场”的效果,力场以框架/边缘为界,“框架中的力场的意义梯度是朝着中心递增的。”[1]也就是说,在视野之外、力场范围之外,那些被认为是冗余的部分被知觉屏蔽了。而对凝视的屏蔽已经和冗余度无关了,因为中心区域同样可以是冗余的,或者说,更容易被看成是冗余的。这很简单,只需要适当调整框架的大小就能使力场的中心区域产生屏蔽,比如当人惊觉他所关注之对象仅是重复构成中的一个单元,抑或过分关注中心区域的某一对象的特征时。这只是凝视欺骗眼睛的把戏,是只能以缺席出现的对象a 总是将中心区域标出罢了。

上述标出无疑就是一种呈示,是匮乏的对象对在场的欲望。尽管这个在场以被分裂为代价,主体的视线仍会被它强大的“力场”所吸引,尤其是主体将这种被依附的幻想和自我的幻想重合的时候。列维-斯特劳斯在面具和面纹图案的剖分表现手法中发现并描述了这种分裂:“在土著人的思想中,图案就是脸,或者更确切地说,图案创造了脸。正是图案,赋予脸以它的社会存在,它的人的尊严和它的精神的意义。”[4]他认为这种手法表达的是原初之人与社会之人的分裂。这正是主体被结构的时刻,主体被装饰标出在社会中的同时,也是“原初之人”被遮蔽的时刻。装饰将主体捕捉在能指链上,主体的“社会存在、人的尊严、精神意义”都要建立在被分裂的基础上。而所有结构了主体的东西,皆属于他者。因此呈示总是他者欲望的呈示,是在人被分裂的缝隙中的呈示。

凝视正是这个欲望初显的缝隙。进一步说,“欲望是要求在其本身中造成的间断中显示出来的东西,”[5]欲望并不是要求,诉诸语言的要求中有一部分是可以被满足的需要。欲望是面向他人寻求无条件地补足一种滑脱于语言之外的缺失。装饰说到底只是一种被对象所依附的幻想。在遮蔽与呈示的漩涡中忽隐忽现的目光,只可能是来自依附于幻想的那个对象。

在凝视中,主体沦陷了,而且毫无知觉。“当凝视作为对象a 来象征这被表达在阉割现象中的支配性匮乏,且当对象a 出于本性削减成为转瞬即逝的斑点时,它使主体关于无法外显之事一无所知……”[3]当他者的欲望寻找着一个具有标出功能的象征性的特权能指时,主体并不知道自己即将在这个呈示中被遮蔽。阉割并不是生物学意义上的阉割,“阉割的意思是说快乐必须被拒绝,为的是在欲望的法律的相反的层次上可以得到它。”[5]快乐怎么会被拒绝呢?这正是因为欲望的界限,因为欲望的真正对象就是匮乏。主体必须止步于此,这就是欲望的法律。法律制约着快乐,而法律的反面就是快乐。主体总是在追逐快乐,又总是在法律的勒令下止步,就这样在欲望中得以维持自身的存在。然而得到呈示的欲望总是他者的欲望,作为欲望之因的对象a 又总是在逃避主体的眼睛,让主体在被遮蔽的同时“一无所知”。

3 铜鼓文化中的主体与他者身份

铜鼓是我国西南地区部分少数民族和东南亚的一些国家使用的铜制打击乐器。作为乐器,铜鼓具有最基本的发出声音的性能。由于声音传递范围广,除了演奏,铜鼓还用于传递信息或指挥军队。此后铜鼓逐渐被视为神器、重器,其功能越发社会化。这里似乎有这样一个疑问:铜鼓对主体的建构功能是以声音为基础的,何来凝视。

恰恰相反的是,正是铜鼓那极具穿透力的音色中隐藏着凝视。拉康所说的凝视自始至终都不是主体的视网膜能够映射出的图像,而是关于主体自身的图像,即所谓“全方位地被看”。这种“被看”并非源于实际存在的视线,而是某种捕获了主体的他者关系网,因此声音同样可以成为媒介。主体被声音捕获的最直接的表现是铜鼓伴舞的习俗,这种舞蹈具有很强的社会性。比如壮族的铜鼓舞包括了自娱性的集体舞蹈和表演性的祭神舞蹈,前者往往作为族群在节日的庆祝活动,后者是给信仰的神灵观看的表演[6]。另一方面,在前信息时代的西南地区,铜鼓是村寨间十分重要的通讯工具。像战事、失火、丧事这样的重大事件信号被移置于铜鼓的神秘音色中,使铜鼓逐渐成为一个不可替代的中介。声音在此部分地代替了视线,实现了视觉记录的功能。

声音与视觉共同奠定了主体对他者欲望的认同基础。在使用铜鼓的族群的原始巫术信仰中,铜鼓被认为有通神之力,人们借助铜鼓与神灵交流并让自己得以“被看”。这种“被看”的信仰在铜鼓实物上也有视觉表现。铜鼓纹饰中有许多奇特的“眼睛”,它们除了长在通神的动物纹饰和雕塑身上,还有一些是没有动物宿主的二方连续纹样,后者比较典型的例子是冷水冲型铜鼓的圆心垂叶纹、眼纹(见图2)。当铜鼓频繁地介入到主体与凝视之间时,它就逐渐占据了一个不可替代的特殊位置,满足了成为特权能指的条件。此时的铜鼓顺理成章地化身为象征权贵的重器,具有越来越重要的社会意义。据史书记载,除了在战争中用于召集和指挥军队,铜鼓还曾经被用于行赏和进贡[6]。

图2 冷水冲型铜鼓上的水波纹、网纹、圆心垂叶纹、叶脉纹、眼纹

到了现代社会,铜鼓身上的光晕逐渐消散,它的实物变得不再像过去那样不可替代。铜鼓形象传播方式从依靠实物的声音、视觉、语言文字转变为虚拟的比特符号和消费符号[7]。装饰在南宁城市公共空间中的大部分铜鼓既不是铜制也不是乐器,仅是拟态的或不完整的外形和纹饰。在广西这个壮族为主的多民族自治区域,城市形象的决策者们总是乐此不疲地使用本地民族装饰来凸显自身的地域性和民族特色,铜鼓装饰就是其一。尽管现代城市中的市民几乎不曾使用铜鼓,铜鼓文化主体也不曾有过这种景观化的铜鼓使用方式,这些装饰仍然记录了广西形象的一部分并且融入到视觉消费中(见图3)。

图3 广西民族文物苑内的铜鼓楼

至此可以大致总结出几种由铜鼓构成视觉记录功能的方式。主体接收到的铜鼓图像包括声音、视觉和语言文字,其中视觉图像又分为实物与现代城市、消费空间中的虚拟铜鼓。被形塑的表征有特定社会事件的参与、宗教信仰、身份特权以及意识形态景观等。由于凝视总是在滑脱,图像与表征的主体并非是一一对应的关系,而是变化的、动态的,在视觉记录的关系网上捕捉与被捕捉的关系。比如被声音形塑的表征就包括了伴舞、节庆、婚丧等社会事件的参与习俗,这些习俗往往渗透着宗教信仰,而宗教信仰、身份特权、文化认同和视觉消费都可以视为某种意识形态的图景。

虽然上述关系网变化多端,我们仍然可以根据视觉记录功能的模型预设两种身份:一是铜鼓文化族群的“真实”身份,二是经过他者凝视篡改后的身份。假设信仰原始宗教的铜鼓文化族群是最初的“真实”身份,那么最初占据了他者位置的就是作为崇拜对象的自然与动物神灵。此后这个他者融入了权贵阶级和一些外来宗教思想,到了现代社会更是有政府、保护机构、专家学者、社会精英、市场经济等各种对象的介入或替换,最终形成现在多种铜鼓文化形态动态并存的局面。正如齐泽克所言,“这种‘真实’身份本身通常是通过认同外部凝视构成的。”[8]在凝视中,主体是无法外显的,能够作为图像呈示出来的只有他者。即使是铜鼓文化中最初的原始巫术信仰也是在主体对外部凝视的认同中形成的。现代社会并没有给这种原始信仰留下多少生存空间,结果就是某种“真实”铜鼓文化的呈示只能委身于外部凝视。

应当承认“真实”的铜鼓文化在很大程度上是他者凝视的幻想产物,但是完全阻断他者改写主体身份的行为相当于拒交“遗产税”,使铜鼓文化难以得到有效保护。因此一种对“真实”身份的理想化的保护措施内在地包含着整体性和传承性的要求,它要求保护者对自己身为外来他者的身份有自觉并且全方位地了解已经或即将建构非物质文化“真实”身份的他者,换言之,要求保护者成为“全视者”。

注释:

①关于拉康的镜像阶段和三界学说:镜像阶段(mirror stage)指婴儿通过镜子中的映像首次认知了“自我”同时异化了“自我”的过程--婴儿认出镜像即“自我”的映像,但它并不存在。此时“主体”和“他者”未能分开,对自我的认知是一种虚构的想象,对自我镜像的认同构成主体内部的想象关系;与他者的相似性是主体间的想象关系之表现,因此想象界(imaginary)是欲望与虚构的个体主观世界。象征界(symbolic)是主体从想象过渡到现实世界的过程。主体必须通过语言才得以言说“自己”,语言构成了象征秩序,他者与象征秩序皆先于主体存在,主体在象征秩序的位置由能指决定。由此拉康将无意识定义为“他者(the Other)的话语”,他者即语言和象征秩序。实在界(real)是主体在象征秩序确立其位置时产生出的无法象征化的残留部分。