论顾炎武《诗本音》音注“华音敷”及其相关音读的语音性质

2021-12-08陈晓爽

陈晓爽

(北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

顾炎武《诗本音》在《国风·桃夭》“灼灼其华”之“华”下注“古音敷”,这条音注存在被注字和注音字声母不同的问题。作为清代古音学研究的奠基人,顾炎武注重古韵分部研究,不太重视古声母研究,这也是清代古音学家们共同的问题。古音学家论及古声母时,缺乏像古韵研究那样有系统的研究框架,所以在注古音时难免忽略声母问题,出现类似“华音敷”这种不合理的音注。对于这些有问题的音注,现代音韵学家往往只给出“声母注错”的定论,便再无过多解释。回到顾炎武“华音敷”的问题,简单地认为顾炎武注音有误是不够的,我们需要对“华音敷”这条音注的语音性质进行界定,而相关讨论在现代古音学研究论著中尚未可见。“华音敷”最早来源是《尔雅》的郭璞音注。按郭璞注,“华音敷”是晋代江东方音,那么“华音敷”也有可能是上古江东或其他地区的方音。因此,本文拟对“华音敷”的语音性质及其来源进行探讨,以期对顾炎武《诗本音》“华音敷”音注及其古音学思想和上古方音有更深入的了解。

一、顾炎武《诗本音》“古音某”注音体例的得失

顾炎武,字宁人,号亭林,明末清初的古音学家,著有《音学五书》:《音论》《诗本音》《易音》《唐韵正》《古音表》。《诗本音》是五书中非常重要的部分,顾氏以《诗经》用韵为主,以其他经书的韵语为旁证,考订《诗经》音读。《诗本音》采用“古音某”的体例为《诗经》注音。具体做法是:在《诗经》原文的韵脚下标注音读,若《广韵》与古韵音同,则直接注明《广韵》韵目;若《广韵》与古韵不同,则视其为古今读音不同的字,在其韵脚下用“古音某”并注明《诗经》本来的读音,并统计出这个韵字在《诗经》和其他经书中作韵脚字的次数。“古音某”兼用反切法和直音法两种注音形式。

反切法如《国风·绿衣》四章“凄其以风”之“风”字下注曰:“古音方凡反,考风字《诗》凡六见,《楚辞》二见,并同。后人误入一东韵。”又如《国风·关雎》三章“寤寐思服”之“服”字下注曰:“古音蒲北反,与匍同。考服字,《诗》凡一十七见,《易》三见,《仪礼》三见,《礼记》二见,《尔雅》一见,《楚辞》六见,并同。诸子先秦两汉之书皆然。后人误入一屋韵,详见《唐韵正》。后凡言古音者仿。”

直音法如《国风·还》二章“子之茂兮”之“茂”字下注曰:“古音耄,考茂字《诗》凡五见,《尔雅》一见,并同。后人误入五十候韵。”又如《国风·新台》“鸿则离之”之“离”字下注:“古音罗,考离字《诗》凡二见,《易》二见,《楚辞》三见,并同。后人误入五支韵。”

无论反切法还是直音法,顾氏的“古音某”都包括两方面的内容:第一,古音不同于今音,能反映《诗经》实际押韵,是《诗经》本来的音读;第二,顾氏认定上古某一韵部的读音应落实到具体某一韵母的读音,即该韵部的古本音。

上文所举反切法注音例“风”的古音读为“方凡反”,“风”归于顾氏古音第十部,该部的古本音是凡韵,因此用凡韵字“凡”为“风”注音。另一反切法注音例“服”古音读为“蒲北反”,“服”归于顾氏第二部,该部的古本音为职德韵,因此用德韵字“北”作反切下字。直音法注音例“茂”古音读如“耄”,“茂”归于顾氏古音第五部,古本音是去声号韵,因此用号韵字“耄”为“茂”字注音。另一直音法注音例“离,古音罗”,“离”归于顾氏第六部,该部的古本音为歌韵,所以用歌韵字“罗”为“离”注古音。因此,虽然运用了两种注音形式,但顾氏注“古音某”的标准是一贯的。

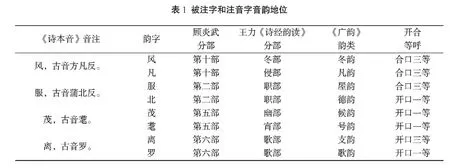

现代古音学家的古本音与顾氏的古本音不同。以王力先生为代表的上古音研究成果是科学的,以王力《诗经韵读》为例,分古韵为二十九部,每个韵部可包含多个韵母,同一韵部内的韵母主元音相同,这样更能科学反映语音演变的条件。用王力先生的古音研究看顾氏的注音就会发现,顾炎武注“A,古音B”,A、B的韵母音韵地位不完全一致。我们将上文举例的被注字和注音字的韵母音韵地位列出,见表1。

“风,凡”均为顾氏第十部的合口三等字。“茂,耄”均为顾氏第五部的开口一等字。这两组的被注字与注音字韵母的开合等呼一致。“服,北”、“离,罗”则存在被注字和注音字韵母开合等呼不同的问题。“北”为一等开口字,“服”为合口三等字,“服,蒲北反”被注字和反切下字开合、等呼不一致。“离”为开口三等字,“罗”为开口一等字,被注字和注音字等呼不同。等呼条件不同,古今音变的方向则不同,顾氏用一等字为三等字注音的问题,归根结底在于他对古本音的认识有局限。由于不明古音到今音的语音演变规律,顾氏将某个韵部的音读落实为某一韵母的读音,在《诗经》注音中就容易出现被注字与注音字等呼不一致的问题。

除此之外,“古音某”注音体例中“误入某韵”的说法也不妥当。顾氏以古音看待《广韵》,认为古今韵异就是后人误入某韵,实际上古今韵异反映了语音演变。如,“服”中古是屋韵字,顾氏第二部的古本音为职德韵韵母,而“服”字今音不是职德韵,所以顾氏认为是后人误入屋韵。又如,“离”中古是支韵字,顾氏第六部古本音为歌韵韵母,而“离”今音不是歌韵,所以顾氏认为是后人误入支韵。由于顾氏对古本音的认识有偏差,不明古今音变的条件和规律,所以有“后人误入某韵”的错误观点。

综上,顾炎武《诗本音》“古音某”注音体例既有合理之处,也有不准确的地方。合理之处在于,顾炎武认为一个韵部的古本音应定为某一韵母的读音,那么在其古音的标准下,被注字与注音字的韵母读音一致,这是科学、一贯的。另一方面,如果用现代的古音学研究看顾氏“古音某”体例,就会发现由于顾氏注音的不合理之处,忽略了被注字和注音字的开合等呼问题,而导致将古韵与今韵的不同归因为误入某韵。

二、顾炎武《诗本音》音注“华,古音敷”

顾炎武《诗本音》在《国风·桃夭》“灼灼其华”之“华”下注曰:“古音敷。《诗》凡八见,《易》一见,《楚辞》一见,并同。《尔雅》:华,荂也。后人误入九麻韵。”顾炎武注“华,古音敷”体现了《诗本音》“古音某”注音体例的合理性。“华”为中古麻韵字,古音归顾氏第三部,该部的古本音是虞韵,因此用虞韵字“敷”作“华”的注音字,这在顾氏的古本音标准下是科学的。但是,这条音注存在“古音某”注音体例固有的问题,我们通过比较“华”“敷”韵母的音韵地位进行说明,见表 2。

由表 2所示,“华”“敷”不同等,“华”是合口二等字,“敷”是合口三等字,被注字和注音字的韵母不同等。另外,上古鱼部二等演变为中古麻韵,鱼部三等演变为中古虞韵,《广韵》“华”字归入麻韵正是反映这样的语音演变规律,顾氏不明,曰“后人误入麻韵”,实则未误。除了以上两条,“华,古音敷”还有第三个问题:“华”为喉音,“敷”为唇音,被注字和注音字声母不同。顾炎武是否注错?我们需要判断“华音敷”是不是《诗经》音。如果“华音敷”符合《诗经》音,那么这条音注在《诗经》音系中是科学的。

(一)“华”在《诗经》中有两个异读

《诗本音》中“华”字注音共有如下九处,均为“古音敷”:

《国风·桃夭》:桃之夭夭,灼灼其华古音敷。

《国风·何彼襛矣》:何彼襛矣,唐棣之华音敷。①

《国风·有女同车》:有女同车,颜如舜华音敷。

《国风·山有扶苏》:山有扶苏,隰有荷华音敷。

《国风·著》:俟我于著乎而,充耳以素乎而,尚之以琼华音敷乎而。

《国风·隰有苌楚》:隰有苌楚,猗傩其华音敷。

《小雅·皇皇者华》:皇皇者华音敷,与夫协,于彼原隰。

《小雅·采薇》:彼尔维何?维常之华音敷。

《小雅·出车》:昔我往矣,黍稷方华音敷。

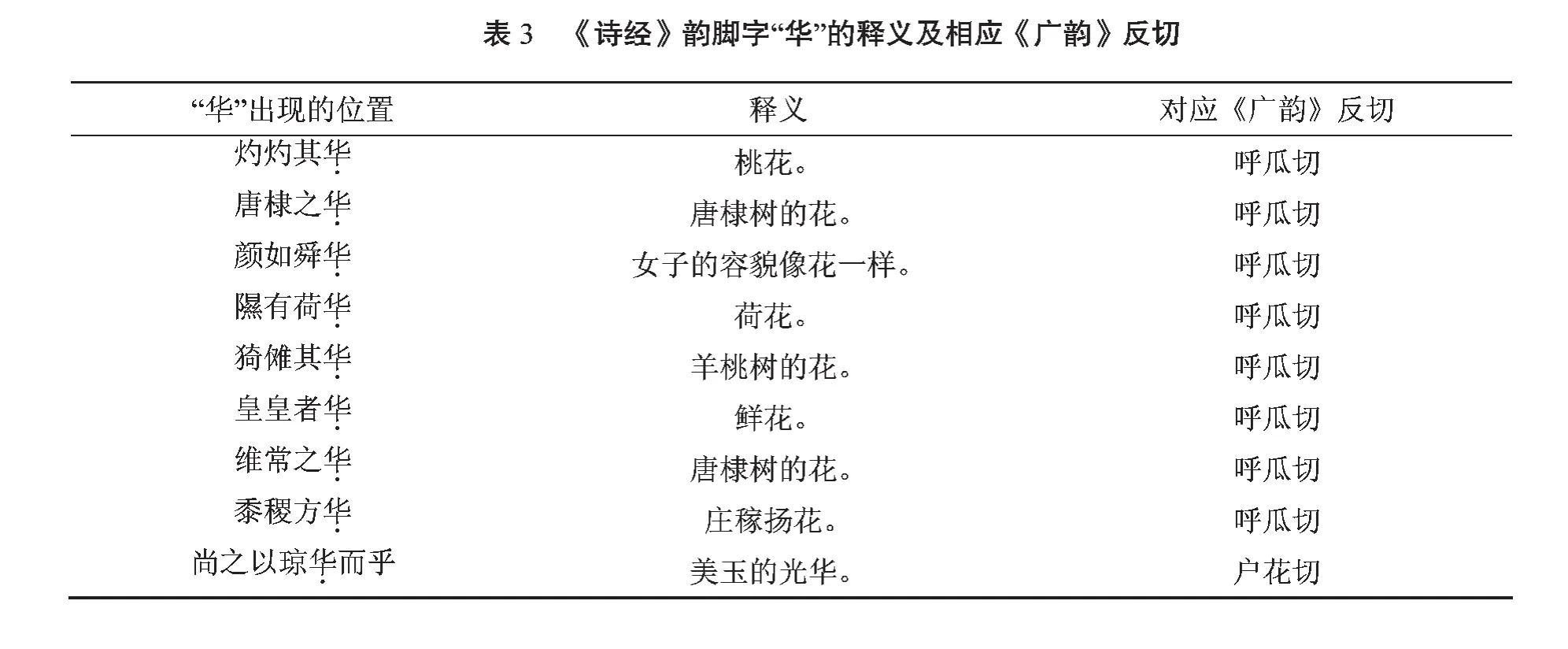

我们参照向熹《诗经词典》给这九处韵脚字“华”注明释义,并附上相应的《广韵》反切,见表3。

由表3可知,《诗经》韵脚字“华”有两个读音。“尚之以琼华而乎”之“华”有光华义,读为匣母,对应《广韵》户花切,根据王力《诗经韵读》拟音,应读为匣母鱼部合口二等。其余八处韵脚字“华”均有“花”或“开花”“扬花”之义,应读为晓母,对应《广韵》呼瓜切,根据王力《诗经韵读》拟音,应读为晓母鱼部合口二等。《广韵》“华”还有一个读音为胡化切,表示姓氏或山名,在《诗经》韵脚字中没有出现。

综上,《诗经》韵脚字“华”字有两个异读,分别是:匣母鱼部合口二等和晓母鱼部合口二等。顾炎武用来说明“华”古读的“灼灼其华”之韵脚字“华”应读为晓母鱼部合口二等的音。

(二)“华”和“敷”在《诗经》中不同音

根据向熹《诗经词典》,“敷”在《诗经》中仅有一读,为滂母鱼部合口三等,对应《广韵》芳无切。而“灼灼其华”之“华”的《诗经》读音是晓母鱼部合口二等,对应《广韵》呼瓜切。《诗经》的滂母鱼部合口二等和晓母鱼部合口三等是否同音?我们将比较这两个音节声母和韵母的异同。

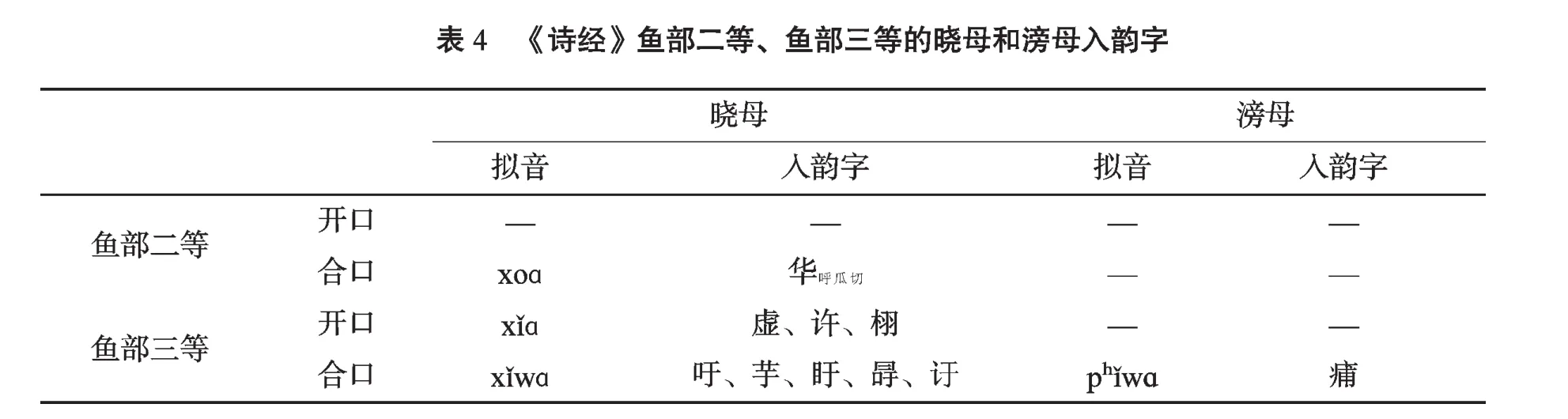

1.声母比较。我们列出《诗经》鱼部二等和鱼部三等的晓母、滂母入韵字及其拟音(采用王力《诗经韵读》的拟音),见表4。

《诗经》入韵字中,鱼部合口三等晓母字和鱼部合口三等滂母字韵母相同,声母不同,构成对立音节,晓母和滂母显然不同音。《诗经》无滂母鱼部二等入韵字,无法与晓母鱼部二等入韵字比较。我们参考王力归纳的《诗经》音系三十三声母,晓母与滂母是对立音位,所以鱼部二等的晓母和滂母理应构成对立关系。综上,《诗经》音系中,鱼部二等或鱼部三等晓母和滂母不同音。

2.韵母比较。从表4可见,《诗经》晓母鱼部的合口二等、开口三等、合口三等是三个不同音的韵母。除了晓母,《诗经》其他声母的鱼部二等和鱼部三等也不同音。比如见母和疑母(采用王力《诗经韵读》拟音):

见母鱼部开口二等字:家、葭,拟音为kea。

见母鱼部合口二等字:瓜,拟音为koa。

见母鱼部开口三等字:居、车、琚、椐、据,拟音为kǐa。

见母鱼部合口三等字:踽,拟音为kǐwa。

疑母鱼部开口二等字:牙,拟音为ŋ ea。

(《诗经》韵脚字无疑母鱼部合口二等字。)

疑母鱼部开口三等字:鱼,拟音为ŋǐa。

疑母鱼部合口三等字:虞、娱,拟音为ŋǐwa。

由上可见,《诗经》鱼部合口二等和鱼部合口三等是两个不同音的韵母。

综上,“华”“敷”在《诗经》音系中声母、韵母均不同音,那么“华”音节和“敷”音节就是两个对立音节,自然不同音。

(三)《诗经》不存在“华音敷”的同音关系

顾炎武《诗本音》“古音某”的注音体例反映了被注字和注音字之间的同音关系,“华”所在的第三部也不例外,如:

瓜,古音孤。“瓜”“孤”均为见母第三部字。

瑕,古音胡。“瑕”“胡”均为匣母第三部字。

豝,古音伯吾反。“豝”为帮母第三部字,反切上字“伯”为帮母,反切下字“吾”为第三部字。

顾炎武《诗本音》仅有一例用非牙喉音字注晓母字,即第三部的“华,古音敷”,仅此一例不足以说明第三部晓母和滂母的同音关系。又从上文已知《诗经》“华”和“敷”是对立音节,那么《诗经》不存在“华音敷”的同音关系。

总的来说,我们可以得到以下三点结论。第一,从《诗经》“华”字的异读来看,《诗经》韵脚字“华”字有匣母鱼部合口三等和晓母鱼部合口二等两个异读,唯独没有滂母鱼部合口三等的异读。第二,从音节来看,《诗经》“华”和“敷”的声母和韵母都不同音,是两个对立音节,所以“华”“敷”不同音。第三,《诗经》不存在“华音敷”的同音关系。

因此,“华音敷”不是《诗经》音。王力先生在《汉语语音史》中曾论及《诗经》音系的性质,“我曾经把《诗经》的十五国风分别研究过,没有发现方言的痕迹”[1]。王力先生认为《诗经》音无法反映上古方音,笔者赞同王力的观点。《诗经》音反映的是《诗经》时代以黄河中下游的北方方言为基础的雅言音系。雅言,即古代的“共同语”。既然《诗经》是雅言音,那么不属于《诗经》音的“华音敷”就不能反映雅言音。顾炎武作《诗本音》的目的是考订《诗经》音读,不能用“敷”注“华”的古音。

三、“华音敷”的语音性质

虽然“华音敷”不是《诗经》音,但顾炎武这条音注有确切文献来源,最早可以追溯到《尔雅》郭璞注。《尔雅·释草第十三》:“华,荂也。”郭璞注云:“今江东呼华为荂,音敷。”又《经典释文》云:“古读华如敷,不独江东也。”

南宋朱熹也看到了郭璞的读音,《诗集传》注为“华叶芳无反”,但朱熹的处理与顾炎武不同。第一,朱熹将“敷”折合为中古音“芳无反”,反映南宋的实际语音,不是上古音。而顾炎武的“华音敷”反映了他心中的上古音。第二,朱熹注叶音的本质是用今音注古音,《诗集传》“华”还有“呼瓜反”的异读,这是字无定音的典型表现,与顾炎武的上古音体系完全不同。顾氏反对叶音说,采用郭璞音注“华音敷”是因为“敷”符合顾氏第三部的古本音。因此,顾炎武的注音不是来自朱熹注音,而是直接来自郭璞音。

从郭璞和陆德明的注语可知,“华音敷”是上古江东或其他地区的方音,这种方音反映了上古晓母字读为中古敷母的现象。事实上,这种方音现象不是孤立出现的,我们可以从谐声字、《说文》读若、声训、异文、通假等上古文献和以《广韵》《集韵》为代表的韵书中的异读中找到晓母字读为中古非、敷、奉母或中古非、敷、奉母字读为晓母的例子,这些例子反映了与“华音敷”同类的上古方音现象,是“华音敷”的上古来源。

(一)谐声字中与“华音敷”同类的方音现象

谐声字常常要求主谐字和被谐字读音相同或相近,这是常例。有的被谐字与主谐字发音部位相距甚远,一般认为是例外谐声。参考张亚蓉《〈说文解字〉的谐声关系与上古音》的统计数据,我们将《说文解字》帮组唇塞音字和晓母字自谐的常例谐声和互谐的例外谐声频率统计如下,见表5。需要作三点说明:第一,第一种谐声关系表示每一个声母与本母自谐的谐声字数占该声母字总数的百分比,如从帮(非)母得声的帮(非)母字占所有帮(非)母字总数的65.9%。第二,第二种谐声关系表示每一个声母与本组其他声母互谐的谐声字占该声母字总数的百分比,如从滂(敷)母得声的帮(非)母字和从並(奉)母得声的帮(非)母字之和占帮(非)母字总数的25.1%。第三,第三种谐声关系表示帮(非)、滂(敷)、並(奉)母与晓母谐声字占各自声母字总数的百分比,如从晓母得声的帮(非)母字数占帮(非)母字总数的1.1%。

由表5可知,帮(非)、滂(敷)、並(奉)母字谐声的共同点是:本母自谐的比例最高,与本组其他声母互谐的比例次之,与晓母谐声的比例最低。晓母与本组(见组)其他声母谐声的比例最高,本母自谐次之,与帮组谐声的比例最低。

帮(非)、滂(敷)、並(奉)母与晓母互谐的例外谐声数量极少,不应看作雅言中的变例。笔者认为应该把这种极少数的谐声看成上古方音现象。体现上古方音的谐声数量不多,所以在反映雅言音系的《说文》音系中易被视为变例。试举几例加以说明。

1.卉x-——贲b-、鼖b-。《说文·艹部》:“卉,艹之总名也。从艹、屮。”大徐音许伟切,小徐音许鬼反。再看“卉”的中古音。《经典释文》:许贵反、虚谓反。《汉书·司马相如传》:“藰莅芔歙。”师古曰:“芔,古卉字也,音讳。”又《司马相如传》:“芔然兴道而迁义。”师古曰:“芔然犹欻然也。迁,徙也,徙就于义也。芔音许贵反。”《广韵》:许伟切、许贵切。以上“卉”皆读为晓母。

从“卉(晓微合三)”得声的有晓母字和唇音字两个系列,分别是(晓物合三)和贲(奉文合三、奉微合三)、鼖(奉文合三)。晓母字系列被谐字“”为晓母,与“卉”声母一致,是常例谐声系列。唇音字系列是从卉得声、读为帮(非)组唇塞音的谐声系列。下面请看唇音字系列谐声字的读音。

(1)贲。《说文·贝部》:“贲,饰也。从贝卉声。”大徐音彼义切,小徐音房文反、鄙媚反。《礼记》郑玄注音“贲”可读为“愤”“偾”。如:《礼记·乐记》:“粗厉猛起,奋未广贲之音作而民刚毅。”郑玄注:“贲,读为愤,愤,怒气充实也。”《礼记·乐记》:“裨冕措笏,而虎贲之士说剑也。”郑玄注:“贲,愤怒也。”《礼记·射义》:“贲军之将,亡国之大夫,与为人后者。”郑玄注:“贲,读为偾,偾,犹覆败也。”

“贲”中古有多个异读,比如《经典释文》中有:扶云反、彼义反、扶粉反、音奔、音愤、音奋;《广韵》中有:符非反、符分反、博昆反、彼义反。“贲”中古有奉母和帮母异读,本节讨论的是帮(非)、滂(敷)、並(奉)母与晓母谐声的情况,因此仅讨论“贲”的奉母读音。

(2)鼖。《说文·鼓部》:“鼖,大鼓谓之鼖。鼖八尺而两面,以鼓军事。从鼓,卉声。”又《说文》或体“革贲”,从革,贲声②。大徐音符分切,小徐音扶云反。“鼖”中古也读为奉母,如《经典释文》注为扶云反,《广韵》注为符分切。

卉,晓母微部合口三等;贲,並(奉)母文部合口三等;鼖,並(奉)母文部合口三等。声母上,主谐字“卉”为晓母,被谐字“贲”“鼖”为中古奉母,反映谐声时代存在从晓母得声的並(奉)母字。韵部上,微文对转,更能说明这两例谐声是方音现象。

2.分p-/b-——釁x-。《说文·八部》“分,别也。从八从刀,刀以分别物也。”大徐音甫文切,小徐音方文反。“分”中古有多个异读,如《经典释文》中有:方云反、扶问反、皮苋反、夫云反、符问反;《广韵》中有:府文切、扶问切。

从“分(非文合三、奉文合三)”得声的字有唇音和晓母两个系列。唇音系列有:粉(非吻合三)、纷(敷文合三)、芬(敷文合三)、雰(敷文合三)、弅(奉吻合三)、扮(非文合三)、枌(奉文合三)、氛(奉文合三)、秎(奉文合三)、颁(奉文合三)、朌(奉文合三)、棼(奉文合三);晓母系列有:釁(晓震开三)。主谐字“分”,中古有非母和奉母异读,唇音系列被谐字有非、敷、奉母字,都是唇塞音,与“分”声母一致,是常例谐声。晓母系列被谐字“釁”读为晓母,下面请看“釁”的读音。

《说文·爨部》:“釁,血祭也。象祭灶也。从爨省,从酉。酉,所以祭也。从分,分亦声。”大徐音虚振切,小徐音许谨反。“釁”中古有多个异读,如《经典释文》中有:许靳反、虚觐反、许规反、惠恚反;《广韵》中有:许观切。

以上除“惠恚反”一读为匣母外,其余读音均为晓母。汉魏经师读音中,郑玄、韦昭都注“釁”字读为晓母,如:《周礼·春官·鬯人》:“大丧之大渳设斗,共其釁鬯。”又《周礼·春官·鸡人》:“凡祭祀,面禳釁,共其鸡牲。”又《周礼·春官·天府》:“上春,釁宝镇及宝器。”郑玄引郑司农注云:“釁,读为徽。”《国语卷六·齐语》:“比至,三釁三浴之。”韦昭注云:“釁或为熏。”唐代经师颜师古的音注中“釁”有“熏”音和“瑕”音。《汉书·贾谊传》:“釁,漆面以易貌。吞炭,以变声也。”师古曰:“釁,熏也,以毒药熏之。”《汉书·艺文志》:“人失常则訞兴,人无釁焉,訞不自作。”师古曰:“釁,瑕也。”

分、釁,同为文部三等。声母上,主谐字“分”为中古轻唇音字,被谐字“釁”为晓母字,反映了谐声时代存在从帮(非)、並(奉)母得声的晓母字。

3.髟p-——髤x-。《说文·髟部》:“髟,长发猋猋也。”大徐音必凋切、所衔切,小徐音所咸反。中古也有多个异读,《广韵》中有:甫遥切、甫烋切、所衔切;《集韵》中有:必幽切、悲幽切、师衔切、匹妙切。

按,《说文》“长发猋猋也”为声训,“猋”为唇塞音,《广韵》甫遥切,则东汉雅言音系中“髟”应读为唇塞音。从“髟(非幽开三)”得声的“(晓尤开三)”“髤(晓尤开三)”均为晓母。《说文》有“”无“髤”,“” 为 “髤”的异体字。《说文·桼部》:“,桼也。从桼髟声。”大徐音许由切,小徐音火牛反。唐代经师颜师古注音、《广韵》《集韵》中,“髤”均读为晓母。《汉书·外戚传》:“居昭阳舍,其中庭彤朱,而殿上髤漆。”师古曰:“以漆漆物谓之髤,音许求反,又许昭反。”《广韵》:许尤切。《集韵》:虚尤切。主谐字“髟”为中古非母字,被谐字“髤”为晓母字。反映了谐声时代就有从帮(非)母得声的晓母字。

上举诸例为中古非、敷、奉母字与晓母字在上古互谐的表现,这种谐声数量少,难以反映上古帮(非)组声母与晓母之间音变关系。郑妞《上古牙喉音特殊谐声关系研究》将唇音字与牙喉音字的特殊谐声解释为上古时期少量牙喉音在合口介音影响下,最终演变为唇音的特殊音变[2]。笔者认为这不是反映雅言的谐声变例,不能将其置于雅言音系中解释音变,而应该视为反映上古方音的谐声,这些在雅言音系中看似特殊的音实际来自方音。这种方音现象在《说文》读若、声训、通假、异文等上古材料中均有体现,不是孤立现象。

(二)《说文》读若中与“华音敷”同类的方音现象

根据陆志韦《说文解字读若音订》的统计:“《说文解字》存八百余条‘读若’,其中七百条概为表音。”[3]《说文解字》“读若”兼具拟音和假借[4],如清代王筠所言:“有第明其音者,有兼明假借者,不可一概而论”,所以“读若”能反映被释字和注音字之间密切的语音联系。《说文》有一例“读若”反映了並(奉)母字读为晓母(b-——熏x-)的例子:《说文·金部》:“,铁属。从金贲声。读若熏。”

(三)声训中与“华音敷”同类的方音现象

声训是以音释义的训诂方法,在两汉时期尤为常见。根据张国良《两汉声训研究及汇纂》的统计,两汉声训材料共5 888个字头,我们发现1例与“华音敷”同类的方音现象,即芳ph-——香x-。

《仪礼·士冠礼》:“嘉荐令芳。”郑玄注:“芳,香也。”《淮南子·说山》:“芳其饵者所以诱而利之也。”高诱注:“芳,香也。”《说林》:“兰芝以芳。”高诱注:“芳,香也。”

芳,滂(敷)母阳部开口三等;香,晓母阳部开口三等;这反映了中古敷母字在汉代经师注音中读为晓母。一方面,汉代经师、博士弟子多为齐鲁学者,难免乡音,正如张舜徽《郑氏经注释例》谈郑玄注经时所言,“齐鲁为郑氏父母之邦,习其方言旧俗,故注经之际,取证于齐鲁之语犹多”[5],但并非所有方音音读都会注明方言区;另一方面,两汉声训材料中仅1例反映中古非组唇塞音字读为与晓母,数量之少不足以证明是通语现象,综合起来应考虑为汉代方音现象。

(四)异文中与“华音敷”同类的方音现象

异文的含义十分复杂,导致异文的原因也很多。在古籍的流传过程中,由于师承关系、书写条件等原因,一个词在典籍里会出现不同的写法,这些异文往往成为探求古音的重要资料[6]。我们根据李玉《秦汉简牍帛书音韵研究》和国家文物古文献研究室编《马王堆汉墓帛书》提供的马王堆帛书异文材料,找到一个滂(敷)母字和晓母字混读的例子(芳ph-——享x-)。

马王堆帛书《周易·随》:“尚九:枸系之,乃从雟之,王用芳于西山。”《周易·损》:“曷之用二簋。可用享。”汉帛书本享作芳。《周易·益·六二》:“王用享与帝,吉。”汉帛书本享作芳。《易·困·九二》:“利用享祀。”汉帛书本享作芳。芳,滂(敷)母阳部开口三等字;享,晓母阳部开口三等字;这反映了上古楚方音存在晓母读为中古敷母的现象。

(五)通假中与“华音敷”同类的方音现象

一般来说,假借有两层含义,一种是许慎提出的“本无其字,依声托事”,另一种是本有其字的假借,即假A字音来读B字,通常把第二种假借称为通假。本无其字的假借难以说明两字之间的语音联系,本节讨论的是本有其字的假借,即通假,具体来说,是帮(非)、滂(敷)、並(奉)母字通晓母字或晓母通帮(非)、滂(敷)、並(奉)母字的情况。根据白于蓝《简牍帛书通假字字典》《简帛古书通假字大系》和高亨、董治安《古字通假会典》,可以找到以下两例反映帮(非)母、滂(敷)母字与晓母字的通假关系。

1.非p-——挥x-通假关系。清华简《说命下》:“若买,女(汝)母(毋)非(挥)货女(如)哉(城)石。”清华简《说命下》“非”通“挥”。《后汉书·苟彧传》:“权说时偏,挥金僚朋。”唐代李贤注:“挥,散也。”非,帮(非)母微部合口三等;挥,晓母微部合口三等;这反映了上古存在帮(非)母字通晓母的现象。

2.媐x-——妃ph-通假关系。扬雄《太玄·内·初一》:“谨于媐。”司马光集注:“媐,古妃仇字。,匹也。”妃,滂(敷)母微部合口三等。媐,晓母之部开口三等,此例反映了上古存在晓母字通滂(敷)母字的现象。

(六)韵书异读中与“华音敷”同类的方音现象

宋代以前的韵书、字书、音义书中“华”字的读音如下:

《经典释文》:户化反,苦蛙反,胡花反,音花,胡化反,胡瓜反,户花反。

《大广益会玉篇》:胡瓜切,呼瓜切。

《切韵》残卷(王三):户花反。

《汉书音义》:户化反,下化反,胡化反。

玄应《一切音义》:呼瓜反。

《文选音义》:口哇反。

慧琳《一切经音义》:化瓜反。

《晋书音义》:音花。

《说文》大徐音:户瓜切。

《说文》小徐音:呼瓜反。

《广韵》:户花切、呼瓜切、胡化切。

《集韵》:空娲切、胡瓜切、呼瓜切、胡化切。

《群经音辨》:户瓜切,呼瓜切,胡化切。

《附释文互注礼部韵略》:胡瓜切、呼瓜切、苦蛙切、胡化切。

《增修互注礼部韵略》:胡瓜切、户化反、呼瓜反。

宋代以前的韵书、字书、音义书中“华”字有多个异读,这些异读对应了四个读音:匣母麻韵合口二等平声、晓母麻韵合口二等平声、溪母麻韵合口二等平声、匣母禡韵合口二等去声。这四个读音与以上“华”的注音对应如下:

匣麻合二平:胡花切、胡瓜切、户花切、户瓜切。

晓麻合二平:音花、呼瓜切、化瓜切。

溪麻合二平:苦蛙切、口哇切、空娲切。

匣禡合二去:户化切、胡化切、下化切。

以上韵书、字书、音义书“华”的四个读音中,声母有匣母、晓母、溪母三种,均为牙喉音,没有唇塞音的异读。但中古韵书中有非组唇塞音与晓母异读的现象。《广韵》《集韵》是有代表性的中古韵书,本节主要讨论以《广韵》《集韵》为代表的韵书中的非组唇塞音与晓母异读现象。

《广韵》和《集韵》的异读,体现不同时代的读音累积,既有区分词义的,也有不辨意义的。本节讨论的是不辨词义的异读,即同义异读。上古存在将中古非、敷、奉母字读为晓母或晓母字读为中古非、敷、奉母的方言,在中古韵书中保留了下来,体现为非、敷、奉母与晓母的异读。

1.《广韵》异读。我们根据周祖谟《广韵校本》和余迺永《新校互注宋本广韵》中所记录的《广韵》异读情况,找出《广韵》异读声母为非、敷、奉母和晓母的异读字3例,见表6。

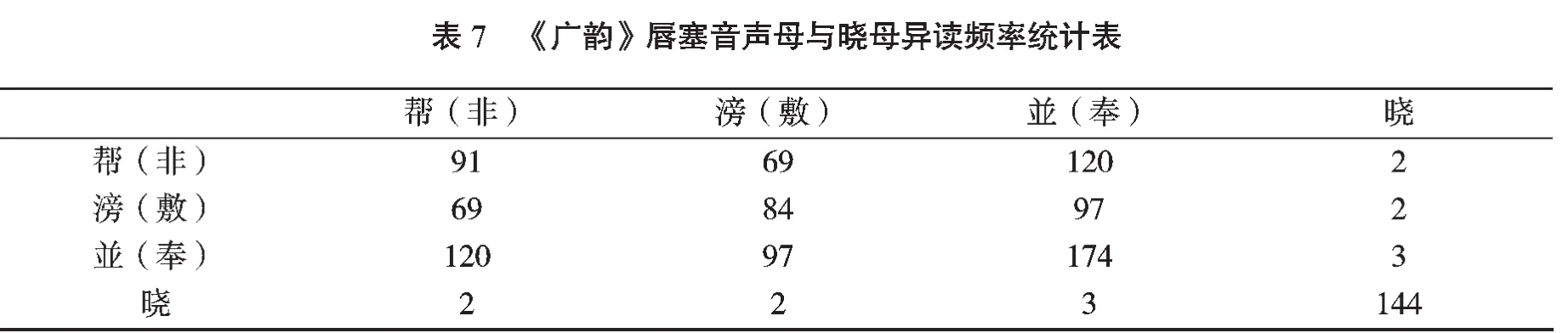

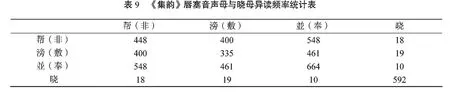

中古韵书中唇音和唇音、喉音和喉音构成异读的数量远比唇音和喉音构成异读的数量多。不考虑是否区分词义,统计《广韵》《集韵》唇塞音声母与晓母异读的频率,得表7、表9。表内横行表示本声母异读的个数,以及读为某母字的另一声母异读的个数。比如,第一行帮(非)母字的帮(非)母异读有91个,滂(敷)母异读有69个,並(奉)母异读有120个,晓母异读有2个。

2.《集韵》异读。我们根据赵振铎《集韵校本》所记录的《集韵》异读情况,找出《集韵》异读声母为非、敷、奉母和晓母的异读字6例,见表8。

《广韵》帮(非)母字有唇塞音异读280次,晓母异读仅2次;滂(敷)母字有唇塞音异读174次,晓母异读仅2次;並(奉)母字有唇塞音异读281次,晓母异读仅3次。而晓母字与晓母异读144次,唇塞音异读仅7次。

《集韵》帮(非)母字有唇塞音异读1396次,晓母异读仅18次;滂(敷)母字有唇塞音异读1196次,晓母异读仅19次;並(奉)母字有唇塞音异读1673次,晓母异读仅10次;而晓母字与晓母异读592次,与唇塞音构成异读仅47次。

从数量上看,唇塞音和唇塞音构成的异读、晓母和晓母构成的异读都是常例,而唇塞音与晓母构成的异读则相对少见,这样少数的例子更能说明方音性质,反映上古存在中古非组唇塞音字与晓母字混读的方言,这种现象在中古韵书中保留了下来。

综上,上古谐声字、读若、声训、异文、通假文献和中古韵书异读中均可见中古非、敷、奉母读为晓母或晓母读为中古非、敷、奉母的现象。从文献性质来看,有的材料能够直接反映上古楚地方音性质;有的材料无法体现地域性。但这些难以确认地域性质的材料也应视为上古方音的旁证,给予统一的解释。“华音敷”正是这种上古方音的同类现象,郭璞注“华音敷”为江东方音是可信的,“华音敷”反映了上古方音。

四、“华音葩”的语音性质

除了“华音敷”,传世文献中还有“华音葩”的音注。最早可见于晚唐慧琳《一切经音义》引《声类》:“葩,拍巴反,《声类》云:‘秦人谓华为葩。’”《声类》为三国时期李登所作,已亡佚。晚唐慧琳引三国时期李登的这条音注说明,三国时期秦地方言就有“华音葩”的读音。

文献可见“华音敷”和“华音葩”两种读音,为什么顾炎武只选择“华音敷”作为《诗》本音,而不选择“华音葩”?我们先看“华”“敷”“葩”的音韵地位,见表10。

“葩”为中古麻韵开口二等字,归于顾氏第三部,“华”也属于第三部。但顾炎武认为第三部的古本音应该是虞韵字,麻韵字“葩”不符合顾氏心中的第三部古本音标准,只有虞韵三等字“敷”才可作为古本音的注音字。因此,在“华音敷”和“华音葩”之间,顾炎武选择前者作为他的《诗》本音。

按王力先生《诗经韵读》的拟音,“华”《诗经》音是晓母鱼部合口二等,“葩”的《诗经》音是滂母鱼部开口二等。本文第二章已经论述了《诗经》音系晓母和滂母是对立音位,鱼部开口二等和鱼部合口二等是两个不同的韵母,所以“华”音节和“葩”音节也构成对立关系。在以《诗经》音系为代表的上古雅言音系中,“华”和“葩”不同音。也即,“华音葩”不是《诗经》音。

那么“华音葩”是不是上古方音?陆志韦《古音说略》曾谈及“华音葩”是方音异读的可能:“牙喉音通唇音可以归结为唇化喉牙音在方言的假借,或是在同一个方言里的异读……比如‘华’通‘葩’之类的例子,发现得很早,那时候不一定有唇化喉牙音,有可能是很古的方言的假借。[7]”陆氏的“假借”不是文字层面的假借,而是语音层面的假借,即A字读为B字音,是语音不同的替代现象。所谓“同一个方言里的异读”指的是同一字在方言里有两个或两个以上不同读音。笔者同意陆志韦“方音异读”的观点。虽然顾炎武只承认“华音敷”的读音,但“华音葩”和“华音敷”应是同样的语音性质。在以《诗经》音系为代表的上古雅言音系中,“华”应读为晓母;但在上古方言中,“华”既有“敷”音,又有“葩”音,这就是“华”上古方音的两种异读。

与“华音敷”一样,“华音葩”作为一种方音现象也不是独立出现的,我们可以从谐声字、《说文》读若、声训、异文、通假等上古文献和以《广韵》《集韵》为代表的韵书的异读中找到晓母字读为中古帮、滂、並母或中古帮、滂、並母字读为晓母的例子,这些例子反映了与“华音葩”同类的上古方音现象,是“华音葩”的上古来源。

(一)谐声字中与“华音葩”同类的方音现象

谐声字中有少量帮、滂、並母字与晓母字谐声的例子,由于数量不多,所以在反映雅言音系的《说文》音系中易被视为变例,实则是与“华音葩”同类的方音现象。试举几例加以说明。

2.皕p-—— 衋x-。《说文·皕部》:“皕,二百也。凡皕之属皆从皕。读若袐。”大徐音彼力切,小徐音彼复反。《说文》“皕”读若袐,“袐”为帮母脂部字。可见,“皕”东汉已读为唇音。中古“皕”也为帮母字,《广韵》中的反切为:彼侧切,《集韵》中的反切为:笔力切、兵媚切。

从“皕(帮职开三)”得声的谐声字有两个系列:奭(书昔开三)系列和衋(晓职开三)系列。奭系列的被谐字“奭”为书母字,衋系列的被谐字“衋”为晓母字。本文仅讨论晓母字“衋”。《说文·血部》:“衋,伤痛也。从血、聿,皕声。《周书》曰:“民冈不衋伤心。”大徐音许力切,小徐音希式反。《经典释文》《广韵》中“衋”均读为晓母,分别是:许力反和许极切。主谐字“皕”为帮母职部,被谐字“衋”为晓母职部,韵母相同,反映谐声时代存在从帮母得声的晓母字。

从“甹(滂清开四)”得声的字有五个谐声系列:俜(滂青开四)、(滂青开四)、聘(滂劲开三)、娉(滂劲开三);(定青開四);骋(彻静开三);梬(以静开三);(晓青开四)。俜系列谐声字均读为滂母,与主谐字声母一致。其余系列,“”为定母字,“骋”为彻母字,“梬”为以母字,“”为晓母字,本文仅讨论晓母字“”。

上举诸例为中古帮、滂母字与晓母字在上古互谐的表现,这种谐声数量少,难以反映上古雅言音系中帮组与晓母之间音变关系,笔者认为这种谐声现象是上古方音的表现,在《说文》读若、声训、通假、异文等上古材料中均有体现,不是孤立现象。

(二)《说文》读若中与“华音葩”同类的方音现象

《说文·皀部》:“皀,谷之馨香也。象嘉谷在裹中之形。匕,所以扱之。或说皀,一粒也。凡皀之属皆从皀。又读若香。”皀,帮母职部开口三等,香,晓母阳部开口三等。此处许慎云“又读若”,当作又音解,即“皀”字有晓母异读。清代朱骏声《说文通训定声》曰:“按《颜氏家训》引通俗文:皀,方力反。是此字古有两读。”《广韵》“皀”有许良切、彼侧切两读,更体现了上古方音异读在中古韵书中的保留,反映汉代存在中古帮母字读为晓母(皀p-——香x-)的现象。

(三)声训中与“华音葩”同类的方音现象

《释名》:“鼻,嘒也,出气嘒嘒也。”鼻,並母质部开口三等;嘒,晓母质部合口四等;这反映上古存在並母字读为晓母的现象。上文已经说明中古敷母字读为晓母的声训例是上古方音现象,那么並母字读为晓母也应是上古方音现象,说明晓母字在上古有中古非组唇塞音和帮组唇塞音两种异读(鼻b-——嘒x-)。

(四)异文中与“华音葩”同类的方音现象

根据李玉《秦汉简牍帛书音韵研究》和国家文物古文献研究室编的《马王堆汉墓帛书》,马王堆帛书材料中有晓母字读为滂母字(亨x-——烹ph-)的例子。

马王堆帛书《老子》乙本《道德经》:“治大国若亨小鲜。”乙本已残,通行本亨作烹。《马王堆帛书》“亨”与通行本“烹”作“亨”异文。亨,晓母阳部开口二等;烹,滂母阳部开口二等;这反映了上古楚语存在晓母读为中古滂母的现象。

(五)通假中与“华音葩”同类的方音现象

根据白于蓝《简牍帛书通假字字典》和《简帛古书通假字大系》,马王堆帛书中有反映滂母字与晓母字通假关系的例子,即:喜x-——嚭ph-。

马王堆帛书《春秋一〇》:“子赣(贡)见大(太)宁(宰)喜(嚭),语及(卫)故。又《春秋一〇》:“大(太)宰喜(嚭)曰:‘其来后,是以止之。’”喜,晓母之部开口三等;嚭,滂母之部开口三等;这反映了上古楚语存在晓母读为滂母的现象。

(六)韵书异读中与“华音葩”同类的方音现象

从上文已知,韵书、字书、音义书中“华”的四个读音,声母均为牙喉音,没有唇音读法。但中古韵书中有帮组与晓母异读的现象。《广韵》《集韵》是有代表性的中古韵书,本节主要讨论以《广韵》《集韵》为代表的韵书中帮母与晓母异读的现象。

我们根据周祖谟《广韵校本》和余迺永《新校互注宋本广韵》中所记录的《广韵》异读情况,找出《广韵》异读声母为帮组和晓母的异读字3例,见表11。

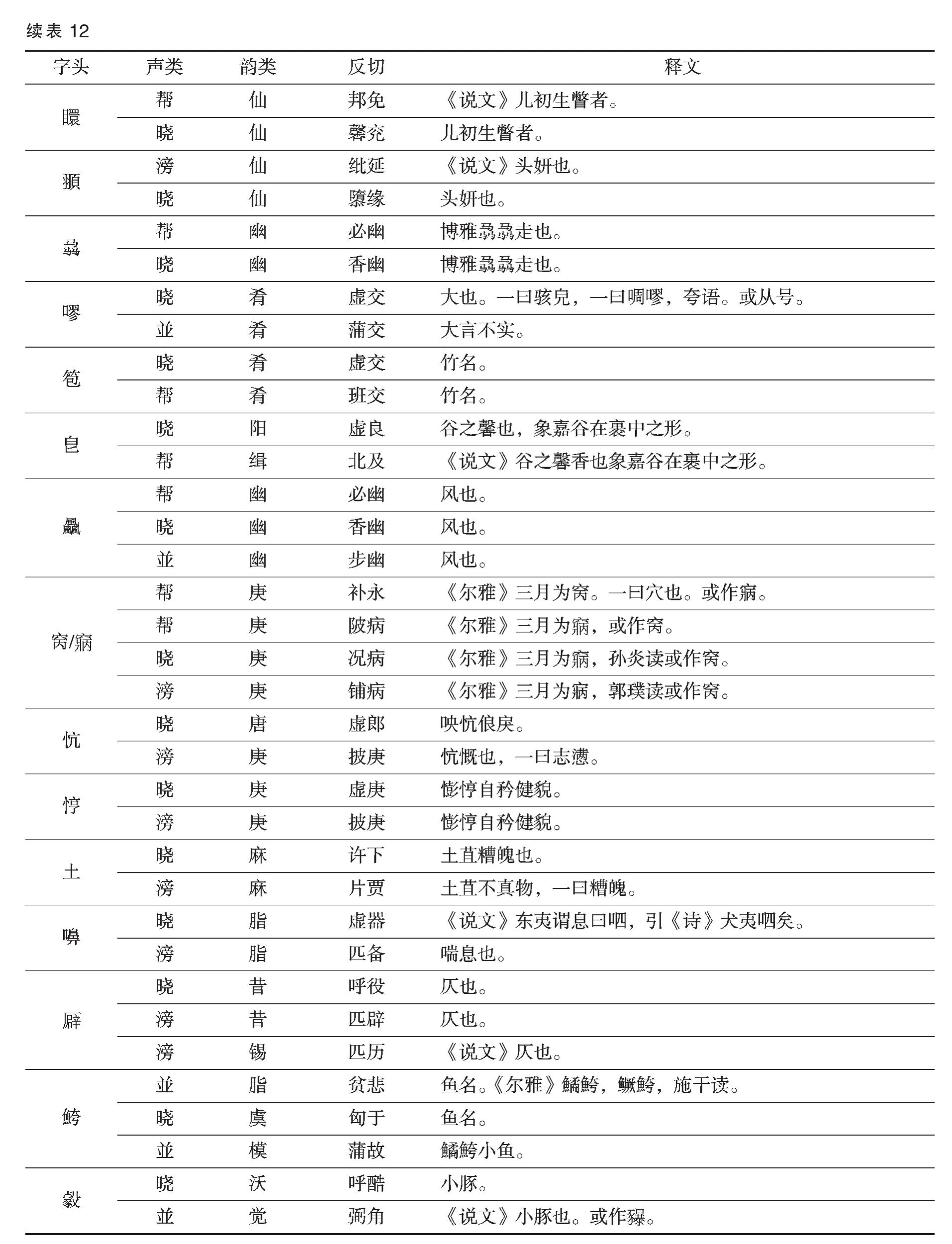

我们根据赵振铎《集韵校本》所记录的《集韵》异读情况,找出《集韵》异读声母为帮组和晓母的异读字18例,见表12。

《广韵》《集韵》中唇塞音与晓母构成的异读能够反映上古帮、滂、並母字读为晓母或晓母字读为帮、滂、並母的现象在中古韵书中的保留。

中古帮、滂、並母与晓母的语音交替在上古谐声、读若、声训、异文、异读、通假材料中均有分布。但这些材料数量少,不足以证明是上古雅言音系帮组和晓母存在音变关系,应考虑为上古局部的方音现象。

值得注意的是,《广韵》《集韵》都没有收“华音敷”或者“华音葩”的异读。《集韵》是在《广韵》音系基础上修纂而成的,不仅增收了先儒之音,而且吸收了大量北宋实际语音[8]。但《集韵》吸收各家读音是有选择性的,“华音敷”和“华音葩”不能反映通语语音或当时的实际读音,因此《集韵》作者没有收这两个读音,《广韵》也同理,这正能说明“华音敷”和“华音葩”是上古方音。

综上,与“华音敷”相同,“华音葩”也是上古方音。“华音敷”反映了存在中古晓母字读为敷母的上古方音,“华音葩”反映了存在中古晓母字读为滂母的上古方音。“音敷”和“音葩”是“华”在上古方音中的两个异读。

结 语

顾炎武《诗本音》的音注“华音敷”应看作上古方音,而不是《诗经》音,反映了上古方音存在晓母字读为中古敷母字的现象。谐声字、《说文》读若、声训、通假、异文等上古文献中存在晓母字读为中古非、敷、奉母或中古非、敷、奉母字读为晓母的例子,但这些例子数量很少,无法在上古雅言音系中得出系统的音变解释,因此笔者认为应将这种现象看成上古方音,“华音敷”是这种上古方音的表现。

除了“华音敷”,传世文献也有“华音葩”的读音。与“华音敷”一样,“华音葩”也是上古方音,反映了上古方音存在晓母字读为中古滂母字的现象。谐声字、《说文》读若、声训、通假、异文等上古文献中存在晓母字读为中古帮、滂、並母或中古帮、滂、並母字读为晓母的例子。同样,这些例子的数量十分有限,应视为上古局部的方音现象。从文献记载来看,“华音敷”可能是上古江东一带方音,“华音葩”可能是上古秦地方音。因此,“华”有“音敷”和“音葩”两个上古方音异读,不应视为上古雅言音系的变例。

(本文是在导师张渭毅先生的具体指导下完成的。匿名审稿专家也提出了宝贵的修改意见。谨在此一并致以由衷的谢意。)

注 释:

①《诗经》“华”字作为韵脚字首次出现于《桃夭》一章,顾炎武于此注“古音敷”,于《桃夭》之后出现的韵脚字“华”只注“音敷”,同“古音敷”。

②大徐本作贲省声,非。从小徐本。参看唐兰《殷墟文字记·释鼓》。