“后疫情时代”民族院校大学生疫情认知对就业应对方式影响的实证分析

——以A大学为例

2021-12-07王亚

王 亚

(阿坝师范学院教师教育学院,四川 汶川 623002)

一、引言

2020年6月16日,国家主席习近平在与塔吉克斯坦总统通电话时,提到“后疫情时代”一词。[1]“后疫情时代”的经济社会呈现出经济刺激被动化、资产泡沫主动化、通胀压力强劲化、实体经济窘态化等特点。伴随着大学生就业“后疫情时代”的到来,党中央、国务院高度重视高校毕业生就业,作出一系列重大决策部署。[2]加之今年适逢决战决胜脱贫攻坚收官之年,教育在阻断贫困代际传递作用显得尤为重要,而通过教育实现就业则是民族贫困地区人口最有效最直接的脱贫方式。[3]民族地区高校肩负着助力民族地区同步小康的伟大使命,实现民族地区高校大学生“更高质量、更充分就业”则是完成时代使命的有利保障。

劳动者对当前环境的认知往往引发其对经济形势悲观抑或是乐观的情绪。[4]笔者通过前期对川、滇、渝三省市部分高校的3178名大学生调查显示,新冠肺炎疫情影响下的大学生中,28.48%存在严重焦虑症状,[5]27.95%存在抑郁症状,大学生心理健康状况不容乐观。[6]另一方面,在BOSS直聘网发布的一则《2020应届生春招趋势报告》显示,超过70%的应届毕业生尚未签约,超过90%的应届毕业生对当前就业形势感到焦虑。[7]两组数据充分说明,“后疫情时代”的大学生就业心理健康不容忽视。就业应对方式是大学生就业心理应激过程中的重要中介调节因素,而大学生的就业应对方式影响着就业应激反应的性质与强度,进而调节求职过程中的应激与应激结果间关系,[8]是用以调适就业压力的方法与行为方式。[9]面对“后疫情时代”复杂严峻的就业形势,对疫情环境的认知是否会对大学生就业应对方式产生影响?产生何种影响?成为本研究的重要发问,立足此发问是开展本次研究的现实逻辑起点。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

研究使用自编问卷,并采用便利随机抽样方法,于2020年7月15日-8月5日期间,以四川省阿坝藏族羌族自治州A大学为抽样调查点,通过在线问卷系统向该校学生发放问卷1740份,实际收回有效问卷1738份,有效率99.89%。基本情况统计如下(见表1)。

表1 研究对象基本情况统计

(二)研究工具

新冠肺炎疫情认知问卷具体参考李永鑫等人编制的《新型冠状病毒肺炎社会调查表》,[10]结合少数民族地区高校及学生实际情况,进一步将研究内容细分成疫情基本特点认知、疫情危害认知、疫情预防认知三方面,共设14项题目。其中,第1-7题测试大学生对新冠肺炎疫情基本特点的认知,第8-10题测试大学生对新冠肺炎疫情危害的认知,第11-14题测试大学生对新冠肺炎疫情预防的认知。并使用李克特5点计分,评定“非常清楚”“清楚”“说不准”“不清楚”“完全不清楚”5个等级,分别依次赋值5、4、3、2、1分。首先,课题组选取485名大学生对自编问卷信效度进行预测,统计结果显示,问卷信度Cronbach's alpha的α系数是0.882,KMO抽样适当性参数0.938,Bartlett球形检验统计量33459.590(p<0.001),表明本研究工具适合进行因子分析。之后,对问卷题目进行适当调整,并实施正式测试。结果表明,问卷信度α系数为0.804,KMO抽样适当性参数0.887,Bartlett球形检验统计量11500.170(p<0.001),信效度良好。

大学生就业应对方式问卷选取解亚宁编写的问卷,问卷具有良好信度。[11]具体包含就业问题解决应对(第1-5题)、就业消极情绪应对(第6-10题)、就业合理化应对(第11-13题)三个考察维度,共设13项题目。并使用李克特5点计分,按照“非常不符合”“有些不符合”“不能确定”“有些符合”“非常符合”5级进行评定,分别依次赋值1、2、3、4、5分。问卷信效度检验的统计结果显示,信度Cronbach's alpha的α系数为0.897,KMO抽样适当性参数0.860,Bartlett球形检验统计量22878.176(p<0.001),信效度良好。

(三)统计方法

研究使用SPSS23.0软件进行研究数据的录入、编码和分析。

三、研究结果

(一)学生疫情认知的特点

A大学的少数民族大学生对疫情危害、预防两项的认知得分低于汉族大学生,毕业生疫情认知三项得分均高于非毕业生。并受性别、独生情况、就读层次、户籍所在地、父母最高学历水平、汉语熟练程度等因素影响。

不同性别大学生在疫情预防认知存在显著差异性(F=29.45,p<0.01),女性大学生得分(15.95±15.95)高于男性大学生(15.85±0.72)。是否独生在疫情的危害认知(F=24.34,p<0.01)、预防认知(F=17.73,p<0.01)存在显著差异性。独生子女大学生对疫情的危害认知得分(11.72±0.76)高于非独生子女大学生(11.59±0.82),独生子女大学生对疫情的预防认知得分(15.98±0.30)也略高于非独生子女大学生(15.91±0.58)。不同就读层次大学生对疫情的危害认知(F=13.22,p<0.01)、预防认知(F=42.46,p<0.01)存在显著差异性。就读本科阶段大学生对疫情的危害、预防认知得分均高于大专阶段大学生。不同户籍所在地大学生疫情危害认知(F=3.40,p<0.05)存在显著差异性。父母最高学历水平不同的大学生,其对疫情的危害认知(F=3.98,p<0.01)、预防认知(F=3.88,p<0.01)存在显著差异性。其中,在疫情危害认知上,父母最高学历水平是硕士及以上(11.67±1.00)、中学/中专(11.67±0.74)的大学生疫情危害认知高于父母最高学历水平大学(11.63±0.89)和小学(11.64±0.84),最低的是父母最高学历水平在小学以下(11.43±0.90)的大学生。在疫情预防认知上,父母最高学历水平是大学(15.91±0.53)、中学/中专(15.96±0.42)和小学(15.92±0.53)的大学生认知程度高于父母最高学历水平为硕士及以上(15.56±1.33)和小学以下(15.84±0.78)。汉语不同熟练程度也同疫情的特点认知(F=3.41,p<0.01)、危害认知(F=12.21,p<0.01)和预防认知(F=6.07,p<0.01)存在显著差异性(见表2)。

表2 不同人口统计学特性大学生疫情认知、就业应对方式各维度得分统计

(二)学生就业应对方式的特点

A大学的少数民族大学生对就业应对方式的问题解决、消极情绪、合理化3项得分均低于汉族大学生,毕业生就业应对方式3项得分均高于非毕业生。并受性别、独生情况、就读层次、父母最高学历水平、汉语熟练程度等因素影响。

不同性别大学生在就业应对方式的问题解决(F=9.86,p<0.01)、消极情绪(F=9.20,p<0.01)、合理化(F=6.48,p<0.05)等3项均存在显著差异性。其中,女性大学生在就业问题解决应对方式的得分(19.67±19.67)略高于男性大学生(19.64±3.97),男性大学生则在消极情绪应对方式、合理化应对方式得分高于女性大学生。是否独生的大学生在就业消极情绪应对方式上(F=0.052,p<0.01)具有显著差异性。其中,独生子女大学生消极情绪应对方式得分(18.34±3.94)高于独生子女大学生(17.69±3.93)。不同就读层次大学生在就业问题解决(F=5.01,p<0.05)、消极情绪(F=5.65,p<0.05)的应对方式上存在显著差异性,且就读本科层次大学生这2项得分均高于专科层次大学生。父母的不同最高学历水平大学生在就业应对方式的问题解决(F=2.62,p<0.05)、消极情绪(F=4.49,p<0.01)存在显著差异性。其中,在问题解决应对方式上,父母最高学历水平是大学(20.15±3.54)、硕士及以上(20.11±6.05)得分高于中学/中专(19.76±3.37)和小学(19.63±3.47),最低的是父母最高学历水平是小学以下(19.05±3.61)的大学生。在消极情绪应对方式上,父母最高学历水平是大学(18.62±3.48)、硕士及以上(18.56±6.52)得分高于中学/中专(18.00±3.93)和小学(17.78±3.86),最低的是父母最高学历水平在小学以下(16.98±4.14)的大学生。汉语不同熟练程度与就业应对方式中的问题解决(F=9.05,p<0.01)、合理化(F=2.96,p<0.05)存在显著差异性。其中,在问题解决应对方式上,非常熟练(20.05±3.62)、比较熟练(19.55±3.19)汉语的大学生与不太熟练汉语(19.70±5.06)的大学生问题解决应对方式得分较高,最后是一般熟练程度(18.65±3.32)的大学生。另外,在合理化应对方式上,也体现出非常熟练(11.26±2.35)、比较熟练(11.16±2.08)汉语的大学生与不太熟练(11.40±2.80)汉语的大学生问题解决应对方式得分较高,一般熟悉(10.80±2.01)汉语的大学生偏低。

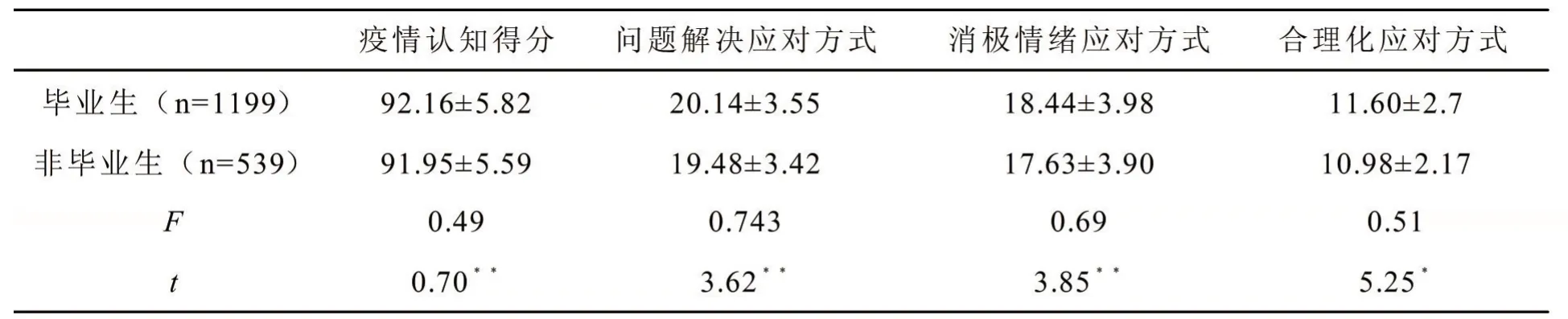

同时,为考察毕业生就业应对方式与非毕业生是否存在差异,对其问卷的各自得分进行了单样本T检验。结果显示,二者存在显著差异性(F=159.754,p<0.01)。进一步分析表明,毕业生对疫情认知程度得分以及就业问题解决应对、消极情绪应对、合理化应对等得分均显著高于非毕业生(见表3)。

表3 毕业生与非毕业生疫情认知、就业应对方式得分统计

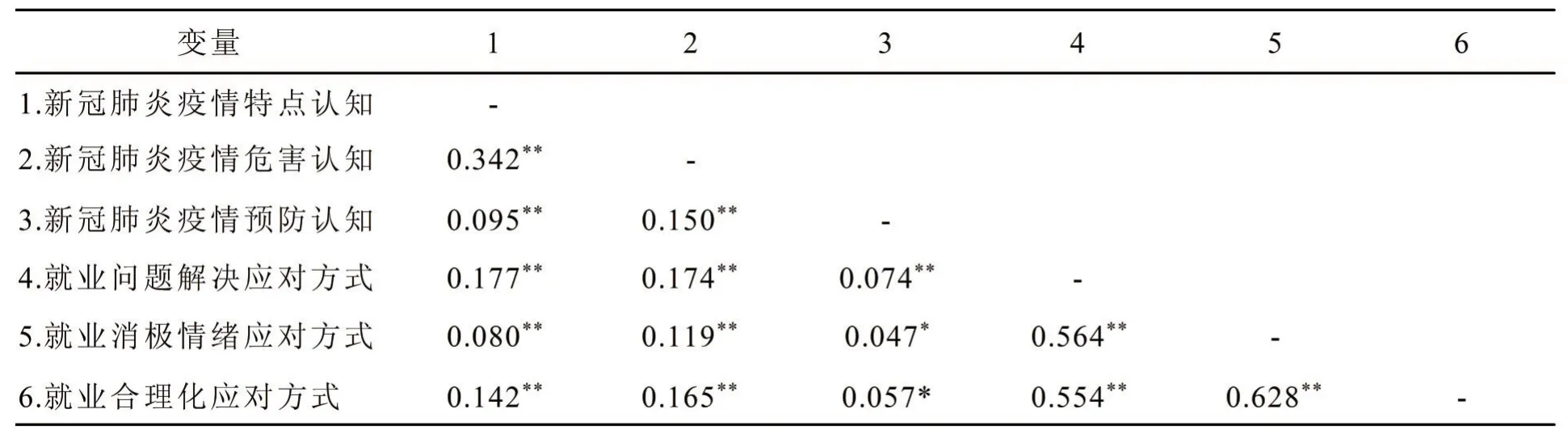

(三)学生疫情认知与就业应对方式的关系

相关性分析得知,A大学的学生疫情认知(基本特点、危害、预防)与就业应对方式(问题解决、消极情绪、合理化)均存在显著正相关性(见表4)。

表4 学生疫情认知与就业应对方式的相关矩阵统计

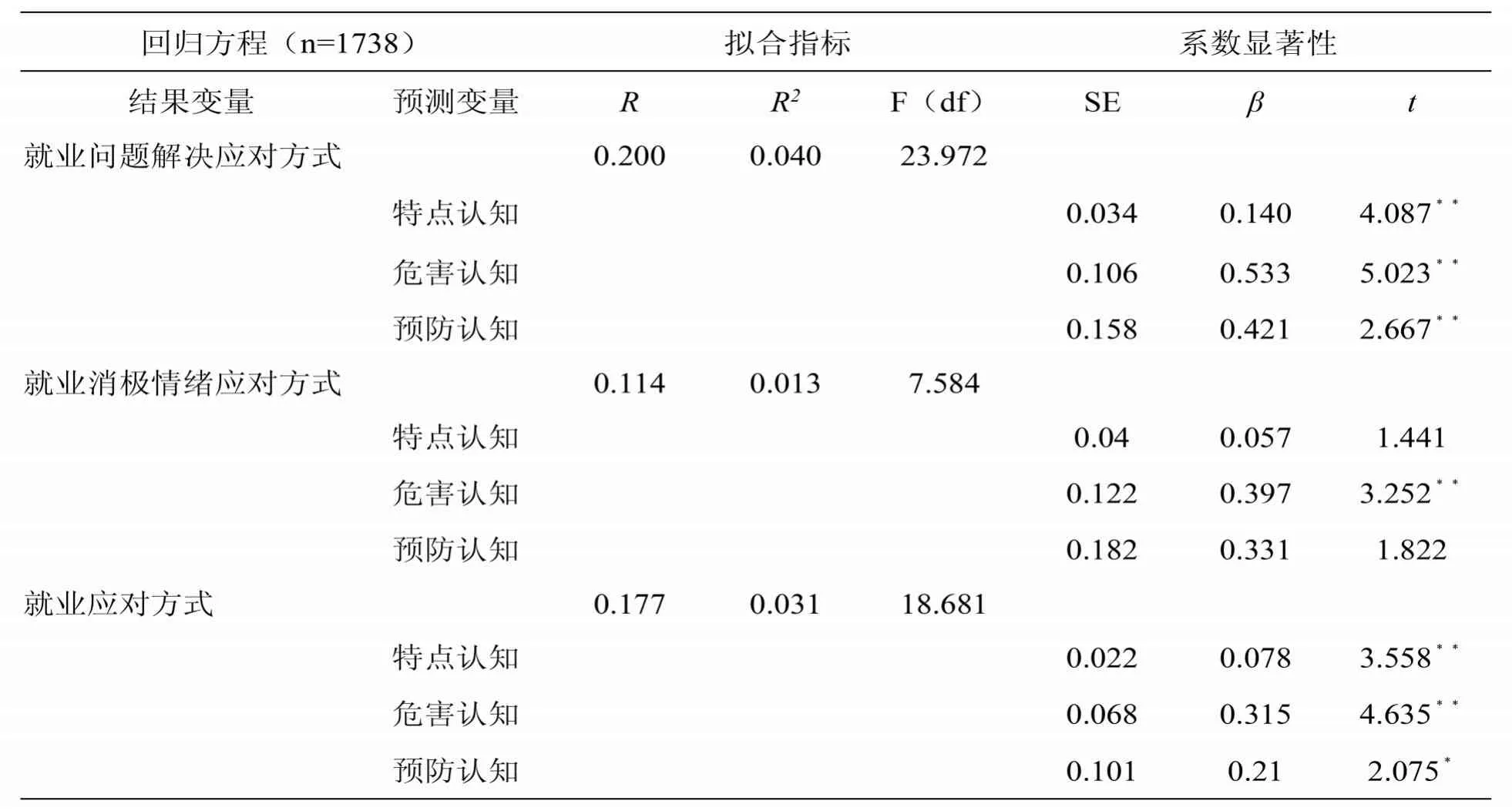

为进一步讨论民族院校大学生疫情认知对其就业应对方式的影响,研究以疫情认知中的特点、危害、预防认知等3项为预测变量,并以就业应对方式中的问题解决、消极情绪和合理化等3项为结果变量,构建回归方程,进行逐步回归分析(见表5)。研究结果表明,首先,在就业问题解决应对方式回归方程中,将疫情认知的3个因子依次带入回归方程,疫情特点认知、危害认知和预防认知的β值均大于0,p值均小于0.01,说明有显著的正向预测效应。3个因子联合解释就业问题解决应对方式变异率为4%。其次,在就业消极情绪应对方式回归方程中,将3个影响因子依次带入回归方程后,仅疫情危害认知1个因子的β>0,p<0.01,说明大学生对疫情危害认知对就业的消极情绪应对具有显著正向预测效应,该因子对解释就业消极情绪应对的变异率为1.3%。最后,在就业合理化应对方式回归方程中,将3个影响因子依次带入就业合理化应对的回归方程后,得知,疫情特点、危害、预防3个认知影响因子均体现β>0,前两个维度均为p<0.01,最后一个维度疫情预防认知的p<0.05,说明3个影响因子对大学生就业合理化应对具有正向预测效应,3个因子联合解释就业合理化应对变异率为3.1%。

表5 学生疫情认知与就业应对方式的回归

四、分析与讨论

(一)民族院校大学生疫情认知的特点

民族院校不同性别大学生对新冠肺炎疫情认知具有差异性,由于当前新冠肺炎疫情认知研究的文献较少,故与2003年“非典”时期的认知情况进行比较研究。薛可等人对后“非典”时代大学生“非典”认知结果表明:不同性别大学生的“非典”认知存在显著负相关性。[12]不同之处是,薛可等人研究结果认为女性大学生“非典”认知程度低于男性大学生,同李永鑫等人大学生新冠肺炎疫情的认知现状的研究结果类似。本研究中,女性大学生对疫情预防方面的认知则高于男性大学生。说明在自媒体时代,疫情相关知识获取和习得的便利性、开放性,女性大学生表现出更加主动和积极获取疫情相关知识的态度和行动。同时,不同户籍所在地大学生对疫情危害的认知存在显著差异性,同田军等人对“非典”时期云南大学生认知状况调查结果类似,[13]即居住在繁华、热闹城区大学生相较于生活在偏僻、交通不便的县镇、农村地区的大学生而言,其了解疫情知识和掌握防疫应对方法更容易,对疫情认知程度更高、更深刻。另外,非毕业生疫情认知3项得分均低于毕业生,与李芳健等人对广州市医学新生“非典”认知和应对行为调查结果有区别,李芳健等人研究结果显示,高达95%的新生关注“非典”疫情,38%以上的新生“经常”采取“测量体温”“参加消毒”“勤洗手”等应对行为。[14]说明民族院校由于所处地理位置、文化等因素与一般地区存在差异和特殊性,非毕业生与外界交流和沟通相对不足,导致研究结果存在区别。

(二)民族院校大学生就业应对方式的特点

少数民族大学生就业应对方式的问题解决、消极情绪、合理化3项与汉族大学生存在显著差异性,3项得分汉族大学生均高于少数民族大学生,仅与赵科等人在就业问题解决应对方式得分结论一致,但在就业合理化方式得分上存在区别。[15]本研究中,毕业生与非毕业生间存在显著差异性,毕业生在3项得分均高于非毕业生。同时,毕业生的疫情认知得分均高于非毕业生,在进一步访谈后得知,“后疫情时代”毕业生求职过程中承受较高的就业压力,并与吴文峰等人的研究结论类似,即毕业生相对于非毕业生在面对就业压力的表现时,消极就业应对方式同就业压力间呈现正相关性,积极的就业应对方式与就业压力呈负相关性。[16]且就业焦虑是其主要表征,梁晓燕等人研究认为,就业焦虑与就业应对方式间依托职业期望来调节。[17]除了毕业生类型会影响其就业应对方式外,家庭收入与就业的消极情绪、合理化应对方式也存在显著相关性。按照家庭年人均收入低于2300元的贫困标准折算得出,处于贫困阶段毕业生,其消极情绪应对方式得分最低,与邓晓红等人得出的结论一致,体现为积极就业应对方式预期心理健康呈显著正相关,消极就业应对方式则与心理健康呈显著负相关。[18]另外,常彦君等人对体育专业的大学生进一步研究认为积极应对方式直接影响其心理健康。同时,积极就业应对方式、就业压力、社会支持与心理健康之间交互作用。[19]

(三)民族院校大学生疫情认知对就业应对方式影响的预测效应

本研究中,民族院校大学生对疫情的基本特点、危害、预防认知与就业应对方式的问题解决、消极情绪、合理化均存在显著正相关性,即疫情认知与就业应对方式之间存在某种关联性。进一步回归分析显示,疫情认知的3个因子均能正向预测民族院校大学生就业应对方式。疫情认知作为对“后疫情时代”这一就业特殊环境的认知,对民族院校大学生就业创业具有显著正向影响,这一结论与Bockorny的研究结论一致,即认为乐观的心理状态对创业就业具有显著正向影响。[20]因而,对疫情防控常态化的“后疫情时代”就业形势认知充满希望、保持乐观的心理,则有助于大学生主动应对就业压力,并采取积极的就业应对方式。魏国江开展的研究也进一步证实该观点,即希望、韧性、乐观等健康心理状况对大学生的创业就业意愿有显著正向影响。[21]

五、结论与建议

(1)少数民族大学生对疫情的危害、预防认知得分低于汉族大学生,而少数民族大学生对疫情特点认知则高于汉族大学生。毕业生疫情认知得分高于非毕业生。并受性别、独生情况、就读层次、户籍所在地、父母最高学历水平、汉语熟练程度等因素影响。要引导大学生全面、科学、理性掌握“后疫情时代”新冠肺炎病毒及其影响的相关知识与技能,对疫情造成的损失及带来的挑战有理性、清醒的判断和认识,对当前我国就业形势充满信心,对自身的求职前景充满希望,在疫情危机中孕育新机遇,于纷繁复杂的就业形势变局中开拓就业创业新格局。

(2)少数民族大学生就业应对方式得分低于汉族大学生。毕业生就业应对方式得分高于非毕业生。并受性别、独生情况、就读层次、父母最高学历水平、汉语熟练程度等因素影响。应结合民族院校大学生基本情况、学习背景、家庭环境和人力资本等特点,从减轻就业压力、保持身心健康入手,关注重点群体、弱势群体,采取精准化的就业指导措施,将就业心理辅导与就业服务指导有机结合,促进民族院校大学生培育科学有效的就业应对素养。

(3)民族院校大学生疫情认知与就业应对方式间具有显著正相关性,疫情认知情况能预测其就业应对方式。因此,在对民族院校大学生开展职业生涯规划、就业指导、职业发展教育等教育教学活动中,增加对时事形势方面的课程开设,将就业应对方式选择与国家当前经济发展形势分析有机结合,在对现实就业压力事件“脱敏”应对过程中,提高求职过程中应对就业压力的能力。