突破与继承:论《红楼梦》的梦幻叙事*

2021-12-04李素军

李素军

(南开大学 文学院,天津 300071)

在中国文学传统中,“梦”是常见的主题,而《红楼梦》可以说是梦境描写的巅峰。综观全书,各种梦境穿插其间,尤其是太虚幻境这一梦幻世界,直接引导着故事的走向。整部小说构建的世界本身就是一场梦幻,是石头以及由太虚幻境来到俗世的一群人在红尘中做的一场大梦,反映在文本中,又衍生出大大小小许多梦。《红楼梦》第四十八回“香菱学诗”一节,脂砚斋评点说:“一部大书起是梦,宝玉情是梦,贾瑞淫又是梦,秦之家计长策又是梦,今作诗也是梦,一并风月鉴亦从梦中所有,故红楼梦也。”[1]在《红楼梦》开篇,作者写道:“此回中凡用‘梦’用‘幻’等字,是提醒阅者眼目,亦是本书立意本旨。”(1)此处及以下《红楼梦》引文,皆出自曹雪芹著,无名氏续,程伟元、高鹗整理,中国艺术研究院红楼梦研究所校注《红楼梦》,人民文学出版社2008年第3版,此本以乾隆二十五年(1760)庚辰本为底本。以下引文皆不再出注。由此可见,《红楼梦》中的“梦幻”的确值得我们作一番探究。对于这个问题,已有成果基本集中于以下视角:一是聚焦于文本内部,分析“梦”所起的作用,如姜深香《世间万境淋漓梦——论〈红楼梦〉的梦介入》一文论述了梦的介入扩大了叙事空间、梦作为谶语预示事件、通过梦境可以透视人物心灵秘密等方面[2];二是关注更为宏大的文化角度,如单文丽《〈红楼梦〉中的“梦境”模式及文化渊源》认为《红楼梦》中的梦境描写是对前代文学作品文化模式的继承[3];三是在比较的视野下,将《红楼梦》与其他文学作品的“梦”进行对比。笔者在已有研究的基础上,尝试解答这样一个问题,即《红楼梦》中有大量意在压制“情”的预言之梦和警戒之梦,但在梦外的现实中,作者却又张扬至情任性,这种矛盾和张力使得《红楼梦》的叙事模式呈现出何种特殊性。

一、梦幻情节统计分析

本文先从《红楼梦》的梦境和幻境情节的统计入手。对此,以往研究较为详尽的有蔚然、顾克勇《〈红楼梦〉三十二梦系统解析》,刘建文《〈红楼梦〉梦境分析》,前者罗列《红楼梦》一百二十回本中的32个梦[4],后者统计前八十回的梦境描写为19处[5]。两篇论文都排除了幻觉情节,但笔者认为,“梦”“幻”本属同一层面,不应仅拘泥于“梦”,这一点原书有文可证:“此回中凡用‘梦’用‘幻’等字,是提醒阅者眼目,亦是本书立意本旨。”即便从常理来谈,梦境和幻境都是非清醒状态,思想或行为不由自主,只不过“梦”必须发生在睡眠中,而“幻”是任何情境下都可能进入的一种丧失了主体性的状态,因此理应将其视为一类。另外,蔚然、顾克勇的论文将《红楼梦》中有“梦”字眼的情节全部网罗,但笔者认为需要甄别,其判断标准是“梦”“幻”须有实际内容。举例来说,第五十一回,“至三更以后,宝玉睡梦之中,便叫袭人。叫了两声,无人答应,自己醒了”,此处虽然写梦,然梦中情节阙如,故不计;又如第五十八回,宝玉为替藕官掩饰烧纸钱一事,谎称自己梦见花神,虽有“梦”字眼,亦不应计入。

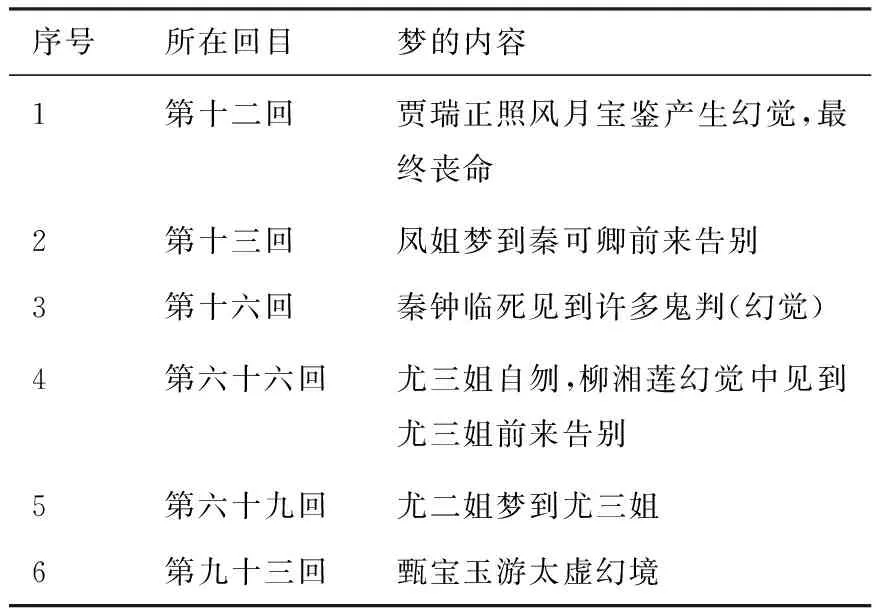

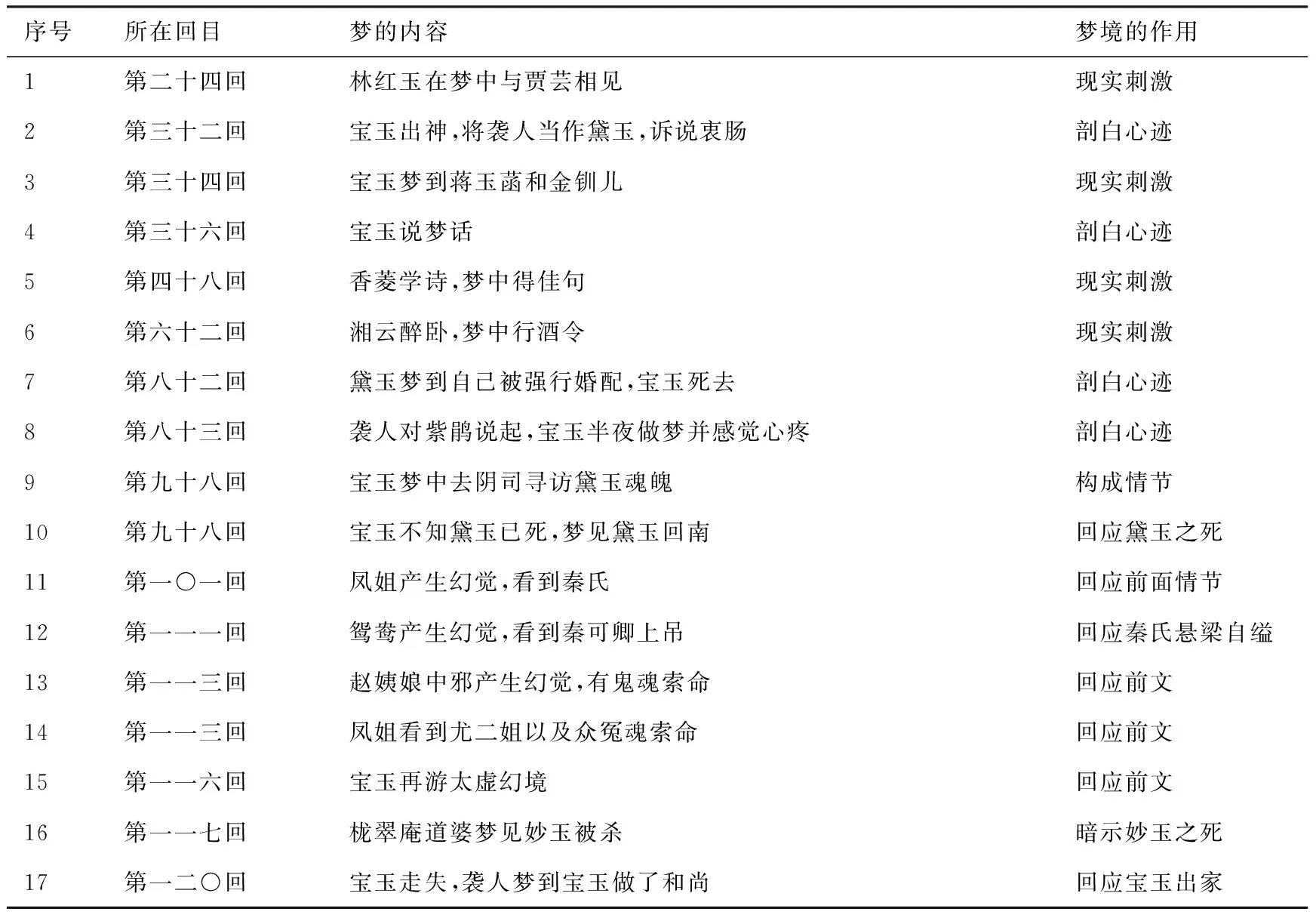

据笔者统计,《红楼梦》中的梦幻描写共有32处。从功能看,最为典型和重要的梦幻情节是预言之梦(见表1)和警戒之梦(见表2),二者一共15处。此外还有17处梦境描写没有包含特殊寓意,在文本中不执行特别的叙事功能(见表3)。

表1 预言之梦

表2 警戒之梦

在表1中,这些梦境往往预示未来的故事走向。举例来说,梦境1引出故事的缘由,甄士隐梦到一僧一道的对话,得知神瑛侍者下凡造历幻缘、绛珠仙子亦下世为人前去报恩这一因果,太虚幻境、警幻仙子也在此梦中出场,由此,梦幻世界整体图景全部展开在读者视野中,让读者知道书中主要人物的经历都是在人间的一场历劫。梦2是宝玉游历太虚幻境,他看到的“金陵十二钗”正册、副册中诸女的命运判词,听到的《红楼梦》十二支曲子,都是全书最大规模的一次预言。梦5中作者设定两个相貌秉性一样的宝玉,应有深意,或可认为,甄、贾宝玉一南一北,实为一体,即甄宝玉是贾宝玉的镜像,对此后文应有情节回应,因此算作预言梦。梦8中,贾母梦到元妃一人来看她,并告诉贾母“荣华易尽,须要退步抽身”,巧合的是第二天周贵妃就薨逝了,虽然元妃无碍,但这预示了她即将遭遇的灾祸;同时梦中元妃对贾母的叮嘱也预言了贾府气数将尽。此梦忠实复现了第五回宝玉游太虚幻境时听到的曲子《恨无常》对元春的预言。梦9一则呼应妙玉的判词“欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中”,一则再次预言了其悲剧结局。

在表2中,此类梦幻描写往往蕴含着某种训诫意味。例如,第1处幻觉情节印证了书中的一大主题,即世人不可沉溺镜花水月般的情欲,否则伤及自身。梦2也是警戒的典型,秦氏告知凤姐荣辱自古周而复始,家族衰亡不可避免,应早做打算,警醒之意非常明显;秦氏又提出家族败落后如何东山再起的建议,提醒贾府将有喜事。书中这种已死或将死的人托梦生者的桥段还有表2中的梦3、梦4、梦5,它们和梦2在功能上都属一类。第3处幻觉是秦钟临死前告诫宝玉以后要立志功名,以求荣耀显达,警戒宝玉不可太过沉溺于情。第4处是尤三姐自刎后,柳湘莲幻觉中见到尤三姐称自己“误被情惑,耻情而觉”,前往太虚幻境去了,这一情节再次点出“情”之主题。梦5中尤三姐说姐妹二人因生前品行有亏,故有此报,是命运使然,再次警示情欲之祸害。梦6是借甄家仆人包勇之口说甄宝玉的际遇,甄宝玉从太虚幻境回去后顿悟,改了脾气,走上经济仕途之路。作为镜像式存在,甄宝玉是贾宝玉人生的另一种可能,此处以二人的反差对比凸显警戒之意。

在表3中,有些梦境的作用只在于推进情节发展。它们或者只是日常意义上的梦,即受到某种经历刺激所做的梦,如梦1、梦3、梦5、梦6,都是属于“日有所思,夜有所梦”的类型。它们或者是起到剖白心迹作用的梦,多用其呈现现实中不便表白的宝黛爱情,比如梦4,宝玉在梦中喊道:“和尚道士的话如何信得?什么是金玉姻缘,我偏说是木石姻缘!”它们或者只是为了回应之前已经发生的情节,一一揭开伏笔,比如梦15,宝玉灵魂出窍,跟着送玉的和尚到了太虚幻境,见到已回归幻境的女子们及金陵诸钗判词,有所悟,此梦回应第五回宝玉第一次游太虚幻境未悟的情节。这种梦境描写多出现于后四十回当中,后四十回所写梦境基本都是回应之前的情节,可以想见续书致力于一一揭开伏笔,但在创造性上笔力有所不逮。

表3 现实刺激/剖白心迹/回应情节之梦

以上梦幻描写中,警戒和预言之梦几乎占了一半。这些梦幻描写凸显出《红楼梦》结构和意义的复杂,直接介入了情节结构布局。比如全书最隆重的一次“剧透”,即第五回贾宝玉梦游太虚幻境,直接主导了整个故事的进展,它预示了“金陵十二钗”正册、副册中女性的命运气数,绘出了整部《红楼梦》的结构图式,大观园里的人物命运、贾府的衰亡结局,都从太虚幻境投射出来了。从此之后,梦幻与现实互相映衬呼应,一个是梦幻世界的太虚幻境,一个是现实世界的大观园,其连结点便是书中人物的梦幻。

我们也许会疑问,这种一再用梦幻介入叙事、时时预警的做法是否会损害故事的自主性,影响人物的行事逻辑呢?答案是否定的。梦幻世界虽然预言了现实世界未来的走向,但并不会改写现实中人物的命运,因为接触到梦幻世界提示的人往往毫无知觉。例如,甄士隐一觉醒来,梦中之事忘了大半。宁、荣二公委托警幻仙姑规引宝玉走入正途,于是宝玉来到太虚幻境,看到一首又一首判词,然而统统不解,不等他领悟,警幻仙姑“知他天分高明,性情颖慧,恐把仙机泄漏,遂掩了卷册”。奏《红楼梦》十二曲时,宝玉听了,“散漫无稽,不见得其好处,但其声韵凄婉,竟能销魂醉魄,因此也不察其原委,问其来历,就暂以此释闷而已”。歌毕,宝玉甚无趣味,毫无心得,待要歌副曲,“宝玉忙止歌姬不必再唱,自觉朦胧恍惚,告醉求卧”。警幻仙姑又将可卿许配于宝玉,意在使他“领略仙闺幻境之风光尚如此,何况尘境之情景哉?而今后万万解释,改悟前情,留意于孔孟之间,委身于经济之道”。讽刺的是,宝玉从梦中醒来之后,做的第一件事却是与袭人初试云雨情,警幻仙姑的警戒没有起到正面引导作用,反而使宝玉堕入迷津。秦氏临终之时的托梦也没有触动凤姐,她来不及反思就投入全书最盛大的葬礼的指挥工作,权力到达了巅峰。在送葬途中,由水月庵的尼姑牵线,凤姐收受贿赂,滥用权力,害死了一对有情人,“自此凤姐胆识愈壮,以后有了这样的事,便恣意的作为起来,也不消多记”。这些都为家族的败落埋下了祸根,因而秦氏托梦亦是无效的规劝。

总而言之,梦幻不能影响现实分毫,两个世界看起来有交错,但天上人不能遥控人间事。叙事者虽然一直在泄露“天机”,但世间的人们痴顽无感,按照命运的剧本一丝不苟地演出。因此,梦中的预警只是给读者看的,它们不影响故事情节的完整流畅。

二、对传统叙事的突破:虚构与说书人视角的淡化

上文论及,虽然预言和警戒之梦在小说中时时浮现,但它们并没有影响故事走向。不过,梦幻世界的设定显然不是多余的,它自有其意义与功能。通常来说,《红楼梦》中的梦幻情节被认为在创作布局上起到提纲挈领的作用。《红楼梦》是一部百科全书式的巨作,涉及各色大小人物数百人,事件盘根错节,然而叙事主次分明,有条不紊,这其中,太虚幻境这一梦幻世界的存在相当重要。作者通过它搭建好整个故事的框架结构,设定好人物的命运走向,于是他下笔时能够将过去与未来并置,真实与虚幻共存,以一种全知全能的视角冷眼旁观那场人间大戏的开启与落幕,正如园子的名字“大观”本身。浦安迪总结说:“小说寓言视觉的空间总和是一个秩序的总和,其范围中包括存在和不存在,二者的明显对立作为一个真实和幻想相互渗透的例子在小说中出现,而梦是对人类经验中这种现象的最好模拟。”[6]太虚幻境以及那些包含预言意味的梦境为丰赡繁复的情节赋予了秩序。

笔者认为,除了提纲之功,梦境描写还使得《红楼梦》的叙事同传统话本小说区别开来,从而有了一定程度的现代小说特色,尽管这不是作者有意为之。现代小说是指西方小说传统中以福楼拜为代表的非人格化叙事,“作者给人以一种他静坐于幕后,像上帝那样客观地审视自己作品的幻觉”[7]。《红楼梦》的叙事虽仍能看到很多话本小说的痕迹,但是,作者把自己的某些立场、看法折叠进梦幻描写中,从而在叙事风格上和以往的小说有了本质之别。

首先,从叙事手法上来说,梦幻情节尤其是太虚幻境的架构,使小说超越了单纯事实层面,来到虚构的艺术世界,打破了古典小说依赖史传传统的惯例。曹雪芹虽然吸纳了一些家族故事为创作素材,但是他所构想出来的艺术世界又远远超过了现实。也就是说,作者的人生经验只是原材料,它还需要完成从真实向虚构的转变,梦境结构正是其实现手法之一。

明清时期的白话小说往往把故事当成真事来对待,以此来吸引读者的兴趣,从而起到教化民众的作用。夏志清指出,与现代西方小说的虚构特质不同,在明清小说中,“作者与读者对小说里的事实都比对小说本身更感兴趣”[8]17,作者往往刻意营造一种如同史实的幻觉,读者也愿意相信故事的真实性。于是,《红楼梦》也一度被认为在现实世界有一个可供对照的底本,从而产生“考证派”和“索引派”两大阵营。陈洪认为这两派有高度相似之处:“两派都认为小说的故事是真实生活的‘拷贝’,小说中的人物是现实中人物的‘镜像’。”[9]5也就是说,两派都把故事情节坐实了,认为《红楼梦》中的故事或完全来自作者家事,或纯粹取材于政治历史。陈先生认为这两种研究路径各有局限,若换一种研究思路,即采用“互文”视角,就可以从文学的、文化的长河中找到《红楼梦》中诸多内容之由来。[9]13这正是一种回归文学本位的研究立场。余英时也认为要超越“自传说”和“索隐派”的研究范式,并明确肯定了《红楼梦》的虚构属性,认为曹雪芹塑造的是一个艺术世界或理想世界:“《红楼梦》作者的生活经验在创作过程中只不过是原料而已。曹雪芹的创作企图——即他的理想或‘梦’——才是决定《红楼梦》的整个格局和内在结构的真正动力。”[10]30-31

笔者认同陈、余两位学者的观点,即作为文学创作的《红楼梦》,不是作者用来为家族树碑立传的实录,更不是现实人物的一一对应,作者在写作中肯定用了很多艺术加工手段,书中自陈是“用假语村言,敷演出一段故事来”。因此,虽然作者对家庭闺阁中的各种琐事详加描述,细节繁复到无以复加(尤其衣饰饮馔等),但是于朝代背景、时事地点等与真实身份相关之处却绝口不提。作者有意使自己的创作向虚构而非史实靠拢,太虚幻境等梦幻描写正是他采用的一种写作手法。王安忆把太虚幻境看作《红楼梦》的后景,认为只有在它的笼罩下,“琐碎的事物才不再是琐碎的,终与日常的生活有了区别,不只是现实世界的局部的翻版,而成为曹雪芹的《红楼梦》一个完整的独立的心灵世界”[11]。尽管作品充满了密密麻麻的日常写实,仿佛就是在展示真实生活本身,但是那些梦幻插进来告诉读者,这都是作者的创造物。因此,虚实相生,“假作真时真亦假”,经由梦幻实现了由琐碎事件向小说虚构的嬗变。

这种虚构手法的应用未必是作者出于写作技巧上的自觉,更多的是非如此不可的必然之举。书中塑造的那个至情至性的世界,只存在于作者的理想之中,只能通过虚构、梦幻来呈现,“写实主义大师曹雪芹当然深刻地了解,他所向往的‘情’的世界在‘礼’的世界的重重包围之中,在真实的人间是绝不可能存在的。所以在《红楼梦》最初构想的阶段,大观园之终归于太虚幻境便早已是一个预定了的必然结局”[10]219。从这一点来说,梦幻情节使《红楼梦》具有一种不同于其他章回体小说的形而上的诗意色彩。

其次,由于梦幻情节的设定,《红楼梦》在叙事视角上超越了传统话本小说的说书人视角,叙事者的立场在梦幻情节的呈现中找到了安身之处。《红楼梦》虽然也反映了现实,但它和西方的现实主义小说还不能等同而语,后者提倡一种超然的、冷静中立的观察视角(2)事实上,完全客观的叙事视角很难实现,“所谓的全知几乎是不可能的。只要一开始讲关于某个角色的故事,叙述就似乎想把自己围绕那个角色折起来,想要融入那个角色,想要呈现出他或她思考和言谈的方式”(詹姆斯·伍德《小说机杼》,黄远帆译,河南大学出版社2015年版第4页),只不过现代小说的创作更具有理论和手法上的自觉。,它们隶属于两种不同的写作传统。然而,《红楼梦》在叙事技巧上仍表现出一定的现代色彩,即它把叙事者的声音折叠在了文本深处,其表现形式就是那些蕴含着警戒或预言的梦幻,它们不仅仅是情节的一部分,而且起到了评价人物、事件与指明教益的作用。而在古代话本小说中,这种对故事情节的暗示和道德的说教往往是通过说书人这个角色来完成的,说书人常常会打断故事,跳出来对事件或人物评品定论,表明自己的道德观念立场。笔者认为,《红楼梦》的叙事方式虽有话本小说的残余,但已同后者有了明显区别:行文中基本感觉不到说书人存在的痕迹(3)虽然行文中亦有“且听下回分解”等话本小说痕迹,但这只是囿于惯例的形式上的残余,在实际叙事中并没有一个明确的说书人角色。原因也许与《红楼梦》不是脱胎于史传叙事而是文人独创有关。,叙事者没有时不时地站出来指点故事的演进逻辑以及表达自己的看法。孟昭连认为,在《红楼梦》中,“说书人既没有用入话一类小故事衬托正文,也没有引用诗词歌赋大发议论,淡化了传统说书人的作用”[12]。当然,作为古典小说的一部分,《红楼梦》不可能完全自绝于以往的叙事传统,叙事者的影子并不能完全隐身,但为何里面的品评和说教显得不那么突兀和僵硬?这就与梦幻描写这种处理方式有关。

正是因为作者的评价性观点渗透在那些预言或警戒之梦里,所以在《红楼梦》里,传统小说惯有的太过流于表面的说教色彩被稀释了。浸淫于儒家传统的中国古典小说基本不会“为艺术而艺术”,它一定会寓教于乐,希望给读者以某种道德训诫,这已经成为一种创作套路。比如,和《红楼梦》同属世情小说的《金瓶梅》就用了因果报应的叙事模式,开场诗文中点明了恶有恶报的主题,情节最终以孝哥的超度作终。浦安迪说:“到了《金瓶梅》成文时期,把佛学说教这一套编入小说文体的美学轮廓中,已经成为一种固定的格式。它被当作一种约定俗成的惯例,其醉翁之意已经不在于说教本身。”[13]可以说,曲终奏雅劝诫世人莫要流连声色,是中国小说尤其是明清小说的一大写作模式。《红楼梦》也没有超脱这一点,全书32个梦幻,不少梦最直接的功能就在于警戒,而有些预言之梦本身也有警示意义。书中的梦境描写,如同人物跳出来念旁白,告诫读者不要重蹈覆辙。

如果仅仅止步于作者没有跳出来公然说教这一点,那么《红楼梦》和某些迂腐的劝善惩恶之作的区别还不是本质性的。《红楼梦》的特别之处还在于,从它在梦幻描写中表现出的立场来看,它对于“情”的态度是很复杂的。作者以游离于现实之外的梦幻作为评价渠道,极力说明“情”的虚幻和危害(秦氏姐弟、贾瑞、尤三姐等情种们纷纷死去),但在叙事主线中又对有情有灵性的人表达高度的赞赏。整个故事以此种悖论的形式存在着,既是对“情”的赞美,又是对“情”的批判,前者表露于现实,后者隐藏于梦幻。梦境描写体现出《红楼梦》寓意的内在张力,这显示出《红楼梦》的叙事和传统话本小说的讲故事传统判然有别,后者输出的价值观往往是单一的。从这个角度来说,《红楼梦》更接近于我们今天意义上的小说。本雅明曾比较讲故事和长篇小说这两种形式,他认为“写小说意味着在人生的呈现中把不可言诠和交流之事推向极致。囿于生活之繁复丰盈而又要呈现这丰盈,小说显示了生命深刻的困惑”[14]。因而,《红楼梦》的内涵比传统话本小说丰富和复杂。

究其原因,《红楼梦》的创作在一定程度上是基于个人的经验。因此,它可被看作一部感喟身世之作,一个潦倒文人的忏悔录。曹雪芹创作小说追忆往昔的时候,以欣赏和怀念为主,但毕竟经历了世态炎凉、中年困顿,在态度上不可能只是赞美而全无批评反思。他在穷困的后半生,未尝不曾后悔过当初没有留意仕途经济,克绍箕裘,重振家声(4)书中贾宝玉的平行人物甄宝玉最终就走上了所谓的正路,也许这是作者在设想另外一种可能。,但曹雪芹本人又是一个至情至性之人,他不能违抗压抑自己的本能,才有了这种对待“情”的矛盾态度:一方面是对“情”之欣赏,另一方面笔墨间又隐然夹杂着作者的自省、自忏情孽。从某种程度上说,这已然呈现出现代复调小说的特征。

要言之,作者用个人经历所带来的印象和感情作为材料,以梦幻描写作为布局裁剪的手段,使得《红楼梦》具有了不自觉的现代意义上的虚构属性,超越了一般话本小说说书人的叙事视角和劝善惩恶模式,将其上升到文学的审美层面。正如昆德拉所说:“小说是这样一个场所,想象力在其中可以像在梦中一样迸发,小说可以摆脱看上去无法逃脱的真实性的枷锁。”[15]梦幻情节的介入增加了小说形而上的诗意色彩。

三、对传统叙事的继承:梦幻情节之寓意

通过以上阐释可见,从梦幻情节的设定这一角度来看,《红楼梦》在叙事技巧上已经相当成熟,同传统话本小说有了质的区别。但是,它这种突破还是有限的,我们依然可以看到它的叙事模式保留着一些传统叙事的惯例,这一点在梦幻的寓意上体现得最为彻底。

梦幻揭示了全书主旨所在。“梦”在中国文化中是一个屡见不鲜的意象。与今天“梦想”这个词所具有的积极奋斗意义不一样的是,“梦”在古代具有很强烈的虚无主义气质,它隐喻着短促而美好的事物转眼成空,象征着不可企及的梦想高不可攀,它迷离飘忽,捉摸不定。如《庄子·齐物论》所云:“方其梦也,不知其梦也。梦之中又占其梦焉,觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也”[16],即以恍惚迷离的梦境来消弭梦与现实的界限,破解心中的执念。

这一观念来到叙事文学领域,往往隐喻着人生无常如镜花水月之空,比如唐传奇《南柯太守传》中的“南柯一梦”,《枕中记》中的“黄粱一梦”,都是主人公攀登至人生巅峰又重重跌落,醒来方知是大梦一场的故事。因此,以“梦”来隐喻人生是古代小说的一种写作惯例。这一点在明清文学作品中体现得尤为明显,比如张岱的两部书《西湖梦寻》《陶庵梦忆》都以“梦”命名,表达强烈的今昔对比之感,慨叹“繁华靡丽,过眼皆空,五十年来,总成一梦”[17];清代小说《林兰香》叙述一个家族的盛衰历程,其开卷云:“天地逆旅,光阴过客,后之视今,今之视昔,不过一梨园,一弹词,一梦幻而已。”[18]浸淫于此种文化语境中,这种无常与虚幻的观念不可避免地影响到了曹雪芹,从而深刻地镌刻在《红楼梦》文本的气质中。综观全书,处处是世事无常、泰尽否来、荣华难久持的慨叹。

例如,第一回开篇,石头动了凡心,想去人间享受荣华富贵,一僧一道劝说道:“那红尘中有却有些乐事,但不能永远依恃;况又有‘美中不足,好事多魔’八个字紧相连属,瞬息间则有乐极悲生,人非物换,究竟是到头一梦,万境归空。”又比如,甄士隐在女儿失踪、家中遇火之后,又因田庄遭水旱鼠盗无处安身而投奔势利的岳丈,种种遭遇使他贫病交加,前半生的平安富足与后半生的凄凉惨淡形成鲜明对比。当他听到跛足道人所唱的消极的《好了歌》时,一下子彻悟了,亲自为其作解注。甄士隐的人生经历,道尽了乐极悲生、福祸相依、甘尽苦来、繁华转眼成空的世态与感慨。

而甄士隐又何尝不是宝玉的影子!曹雪芹借梦幻描写,揭示了命运的必然与偶然。只有经历过人生的大喜大悲、贫富荣辱升降沉浮之后,才会生出如此感喟。作者的经历让他洞察到世事无常,他无法解释为何变故如此迅猛,于是把家族败落的原因归根于运终数尽,虽有凤姐之能干,探春之改革,终不能阻止宁、荣两府大厦倾圮,在败亡的道路上一路狂飙。为什么要给整个故事套上一个梦幻的框子?就是要用因果报应来解释命运的不可知。全书弥漫着彻骨的沧桑悲凉,整部书都在宣扬,无论多么极尽荣华,最后不过是“食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”。《红楼梦》不惮以梦幻的笔法提前预支情节,它似乎有心以此让我们对人世虚幻的一面保持清醒的认识。

美好的事物总不长久。宝玉或者是曹雪芹发现,他所钟情寄托的一切事物不过是虚无的梦幻泡影,作者所追忆的亦是一场逝去的繁华旧梦。宁、荣两府自盛而衰,“金陵十二钗”由荣到悴,宝玉从富贵王孙变成贫穷寒士,曾经的繁华与当下的潦倒对比太过强烈,如同梦幻一般,这也正是作者一再提醒读者注意的小说主旨所在。名与利转眼成空,爱与欲镜花水月,如何寻求最终的解决之道?《红楼梦》和以往的多数小说一样,选择了佛家道家的哲学作为慰藉。作为浸淫在中国传统文化中的人,曹雪芹给出这种解答可以说是必然的。也就是说,他的思想背景引导着他走向这样一条道路。当然,作者的内心也充满着迷惘与撕扯,进取与遁世、红尘享乐与了然解脱等相互矛盾的观念在《红楼梦》中屡屡出现。夏志清认为:“作者对中国诸种形形色色的思想流派的兼容并蓄也许使小说变得纷然杂陈、含蓄朦胧,但这也正是小说所以伟大、所以丰富复杂的一个必要条件。”[8]255最终,传统文化语境中“梦幻”特有的悲哀和幻灭的意蕴在《红楼梦》中光大发扬,使其成为“彻头彻尾之悲剧”[19]。

四、结 语

《红楼梦》虽然深深植根于古典小说传统中,但作为其中的巅峰之作,它的内容和形式都显示出一种超越性。夏志清认为:“尽管《红楼梦》在形式和文体方面仍是折衷的,但从它的注重人情世故,从它对置身于实际社会背景上的人物的心理描写来看,它在艺术上即使不领同世纪西方小说之先,也与其并驾齐驱。”[8]17笔者认为,相比同时代其他小说,《红楼梦》在叙事形式上也有前卫的一面。虽然它还没有完全告别传统小说关于梦幻寓意的叙事惯例,还没有像西方意义上的现实主义小说那样执行逻辑严密的写实路线,营造一种身临其境的真实感,吊足读者的阅读期待;但是,《红楼梦》借由梦幻设定,完成了从现实到虚构的转变,而且还以梦幻承载了作者的反思评价,从而消减了传统话本小说中说书人角色带来的僵硬之感和说教色彩。梦幻设定也隐隐体现出作者对于“情”的矛盾心态,从而使主题呈现复杂性。因此,梦幻情节描写对于《红楼梦》的叙事有着深刻意义。总之,“梦幻”赋予了小说更加深厚的内涵,各种矛盾在文本间共存——真实与虚构、繁华与无常、情痴与理性等,整部《红楼梦》的丰富意蕴在“梦幻”这里得到了呈现和解释。