平台崛起

——数字营销时代的中国广告生态研究

2021-12-03王战谢梦格

王战,谢梦格

(湖南师范大学新闻与传播学院,湖南 长沙410081)

进入数字营销时代以来,影响广告产业构成的用户、技术、市场规模和主体等都发生了颠覆性变革。从行业视角来看,传媒产业的边界正在不断拓展与泛化,直播、知识服务、电竞、网络游戏等新兴传媒产业如雨后春笋般生长,传统媒体和企业却日渐式微。而从媒介技术视角来看,大数据、人工智能、5G新技术彻底打破了不同产业之间的界限,广告产业与其他产业快速深度融合,新的商业模式和盈利模式不断涌现。纵观传媒产业的泛化和数字技术对广告业态的颠覆,互联网平台型广告巨头的崛起表现得最为直观,新冠肺炎疫情的暴发又再次加速了这一进程。以“字节跳动”为例,从2016年到2020年,其广告收入实现了几十亿到上千亿的跃升,而与这种增长态势相伴相生的是信息流广告、社会化广告、效果广告的火热,以及广告产出逻辑的不断变更。在互联网平台型广告巨头崛起的背后,蕴藏的是一场由内而外最终席卷整个广告生态的深刻变革。

一 媒介生态概念的缘起与广告生态的界定

麦克卢汉于1967年在《媒介即信息:效果一览》中首次提出“媒介生态”这一概念,随后这一概念被波兹曼正式定义为“媒介作为环境的研究”①波兹曼在一次演讲中首次正式提出“媒介环境学”概念,并将其范式表达为“媒介作为环境的研究”。。大卫·阿什德在《传播生态学:控制的文化范式》一书中指出传播生态主要包含信息技术、传播范式和社会行为三个维度,三者彼此互动、相互影响又蕴含着深层规律。阿什德将“传播范式”界定为一种预先设定的媒介模式,它规定了构成传播结构和意义的时间与空间等变量,这些变量涉及传播过程和传播符号的应用,具有“元传播”的色彩。国内学者支庭荣则将“传播生态”划分为中间层、内层和外层:中间层以专业技术与媒介为主体;内层的传播活动和现象构成了个体与社会双重意义上的“皮肤”;而外层则是更广阔的经济、社会和政治等制度安排。邵培仁认为,一个完整的媒介生态系统理应由媒介生态因子和环境两个要素构成,媒介既在环境中,同时其本身也构成生产与传播环境,由此环境又裂变为内环境与外环境。

阿什德在其专著中曾指出,随着信息技术被介入越来越多的社会情景,传播媒介的变化改变了社会进程、社会关系和社会行为[1]1。这一观点在当下的媒介生态情境中正在得到一一验证。在语言和文字传播时代,人的发音器官和书写介质决定了传播形态和人们的社会行为,但人的思想与行为仍然可以独立于媒介存在。进入大众传播时代,媒介几乎构成了人们所有社会行为的中介条件,媒体营造的拟态环境反过来作用于实在的社会环境,受制于媒介技术的传播范式不仅变革了新闻业态,亦重塑了每一个普通人的传播行为。而在当下的数字时代,信息技术的蓬勃发展使其作用于传播范式和社会行为的权重进一步提升,所有人的社会生活都在不间断的技术互动中被重构。

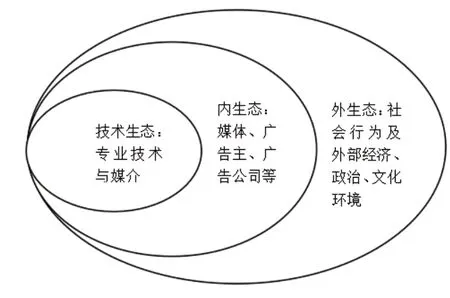

作为现代传播生态中的重要一环,广告同样蕴含着传播互动过程中所含要素之间的层级与关联,这为广告信息提供了传播空间与关系维系,使传受主客体有机地结合在一起,形成相互依赖、相互关联的共同体[2],信息技术在传播生态中不断提升的权重同样在广告生态中一一呈现。在汹涌的数字化浪潮之下,从“媒介融合”概念最初被提起时菲德勒所说的“能理解汇聚的人寥寥无几”到如今的“无融合不媒介”,广告传播范式在数字化融合实践下不断地走向集约统一。如果说传统广告生态下的广告主、媒介与广告公司是各自为政的阶段性“利益联盟”,现有的广告生态下他们则已完全蜕变为水乳交融的全局性“共生有机体”。在这样的融合发展环境下,广告生态成为一个开放性系统,开放的数字技术环境带来了信息和价值的交换以及生态系统内部资源、能力和创新的整合,进而深刻地反映在所有的广告行为与运营流程之中。数字化的平台型巨头正是在深度整合的基础上率先实现了广告传播范式的变革,从最初需要倚仗传统媒体资源的广告主,到日益平台化成为具备编码、解码能力的媒体式的存在,再凭借平台升级与业务拓展蜕变为广告公司中的佼佼者,不断颠覆与重构传统广告模式。文章对数字时代广告生态的研究正基于此:技术的发展催生了新的广告传播范式,并逐步作用于整个社会广告环境。结合阿什德和支庭荣对媒介生态的界定,文章拟将广告生态划分为技术生态、内生态、外生态三个圈层:其中技术生态指以专业技术与媒介为主体的中间层;内生态即广告内生态,泛指媒体、广告主、广告公司三大主体及其引导的传播活动与现象;广告外生态则指与广告发展相辅相成的社会行为及外部经济、政治、文化环境(如图1)。

图1 广告生态圈层

不论从维纳的“信息控制论”视角来看,还是从“技术的社会形成论”视角出发,广告生态三个圈层之间的紧密相关性毋庸置疑,它们生而独立却又在彼此规约之中。广告技术生态中的每一次变革都会引发内生态三方在广告制作与传播中的动线更迭,进而影响消费者的购买决策与外部经济文化环境;内外生态对广告信息内容的把关与规范,亦在无形之中给予技术生态双重规约。在广告的整个运作过程中,内生态三大主体——媒体、广告主、广告公司——及其相互成就与掣肘是广告生态研究的核心。而在广告内生态因为平台巨头“捆绑”式的融合发展而被裹挟着向前时,三大主体也在不断突破与自我重塑,技术生态与外生态同样在此语境下有了种种新的呈现。

二 数字化与平台化:从“主体之变”到“生态之变”

乔治·吉尔德的梅特卡夫定律指出:一个网络的用户数目越多,那么整个网络和该网络内的每台计算机的价值也就越大,网上资源也将呈几何级数增长。数字时代下,万千用户赋予平台的价值远超平台创建之初所耗费的资源,用户既消费内容也创造内容,作为流量本身,其超强的变现能力是平台获取资本的“泉眼”所在。在“媒体登陆平台,平台抢占用户”的融合语态下,广告经营的集约统一化转向成为主流,数字化与平台化的转向也从单个主体渗入到整个生态。

(一)数字化营销成为生态主流

随着移动互联网技术的发展与智能终端设备的普及,传统媒体的信息主导地位逐渐被移动终端所取代,纸媒的关停与电视行业的寒冬成为常态。截至2020年年底,我国通过手机使用互联网的用户比例高达99.7%,手机成为受众信息接触最重要的媒介载具。当技术生态意义上的数字化得以实现,用户与企业作为外部环境中的核心因子,一方将媒介数字化使用默认为日常,另一方则从信息数字化走向流程数字化再逐步向业务数字化迈进。媒体、广告主、广告公司作为内生态三大主体,其数字化转型在整个广告生态中也以最剧烈的方式呈现,数字化营销成为其生态主流。

传播学者喻国明在论及互联网与传统媒介的新型关系时指出,“互联网是一种‘高维’媒介,在传统媒介的基础上生长出了新的社会空间、运作空间与价值空间”[3]。互联网将一切媒介作为自身的内容,成为一切媒介的媒介,而传统媒体成为丧失了平台优势的内容生产商,只能免费把内容交给别人,在平台上售卖广告的权利被剥夺。互联网时代尚未到来之前,传统大众媒体凭借其庞大规模和布局填补了用户媒介接触不足的信息空洞,能触及受众的媒体即可被奉为“神祇”,具备强大“可视性”“可听性”“可读性”的大众媒体因此成为传统广告和公关的最优选择。流量时代下,“谁能满足受众,谁就能被广告主满足”,在移动互联与社交网络的情境下,大批受众转向移动终端寻求满足,广告主的数字化转向只能沦为现实,媒体和广告公司也在潜移默化中加速了这一进程。其次,基于精准算法建构的数字化营销,不仅能快速定位目标用户,还能促使平台上的交流互动由“内容—用户”的传统关系倒置为“用户—内容”的新型关系,从而达到快速直观的广告效果。新兴技术的持续涌现让数字广告充满活力,也刺激着广告主在广告投放与媒介选择上不断转道数字化平台。

据《2021中国数字营销趋势报告》调研数据显示,广告生态中数字化营销的主流态势正愈演愈烈,除NEW TV和户外广告外,67%的广告主表示将增加移动互联网的广告投放。除了在媒介资源选择上的明显偏向以外,广告生态的数字化营销倾向同样体现在广告形式和营销方式的选取中。在广告形式上,短视频、KOL、信息流广告以其显著的转化能力成为广告主的优先选项;在营销方式上,倚仗数字平台的社会化营销与内容营销备受认同,网络剧集和网络综艺的植入与展示赋予了品牌和消费者最短的连接途径。在数字化广告生态的全新语境下,营销的目标不再单纯地体现为媒体采买,也不只是企业的品牌塑造,更不仅仅是对销售效果的追逐,而是成了汇聚多种目标和效果的整合性市场行为。

(二)媒体融合打造生态平台盛宴

移动互联网时代下,用户为王,用户不再被动接受媒体的单向度传输,而是主动参与内容的生产、分享与传递,流量为其力量赋权。在互联网思维下,媒体需要的不再是“一次性”的出圈效应。媒体若要拥有持久稳定的用户与流量,仍需借助平台与生态的内循环优势,只有使用户在自身平台圈内形成持续性的群体认同,才能在流量效应下激发其权力的释放。网络时代的“狂欢”,不再是巴赫金所描述的“在狂欢节期间,人们尽情放纵自己的原始本能,在人群中开怀畅饮,纵情歌舞”,而是在赛博空间里催生出的众声喧哗的、对多个领域多个阶层造成巨大影响的网络现象。作为广告生态的核心主体之一,媒体要转型成功,就需要为用户搭建一个让狂欢经久不息的平台,网络社会平台与信息协同生产缺一不可,环环相扣。

2020年,阿里、字节、腾讯、百度和京东五大巨头占据了中国互联网广告近7成的市场份额。在“平台汇聚流量”与“媒介融合”双重业态的推动下,众多媒介纷纷开始探索广告内容制作与自身媒体运营的融合,从数字化转型到致力于打造自己的广告平台。湖南卫视作为传统电视行业的龙头,率先以芒果生态圈为核心打造全媒体集团:积极实现了从“观众”到“用户”的变更,从生产“电视内容”到打造“IP资源”的变更,最后逐步实现从“内容制作机构”到“内容分发平台”的转型升级。在众多传统媒体陷入凛冬之际,湖南卫视顺应数字化传播转型发展的时代洪流,以其优质的用户吸纳能力和广告运营能力,跃升为唯一能够与“爱优腾”比肩的传统媒体,成为成功转型网络视频平台的范例。通过平台与生态圈的建构,互联网媒体借助大数据向广告主提供更精准的广告到达和更直观的广告反馈,效果广告、信息流广告等新形式也在激发用户参与的同时,不断提升着媒体广告传播每一环节的有效性。

广告生态的数字化转型是全面而深刻的,平台融合的生态呈现同样不会只在单一的媒体上。在广告技术生态中体现为,平台盛宴催生了一系列基于媒介和技术设置本身的变革,“联合与连接”是变革的核心主题,目的是打破场景与场景的阻隔,消弭公域与私域的界限。而在内生态中,除了传统广告意义上的媒体走向平台化,互联网广告市场上的平台巨头也在不断强化自己的“广告平台”属性:它们基于广告投放与用户的交互方式、广告投放与销售的连接形式,形成极具自身特色的全开放、半开放和半封闭模式。以抖音和头条为例的媒介属性平台,通过内容或KOL连接交易或分发内容,形成半开放状态;以淘宝和京东为例的电商属性平台,通过推荐内容和直播增加用户黏性和购买效率,形成半封闭状态;而以微信为代表的社交属性平台,通过小程序或KOL连接线上和线下交易形成开放体系;以喜马拉雅为代表的音频属性平台,则通过硬件连接增加用户渠道和广告容量形成新的开放体系。平台赋予了广告主追求范围更广、价值更高的投放的权利,也让品牌建构的基础由产品转变为用户。当流量边界与用户圈层被重重突破,无处不在的用户渠道触及更大范围的人群,广告外生态的界限也会随之扩张甚至泛化,更多用户会被卷入广告生态之中成为消费者,广告无远弗届的时代可能就此到来。

(三)广告经营去乙方化助推广告生态一体化

在过去媒体一家独大的时代,以4A广告公司为首的专业广告服务机构把控了广告经营的两大核心业务——广告创意策划与媒介广告投放。对广告主来说,能够委托到知名的广告代理公司,就意味着拥有了优秀的广告创意和优质的媒介策略。而进入数字营销时代,传播权不再为大众媒介所垄断,技术赋权让受众个体的话语声量得到跃升,而当手握用户与流量的平台集团成为新一轮的“广告公司”,“4A 已死”的观点也逐渐沦为现实。

广告主为自身提供广告服务,这一“去乙方化”逻辑在广告代理萌生之前就已在广告界存在,而伴随数字化技术的发展与广告主整合营销实践经验的积累,“去乙方化”也重新被那些本身就是行业佼佼者的广告主们所接纳。2019年LinkedIn推出的《中国B2B品牌全球化营销白皮书》指出,目前美国很多科技类公司都出现了in-house①In-house又称为广告主衍生广告公司或者广告主自建广告公司,专指由广告主出资组建,专门负责该广告主的广告业务的广告代理公司。部门的情况,in-house“将是未来的一个趋势”。知名电子公司Anker在意识到传统广告代理公司难以跟上行业环境变化和满足自身广告需求的问题后,建立了自己的in-house部门。日用消费品巨头宝洁也在削减全球广告预算的前提下,成立了inhouse广告机构,聘请来自各大知名4A集团的广告人组建团队,为宝洁的广告投资回报率保驾护航[4]。相较传统的广告代理委托,企业自建的内容中心更能洞悉和契合自身的需求与侧重,在运行效率与投资回报率上也呈现出其特有优势。

与此同时,媒介力量拓展所催生的“去乙方化”也在重塑原有的广告传播范式。前文所谈到的平台型广告巨头的崛起就是媒介商业触角延伸的一大佐证。通过创作优质的自制内容,部分媒介形成了“制作内容—传播内容—收获受众—售卖受众”的产销闭环。除了传统的广告位售卖业务,兼具内容生产能力的媒体也开始为品牌方定制平台专属的营销布局。以伊利旗下品牌“金典”在湖南卫视自制综艺《歌手》中的整合营销为例,节目为冠名商提供了多元化的营销方式:片头与片中的随片广告、嘉宾口播,节目中品牌情结植入的原生广告,节目同步的微博热搜等新媒体营销广告,以及购物系App的同步宣传和商品促销活动。以爱奇艺和抖音为代表的视频和短视频平台同样如此,借助互联网的流量红利,利用自身的数据内容与运营优势,为广告主提供层出不穷的广告整体打包贩卖形式。例如爱奇艺在网络剧集和综艺中的中插广告,常常采用剧组成员,根据原作品的人物设定和特定情节来进行广告片创作,以带给观众沉浸式的广告观看体验。在“媒体+广告公司”的一体化平台之上,以“乙方”身份存在的广告代理公司不再是广告运营必要的主体;而在广告经营逐步“去乙方化”的发展过程中,整个广告生态也更加趋向“新生态”。

三 数字广告生态下的挑战与对策

互联网平台型巨头的崛起催生了整个广告生态的颠覆与重构,在未来的发展中,平台与用户仍然是核心主题,但与其相关的话题不应止步于效果测度与流量轰炸。诚然,高度数字化的广告生态焕发出前所未有的生机,启动了一场信息技术引领的广告范式革命,创造了一个碎片化、多中心、强效果的“平台化”传播纪元。但同时,平台巨头的“融合式”垄断、数据与伦理之间难以避免的背离、效果至上的“社会性”之困,这些囿于技术与“资本理性”的“副反应”也在内外生态中逐渐显现出其矛盾性与复杂性。

(一)垄断:圈层内马太效应显著

移动互联网的发展注定着传统媒体的式微,中国媒体广告市场也在以不断刷新的数据佐证人们的猜想。作为“老大哥”的电视台虽然仍占据着广告经营额的第一把交椅,但电视广告收入已然增长乏力;最为明显的当数报纸和期刊媒体,报社广告收入大幅下跌的趋势已经难以扭转,期刊媒体也大批宣告停刊;广播电台媒体的发展也到了举步维艰的地步。而互联网平台型广告巨头的崛起无疑使传统媒体与互联网媒体在广告市场格局中的地位愈加倾斜。广告内生态的马太效应除了反映在新老媒体之中,在互联网媒体这一圈层内部也日益凸显。在新技术替代传统互联网产品之时,BAT传统三强的营收持续保持较高增长:2020年Top媒介竞争格局中最明显的变化是购买交易、短视频等媒介的广告营收进一步提升,但除了“字节跳动”出品的“抖音”以其“短视频+交易”的媒介属性跻身三强外,媒体广告营收前四位中的三位仍被BAT牢牢占据。头部企业的市场集中度过高、市场进入壁垒较高以及大型平台企业的强大产品控制力共同决定了我国互联网广告行业垄断竞争的寡占型市场结构。各广告营销服务商为增强竞争优势所进行的市场行为又进一步稳固甚至是抬升了市场集中度。如同《圣经》中所说:“凡有的,还要加倍给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。”能进入互联网广告竞争格局中的媒介,本身就已经占据着传播生态中的传播优势和话语霸权,在掌控庞大用户数据的基础之上,其触角延伸到国民经济中重要的领域或部门;随着资本汇聚与流量集中,其渗透力和影响力与日俱增,相应地也在不断挤压着圈层中其他媒体对资源和用户的获取。

当下的互联网广告市场竞争正在经历一场新旧动能的转换。新生力量的崛起也是对数字广告领域市场竞争的强化,头部媒体平台的行业集中度越高,垄断就愈加严重,从而导致创新性不足等一系列副反应,最后伤及的是广告内外生态的正常运转。中国广告新生态发展至今,需要更多借助国家的力量:出台制度规范,预防和打击广告行业内的平台不正当竞争;设置国家级的互联网数据监测服务中心,并在一定范围和条件下向企业开放,以降低互联网头部企业对行业内数据资源的垄断;加强监管力度,丰富监管形式,对兼并收购等直接影响市场公平竞争的社会行为进行审查监管,拆解市场壁垒[5]。

(二)伦理:技术强权与数据霸权

数字营销时代的数据因其稀缺性和独占性成为互联网平台型巨头的核心竞争力,也成为最大的行业壁垒之一。从企业自身发展角度看似乎无可厚非,但从更为宏观的视角来看,则是对大数据“共享”这一核心要义的违背。当拥有数据的企业出于自身利益考虑将数据封闭,形成“数据孤岛”后,数据的价值将大打折扣,不仅与“大”数据南辕北辙,数字伦理与社会道德间的裂缝也会更加难以弥合。据eMarketer的研究报告显示,数据造假已成为损耗数据价值的最大“利器”。2020年,第三方机构Wolfpack Research发布质疑报告称爱奇艺数据造假,包括用户数造假、收入造假、消耗虚假现金等,致使爱奇艺股价大跌。广告生态圈层环环相扣,数据造假也不止存在于媒体机构,在小红书、抖音、微博等平台之上,整个KOL市场内部已熟稔“转赞评”数据的明码标价。除了技术水平制约等客观因素,资本过度的“经济人”理性与趋利性的铤而走险也加剧了这一矛盾。究其根本,数据造假正是广告主、广告公司和中间媒体“KPI至上”的产物。人工篡改数据营造出的繁荣假象不只是对互联网广告技术本身的叛离,不对称的信息差更会误导内外生态中的每一主体,长此以往扰乱的会是整个互联网广告市场。

媒介平台对数据采集与处理的技术强权直接导致其对数据拥有霸权,还催生了一个“不公”的温床,滋生出一个个消费意义上彼此独立、相互隔绝的“数据孤岛”。受众不仅在价值观共享上陷于回音室,在日常的物质消费和精神审美中也难以跳出舒适圈。除了让文化意义上的用户认知与群体认同陷入固化危机,技术生态中的取向趋同也会进一步加固外部的马太效应。类似的数字伦理也会相继体现在对隐私权的忽视和归属权的不当运用之中,内生态三大主体作为广告负面效应的第一问责方,其层层叠加的数据滥用现象必然会使互联网广告的“美好时代”面临更多的诘难。面对层出不穷的数据问题,广告生态作为互联网生态中的重要一环,更应重新树立起权威与专业的标杆,不为技术所控,在顺应时代潮流发展过程中应时刻不忘人对技术控制的重要性。国家应构建多元主体共治的数据垄断监管体系,对平台经济的运行采取大数据实时监控的管理方式。在数据分析处理阶段,应统一多源数据标准,准确评估数据价值,防止数据伪造、篡改、标准不统一等问题的出现。同时应该对数据流通过程进行追踪溯源,实施数据监管、违法监测,防止数据垄断和数据隐私侵权[6]。在立法层面,放宽反垄断法中关于实施主体的限定,适当加重实施大数据杀熟行为的经营者责任,同时也要通过法规制定促进数据对用户的开放与共享,切实防止个人隐私数据的泄露。

(三)效益:数据追逐与社会价值

媒介环境学派主张探究传播技术的符号和物质结构如何对文化产生深远的影响,与生态学中的相互规制异曲同工。广告传播生态同样如此,外生态中的政治、经济、文化环节稍有变动,亦会在整个广告生态中引发一场蝴蝶效应。而2020年受新冠肺炎疫情影响,在传统广告投放基本处于负增长时,社交广告、信息流广告以及程序化购买等却基本保持2倍以上的增长速度。平台化与数字化营销促使品牌展示转向效果广告,2020年效果广告占比达65.1%,而这一数字在2019年仅为49.6%。从这一视角出发,数字化营销对广告外生态乃至整个经济环境的促进作用日益彰显。与此同时,其背后映射的是这样一种趋势——品牌的传播重心已经悄然转移:企业不再执着于品牌形象的传播,对营销效率和价值的追逐开始进入常态化的阶段。在过去的品牌传播过程中,内生态三大主体对广告营销的审美与文化传播各有偏重,而平台化态势对数据效果的侧重则引发了整个广告生态对社会性痛点的无尽追逐——借痛点引出内容,再以仪式和场景助推用户进行深度互动——成为广告运营的关键,最后呈现的营销效果成为唯一的评判标准。

平台化转型与数字化营销正如火如荼,广告生态最终演进的效果仍然扑朔迷离,但一个社会性的广告传播外生态已然建立:作为广告主的品牌商更加注重销售与营销的连接,加强了线上销售渠道与电商平台的合作,也更加注重场景与场景的连接。例如喜茶与QQ音乐联合打造的“灵感音乐公司”,基于典型生活场景与品牌场景叠加营销,在都市青年群体中取得了良好的营销效果。为了实现对用户注意力的获取,广告营销聚焦消费者的情感痛点和符号支柱,以“触动与认同”换取“分享与互动”,众多平台与品牌借助强弱不一的社会性连接为自身创造了数以亿计的收益。与此同时,社会性连接的强化也意味着意见领袖力量的渗透与扩张,广告内生态中的“去乙方化”现象将愈演愈烈,长此以往,政府的品牌营销监管可能面临更多的障碍。平台社会化转型趋势之下,数据与算法的力量也在与日俱增,技术生态在不断发展自身适应新的广告环境,与之相应的制度与法规同样亟待更新。广告外生态的社会性演进不是封闭的,其在内生态中表现为对广告效果的追逐,在技术生态中则体现为对数据算法的苛求,这种追逐与苛求会引起外生态的思考与回应,最终,又再次回归到整个广告生态,掀起新一轮的变革与发展。

四 结语

诚然,技术催生下数字营销时代的来临惠及了整个地球村,而在广告市场,平台化与数字化无疑也像一阵飓风改变了整个广告生态圈:内生态数字化变革如火如荼,技术生态也在不断加强自身的适应性,而外生态已在网络社会良性发展的大道上稳步前行。然而“水能载舟,亦能覆舟”,数字化与平台化深入发展相伴而来的一些“副反应”也在广告生态的变革过程中愈加明晰,与自然生态圈一样,一个环节的突变最终可能演化为整个生态圈的土崩瓦解。互联网技术生态的变革推动内生态广告主体传播范式的变更,再逐步作用于与之相关联的全部社会行为;“副反应”同样如此,因而相应的改良也不应局限于某一主体,而应指涉整个生态。互联网无“界”,但广告业理应有“诫”。全新的生态注定带来焦灼,但变局意味着机遇,迷茫伴随着选择,对传统的诘难蕴含着对创新的憧憬。面对诸多困境,中国的广告主、广告公司、受众以及力量日益壮大的网络媒体平台皆需直面自身问题,以构建一个更加遍布生机的广告传播生态;相应地,一个良性发展的广告生态必然会使各个圈层各个主体的发展更加充实和恒久。