剪切波弹性成像与超声点状强回声计数法诊断侵袭性基底细胞癌的对比研究

2021-12-03梁键锋陆俊名吴汉辉詹德瑞董月珍

梁键锋 李 程 陆俊名 吴汉辉 詹德瑞 董月珍

基底细胞癌(basal cell carcinoma,BCC)是人类最常见的恶性肿瘤,发病率呈逐年上升趋势。该病通常起源于表皮的最下层,主要累及头面部,复发率较高,尤其是在皮肤比较薄的区域[1]。高频超声具有高分辨率的优势,能清晰显示BCC的内部结构特点及浸润深度,目前被广泛应用于BCC的治疗前评估,其中以Wortsman等[2]提出的超声点状强回声计数法(hyperechoic spots count,HSC)最常用。由于该方法主要是在二维超声图像上进行后处理分析,对仪器的性能要求低,临床应用较为广泛,但重复性较差。剪切波弹性成像(shear wave elastography,SWE)能通过测量病灶内部的剪切波传导速度评估病灶的软硬程度,受阅片者影响小,重复性较好,临床应用广泛。本研究应用SWE技术测量BCC杨氏模量平均值,并与HSC法比较,旨在对比二者鉴别BCC侵袭性的诊断效能。

资料与方法

一、临床资料

选取2017年1月至2020年12月我院皮肤科经手术病理确诊的BCC患者95例,其中男53例,女42例,年龄48~82岁,平均(68.4±10.6)岁,病程1~5年,平均(2.4±0.8)年。其中,侵袭性BCC 15例,包括浸润型7例、混合型4例、微结节型和硬化型各2例;非侵袭性BCC 80例,包括结节型50例、混合型19例、浅表型11例。所有患者均因皮肤肿物或皮损就诊,伴或不伴肿物或皮损出血。本研究经我院医学伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

二、仪器与方法

使用东芝Aplio 500彩色多普勒超声诊断仪,线阵探头,频率5~18 MHz。患者体位以能充分暴露病变为宜。常规超声观察病变所在层次、病变形态、内部回声结构、后方回声变化、病变与周围结构关系等,测量病变的最大径、最大浸润深度;彩色多普勒观察病变内部及周边的血流分布情况。随后将病变的最大切面置于图像的中央,冻结图像,由两名经验丰富的超声医师进行读片分析,使用HSC法对图像中的最大切面点状强回声进行计数,计数结果取两人获取结果的均值。点状强回声计数≥7个判断为侵袭性BCC[2]。切换到SWE模式,静置3~5 s,待图像稳定后冻结,测量病变的杨氏模量平均值,重复测量3次取其均值。

三、统计学处理

应用SPSS 24.0统计软件,计量资料以±s表示,两组比较行配对t检验。绘制受试者工作特征(ROC)曲线分析杨氏模量平均值诊断侵袭性BCC的截断值。SWE与HSC法对侵袭性BCC诊断效能比较行配对χ2检验(McNemar检验)。P<0.05为差异有统计学意义。

结果

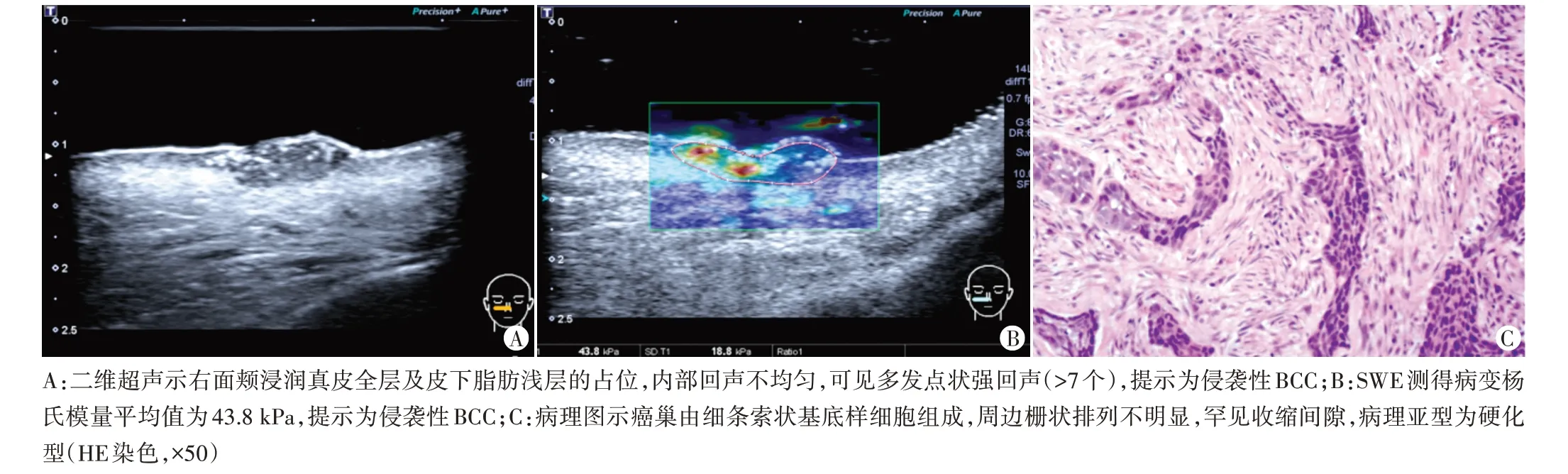

侵袭性BCC杨氏模量平均值为(32.7±11.2)kPa,非侵袭性BCC杨氏模量平均值为(25.6±5.1)kPa;二者比较差异有统计学意义(P=0.001)。见图1~3。

图1 侵袭性BCC的二维超声图、SWE图及病理图

图2 侵袭性BCC的二维超声图、SWE图及病理图

图3 非侵袭性BCC的二维超声图、SWE图及病理图

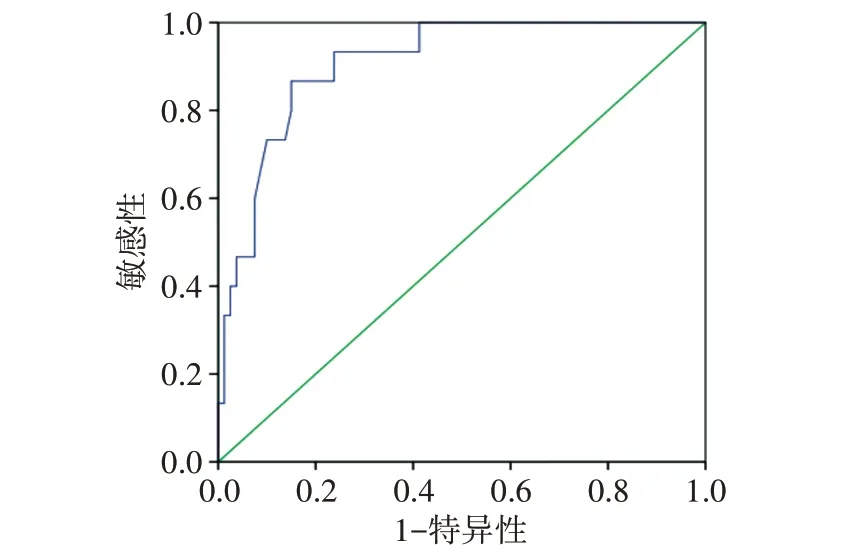

当杨氏模量平均值截断值为25.7 kPa时,ROC曲线下面积为0.909,见图4。其诊断侵袭性BCC的敏感性、特异性和准确率分别为86.7%、85.0%和80.0%。以最大切面点状强回声≥7个诊断侵袭性BCC的敏感性、特异性和准确率分别为60.0%、61.8%和61.1%。SWE诊断侵袭性BCC的敏感性、特异性和准确率均明显高于HSC法,差异均有统计学意义(均P=0.000)。

图4 杨氏模量平均值诊断侵袭性BCC的ROC曲线图

讨论

在BCC的高频超声图像中,病灶内部的点状强回声被认为是其特征性表现[3]。此外,Wortsman等[2]通过回顾分析发现病灶内点状强回声总数与BCC的侵袭性相关,当病灶最大切面点状强回声计数≥7个时,预测侵袭性BCC的敏感性为79%,特异性为53%。本研究使用该方法预测侵袭性BCC的敏感性和特异性为60.0%和61.8%。分析可能与不同阅片者对点状强回声的定义存在认知差异有关。本研究也出现了两名阅片者对同一图像的点状强回声计数结果差异较大的情况。以往文献关于BCC病灶内点状强回声的阳性率也存在较大差异,冯明初等[4]研究显示,35例经病理证实的BCC患者中,34例超声表现为该征象,阳性率高达97.1%。而王诗琪等[5]研究显示,36例BCC患者中,仅24例出现了该征象,阳性率为66.7%。BCC超声图像中点状强回声的形成机制并不完全一致,可能是造成这种认知差异的原因。Uhara等[6]研究表明,超声图像中BCC病灶内部的点状强回声除由常见的钙化形成外,还可由其他组织病理学结构形成,如角化囊肿、角化不全或凋亡细胞簇、坏死等。不同病理基础形成的点状强回声在超声表现也可能有一定差异,最后可造成诊断结果不一致。本研究中基于阅片者对病灶内点状强回声识别的HSC法在鉴别BCC侵袭性的敏感性和特异性较低,可能也受这种认知差异的影响。

SWE技术原理是通过追踪组织横向振动所产生的剪切波的传播速度,从而测得反映组织弹性的杨氏模量值[7]。目前该技术已被广泛应用于乳腺、甲状腺及肝脏的常规检查。病灶的大小和内部声界面的多寡被认为是其两个重要影响因素[8]。在非侵袭性BCC中,最常见的是结节型和浅表型BCC,本研究中二者占非侵袭性BCC的76.3%(61/80)。这两个亚型的病理共同特点为相对规则的癌巢,癌巢周边呈规律的栅状排列肿瘤细胞,癌巢周围有大量疏松的黏液间质,以及癌巢与间质间特征性的收缩间隙[9]。最常见的侵袭性BCC是浸润型,本研究中占侵袭性BCC的46.7%(7/15),其病理特点为小、窄、尖且不规则的肿瘤束广泛侵入纤维间质中,肿瘤束与间质间很少出现收缩间隙[8]。这些结构特点使不同亚型的BCC有不同的生长方式,Wang等[10]通过研究100例BCC的生长方式发现,60.5%的侵袭性BCC呈不规则生长,而89.5%的非侵袭性BCC呈结节状或爬行生长。与非侵袭性BCC相比,侵袭性BCC生长方式更容易使其向深面生长,在尺寸上表现得更大。根据SWE的影响因素分析,浸润深度越大杨氏模量平均值更大,侵袭性BCC结构上的特点也可能使其杨氏模量平均值增加。本研究结果也发现,侵袭性BCC的杨氏模量平均值明显大于非侵袭性BCC,差异有统计学意义(P=0.001)。另外,本研究还发现,SWE诊断侵袭BCC的敏感性、特异性和准确率均明显高于HSC法(均P=0.000),表明SWE对其的价值优于传统HSC法。

综上所述,SWE技术在诊断侵袭性BBC方面优于传统的HSC法,且其具有稳定性、重复性好、对操作者的依赖性小等优点,值得临床进一步推广。