建设革命家务

——以抗日战争时期陕甘宁边区“学陈敏运动”为中心的考察

2021-12-01王颖

王 颖

(中华女子学院 社会工作学院,北京 100101)

一、“家属”劳动问题的提出

“部队中以前没有家属,自40年到现在,逐年增加,现在有210人……其中也有个别的是战士家属,山西敌占区来的,大部分是连以上干部家属。另外在工厂里还有二三十个人……现有小孩的120。这些人因来的地方不同,生活习惯不同,文化程度不一致。初中以上的约七分之一,高小以上的四分之一。初小百分之八十,不识字的百分之二十。有的很好,有的也很坏,有的是为了革命参加部队,有的还是旧思想,想找一个男人依靠男人过活,各种各样,非常复杂。有的是大学生,在部队中担任文化教员,有的做地方工作或小学教员。小学程度的,有的要学习,不愿做工,也有的经常回娘家或随老公过活,有的生过两三个孩子,有的还没有孩子。虽然旅长几次指示,把他们组织起来做一些工作,改造他们的思想,但总的没有什么具体方法,有时紧,有时松懈。”[1](P 501)三五九旅供给部部长何维忠的这份报告,呈现着抗日战争时期陕甘宁边区部队家属构成的复杂性及边区对家属劳动力动员的诉求。

共产党初到延安时,男女比例失衡,1937年底到1938年初,男女比例为30∶1,1941年为18∶1,1944年达到8∶1[2](P 283)。1937年延安有70名妇女参加革命工作,都是共产党员(全区有1900名,都是脱离家庭独立工作的)。她们年龄都在18岁以上、40岁以下,大部分年龄为20多岁[3](P 182)。之后大批革命女青年进入边区。如延安女子大学有近500人,平均年龄在20岁左右,其中大学程度的占10%,中学程度的占70%[4]。尽管战争时期共产党对军队和党政干部实行婚姻限制措施,如规定团级及以上干部方可被批准结婚[5],但在相对稳定的后方,进入婚育的妇女数量逐渐增加。

初时边区实行供给制,为家属妇女提供物质生活保障。随着国民党的封锁和非生产性人口的增加,边区出现吃穿困难。1937年陕甘宁边区脱产人员约1.4万人,1939年由于知识青年、军队回防脱产人员增至49686人,1940年增至61144人,1941年升为73117人。1940年中共中央书记处规定党政军民学脱离生产者与全人口之比例不能超过3%[6](P 481),但当时已达全区总人口的5.4%,农民负担极重。1937年征收公粮1.4万石,每人平均负担1升。1938年征收1.5万石,1939年征收6万石,1940年征收10万石。到1941年激增至20万石,公粮占总产量的13.8%,平均每个农民要负担粮食1斗4升[7](PP 500-501)。为解决边区的穿衣吃饭问题,减轻老百姓负担,面向部队、党政机关、学校的大生产运动进一步展开。动员家属,改造她们“依靠男人过活”“要学习、不愿做工”的思想,成为组织要面对的一大问题。

与此同时,1941年11月为解决“鱼大水小”问题,李鼎铭等提出“政府应彻底计划经济,实行精兵简政主义”[8](P 142),其后开展了三次精兵简政。部分妇女干部因其“母亲”身份而被精简、“打回家”。1942年妇女干部占精简的6/10(一般干部缩减率为4/10)。区级妇联干部因为带孩子、怀孕、体弱而被精简的约有70余位[9]。1943年绥德分区被“打回家”的干部,除有政治问题、意识不良等原因外,“有孩子之本地妇女干部二人”亦被列入精简之列,出现了“要时就提拔出来,不要时就打回家去”“对女干部裁减后不替好好安插”等问题[10](P 99,P 102)。此后边区对妇女编余人员采取两个安置办法——“转入生产或转送学校”。1944年1月李鼎铭副主席指出:“不少家属未经处理,因之杂务人员未能完全精简……总的说来,我们整个政权系统的编制大致已经精简,但因家属未经处理,送学同志仍算政府人员。所以不属正式编制而吃公粮的,还有一千至一千二百人。”[11]

大生产和精简的要求使动员妇女家属参加生产、实现自给更为迫切。此时三五九旅陈敏作为家属劳动英雄登上了历史舞台。陈敏出生于1919年,初中二年级时抗日炮火打响,1938年她负责村妇女协会,在抗战学院学习后到冀中经济委员会做会计。后与谭文邦结婚,参加部队,在团政治处任组织干事,日夜行军打仗。后任瓦窑堡、金盆湾鞋工厂指导员[12]。1943年秋陈敏随丈夫调回延安。“当时她带着一个半岁的婴儿和一岁半的大女儿,暂时还没安排工作”,在部队号召下进行纺织生产。作为纺线能手,陈敏被推举为家属劳动英雄以带动妇女生产。1943年12月陈敏出席陕甘宁边区劳动英雄代表大会获甲等奖。1944年1月李鼎铭副主席提出向陈敏学习以解决精简中的家属问题:“提倡家属参加生产,开展陈敏运动……鼓励抗属工属向陈敏看齐。”[11]1944年边区组织机关、学校、部队的女干部和家属展开“学陈敏运动”[13]。1945年边区政府授予陈敏“特等模范家属”称号,并颁发三五九旅奖章一枚。她的事迹被收入《中国新型女英雄》[14]《思想改造范例》[15],还被改编为话剧《母亲们》和小秧歌剧《母亲》(1)话剧《母亲们》由庄焰等编剧,由彦克配乐。参见艾克恩:《延安文艺运动纪盛》,北京:文化艺术出版社,1987年,第474页;小秧歌剧《母亲》,见解放军歌曲选集编辑部:《抗日战争歌曲选集(第2集)》,北京:中国青年出版社,1957年,第153页。。

抗战时期共产党在各个领域树立了大量妇女劳动英雄。马杏儿、韩凤龄、刘老婆等农村妇女劳动英雄进入学者视域。然而具有典型性和代表性的陈敏却很少被提及(2)参见董丽敏:《组织起来:“新妇女”与“新社会”的构建——以延安时期的妇女纺织生产运动为中心的考察》,《妇女研究论丛》2017第6期;Nicola Spakowski著,单佳慧译:《延安妇女劳动英雄与新中国妇女的诞生》,《妇女研究论丛》2020第3期。周海燕在《记忆的政治》一书中关注到作为军人家属的代表陈敏,并以“家国同构”的红色叙事对其进行了阐释。参见周海燕:《记忆的政治》,北京:中国发展出版社,2013年,第177页。。进入历史,我们讶异于在战争状态下共产党对“家属”的表彰,这不但代表着共产党对这一群体的关注和发现,还彰显着共产党在战时已经开始正视并处理与之相关的妇女与家庭问题。更值得注意的是,尽管陈敏以“家属”身份被询唤,并以这一身份参加生产,但被动员“学陈敏”的对象却从部队家属快速推向了机关家属、抗属和工属、党政机关妇女干部,乃至知识分子群体。

学术界对共产党如何处理家属和家属劳动提供了异质性回答。李里研究了1927年后中共在白区推行的机关家庭化模式,家属和机关女党员因革命需要而住机关。但是,由于党内存在机关内工作(家务劳动)不是工作、群众工作(家外劳动)才是工作的观念,机关女党员被要求走出家庭、走向群众。中共党员家庭内的家庭关系、交流形式与情感表达带有浓厚的组织色彩[16]。贺萧(Gail Hershatter)认为中华人民共和国成立后家属的家务劳动是被遮蔽的,在国家话语中消失[17]。与之相反,宋少鹏则开创性地提出职工家属是国家承认的一种社会身份,模范家属是一种劳模类型。中共努力对家务劳动进行理论化,以确立家务劳动及其承担者在社会主义生产体制中的位置[18]。对大庆等地家属工的研究呈现着家属和家属工身份和地位的演变、身份认同的建构。家属工身份的社会建构是社会转型中国家道义与制度安排的再整合[19],家属工的身份认同呈现着个人、组织和国家关系的整合和再造[20]。学术界对家属和家属工的研究尚付之阙如,其溯源问题也几乎无人探究。本文对抗日战争时期“学陈敏运动”的考察有助于深化对这一问题的思考。

二、学陈敏运动

在一份简短的回忆文集中,陈敏道出参加纺线的直接原因是为解决三五九旅大光纺织厂缺纱的问题[21](PP 209-214)。1940年三五九旅建立大光纺织厂。国民党的封锁使得边区棉、纱缺乏。尽管纺织厂设置了弹花机和纺纱机,但由于缺乏熟练工人而停工,织布所需纱线主要靠手工纺制。鉴于公营工厂的纱线需要和布价连年上涨带来的百姓穿衣需求,1943年2月《中国共产党中央委员会关于各抗日根据地目前妇女工作方针的决定》确定了发动妇女参加生产以获得解放的路径,动员边区妇女纺织成为妇女工作的重点。但初时边区农村妇女因害怕摊派、给公家干活等造成妇纺发展滞后,因此,在动员农村妇女的同时部队要求官兵在粮食生产任务之外动手纺纱、捻毛线,以保证纺织厂的棉纱供应。不论男女,“体力弱的、有残疾的同志,医务人员、炊事人员以及其他不能上山开荒的同志,都被组织起来从事经常的纺纱”[22](P 56)。

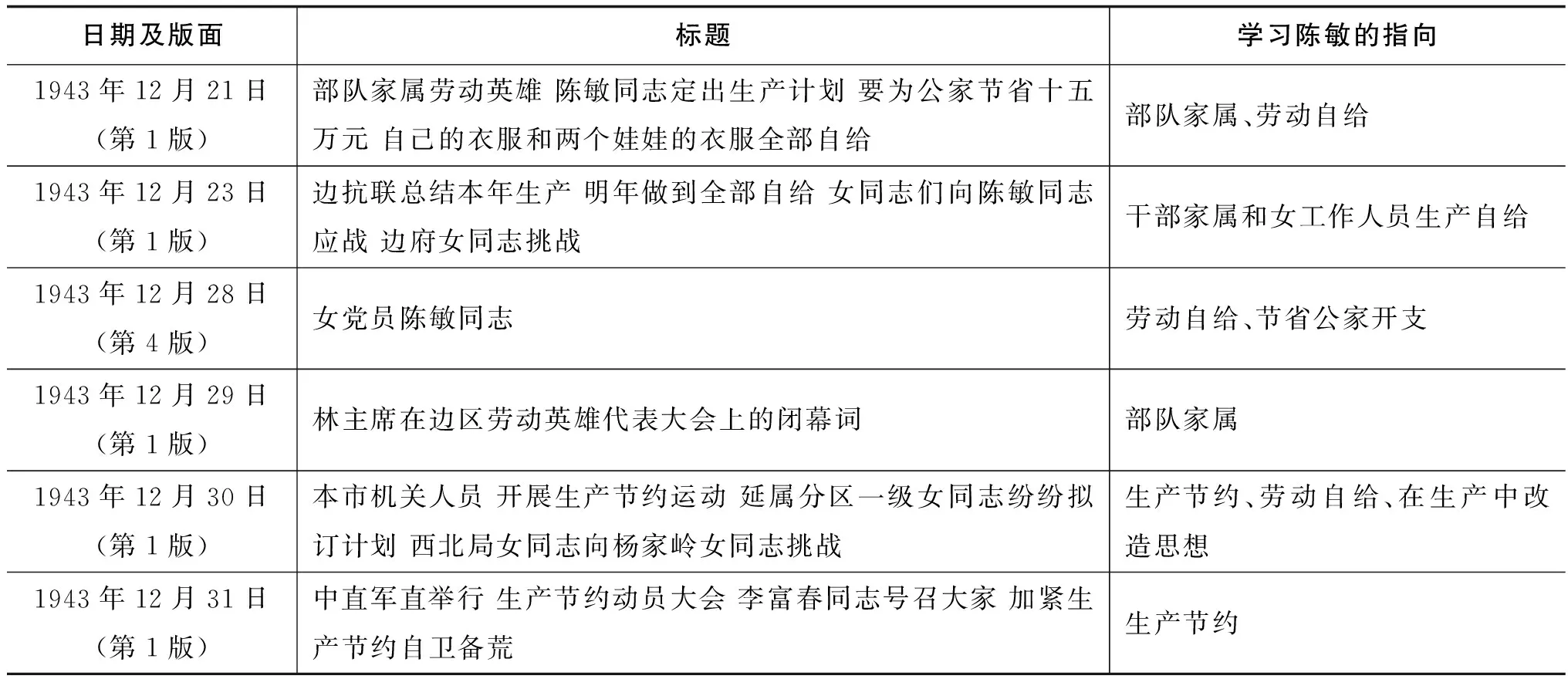

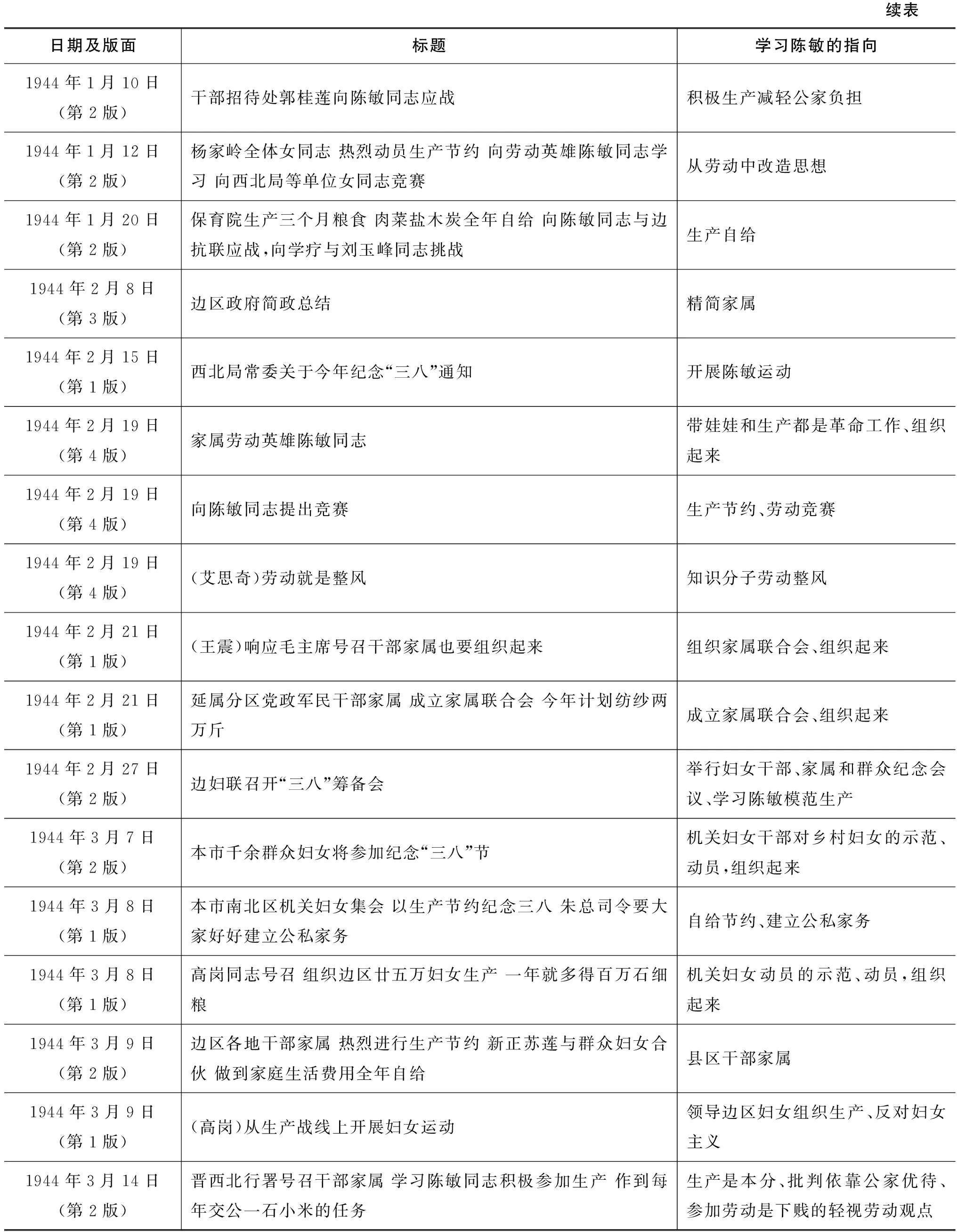

陈敏作为纺织能手被发掘,“每天纺出的特等细纱从三两增加到五两、七两,最后上升到半斤,超出原订计划将近两倍”[23]。1943年底陈敏以“部队家属劳动英雄”的表彰身份出现在《解放日报》头版,王震夸赞道:“陈敏同志不愧为八路军家属的模范,她是勤劳淳朴的无产阶级革命家务的优秀建设者”,并号召部队、机关家属向陈敏同志学习[24]。林伯渠在陕甘宁边区劳动英雄代表大会特别提及“学习部队家属陈敏同志那样一方面照顾孩子,一方面工作,又努力生产减轻公家负担”[25]。“学陈敏运动”在边区轰轰烈烈地展开,并被《解放日报》密集报道。根据笔者粗略统计,1943-1944年《解放日报》中直接涉及陈敏的文章有36篇(见表1)(3)1945年后亦有文章涉及,如《边区部队去年产粮八万旦 大大减轻人民负担 警一旅公私节约一万三千万元》,《解放日报》1945年1月8日;《众英雄光荣受奖》,《解放日报》1945年1月1日。,其中更有多篇位于头版,体现出共产党对动员家属生产及相关问题的重视。“学陈敏运动”首先指向的是部队和机关干部家属、抗属工属、妇女干部,后又指向了基层干部家属,并更进一步指向对边区农村妇女的动员和组织。“陈敏运动已在县区干部家属中得到响应。她们的特点是与劳动妇女群众的联系密切。并以她们高度的劳动热忱推动妇女群众生产节约运动的开展。”[26]如1944年三边县委书记萧佐汉之妻王芝贞(城区生产科长)等干部家属不但学会了纺织,而且亲自下乡传习民妇,成为模范妇纺的组织者与领导者[27]。

表1 《解放日报》中“学习陈敏”相关报道(1943-1944年)

续表日期及版面标题学习陈敏的指向1944年1月10日(第2版)干部招待处郭桂莲向陈敏同志应战积极生产减轻公家负担1944年1月12日(第2版)杨家岭全体女同志 热烈动员生产节约 向劳动英雄陈敏同志学习 向西北局等单位女同志竞赛从劳动中改造思想1944年1月20日(第2版)保育院生产三个月粮食 肉菜盐木炭全年自给 向陈敏同志与边抗联应战,向学疗与刘玉峰同志挑战生产自给1944年2月8日(第3版)边区政府简政总结精简家属1944年2月15日(第1版)西北局常委关于今年纪念“三八”通知开展陈敏运动1944年2月19日(第4版)家属劳动英雄陈敏同志带娃娃和生产都是革命工作、组织起来1944年2月19日(第4版)向陈敏同志提出竞赛生产节约、劳动竞赛1944年2月19日(第4版)(艾思奇)劳动就是整风知识分子劳动整风1944年2月21日(第1版)(王震)响应毛主席号召干部家属也要组织起来组织家属联合会、组织起来1944年2月21日(第1版)延属分区党政军民干部家属 成立家属联合会 今年计划纺纱两万斤成立家属联合会、组织起来1944年2月27日(第2版)边妇联召开“三八”筹备会举行妇女干部、家属和群众纪念会议、学习陈敏模范生产1944年3月7日(第2版)本市千余群众妇女将参加纪念“三八”节机关妇女干部对乡村妇女的示范、动员,组织起来1944年3月8日(第1版)本市南北区机关妇女集会 以生产节约纪念三八 朱总司令要大家好好建立公私家务自给节约、建立公私家务1944年3月8日(第1版)高岗同志号召 组织边区廿五万妇女生产 一年就多得百万石细粮机关妇女动员的示范、动员,组织起来1944年3月9日(第2版)边区各地干部家属 热烈进行生产节约 新正苏莲与群众妇女合伙 做到家庭生活费用全年自给县区干部家属1944年3月9日(第1版)(高岗)从生产战线上开展妇女运动领导边区妇女组织生产、反对妇女主义1944年3月14日(第2版)晋西北行署号召干部家属 学习陈敏同志积极参加生产 作到每年交公一石小米的任务生产是本分、批判依靠公家优待、参加劳动是下贱的轻视劳动观点

续表日期及版面标题学习陈敏的指向1944年3月16日(第2版)绥区干部家属加强生产家属生产自给1944年3月17日(第2版)加强生产节约运动 关中成立干部家属联合会 已有三十二位家属卷入竞赛热潮在各县成立机关部队家属生产节约联合会分会1944年3月18日(第2版)留直政治部 开家属代表会议 从思想上检讨自己对劳动的认识官兵一体、革命军人的家属1944年3月20日(第1版)延安各届“三八”妇女节纪念大会宣言机关干部家属1944年3月20日(第2版)晋西北机关部队中 展开陈敏运动 女同志进行生产节约竞赛晋西北各机关学校女同志生产节约1944年3月24日(第2版)高峰同志谈 三边发展妇女纺织 盐池城市区干部家属带头提倡干部家属成为模范妇纺的组织者与领导者、发动边区妇女纺织1944年4月25日(第2版)延县合作社吸收股金新办法 放花入股买货入股 南区设立干部家属合作社减轻公家和干部负担、妥善安置干部家属1944年5月14日(第4版)(东黎)保安处家属的生产干部的家属闲着吃是不应该的1944年5月24日(第1版)三边发展纺织 群众自制纺车织机 干部家属先作模范部队及干部家属动员民间妇女纺织1944年6月19日(第4版)(李明)“革命的大家庭”记“美洲”部干部家属妇女参加“社会劳动”1944年9月12日(第2版)“澳洲”部鞋厂 节省原料节省1944年12月19日(第2版)三五九旅举行群英会 在陈敏同志推动下 该部家属大部自给陈敏领导推动妇女生产1944年12月29日(第1版)在延盟国友人 盛赞边区部队建设展览会军民一家

陈敏并非仅仅以被表彰的个体身份出现在大生产运动中。在1943年陕甘宁边区劳动英雄代表大会筹备期间,共产党已经明确提出如何通过“劳动英雄”进行生产动员、“计划”劳动、发起劳动竞赛、进行技术传播等系统性的生产治理:

会议的基本目的是交换生产经验,并综合这些经验推广到全边区明年的生产运动中去,更加发展新民主主义的经济,更加强党与群众的联系……会议不是我们给劳动英雄讲许多一般号召的话,而是要好好的组织与帮助各个劳动英雄发言,尽量讲出他们一切生动的生产经验和创造,组织、领导他们展开详细的讨论,然后加以综合,于最后向他们做一综合性的报告,确定明年的生产任务和努力的方向……在这次大会上应该发动每个代表写出他个人明年的生产计划,并同一县份的代表互相订立竞赛,以影响全边区的生产……由西北局研究室与各方面搜集材料的同志合作,并统一管理,以进行搜集材料的工作……写成有系统的东西在报纸上发表……由西北局宣传部依据这些典型材料编成简洁扼要的小册子教育群众,并作为小学教科书。”[28](PP 42-44)

劳动英雄评选和劳动竞赛成为中共全新的组织方式、工作方式和生产体制。在劳动英雄代表大会这一具有感召性的生产和政治仪式后,“组织与帮助”的劳动英雄发言成为“生动的”新闻报道和教育资料,“鼓动”动员生产并生成劳动标准(4)Nicola Spakowski将这些报道定义为报告文学并认为是“以乌托邦主义为时间的方向”,而Patricia Stranahan则将解放日报视为客观报道,刘卓指出“并不纠缠与创作主体与创作真实的问题,而是将其作为大规模的文化动员的重要方式推广开来”。(参见Patricia Stranahan, Yan’an Women and the Communist Party, Berkeley: Center for Chinese Studies Press,1983;刘卓:《“新的写作作风”——探讨丁玲整风之后的报告文学写作》,《中国现代文学研究丛刊》2016年第1期)本研究认为这些报道都是经过统一的、具有经济和政治目的、与实际工作高度结合的“整理和总结”,旨在调动劳动积极性,实现政治治理,指引当下和通向未来共存于这些报道中。本文基于《解放日报》相关报道对“学陈敏运动”进行分析,并试图通过口述和回忆文本勘察革命实践的发生。但共产党在革命根据地“实践”背后的制度和政治逻辑,才是本文关注的根本。。陈敏的个人事迹很快出现在《解放日报》上。对陈敏的报道详细列出了她1944年的生产计划:

依靠自己现有的三十四斤棉花,以二十斤加入旅纺织合作社,一年可获利百分之百(即明年合本利四十斤),其余十四斤棉花纺成十三斤纱,向合作社换宽面布一匹(解决自己及孩子的衣服布)。每月纺纱六斤,以十个月计算(其余两个月给娃娃做衣服和其他事情),全年可纺特等纱六十斤,除换布的十三斤外,可得四十七斤,每斤得工资棉花一斤,共可得棉花四十七斤,每斤按现价二千元计算,共得洋九万四千元,另外争取再孵一窝小鸡,保证长成十五只鸡,每只以五百元计,共合洋七千五百元,连棉花共计十万一千五百元。她准备以这笔钱再加上现存的东西作为孩子及她明年全年的消费。加入合作社的全部本利四十斤棉花,仍作为后年扩大再生产之用[24]。

此外,1943年“公家”供给与1944年陈敏母子三人的消费预算都被事无巨细地列出并以折算,实现自给、减轻公家的负担以直观的量化方式呈现而给人以震撼:公家对个人的供给是如此数目庞大,自给是如此需要。这份涉及日常生活细节的“算账”,使妇女劳动数目字化、公开化、可计量和参考比较。

“竞赛,开始是由群众自发搞起来的,大家互相提出了一些挑战、应战条件。为了防止自流,领导上很快……加以研究整理,作为整个竞赛的条件。”[22](P 21)竞赛从群众自发到组织介入,成为共产党发动生产的一个策略性手段,进而成为制度。劳动竞赛中生产标准得以制定和达成。“劳动英雄和模范工作者,创造了超出一般人的劳动标准和工作标准,这种标准,既然在劳动英雄及模范工作者是可能的,则对于所有的劳动人民与工作人员,在相同的条件下,也应当是可能的,而他们所以还未能达到劳动英雄及模范工作者的标准,必然在其生产或工作中还存在着缺点。”[29]“先进”的劳动英雄推进着“后进”者的劳动标准。“比赛只在会议上喊一喊是没有用的,必须……具体的组织那一位同那一位比,要提出具体的条件,每天要有评判,宣布谁胜谁败,这样才能鼓起比赛热情……革命竞赛是一种提高劳动热情的好办法。”[30]共产党提出的竞赛针对群体中具象的、可见的个体。同时,王震代陈敏向机关干部家属提出竞赛[31]、柳辉明请大会代替转请上级免除供给[32]等妇女的不在场,说明她们不但是在生产中鲜活的、可被触及、比较和赶超的小群体内的妇女个体,也是一个具有集体意义的劳动“征象”。基于“算账”而发起可跟进的竞赛,实现了共产党对于(妇女)生产的在场。其后一系列关于学陈敏、与陈敏竞赛的报道都缜密、细致到列出纺纱、织布、做鞋的具体工资,并以小米定价。共产党通过“算账”和竞赛,将生产任务置换为个人主动的生产计划,并有了可见的、需要达成、可供监督核准的劳动标准。竞赛即通过劳动计划实现生产安排。

在劳动竞赛的生产体制中,“制定个人生产计划”(5)这一时期共产党采取了订立家户计划的方式来领导边区生产。参见王建华:《抗战时期陕甘宁边区的农户计划》,《中国农史》2010年第1期。使生产成为保有竞赛激情的“日常”。这种铺陈开来的细致周详的妇女生产计划,使生产更为理性和可见。1943年、1944年西北局妇女都向陈敏提出了劳动挑战[33]。1943年西北局机关的个人生产约折合细米0.27石,个人生产收入除唐明外均用于改善妇女自己生活[34](P 453);而到了1944年西北局机关的供给被细致换算、折合为1.345石。继而依据供给标准又制定了详尽的个人生产计划。女同志组21人需完成农业3亩1.5石,纺毛315斤,纺棉315斤,计划完成总任务51石,平均每人2.62石,每小时2.1合[35](P 23)。与1943年的个人生产相比,劳动量大幅增加,生产任务、生产时间、交公归私数都被予以繁杂的量化计算。在动员中强调“给公家纺线”[33]和减少公家供给“节约”的正当性。共产党对劳动竞赛有着切实的实践逻辑和缜密的组织和制度安排。

对妇女家属的生产动员还调用传统性别秩序,对不生产的“二流子妇女”的丈夫进行斗争。三五九旅“经过供给部检查定出计划,规定原则,发扬批评精神,没有老婆的向有老婆的斗争,叫他老婆生产纺线。另外发动积极的女同志向不好的女同志斗争,男人开荒种地,女人也要参加生产,响应毛主席号召,不做二流子,斗争以后比较好些”。将“二流子”称号从农民流转到干部家属,呈现着“学陈敏运动”中政权对妇女劳动的介入逻辑和对传统文化的征用。“没有小孩的,每月要纺二斤线交公,质量要赶上二等线,其余所剩余时间所纺的线发工钱。有孩子的没有义务劳动,不论纺多少均给工钱……我们估计一下,没有孩子的每天按三两计算,每月纺五斤十两,除交公二斤外,还有三斤十两可换花六斤十二两。除本外可剩三斤棉花,奶费、卫生费、生育费均为私人解决。”[1](P 502)。妇女被纳入明确的交公自给的纺织生产安排。

部队通过劳动计划将家属纺织转变为生活日常,通过陈敏与其他妇女家属计划化的生产,实现了大部分家属自给,减少了公家供给,更解决了公营纺织厂棉纱供应不足的问题。“不要轻视这批劳动力。……如每天每人纺三两,二百人计划全年可纺13 687斤半,织布1244.5匹,做衣服8711套半。如按每天纺二两计划,全年可纺9125斤,可织布829匹,能做衣服5802套半。全年纺纱可以解决了纺纱厂原料问题。”[1](PP 502-503)家属更通过技术的熟练和改进使产量得以提升。“过去,我们工厂要到绥德、米脂、清涧一带收买土纱,一两纱只八九百尺长,现在我们女同志纺的细纱,一两纱有三千多尺长。后来有些家属还能用纺车纺出机子线,每两纱长约五六千尺。三股合起来可抵三十四支机子线用。从此机子线我们也不愁了。我们更不怕敌人的封锁了。”[22](P 63)家属妇女劳动的技术、经济和政治价值被予以直接承认。

在生产动员外,学陈敏运动还包含着对于“组织起来”的治理诉求。妇女劳动英雄不但是生产的模范,还要动员组织生产。1943年12月在对抗联妇女的动员中提出生产的组织领导上家属为一组[31]。1944年成立延属分区家属妇女联合会,组织家属妇女从事生产、节约储蓄、建立革命家务[36](PP 358-359),陈敏任家属联合会主任。家属妇女联合会有着完整的组织体系和会议汇报制度。共产党试图通过家属联合会以组织的生活重塑家属个体。周恩来对这一组织形式给予了极高的评价,家属联合会“在八路军的建军史上及政治工作中,是一个有革命意义的创举。因为军队家属问题,二十年来没有解决,今天在王旅长指导下解决了”[37]。

之后关中成立干部家属联合会[38],并决定在各县成立分会,以调查研究各家属生产节约的材料,负责交换生产节约的经验进行检查督促。南区合作社成立“干部家属生产合作社”以“减轻公家和干部负担,妥善安置干部家属”[39]。延属地委家属成立纺织合作社[40],并以差别化的供给鼓励妇女参与生产:“凡不参加生产干部的家属,每年公家供给四分之一,其余自给;参加生产者,第一个半年由公家供给,第二个半年供给一半自给一半,一年后则全部自给。”除联合会、合作社外,家属学校也是共产党组织妇女家属、解决生活生产问题、实现政治教育的组织形式(6)1948年,边区提出“加强和改造家属队家属学校工作。提倡在家属、机关办托儿所,或以行政及党的支部力量发动家属队变工带孩子”,参见《边区妇联半年来的工作总结和意见》(1948年7月),载陕西省妇女联合会:《陕甘宁边区妇女运动文献资料(续集)》(内部资料),1985年,第467页。1948年11月,军队干部家属代表大会召开。周恩来在会上作重要讲话:“要把所有家属队变成职业学校,每人至少学会一种本领……我们要提高她们,把她们变成革命工作的干部。”参见周恩来:《把家属队办成职业学校》(1948年11月),载中华全国妇女联合会编:《毛泽东周恩来刘少奇朱德论妇女解放》,北京:人民出版社,1988年,第75页。。

以陈敏为原型的小秧歌剧《母亲》的主题歌这样唱道:“学习陈敏女同志们!学习陈敏组织起来,建设革命的家庭,谁说母亲们不能生产,陈敏是我们的好模范。劳动互助改造思想,劳动互助先公后私,锻炼集体的观念,谁说母亲们不能生产,我们是生产的劳动军。大家动手丰衣足食,大家动手组织生产,减轻人民的负担,谁说母亲们不能生产,陈敏是我们的好模范。”[41](P 153)组织起来、建设革命的家庭,改造思想、锻炼集体观念,彰显着这场家属生产动员背后的制度和意识形态意涵。

三、建设革命家务

在“学陈敏运动”的生产动员和组织中,共产党提出“建设革命家务”的话语塑造和制度安排。丛小平指出,20世纪20年代后期到30年代报刊杂志上充满了都市中产女性和职业妇女重新进入家庭后的哀叹与不甘。对她们来说,家与国是两个场域,并不能想象出自己为家庭的操劳如何与国家发展整合起来[42]。而在40年代的延安,共产党塑造的“建设革命家务”使妇女劳动(包括家务劳动)意义与革命事业直接关联。“革命家务”的建设过程展演着共产党“公家”意义的生成。嵌套于“大公家”的“小公家”——这一单位制的雏形——又为革命家务话语的建构提供了制度基础。

(一)革命家务的提出及其内涵

朱德于1943年提出建设革命家务,“要以恒心来治恒产”[43]。1944年边区组织机关、学校、部队的女干部和家属展开“学陈敏运动”,朱德进一步将革命家务阐释为公私家务:新民主主义革命家务分为公家家务和个人家务(家庭)两部分,并提出公私两便/公私兼顾。“以为共产党人不要家庭的这个观念,应该改变。今年个人生产大部分归私,个人生产所得不仅要解决眼前的一些问题,而且可以集股,这样于公私两便,大家动手长期的建立家务。”[44]归私部分指向的不是个人消费,而是以集股方式发展合作社。由此形成了嵌套着公私结构的三个层面的革命家务内涵。

首先,革命家务指的不仅是革命组织及边区的财政和物资的生产和积累,更进一步,“革命家务”隐喻的是革命事业。恒产“不单是说财产,而是指事业,而且一定是在社会结构和价值上是持久的,可预期的”[45]。革命家务为劳动提出了一个更高旨趣的意涵和价值:为革命的劳动就是革命工作。“建设革命家务”便成为集体感的确立过程和实现革命理想的必经之路。

在“建设革命家务”的情感义理结构中,参加劳动以实现自给成为基本的革命道德。在《解放日报》的报道中,陈敏申明“生产并不是因为公家管不了粮食、衣服,而是:生产为了建设边区、自卫备荒”[33],并以第一人称的口吻强调“生产就是革命工作”:“这财产是我们党的,而我是党员,所以也就等于我自己的一样!”[12]1944年“学陈敏运动”扩展到晋西北行署,更提出生产不是负担而是“本分”[46]的宣彰。“本分”这一生发于传统伦常的道德感召使劳动的意义直接与日常感和传统经验勾连。劳动是义务和本分的话语建构,对依靠公家优待、认为劳动下贱、轻视劳动、寄生、剥削的批判,使劳动在组织中的意义和价值得以确立。劳动而非“靠党吃饭”[47](P 544)成为自觉。建设革命家务不仅是一种美德,更是面向共同体事业的责任和义务。

更为重要的是,为革命的劳动就是革命工作,逐渐消融着附着于劳动之上的等级观念和道德秩序,以及体力/脑力劳动、家内/家外劳动的区隔。无论是革命干部还是家属,无论是知识分子还是农村妇女,都因其劳动成为“革命工作”而有了获得尊严和平等身份的可能。干部家属除承担家务、参与纺纱和生产外,还为战士洗衣、缝补。新战士说:“在旧军队里,当官的老婆叫做太太,坐在椅子上喝茶,还觉得不舒服呢!给当兵的洗衣服,休想!……我们八路军,男的种地,女的纺纱,女的还帮我们洗洗缝缝,真是个革命的大家庭!”[22](PP 29-30)在官兵平等的“家”的叙述和解释框架中,基于同甘共苦、荣辱与共的伦理基础,组织达成了对平等和尊重的追求。纺织运动还改变了劳动性别观念。周恩来、任弼时等的参与[48]使纺线冲破了传统的性别意涵。战士们说“以前讲男耕女织,现在我们男的能耕也能织了”[49](P 51)。抗大学生丁嘉锋在日记中记录了男性收到纺线生产任务后的抵触:有的说,“种地还可以,纺棉花那是老太婆、小姑娘干的活,咱们这些人成天盘着腿摇纺车,啥时候能完成任务啊!”当他们从“纺出来的线粗一节、细一节跟一串子香肠似的,不但质量不好,速度又慢”,到“克服了种种困难,完成了纺线的任务(上级规定,除自己的外,还要按人数成比例上交)”,丁嘉锋感言,“最令人难忘的是我们自己动手纺线的意义”[50](P 22)。无论男女,参加劳动建设革命事业的意义感消融了劳动的传统性别观念。

其次,革命家务中的“公家”是一个嵌套包含“大公家”和“小公家”的多维制度结构。边区财政从1941年的“统一领导,分散经营”,到1942年“统筹统支为主,生产自给为辅”,1943年改为“统一领导,分区统筹”[47](PP 454-455)。在大生产运动中,各部队、机关、学校直接成为组织化的生产和治理单位。“生产的组织,是以行政单位成立生产小组、工作、学习、生产的领导一元化……各部门行政上和支部方面的领导人,即为生产方面的领导人,在思想上、行动上、组织上统一起来[35](P 29)。“以伙食单位”为生产组织、劳动自给,从平均摊分转向等级分红[51](P 596)。部队、机关、学校对纺纱劳动有着系统的组织动员和制度安排。何维忠回忆,“纺纱以连为单位,成立纺纱小组,设组长一人,负责组织学习、掌握时间、检查质量、登记成绩等工作……小组里有讨论工作、研究技术的会议……通常都是一个小组集合在一起纺,统一由小组长或指定专人担任领花、送纱的任务。棉花从军人合作社领,纺出的纱也由军人合作社收。”劳动小组、合作社作为加强劳动和思想管理的集体组织,提供原料、销售,还进行生产技术的传授和生产工具的改进。何维忠仿照家乡湖南平江的样式制造纺车,仿湖南浏阳的纱锭制造锭子,还创造拐线的小车子等进行工具革新[22](PP 56-57)。西北局机关合作社承担着制定个人生产任务、组织劳动力、发展变工互助组织、举行竞赛、进行技术指导和检查、收买推销、吸收游资节约物资在合作社入股、统筹机关工作人员衣物用品供给、建立机关及个人革命家务等职责[35](P 29)。这套制度安排使各部队、机关、学校等组织成为边区“大公家”之下的“小公家”。“为了鼓励各单位更为积极地从事‘生产自给’,中共中央领导允许单位保留收入的一部分作为集体资产用于扩大生产和改善成员生活的基金。此后的单位生产活动被直接称为‘公家经济’。”[52](PP 8-10)共产党创造的独特的“小公家”经济实体,区别于传统意义的公共和私人领域。大生产运动提供了经济激励和单位合法地建立家务(集体财产)的机会[52](PP 8-10)。

区别于公私分离,宋少鹏认为集体化时期形成公私相嵌型结构,“家庭作为‘私领域’嵌入在‘公领域’之中,成为公领域的组成部分”。公私之间界限是虚化的[53]。将这一讨论向前追溯,则会发现延安时期的公私结构中“小公家”这一单位制雏形使公私相嵌型结构更为复杂。“小公家”成为生产生活的共同体。妇女置于这套“小公家”和“大公家”的差序格局的嵌套关系中,“小公家”具有的经济和福利角色[52](P 7)使对妇女的生产动员和生活安置有了具象的制度结构而非空泛的意识形态感召,从而生成了新的生产运作逻辑和框架。“小公家”成为集体主义的共同体。“公家”意义也具有了“小公”和“大公”的多元差序维度。

再次,这套革命家务在公家家务之外强调对个人家务的兼顾。从仅强调公家家务到“公私两便”的革命家务话语的提出,代表着共产党对根据地的经济和人心的判断。这种向公私兼顾的流转是一种双向的观照。一方面,个人和家庭利益受到鼓励以动员生产,“私”的道德性被予以承认。毛泽东强调,“把共产党员为着供给家庭生活(农村党员)和改善自己生活(机关学校党员)以利革命事业,而从事家庭生产与个人业务生产,认为不光荣不道德的观点,是错误的。”[51](PP 8-9)共产党看到了乡村社会和民众的“私”的内里及现实需要,日常生活不但被共产党体察,更通过大生产运动予以保障和改善。在“公”的制度框架内,“私”的提出被置于革命对个体生活关照的应然性。如王震、李富春等强调:“丰衣足食的意义不是单纯的消费,而是含有刺激生产、真正改善人民生活的积极作用。”[54]“如果我们懂得搞政治、搞军事、搞文化,但不懂得搞经济,我们就陷于灭亡。如果共产党什么都懂得,但恰恰不会把老百姓的生活搞好,不会把工作人员杂务人员、士兵同志的生活搞好,那么,所谓领导革命的事情:岂不是空谈么?”[55]另一方面,个人“私”的劳动的目标和意义发生了转向。归“私”的部分用于改善自己和家庭生活的同时,共产党更倾向于积累和扩大再生产以“建设家庭”、建立革命的长期家务。“不应以单纯的红利观点作为刺激劳动者情绪的主要办法,而要加强政治教育,提高思想,贯彻……‘先公后私’的精神。”[51](P 597)。公私兼顾“造成一种公私利害完全一致的形式”,而其重要前提是个体主体性的体察:“自己的前途和公家的前途完全一致,是一个要点;再一点是:自己并能够主宰地用力开拓这一前途,用一分力便得一分效果……这于心力之透达,将是最好不过。”[56](PP 388-389)公私两便的观念在中国有着深厚的思想基础(7)如严复曾提出“开明自营”追求的是公私两利,将开明自营和顾炎武、黄宗羲的“合私以为公”结合。参见黄克武:《从追求正道到认同国族——明末至清末中国公私观念的重整》,载黄克武、张哲嘉主编:《公与私:近代中国个体与群体之重建》,台北:“中央研究院”近代史研究所,2000年,第59-112页。。延安时期的公私兼顾,强调公私利益在长远和根本上的一致性,在承认“私”的价值和道德性的同时赋予了个体劳动重要的集体和革命价值,共产党试图在“先公后私”[57]的框架中限制私的消极性而发挥其建设性,而为“公”则逐渐被塑造为革命的道统。个人和集体的双向观照和互动性使革命家务的公私兼顾得以顺畅转化和达成,“使每个部队每个机关有一个家务,而每个战斗员和每个工作人员有一份由合作社组织起来的家务”[7](P 615)。

更进一步,“养娃娃”也被定义为革命家务。1944年周恩来强调“建设革命家务,要添上养娃娃这一条,要把这些革命的后代,培养成为勇敢、智慧的革命战士!”[37]将传统的“家务劳动”赋予革命的意义,试图颠覆家属妇女的分利者角色,而“家属”也有了在革命序列中获得身份和价值的可能。

由此,“大公家务”—“小公家务”—个人家务嵌套组成了公私兼顾的革命家务,并在这一制度结构中获得了统一。任弼时强调“只有这些局部、小公家和群众在经济上有了更大的发展,才能使大公家的事业有更大发展的条件和基础”[58](P 328)。公和私的共同观照和转换使集体和个体达成了一致。

(二)革命家务的张力

在这套公私兼顾、相嵌的革命家务内部存在着张力。首先是“大公家务”和“小公家务”之间的矛盾。实践中“小公家”存在少报经营收入和集体资产、为创收采取非法手段等“本位主义”和“分散主义”问题(8)“小公家务”模式一直延续到中华人民共和国成立之后。直到1952年2月《政务院关于统一处理机关生产的决定》指出因机关生产与国家计划经济的抵触、资产阶级思想的侵蚀下出现的贪污浪费现象,政府决定结束机关生产。吕晓波对这一问题有着深入分析,参见吕晓波:《小公经济:单位的革命起源》,载田毅鹏:《重回单位经济:中外单位研究回视与展望》,北京:社会科学文献出版社,2015年。。其次是个人家务和公家家务、革命事业之间存在张力。党内对养育照料等家务劳动的认知是存在分歧的。早期有妇女领袖认为家务劳动是对妇女的压迫,只有打破家庭制度才能实现妇女解放。向警予提倡废除家庭和实现儿童公育[59](PP 70-75),这一倡议自民国时期“娜拉”出走便已是妇女解放讨论的中心。但是,报刊杂志的讨论中母性天职和家事天职消解着这一话语。妇女家事、职业两不误在民国城市社会中具有普遍性[60](PP 114-171)。面对1933-1934年国民党发动的主张“妇女回家”、做“封建主义的贤妻良母”的“新生活运动”和有关“新贤妻良母”的讨论,罗琼尖锐地指出“新贤妻良母”和“贤夫良父”要让妇女和男子回家,是“妇女回家论”的变相提法,在抗战环境下只会有利于投降派[61]。针对1940年端木露西在《蔚蓝中一点黯澹》中提倡“贤妻良母主义”、号召妇女“在小我的家庭中,安于治理一个家庭”,邓颖超批驳“新贤妻良母主义”是在承认现制度下把妇女赶回家去,应反对从个人私有制度出发,反对封建旧压迫加重对妇女的束缚[62]。1942年周恩来一针见血地指出,“贤妻良母”的落后在于其限于男权社会束缚妇女的桎梏并将妇女的社会地位定型化,应从社会和政治制度上保障母职,“主张以尊重母职提倡母职为中心的新观念来代替‘贤妻良母’的旧观念”[63]。这些观点都反映了共产党强调从社会制度而非个体和家庭角度思考妇女所受的母职压迫。而面对革命现实中的母职妻责和革命的冲突,谷谿鉴于大批妇女干部被精简,建议“为着更多的服务于革命,争取妇女本身的独立地位,未婚的,最好尽可能迟婚,已婚的,最好用各种办法,减少生孩子的机会,已经生了孩子,那么在现存困难条件下,能够脱离工作的,就应该安心的保育孩子”[9]。区梦觉更直截了当地提出,妇女“两条路,必得选择一条。要带孩子就安心带,好好地照顾革命的丈夫,抚育革命的后代。并且还可安心做点能做的工作……要有伟大的成就,就下决心迟些结婚,结了婚就准备克服生孩子的困难,如果不得已要送给老百姓,也别哭脸,决心深入群众中去长期锻炼,以全部精力用在事业上去……两条道路的任何一条,都是一个好女党员所能走的”[64]。共产党所主张的“安心保育”并非回到家庭,而是以革命的原则解释养育,将儿童视为“革命的后代”并承认妇女对共同体的价值。谷谿的“教训”和区梦觉情真意切但不得不做的“两条道路”的选择,呈现着这些话语内在的悖论和革命的现实:首先,共产党构想家务劳动负担通过社会化方式来解决——托儿所、保育院的设立正是基于这一共产主义理念,但是战时环境使可以借由组织力量减轻家务负担的妇女极其有限;其次,相比于现实的照料困难,革命女性深陷“困顿”更缘于对生育阻碍“自我成长”的恐慌。尽管周恩来“养娃娃也是建设革命家务”的肯定一定程度上赋予了家务劳动新的意义,但彼时党内革命至上的价值观并未轻易消解妇女“不进步”的精神压力和自我谴责。“进步”对于革命青年而言,毋宁说是一种内省式的革命事业和生命意义追求。沈霞自我反省“我却从大旋轮上掉下来了,像一只被抛弃了的螺丝钉那样,灰色的,无用地躲在这大机器的脚边,生锈了”[65](P 131)。这种对于“生锈”的自责与畏惧更体现在妇女对婚育影响的“怕”——由“进步青年”沉沦为“落后母亲”。沈霞惧怕堕落:“现在大众目光中,一个年轻女孩子的结婚代表着什么?……会堕落,会没出息而满足!”[65](P 165)她甚至极端地认为生育对女性带来的是前途的毁灭[65](PP 179-180)。范元甄感慨生孩子“对于女人是一个很大的考验关头……可是,到现在为止,这种感情表现的方法往往又是妨害母亲的进步的——这是这个社会造下的母爱的本质”[66](P 238)。现实中妇女生育后出于革命需要不得不将孩子送给老乡等情形[67](PP 93-98),更让我们切己体察到这份挣扎的伤痛。

尽管革命家务的修辞使妇女和家庭进入党的革命视野,融合到共产党面向未来的社会变革和发展的现代化方案中,呈现着妇女解放意涵的重构可能,却由于尚未抵达的集体主义构想和未打开的现实讨论使“家务”被模糊地封装进“公家”和“革命”中。略显暗淡的是,带娃娃也是革命工作反而成为对妇女革命意志的反讽性质疑:“她们听着这样的回答:‘带孩子不是工作么?你们只贪图舒服,好高骛远,你们到底做过一些什么了不起的政治工作?’”[68]生育也是“革命任务”和妇女婚后“不进步”的话语,成为革命对妇女的悖论性要求。妇女因为承担养育责任而被精简(9)革命时期对妇女的精简一直持续。1946年习仲勋指出:“这里再对机关部队的女同志,工作人员家属说几句话……和平到来,我们机关部队准备还要精简一下,减轻人民的负担。但是我们不是统统把家属摔出去不管了,而是要帮助工作人员的家属好好安置,劳动自养。在革命队伍内不该有自己不劳动而要人家供养的观念,那是剥削阶级的东西……自食其力是光荣的,而那些不事生产,坐在丈夫旁边,享受丰衣足食的生活是可耻的。”参见习仲勋:《贯彻边区妇运的正确方针 在延安“三八”妇女节纪念会上的讲话》,《解放日报》1946年3月9日,第1-2版。更无奈地呈现着这一事实。当外在的社会结构没有给予家务价值新的空间,革命中的保守性面向却使妇女不得不面对更多的道德和日常生活压力。

(三)“公家外婆”与革命友爱

尽管“建设革命家务”试图构建革命中的公私关系,但革命如何缝合妇女在现实和理想召唤之间心灵和情感的裂痕?“陈敏们”在革命中如何安放身心?面对这一问题,共产党将情感装置揉入公私关系和结构中。当陈敏的生产标准成为部队对家属妇女的劳动要求时,“公家”对于生产的推进和理性计算被温情化为“公家外婆”。1944年王震在家属联合会上提出,没有生育的女同志除自给外、交公部分存入合作社准备生孩子,“一切都自给的生小孩子的同志,公家外婆送东西,所以我们决定了,每一个生头胎的女同志,就是能够和自愿自给的,而且一切都准备好了,我们为了庆祝她添加一个小八路,庆祝她添加一个小共产党,还要送她三丈宽面布,三斗小米,两斤棉花,一个摇篮。公家就是外婆,合作社准备小孩子用的一切必需的物品,你们都是很方便去买……现在带一个孩子的全部自给的同志,公家奖她一万块钱,带两个孩子的完全自给的同志,奖她三万元,她们可以加入合作社,扩大她们的生产”[69]。

在这套体己的生活和生产安置中,“公家外婆”组织并非是冰冷的意识形态和纪律规范、劳动安排,而是有情感的、顾及妇女日常生活需要和感受的共同体。在建设革命家务话语的询唤中,“外婆”等家庭内部称谓和伦理进入革命组织。对于陈敏等女性而言,五四时期青年对于家的情感依托成为隐藏于其中的未解决议题[70](P 56),而在延安“公家外婆”成为妇女安置身心的共同体,并通过对“家”的伦理和道德征用询唤妇女的政治觉悟和组织忠诚,从而试图实现心灵的集体化。“情感话语不仅是内心情绪的表达与表现,同时也参与了社会秩序(再)定义和自我与社会形式(再)生产的发声实践。”[71](P 8)“公家外婆”并非情感乌托邦,更以合作社作为“小公家”提供孩子需要的吃穿用度。“公家外婆”的“供给”事实上是一种基于个人生产责任和义务的组织承诺、“带有社会保险性质”[69]的单位组织内部成员的互助。共产党的制度基础为情感提供了结构条件。“公家外婆”所询唤的集体化,并非仅仅是个体的改造、心灵的洗涤,而是关乎妇女真实日常生活和劳动安排的制度实践。共产党和边区政府试图通过制度设置为妇女、婴童的特殊需要提供具有保障性的供给。如关注“妇女干部家属生活问题,依照边区政府优抗条例,应求得切实执行,适当解决”[72](P 263)。对生产费、产假、生理假、儿童奶费和粮食衣物供给、哺乳时间等都有详尽规定(10)“孕妇生产时发生产费伍拾元,小产三十五元,生产前后休养两月,休养期发休养费二十元,本机关并酌发大米白面等营养品。女公务员每月发生理纸十五张给生理假三天。儿童待遇,自出生至五岁,每月发奶费二十五元,六个月至一岁小孩每日发小米六两,二岁至三岁发小米十四两,四岁至五岁发小米一斤。初生婴儿,年发宽布二丈五尺,小秤棉花二斤,(不另发衣服)一岁至五岁儿童每年发成人单棉衣料各一套。带有婴儿及孕妇之女工作人员,每日工作时间至多六小时,不能妨碍其喂乳时间。有小孩或怀孕妇女,不得藉词简政整编,不管其生活。”参见《民政厅规定儿童妇女待遇办法》,《解放日报》1942年4月25日。。即使在强调自给的1944年,仍规定机关、学校、部队儿童奶费一个月至十二个月,每月肉六斤;十二个月以上儿童,另发粮食;产妇生产费肉八斤,产前产后按小灶发两个月[73](P 78)。尽管在实践中各单位供给存在差异,但这一制度无疑体现着政权意志。

在“公家外婆”之外,王震提出“互助就是革命的友爱”[69]。“互助”即共同体内的相互扶助和实现团结,革命伦理以“友爱”这一言说进入组织,并以革命的形式对妇女进行要求。革命共同体所提供的是一种新的同志式的、主义指导之下的组织共同生活。共产党在1925年后从朋友式的小群体转变为同志式的革命政党[74],建立普遍主义的同志关系[75]。

在“建设革命家务”话语下建构出来的公—私、个人—共同体的关系逐渐成为共产党的解释体系和框架。“公家”逐渐成为一种总体性观念、一种社会秩序和制度形态、一种情感内涵和意义体系。话语构成中“公”和“家”的嵌套交织,呈现着共产党组织/家庭隐喻的丰富性。“公家外婆”彰显着“‘家庭主义’的情感作为一种观念的确立显示了中国文化传统对于生存世代连续性的强烈体认”[76](PP 110-111)。区别于传统宗法家庭,“公家外婆”的组织共同体内部是友爱的平等结构和组织关系、成员关系。“抛弃小资产阶级的温情,打破狭小的无立场的朋友圈子。党是我们的家,是我们的母亲,……同志是我们的兄弟姐妹,是和我们血肉相关的,应彼此忧戚相关,患难与共,互相帮助。个人问题的解决,要以革命利益为依皈。”[64]革命利益和同志友爱为传统伦理中的母亲、兄弟姐妹和朋友情感套封和重塑着现代意义。看似冲突和充满张力的“公家外婆”和“革命友爱”在“建设革命家务”中糅合共生。

更进一步,“尽管构成延安新型单位的集体主体性起源于对传统的继承,但这种新的集体化形式又改变了传统儒家家庭模式,以表达革命行动和目标……这个集体不再像传统家庭那样,只关注本身的秩序、进步和持存”[77](P 50)。延安时期这一集体的追求指向了“对于群众的义务”。

1944年赵超构写道:“当娜拉的丈夫命令她尊重为妻为母的神圣义务时,她宣布:‘在为妻为母之前,比什么应该更要紧的,是对于自己的义务。’假如是延安的娜拉,她的话便应该改为这样:‘在为妻为母之前,比什么应该要紧的,是对于群众的义务。’”[78](P 167)从指向自我到指向群众,妇女解放的意涵也有了新的内容。在建设革命家务的过程中,家属妇女通过参与劳动和组织劳动实现“对于群众的义务”,完成对革命事业的理解,达致自我的改造和关系的重塑。只有“对于群众的义务”与劳动发生勾嵌和缠绕,通过“在场”参与和组织群众生产,劳动才能真正具有自我改造意涵,只有在革命的结构秩序中,劳动才进一步具有超越个体主义的解放特征。

1944年对陈敏的学习强调劳动的自我改造和对妇女主义的批评。朱德要求改变过去小资产阶级的妇女工作作风,与群众结合起来。邓发号召妇女干部要努力生产,人人学会管理国家的本领,认为这才是妇女解放的必由之路[44]。高岗更以对陈敏的肯定反对了只坐机关、不事生产或只会喊妇女解放口号的“妇女主义”和“二流子”妇女干部[79]。1945年刘少奇对中共中央妇委干部的谈话中明言:“如果今天写宣言,明天写口号,后天来一个‘三八’有感,那是害人民的。老老实实为群众服务的思想应当建立起来。”[80]“对于群众的义务”使妇女个体和革命的关系,被置于与群众的关系和对群众的责任中,成为“主体成长的过程”(11)刘卓对延安时期作家和党、群众关系有着精辟分析,亦对本文有重要启发。参见刘卓:《“群众的位置”——谈延安时期文艺体制的“非制度性”基础》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。,从而具有了“主义”意涵。这是一种政治意义上的身心安置。“对于群众的义务”使劳动重新塑造了个人的价值和意义——实现革命者对于“共同事业的责任”,而这种责任从崇高却缥缈的“革命”递归到与群众的关系和日常,并被激发出道义。此外,党还以“妇女解放”加持了这份共同事业对于妇女而言的特殊意义:“家属参加生产有极大意义……在边区今天发展生产,号召妇女参加生产,就含有妇女经济解放的深意。在座妇女同志的事业,特别应摆在农村妇女的解放上,生产运动就是达到妇女解放运动的最实际的道路。”[81]与喊口号式的妇女主义不同,参加生产的妇女“掌握了组织生产的知识,将来回到自己的家乡,就可以把那里的母姑姊妹,组织起来,建设新民主主义的新中国。在执行共产党发展生产的政策下,你们将会学到新民主主义社会组织者、宣传者的本领,不是夸夸其谈者,而是毛主席的革命学说所培养出来的扎扎实实的有力的干部”[69]。革命时期对家属的动员,远非出于劳动力的考量,共产党还看到她们与劳动妇女群众的密切关系,对于农村妇女的动员、示范、组织和参与政权建设的可能。

共产党的组织/家庭隐喻使妇女完成了政治和情感归属,个人的修为转向合群的修养、组织的修养[82]。妇女憧憬着在新的历史契机、新的共同体中寻求现代性情感和身份。似乎是属于未来的、伴随着生产集体化的生活集体化成为了“必然的”[83](P 339),这种面向延安的主义的追寻获得了来自日常生活的意义和价值。

“当革命事业成为一种家务似的出现在自己的生活中,就很难辨别哪是个人利益,哪是集体利益了。因为事实上,个人与集体,已融为一体了。”[84](PP 97-98)劳动“才能真正做人”[50](P 24),革命成为“家务”并内化于生活,“对于群众的义务”和对于共同事业的责任使兼具工具理性与情感理性的“公家”进一步为革命妇女的身心安置奠定了“情感”和日常基础。

“建设革命家务”在实践中切实改变着妇女的劳动观念和集体主义意识形态,“对于群众的义务”为革命事业提供了切实的对象、目标和意义。如沈霞在日记中记录:“实际地参加劳动,这对于一个想锻炼自己成为十足的无产阶级者来说,是有莫大意义的。”[65](P 63)劳动成为淬炼为无产阶级的革命之路。沈霞更在劳动英雄大会上“仿佛看到了将来的劳动者的社会,很兴奋”[65](P 137)。“劳动英雄”使革命事业具象化,对“将来的劳动者的社会”的憧憬使当下的劳动日常和生活具有了面向未来的、可及的革命意义。革命妇女不但“要经过千锤百炼而不消溶才能真真有用”[85](P 253),更重要的是从对自我的关注转向“群众”的日常生活世界,并进行建设“将来劳动者的社会”的行动。

建设革命家务处理了女性“离家”的“怨慕”,从民国时期“女性对家的依恋和恋慕转化到共同体内部”[86],更进一步转向组织。范元甄将“需要”转向党和集体,呈现着妇女的改造之路:“我需要一个坚实的力量来支持我……我在试着把我这‘需要’转向党、向集体,而不是向任何个人……今后,我应该以一个革命者的姿态向党、向集体汲取力量。”[66](P 438)当具有内在心理和精神诉求的女性进入革命的规范化叙事,劳动的妇女主体契合了共产党的道德秩序。更进一步,革命“透出了人心”,“把身一面的问题(个体生存问题)基本上交代给团体去解决,而使各个人的心得以从容透达出来”[56](P 384)。共产党对“娜拉”往何处去提供了关于“主义”和情感皈依的解释。王汎森指出:“过去讨论‘主义’之所以吸引人往往只重救国及政治的层面,而忽略了‘主义’对日常生活的‘意义世界’所提供的庞大资源……‘主义’在救国与人生这两方面成为一种‘大小总汇’,一方面指引新的建国方向,一方面提供人们创造有意义人生的各种方案。”[87](P 264)

四、结论与讨论

1945年丈夫谭文邦随军南下作战后,陈敏与留守的干部家属办起了集学校、家庭、保育院于一体的家属学校。1946年家属学校奔赴东北。陈敏历任东北合江被服厂厂长、广州氮肥厂党委副书记等职务[23]。陈敏并非仅是家属,更是妇女干部、革命的推动者、国家的建设者。共产党试图通过先进模范陈敏的示范、感召、动员、组织和教育来实现对家属进而对全体妇女的治理。在劳动整风中艾思奇更直接将陈敏推崇为“知识分子的模范”(12)艾思奇:《劳动就是整风》,《解放日报》1944年2月19日,第4版;《抗属陈敏同志,养猪的高福有同志》一文在收入《艾思奇全书》(第3卷)中被删除。参见《劳动也是整风》,载艾思奇:《艾思奇全书》(第3卷)(1940—1948),北京:人民出版社,2016年,第447页。。“学陈敏运动”不仅是出于现实需要对妇女劳动力的动员,更是基于深远的政治考量对家属妇女的革命指向:成为革命所需要的、有劳动知识、有群众观点的劳动者和革命者。“建设革命家务”使革命与日常关联。循着“对于群众的义务”而生发的对于革命事业的追寻,劳动才具有了普适的自我改造和自我生成意义。在“学陈敏运动”中,劳动、革命家务、革命家属、公家、群众这些观念和话语的交涉和融合产生了新的具有现代文明的意涵。

由于本文的研究仅基于有限的公开出版的官方报纸和档案,我们只能通过分析共产党在革命进程中对家属劳动的处理,借此了解共产党试图进行社会改造的制度和政治逻辑,而无法进入个体层面来品咂这场革命给陈敏和其他妇女带来的情感、心灵和日常生活的撼动和慰藉。在抗战时期的陕甘宁边区,作为一场面向全体成员的劳动动员和思想改造,“建设革命家务”成为新人的锻造之路,但这其中无疑充满更为复杂的张力和现实感。

如果我们简单认为“家属”是性别化的、带有父权意涵的身份,则忽视了共产党面对实际问题的策略应对、对关乎妇女日常生活的制度安排和福利提供,也忽视了革命家属这一身份探索对于妇女解放的意义。战争年代的思考直到集体化时期才被理论化。当我们向后追溯中华人民共和国成立后对于家务劳动社会化(13)参见邓颖超:《学习苏联人民崇高的共产主义道德品质有关劳动、爱情、婚姻和家庭的道德》,《人民日报》1952年11月5日,第2版。的实践,则会发现家属在新型共同体的身份中被赋予了妇女劳动的主体性,而这种主体性“依赖于以‘劳动’开始作为新社会的组织方式;劳动的价值被各种方式承认,包括国家意识形态上的承认;劳动者主体地位在政治上的确立”[88]。在延安时期,借由“革命家务”的语义缝隙而获得意义的“革命”的家务劳动,处于未发生根本变革的小农经济和社会结构中,只能说是一种诉求性的意义承认。尽管并未打开关于妇女家务劳动的内涵和意义的深层讨论,但我们应该看到共产党早期探索所呈现的对平等的劳动地位、新的劳动秩序的建立这些更广大、更长远的革命理想和目标的追求。

尽管共产党在革命时期将妇女家属、家务纳入面向未来的、生产生活社会化的政治革新工程,但囿于战时现实,仅提供了相对保守的安置实践。妇女对“进步”的自我诉求和根据地的现实匮乏使妇女在处理革命与婚育冲突时仍限于困顿,甚至到集体化时期对家务劳动社会化理论构想的短暂实践中,其内在矛盾依然存在。但我们不能粗略地认为延安时期共产党从社会改造转向对于妇女个体的改造、使妇女独自面对家务家庭问题。

以总体史的视角进入陕甘宁边区的实践,可以看到共产党兼顾当下、面向未来的制度安排及这一制度的内在结构和运作逻辑。家务、家属在指向革命过程中获得了意识形态层面的价值肯定和妇女的自我体认。“学陈敏运动”从经济层面上动员了妇女纺织和自给节约,解决了生产困难、保障了边区财政和生活;从制度层面而言,嵌于“大公家”的“小公家”这一单位制雏形的建立使生产体制和动员结构更为丰富和复杂,“小公家”成为妇女生产生活的集体主义的共同体;从话语层面塑造了“建设革命家务”,型构了革命的公私关系,并将与妇女相关的“家务”纳入革命话语结构,为进一步的讨论打开了空间;从意识形态层面建构了“公家”的多重面向,重塑了革命道德和“对于群众的义务”。在“革命家务”的整体制度安排中,共产党提供了一套与之相关的解决内在冲突、情感困境的现代组织/家庭隐喻。家属妇女情感结构发生了新的转变,革命生发了平等结构、尊严感和义务感。

延安时期对于家属的动员和组织,以及个人、“小公家”和“大公家”嵌套结构的革命家务意涵和制度的生成,为中华人民共和国成立后家属和家属劳动的制度安排提供着早期的探索和参考。当时过境迁,“家属”成为一个没有政治意涵的称呼,家务被视为个人和家庭问题,对共产党革命时期历史实践的考察具有面向当下的现实意义。正如宋少鹏所指出的:“在集体主义的政经结构里,原本可以探索一种有别于资本主义大生产体系的另类现代性,建立起以人为中心、公私相嵌、统筹生产和生活的生产体制。”[53]延安时期建设革命家务的探索,亦为如何重构生产关系、解放妇女提供着新的思考。