浅谈任务驱动型写作教学策略*

——以统编教材八年级上册第三单元《学习描写景物》为例

2021-12-01周耿

周 耿

(广东省湛江市第二中学 广东 湛江 524000)

单元群文教学是统编教材渗透的教学理念,“任务群在主题的统领下,以学习为主线,将诸多语文教育元素,有机融入主题单元,形成新的秩序。这是复杂思维的产物。”[1]学习任务群这种崭新的学习形式以任务为导向,关注学习情境、学习过程、学习策略等,让学生在复杂的情境中通过写作实践培养语文核心素养。传统作文教学往往以“范文+写作知识+写作实践”为模式,追求写作知识的运用和写作技能的训练。而任务驱动型写作教学则追求任务情境下对学生多项目复合式的语用能力的培养。笔者认为,任务驱动型写作教学主要有三个特征:(1)从教学内容看,是以写作项目为载体,整合学习情境、学习内容、学习方法、过程策略等,进行读写结合的教学。(2)从思维发展看,是任务情境下促进学生高阶思维发展的教学。(3)从教学方式看,是促进学生自主学习和合作学习的教学。本文从语用学视角出发,以笔者所上的统编教材八年级上册第三单元《学习描写景物》为例,浅谈任务驱动型写作教学的三个策略。

1.建构“经验场”

统编教材致力于读写结合的建构,在单元任务群的统摄下,结合阅读进行词、句、段、篇的写作训练,帮助学生逐步建构该写作项目的“经验场”。如八年级上册第三单元的写作任务是学习景物描写。首先在选文上,单元主题为“山川之美,古来共谈”,编者选择了四篇古代散文和五首唐诗,均为写景名篇,以资借鉴。再者在助读系统上,教材也有意通过问题引导学生归纳写作知识并进行写作训练。如:《唐诗五首》“思考探究”第四题:“李白年轻时曾‘仗剑去国,辞亲远游’,《渡荆门送别》就写于他乘舟东下、出蜀入楚的途中。细读诗作,用自己的话描述诗中所写的景色,注意写景视角的转换,体会诗人心境的变化。”第三,在写作知识点上,选文涵盖了观察视角及方法、描写手法、篇章构思等,为学生学习景物描写提供了丰富的经验场。如何帮助学生去挖掘蕴含在教材中的知识经验?笔者在学生进行篇章写作前,结合单篇课文进行读写结合的分类微写作项目的训练,帮助学生初步建构“景物描写”的“经验场”。主要有以下四类微写作项目:

第一类、赏析性写作。如《使至塞上》:“颈联被誉为独绝千古。清人黄培芳认为其妙处在于‘直’‘圆’二字极锤炼,亦极自然。你怎么理解这一说法?你觉得这两句诗好在哪里?尝试写一段赏析文字。”让学生通过评论的方式去挖掘文章所蕴含的写作知识。

第二类、改编式写作。如把《答谢中书书》改写为白话文。让学生在创作实践中去感受陶弘景用词的精妙、观察视角的变化及描写手法的使用等。

第三类、借鉴式写作。如:苏轼用庭下如积水空明喻庭院中月色的清澈透明,用藻荇交横喻月下美丽的竹柏倒影,前者给人以一池春水的静谧之感,后者则具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静,一正写,一侧写,从而创造一个冰清玉洁的透明世界。你可否借鉴苏轼的写法尝试描写眼前的“阳光”?

第四类、情境性写作。如:三峡中有很多神话故事,其中就有神女的故事很让人向往。她曾帮助过大禹治水,她与楚襄王有着凄美的爱情故事,她在行走时有环佩鸣响,她在云雨归来时浑身异香。你觉得她适合出现在哪个季节?结合郦道元《三峡》的景物描写,发挥想象,尝试描写神女出现时的场景。此写作实践让学生在把握三峡不同季节意境的基础上,根据课文情境进行想象性写作。

2.建构写作支架

在学生形成初步的经验场后,笔者针对学生微写作中存在的问题,安排独立的写作课。通过提供支架帮助学生整合知识并进行有效写作。

2.1 情境支架。随着核心素养的提出,情景成为了当前教学的热点。情景是学生所要应对的复杂的、具有不确定性的现实问题的状态。在写作教学中,老师可创设真实的或虚拟的情境支架,在具体任务中引发学生思考,学生通过挖掘该情境与生活经验间的相识性,整合知识、重组思维,进行有效的知识迁移。统编教材提倡情景化写作。如“学习景物描写”中的“写作实践”:一是要求写“校园一角”、一是写“自家窗外”,这些熟悉的情景必能勾起学生许多熟悉的体验。但是他们是否有认真观察过这些景色?如何写?课本提示部分为他们提供了支架。在《窗外》一题中有提示:(1)注意描写范围的选择。(2)可以根据窗口所处的高度选取一个主要的观察视角,再辅以其他角度灵活描写。还要注意调动多感官,使景物描写更加生动。(3)可以围绕窗外景色主要的特点,给景物描写定一个基调,如美丽、欢乐、忙碌等,描写时注意融入自己的情感。基于统编教材的内容,笔者设置了本节课的预习环节(任务一),让学生根据课文提示,照一张学校或者自家窗外的照片并进行写作,字数300字以内。通过创设这样一个任务,让学生在清晰的情景和路径的引导下,学会观察,积累写作初体验。

2.2 活动(策略)支架。从学生交上来的作文会发现如下问题:选材和语言老套、缺乏想象力;内容空洞,缺乏情感;缺乏篇章意识等。这和思维固化、浅表化有关系。如何通过发散思维帮助学生打开情感和想象的空间?笔者设计了任务二:看图写话。其中涵盖三个活动支架,形成三个写作策略。

2.2.1 活动一,展示照片,描写特点。展示学生照的一幅照片及文字,学生讨论景物描写方面存在的问题,然后进行全班共写。老师提供学生整理的“八年级上册第三单元课文描写景物特点的手法归纳表”,小组合作,每组运用其中一种写作手法来表现这一事物的特点。此环节旨在引导学生通过运用各种手法,打开想象的空间。

2.2.2 活动二,图片分类,拟写主题。首先,展示若干照片,让学生进行分类,并拟小标题。此环节旨在通过重组照片、聚焦主题,引导学生思考所选景物背后的意义。然后结合课文示例,谈谈景物间的组合与主题的关系,引导学生从主题的角度思考景物的选择及描写。

2.2.3 活动三,根据图片,编写故事。这环节是承接活动二,旨在发现照片中的“我”,融情入景,让学生的写作由外在事物特点的表现渗透到内在情感的表达。最后,展示课文《使至塞上》的篇章结构,引导学生从篇章结构的角度,在情感逻辑的引导下,重新写作此片段。

2.3 知识支架。学生的写作最大的问题还是所需写作经验和现有写作经验间的落差。故笔者采用读写结合的方式,让学生从之前单元学习的经验场中总结归纳写作知识要素,为每个活动环节(写作策略)提供写作知识支架。

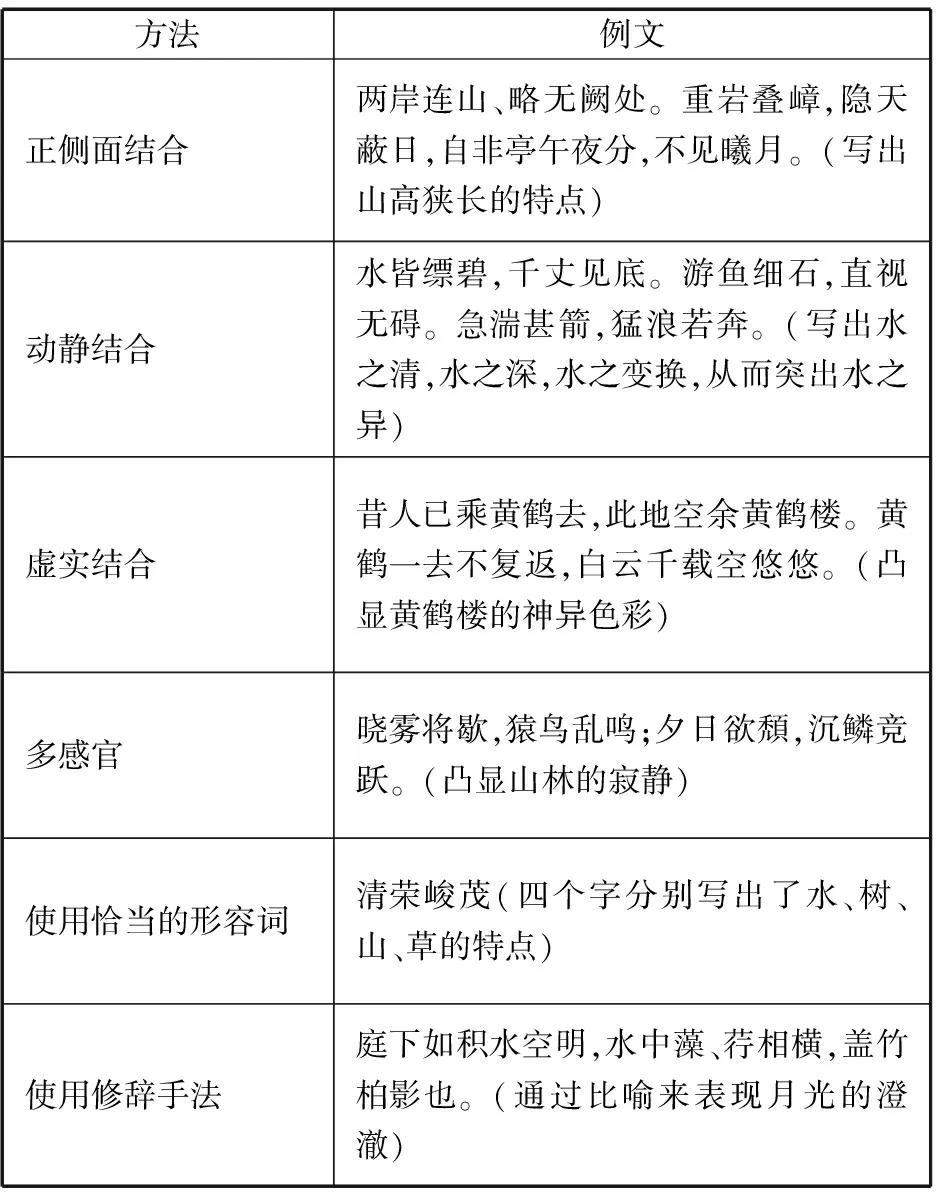

2.3.1 活动一的写作知识支架:“运用多种手法,凸显景物特点。”

方法例文正侧面结合两岸连山、略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。(写出山高狭长的特点)动静结合水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。(写出水之清,水之深,水之变换,从而突出水之异)虚实结合昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。(凸显黄鹤楼的神异色彩)多感官晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲頹,沉鳞竞跃。(凸显山林的寂静)使用恰当的形容词清荣峻茂(四个字分别写出了水、树、山、草的特点)使用修辞手法庭下如积水空明,水中藻、荇相横,盖竹柏影也。(通过比喻来表现月光的澄澈)

2.3.2 活动二的写作知识支架:通过景物的选择与组合凸显主题。

景物选择与组合类型例文视线的变化高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。(仰视、俯视、平视)时间的变化清林翠竹,四时具备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲頹,沉鳞竞跃景物特点的对比素湍绿潭,回清倒影同类景物的聚焦几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。同类景物的发散树树皆秋色,山山唯落晖。牧人驱犊返,猎马带禽归。景物与心境的相互影响单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

2.3.3 活动三的知识支架:以“我”的视角,融情于景。

《使至塞上》篇章结构图

内容意象景物特点情感变化结构单车欲问边,属国过居延。单车、居延形单影只,山高路远孤寂起征蓬出汉塞,归雁入胡天。征蓬、归雁漂泊无根漂泊无定承大漠孤烟直,长河落日圆。大漠、孤烟、长河、落日雄浑、壮阔振奋、兴喜转萧关逢候骑,都护在燕然。燕然悲壮慷慨激昂合

3.建构评价机制

任务写作是一种以读促写的过程性写作,阅读评价是写作过程中的有效驱动力。评与写是学生写作经验场的两个维度,无论是赏析性写作、借鉴式写作等都是立足于“怎么写”的阅读探究任务。通过读写结合的方式真正帮助学生形成策略性评价的元认知。同时这种读写结合的方式也贯穿在大作文的“三写三评三提升”的写作过程中。课前片段写作,通过自评的方式建构该写作任务的表达策略;课中片段提升则通过互评发散思维并尝试解构和修正原策略;课后篇章写作则在老师提供的“篇章评价表”中谋求中心与材料有效融合的策略,再次重构新策略。学生边写边评的过程就是对写作策略进行反思与改进的过程。但要注意的是学生作为评价者往往容易以静态概念知识的运用作为评价标准。而老师则需在此过程中有效引导学生通过关注作品的情感意蕴去研判作者是如何运用语言进行个性化表达的,也就是研判作品的个性化表达策略。同样,学生也只有立足于个体体验,以个性化表达为任务进行策略性反思才能真正促进作品的逐步完善与提升。