我国碳排放影响因素的实证研究

——基于固定效应面板分位数回归模型

2021-11-23刘元欣邓欣蕊

刘元欣,邓欣蕊

(华北电力大学 经济与管理学院,北京 102206)

气候变暖已成为全球共同面临的生存挑战,而这一问题的主要原因之一是人们生产生活排放了过高的二氧化碳[1]。在全球层面,为控制二氧化碳排放、应对气候变暖问题,联合国在1992年出台了第一部法律文件“联合国气候变化框架公约”,1997年制定《京都议定书》,规定签署的国家中,发达国家从2005年开始承担减少碳排放量的义务,发展中国家则从2012年开始承担减排任务。但是《京都议定书》在政策制定上存在明显的不足和缺陷,且在其承诺期内缔约国的履约情况并不乐观。而2015年诞生的“巴黎协定”较《京都议定书》有更强的减排效力[2]。“巴黎协定”获得了全球186个国家的支持,相当于覆盖了全球96%的碳排放量,其要求发达国家带头减排并加强对发展中国家的帮扶力度,同时缔约国需逐步增加自主贡献,积极向绿色可持续的增长方式转变。

随着科学技术的创新与发展,我国的工业化进程不断前进,随之而来的是碳排放量迅速增长以及生态环境逐渐恶化。2019年中国的二氧化碳排放总量约为115.3亿吨,占世界的34.1%(1)http:∥www.xinhuanet.com/energy/2020-12/10/c_1126842995.htm,但中国的国内生产总值仅占世界比重的16.45%(2)数据来源于国家统计局《2019年统计公报》以及Statista数据库的简单计算。,碳排放量占比与GDP占比差距悬殊映射出的是我国在能源效率及能源结构上存在明显缺陷。为改善碳排放问题,我国“十一五”规划提出了节能减排的目标,即2010年的单位GDP能源消费在2005年的基础上降低20%;“十二五”规划纲要中明确提出2011—2015年期间碳强度下降17%的目标;2020年9月习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中表示,中国的二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和目标,这体现了中国在环境保护和应对气候变化问题上的决心与担当。实现碳中和这一目标绝非易事,需要技术创新、政府政策、社会响应等多渠道共同努力,不仅要大量植树造林,大力发展碳捕获技术、负碳技术……[3],更要理清各影响因素与碳排放量的关系,准确判断其影响权重,有利于进一步优化节能减排措施,从根源上更加有效地控制二氧化碳排放量,保护生态环境,从而实现绿色可持续发展目标。

现有研究显示,经济发展、能源消费及结构、产业结构及政策等因素与二氧化碳排放量有着较为密切的联系。通过确定模型以及筛选变量,本文将基于STIRPAT模型,利用中国2000—2017年的面板数据探究经济增长、能源强度、固定资产投资、人口以及政策因素对于碳排放量的影响程度。在选择政策变量方面,中国在2007年颁布了《中国应对气候变化国家方案》,自此开始大力发展可再生能源、调整能源结构等控制二氧化碳排放量。但经济发展的强惯性和能源转型的长周期使得中国碳减排工作在短期内并不显著,直至“十二五”期间出台明确的碳强度目标,才真正在气候治理方面发力。其中,政策力度尤为强的是“大气十条”(即《大气污染防治行动计划》),有效减少了使用化石能源产生的污染物和碳排放。因此,本文选用中国气候治理力度尤为强劲的“大气十条”作为政策变量。评估“大气十条”在2013年至2017年对我国各省碳排放的影响力,并有针对性地提出相应地降低碳排放的政策措施,为2060年前实现碳中和目标助力。

一、文献综述

气候变化引起全世界的广泛关注,气候变暖的根本原因是碳排放量的增加。国内外学者在研究碳排放问题时主要探究经济发展、能源消费与碳排放的关系或进行影响碳排放的因素分析。首先,在探究经济发展与碳排放的变化关系时,大多数研究验证环境库兹涅茨曲线或进行脱钩分析。Halliru等[4]研究调查了1970—2017年间六个西非国家的环境库兹涅茨曲线(EKC)假设的有效性,在低、中和高排放国家,经济增长与二氧化碳排放之间均呈现“U形”关系,与倒U形EKC假设相反。李佳佳、罗能生[5]利用省际面板数据研究发现:全国、东部和西部的环境EKC曲线呈现“倒U型”,中部呈现“U型”,各区域EKC曲线的转折点差异较大。而Lawson等人[6]在研究106个国家或地区的二氧化碳排放量时,发现并不能证实环境库兹涅茨假说。对于环境库兹涅茨曲线的现有研究结论来看,不同国家或地区二氧化碳排放与人均GDP之间的关系均不相同,并非全部符合该假说最早提出的“倒U型”关系。除基于环境库兹涅茨假说展开研究以外,另一种主流的研究为探究碳排放与经济增长的脱钩关系。衡量碳排放和经济增长之间脱钩关系的主要方法有Tapio[7]提出的弹性系数和OECD提出的脱钩因子两种常用指标,前者相对于后者更能消除基期选择上的误差[8]。在全行业方面,Song等人[9]探讨了中国二氧化碳排放量在省级的脱钩状况。结果显示在2000—2005年碳排放与经济发展未发生强去耦情况。在2015—2016年呈现出强脱钩-高经济阶段和强脱钩-中高经济阶段。在分行业方面,经济产出效应成为建筑、贸易、工业、运输、农业和其他这六个部门主要的碳排放贡献者,其次是能源强度效应,能源结构效应和碳系数效应较弱[10]。

经济增长影响着能源消费[11],而化石能源的消费促进二氧化碳排放量的增加。据统计,温室气体的增量95%来自能源消费[12]。徐如浓、吴玉鸣[13]利用柯布—道格拉斯生产函数和面板数据联立方程模型研究长三角城市群碳排放、能源消费与经济增长之间的三向联系,证明三者两两互为因果关系。在研究不同影响因素对碳排放变化的贡献程度时,学者们多采用对数平均迪氏指数法(LMDI)。Quan[14]采用LMDI分解模型从碳排放系数,能源强度,能源结构,经济水平和人口规模五个方面分解影响碳排放的因素。Wen等人[15]采用LMDI法分析我国30个省2000年至2014年的相关数据,得出能源结构对碳排放的贡献从负变正,并且总体上有所增加。Zang等[16]运用LMDI方法在1995—2014年间分析了山西省城市化和居民因素对直接二氧化碳排放的影响,认为城市化的扩大对碳排放量的增加影响微弱,但是家庭规模的缩小能够有效抑制碳排放。

其次,在研究碳排放的影响因素时,建模多采用STIRPAT模型,STIRPAT模型是York等[17]在Ehrlich[1]提出的IPAT模型基础上改进而来,以此反映环境及其影响因素的随机关系。该模型随后得到学界的广泛应用。张庆宇等[18]运用EKC和STIRPAT模型对1978年至2018年中国人均GDP和人均碳排放的关系以及碳排放的影响因素进行分析。结果符合环境库兹涅茨曲线倒U型的趋势;中国人均GDP和人均碳排放尚处在递增阶段;其中经济增长是对中国碳排放影响最大的因素,后续依次是化石燃料使用、城镇人口、可替代能源与核使用、人口总数、服务业增加值、进出口总额。钟少芬等[19]以东莞市为例,采用基于扩展STIRPAT模型,通过岭回归拟合得到碳排放量与地区生产总值、人口、城市化、人均消费支出、工业化及能源利用效率的多元线性模型。王向前、夏丹[20]从工业产业视角,研究煤炭生产侧与消费侧碳排放及其影响因素,对比来看,消费侧的碳排放控制效果优于供给侧,影响供给侧和消费侧的碳排放强度的关键因素均为能源强度。Wei[21]发现学者在利用STIRPAT模型研究碳排放的影响因素时,各个研究结果的参数估计值不同。为解决这一问题,他提出了一个等效替代模型,通过STIRPAT模型的不同功能形式解释研究结果存在差异的原因。

束克东、李影[22]通过分组方法基于STIRPAT模型探讨不同收入水平下人均收入二氧化碳排放的关系。除人工对变量进行分组再对每组进行逐一回归估计之外,学者利用分位数回归代替均值回归来弥补均值回归估计不精确以及只能考察协变量在均值附近对因变量的影响的缺陷[23]。为保证回归估计结果的稳健性,陈卫东、靳祥锋[24]采用面板分位数回归对碳排放与经济增长的关系进行检验。徐盈之等人[25]运用分位数回归方法验证碳税对于四大经济区域的影响效应,结果显示开征碳税对于中国东部及东北部的经济协调发展有抑制作用,而对于中部和西部地区有促进作用。王来弟[26]对30个省份的面板数据进行分位数回归,研究经济增长、能源消耗对碳排放的影响。结果显示经济水平随着碳排放分位数水平增加,回归系数逐渐减小,即经济发展水平对低碳排放的省份的影响最大,而能源强度则对碳排放量较高的省份影响更大。

本文与以往学者的研究有三个不同之处。首先,以往研究多利用均值回归,本文利用分位数回归模型可以更好地拟合不同碳排放水平下各因素的影响程度;其次,在使用分位数模型时,部分学者采用普通的面板分位数回归,忽略了个体效应,因此本文将结合固定效应模型和分位数回归模型进行回归分析;最后,将“大气十条”政策作为0~1虚拟变量引入模型中,探究该政策对于我国碳排放量的约束效果。

二、研究方法及模型构建

本文采用STIRPAT模型,将人均GDP、人口数量、能源强度、固定资产投资作为自变量,以及2013年开始实施的《大气污染防治行动计划》(以下简称“大气十条”)作为0~1虚拟变量。采用分位数回归的方法分析自变量对于碳排放量的影响。

(一)分位数回归

在以往大多数回归模型中,着重考察的是解释变量对被解释变量的条件期望的影响,实际上是均值回归。但是有的时候对于非条件分布,均值并不能很好地反应条件分布的全貌。而1978年Roger Koenker和Gilbert Bassett 提出分位数回归的方法可以很好地解决这一问题,其基本思想是最小化被解释变量与拟合值之间的距离,分位数回归可以观察到因变量的尾部,更加准确地反映自变量对于因变量条件分布形状的影响。且其对随机误差项的分布不做任何假定,结果不易受极值的影响,回归较为稳健,因而可以更加全面地反映数据信息。以往学者在进行碳排放影响因素分析时,多数将中国按地理位置的不同划分区域研究,结合中国的实际情况来看,这种分析方法忽视了我国各省份能源结构和经济发展水平上的明显差异。对于发展模式和发展进程不同的省份而言,相同因素对于碳排放的影响程度不尽相同,因此本文将采用分位数回归的方法,以碳排放量作为因变量,设置三个分位点(0.25,0.5,0.75)将我国30个省、直辖市、自治区(除西藏自治区)分为低、中、高三个碳排放区,分区域探究人口、经济增长、能源强度、固定资产投资及“大气十条”政策对于碳排放量的影响,根据分析结果对不同发展阶段的区域提出适合该区域的发展政策。

(二)模型构建

首先,本文变量选取基于STIRPAT模型,它是由Dietz和Rosa根据IPAT模型改进而来,该模型允许将人口、财产、技术水平进行分解和拓展,其标准形为:

I=aPbAcTde

其中:I、P、A、T分别表示环境影响、人口、财产和技术水平;a为模型系数,b、c、d为各自变量的指数,e为误差。

York等人提出将STIRPAT模型取对数,可以在一定程度上消除异方差,取对数后的公式更便于后续的参数估计和假设检验:

lnI=lna+blnP+clnA+dlnT+lne

分位数回归模型的一般形式为(τ表示分位数点):

Qτ(yi)=β0(τ)+β1(τ)xi1+…+βp(τ)xip

i=1,…,n

通过下文的检验,本文将选择固定效应分位数回归模型进行回归分析,该模型无常数项,因此结合STIRPAT模型与分位数回归模型得出本文模型:

Qτlncei=β1(τ)lnpopi1+β2(τ)lnpgdpi2

+β3(τ)lneii3+β4(τ)lniifai4+β5(τ)policyi5

i=1,…,n

STIRPAT模型描述的是人口、财产、技术对于环境的影响,因此上述变量中以碳排放量代表环境影响,人均GDP和固定资产投资表示财产,能源强度表示技术水平(如表1所示)。

表1 各因素变量描述

(三)数据来源与预处理

本文使用了2000—2017年中国30个省的观测数据。碳排放量数据来源于CEADs数据库;人均GDP、人口数量、固定资产投资来源于国家统计局,为消除通货膨胀等因素影响,利用平减指数将人均GDP折算为2000年平价;能源强度由CEADs数据库的能源消费总量除以2000年平价GDP得到;“大气十条”政策为0~1虚拟变量,2000—2012年为0,2013—2017年为1,变量具体描述见表1。此外,海南缺失2002年的碳排放量和能源消费量数据,宁夏缺失2000—2003年碳排放量数据,本文运用了MATLAB内置函数fillmissing对缺失值进行了填充处理。

三、我国碳排放现状

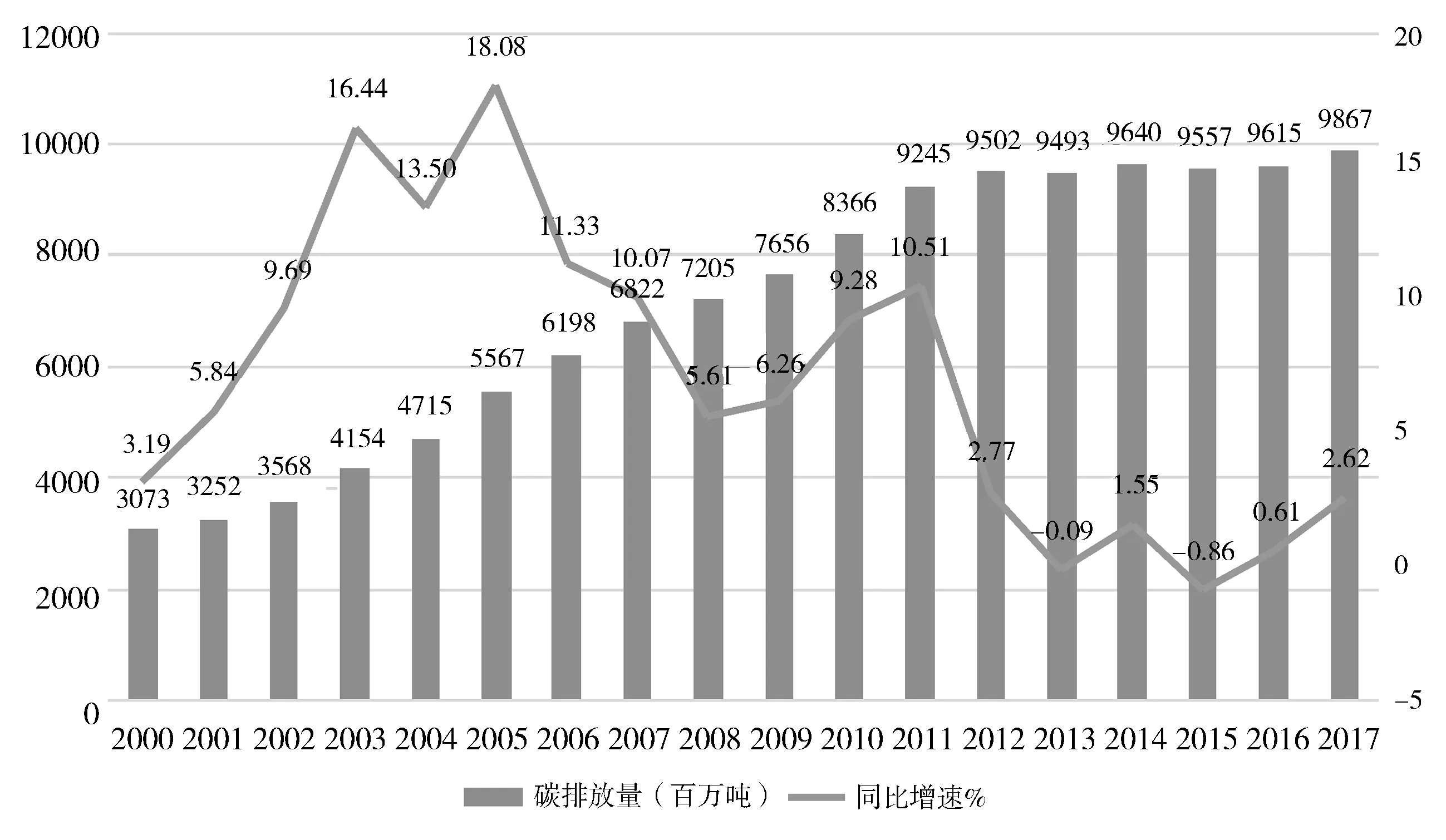

从全国层面来看,随着我国经济和城市建设的快速发展,21世纪以来我国的碳排放量呈现逐年迅速递增的趋势。2000年全国碳排放量为30.73亿吨,2011年增长到92.45亿吨(见图1),11年间碳排放量增长了2倍。以往我国经济的发展依赖大量的化石能源消耗,经济增长方式呈现粗放型特征,随着技术进步、资源有限以及环境恶化压力,2011年以后我国经济发展方式逐步转型升级。所以从2011年以后全国的碳排放量总体虽然呈上升趋势,但其增长速度明显放缓,全国的碳排放总量得到了明显的控制。

图1 2000—2017年全国碳排放量

从2017年各省碳排放量分布(见下页图2)可以直观地看到,山东省的碳排放量处于全国最高,主要原因是山东省是我国的经济强省,其发展主要依靠以煤炭为主的能源密集型产业,此类产业会产生过高的二氧化碳排放量。河北省位居第二,江苏、内蒙古等次之。综合来看,我国的二氧化碳排放量呈现出西部及西南部低,东部及东南部高的态势。

图2 2017年中国各省二氧化碳排放量

根据2017年我国各省能源消费量计算出的能源强度(见图3)可以看出,宁夏的能源强度最高,新疆的能源强度位居第二,主要原因在于宁夏和新疆的经济处于欠发达水平,同时高耗能行业如矿物开采和加工冶炼部门比重非常高,导致能源强度高于我国其他省份。整体上,能源强度呈现东南沿海低,中部次之,北部和西部较高的特点,即能源资源丰富的省份,能源强度也相对较高。

图3 2017年中国各省能源强度

四、实证检验

(一)面板单位根检验

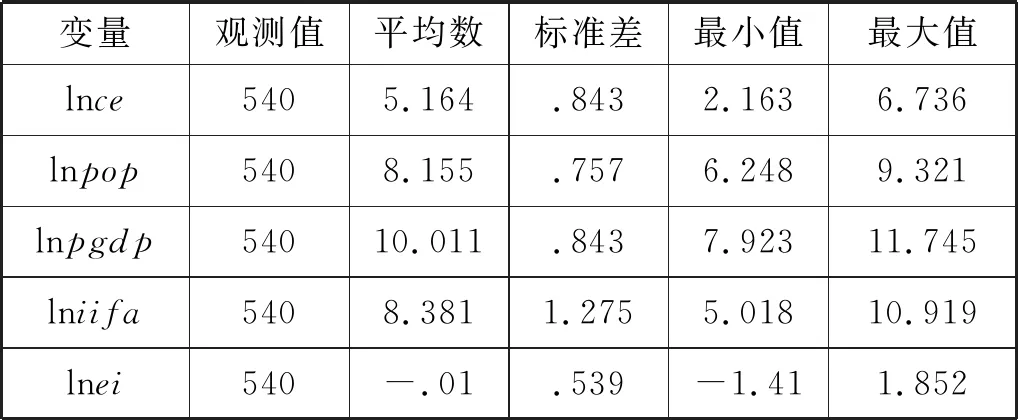

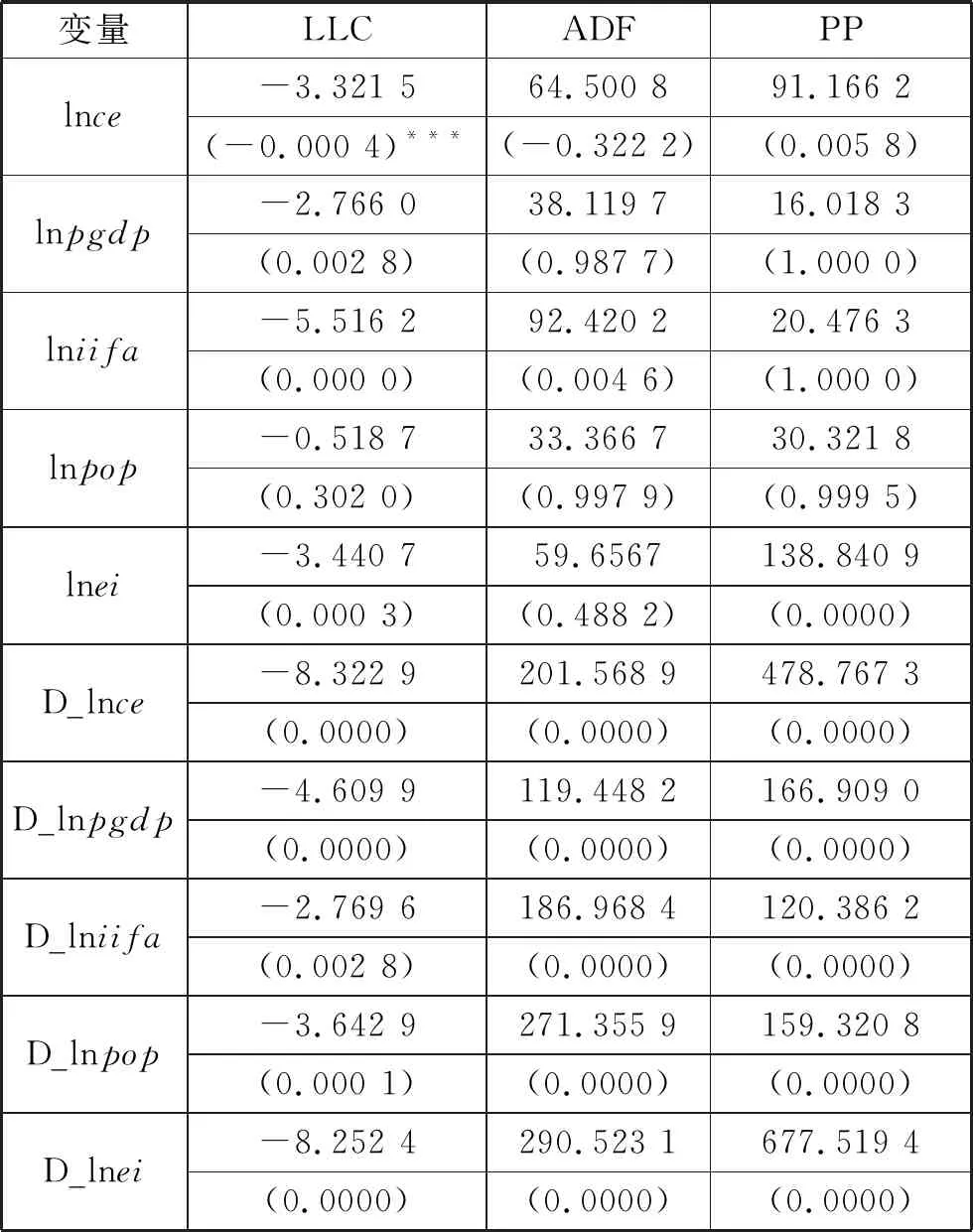

首先,本文对各变量进行描述性统计(见表2)。同时,为了避免出现伪回归,确保回归估计结果的有效性,需要对面板数据进行单位根检验。由于一种检验方法的有效性较低,如ADF检验和PP检验犯采伪错误的概率很大。为了保障单位根检验结果的有效性,本文采用三种单位根检验方法:LLC检验、ADF检验以及PP检验。变量需同时通过这三种检验方可视为平稳。通过Stata得出的单位根检验结果显示(见下页表3),所有变量零阶不平稳,对变量进行差分后,一阶差分序列在1%的显著性水平上拒绝原假设,差分序列平稳。

表2 变量的描述性统计

表3 三种单位根检验结果

(二)协整检验

由于变量是一阶平稳的,可以进行协整检验判断变量间是否存在长期均衡关系。本文采用Pedroni检验、Kao检验和Westerlund检验对除虚拟变量外的其他变量进行面板协整检验。如表4所示,所有协整检验结果均在1%的显著性水平上拒绝原假设,因此可以得出碳排放量、人口数量、人均GDP、固定资产投资及能源强度之间存在协整关系,排除模型存在伪回归问题的可能。

表4 面板协整检验结果

(三)模型形式

为了选择模型的特定形式,使得回归估计更为准确。首先,本文通过固定效应模型中的F检验判断采用固定效应模型还是混合效应模型。根据回归分析结果得,F检验的p值为0.0000(见表5),强烈拒绝原假设,认为固定效应模型优于混合效应模型。

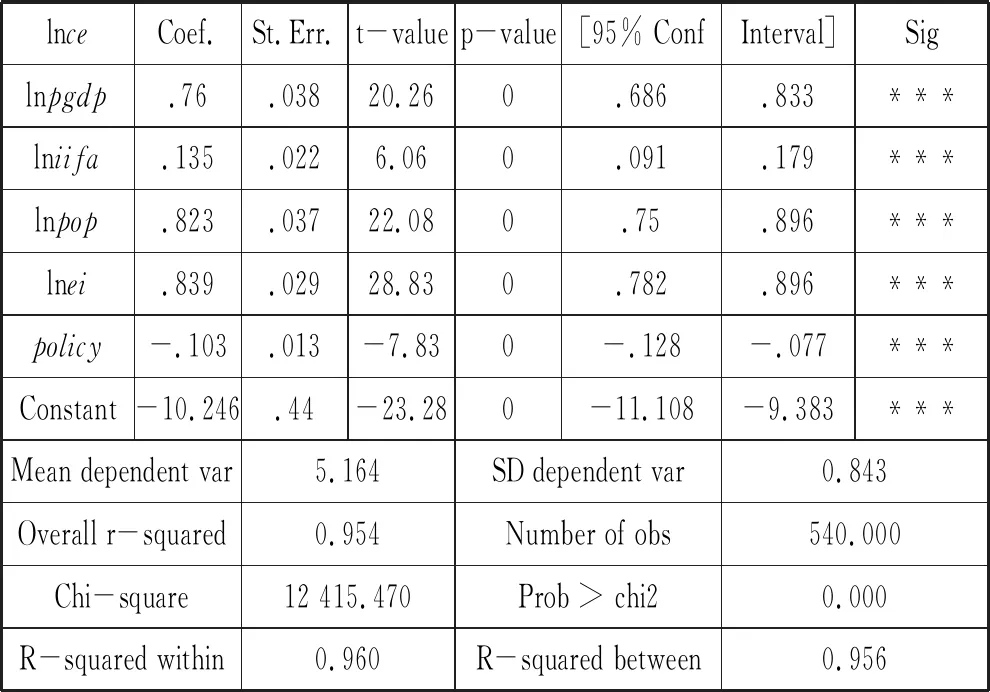

表5 固定效应回归结果

其次,对模型进行随机效应回归(见表6),再通过LM检验(3)LM检验公式:lnce[region,t]=Xb+u[region]+e[region,t]判断采用混合效应模型还是随机效应模型。根据分析结果得,LM检验的p值为0.0000(见表7),强烈拒绝“不存在个体随机效应”的原假设,认为随机效应模型优于混合效应模型。

表6 随机效应回归结果

表7 LM检验结果

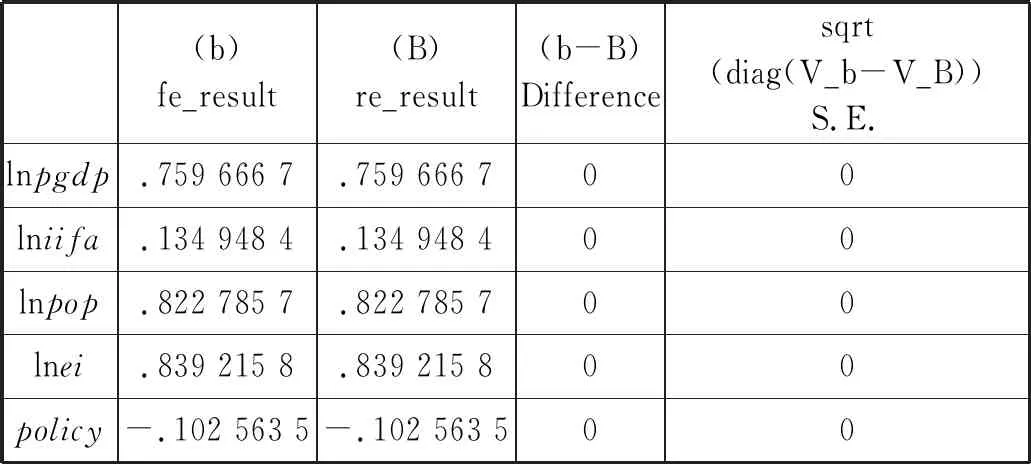

最后,本文使用豪斯曼检验来判断模型是固定效应还是随机效应,根据检验结果可知,p值为0.0000(见下页表8),强烈拒绝“随机效应是最有效率”的原假设,认为应该使用固定效应模型。

表8 豪斯曼检验结果

b=consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B=inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Coef. Chi-square test value0 P-value0.0000

(四)固定效应面板分位数回归

根据前文的固定效应、随机效应以及豪斯曼检验,确定选择固定效应模型。由于本文旨在分析不同等级碳排放量的影响因素的影响程度,分位数回归能够由相应5个自变量估计碳排放量的条件分布,更好地刻画自变量的影响程度,因此采取固定效应面板分位数回归模型。

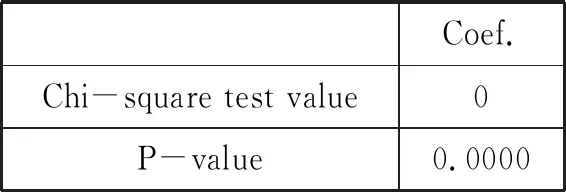

本文选择0.25、0.5、0.75三个分位点进行分位数回归,按碳排放量的高低将我国各省划分为三个等级,分别为低碳排放区,中碳排放区和高碳排放区。为了比较固定效应面板分位数回归与普通最小二乘法(OLS)的误差和区别,表9也列出了OLS的估计结果。

表9 OLS回归和分位数回归结果

普通最小二乘回归的回归系数除政策系数小于低、中分位数回归系数外,其余四个变量的回归系数均大于分位数回归系数。在OLS模型中人口的回归系数是分位数回归系数的两倍左右,在此模型中能源强度系数大于1,富有弹性。与固定效应分位数回归相比,普通最小二乘法高估了人均GDP、固定资产投资、人口以及能源强度对碳排放量的影响,低估了“大气十条”对因变量的约束效果,但是OLS模型拥有常数项,可以适当修正解释变量产生的偏误,在一定程度上降低回归估计系数产生的误差。

根据实证检验的结果来看,在1%的置信水平下,分位数回归中所有变量的检验结果均显著。

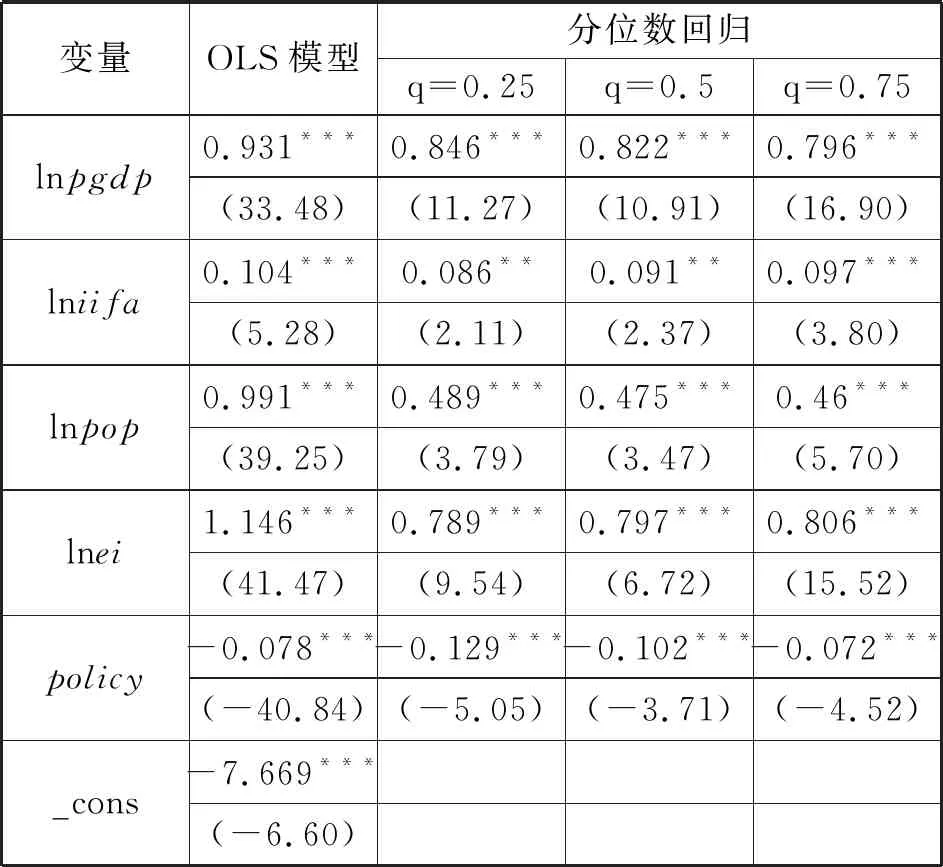

首先,人均GDP对于碳排放量的增加有正向影响,且在文中分析的五个影响因素中占据最主要的地位。我国目前并未实现经济增长与碳排放脱钩,虽然经济发展在一定程度上促进了技术进步,但根据我国现实情况来看,尚未完全脱离以往的粗放型经济发展模式,经济结构有待进一步优化。随着经济的增长,工业、交通等高碳排放行业快速发展,技术进步降低碳排放强度的同时,生产部门也在消耗着更多的化石能源,居民生活水平的提高也增加了能源消耗,整体上提高碳排放量。随着各省份碳排放分位数水平从0.25到0.5再到0.75,人均GDP的回归估计系数从0.846下降到0.796,说明随着碳排放量分位点增加,经济发展水平对于碳排放量的影响逐渐降低,即经济发展水平对于碳排放量较低的地区的影响高于其对碳排放量较高的地区的影响。原因可能在于除个别省份外,大多数碳排放量较低的地区发展水平相对落后,固定资产投资项目匮乏,城市建设不完善,这些地区的经济发展可以带来更多的投资和消费,从而拉动能源消费,更加显著的影响碳排放量。随着地区发展水平的进步,经济增长对于碳排放量的边际效应逐渐减弱,表现为回归系数的减小。不过根据各因素分位数回归系数变化图(见下页图4),人均GDP对于分位数两端的影响并不稳定,在靠近0或1分位点时,回归系数呈现先减小后增大的趋势。

图4 各因素分位数回归系数变化图

第二,固定资产投资对于碳排放量的增加有正向影响,但其影响程度相较于其他四个因素最低。固定资产投资主要包括建造或购置房产、建筑物、机器设备等,这些生产或再生产活动会消耗大量的钢筋水泥、电能及化石燃料,使得二氧化碳排放量增加。随着碳排放量分位数水平增加,固定资产投资回归系数有小幅上升。固定资产投资每增加1%会导致低、中、高碳排放区碳排放量分别增加0.086%、0.091%和0.097%。

第三,人口数量对于碳排放量的增加有正向影响,居民是能源使用的主体,随着生活水平的提高,人均能源消耗量不断增加。2000—2017年我国人口数量由12.6亿增加到13.9亿,仅就居民生活而言,人均能源生活消费量也由132.0千克标准煤增长到414.4千克标准煤。人口规模变大需要更多的住房支撑,房产建设需要消耗大量钢筋水泥等,间接提高二氧化碳排放量。居民对物质生活水平追求的提高导致居民生活用能增加直接影响能源消耗量,使得二氧化碳排放迅速增加。回归结果显示,人口数量每增加1%会导致低、中、高碳排放区碳排放量分别增加0.489%、0.479%和0.46%。人口规模对于低碳排放区的影响更大,根据单个因素图显示可知,分位数从0变化到1的过程中,人口数量的影响系数逐渐降低,变化范围较大。

第四,能源强度对于碳排放量的增加有正向影响,影响程度仅次于经济增长。能源强度每增加1%会导致低、中、高碳排放区碳排放量分别增加0.789%、0.797%和0.806%。由于低碳排放区工业不发达,消耗的化石能源量相对较少,技术进步导致的能源强度变化对低碳排放区的影响程度小。我国高碳排放区的支柱产业基本以工业为主,技术的进步可以有效地降低能源强度。而大量的能源消耗也会随着能源强度的降低而减少,使得单位碳排放量相比低碳排放区降低的更多。而通过单个因素图显示趋势图可以发现,能源强度系数在分位数中段时基本保持平稳,上下浮动较小。碳排放排位靠中间的省份发展水平相近,各产业发展相对平衡,没有较为突出的产业特征,所以能源强度对处于分位数中段省份的碳排放量影响相似。

第五,作为虚拟变量的“大气十条”对于碳排放量具有抑制作用。该项政策使得低、中、高碳排放区的碳排放量分别降低0.129%、0.102%和0.072%。“大气十条”政策加大了对工业企业综合治理的力度,集中整治燃煤发电厂,如北京关闭了所有燃煤电站,对于居民取暖采取限制措施。淘汰落后产能,提高生产制造环节的技术水平,在一定程度上提高了能源利用效率。“大气十条”的实施也推动了光伏产业的健康发展,在控制污染物排放的同时减少了我国的碳排放量。根据数据分析结果可以看到,此项政策对于各个分位点的碳排放都起到了抑制作用,总体减排效果良好。但随着分位数的走高,回归系数逐渐变小,即“大气十条”政策在高碳排放区的减排作用弱于其在低碳排放区的作用。原因可能在于高碳排放区政策实施力度不足或工业发展惯性大,短时间内难以有明显改善以及清洁能源在该种地区的开发及利用不到位。

五、结论及建议

(一)结论

本研究采用2000—2017年全国30个省份的面板数据,基于STIRPAT拓展模型分析以人均GDP和固定资产投资代表的经济水平、以能源强度代表的技术水平以及人口和“大气十条”政策对于我国碳排放量的影响。利用固定效应面板分位数回归方法揭示处于不同分位数省份各驱动因素的对于碳排放量的影响,根据实证分析结果,得出以下结论。

1.根据2000—2017年的相关数据可以看出,我国碳排放量逐年递增,大体上呈现东部及东北部省份二氧化碳排放总量高,西部及西南部省份二氧化碳排放量相对低的特征,各省份碳排放量的多少与其经济发展水平的高低趋同。

2.人均GDP和能源强度是影响碳排放量最重要的两个因素,在OLS模型中,能源强度的影响高于人均GDP的影响,影响系数为1.146,富有弹性。在分位数模型中,对于低碳排放区,经济发展水平是影响碳排放量最重要的因素。随着分位数的提高,人均GDP的影响程度逐渐降低,而能源强度的影响因素逐渐升高并超过人均GDP的影响程度,因此在高碳排放区,能源强度是影响碳排放量最重要的因素。

3.人口因素是次于经济发展水平和技术水平排名第三的影响因素。随着分位数的增加,人口规模的回归系数逐渐降低,即人口增长对于低碳排放区的影响高于高碳排放区。原因可能在于大多数低碳排放区的经济发展水平较低,劳动力向经济发达地区转移严重,导致欠发达地区劳动力水平显著低于其他地区。而人口的增加会为低碳排放区带来比高碳排放区更高的人口红利,经济得到更快的发展,经济水平的提高可以促使该地区的人均能源消耗量增加,从而间接提高碳排放量。

4.固定资产投资和0~1虚拟变量“大气十条”的回归系数分别在0.1左右和-0.1左右,二者对于碳排放量的影响较为微弱。“大气十条”作为政策变量在一定程度上对于我国碳排放有抑制作用,但从其影响系数看,政策对于减排行动的作用效果还有很大的提升空间,因此后续可以出台更有力度的政策措施来约束我国的二氧化碳排放总量。

(二)建议

1.目前经济增长是影响我国碳排放量最重要的因素之一,但经济增长是必然趋势,不能依靠牺牲经济发展来抑制碳排放。本文模型中人均GDP的回归系数在很大程度上反映了碳排放的经济增长弹性,也就是碳排放与经济增长的脱钩趋势。随着分位数的增加,人均GDP的影响程度逐渐降低,这代表着我们需要优先推动经济较为发达的省份尽快实现经济增长与环境污染或资源消耗的脱钩。生产效率作为实现碳排放脱钩最重要驱动力,国家或企业应着力引入新技术、改进新方法培养高端人才等提高全要素生产率,并借助强脱钩地区对周边弱脱钩地区的带动作用,加强优秀技术的输出,推动弱脱钩地区降低碳排放量。

2.能源强度代表着各地区的能源综合利用效率,体现了能源利用的经济效益。能源强度对碳排放量的影响较大,在其他条件保持不变的情况下,降低能源强度可以有效降低碳排放量。影响能源强度的因素主要包括技术水平、能源价格和经济发展水平。提高生产部门的技术水平,增加研发支出,淘汰落后高耗能的机械设备可以有效降低能源强度。同时,根据实际情况调整化石能源的价格,可以引导企业更加合理、高效、绿色地使用能源,并且可以促使企业发展新技术,推动能源利用清洁低碳化。

3.虽然我国人口数量具有下降趋势,但是生活水平的提高以及低碳生活理念在我国尚未普及可能进一步提高人均碳排放量。因此,国家应加大教育投入,培养更多高端人才、技术型人才,通过高科技人才推动技术进步,发展清洁能源,降低碳排放量。同时,我们应大力宣传资源循环利用、垃圾分类等保护环境的方法和举措,树立居民低碳生活的生活理念。

4.目前我国针对控制温室气体排放的政策法规不健全、不系统,碳排放交易市场也仅处于试点阶段。在国际气候变化治理中,京都议定书对于发展中国家碳排放没有强制约束,各国的履约效果不佳,也因此证实《巴黎协定》取代《京都议定书》的必然性。在国内层面,“大气十条”政策虽然对于污染物治理效果强劲,但对于控制碳排放量效力还有待提升。政府应制定、出台相关减排政策,强制约束生产部门降低碳排放量。系统构建碳交易市场体系,逐步扩大碳交易市场试点范围,逐渐拓展到各个省,加强省内和省际碳排放交易合作。在国际层面,积极落实《巴黎协定》的要求,鼓励发达国家对发展中国家提供资金支持,强化技术发展以及发达国家对发展中国家的技术转让,继续推进清洁发展机制,加强国际间合作,共同参与全球气候治理。