生物炭与秸秆还田对风沙土壤-微生物-胞外酶化学计量特征的影响

2021-11-22孙娇梁锦秀孔德杰郭鑫年魏永东周涛

孙娇,梁锦秀,孔德杰,郭鑫年,魏永东,周涛*

(1. 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所,宁夏 银川750002;2. 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心,宁夏 银川750002;3. 宁夏回族自治区盐池县科学技术局,宁夏 盐池751500)

宁夏风沙土总面积达60 万hm2,主要分布在中部干旱地带。风沙土土壤贫瘠、漏水漏肥、生物功能退化,急需建立瘠薄风沙土地力快速提升的培肥措施。利用秸秆直接还田或炭化还田均能显著提升土壤碳库、促进碳氮磷转化,是提升土壤生产力的重要手段[1]。土壤微生物驱动着土壤有机碳矿化和养分循环转化,对维持土壤肥力至关重要[2]。土壤微生物分泌的胞外酶更是土壤有机质分解的关键媒介,其活性与作物产量和土壤碳(C)、氮(N)、磷(P)的有效性密切相关[3]。因此,明确C、N、P 在风沙土壤、微生物、胞外酶之间的循环特征及其相互作用关系对评估生物炭与秸秆还田对土壤肥力的影响具有重要的意义。

生态化学计量学是一门研究生态系统化学元素和能量平衡对生态系统交互作用影响的科学。C、N、P 作为养分循环的核心要素,C/N/P 生态化学计量特征可反映土壤、微生物、酶之间相互关系,是联系分子水平与生态系统化学过程的有效工具[4]。我国土壤C/N/P 比值约为60∶5∶1[5],农田土壤C/N 在7~13[6]。南方农田土壤微生物生物量化学计量比值约为70∶6∶1[7]。土壤化学计量比的改变会直接导致微生物生物量化学计量比的改变[8]。由于土壤微生物群落组成与代谢活动的复杂性,微生物与土壤化学计量比之间的关系仍不明确。

通常认为,土壤碳转化的胞外酶包括β-葡糖苷酶(β-glucosidase,BG)、α-纤维素酶(α-D-cellobiohydrolase,CBH)等;氮转化酶包括β - 乙酰葡糖胺糖苷酶(β -acetylgucosaminidase,NAG)、亮氨酸氨基肽酶(L-leucine aminopeptidase,LAP)等;磷转化酶主要为磷酸单酯酶(alkaline phosphatase,AKP)。胞外酶比值(CBH+BG)/(NAG+LAP)/AKP 即酶化学计量比,能够反映微生物群落的代谢功能、环境中养分的生物循环,可用来衡量土壤养分资源和微生物的限制状况,是土壤养分循环的重要指标[9−10]。在全球尺度上,土壤(CBH+BG)/(NAG+LAP)/AKP 遵循1∶1∶1 的关系[11]。但在局域尺度上,受土壤质地、环境、生物等影响,土壤胞外酶化学计量比存在显著差异[11]。有研究认为,土壤胞外酶化学计量比与土壤化学计量比之间可能存在动态平衡关系[12]。土壤微生物生物量C/P 与胞外酶化学计量比极显著负相关[13]。

明确秸秆和生物炭的土壤改良潜力,特别是对风沙土的固碳培肥潜力,需要充分了解土壤、微生物、酶的化学计量关系。为此,本研究以宁夏贺兰山东路风沙土壤为研究对象,通过田间试验方法分析秸秆、生物炭等施用对土壤、微生物、胞外酶及其化学计量比的影响,探讨土壤−微生物−胞外酶之间化学计量的协变性,以期为农田养分调控和土壤可持续利用提供科学依据。

1 材料与方法

1. 1 试验地概况

试验于2017−2019 年在宁夏永宁县黄羊滩农场进行(E 106°01′,N 38°34′),海拔1129 m,属温带大陆性气候区。 年均降水量180~220 mm,蒸发量1500 mm 左右,日照时数2322. 3 h,辐射量512. 2 kJ·cm−2,年均气温8. 3 ℃,无霜期145 d。供试土壤为风沙土,耕层土壤pH 值8. 4、全盐0. 3 g·kg−1、有机碳3. 4 g·kg−1、全氮0. 3 g·kg−1、碱解氮22 mg·kg−1、速效磷7. 6 mg·kg−1、氧化钾40 mg·kg−1。

1. 2 试验设计

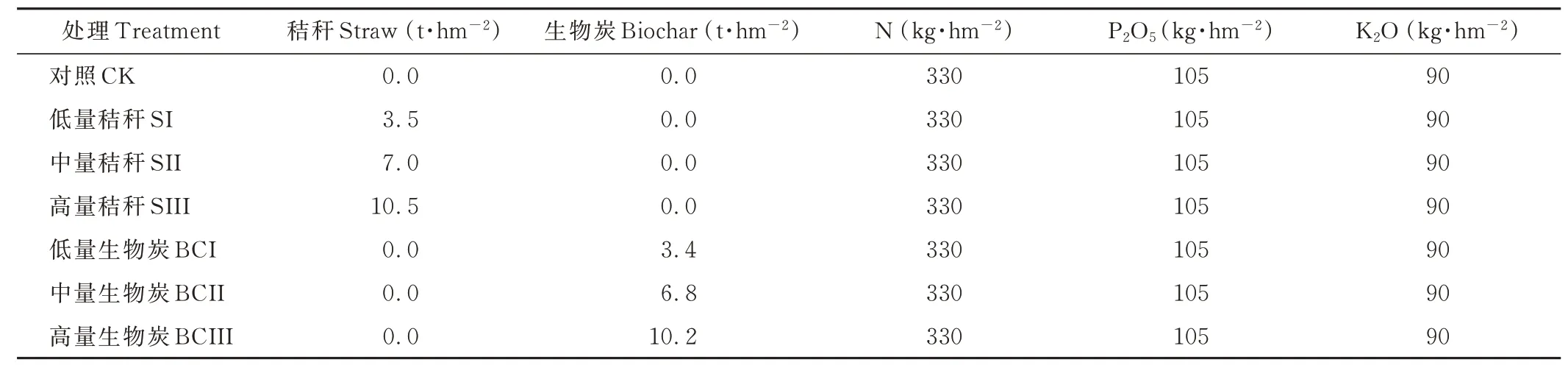

试验以迪卡159 号玉米(Zea mays)为研究材料,采用完全随机区组设计,在施氮(尿素,含N 46%)、磷(硫酸一铵,含N 12%、P2O561%)、钾肥(氯化钾,含K2O 60%)的基础上设置对照(CK)、低量生物质碳(biochar I,BCI)、中量生物炭(biochar II,BCII)、高量生物炭(biochar III,BCIII)、低量秸秆(straw I,SI)、中量秸秆(straw II,SII)、高量秸秆(straw III,SIII)共7 个处理。每个处理3 次重复,共计21 个小区,各小区面积为5 m×8 m。所用生物炭以玉米秸秆为原料烧制,由宁夏玉泉实业生物科技有限公司提供;该生物炭总C、N、P、K 浓度分别为467. 0 g·kg−1、13. 4 g·kg−1、2. 5 g·kg−1和29. 8 g·kg−1。玉米秸秆总C、N、P、K 浓度分别为450. 1 g·kg−1、7. 9 g·kg−1、0. 8 g·kg−1和12. 9 g·kg−1。生物炭与秸秆等碳量投入,均于玉米播种前一天全部撒施后用旋耕入土;氮、磷、钾肥随水滴入。肥料施用量如表1 所示。

表1 不同处理肥料施用量Table 1 Different fertilizer application

玉米于4 月20−23 日播种,9 月20−22 日收获,生育期150~155 d。种植采用宽窄行种植方式,宽行行距60 cm,窄行行距40 cm,在窄行铺设滴管带。玉米种植株距22 cm,密度8. 2×104株·hm−2。采用机井水滴灌,灌水定额约5200 m3·hm−2,整个生育期滴灌10~12 次,各处理同等灌水量。

1. 3 土样采集与分析

1. 3. 1 土样采集 于2019 年9 月底玉米收获期在各小区采集0~20 cm 土壤样品,每个小区用土钻进行“S”型6 点取样,过2 mm 筛后混合为一个样品,放入便携式冰盒中并立即带回实验室。土样分为两部分,一部分储存在4 ℃冰箱中,用于土壤酶活性、土壤微生物生物量的测定;另一部分置于阴凉通风处风干,用于理化性质测定。

1. 3. 2 分析测定 土壤C、N、P、AN、AP 分别采用低温外热重铬酸钾氧化比色法、元素分析仪(vario MAX CN,Elementar)、HClO4−H2SO4消煮−钼锑抗比色法、全自动定氮仪(Kjeltec8400,Sweden)、碳酸氢钠−钼锑抗显色法测定[14]。

土壤微生物量采用氯仿熏蒸−浸提法,用全自动有机碳分析仪(TOC−VCPH/CPN,Shimadzu,日本)测定微生物生物量碳(microbial biomass carbon,MBC),用连续流动分析仪(San++,Skalar,荷兰)测定微生物生物量氮(microbial biomass nitrogen,MBN),用钼锑抗比色法测定微生物生物量磷(microbial biomass phosphorus,MBP)[15]。

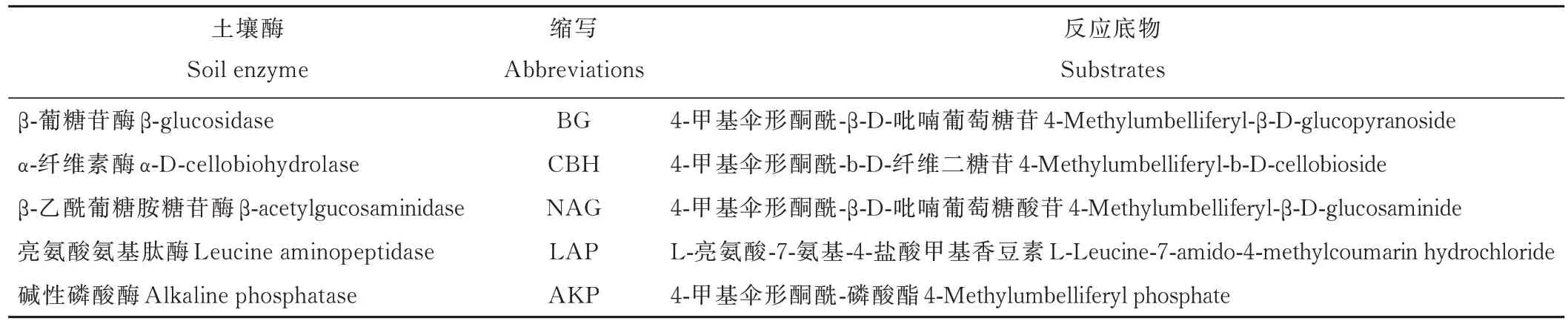

参照Marxa 等[16]的荧光光度法测定土壤酶活性。本研究采用多功能酶标仪(SynergyH4,BioTek)测定5 种酶活性(表2)。

表2 土壤酶种类、缩写以及底物Table 2 The abbreviations of types and substrates of soil enzyme

1. 4 数据处理

利用Excel 2007 和SPSS 19. 0 对试验数据进行统计与分析,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)和最小显著差数法(LSD)进行差异显著性检验。采用Origin 9. 0 和Excel 2007 进行制作图表。

2 结果与分析

2. 1 秸秆及生物炭还田对土壤碳氮磷浓度及其化学计量特征的影响

与对照相比,秸秆还田后土壤SOC、TP、AN、AP 浓度分别增加了8. 3%、3. 3%、45. 1%、51. 9%,生物炭还田后土壤SOC、TP、AN、AP 浓度分别增加了8. 7%、6. 0%、67. 7%、34. 3%。秸秆与生物炭还田对土壤TN 浓度影响不显著。随着秸秆和生物炭还田量的增加,土壤SOC、TP、AN、AP 浓度呈显著增加的趋势。且等碳量还田条件下生物炭优于秸秆处理,在高量生物炭还田后土壤SOC、TP、AN、AP 浓度分别增加了11. 7%、10. 4%、52. 0%、27. 1%。土壤C/N、C/P、N/P、AN/AP 变化范围在10. 1~10. 9、7. 4~8. 2、0. 7、2. 7~3. 4。土壤C/N 随秸秆和生物炭还田量增加变化不显著。土壤C/P、N/P、AN/AP 随秸秆还田量增加呈显著增加的趋势;而随生物炭还田量的增加土壤N/P、AN/AP 显著降低,土壤C/P 呈降低趋势但未达到显著水平(表3)。

表3 秸秆及生物炭还田下土壤碳、氮、磷浓度及其化学计量比Table 3 Soil C,N and P concentration and their stoichiometric ratio under biochar and straw treatments

2. 2 秸秆及生物炭还田对土壤微生物生物量碳氮磷含量及其化学计量特征的影响

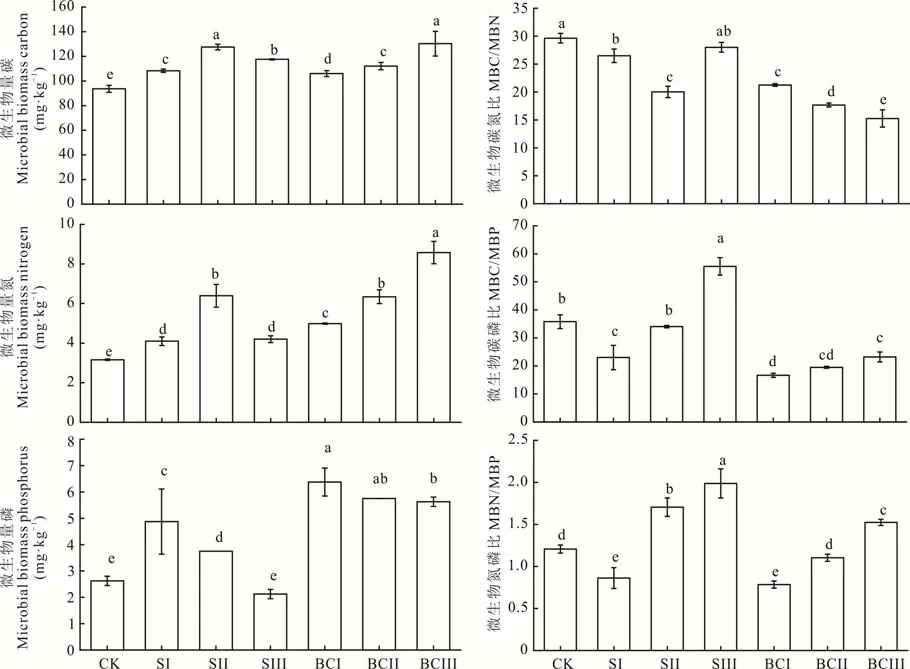

与对照相比,秸秆和生物炭还田后土壤MBC、MBN、MBP 含量均显著增加(P<0. 05)。其中,秸秆还田后土壤MBC、MBN、MBP 含量分别增加了25. 8%、54. 9%、36. 5%;生物炭还田后分别增加了24. 0%、110. 0%、125. 4%。随着还田量的增加,生物炭处理的土壤MBC、MBN 含量呈显著增加的趋势;而秸秆处理的土壤MBC、MBN 含量在中等还田量下最高。土壤MBP 随着秸秆与生物炭还田量增加均呈显著降低的趋势。除了低量和中量生物炭还田后土壤MBC 含量低于秸秆处理,等碳量还田条件下生物炭处理的土壤MBC、MBN、MBP 含量显著高于秸秆处理。 所有处理中高量生物炭还田后的土壤MBC、MBN、MBP 含量最高,较对照分别增加了39. 1%、171. 4%、114. 3%。 土壤MBC/MBN、MBC/MBP、MBN/MBP 变化范围分别为15. 3~29. 6、16. 7~55. 5、0. 8~2. 0。除了高量秸秆还田后土壤MBC/MBP 和MBN/MBP 显著高于对照,秸秆和生物炭还田导致土壤MBC/MBN、MBC/MBP、MBN/MBP 显著降低。 且随着秸秆和生物炭还田量的增加,土壤MBC/MBP、MBN/MBP 呈显著增加的趋势。而土壤MBC/MBN 随生物炭还田量增加呈显著降低的趋势,在中量秸秆还田后土壤MBC/MBN 显著低于其他处理(图1)。

图1 秸秆及生物炭还田下土壤微生物生物量碳、氮、磷含量及其化学计量比Fig. 1 Soil microbial biomass C,N and P content and their stoichiometric ratio under biochar and straw treatments

2. 3 秸秆及生物炭还田对土壤胞外酶活性及其化学计量特征的影响

与对照相比,秸秆和生物炭还田后土壤BG、CBH、NAG、LAP 活性均显著增加,土壤AKP 活性显著降低。其中,秸秆还田后土壤BG、CBH、NAG、LAP 活性分别增加了13. 5%、15. 5%、13. 0%、34. 7%;生物炭还田后分别增加了17. 1%、30. 5%、26. 4%、23. 6%。 土壤AKP 活性在秸秆和生物炭还田后分别比对照降低了25. 8%、6. 8%。随着生物炭还田量增加土壤各胞外酶活性均呈显著增加的趋势。而除了高量秸秆还田后土壤BG 活性最高外,中量秸秆还田土壤的各胞外酶活性均显著高于其他还田量。所有处理中高量生物炭还田后土壤胞外酶活性最高,与对照相比土壤BG、CBH、NAG、LAP 活性分别增加了42. 6%、59. 4%、36. 0%、58. 0%。土壤胞外酶(BG+CBH)/(NAG+LAP)、(BG+CBH)/AKP、(NAG+LAP)/AKP 分别在0. 2~0. 3、0. 3~0. 6、1. 3~2. 1。秸秆与生物炭还田后土壤胞外酶化学计量比显著高于对照。除了中量生物炭还田后土壤(NAG+LAP)/AKP显著低于低量生物炭还田处理,随着秸秆和生物炭还田量的增加,土壤胞外酶化学计量比呈显著增加的趋势。等炭量还田条件下秸秆处理的土壤胞外酶化学计量比显著高于生物炭处理(图2)。

图2 秸秆及生物炭还田下土壤酶活性及其化学计量比Fig. 2 Soil enzyme activity and their stoichiometric ratio under biochar and straw treatments

2. 4 土壤与微生物、胞外酶之间碳氮磷含量及其化学计量特征的相关性分析

相关性分析结果表明(表4),秸秆还田后土壤AN 与BG、LAP、NAG、MBC、(BG+CBH)/AKP、(NAG+LAP)/AKP、MBN/MBP 极显著正相关,与MBN 显著正相关,与AKP 极显著负相关。土壤N/P 与(BG+CBH)/(NAG+LAP)极显著正相关。 土壤AN/AP 与BG、LAP、MBC、(BG+CBH)/AKP 极显著正相关,与NAG、(NAG+LAP)/AKP 显著正相关,与AKP 极显著负相关。

表4 秸秆还田下土壤与微生物、胞外酶之间C、N、P 含量及其化学计量特征的相关性分析Table 4 Correlation analysis of C,N and P contents and their stoichiometric characteristics among soil,microbial and enzyme under straw treatments

生物炭还田后土壤SOC 与MBC 极显著正相关,与LAP、NAG、MBN、(BG+CBH)/AKP、(NAG+LAP)/AKP 显著正相关,与MBC/MBN 显著负相关。土壤TP 与BG、CBH、LAP、NAG、MBC、MBN、(BG+CBH)/AKP 极显著正相关,与(NAG+LAP)/AKP、MBN/MBP 显著正相关,与MBC/MBN 极显著负相关。土壤AN 与CBH、LAP、NAG、MBC、MBN、MBP、(BG+CBH)/AKP、(NAG+LAP)/AKP 极显著正相关,与BG 显著正相关,与MNC/MBN、MBC/MBP 极显著负相关。土壤AP 与BG、CBH、LAP、NAG、MBC、MBN、(BG+CBH)/AKP 极显著正相关,与(NAG+LAP)/AKP 显著正相关,与MBC/MBN 极显著负相关。土壤AN/AP 与MBP 极显著正相关,与(NAG+LAP)/AKP 显著正相关,与MBC/MBP 极显著负相关,与AKP 显著负相关(表5)。

表5 生物炭还田下土壤与微生物、胞外酶之间C、N、P 含量及其化学计量特征的相关性分析Table 5 Correlation analysis of C,N and P contents and their stoichiometric characteristics among soil,microbial and enzyme under biochar treatments

3 讨论

3. 1 秸秆及生物炭还田对土壤碳氮磷浓度及其化学计量特征的影响

土壤养分状况与植物生长发育、营养代谢等密切相关。根据全国第二次土壤普查养分分级标准,试验土壤SOC、TN、AN、AP 浓度均处于六级水平。本研究中,随着秸秆和生物炭还田量的增加,土壤SOC、TP、AN、AP浓度呈显著增加的趋势。生物炭是含碳丰富的有机物料,还田后不仅能增加土壤有机碳浓度,还能改善土壤养分状况[17]。另外,生物炭提高了作物根系生物量,引起土壤有机碳与养分浓度的增加[18]。秸秆还田后土壤微生物活性增强,释放大量养分到土壤中,提高了土壤有机质和土壤肥力[19]。而在等碳量还田条件下生物炭处理优于秸秆。秸秆变为生物炭后其电荷密度较高,能强烈吸附土壤养分,增加了养分利用效率[20]。等碳量还田条件下秸秆炭化还田对提高土壤养分浓度的效果比秸秆直接还田更明显[21]。由于本研究中的供试土壤过于贫瘠,致使土壤SOC、TP、AN、AP 浓度在高量生物炭还田后最高。

本研究土壤C/N、C/P 的变化范围在10. 1~10. 9、7. 4~8. 2。低于中国土壤C/N 和C/P 的平均值11. 9 和61[5]。土壤C/N 为25 对微生物生长最为有利。土壤C/N 与土壤有机质分解速率成反比关系,土壤C/N 较低时,满足微生物生长之余的N 素就会释放到土壤中[22]。土壤C/P<200,土壤微生物在矿化土壤有机质中释放磷的潜力较大,土壤MBP 对土壤有效磷库有补充作用[23]。说明试验土壤主要受到C 限制。土壤N/P 作为养分限制的有效指标,可用来判断土壤是否受到养分限制[24]。本研究土壤N/P 为0. 7,明显低于全国土壤N/P 的平均值5. 2[5]。说明土壤N 受限制程度大于P。本研究中,土壤C/P 随秸秆还田量增加呈显著增加的趋势。说明秸秆还田对促进土壤C、N、P 平衡有积极作用。土壤N/P、AN/AP 随秸秆还田量增加呈显著增加的趋势,而随生物炭还田量的增加显著降低。说明秸秆促进土壤有机质释放N 的速率大于P,而生物炭更能促进P 的释放。

3. 2 秸秆及生物炭还田对土壤微生物生物量碳氮磷含量及其化学计量特征的影响

本研究表明秸秆和生物炭还田后土壤MBC、MBN、MBP 含量均显著高于对照,这与前人研究结果一致[25]。秸秆为微生物生长提供了大量的碳源和能源[26]。而生物炭具有疏松多孔结构,可为微生物生长与繁殖提供必要的水分和空气。微生物量增加又促进生物炭的氧化降解,改善了土壤理化性质,进一步促进了土壤微生物量的快速增加[27]。等碳量生物炭还田后土壤MBN、MBP 显著高于秸秆还田处理。与秸秆还田相比,施用高量生物炭有利于增加土壤MBN 含量[28]。但也有研究认为,生物炭比秸秆具有更高的稳定性,导致生物炭处理的土壤微生物量较低[25]。生物炭与秸秆对土壤微生物量的影响可能与土壤类型密切相关,风沙土土壤结构性差,生物炭的多孔性可能更有利于微生物的生长。因此,随着生物炭还田量增加土壤MBC、MBN 含量呈显著增加的趋势。土壤MBP 随生物炭还田量增加呈显著降低的趋势。这与采样日期有关,在玉米收获期土壤MBP 含量显著降低[29]。也可能是由于施用生物炭加剧了土壤微生物代谢的磷限制[30]。

土壤MBC/MBN、MBC/MBP、MBN/MBP 决定了微生物活动的方向及有机质养分的释放[31]。本研究中,土壤MBC/MBN、MBC/MBP、MBN/MBP 分别在15. 3~29. 6、16. 7~55. 5、0. 8~2. 0 之间,高于中国土壤MBC/MBN 平均值7. 6,而低于中国土壤MBN/MBP 平均值5. 6[32]。说明本研究土壤的MBN 含量较低。土壤MBC/MBP 与全球土壤MBC/MBP 平均值42. 4 接近[32]。土壤MBC/MBN 随生物炭还田量增加呈显著降低的趋势,而土壤MBN/MBP 显著增加。有机物料投入为土壤带来了有机氮源,满足了微生物对氮素的需求[33]。另外,有研究认为贫瘠土壤中的主导微生物群落为真菌(MBC/MBN 在10 左右),而肥沃土壤中细菌(MBC/MBN 在4 左右)占主导优势[34]。MBC/MBN 比值的降低反映了生物炭还田对微生物群落结构造成了影响。随着秸秆和生物炭还田量的增加,土壤MBC/MBP 呈显著增加的趋势。土壤MBC/MBP 一般在7~30,MBC/MBP 高表明土壤微生物对土壤有效磷有同化趋势,且微生物与植物竞争吸收土壤有效磷,固磷能力较强[35]。

3. 3 秸秆及生物炭还田对土壤胞外酶活性及其化学计量特征的影响

与对照相比,秸秆和生物炭还田后土壤BG、CBH、NAG、LAP 活性均显著增加。这主要与秸秆和生物炭还田后改善了土壤理化性质有关,一般而言土壤酶活性与土壤养分含量正相关[36]。土壤P 的有效性与AKP 活性呈负相关关系,而土壤N 对AKP 的产生有促进作用[37]。由于本研究中各处理间土壤N 含量差异不显著,秸秆和生物炭还田后土壤AP 浓度的显著增加最终导致了AKP 活性的显著降低。

本研究的土壤胞外酶(BG+CBH)/(NAG+LAP)、(BG+CBH)/AKP、(NAG+LAP)/AKP 分别在0. 2~0. 3、0. 3~0. 6、1. 3~2. 1。 低于全球尺度(BG+CBH)/(NAG+LAP)、(BG+CBH)/AKP 的平均值1. 41 和0. 62,而高于(NAG+LAP)/AKP 的平均值0. 44[11]。土壤(BG+CBH)/(NAG+LAP)为1∶1 时,表明C、N 等速矿化。由此得出本试验土壤N、P 矿化速率大于C 矿化速率。另外,在土壤N/P 低的条件下,微生物受P 限制小,导致微生物通过增加(NAG+LAP)/AKP 进行适应[36]。秸秆与生物炭还田后土壤胞外酶化学计量比显著高于对照。说明秸秆与生物炭还田促进了土壤有机质C 矿化酶的增加,促进了土壤C 的矿化。

4 结论

试验土壤SOC、TN、AN、AP 浓度均处于六级水平。随着秸秆和生物炭还田量的增加,土壤SOC、TP、AN、AP 浓度均显著增加,且等碳量还田条件下生物炭优于秸秆。秸秆与生物炭还田对土壤TN 浓度影响不显著。土壤C/N、C/P、N/P、AN/AP 变化范围在10. 1~10. 9、7. 4~8. 2、0. 7、2. 7~3. 4。说明土壤主要受到C 限制,且N 受限制程度大于P。土壤N/P、AN/AP 随秸秆还田量增加呈显著增加的趋势,而随生物炭还田量的增加显著降低。说明秸秆还田后促进土壤有机质释放N 的速率大于P,而生物炭还田更能促进P 的释放。除了低、中量生物炭还田后土壤MBC 含量低于秸秆外,生物炭还田后土壤MBC、MBN、MBP 含量显著高于等碳量秸秆还田。而秸秆还田土壤MBC/MBN、MBC/MBP、MBN/MBP 高于等碳量生物炭还田。另外,秸秆还田后土壤胞外酶化学计量比显著高于生物炭还田。相关性分析表明,秸秆还田后土壤AN 与BG、LAP、NAG、MBC、(BG+CBH)/AKP、(NAG+LAP)/AKP、MBN/MBP 极显著正相关,与AKP 极显著负相关。生物炭还田后土壤AP 与BG、CBH、LAP、NAG、MBC、MBN、(BG+CBH)/AKP 极显著正相关,与MNC/MBN 极显著负相关。综上,生物炭还田有利于提高土壤养分浓度和微生物生物量,而秸秆还田更有利于维持土壤养分平衡。