健康资本存量作用于经济增长机制研究

2021-11-19张婉婷

□文/张婉婷

(上海大学 上海)

[提要]公民的健康状况影响他们的劳动能力,全社会公民的劳动能力决定劳动产出,实物产出又会带来经济增长,即公民的健康会间接影响整个社会的经济增长。本文利用发展中国家和发达国家共十个国家1980~2016年的公共卫生投入、人均GDP、固定资本存量等数据,探究健康资本存量与经济增长的相互作用在发展中国家和发达国家的不同表现程度,以及健康资本与经济增长可能存在的互为因果关系。经过单位根检验和协整测试检验数据的平稳性,并确保没有伪回归后对数据进行OLS回归。回归结果证实或部分证实三个假设:健康资本对发达国家和发展中国家经济增长的促进程度有显著区别,对发展中国家的促进程度更高;在长期内,健康资本对经济增长的促进作用减弱;健康资本和经济增长存在互为因果关系。

一、文献综述

经济增长是宏观经济学的四大目标之一,也是经济学界长盛不衰的议题。在关于对经济增长的研究中,人力资本对经济增长的正向促进作用早已被广泛证明,基于两者之间的许多延伸问题也早已被研究者提出并解决。边雅静、沈利生(2004)认为人力资本在区域经济发展初期具有决定性意义,这也是掣肘我国西部地区经济开发的重要因素;杜伟、杨志江、夏国平(2014)认为人力资本对经济增长会起到直接或间接的影响,这取决于一个地区的经济水平发展程度。研究中通常把人力资本分为健康和教育两大类,本文着重分析健康这一部分,即本文的“健康资本(存量)”。

2020年伊始的这一场新冠肺炎疫情对全球经济、政治和金融格局的巨大冲击,就是佐证一个社会中的公民生命健康对社会经济增长影响的典例。人口健康是经济增长的一个关键因素,更健康的工人在身体和精神上更有活力,拥有更高的生产效率,这在发展中国家体现得尤其明显,表现为发展中国家的劳动力从事体力劳动的比例远高于发达国家。国务院副总理刘鹤在第十二届陆家嘴论坛上指出,要更加重视以人的生命健康为中心推进国家经济社会发展和科技创新,要更加重视人与自然的和谐相处。健康存量的增加,人口寿命的延长,是有利于经济增长和经济发展的,首先表现为健康时间的增多,生病时间的减少,即劳动力人口参加生产劳动的时间增加,劳动投入增加,有利于产出的增加;其次,有较为健全的身体和较旺盛的体力投入生产劳动,能提高人均劳动生产率和工作效率;最后,人的寿命延长,对获得更多教育提供了追加刺激,父母愿意在孩子身上投资,特别是在孩子身上作更多的智力投资,这对于未来劳动生产率提高有促进作用。

众多文献都已证明了健康资本存量增加对经济增长的正面促进作用。SeemaNarayan(2010)、PareshKumarNarayan(2010)对5个亚洲国家健康与经济增长的实证研究发现,健康、研发、出口和投资对经济增长有着积极贡献,亚洲国家可以通过在这些领域投入更多资金以实现更高的经济增长。David E.Bloom和DavidCanning(2003)通过构建生产函数模型,认为在控制劳动力经验的情况下良好的健康状况对总产出有显著的积极影响;但在不同国民收入水平的背景下促进或抑制的作用可能不同。Kuan-MinWanga、Yuan-MingLee(2018)认为在高收入水平上,健康冲击会刺激经济增长;但在低收入水平上,健康冲击会使经济增长停滞不前,Weil(2007年)也表明,在贫穷国家中,健康对GDP的积极影响最强,对于富裕国家来说,现有的关于健康资本形成是否会刺激GDP增长的经验证据好坏参半。

假设1:健康资本对发达国家和发展中国家经济增长的促进程度有显著区别

全社会的经济增长不仅仅仰赖于人力资本,还有实物资本,健康资本存量的过度增加可能会挤占实物资本的增长空间,在长期内可能会降低或扭转健康资本对经济增长的促进作用,甚至可能对经济增长带来轻微的负效应。如,Liutang GONG、HongyiLI(2003)运用Arromer生产函数和Grossman(1972)效用函数的扩展Ramsey模型,认为健康水平通过提高劳动生产效率对经济增长具有正向影响,但过度的健康投资可能会影响有形资本积累从而对经济增长产生负面影响;Jochen Hartwig(2010)对OECD国家的研究结果并不支持健康资本促进长期经济增长的观点,但不排除发展中国家有不一样的结论;JoseA.TapiaGranados(2008)的实证研究表明,19世纪瑞典的经济增长与健康进步正相关,但是这种关系在20世纪下半叶完全逆转。因此,我们提出第二个假设:

假设2:在长期内,健康资本对经济增长的促进作用可能会发生减弱或逆转

经济增长对健康进步产生负面影响。但关于健康资本与经济增长的反向因果关系,相关的研究较少。社会上的人力资本可以通过增加公民健康资本存量而增加,即带来了社会生产率的提高和经济增长。经济增长代表了国民生产总值增加和人民收入水平的提高,那么经济增长是否可以反过来为社会提供更多的卫生支出经费,促进全社会公民健康资本存量的增加?关于健康是否推动收入(增长)或收入(增长)是否推动健康的问题,JochenHartwig(2008)使用5个OECD国家的证据支持“收入观”而不是“健康观”,认为是收入上升带动了健康资本存量增加,而不是健康资本存量增加带动了经济增长,但应用其他国家的数据可能会有不一样的结果。考虑到这两者之间可能存在的互为因果关系,本文决定探索两个方向因果关系的强度。因此,提出第三个假设:

假设3:健康资本和经济增长存在互为因果关系

二、数据与方法

如何衡量健康资本?在卫生经济学领域,Newhouse(1977)的开创性研究认为HCE是最重要的和唯一可靠的解释变量;JochenHartwig(2008)也指出,在已有的讨论健康对宏观经济促进作用的文章中,60%的研究依赖于对预期寿命或成人生存率的不同衡量手段,有近1/3的研究选择医疗支出(HCE)作为衡量标准。健康资本存量与公民自身先天身体素质和后天对于健康资本的投入密切相关。其中,后天对健康资本的投入又可分为国家对公民的公共卫生支出和公民自身为保护自身健康产生的个人支出。本文选择国家对公民的必需公共卫生支出除以当年公民总人数,即人均政府公共卫生支出H。因此,将HCE作为关键变量,探索健康资本与经济增长的双向因果关系。

在数据选择上,发达国家选取了美国、英国、西班牙、澳大利亚和日本,发展中国家选取了中国、印度、南非、巴西和土耳其,一共十个国家。人均政府公共卫生支出数据来源于OECD数据库,并全部采用历年CPI数据对其进行平减以消除货币的通货膨胀因素,得到更为真实的数据,CPI数据来自于联合国贸易与发展处数据库。人均GDPy来自于世界银行的现价美元数据,因此不需剔除价格效应。一些辅助数据集,如公共教育开支占GDP的比值e、政府公共卫生支出占GDP的比值h、劳动力总人数(百万人)l和固定资本额占GDP的百分比K,均来自于世界银行数据库。所有数据跨度为1980~2016年,由于不同国家年份的数据有部分缺失,因此在验证不同假设时使用的数据类别和跨度均不同。对于前两个假设,本文先用单位根检验测试了时间序列数据的平稳性,而后用协整检验确定不会出现伪回归后,再用OLS回归;对于第三个假设,在基于前述数据平稳性的测试结果上进行了格兰杰因果检验。

三、实证结果

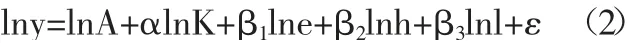

(一)单位根、协整检验。已有的研究中,大多从生产函数入手探究健康与经济增长的关系。本文亦以Cobb-Douglas生产函数为基础加以调整,构建生产函数模型探究发展中国家和发达国家中健康资本对经济增长的促进作用,模型如下:

其中,y是人均GDP,A是全要素生产率,K是固定资本额占GDP的百分比;W是复合人力资本。由公式W=eh确定,其中h是健康形式的工人人力资本,用政府公共卫生支出占GDP的百分比表示;e是教育形式的人力资本,用教育公共开支总额占GDP的百分比表示;l为当年的劳动力人数。将公式合并后,两边取对数,得:

即为健康资本促进经济增长的模型。现将十个国家的时间序列数据做ADF单位根检验以测试数据序列的平稳性,防止发生伪回归。当存在单位根时该时间序列数据即为不平稳,原数据和一阶差分数据检验结果如表1、表2所示。(表1、表2)

表1 单位根平稳性ADF检验——发达国家一览表

表2 单位根平稳性ADF检验——发展中国家一览表

由单位根检验可知,十个国家的原变量序列大多不平稳,经一阶差分后有许多序列转为平稳;少数序列平稳,经一阶差分后不平稳。南非的数据序列完全满足一阶单整,土耳其数据集中的lne、中国数据集中的lnl是稳定序列,英国数据集中的lne和lnh、美国数据集中的lnl满足I(2),其他国家的数据序列大致可以满足一阶单整。我们从发展中国家和发达国家的数据分组中分别剔除稳定性较差的巴西和西班牙,留下剩余数据集做回归。

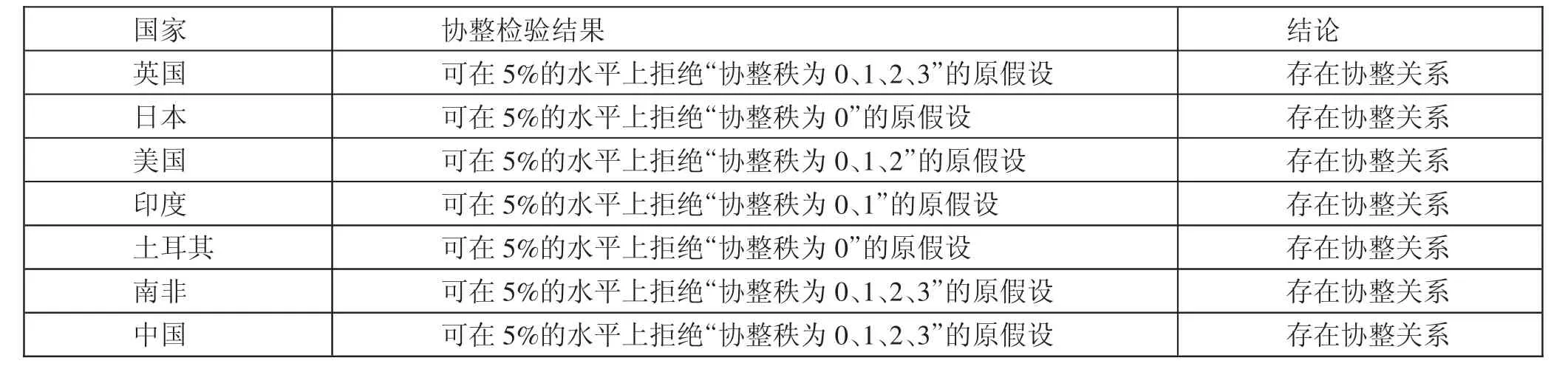

确认了10个国家中的变量大多为一阶单整并剔除巴西和西班牙数据集后,再对余下数据集做协整检验,以判断OLS回归结果是否为伪回归,协整结论如表3所示。(表3)

表3 Johansen协整检验一览表

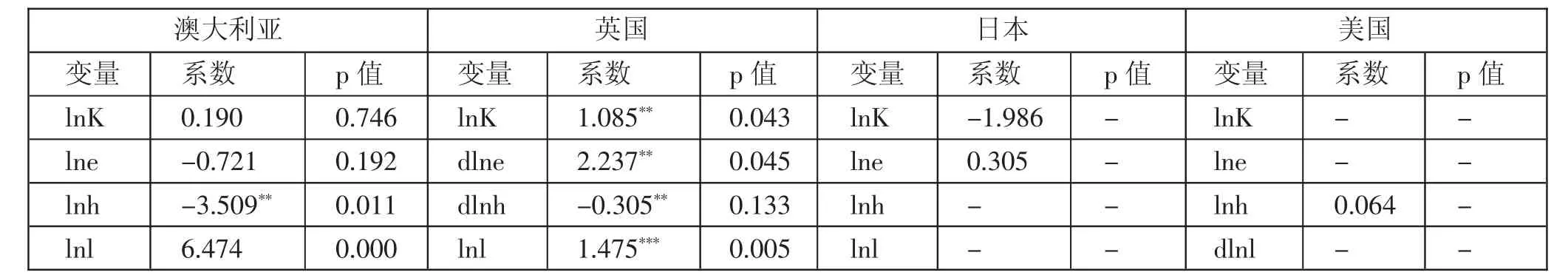

(二)OLS回归。经过了单位根和协整检验后,我们得出大多数变量都满足一阶单整且变量之间存在长期稳定关系的结论,因此可以用OLS回归得出不同国家之间健康资本对经济增长的促进关系。回归结果集如表4所示。(表4)

表4 OLS回归结果——发达国家一览表

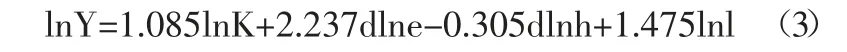

在剔除了西班牙的数据集后,由于日本和美国的部分数据缺失,发达国家组别中可供参考的数据非常有限。在澳大利亚的回归数据集中只有项的系数值在95%的置信水平下显著,即当其他变量不变时,公共卫生支出在GDP中占比增加1%,会使人均GDP减少3.509%,表明了公共卫生支出在GDP中占比与人均GDP的反向变动关系,与常识并不相符,但是印证了Joche(2009)对经合组织国家的研究结论。英国数据集回归结果的显著性非常好,四项自变量都至少达到了在95%的置信水平下显著,可列出如下回归式:

固定资本额占GDP的百分比和教育公共开支总额占GDP的百分比以及当年劳动力人数均与人均GDP成正比,且教育公共开支占GDP的比例对人均GDP的贡献程度最大。英国数据集在公共卫生支出占GDP比重前的系数与澳大利亚数据集一样都为负,因为此式中公共卫生变量采用了一阶差分因此绝对值较小,可以解释为当其他变量保持不变时,公共卫生支出在GDP中占比的增长率增加1%,会使人均GDP减少0.305%。美国数据集中公共卫生支出占GDP比值项前系数为0.064,但因存在数据缺失,系数的可靠性不强。(表5)

剔除了巴西的数据集后,发展中国家组别的回归结果相比发达国家来说效果较好。在印度数据集中,公共卫生投入占GDP的比值和当年劳动力数量两个变量的系数分别在90%和99%的置信水平下显著,当控制其他变量不变时,公共卫生投入占GDP的比值每上升1%,人均GDP会增长1.722%。土耳其的数据集中固定资本额占GDP的比值和公共卫生投入占GDP的比值的系数值均为正,且分别在置信水平为99%和95%条件下显著,统计上具有可靠性,即当控制其他变量不变时,公共卫生投入占GDP比值每增加1%,人均GDP增加0.962%,在南非这个数据是0.526%,并在90%的置信水平下显著。对中国数据集的回归中,p值均较大,不具有统计学上的意义,此处不对系数进行经济学意义上的解释。

综合发展中国家的回归结果我们可以发现,发展中国家的公共卫生投入占GDP比值这一变量的回归系数均为正,且所有系数都在至少90%的显著性水平下具有统计学意义。这与发达国家的为负的系数形成鲜明对比。至此,我们可以验证假设1“健康资本对发达国家和发展中国家经济增长的促进程度有显著区别”是正确的。在本文选择的1990~2016年的时间段中,用公共卫生投入占GDP比例所代表的健康资本对发达国家经济增长没有促进作用,对发展中国家经济增长有促进作用。但本结论具有一定的局限性,因为发达国家的数据集有一定的缺失,只凭两个国家的一致结论并不能对所有发达国家下定义。

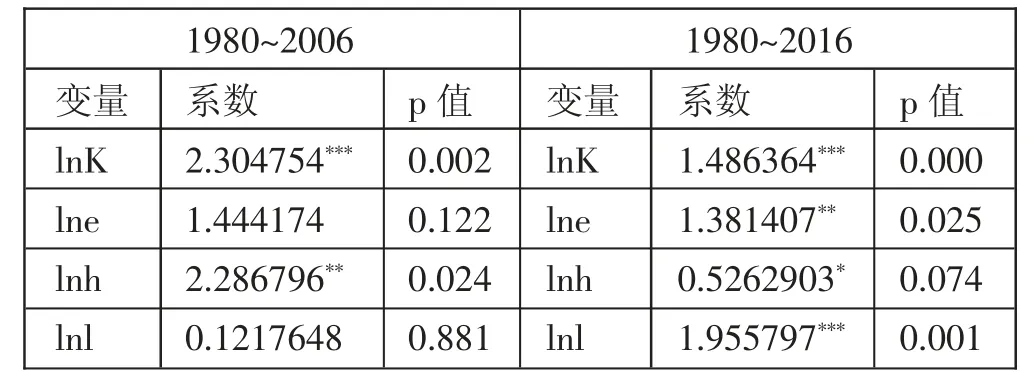

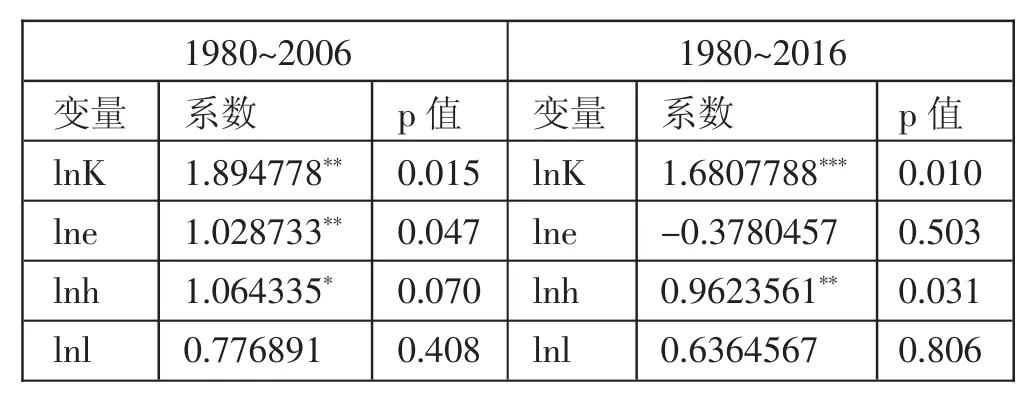

为了验证假设2,且前述单位根检验已经证明这两国的数据满足一阶单整,我们将土耳其和南非1980~2016年共36年的数据进行节选回归,将1980~2006年的回归结果与用1980~2016年的回归结果做比较,回归结果如表6、表7所示。(表6、表7)

表6 不同时间跨度回归结果对比——南非一览表

表7 不同时间跨度回归结果对比——土耳其一览表

从南非和土耳其的数据可以看出,就公共卫生投入占GDP的比例来说1980~2016年时间段的回归系数要比1980~2006年时间段的回归系数小,且都在90%的置信区间下具有统计学上的意义,即健康资本对人均GDP的促进作用会随着时间增加而减少,受限于数据规模,此处无法得知在更远的时间段上是否会有逆转效应。这与JoseA.TapiaGranados(2008)对19、20世纪的瑞典的研究结论部分吻合。至此我们可以验证第二条假设“在长期内,健康资本对经济增长的促进作用可能会发生减弱或逆转”部分正确,且本条假设适用于南非和土耳其两个发展中国家。用两个国家代表发展中国家不甚全面,只能说明假设中所述的这种情况确实存在。

四、结论

实证结果是服从于数据的真实反映,虽然可能与前人的研究和常识相悖,但仍应当尊重实证结果,结合经济背景思考得出结论的深层原因。本文引言中提到的两个假设均得到了不同程度的证实,尽管由于数据缺失得出的结论未必在整个发展中国家或是发达国家的类别中是普遍现象,但本文至少证实了这种现象是存在的。

假设1“健康资本对发达国家和发展中国家经济增长的促进程度有显著区别”在回归中得到了明显证实,具体表现在发达国家公共卫生支出占GDP的比这一变量前面的系数为负,而发展中国家的相应系数为正,也就是说一国社会上的健康资本存量对经济增长的促进作用只体现在发展中国家,对发达国家反而有负向的减弱作用,也就是说明了在低收入水平背景下注重提高社会上的健康资本存量对经济增长更加有助益,这个观点AlokBhargava和DeanT.Jamison在2000年用成人生存率(ASR)度量健康并衡量其与经济增长关系中也得到了证明,认为低收入国家的ASR对GDP增长率具有正向影响。这一方面是由于发展中国家和发达国家的健康发展水平本就不同,体现在公共卫生投入资金占GDP比例上的新增健康资本作用于全社会人民的效用增量也就不甚相同;另一个重要原因就是如何度量健康资本(存量)。

使用HCE作为度量健康的指标是关于健康与经济增长研究的主流选择,因为公民健康是一种动态的需要时时用金钱维护的隐形人力资本,与一次投入在单个公民上的教育经费即可留存终生的教育资本有本质性区别。因此,全社会的健康水平,或者说健康资本存量,与政府为公民花费在保持健康上的金钱有密切关系。但对每个公民自身而言,保持健康的花费不仅有政府为公民提供的公共医疗资源,也包含公民自己为自己健康买单的家庭支出,这部分私人支出也对巩固公民的健康资本有正向作用,但本文将其舍弃,没有加以衡量,而这部分私人支出可能就是本文所反映出的发达国家和发展中国家促进效应截然相反的原因。发达国家的人均收入较高,公民自身有较多的收入为自己购买健康服务,政府公共卫生投入的作用相对较小甚至是负作用;发展中国家的人均收入较低,公民并没有很多可以分配到巩固自身健康资本存量的收入,而更多地依赖政府为公民提供的有益于健康的公共产品,因此在发展中国家,政府的公共卫生投入可以为公民的健康资本存量提供绝对的正向促进效应。关于指标选择的这一点,用ASR度量健康的AlokBhargava也有类似看法,他认为低收入国家的ASR反映了营养水平、吸烟流行率、传染病、卫生基础设施以及导致过早死亡的事故等因素,而中高收入国家的ASR可能受到遗传因素、预防和治疗保健的获得和费用的影响,未来的研究应该编纂更详尽的指标来度量健康这一变量。

假设2“在长期内,健康资本对经济增长的促进作用可能会发生减弱或逆转”在实证中得到了部分证实———只证明了存在减弱效应,体现在两个国家的样本数据中,用26年的数据回归和用36年的数据回归得到的“公共卫生投入占GDP的比”项前的系数前者大于后者。事实上,此处对短期和长期的概念定义并不精确,限于数据规模,两者的样本期只相差了10年。JoseA.TapiaGranados(2008)在对19世纪、20世纪的瑞典的研究中,发现了瑞典在19世纪上半叶经济增长与健康进步之间强正相关关系的逐渐弱化,到了20世纪后半叶两者的关系逆转为负相关,本文在针对南非和土耳其两个发展中国家的回归得到了同样的结果。这里我们提出一个假设,健康资本对经济增长的促进作用是否为边际效用递减?如果是,是否存在一个介于促进效应在为正和负之间的临界值?这是值得进一步研究的问题。