基于计量变量研究法律法规对酒驾的控制影响

2021-11-19祝睿

祝 睿

(中南财经政法大学刑事司法学院,湖北 武汉 430070)

我国从2011年起将酒驾处罚写入《刑法修正案》,逐步加大了打击酒驾的力度。酒驾入刑为社会敲响了警钟,形成了警示。但即便如此,酒驾、醉驾等案件仍未能绝迹。考察司法实践可知,妨碍酒驾侦查的不法行为仍然存在,对酒驾案件进行受理,导致对司法资源的过多占用,却未能实现良好的惩戒意义。究其原因,我国现行的法律法规,对酒驾的惩处力度仍嫌轻微,对酒驾累计犯罪缺乏针对性的规定,且一线交警人员不足,在控制酒驾方面未能与民间成立的反酒驾组织展开高效合作。

一、国外对法律法规控制影响酒驾的研究

(一)基本计量模型

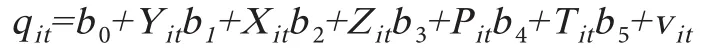

对国外研究法律法规控制影响酒驾的相关文献进行分析可知,各文献均采用类似的计量回归模型,如下式所示:

在上式中,q表示被解释变量,用以对酒驾进行度量;下标i表示所研究省份、t表示所研究时间;Y表示解释变量,用以代表交通法规,X表示针对酒驾的相关法规,Z表示人口等控制变量,P表示省份,T表示时间,v表示残差[1]。

(二)计量变量

q作为被解释变量,主要包括如下选择:每10万驾驶员中的所有死亡人员人数;每10万驾驶员中由酒驾导致死亡的具体人数;由酒驾引发死亡的驾驶员,其血液浓度是否在0.08%以上(血液浓度在0.08%以上,则为1,血液浓度不超过0.08%则为0);酒驾引发死亡的驾驶员人员在死亡驾驶员总人数中占据的比例。通过上述变量,对酒驾进行度量。

解释变量X、Y与法律法规相关。解释变量对定性法律而言为二值变量,无为0,有为1;解释变量对定量法律而言,直接取值。

控制变量X通常对人口特征、经济状况以及酒类销售等进行度量。

(三)结果、解释、讨论

国外相关文献受数据、方法、变量等因素影响,形成差异化的结论。法律法规会对酒驾产生显著的控制影响,对初次酒驾者强制其入狱、将酒驾者驾照吊销、禁止酒驾者进行申诉、通过媒体对酒驾曝光等法律措施均具有较强的有效性[2]。新法律生效后,会对酒驾产生显著的控制影响,但其控制影响会渐趋削弱,但从长期来看,法律法规对酒驾具有一定的控制影响。民间的各类反酒驾组织也减少了酒驾引发的死亡人数。

二、我国法律法规对酒驾产生的控制影响

(一)我国法律法规对酒驾作出的相关规定

在1955年,我国已经制定相关法规,禁止酒驾;1987年,我国在处理交通肇事案件时,会对酒驾进行从重处罚;1988年,我国《道路交通管理条例》针对酒驾、醉驾制定了拘留、暂扣驾驶证等处罚规定。2011年,酒驾正式入刑,定酒驾为危险驾驶罪,对之处以罚金、拘役等。我国《道路交通安全法》还作出如下规定,暂扣酒驾者的驾驶证;吊销醉驾者的驾驶证,并禁止其在5年内重新考取驾驶证;对于营运机动车的酒驾者和醉驾者,处以更为严重的罚款、拘留等处罚,并对其驾驶证进行吊销。2013年,相关法律法规作出如下规定:驾驶员血液酒精含量超过80~100ml的,判为醉驾;驾驶员血液酒精含量超过200~100ml的,对之进行从重处罚。2017年,我国最高法试行的酒驾量刑指导意见作出如下规定:对醉驾者量刑,应对其醉酒程度、驾车行驶速度、驾驶机动车类型、行驶道路类型、实际损害等表现进行综合考虑,若醉驾情节轻微,未产生重大危害的,不对之进行定罪处罚;若酒驾犯罪行为较为轻微,无需判刑的,可将刑事处罚免除。

(二)我国法律法规对酒驾控制影响的现状

1.受理醉驾案件占用的司法资源较多

司法机关受理的醉驾案件逐年增多,需将大量司法资源投入到醉驾案件受理中,特别是醉酒类危险驾驶,会对司法资源造成大量占用。

2.司法实践遇到妨碍侦查的行为

判断驾驶员是否酒驾,以其血液酒精含量为标准。必须通过司法鉴定机构对驾驶员开展酒驾检测。执勤交警对酒驾进行查处,必须先对驾驶员的呼气酒精含量进行检测,再将驾驶员送到医院进行抽血检测,司法鉴定机构最后对其血液酒精含量进行检测。然而,司法鉴定机关在开展司法实践的过程中,会遇到各类妨碍侦查、逃避检测的行为,例如,驾驶员拒不开车门和车窗接受呼气检测,驾驶员冲卡、逃逸等[3]。

3.对低文化程度的酒驾者形成的惩戒意义有限

检察院起诉的酒驾案件中,无业游民、个体劳动者、农民、打工者等低文化程度的酒驾者较多。此类酒驾者多数没有公职,无需承担被开除公职的风险,且多数被判处缓刑,对其形成的惩戒意义相对较小。

4.部分地区酒驾、醉驾引发的交通肇事案件减少

酒驾入刑之后,部分地区酒驾、醉驾引发的交通肇事案件数量减少,但从总体上来看,酒驾、醉驾等引发的交通肇事案件尚未绝迹。

(三)我国法律法规对酒驾产生的控制影响不足的原因

1.宣传教育不足

对酒驾进行控制的工作人员,其来源主要是公安、法院、检察院等机关单位,由此类机关对酒驾人员进行查处,并根据具体情况进行起诉、判刑。但是,对酒驾进行控制,不能片面依赖对酒驾者的查处、起诉以及判刑,还应促进法律法规彰显并发挥其震慑力,这就需要相关部门加强宣传教育。我国社会盛行酒文化,部分公民未能深刻认识到酒驾的危害,即使酒驾被查获后,也不会引以为戒。

2.未能构建有奖举报相关制度

相关部门未能针对酒驾行为构建有奖举报相关制度,群众对酒驾行为缺乏举报积极性,仅凭一线执勤交警的力量,难以有效查处酒驾行为。

3.未能针对累计犯罪作出明确规定

我国法律法规对酒驾、醉驾等累计犯罪缺乏明确的规定。例如,对酒驾犯罪者吊销其驾照五年之后,其即可对驾照进行重新考取。当其再次发生醉驾时,相关机关并不会对其加重处罚。

4.一线执勤交警数量不足

我国各地区普遍呈现出一线执勤交警数量不足的问题。交警部门对酒驾开展每周临检,均需从其他部门借调警力才能完成任务。

5.未能与民间的反酒驾组织展开合作

对酒驾的控制影响较为有限,对此,应加强与各类民间反酒驾组织的合作,据此增强对酒驾的控制影响。然而,在实际中,相关部门未能与民间的反酒驾组织展开合作,难以有效增强对酒驾的控制影响。

(四)增强我国法律法规对酒驾控制影响的措施

1.加强对酒驾涉及的法律法规的宣传

相关部门要通过与社区街道合作,并灵活运用新媒体技术,有效加强对酒驾涉及的法律法规的宣传,引导公民深入认识酒驾和相关法律法规,促进法律法规彰显并发挥其震慑力。

2.构建有奖举报相关制度

相关部门应设立专项资金,针对酒驾、醉驾等行为构建有奖举报相关制度,通过丰厚的资金奖励鼓励群众对酒驾、醉驾等行为进行举报,发挥群众在控制影响酒驾方面的作用,促进对酒驾、醉驾行为的有效惩处[4]。

3.针对累计犯罪作出明确规定

我国法律法规应对酒驾、醉驾等累犯作出明确的惩处规定,加重对酒驾、醉驾累犯的处罚力度。对于醉驾累犯,可考虑其特殊情形,对之实施终身禁驾的处罚。

4.对交警警力配置进行优化

针对一线执勤交警警力不足的问题,要对交警警力配置进行优化。对酒驾进行查处,应在郊区布置更多警力,通过对警力的调整,从整体上实现对警力配置的优化。可在交警内部实施流动管理机制,对交警任职实施轮流转岗。应在交警组织内部构建良好的激励机制,形成对交警的有效激励,增强一线执勤交警开展酒驾查处工作的积极性[5]。

5.与民间反酒驾组织加强合作

相关部门应与民间反酒驾组织加强合作,形成社会联动监督,促进各部门和各类社会组织对酒驾管理的参与,据此增强法律法规对酒驾的控制影响。

综上所述,我国法律法规对酒驾控制影响的现状体现在不正之风对查处酒驾的影响、受理醉驾案件占用的司法资源较多、司法实践遇到妨碍侦查的行为、对低文化程度的酒驾者形成的惩戒意义有限、部分地区酒驾醉驾引发的交通肇事案件减少。对此,要通过加强对酒驾涉及的法律法规的宣传、构建有奖举报相关制度、针对累计犯罪作出明确规定、对交警警力配置进行优化、增强对酒驾的惩戒力度、与民间反酒驾组织加强合作等措施增强我国法律法规对酒驾的控制影响。