学科知识与组织系统:一个一流学科研究框架

2021-11-18单捷飞何海燕

单捷飞 何海燕

(1.北京理工大学 人文与社会科学学院,北京 100081;2.北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081)

一、学科知识与组织系统的提出

2015年《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(简称“双一流”方案)发布后,学界围绕“什么是世界一流学科”、“世界一流学科评价”与“如何建设一流学科”等方面的研究呈现“突现性”增长(1)“突现性”来源于科技文本挖掘软件Citespace中burst功能,表明在某一时间后,该主题文献呈现数量的突然增长。本文依据“世界一流学科”主题词搜索CSSCI数据库的文献,进行文献共被引分析聚类基础上得出结论并进行了文献调研。。世界一流大学在根本上是要办好学科,建设一流大学要通过建设一流学科来实现,这是“双一流”建设的基本思路。(2)教育部,财政部,国家发展改革委.统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/27/content_5163903.htm#1, 2017-01-27/2019-11-30.“双一流”政策一个重大变革是在学科评价与遴选体系中引入了“市场机制”,这在本质上是一种从学科“建成思维导向”到“生成思维导向”的转变,即承认创新驱动下的学科组织体系的知识复杂性、变化性、非线性和自组织性(3)金吾伦.从复杂系统理论看传统思维方式的历史演变[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2018,(3):24-30.,“双一流”政策也彰显了管理者在学科“组织”维度中不断渗透了学科“知识”维度的考量。学科建设实践给我们的启发,一方面是在建设一流学科的过程中不可仅关注学科的投入和产出两个端点,更应揭示学科运行过程以及知识生产规律的学科内部“黑箱”(4)刘小强,彭颖晖.一流学科建设就是建设一流的学科生产能力[J].学位与研究生教育,2018,(6):19-23.;另一方面,我国学科建设实践也印证了,学科建设过程是“组织制度安排”以及“知识体系建构”两个方面力量的匹配、协同与耦合的过程。

基于学科建设实践,我们希望通过构建学科知识与组织系统回答以下问题:学科建设的组织制度安排方面的治理关键是什么?学科知识子系统模型及运行机制是如何解答一流学科建设过程中常见关键问题的?“自组织”、“他组织”二者之间的协同性、耦合性是如何表达一流学科生成机理的?从时间域上考量,一流学科在不同发展阶段中,自组织和他组织工具是如何协同匹配的?为了解答以上问题,本研究基于学科发展的恰切性认识,以系统科学为理论基点,构建学科知识与组织系统,试图提出学科系统的分析框架,探究系统各部分运行规律、系统间协同规律以及系统演化机理,对于研究和解释一流学科生成机理提供重要思路与方法。

二、学科知识与组织系统的基础

从学科理论基础看,学科规训理论是关于学科“知识”与“组织”二元属性及其互动关系研究的早期理论根源,华勒斯坦等认为学科是由专门的知识、保护专门知识发展和独立的制度规范及组织机构共同组成的一个完整体系(5)华勒斯坦等.学科·知识·权利[M]. 刘健芝等译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991.12-34.。一直以来,学科既是一套系统有序的知识体系,也是一套体现社会建构的学术制度(6)周光礼,武建鑫.什么是世界一流学科[J].中国高教研究,2016,(1):65-73.,学者们不论将学科内涵如何划分,大致都包含两个基本学科属性,其一是包涵环境、制度、组织、权力等外界力量的“组织”维度,第二是源于学科本质属性的“知识”维度,这一认识已经基本得到学界认同。(7)龚怡祖.学科的内在建构路径与知识运行机制[J].教育研究,2013,(9):12-24;宣勇,钱佩忠.知识增长与学科发展的关系辨析[J].大学研究与评价,2007,(4):21-26;钟秉林.扎实推进世界一流大学和一流学科建设[J].教育研究,2018,(10):12-19.

“学科”是符合钱学森提出的“开放复杂巨系统”基本特征的典型知识型复杂系统,其子系统种类多并有不同层次结构,且关联关系复杂(8)钱学森.一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论[J].城市发展研究,2005,(5):1-8.,同时是以“人”为核心的开放复杂巨系统(9)侯光明.面向中国创新发展实践的组织管理系统学构建思考[J].中国软科学,2017,(7):105-116.,这给本研究运用系统科学理论工具研究一流学科生成机理提供了恰切的方法论基础。

根据已有文献共被引聚类分析,当前有关一流学科研究主要分为三个方面:其一,从学科构建、学科评估角度探讨一流学科(10)王建华.一流学科评估的理论探讨[J].大学教育科学,2012,(3):64-72.;其二,从经验性材料中论证一流学科典型特征(11)李燕等.世界一流学科的特征探析[J].学位与研究生教育,2018,(7):14-19.;其三,目前已经有一些学者开始用系统思维、过程思维和动态思维来研究学科发展,运用学科生态系统对一流学科发展进行生态性隐喻等。(12)李春林,刘丽丽.一流学科的演进特征与生成机理[J].国家教育行政学院学报,2017,(11):19-25;武建鑫.学科生态系统:论世界一流学科的生长基质——基于组织生态学的理论建构[J].江苏高教,2017,(4):7-14.这些文献对于研究一流学科生成机理和规律具有重要启示意义,但是仍然有不足之处。一方面,当前文献多基于经验性把握,对一流学科的典型特征进行论述,理论基础与有效工具尚显不足;第二,部分文献从构建主义角度探讨学科建设,部分文献将学科系统进行了生态化隐喻,这两种秉持都是有失偏颇的,应当从学科“自组织”与“他组织”协同的角度切入,构建学科系统解释工具;第三,部分运用系统思维、过程思维研究学科的文献,在没有界定清楚系统属性、动力与边界的前提下,直接运用系统科学思想来论述一流学科的发展理念和发展规律,缺乏一流学科生成规律的解释力与科学性。

我们认为,学科知识与组织系统的提出,首先是基于学科的“组织”与“知识”二元属性理论基础。“知识”属性决定着学科内生性与内涵发展,是学科发展的“自组织”力量,“组织”属性决定着学科社会性与外延建设,是学科发展的“他组织”力量。(13)鲁品越.从构成论到生成论——系统思想的历史转变[J].中国人民大学学报,2015,(5):122-130.本研究构建了学科知识与组织系统,其中学科知识子系统及运行机制有效解释了学科“构建主义”与一流学科生成的关系与若干关键问题;学科组织子系统及运行机制揭示了学科治理的关键,实现从学科本质属性出发揭示学科发展规律。第二,一流学科生成的驱动是由知识生产规律的“自组织”力量与外在组织制度的“他组织”力量两种力量组成的动力场(14)朱冰莹,董维春. “建成”抑或“生成”:世界一流学科成长的逻辑与路径[J].学位与研究生教育,2017,(9):14-20.,一流学科生成过程就是“自组织”和“他组织”相互协同的过程。通过“自组织-他组织”耦合机理以及时间域视角下的动态演化机理,充分阐释了一流学科生成过程中的“自组织-他组织”协同作用。第三,学科知识与组织系统的提出,充分展现了当前学科治理现代化的基本理念:在建设一流学科过程中,充分尊重其“自组织”特性,即尊重知识规律、学科规律,以人为本,秉持科学发展、可持续的生态理念来动态调整运用“他组织”工具,扎根中国实际办中国特色一流学科。

三、学科知识与组织系统模型的构建

(一)学科知识与组织系统的基本界定

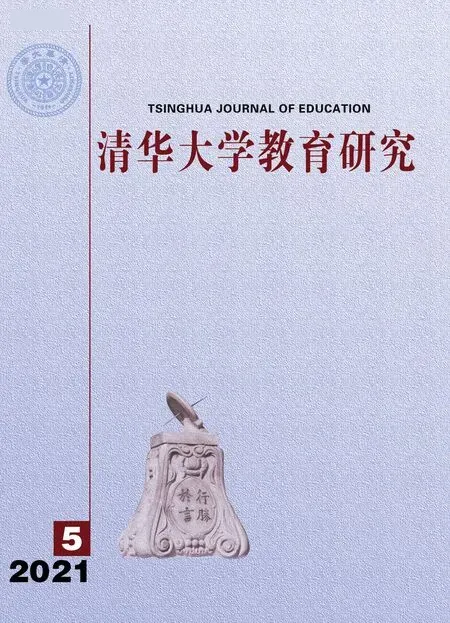

学科知识与组织系统是指在高等教育环境下,通过充分发挥高校内学科人(教师、管理者等)的能动性、积极性,以知识体系为核心围绕知识传播、创新与转化应用等知识生产活动,以学科组织架构、学科群落、学科制度等学科内部结构为组织基础,针对不同学科发展阶段的具体情境,实现学科“自组织”与“他组织”的动态匹配和协同,并以“输入-转化-输出”的形式使学科内外要素相互影响相互作用,形成一个有机、开放和动态的系统,如图1所示。

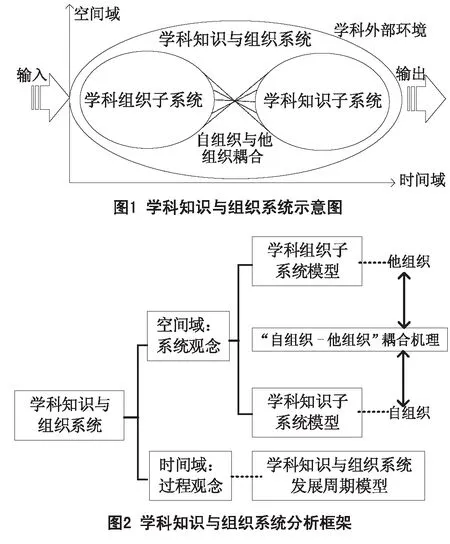

基于学科复杂系统的恰切性认识,运用复杂巨系统理论、组织管理系统理论来分析学科系统发展的组织与知识机理。分别从空间域和时间域两个角度来分析学科知识与组织系统(15)王沛民.工程教育基础——工程教育理念和实践的研究[M].北京:高等教育出版社,2015.:在空间域上,通过系统环境、结构、功能分析,构建学科组织子系统模型与学科知识子系统模型(16)伯顿·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪译.杭州:杭州大学出版社,1994.12-13.,并分别揭示了一流学科生成机理,阐述“自组织”与“他组织”的耦合规律,试图运用系统思想揭示学科“构成论”与“生成论”在一流学科过程中的协同机理(17)鲁品越.从构成论到生成论——系统思想的历史转变[J].中国人民大学学报,2015,(5):122-130.;在时间域上,阐明一流学科生成过程的动态演化机理,揭示了学科不同发展阶段中,“自组织”与“他组织”的适应性匹配与耦合,并为一流学科未来路径提供借鉴(18)宣勇.学科制:现代大学基层学术组织制度的创新[J].教育研究,2007,(2):33-55.。分析框架如图2所示。

(二)学科知识与组织系统的动力分析

人的主要特点是有思维、会学习,集大成、出智慧(19)钱学森.论系统工程:新世纪版[M].上海:上海交通大学出版社,2007.28-144.,学科人是学科知识与组织系统的核心动力。教师是学科知识与组织系统中的主要学科人,由于其主观能动性以及创造性,通过教学、科研以及社会服务等学科活动,通过科研合作、产学研合作、国际交流与合作等组织行为,实现着知识传播、创新与转化应用的知识生产功能,他们是学科知识“工厂”的生产者,又是学科系统的组织主体,参与着学科的运行、管理、发展以及水平提升。(20)周光礼.“双一流”建设的三重突破:体制、管理与技术[J].大学教育科学,2016,(4):4-14.作为学科这个特殊的知识型组织的主体——教师,不仅归属于院系等组织,也归属于学科,为学科贡献新知,因此教师对组织与学科具有双向忠诚度;教师不仅是知识生产主体,促成知识的输入、转化与输出,同时教师还在组织中具有社会属性,是组织的管理运行者,正是因为教师具有“组织”与“知识”的二元属性(21)万维力.控制与分等——大学学科制度的权力逻辑[M].南京:南京师范大学出版社,2005.,因此学科也具有组织属性与知识属性,我们构建的学科系统同理具有组织运行机制与知识运行机制。

学科人中的学科管理者是学科系统的另一重要动力源泉,通过学科管理者为学术研究的自由开展寻求组织制度的适切性保障的组织行为,对知识子系统进行组织上的有效引导。学科管理者通过敏锐的洞察力,识别学科系统外部环境变化以及学科内部组织与生态状况,通过远见卓识的战略布局确定学科目标,根据环境不断调整组织与管理策略与强度,以实现学科朝科学、健康和一流方向发展。(22)凌健.学科“组织化”介入世界一流学科建设的路径选择[J].中国高教研究,2016,(5):10-12.学科教师与管理者不是截然分割的,学科人的一个重要特点和趋势是很多学科人同时担任着学科教师与学科管理者的双重身份。

四、学科知识与组织系统的子系统模型及运行机制

(一)他组织:学科组织子系统及其运行机制

1.学科组织子系统模型与“组织”规律

世界一流学科一定是拥有世界卓越绩效和产出的学科,培育卓越的产出和成果需要良好的环境和土壤,还需要科学的栽培,因此学科建设应有之义是提供一流的学科资源、学术制度以及治理体系,为学术研究提供良好的学科生态环境以及开放自由的学科文化。一方面,由于知识本身的无形性以及知识生产的不可控性,知识与学科具有天然的排他性(23)龚怡祖.学科的内在建构路径与知识运行机制[J].教育研究,2013,(9):12-24.,我们要将知识的不可控性转化为学科组织管理系统的可控性抓手。良好的组织与制度安排是大学组织保障,有利于提高组织管理效率与资源利用效率,有效引导学科方向以及工作重点,有效推进教学与人才培养职能深化以及学科交叉融合等学科自组织不完善的功能;另一方面,知识创新以及学者也需要学科组织与制度提供其学术主张的国际化传播渠道以及实现其有效学术权益。(24)朱苏,赵蒙成.论一流学科建设的经济逻辑和知识生产逻辑[J].江苏高教,2017,(1):18-23.

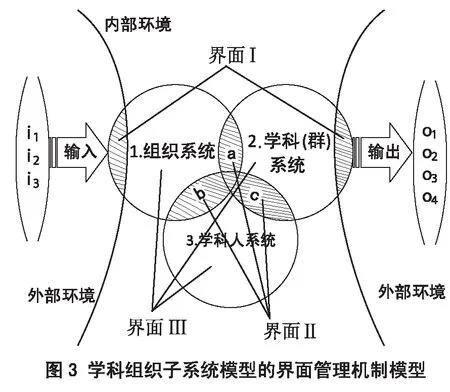

学科组织子系统是学科组织建制构成的开放的学科生态系统,学科组织子系统处在高等教育宏观环境中,优秀的学科领导者通过洞察把握宏观政策环境,审时度势、应时而变采取策略。同时学科系统需要源源不断从外界获取充足且优质的资源,来供给组织良性发展,产出卓越绩效。学科组织子系统内部主要由三个下一级子系统构成,分别为组织系统、学科(群)系统以及学科人系统,其中组织系统仅指狭义上由学科组织结构和组织建制形成的系统,学科(群)系统仅指由学科(专业)组成的链式或群式知识管理系统,学科人系统指以“人”为核心组成的行为系统,因三者耦合作用呈现出复杂的学科组织社会性,共同构成学科组织子系统(25)邹晓东等.关于科学与工程教育创新的思考[J].管理工程学报,2010,(1):52-54.。三个子系统内部有各自的运行机制和系统要素,同时三个子系统紧密的耦合形成复杂的学科组织网络结构。本研究创新运用组织系统界面管理机制来探究学科组织子系统内部结构与功能,阐释了一流学科治理的关键;同时通过目标管理机制将学科组织子系统与一流学科建设之间构建了联系。

2.学科组织子系统模型的界面管理机制

学科系统是由不同层次、结构和功能构成的子系统和要素组成的复杂巨系统,界定学科系统边界以及学科子系统边界也是钱学森系统工程理论方法的第一步。在系统科学领域,“界面”指为了完成某一任务或者解决某一问题,在任务模块之间、组织之间、组织内部各部门之间或各有关成员之间形成的信息、知识、人才、物资等要素的接触方式与交互关系(26)石秀等.重大科技工程组织界面协同影响因素研究[J].科技管理研究,2014,(23):179-184.。本文认为学科组织子系统管理的重点是学科组织子系统界面的管理,通过各种制度以及治理安排,促进组织系统界面的交流畅通。(27)陈劲,阳银娟. 协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012,(2):161-164.学科组织子系统从外界输入战略与政策、要素资源、信息与知识,通过系统转化,输出科研成果、人才培养成果、系统成员的成长以及组织的良好发展(28)朱明,杨晓江.大学学科评价之思辨[J].中国高教研究,2012,(5):41-47.。分析框架如图3所示。

学科组织子系统界面分三类,第一类是学科与组织外部环境之间的边界,其界面接触区域我们称为界面Ⅰ。界面Ⅰ的管理体现了学科组织子系统对环境的自适应性特征,其管理宗旨应当是力求建立开放包容的学科组织。界面Ⅰ的管理目标包括:(1)保证学科与外界环境的信息通畅;(2)管理者通过对外界环境的洞察,把握机遇与变化,适时作出战略规划调整;(3)对学科进行科学的战略定位及规划。外部环境为学科生态系统的生长发展提供了一个资源、信息、知识交融的时空场域,透过学科组织边界深深地影响着学科内部各子系统(29)王沛民.工程教育基础——工程教育理念和实践的研究[M].北京:高等教育出版社,2015.。

第二类界面是三个下一级子系统——学科组织系统、学科(群)系统、学科人系统之间的边界,其界面接触区域称为界面Ⅱ。界面Ⅱ-a 代表学科(群)与学科组织构成的学科组织交叉的结构,治理关键一是要处理好代表“组织”的行政与代表“学科”的学术的关系,二是处理好代表“组织”主要功能的教学与代表“学科”主要功能的科研的关系(30)钱颖一.谈大学学科布局[J].清华大学教育研究,2003,(6):1-11.;界面Ⅱ-b代表学科人的跨组织行为,其治理关键是建立灵活的人力资源管理机制;界面Ⅱ-c代表学科人的跨学科行为,其治理关键是建立有效的激励与评价机制来引导跨学科与交叉学科形成(31)Ikujiro Nonaka, “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation,” Organization Science 5,no.1(1994):13-37.。关于学科人跨组织/跨学科行为,华勒斯坦曾提出将教师同时受聘两个学科组织,其中一个是他获得学位的学科,另一个是他个人研究兴趣的学科,这就为跨学科研究和跨学科教育提供了制度基础(32)华勒斯坦.开放社会科学[M].刘峰译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997.。跨学科行为不能仅仅依靠学者研究兴趣,更多应该靠学科组织子系统提供良好的激励政策以及适合的制度安排的引导。界面Ⅱ的管理体现了学科组织子系统多维协同的复杂性特征,其管理宗旨是构建科学的学科绩效管理制度来为协同性提供保障。

第三类界面是三个子系统中内部的子系统或者个体之间的边界,其界面接触点成为界面Ⅲ,界面Ⅲ的管理体现了学科系统网络结构非线性与突现性,其治理关键是在学科建立扁平化网络柔性治理结构。界面Ⅲ-1是指学科组织系统内部界面管理,即学科组织与组织之间边界与关系问题,其治理关键是有效施行增强组织适应性与灵活性的组织变革。当前学科中虚拟组织以及跨组织行为日益增多,学科边界日趋模糊,学科组织呈现扁平化矩阵化趋势,并且除了以学科为导向建设的学院组织外,以具体功能为导向建设的学科组织日益增多(33)赵炬明.精英主义与单位制度——对中国大学组织与管理的案例研究[J].北京大学教育评论,2006,(1):173-191.;界面Ⅲ-2是指学科(群)系统内部界面管理,即学科与学科之间边界问题与关系问题,其治理关键是通过科学动态的学科规划与布局,处理好学科高峰与学科高原的关系,形成有机的学科群落与良好的学科生态。当前学科交叉融合是大的趋势,同时学科之间竞争淘汰的生态进化性加剧,在界面Ⅲ-2的管理中应把握学科群落的生长与布局规律,把握优势学科群落主导规律,处理好基础学科群落、主干应用学科群落、特色应用学科群落间的融合关系(34)钱颖一.谈大学学科布局[J].清华大学教育研究,2003,(6):1-11.;界面Ⅲ-3是指学科人系统内部界面管理,即学科人际之间边界与关系问题,其治理关键是建立学术自由的学科文化。界面Ⅲ-3基于知识分享与传播理论,主要体现在教师的跨组织、跨学科与跨国别的科研合作行为,是学科最基础的组织细胞(35)Lea Pennock, “Assessing the Role and Structure of Academic Senates in Canadian Universities,2000-2012,” Higher Education 70,no.3(2015):503-518.。组织内是具备相同目标、知识能力、并分享生存资源的人员组成知识种群,学科始于学者科研合作,随后形成学科群落,逐渐成为教学/科研团队和稳定的研究方向,以此基础成为研究平台(项目)甚至学科,这是学科生成的初始状态(36)武学超.模式3知识生产的理论阐释——内涵、情境、特质与大学向度[J].科学学研究,2014,(9):1297-1305.。

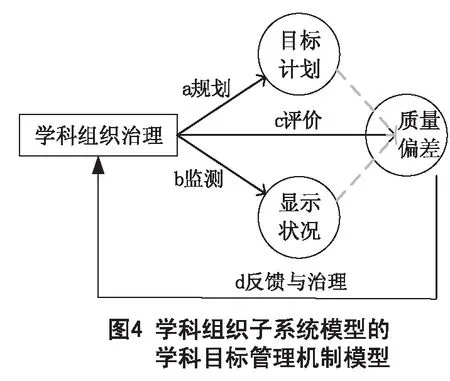

3.学科组织子系统模型的学科目标管理机制

学科他组织力量具有明确的目的性和控制性,学科组织治理过程就是学科目标管理的过程,管理控制本身不是目的,只是为达成系统目标而提供的手段(如图4所示),学科目标管理机制有效解释了学科组织子系统与一流学科建设之间的关系问题。学科组织治理过程是学科管理者根据外界环境变化适时抓住变化与机遇作出决策,制定学科战略规划以及学科发展目标,并进行进一步的目标分解,形成具体的学科推进计划(37)金吾伦.从复杂系统理论看传统思维方式的历史演变[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2008,(3):24-40.;在进行计划落实以及学科建设运行过程中,通过全过程质量监测的制度安排,了解到学科发展的实际状况;再通过学科评价手段探测到学科实际发展与目标计划的偏差,并及时进行反馈以及策略调整(38)王沛民.工程教育基础——工程教育理念和实践的研究[M].北京:高等教育出版社,2015.。

(二)自组织:学科知识子系统及其运行机制

1.学科知识子系统模型与“知识”规律

知识是学科的本质属性,一流学科生成的一个重要抓手是提升学科的知识生产能力,但是知识生产具有不确定性和无形性特点,我们研究学科、发展学科、建设学科的过程中,解决知识无形性和知识生产不确定性的途径是通过有形的知识载体来观察测量“知识”的状态与变化(39)潘云鹤.大学学科的发展与重构[J].高等工程教育研究,1999,(3):8-12.:一个是可以观察“知识”的生产主体——教师的行为及其活动;第二是通过教学、科研以及社会服务的具体成果为抓手来进行观测。

学科知识子系统模型就是通过有形变量揭示学科无形的知识规律,知识与创新是典型的自组织系统的要素,来自于学科内在的力量(40)Maryam Alavi et al., “Knowledge Management and Knowledge Management System: Conceptual Foundations and Research Issues,”Mis quarterly 25, no. 1 (2001):107-136.,包括知识以及知识体系本身规律、学科内部本身的规律、学科的主体(教师)规律。学科知识子系统模型主要通过学科功能视角阐释学科知识生产过程(41)宣勇.学科制:现代大学基层学术组织制度的创新[J].教育研究,2007,(2):33-55.,包括通过教学等活动提高知识传播能力,通过科研等活动提高知识创造能力和通过社会服务活动提高知识应用与转化能力(42)王永杰.研究型大学在知识创新中的地位和作用[J].科学学研究,2000,(2):42-49.。通过学科知识子系统模型阐释一流学科的生成机理,有效解释并回答了当前我国学科建设过程中的一些关键问题。

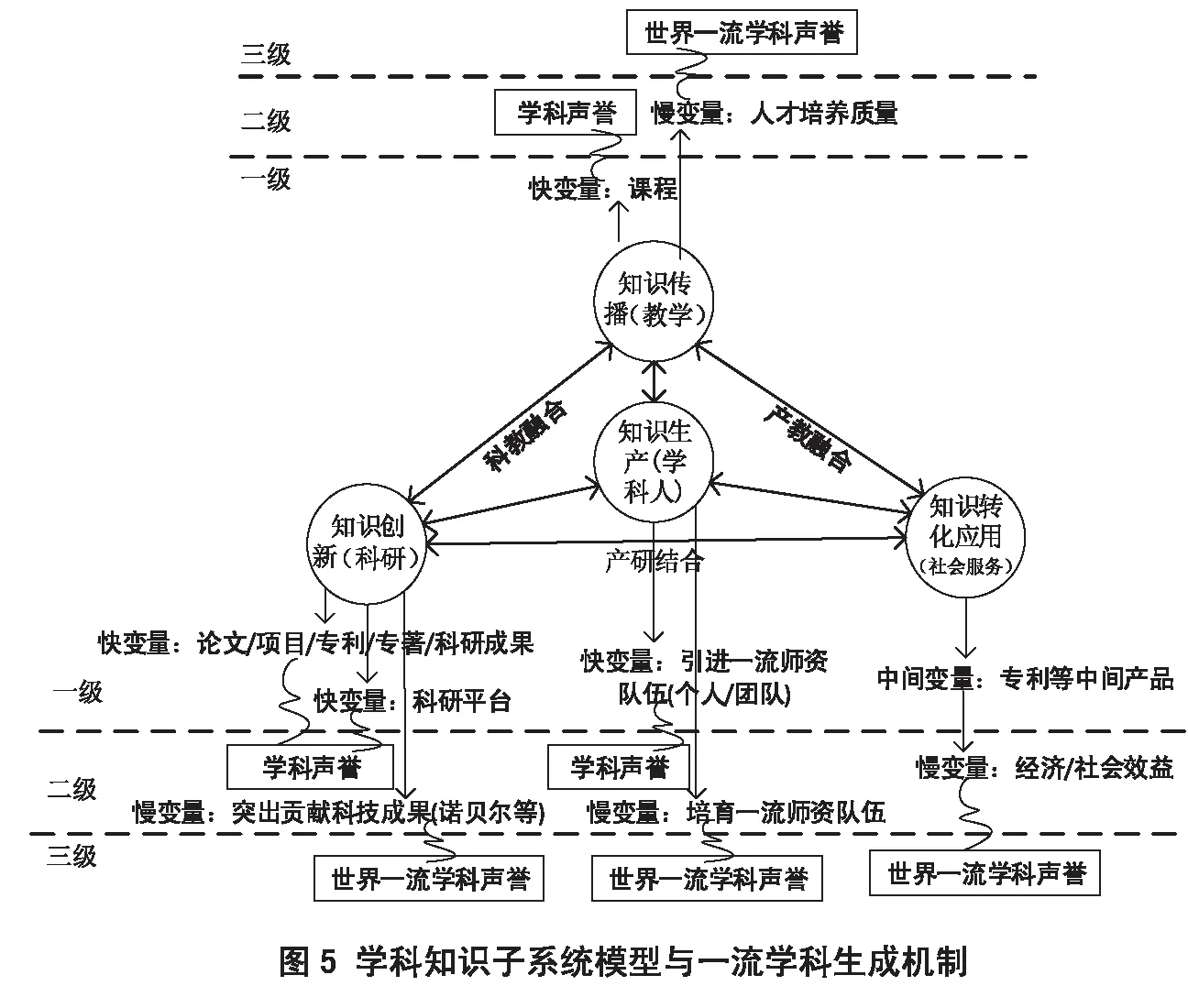

2.学科知识子系统模型与一流学科生成机制

学科知识子系统模型通过有形的变量来分析知识生产的活动以及知识不同的形态。如图5所示,以学科知识与组织系统核心动力——学科人为核心,通过学科人知识生产的三种不同形式——知识创新、知识传播以及转化应用来表达学科三种不同职能(科研、教学以及社会服务)(43)李春林.创新型大学一流学科及知识网络建设研究[J].价值工程,2012,(23):254-256.。学科知识生产能力通过变量观测来基本实现,变量分为快变量和慢变量,真正的一流学科通过成果评价以及“学科声誉”来表达。(44)胡海岩.三把“尺子”丈量“一流”[J].中国高等教育,2017,(2):15-17.四个知识状态观测点产生的成果分为三级,离知识观测点越近(一级),代表其产出的成果形式见效越快,越容易被评价测量,离知识观测点越远(三级),代表其产出成果越慢,越不容易被测度(45)刘瑞儒,何海燕.统筹推进世界一流学科实施路线图——基于世界一流学科评价指标[J].教育发展研究,2016,(21):5-7.。由于人们认知的滞后性,学科声誉会是相对成果变量更慢一级的变量,由慢变量产生的下一级学科声誉是世界一流学科的标志(46)Lea Pennock, “Assessing the Role and Structure of Academic Senates in Canadian Universities,2000-2012,”Higher Education 70,no.3(2015):503-518.。学科知识子系统模型将通过回答问题的方式来阐释:

(1) 学科“符号化评价”与一流学科实然状态是什么关系?

学界针对“符号化评价”进行了大量的批判和反思(47)朱冰莹,董维春. 从“符号化评价”到“真实性评价”:一流学科建设评价的核心向路[J].学位与研究生教育,2018,(6):1-6.,这些学科评价指标代表的成果是“知识增量”的载体和表征,“指标”是由于知识在整个学科知识体系内流动的无形性决定的一种观测工具(48)陈学飞.中国式学科评估:问题与出路[J].探索与争鸣,2016,(6):50-59.,我们需要有形的观测变量来识别学科状态,这些变量包含了学科知识体系内的大部分有形的学科成果,可量化的显性指标可以一定程度显示出学科水平,但是不能代替不可量化隐性指标,比如学科声誉、学科文化、学科布局、学科治理水平以及学科网络化能力及协同机制等。

(2)“快变量”与“慢变量”在一流学科生成过程中的辩证关系?

在学科知识子系统模型中,三个一级快变量分别是引进一流师资队伍(比如通过引进院士等学科带头人),知识创新产出的快变量是论文、专利、项目、专著、获奖以及科研平台等,知识传播产出的快变量是课程。慢变量共有四个,分别是培育一流师资、获得突出贡献的原创科研成果、高质量的人才培养以及经济/社会效益(知识转化与应用的产出由于中间产品需要经历“死亡之谷”,因此真正的产出是慢变量)(49)Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff, “The Triple Helix——University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development,”EASSR Review 14, no.24(2000):11-19.。

由于快变量具有见效快的优势,学科建设的捷径是从追求快变量开始,特别是很多后发型学科在建设初期,可以选择最快捷径策略,如引进优秀人才、发表论文、申请项目等(50)王战军,杨旭婷.世界一流学科建设评价的理念变革与要素创新[J].中国高教研究,2019,(3):7-11.。但追求快变量的负面性第一是会产生目光短浅的学科生产,为了产出快变量的指标而追求短平快的“速成”成果,学科功利主义倾向会使学科丧失持续提高质量产出的能力,逐渐丧失内涵与质量,直接后果就是培育不出真正的大师,培养不出真正的人才,不能真正的为社会、为国家做出突出的贡献,也就建不成世界一流学科(51)Roger L.Geiger,To Advance Knowledge: The Growth of the American Research Universities,1900-1940(New York: Oxford University Press,1986),34.;第二,追求快变量速成的学科,因为没有内涵、“灵魂”的支撑,以及没有深厚的知识文化基础,学科呈现“追求”GDP指标”似的泡沫虚假繁荣和功利、浮躁的氛围,良性学科文化未形成,组织凝聚力不强,学科人忠诚度不高,这样的组织极易出现泡沫崩盘而发生组织危机,比如因为主要带头人的流失而导致学科支柱方向的迅速陨灭,甚至导致更大的组织变革危机,如撤点并院等(52)刘念才,苗耘. 应用大学排名对高等教育产生的影响[J].复旦教育论坛,2017,(4):17-24.。

所以我们在学科建设过程中要锲而不舍地追求“慢变量”,促成慢变量生成的关键可以通过加强学科知识子系统模型中的科教融合、产教融合、产研结合等产学研合作。

(3)为什么学科建设往往重视科研而忽视人才培养?

学科(discipline)源于拉丁语“学生”和“教学”,学科本义即包涵人才培养以及知识传播,人才培养也是高校的核心职能。但存在一个矛盾是建设一流学科过程中出现了“重科研轻教学”的现象,被刘易斯称为“失去灵魂的卓越”,教师和学科管理者往往更倾向追求科研而非教学,通过学科知识子系统模型可以解释如下:其一,对于组织来讲,知识传播活动的一级产出变量是课程,人才培养通过课程与教学过程后,是产生的二级变量,对于组织建设一流学科来讲,人才培养形成的学科影响力见效较慢(53)孟照海.制度化与去制度化:世界一流学科建设的内在张力——以美国芝加哥大学社会学为例[J].中国高教研究,2018,(5):20-25.;其二,人才培养不仅属于二级慢变量,其转变为产生社会影响力、被公众熟知的校友需要更长滞后性,具有双倍滞后效应,学生走向工作岗位需要慢慢渗透形成规模效应的口碑才能产生社会口碑及学科声誉;其三,对于教师来讲,科研成果由于“署名”个人,因此科研成果首先归功于教师,然后再归于组织,而人才培养成果往往通过毕业证书“署名”为毕业院校,因此人才培养的成果往往被大众优先归于组织,其次才会考虑到授课者与导师(54)夏纪军.近亲繁殖与学术退化——基于中国高校经济学院系的实证研究[J].北京大学教育评论,2014,(4):130-140.。因此,在制度化作用下追求成果导向、目标导向的组织很容易优先追求快变量,在考核评价压力下教师追求个人成果会更加重视科学研究。另一方面,知识传播的直接产出成果是课程,由于缺乏“课程”质量的有效的监测方法,即使在学科评价体系中,也往往忽视了教学与人才培养(55)William Clark,Academic Charisma and the Origins of Research University(Chicago and London: the University of Chicago Press,2006),142-159.。

(4)世界一流学科生成与“慢变量”、“无形变量”之间的关系?

世界一流学科的生成是由慢变量产生的学科声誉以及学科软实力两方面决定的。首先,世界一流学科生成是漫长的过程慢变量的产出首先需要长久积累,由慢变量产生学科声誉也需要一个漫长的过程。因为知识的无形性,产出“慢变量”的成果后,需要被大众发现并测度,其过程存在滞后性。比如人才培养质量慢变量,只有当校友形成规模性口碑才能产生学科声誉,但人才培养声誉一旦形成将产生学科“质变指数增长效应”,从而建成世界一流(56)孙绵涛.关于学科本质的再认识[J].教育研究,2007,(12):31-35.;慢变量中对人类以及社会产生巨大贡献的科研成果(诺贝尔奖、国家科技进步奖等)也具有滞后效应,这是知识本身发展的规律决定的,知识是先验前沿的,但“奖”是人评出来的,因此成果被公众认可的过程是滞后的、渐进而漫长的,因而一个学科能够培养出真正的学术大师需要漫长的培育积淀,而一旦培育出为人类突出贡献的科研成果将迅速成就世界一流学科;慢变量-社会/经济效益中,由于仅仅产出专利等中间产品而没有质量和成果转化,将很难产生经济/社会效益,只有长久地健全完善产学研体制机制,才能突破“死亡之谷”,促成科技成果转化,并形成规模和产业,也才能成就一代“硅谷”(57)潘静.“双一流”建设的内涵与行动框架[J].江苏高教,2016,(5):24-27.。

另一个世界一流学科的决定力量是学科软实力,软实力是无法量化的无形变量。如良好的学科生态环境将成为培育“慢变量”的良好土壤;良好的产教融合、产研融合、科教融合等产学研融合机制将成为“慢变量”形成的良好保障;开放、包容、自由的学术氛围将融合碰撞成学科文化,为“慢变量”提供充足养分。在学科评价体系中评价了“慢变量”,“慢变量”仅是“学科软实力”的必要不充分条件。

(三)“自组织-他组织”系统耦合及一流化生成机制

一流学科生成逻辑就是自组织逻辑(知识运行机制)与他组织逻辑(组织运行机制)耦合作用的动态过程,取决于自组织与他组织的协调程度。学科组织子系统与学科知识子系统不是截然分开,而是你中有我、我中有你、相互影响的耦合协同关系,根据学科发展不同阶段、学科面临的不同环境以及现实状况不断此消彼长、协同演化(58)翟亚军,王战军.基于生态学观点的大学学科建设应然研究[J].科学学与科学技术管理,2016,(12):111-115.。首先,“自组织-他组织“耦合的基础是学科人系统。学科人系统既属于学科组织子系统,也包含在学科知识子系统中,是联结学科组织子系统和学科知识子系统的网络中心性环节(59)方文.社会心理学的演化:一种学科制度的视角[J].中国社会科学,2002,(3):77-80.,因为学科人具有组织行为层面和知识生产层面的双重属性。第二,“自组织-他组织“耦合的生长基质是学科文化机制,学科知识子系统文化与学科组织子系统文化会在要素的相互联系、互动影响的动态过程中形成并交织融合,学科文化产生于学科系统又反过来影响学科系统,形成一个良性反馈(60)比彻·特罗勒尔.学术部落及其领地:知识探索与学科文化[M].唐跃勤等译.北京:北京大学出版社,2015.。第三,“自组织-他组织”耦合通过动力场机制表达。一流学科通过对人才和知识的增值来有效推动大学“声誉再生产”,反过来一流大学又会加强学科从外界环境的资源吸附能力,一流学科的“优势积累效应”也会进一步吸引优秀师资和优秀生源,而形成学科持久竞争力(61)瞿振元.知识生产视角下的学科建设[J].中国高教研究,2019,(9):7-11.。同时高校内一个一流学科的生成可以带动高校内其他学科发展(学科群、学科生态等),从而提升大学整体水平。这样就形成自组织与他组织之间的正反馈循环。

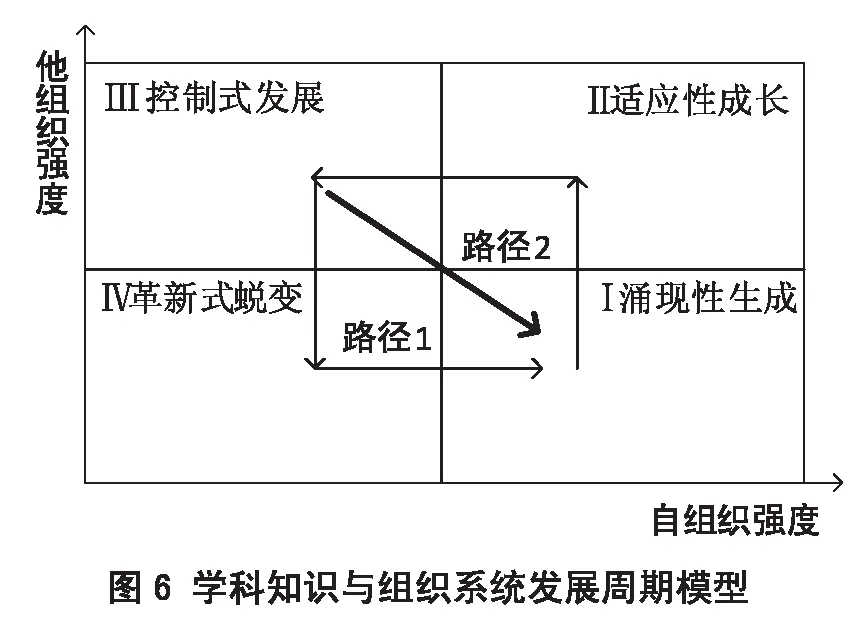

(四)学科知识与组织系统的发展周期

根据组织管理系统发展周期四阶段划分方式(62)侯光明.面向中国创新发展实践的组织管理系统学构建思考[J].中国软科学,2017,(7):105-116.,结合学科的知识与组织二元属性特性和我国学科发展实际,本文将一流学科生成的组织生命周期划分为四个阶段,在学科发展的不同阶段,学科的自组织与他组织力量的主导性也不同(63)黄超等.大学学科成长能力系统构建及其路径[J].高等教育研究,2011,(1):25-31.。(如图6所示)第一阶段是涌现性生成阶段,学科生成一般包括自发积累、自觉繁衍、交叉复合以及主动移植等模式(64)张金福.资源吸附:大学学科成长的重要模式[J].教育发展研究,2009,(1):30-33.,首先由学者初始科研兴趣促成的科研合作,逐步形成科研团队、科研方向,最终以学科点、平台建成为标志,因此此阶段以自组织为主导。第二阶段为适应性成长阶段,一般指学科通过适应环境,抢抓机遇,趁势发展壮大。这个阶段主要通过学科人对环境机遇把控,通过对外界资源的吸附促进学科壮大,实现个人成果涌现性增长,学科主流与特色方向逐渐凝练并强大,学科影响力、口碑与日俱进,比如美国二战期间的曼哈顿工程是促成了麻省理工学院成为世界一流大学的重要机遇(65)宣勇等.大学学科组织的生成逻辑[J].高等工程教育研究,2008,(3):69-73.。适应性成长阶段由自组织和他组织共同作用而成,在第Ⅱ象限。第三阶段是控制式发展阶段,这个阶段以他组织力量为主导,学科已经到了成熟稳定阶段,此时开始出现“大组织通病”,通过系统科学有效的控制与治理,防止学科内利益与资源抢夺的内耗,需要通过“他组织”这个看不见的手,不断建立规范的学科管理制度,也要不断通过有效治理促进学科交叉,不断培育学科新的方向和力量。

第四阶段,学科有两个发展路径:路径1是经历革新式蜕变阶段,通过显现问题、发现问题,施加组织变革力量重新激发学科的新生与活力;路径2则是通过超前部署、弯道超车,他组织、自组织力量共同发力,直接绕过“知识半衰期”,主动求变,获得学科新生。例如当前学界进行的新工科大讨论,就是为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略进行超前部署的“路径2”,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了一些列政策布局,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验。

五、结论与建议

通过对学科知识与组织系统的提出背景、理论基础以及模型构建进行阐述,根据学科的知识与组织的二元属性特征,重点论述了学科知识子系统模型、学科组织子系统模型以及“自组织-他组织”的耦合机理,同时将学科知识与组织系统放在了过程域进行动态演化的讨论,系统论述了一流学科生成机理。

第一,应当正确处理“构建主义”下的学科评价与一流学科生成的若干关系问题。学科评价有效帮助学科建设者识别学科有形观测变量来识别学科实然状态,是管理者的有效抓手,但是我们要辩证看待学科评价工具,注意学科评价无法测量的“不可量化”指标。学科评价是重要的管理工具,也是学科国际化的标准,未来我们应该进一步优化,对于学科评价,我们不是要摒弃它、唾弃它,而要完善它、优化它、用好它。同时,学科建设过程中,要处理好学科短期目标和长期战略的辩证关系,锲而不舍追求“慢变量”,锲而不舍保证人才培养质量和学科内涵发展,这才是一流学科生成的金律。

第二,学科建设要遵循知识生产逻辑,学科治理关键是做好学科组织子系统的界面管理,通过有机的制度与治理安排,促进组织系统界面交流的通畅。通过构建“三级七类”界面管理模型,揭示了学科治理关键:(1)应当建立开放包容的学科组织系统,为不断应对学科外界环境变化,适时作出学科战略与策略调整;(2)构建科学的学科绩效与管理制度,包括处理好“行政”与“学术”的关系和“教学”与“科研”的关系,建立灵活的人力资源管理机制和有效的激励与评价机制,不断促进跨学科与交叉学科形成;(3)建立学科扁平化网络柔性治理结构,施行增强组织适应性和灵活性的组织变革,建立学术自由的学科文化;(4)做好学科动态学科规划布局,处理好学科高峰与学科高原的关系,形成有机学科群落和良好学科生态;(5)在学科建设运行过程中,通过全过程质量监测的制度安排,实时了解学科发展状况,并通过学科评价等有效手段及时反馈并调整。

第三,一流学科发展运行规律就是学科知识生产与组织管理耦合共生的动态过程,学科运行取决于组织管理与知识生产的协调程度,自组织与他组织力量根据学科发展不同阶段、面临不同环境以及现实状况不断此消彼长、协同演化。通过学科知识与组织系统学科决策者可以判定自己学科所在的阶段以及方位,帮助分析现状,从而有助于决策者分析下一步的发展战略与重点。