大学生求职领域社会资本研究的三大争论及其根源反思

2021-11-18钟云华汪凤霞

钟云华 汪凤霞

(湖南师范大学 教育科学学院,湖南 长沙 410081)

自皮埃尔·布迪厄于20世纪80年代系统提出“社会资本”概念以来,经詹姆斯·科尔曼、罗伯特·D·帕特南、林南、马克·格兰诺维特、罗纳德·伯特和边燕杰等学者的深化与推动,社会资本理论已取得一系列重大突破并日渐成熟,理论边界不断扩张,从社会学向经济学、政治学、心理学和教育学等学科拓展,相关研究已成为学术界一种“流行的狂热”,大批研究者在此领域深耕并产生了丰硕成果。(1)埃利诺·奥斯特罗姆.社会资本:流行的狂热抑或基本概念[J].龙虎译. 经济社会体制比较,2003,(2):26-34.20世纪90年代初期,社会资本理论传入我国,在高等教育大众化不断推进与大学生就业日益严峻的背景下,不少研究者将其作为研究大学生求职问题的重要理论视角,相关研究成果不断涌现。(2)钟云华,应若平.从教育公平看社会资本对大学生就业的影响[J].湖南社会科学,2006,(1):158-160.这些成果既深化了大学生求职研究,又使得社会资本理论在持续的理论边界扩张中得到发展。然而,尽管国内外大学生求职领域社会资本研究已取得重要进展且为后续研究开展奠定了坚实基础,但这些研究仍存在社会资本对大学生求职影响的有无之争、正负之别和强弱之分三大争论。三大争论不仅阻碍了大学生求职领域社会资本研究的深化发展,而且成为学界质疑社会资本理论解释大学生求职问题有效性偏低的重要原因。基于此,本研究跟踪分析国内外社会资本对大学生(有时也包含其他个体)求职影响有无之争、正负之别和强弱之分三大争论的表现,在此基础上结合社会资本理论最新研究进展,对三大争论的根源及调和路径进行分析,以期对大学生求职研究的不断深化和社会资本理论的进一步发展有所贡献。

一、有无之争:大学生求职的社会结构“嵌入”

大学生求职活动“嵌入”社会结构之中,嵌入社会结构的不同、嵌入程度的区别和所用社会关系运作法则的差异,都会导致社会资本对大学生求职有无影响的不同结果,因而需要在社会结构层面,寻找社会资本对大学生求职影响有无之争的根源及其调和路径。

(一)社会资本对大学生求职有无影响之争

国外有关社会资本对个体求职有无影响的研究,主要基于一般求职者(当然也包括大学生)进行。在美国,泰德·穆尔基于1994-1998年美国青年研究数据(NLSY),运用多元回归分析方程进行统计分析,发现青年群体的社会资本拥有与使用,对其就业机会获得、工资水平和职业声望等求职结果均无显著影响。(3)Mouw Ted,“Social Capital and Finding a Job: Do Contacts Matter,”American Sociological Review 68,no.6(2003):868-898.然而,当麦克唐纳·史蒂夫把数据范围由1994-1998年变为1998-2000年时,虽然采取了同样的理论预设、变量设计与计量模型,分析结果却表明青年群体的社会资本拥有与使用,对其就业机会获得、工资和职业声望有显著正向影响。(4)Steve McDonald,“Network Effects Across the Earnings Distribution: Payoffs to Visible and Invisible Job Finding Assistance,”Social Science Research 49,no.8(2015):299-313.在新加坡,边燕杰和宋昂的研究显示,75%的求职者通过社会关系渠道进行求职,社会资本对个体求职有显著正向影响;(5)Yanjie Bian and Ang Soon,“Guanxi Networks and Job Mobility in China and Singapore,”Social Forces 75,no.3(1997):981-1005.而查文森的研究却发现,用人单位主要基于学历(人力资本)遴选人才,人力资本是个体求职的重要凭借,社会资本对个体求职过程和结果无影响。(6)Vincent Chua,“Social Networks and Labour Market Outcomes in a Meritocracy,”Social Networks 33, no.1(2011):1-11.

在“人情社会”中国,绝大多数研究发现社会资本对大学生求职有显著影响,有无之争相对来说程度较弱,但仍存在两方面的争论。一是不同类型社会资本对大学生同一求职结果有无影响。社会资本有多种分类,但根据来源是自致还是继承标准分为先赋性社会资本和后致性社会资本最为学界接受。后致性社会资本对大学生求职的影响得到了众多研究者的认同,但先赋性社会资本对大学生求职的影响则存在有无争论。有研究者认为,先赋性社会资本是大学生社会资本的主要来源,对大学生求职产生重要影响;(7)胡永远等.个人社会资本对大学生就业市场的影响[J].中国人口科学,2007,(6):61-67.但也有研究者基于实证分析发现,先赋性社会资本对大学生求职不会产生影响。(8)康小明.社会资本对高等教育毕业生职业发展成就的影响与作用——基于北京大学经济管理类毕业生的实证研究[J].清华大学教育研究,2006,(6):49-57.二是同一社会资本对大学生不同求职结果有无影响。研究者普遍认为社会资本对大学生就业机会获得有正向影响,但对大学生起薪水平有无影响则存有争论;有些研究者认为社会资本对大学生起薪水平有显著正向影响(9)郑洁.家庭社会经济地位与大学生就业——一个社会资本的视角[J].北京师范大学学报(社会科学版),2004,(3):111-118;岳昌君.高校毕业生求职效率的影响因素分析[J].北京大学教育评论,2009,(4):10-21.,但有些研究者却指出大学生起薪水平由其人力资本决定,社会资本没有影响(10)钟云华.人力资本、社会资本与大学毕业生求职[J].高教探索,2011,(3):140-146;苏丽锋,孟大虎.人力资本、社会资本与大学生就业:基于问卷数据的统计分析[J].复旦教育论坛,2012,(2):27-33.。

(二)有无之争的根源:社会结构、嵌入程度和关系运作法则差异的共同作用

从上面的争论可知,在市场经济发达与具有个人主义文化传统的国家(如美国),社会资本对个体求职有无影响的争论更大;而在市场经济欠发达国家(如中国)和人情社会(如中国和新加坡)中,社会资本对大学生求职有无影响的争论则更小,且争论主要集中于哪种类型的社会资本有无影响和社会资本对哪类求职结果有无影响两个方面。本文认为,人的一切社会行动(包括求职)嵌入社会结构之中,社会结构差异、个体求职嵌入社会结构程度不同和社会结构中不同社会关系运作法则的区别,是社会资本对大学生求职有无影响之争的根源。

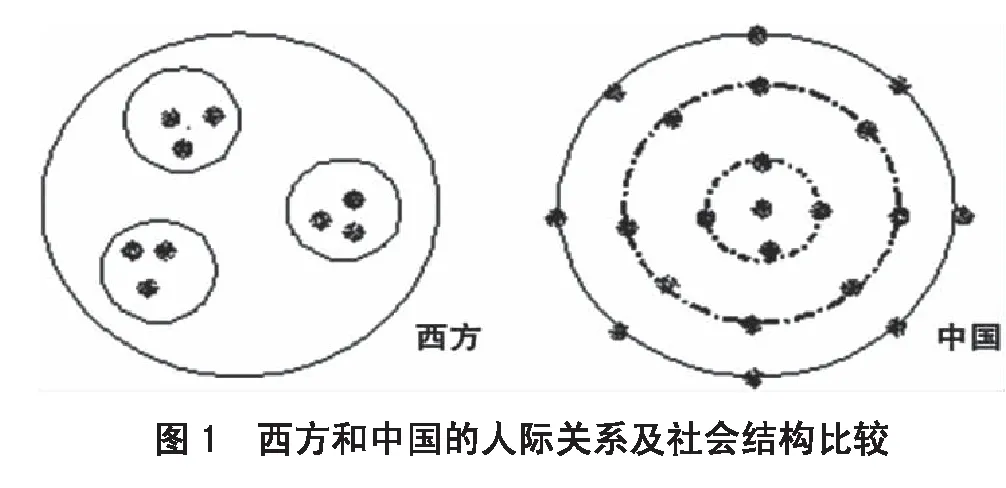

1.大学生求职所嵌入社会结构的差异

大学生求职嵌入社会结构之中,不同的社会具有不同的社会结构。如图1所示,西方社会崇尚个人主义,社会结构中的个人如一捆捆竖立在田地里的稻秸,相互独立,私人联系少,由社会契约和组织将他们维系在一起,形成一种“团体格局”;中国社会则好像水面上一圈一圈的波纹,人与人之间很难找到一条明显的区隔线,每个人都是其社会关系推出去的圈子的中心,每个圈子和每个波纹都是通过某种关系联系在一起,形成一个“差序格局”。(11)费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2005.63-65.不同的社会结构中,人们社会行动时推崇和遵循的社会规则也有较大差异。在西方“团体格局”社会结构中,契约精神强,个体社会行动时更强调正式规则,大学生求职过程中社会资本的运作空间小,社会资本对大学生求职无影响的可能性更大;而在中国“差序格局”社会结构中,契约精神较弱,特殊主义流行,人们社会行动时更强调非正式规则与“关系准则”,大学生求职过程中社会资本的运作空间大,社会资本对大学生求职产生影响的可能性更大。这就是西方发达国家有关社会资本对个体求职有无影响的争论更大,而在中国社会这种争论更小的重要原因之一。

2.大学生求职嵌入社会结构程度的不同

不同社会结构中,大学生求职嵌入社会结构程度的差异,也成为中西方社会有关社会资本对大学生求职的影响存在有无之争的另一个原因。一方面,在不同的宏观社会结构中,大学生求职活动的嵌入程度不同。在西方“团体格局”社会结构中,大学生从小接受个人本位教育,独立性强,求职活动嵌入社会结构的程度低,求职活动受社会资本影响的可能性和程度也更低。但在中国“差序格局”社会结构中,社会既非个人本位,亦非社会本位,而是关系本位,“关系”是最重要的社会规则,也是众多社会活动的枢纽,人们自小接受关系文化的熏陶,文化血液中流淌着“关系”基因,逐步形成寻求社会关系进行各类社会行动的惯习。(12)梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2011.94.大学生在关系本位的社会结构中求职时,求职活动深深嵌入社会结构之中,加之自小养成了依托关系进行行动的惯习,更有可能使用社会关系进行求职,求职活动受社会资本影响的可能性与程度更高。另一方面,在同一个宏观社会结构中,求职活动嵌入不同微观社会结构的程度也不同。体制外社会结构市场化程度更高,社会活动脱嵌社会结构的程度更大,社会资本作用空间小;体制内社会结构市场化程度相对更低,经济活动嵌入社会结构特别是社会关系网络的程度更深,很多资源通过关系网络进行分配,社会资本的作用空间大。求职活动嵌入不同微观社会结构程度的不同,也能在一定程度上解释,为什么在同一个国家不同的劳动力部门关于社会资本对大学生求职有无影响的研究结论也存在争议。

3.社会结构中不同社会关系运作法则的区别

大学生的社会关系可以分为三种,遵循不同的关系运作法则。一是情感性关系(如家人),遵循“需求法则”,对方会不计成本地满足大学生的求职帮助请托。二是工具性关系(如陌生人),遵循“公平法则”,强调等价交换,对方基于成本回报比较来决定是否给予大学生求职帮助。三是混合性关系(如同学、老师和老乡),遵循“人情法则”,彼此相识有感情但又有利益考量,对方会考虑自已的代价和回报预期等因素来决定是否给予大学生求职帮助。(13)黄光国.人情与面子[J].经济社会体制比较,1985,(3):55-62.在西方“团体格局”社会结构中,受契约精神影响,求职者更多利用弱关系这种工具性关系求职,关系运作强调彼此之间的等价交换。(14)Granovetter Mark,“The Strength of Weak Ties,”American Journal of Sociology 78,no.5(1973):1360-1380.而在中国“差序格局”社会结构中,大学生更多基于情感性关系或混合性关系进行求职,关系运作强调人情法则,重视“施与报”的隐形交换。大学生与其潜在帮助者在彼此互动过程中,为了在共同社交圈中获得良好声誉,都会非常重视“要面子”“讲面子”和“给面子”,潜在帮助者在能力范围内一般会尽可能给大学生提供帮助,大学生也会在求职进行时和求职成功后给予帮助者适当的“回报”。当大学生基于不同的关系运作法则运作社会资本时,不同类型社会资本与不同求职结果之间的关系是不确定的,容易导致不同类型社会资本对同一大学生求职结果有无影响和同一类型社会资本对不同求职结果有无影响两个方面的分歧。

二、正负之别:社会资本的“一体两面”与分布失衡

社会资本有正负之分,在个体或组织之间的分布也不均衡,两者共同导致了社会资本对大学生求职的影响具有正负两面性。

(一)社会资本对大学生求职影响的正负之别

以往大多数研究者对社会资本持肯定性价值判断,在分析社会资本的功能时着重突出社会资本的正向功能,并基于这种理论预设探讨其对个体求职的正向影响。对此,皮埃尔·布迪厄的理论解释是,社会资本之所以对个体求职产生正向影响,是因为个体不仅可以通过社会资本直接获得就业资源,而且还可以将社会资本转化为文化资本和人力资本以优化资本结构间接获取就业资源。(15)Bourdieu Pierre,“The Forms of Capital,” in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. John Richardson G.(Westport,CT: Greenwood Press,1986),241-258.詹姆斯·科尔曼则认为,社会资本是生产性的,它使某些目标的实现成为可能,而缺少它的时候,有些目标不能实现。(16)詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础[M].邓方译.北京:社会科学文献出版社.1999.178.林南在此基础上进一步抽象地概括了社会资本对个体求职产生正向影响的四个方面:促进信息流动、施加人情影响、加强信任和获得身份认同。(17)Nan Lin, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action(London: Cambridge University Press,2001),19-20.在我国大学生求职领域,社会资本对大学生求职的正向影响也得到了实证研究检验,众多研究发现社会资本不仅有助于大学生获得更多更优质的求职信息(18)陈成文,谭日辉.社会资本与大学生就业关系研究[J].高等教育研究,2004,(4):29-32.、更好的就业机会(19)谢治菊.教育五层级阻断贫困代际传递:理论建构、中国实践与政策设计[J].湖南师范大学教育科学学报,2020,(1):91-102.与更高的求职效率(20)岳昌君.高校毕业生求职效率的影响因素分析[J].北京大学教育评论,2009,(4):10-21.,而且有利于大学生提升就业绩效和就业质量(21)薛在兴.社会资本对大学生就业质量的影响——基于北京市14所高校的一项实证研究[J].青年研究,2014,(3):55-64.。

但后续研究越来越重视社会资本的负向功能,并探索性分析了其对个体求职的负向影响。研究者指出,与经济资本具有二重性一样(22)中央编译局.马克思恩格斯文集第3卷[M].北京:人民出版社,2009.22.,社会资本亦可以被划分为正性社会资本和负性社会资本(23)Portes Ale-jandro and Landolt Patricia,“Unsolved Mysteries: The Downside of Social Capital,”American Prospect 7,no.26(1996):25-48.。正性社会资本对个体求职一般发挥正向影响,但如果被滥用,也会发挥负向影响,(24)埃利诺·奥斯特罗姆.社会资本:流行的狂热抑或基本概念[J].龙虎译.经济社会体制比较,2003,(2):26-34.具体表现在为一些行动者提供机遇或方便的同时,在宏观范围内却给其他行动者带来了机会限制或不便(25)Leenders Roger T.A.J.and Gabbay Shaul M.,Corporate Social Capital and Liability(Boston:Kluwer Academic Press,1999),312;Adler Paul S. and Kwon Seok-wooa,“Social Capital:Prospects for a New Concept,” The Academy of Management Review 27,no.1(2002):17-40.。负性社会资本则对个体求职发挥负向影响,且主要表现在合谋排外、免费搭乘、限制个体自由和集体向下沉沦四个方面。(26)Portes Ale-jandro and Landolt Patricia,“Unsolved Mysteries: The Downside of Social Capital,”American Prospect 7,no.26(1996):25-48.在中国,由于社会资本通过非制度化途径获取就业资源的不正当优势更为明显,因而负性社会资本对个体求职的负向影响更加显著。研究者发现负性社会资本对大学生求职也同样存在负向影响,主要表现在求职交易成本增加、就业机会合谋排外、就业机制权利泛化和就业结果阶层固化四个方面,其后果是来自弱势社会阶层的大学生不能就业或只能低质量就业,“寒门难再出贵子”。(27)钟云华.社会资本分布失衡对贫困大学生就业的影响[J].湖南师范大学教育科学学报,2020,(3):116-124.

(二)正负之别的根源:社会资本的“一体两面”性与分布非均衡性

1.社会资本的一体两面性

做为资本“家族”中的一员,社会资本和其他资本一样具有一体两面性。(28)王嘉.历史唯物主义视角下的“资本一般”概念——基于“1861—1863年手稿”的再研究[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2018,(4):20-30.它不仅可以被分为正性社会资本与负性社会资本,而且两种社会资本可以相互转化,如图2。从图2可知,右边灰白色部分是大学生的正性社会资本,旁边是个黑色箭头,表明正性社会资本在特定的情境中,可向负性社会资本转化。左边黑色部分是大学生拥有的负性社会资本,旁边是个灰白色箭头,表明负性社会资本在特定情境中,亦可以向正性社会资本转化。尽管图2的左半部分与右半部分面积对等,但这并不表示大学生拥有的正性社会资本与负性社会资本数量相等。实际上,这个图是有弹性的,当正性社会资本更多时(大学生更多是这种情况),右半部分会向左半部分凸起,挤占左半部分的面积;反之,当负性社会资本更多时,则左半部分向右半部分凸起,挤占右半部分的面积。

社会资本的一体两面性决定了社会资本对大学生求职影响的正负两面性。大学生的正性社会资本对其求职具有正向影响,主要作用是提供职业信息和人情影响等稀缺就业资源。大学生的负性社会资本对其求职有负向影响:一是资源消耗,增加求职交易成本。负性社会资本的积累与使用,需要消耗各种社会资源尤其是经济资源,这会增加求职交易成本。如大学生通过正规渠道能收集到充足的职业信息时,仍通过社会渠道收集冗余信息,则会增加求职交易成本。二是求职结果的集体沉沦。负性社会资本有它自身的规范、准则与集体意识,而这些规范、准则与集体意识往往是消极的(如小农意识和投机行为),这导致拥有较多负性社会资本的大学生,会因为不良规范、同伴效应而集体沉沦。比如一些大学生在读期间因对网络游戏有共同兴趣而结为“游友”,他们进取心都不强,并且相互影响,积累的人力资本非常有限,求职准备不足,最终基本上都只能低质量就业;又如,有些大学生求职时误入传销歧途,又尽可能将自己熟识的大学同学拉入传销团伙,使其同学因为负性社会资本同样往下“沉沦”。

但必须要指出的是,大学生社会资本的功能随着其自身正负属性动态变化而改变。一方面,一些负性社会资本起初是负性的,但当其转变为正性社会资本时,也转而发挥正向功能。一个极端的案例是,大学生求职时加入传销组织,但突然有一天这些人集体“浪子回头”,那么他们在传销组织中建立的情谊有助于他们拓宽求职网络,获得更多的就业资源。另一方面,有些社会资本开始是正性的,但后来却转变为负性,其功能也随之变为负性。例如农村大学生的老乡关系对丰富其大学校园生活有一定积极作用,但当其形成“老乡圈子”,排斥圈外人时,就不利于收集异质职业信息和未来的长期职业发展。(29)钟云华.社会资本对大学生就业的负面效应及其发生机制分析[J].教育发展研究,2018,(3):58-65.

2.大学生社会资本分布的非均衡性

社会资本分布的非均衡性,是指社会资本在不同的时间、空间位置与主体上存在数量与质量上的差异。社会资本分布的非均衡性,使得来自于不同家庭、处在不同社会结构位置的大学生,拥有社会资本的数量与质量存在较大的差异,进而导致其在社会行动中获取就业资源能力的差异,实现求职目标的难易程度迥异。一般来说,社会资本数量更多、质量更优的大学生,更能从社会关系网络中汲取求职行动所需要的就业资源,从而以更小的求职成本实现自身的求职目标;反之,付出更多的求职成本,不一定能实现自身的求职目标。英国社会学家安东尼·吉登斯曾对这类现象进行过生动论述:“那些占据中心的人已经确立了自身对资源的控制权,使他们得以维持自身与那些处于边缘区域的人的分化。已经确立自身地位的人或者说局内人(insider)可以采取各种不同形式的社会封闭,借以维持他们与其他人之间的距离,其他人实际上是被看作低下的人或者说局外人(outsider)”(30)安东尼·吉登斯.社会的构成——结构化理论大纲[M].李康,李猛译.上海:生活·读书·新知三联书店,1998.271-72.。

在一定经济发展水平下,社会为大学生提供的就业机会有限,个体就业竞争力的形成需要各种资本支撑。在这种背景下,人力资本低而社会资本丰富的大学生有可能凭借社会资本优势获得就业机会,而人力资本丰富社会资本贫乏者反而可能得不到就业机会,前者的利益获取实际上是以后者的利益损失与整个社会人力资本的低效使用为代价。社会资本分布的非均衡性对大学生求职的负面影响也得到了国内外研究者的证实。国内学者姚远认为,大学生社会资本分布的非均衡性强化了社会优势群体子女就业的优势,也强化了社会弱势群体子女就业的劣势,损害高等教育结果公平。(31)姚远.社会资本视角下的大学生就业问题研究[J].西南石油大学学报(社会科学版),2012,(2):33-38.国外学者弗郎西斯·福山也指出,社会资本分布的非均衡性对个体求职行动具有负向影响,它为某些人提供机遇的同时也限制了其他人,且往往会比经济资本和人力资本引发更多的消极外部性。(32)弗郎西斯·福山.信任——社会道德与繁荣的创造[M].李宛蓉译.呼和浩特:远方出版社,1998.69.

三、强弱之分:关系分野和大学生求职时空差异共致

社会关系是社会资本的重要载体与表现形式。目前国内外有关社会资本对大学生求职影响强弱的研究,主要将社会关系分为强关系与弱关系两种,然后比较强弱关系对大学生求职影响的“强度”。

(一)强弱社会关系对大学生求职影响的强弱之分

强弱社会关系对个体求职影响的孰强孰弱,一直是国外求职领域社会资本研究的经典问题,相当多的研究者涉足此领域并给出了不同的答案。马克·格兰诺维特首先提出了弱关系的“强假设”论断,他根据双方互动频率、情感程度、密切程度以及互惠交换四个维度,将社会关系划分为强弱两种,互动次数多、情感较深、关系亲密、互惠交换多的则为强关系,反之则为弱关系,在此基础上,基于实证调查发现,40%-50%的美国人通过弱关系(如熟人)来了解有关职位空缺的非冗余信息,反而比通过强关系(如亲戚)获得的求职信息更有助于其获得就业机会,弱关系比强关系更“强”。对此,格氏的解释是,弱关系是把个体与其他社会圈子连接起来的桥梁,由此得到的职业信息是从自己的圈子中无法获得的,这些职业信息对个体求职十分有用。(33)Granovetter Mark,“The Strength of Weak Tie,” American Journal of Sociology 78,no.5:1360-1380.林南的社会资源理论则对弱关系理论进行了深化,他认为在一个阶层社会中,弱关系将不同等级的人联结起来,并使得彼此的信息和社会资源(权力、财富与社会声望)能够相互“桥接”,如果求职者能够通过弱关系接触到高社会地位人士并获得职业信息与人情影响时,就能够获取高职业地位的就业机会。(34)Nan Lin,“Social Networks and Status Attainment,”Annual Review of Sociology 25,no.3(1999):467-487.美籍华人边燕杰则对“弱关系假设”发起挑战,提出“强关系假设”,他基于1988年(计划经济时代)对中国天津1088名成年受访者的调查,发现如果求职者与工作机会分配者之间有密切的强关系,求职者就更有可能得到更好的工作,强关系比弱关系更“强”。对此边燕杰的解释是,中国是一个人情社会,求职不仅需要信息,更需要人情,而强关系在提供人情上更有优势。(35)Yanjie Bian,“Bringing Strong Ties Back in: Indirect Connection, Bridges, and Job Search in China,”American Sociological Review 62,no.5(1997):45-72.

国内有关强弱关系对大学生求职影响孰强孰弱的研究同样充满了分歧。有研究发现,在体制外就业信息获取方面弱关系的影响要大于强关系,而在获取体制内就业机会时强关系的影响大于弱关系。(36)钟云华,应若平.强弱社会关系对大学生求职影响的实证分析[J].高等教育研究,2007,(12):31-36.刘艳茹和郭海彧则基于社会分层的视角,通过文本挖掘,抽取访谈中隐含的信息,建立新的关系模型,结果发现家庭处在中间偏上社会阶层的大学生,强关系在初次就业中发挥强影响;家庭处于中间社会阶层的大学生,弱关系在初次就业中发挥强影响;家庭处于中间偏下社会阶层的大学生,强弱关系都无强影响。(37)刘艳茹,郭海彧.强弱关系与大学生初次就业的关联性研究——基于社会分层的视角[J].财经问题研究,2018,(9):138-145.可以说,国内有关强弱关系对大学生求职影响孰强孰弱的研究,尽管仍存在争论,但相对于国外同类研究而言,已充分认识到强弱关系影响力的强弱与其能满足求职者的不同就业资源需求能力相关。

(二)强弱之分的根源:忽视社会关系自身强弱动态变化与求职行动的时空界限

不同研究者有关强弱关系对大学生求职影响孰强孰弱的争论,根源是研究者忽视社会关系自身强弱动态变化与求职行动的时空界限,使得有关强弱社会关系对大学生求职影响孰强孰弱的研究结论存在时空差异。

1.忽视强弱社会关系自身强弱的动态变化

从时间角度看,关系是一个生产和再生产的连续过程,关系是变动着的关系,强弱关系自身的强弱具有动态变化性。一方面,从没有关系可以到有关系,从有关系也可以到没有关系。如两个陌生人相识相知,就是从无关系变为有关系;亲友因为利益冲突而形同陌路,就是从有关系到无关系。另一方面,弱关系可以变成强关系,强关系也可以变成弱关系。如两个普通朋友因为相爱结为夫妻,就是从弱关系变为强关系;夫妻因为感情破裂离婚而成为点头之交甚至仇人,就是从强关系变为弱关系甚至没有关系。所以强弱关系的划分,除了格兰诺维特所言的互动频率、情感程度、密切程度和互惠交换四个维度之外,应该还有一个时间维度,即过去与现在。基于这五个维度,大学生的关系强弱划分实际上可以扩展为以下几种类型,如表1。为了简化,本研究将表1中过去没有关系而现在是弱关系的关系组合类型1和过去是弱关系现在也是弱关系的关系组合类型3合并,统称为弱关系;将过去无关系现在是强关系的关系组合2和过去是强关系现在也是强关系的关系组合6合并,统称为强关系。这样,大学生的社会关系就可被划分为四种关系类型:强关系、弱关系、弱强关系和强弱关系。

以往研究忽视强弱社会关系自身强弱的动态变化,对关系进行强弱静态二元类型划分,导致强弱关系对大学生求职影响强弱比较结果的二元对立。实际上,不同的关系类型,蕴含了不同资源,而在不同的求职阶段,大学生所需要的稀缺资源又不同,这决定了社会资本对大学生求职影响强弱比较的结果,除了原来的强关系与弱关系两种答案以外,应该还有弱强关系(开始是弱关系强,后来是强关系强)和强弱关系(开始是强关系强,后来是弱关系强)两种答案。

2.忽视了大学生求职行动的时空界限

村小在李打油眼里,是李湾唯一的最高学府。带我去报到那天,他当着全校师生郑重宣布,学校“借钱做衫裤——一身是债”的日子一去不复返啦!而且,当场给每位师生发一套服装。我记得很清楚,当时有二百五十三个学生,十九位老师,无论男女、师生,一律的白衬衣蓝长裤。是的确良的,大家都美滋滋地叫真凉快。

大学生求职行动是在一定的时空中进行的,具有一定的时空界限。一方面,大学生求职行动不是一个静态行为,而是一个动态过程,前后至少可以分解为求职信息收集和求职进行两个阶段。前者是大学生通过正式渠道和非正式渠道打听哪些单位招人、招聘单位的基本情况、招聘职位、职位的应聘条件、待遇等一系列广义上的求职信息;后者是指大学生参加用人单位的面试和考察,用人单位决定是否录用大学生的过程。在信息收集阶段,大学生追求的稀缺资源是职业信息,由于弱关系链接了不同的社会群体,其社会网络中异质性信息更多,很有可能比强关系更能提供有效的职业信息;在求职进行阶段,大学生需要的是尽可能地影响面试人员或决策者,藉此获得就业机会,这时稀缺的就业资源是人情影响,因为强关系在施加人情影响时比弱关系更有力,它很有可能比弱关系更强。

另一方面,大学生求职总是在一定的劳动力市场空间内进行。不同的劳动力市场,有着不同的市场化程度与求职规则,决定了社会资本的作用空间不同。目前我国存在着主要劳动力市场与次要劳动力市场、城市劳动力市场和农村劳动力市场、体制内劳动力市场和体制外劳动力市场等多种分割形式,其中劳动力市场的体制性分割尤其明显。(38)钟云华.劳动力市场分割、强弱社会关系与大学毕业生求职[J].复旦教育论坛,2012,(2):34-37.体制内劳动力市场以政府机关、国家事业单位、国有企业等用人单位构成的劳动力需求方,从业者工作稳定、环境好、福利待遇高、职业发展空间大,市场化程度低,社会资本作用空间大。尽管决策者或招聘人员往往是单位的代理人而非所有者,但出于规避风险的考虑,关系没达到一定的强度,不会给予求职者或直接或间接的关照,强关系的影响力可能更强。体制外劳动力市场主要是指以集体企业、私营企业、外资企业等用人单位所构成的劳动力需求方,从业者工作流动性大、环境相对差、福利待遇差别大、职业发展空间小,市场化程度较高,社会资本的作用空间相对小。体制外劳动力市场人员流动性强,职业信息流动快,招聘者或决策者往往为单位的所有者,追求利润的最大化,不会因为关系的强弱而放弃自身对利润的追求,弱关系的影响力可能更强。在大学生求职行动存在时空界限的情况下,研究者对不同时间、不同空间内的大学生求职进行研究,就会得出强弱社会关系对大学生求职孰强孰弱的不同结论。

四、结论与研究展望

(一)研究结论

本研究就社会资本对大学生求职影响的已有研究进行梳理分析,发现既有研究存在三大争论,阻碍了大学生求职领域社会资本研究的进一步推进。一是社会资本对大学生求职影响的研究存在有无争论。美国与新加坡的学者都发现,社会资本对个体求职影响有无影响是一个变数,有无之争广泛存在;国内有关社会资本对大学生求职影响的研究绝大多数承认影响的存在,但在不同社会资本对大学生同一求职结果有无影响以及同一社会资本对不同求职结果有无影响上仍无定论。引发争论的根源在于大学生求职所处社会结构有“团体格局”和“差序格局”差异、嵌入社会结构程度不同和各类社会关系运作法则有别。二是社会资本对大学生求职影响的研究存在正负之别争论。社会资本有正负之分,在个体或组织之间的分布也不均衡,这导致了社会资本对大学生求职的影响也有正负两面性。三是社会资本对大学生求职影响的研究存在强弱之分争论。社会关系的强与弱本身是动态变化的,可以从强到弱,也可以从弱到强,同时大学生求职又具有一定的时空界限,在不同的求职阶段与不同的求职空间内,所需要的稀缺就业资源不同,这决定了强弱社会关系对大学生求职的影响存在时空差异,成为导致强弱争论的根源。

(二)未来研究展望

学术争鸣有助于推动学术进步和社会实践改善。(39)彭道林,黄芳.论科学研究的应用[J].湖南师范大学教育科学学报,2018,(4):61-65.大学生求职领域社会资本研究的三大争论,一定程度上拓宽了大学生求职研究的“彊域”,同时增加了社会资本研究的丰富性,但阻碍了大学生求职领域社会资本研究的进一步发展,成为学界质疑社会资本理论解释大学生求职问题有效性的重要原因,无法为大学生求职实践提供统一权威的理论指导与政策建议。因此,未来大学生求职社会资本领域的研究,在进一步提倡与践行学术争鸣的同时,可以分别通过以下三条路径调和上述三大争论。

1.加强对大学生社会资本和求职结果的分类与测量

一方面,在结构主义视角下加强对大学生社会资本的分类与测量。大学生社会资本的分类与测量,如能充分考虑大学生求职所嵌入的社会结构及其嵌入程度,准确把握大学生在求职过程中动用了何种类型的社会资本,就能一定程度避免社会资本对大学生求职影响研究的有无之争。为此,一是对社会资本进行科学分类,更好地把握不同类型的社会资本对大学生求职的影响。未来研究要跳出先赋性社会资本和后致性社会资本的传统分类方法,注重大学生潜在的社会资本和拥有的社会资本,拥有的社会资本和使用的社会资本,宏观、中观和微观社会资本等多种分类,从而从社会资本分类角度充分考虑大学生求职所嵌入的社会结构及嵌入程度的差异。二是在大学生社会资本测量时设计相应的指标,间接测量大学生求职所处的社会结构及其嵌入程度,从而将大学生求职所嵌入社会结构及嵌入程度的差异操作化。可能的做法有:在结构主义视角下,通过提名法测量大学生社会关系网络规模的大小与构成结构,分析大学生就业社会资本的数量;使用资源生成法对大学生社会关系网络的顶端及网络中社会资源的蕴含情况进行测量,判断大学生就业社会资本的质量;使用位置法对大学生就业社会资本的社会结构情况进行分析,测量大学生在社会结构中所处的位置。

2.推进社会资本的一体两面性和分布非均衡性研究的深入

一是加强对社会资本一体两面性的研究。每种资本都可能产生危害而不是福利,因此同样无法保证创造社会资本就一定能增加人类福利。实际上社会资本在给个体发展与社会发展带来积极影响的同时,也具有消极的负面作用,具有天然的一体两面性。在以往研究只重视正性社会资本的背景下,未来研究要加强对负性社会资本的关注。一方面,从学术史梳理卡尔·马克思、波茨、弗朗西斯·福山、罗伯特·帕特南和埃莉诺·奥斯特罗姆等人有关负性社会资本的论述,从理论层面对负性社会资本的内涵、外延和其负面功能进行分析,揭示社会资本一体两面性的本质,使学界与实践界更加接纳和重视负性社会资本的存在。(40)李胤.资本与劳动关系的激进政治之维——基于奈格里对抗性思想的解读[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2019,(4):20-27.其次,科学测量大学生的负性社会资本及其负面影响。借鉴经济社会学和计量经济学的相关理论与测量手段,设计合理的负性社会资本操作化测量指标,加强对各类主体(包括大学生本人、家庭和社会)负性社会资本存量的测量;同时加强社会资本对大学生求职负面影响程度的测量,借助结构方程或路径分析等计量技术,探析社会资本对大学生求职产生负面影响的路径与机制。

二是加强对社会资本分布非均衡性的研究。不可否认,现代社会中存在大量社会资本分布失衡的现象,一些个体、群体或组织在社会资本的拥有上处于相对优势地位,另一些则处于相对弱势地位,社会资本分布的非均衡性理应成为未来社会资本研究领域的重要主题和研究方向之一。不同的个体、群体或组织处在不同社会结构位置与拥有不同的社会网络,这是其社会资本分布不均衡的根源。改革开放以来,我国社会阶层分化严重。因此未来研究可基于社会阶层分析框架,结合社会阶层演化趋势,进一步分析来自于不同阶层大学生社会资本分布的非均衡性及其对求职的影响。这不仅可以将社会结构因素纳入到大学生求职研究之中,为社会资本分布的非均衡性分析提供了社会结构分析框架,同时有助于研究者系统性收集资料,准确测量社会资本分布的非均衡性。(41)陈婷婷等.女大学生择业质量的社会性别效应[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2019,(1):34-39.

3.加强社会资本对大学生求职影响时空差异研究的力度

未来研究可将社会关系的强弱动态变化、求职过程的阶段划分、求职空间的劳动力市场划分结合起来,形成一个在空间上是二元的、在时间上是动态的分析框架。通过构建这样一个二元动态分析框架,将强弱社会关系自身强弱的动态变化和大学生求职的时空界限纳入研究之中,更充分揭示社会资本对大学生求职影响的时空差异,得到强弱社会关系对大学生求职影响孰强孰弱的多元结果。具体对我国而言,可建立如下大学生求职时空差异分析框架,如图3。

如图3所示,在空间维度,由于我国存在劳动力市场分割且主要是体制性分割,可把大学生求职的劳动力市场划分为体制内劳动力市场和体制外劳动力市场,前者主要以政府机关、国家事业单位、国有企业等一类用人单位构成的劳动力需求方,后者主要是指以集体企业、私营企业、外资企业等市场化程度较高的一类用人单位所构成的劳动力需求方。在时间维度,一方面考虑到以往研究都把求职视为静态的行为的不足,把大学生的求职过程分解为求职信息收集阶段和求职进行两个阶段;另一方面考虑到以往研究将大学生社会关系静态划分强弱社会关系的缺陷,充分考虑大学生求职过程中社会关系的动态演化,将大学生社会关系分为强关系、弱关系、强弱关系和弱强关系四种。在这个二元动态分析框架内,可以将强弱社会关系自身强弱的动态变化和大学生求职的时空界限纳入研究之中,从而充分揭示社会资本对大学生求职影响的时空差异,得到强弱社会关系对大学生求职影响孰强孰弱的精准结果。