班级规模、教师学历如何影响学生学业成绩?

——基于PISA 2018的国际比较研究

2021-11-18胡耀宗马立超

姚 昊 胡耀宗 马立超

(1.华东师范大学 教育学部,上海 200062;2.清华大学 教育研究院,北京 100084)

一、问题提出

缩小班级规模和提高教师学历长期被世界主要国家视为提高学生学业成绩的重要手段。(1)Steven G.Dieterle,“Class-size Reduction Policies and the Quality of Entering Teachers,”Labour Economics 36,(October 2015):35-47.在过去40年,世界各国在缩小班级规模和提高教师学历方面纷纷制定了大量相应政策。一方面,在班级规模方面,美国田纳西州于1985年开始实施旨在缩小班额的师生比例改进计划(Student Teacher Achievement Ratio,STAR),要求幼儿园和小学小班化试点班额控制在13-17人,常规班控制在22-26人,此后各州也逐渐效仿,尝试在中小学执行缩小班额计划(Class-size Reduction,简称CSR),据美国教育政策委员会统计,1985-2005年间,美国陆续有32个州采取了缩小班级规模的措施。2017年,日本新修订的《义务教育法》规定,小学一二年级班额标准缩减为30人,初三年级以下的其他年级限制在35人。另一方面,在教师学历方面,美国全国教师教育机构认证委员会(National Council for Teacher Education,简称NCATE)颁布的教师专业标准对教师资格提出严格要求(2)冯雅静等.美国国家性教师专业标准中融合教育相关要求探析[J].教师教育研究,2016,(4):121-128.,即初任教师、专业教师和终身专业教师这三类教师资格证书分别应达到学士、硕士、博士学位的基本要求,其中,申请中小学教师的最低门槛为本科,并且取得初任证书后还需要进行一年以上的培训和实习(3)陈勇等.中小学教师资格证制度发展的经验与启示——以美、德、英、日四国为例[J].外国中小学教育,2018,(6):67-71.,从而充分保障中小学教师的教学水平和教育质量。

在国际改革浪潮驱动下,我国也开始围绕缩小班级规模和提高教师学历相继出台政策标准。在班级规模方面,2019年6月,中共中央、国务院颁布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,强调要加快消除城镇大班额,逐步降低班额标准。此前,教育部印发的《普通中小学校建设标准》对班级规模提出了明确的规定,要求小学班级规模不超过45人,初中班级规模不超过50人。各省也因地制宜地制定了地方标准,经济发达地区对班级规模提出了更高的要求,如2018年北京市教育委员会印发的《北京市中小学办学条件标准(试行)》就提出义务教育阶段班级规模应控制在40人以内。在教师学历方面,《中华人民共和国教师法》规定,取得小学教师资格、初级中学教师资格应当分别具备中等师范学校毕业及其以上学历、高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历。经济发达地区如深圳市,其部分中学招聘教师的最低要求为硕博研究生学历毕业生(4)深圳中学.深圳中学面向2019届优秀毕业生招聘教师公告[EB/OL].https://www.shenzhong.net/news_52/6126.html, 2019-02-20/2020-12-05.。总之,缩小班级规模和提高教师学历也是我国当前全面提升义务教育质量所采取的重要举措。

事实上,缩小班级规模和提高教师学历背后所潜藏的财政支持逻辑分别在于增加教师编制供给和提高教师薪酬激励水平,无论选择哪一种策略都需要紧紧依托国家教育财政支持。在当前我国教育事业发展不平衡、不充分的现实条件下,测算缩小班级规模和提高教师学历对提升学生学业成绩的有效性和边际效益,能够为不同地区制定出适切性较高的支持性策略提供依据。OECD国家的经济水平大多已达到支持小班化教学和高学历师资的层次,通过与OECD国家的班级规模、教师学历水平进行比较,并借助国际大规模调查数据探究班级规模、教师学历对于学生成绩的影响机制,具有重要的理论价值与现实意义。遗憾的是,目前国内关于班级规模、教师学历对学生成绩影响的实证研究仍然十分欠缺,与OECD国家班级规模、教师学历的比较研究更是付之阙如。因此,本研究基于PISA 2018数据,在对我国与OECD国家班级规模、教师学历进行比较分析的基础上,探究班级规模、教师学历对学生成绩影响的异质性和有效性,为我国加快消除大班额学校、全面提升师资队伍质量、实现教育现代化奋斗目标提供实证依据。

二、文献回顾与研究假设

(一)班级规模与学生成绩

国际关于班级规模与学生成绩的研究相对较多,普遍认为缩小班级规模、实行小班化教学能够显著提升学生的学业成绩。有研究对美国田纳西州实施的STAR计划进行评估,发现缩小班级规模有利于促进学生成绩和非认知水平的提升,尤其是在小学和幼儿阶段对学生的影响更为明显(5)Jeremy Finn and Charles M.Achilles,“Tennessee’s Class Size Study: Findings, Implications, Misconceptions,”Educational Evaluation and Policy Analysis 24, no.2(June 1999): 137-164.,另外一项评估STAR计划的研究也同样发现,在学前教育和小学阶段实施小班化教学可以显著提升数学和阅读成绩(6)Daniel Aaronson et al.,“Teachers and Student Achievement in the Chicago Public High Schools,”Journal of Labor Economics 25, no.2(January 2007): 95-135.。

尽管国际学界的研究基本达成共识,认为缩小班级规模是提高学生成绩的一种策略,但对于班级规模影响学生成绩的具体作用机制、作用程度曲线或约束条件仍存在争议。从影响机制来看,主要存在三种观点:一是“以教师为媒介”,认为缩小班级规模是通过影响教师行为而对学生成绩产生作用的,缩小班级规模能够增加教师对每位学生的关注度,提升每单位学生的有效教学时间(7)Hans Bonesronning,“Class Size Effects on Student Achievement in Norway: Patterns and Explanations,”Southern Economic Journal 69, no.4(February 2003):952-965.;二是“以学生为媒介”,认为缩小班级规模主要是通过影响学生行为而提高其成绩的,缩小班级规模可以促进学生的个性化发展以及课堂参与的程度(8)Jeremy D.Finn et al.,“The ‘Why’s’ of Class Size: Student Behaviour in Small Classes,”Review of Educational Research, no.3(2003): 321-368.;三是“以教师、学生为媒介”,认为小班化的作用在于改变教师的教学行为,以及提升学生学习的投入度,从而提升学业成绩(9)陶青.班级规模作用机制探讨——小班为什么能够促进学生学习?[J].外国教育研究,2010,(2):87-91.。还有研究表示,班级规模对学生成绩的影响效应可能与其他因素有关,认为估测班级规模的实际影响需要考虑约束条件,班级规模的影响效益可能取决于课堂组成、学生特征和教师教学策略,不同条件下班级规模对学生成绩的影响存在异质性(10)Alan B.Krueger and Diane M. Whitmore, “The Effect of Attending a Small Class in the Early Grades on College-test Taking and Middle School Test Results: Evidence from Project Star,”Economic Journal 468, no.111(January 2001): 1-28;Julian R. Betts and Jamie L.Shkolnik,“The Behavioral Effects of Variations in Class Size: The Case of Math Teachers,”Educational Evaluation and Policy Analysis 21, no.2(June 1999): 193-213.,还有学者提出缩小班级规模具有特定的阈限,无条件缩小班级规模并不能持续提高学生成绩,班级规模的取值存在极限范围(11)Weili Ding and Steven Lehrer,“Estimating Treatment Effects from Contaminated Multiperiod Education Experiments: The Dynamic Impacts of Class Size Reductions,”The Review of Economics and Statistics 92, no.1 (February 2010): 31-42.。

国内关于班级规模对学生成绩影响的研究大多停留于经验层面。有研究提出适度的班级规模有助于营造良好的教学气氛、强化教学组织优势。(12)宋维玉等.班级规模意蕴的本土诠释——倾听班级规模变化亲历者农村教师的声音[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015,(4):89-95.从定量研究来看,国内并无确凿的实证依据表明班级规模与学生成绩存在积极的联系,甚至有研究表明“班级规模越大,学生学业成绩反而越好”(13)郑琦,杨钋.班级规模与学生学业成绩——基于2015年PISA数据的研究[J].北京大学教育评论, 2018,(4):105-127.,这种“异常”的班级效应现象与国内学者们的理论“常识”以及国际众多实验研究的结论相悖。那么,为何国际研究的主流观点在中国情境下却表现出不一致的现象?有研究解释是由于我国教育发展仍处于低水平均衡阶段,限制了小班化教学优势的发挥,义务教育只有达到高质量发展水平后才能彰显班级规模效应。(14)方征.班额调整须与教育发展阶段相适应——班额效应“异常”的思考[J].教育发展研究,2015,(4):38-41.综上,本研究假设缩小班级规模能提升学生学业成绩,但就我国当前的教育发展水平而言,班级规模对学生成绩的影响存在异质性和阈值,具体假设如下:

假设H1:缩小班级规模有助于提高学生成绩,但影响作用存在异质性;

假设H2:班级规模对学业成绩的影响可能呈现非线性的影响,缩小班级规模对学生成绩的作用效果存在最优化的边际取值。

(二)教师学历与学生成绩

教师学历对学生成绩的影响一直是学者们关注的研究领域(15)Steven G.Rivkin et al.,“Teachers, Schools, and Academic Achievement,”Econometrica 73, no.2(February 2005): 417-458.,一些实证研究强调了教师学历对学生成绩的差异具有高度的解释效度(16)Charles T.Clotfelter et al.,“Teacher-Student Matching and the Assessment of Teacher Effectiveness,”Journal of Human Resources 41,no.4(February 2006): 778-820.。有研究发现,教师学历对学生学业成绩具有显著的正向影响(17)Samuel T.Cooper and Elchanan Cohn,“Estimation of a Frontier Production Function for the South Carolina Educational Process,”Economics of Education Review 16, no.3 (June 1997): 313-327.;罗考夫(Jonah E.Rockoff)认为,学校教学质量与教师队伍学历结构息息相关,教师群体中拥有高学历的教师比例越高,学生成绩越好(18)Jonah E.Rockoff,“The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data,”The American Economic Review 94, no.2(May 2004): 247-252.。然而,有学者对此提出质疑,正如博伊德(Donald Boyd)等人所言,由于教师招聘环节存在信息不对称,教师素质在招聘过程中是无法预知的,学校经常以高学历作为筛选高质量教师的指标,但高学历教师对学生成绩的预测效度仍然存在争议。(19)Donald Boyd et al.,“The Role of Teacher Quality in Retention and Hiring: Using Applications-to-Transfer to Uncover Preferences of Teachers and Schools,”Social Science Electronic Publishing 30,no.1(December 2011): 88-110.这意味着,教师学历对学生学业成绩的影响并非单一的正向作用,而是会受到诸多因素的制约。布伦斯(Barbara Bruns)等人发现,虽然高学历教师对学生成绩发挥的作用至关重要,但对不同类型学生之间的成绩效益则存在较大差异(20)Barbara Bruns and Javier Luque,“Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean,”World Bank Publications 167,no.5(February 2018) : 377-379.;米哈伊(Kata Mihaly)等人也指出,高学历教师对学习基础存在差异的学生学业成绩的提高存在异质性,高学历教师对“学优生”的“提优”效果更佳(21)Kata Mihaly et al.,“Where You Come from or Where You Go? Distinguishing Between School Quality and the Effectiveness of Teacher Preparation Program Graduates,”Education Finance and Policy 8, no.4 (March 2012) : 459-493.;类似的研究表明,即不同学校中硕士教师的比例能够预测学生学业成绩的校际差异,教师学历对不同个体学业成绩的影响呈现出异质性(22)Hege Marie Gjefsen,“Wages, Teacher Recruitment, and Student Achievement,”Labour Economics 65, no.1(August 2020):101848.。关于教师学历对提升学生成绩的作用机制的解释,学者们的观点也并不完全一致。哈里斯(Douglas N.Harris)等人提出,教师的受教育年限与个人教学生产力之间存在积极联系,高学历教师自然拥有更高的教学效果(23)Douglas N. Harris and Tim Sass,“Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement,”Journal of Public Economics 95, no.7-8(August 2011): 798-812.,高学历教师能够更好地“因材施教”,提升学生学习兴趣,促进学生发挥个人的特长与潜能,给予每位学生适合的教育(24)姚昊,马立超.教师学历结构对学生成绩的影响效应及机制——基于PISA 2018数据的实证分析[J].教育学术月刊,2021,(4):74-81.。有学者进一步指出,教师学历对于学生学业成绩的影响会随时间产生“累积效应”,从而扩大由家庭背景带来的“先赋性”的成绩差距。(25)Se Woong Lee and Geoff Mamerow,“Understanding the Role Cumulative Exposure to Highly Qualified Science Teachers Plays in Students’ Educational Pathways,”Journal of Research in Science Teaching 56, no.10 (May 2019): 1362-1383.综上,本研究提出如下假设:

假设H3:教师学历水平越高,越能促进学生成绩提升,但其影响存在异质性。

(三)班级规模、教师学历与学生成绩

当前学界关于班级规模与教师学历双重因素对学生成绩的影响研究,主要探讨两个问题:一是缩小班级规模和提高教师学历这两种手段对学生成绩的影响效度哪个更明显,二是缩小班级规模与提高教师学历对于学生成绩的影响是否存在交互作用。

首先,班级规模、教师学历对学生成绩的影响效度存在差异。一项在芝加哥公办学校展开的实验研究发现,教师学历是解释学生成绩差异的主要因素(26)Daniel Aaronson et al.,“Teachers and Student Achievement in the Chicago Public High Schools,”Journal of Labor Economics 25, no.1(January 2007) : 95-135.;哈努谢克(Eric A.Hanushek)等人发现,教师学历对学生成绩的解释效度远高于班级规模(27)Eric A.Hanushek and Ludger Woessmann, “School Resources and Student Achievement: A Review of Cross-Country Economic Research,”in Cognitive Abilities and Educational Outcomes, ed.Monica Rosen (Switzerland: Springer International Publishing, 2017), 149-171.;史蒂文(Steven G.Rivkin)等人也得出相似的结论,他认为相较于缩小班级规模,提高教师学历对提升学生成绩具有更高的影响效度,而且提高教师学历的边际成本也远低于缩小班级规模(28)Steven G.Rivkin et al.,“Teachers, Schools, and Academic Achievement,”Econometrica 73, no.2(February 2005): 417-458.。然而,也有研究发现教师学历对于学生成绩的影响效度并非始终高于班级规模,在办学质量相对薄弱的学校中,引入高学历教师对提高学生成绩的影响远远高于缩小班级规模,但当学校达到一定办学质量后,缩小班级规模的效益便开始取代提高教师学历而占据主导地位(29)Claudio Sapelli and Gastón Illanes,“Class Size and Teacher Effects in Higher Education,”Economics of Education Review 52,(June 2016): 19-28.。

其次,班级规模、教师学历在影响学生成绩过程中的交互作用存在争议。有研究表明,缩小班级规模更有利于高水平教师充分发挥其教学效能,但同时由于优质资源的稀缺性及其“集聚效应”,高学历教师所在班级可能趋于更大的班级规模(30)Nathan Barrett and Eugenia Froedge Toma,“Reward or Punishment? Class Size and Teacher Quality,”Economics of Education Review 35,(August 2013): 41-52.,高质量教师并不一定能够获得采取小班化教学的机会。这在一定程度上也可以解释我国缩小班级规模对提高学生成绩的影响作用并不显著的现象,即优质师资匮乏限制了班级规模效用的发挥。也有研究呈现出不同的结论,克里斯坦(Christian Brühwiler)等人发现教师学历和班级规模可以独立作用于学生成绩(31)Christian Brühwiler and Peter Blatchford, “Effects of Class Size and Adaptive Teaching Competency on Classroom Processes and Academic Outcome,”Learning and Instruction 21, no.1(February 2011): 95-108.,并不存在互相依赖或替代的交互影响。基于此,本研究提出如下研究假设:

假设H4:班级规模与教师学历交互项对学生成绩影响显著,班级规模与教师学历对学生成绩影响呈现是相互替代的关系。

三、研究设计

(一)数据来源

研究数据来自国际学生评估项目PISA 2018测试结果,测试对象为全球受邀国家的15岁中学生。PISA 2018测评项目共邀请79个国家参评,其中,中国共有四省市(北京、上海、江苏、浙江)参与测评,参评的OECD国家和地区共有36个。测评内容涉及学校投入、教学过程及学生产出评估,学生产出主要是以数学、阅读、科学为主的核心科目成绩。本研究选取数学成绩作为主要分析的因变量,并以阅读和科学成绩检验模型的稳健性。PISA测评采取严格的两阶段抽样,一阶段抽样在考虑地区教育发展水平差距的基础上选择了各国至少150所学校的代表性样本,二阶段抽样是从每所学校随机抽取大约42名15岁的学生参加评估,大多数国家的学生样本在4000~8000人之间。由于存在抽样误差和测量误差,PISA测评赋予每个被抽样的学生和学校一定的抽样权重,为了保障模型估计无偏误,本研究将抽样权重纳入HLM模型中。

迄今为止,PISA项目已开展7次大规模、全球性的教育质量监测与评估,调查由参与评估的国际专家设计实施,抽样科学性、问卷信效度、指标真实性能得到一定的保障。同时,在PISA 2018测评结果中,我国在所有参评国家和地区中取得了第一的优异成绩,但同时也揭示了我国教育发展水平在投入和过程性指标(如经费投入、教师水平和班级规模)与OECD国家仍存在较大差距,基于PISA 2018数据的国际比较分析可以有效反映我国在投入和过程性指标方面仍需努力的地方。因此,本研究选取PISA 2018数据的学生样本、学校样本作为统计数据源,包括我国四省市361所学校的12058个学生样本,OECD国家相关数据在剔除学校层缺失值后有效样本为6503所学校、294527个学生。

(二)研究方法

1.模型设定

本研究旨在探究班级规模、教师学历对学生成绩的影响效应,班级规模和教师学历属于学校层面的变量,学生成绩属于学生个体产出,研究设计呈现了学生是嵌套于学校的蜂巢结构。进一步计算学生数学成绩的组内相关系数ICCchina=0.413(中国四省市),ICCOECD=0.496(OECD国家),组内相关系数ICC可以检验因变量在组内的相关性,即检验学生成绩在不同学校之间是否有高度差异。根据Cohen提出的检验标准,小于0.059表示低度组内相关,无需使用HLM;0.059-0.138属于中度组内相关,可以使用HLM;大于0.138则表示存在高度的组内相关和组间差异,必须考虑组间差异而使用HLM。预计算的学生成绩ICC呈现有41.3%(中国四省市)和49.6%(OECD国家)的方差变异存在于学校群组之间,远远超出组内相关系数的高标准。同时,探究学生层的家庭背景因素与学校层的班级规模、教师学历之间的交互作用对学生成绩的影响也是本研究关注的重要问题。因此,采用多层线性模型(HLM)具有较高的适切性。

研究主要基于经典教育生产函数理论模型,并在此基础上进行生产函数的扩展,将学生成绩的影响因素划分为包含个体先赋性能力的个体认知特征(Iij)、家庭背景特征(Fij)、班级规模(CSj)、教师学历(TEj)、学校其他特征变量(Sj)、其他无法估计的随机残差部分(eij)。本研究建立的理论模型如下:

Scoreij=P(Iij,Fij,CSj,TEj,Sj,eiij)

根据上述模型,本研究采用两水平随机效应模型,层一包括学生个体认知、家庭背景特征等控制变量,层二的主要解释变量包括班级规模、教师学历以及学校其他特征因素。由于层二变量均为连续变量,因此选取随机效应模型。此外,本研究拟探索层二的班级规模、教师学历与家庭背景的交互作用对学生成绩的影响效应,因此在β2j中加入层二的学校层变量,对层二变量作总平减(Grant Centering)处理带入模型。在验证假设H2(即班级规模对学生成绩的影响呈非线性特征)时,在基准模型的基础上建立二次项模型检验,如下所示:

2.计量处理

学生成绩的处理。PISA 2018主要测量学生的数学、阅读和科学成绩,测试中每项学科以10个似真值(Plausible Value)呈现。学科成绩的测试是以项目反应理论模型(IRT)来估计每个学生成绩的概率分布,重复估计10次学科成绩而形成10个似真值,并对每位学生成绩的似真值赋予权重。如果研究对学生个体的PISA成绩总体特征感兴趣,则需要对似真值进行合成,一般处理方式为计算学科10个似真值的均值和标准差,但容易造成总体误差过大而导致估计有偏误。较为科学的处理方式是,采用最大似然估计法(MLE)对似真值进行重复估计,在测算每个似真值的抽样误差和测量误差的基础上,对估计系数进行加权。因此,本研究在HLM模型中使用限制性最大似然估计法(RMLE),选用每个学科的成绩纳入10个似真值估计,并引入PISA数据中学生权重与学校权重。

稳健性检验。本研究仅选取数学学科作为学生成绩的反映,使用科学和阅读成绩来检验回归结果的稳健性,判断班级规模和教师学历的回归系数是否受不同学科影响从而表现出异质性。

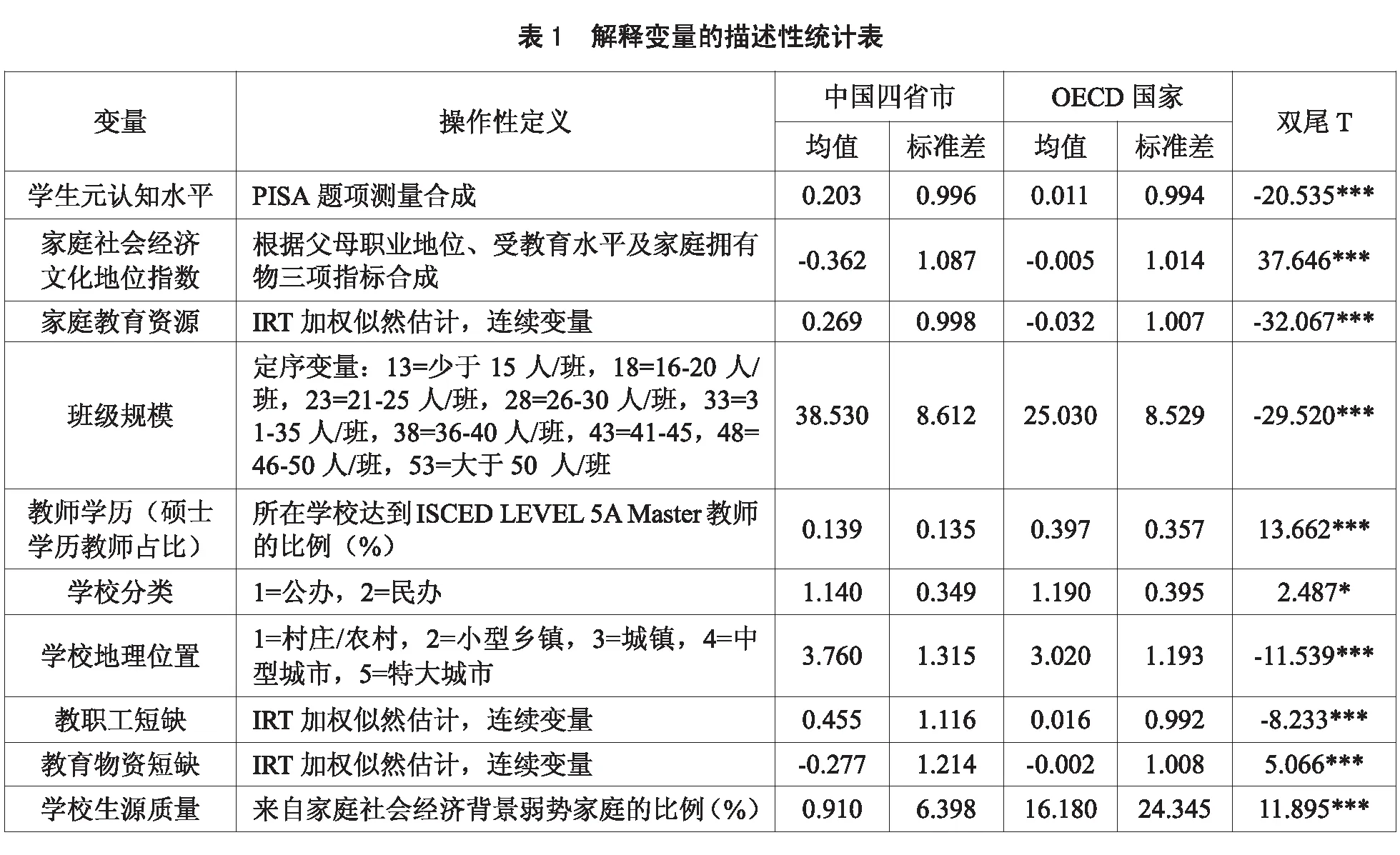

(三)变量解释与描述性统计

根据研究设计,模型的解释变量包含个体认知特征(Iij)、家庭背景特征(Fij)、学校班级规模(CSj)、教师学历(TQj)、学校其他特征变量(Sj)。其中,学生个体认知特征主要是指先赋性的认知能力水平,作为个人层面的控制变量纳入模型,此变量在PISA 2018中名称为理解与记忆元认知能力(UNDREM);家庭背景特征包括家庭社会经济文化地位指数(ESCS)、家庭教育资源(HEDRES);班级规模在PISA 2018中名称为学校平均班额(CLSIZE),主要是五等分的多个区间;教师学历是以学校教师中拥有硕士学历的比例作为代理变量,样本中大多数教师均拥有本科学历,因此计算本科学历的比例并无较大区分性,而硕士学历教师占比在校际间、国家间存在鉴别度,且在教育发达地区通常更多招收硕士学历的教师,教师硕士学历比例是学校教师人力资本的重要评价指标,也是评价校际间师资质量差距的最为通用的变量,故本研究中以此来代表教师学历,在PISA数据中的名称为教师硕士学历占比(PROAT5AM);学校层面的其他特征变量包括学校公民办分类(SC013Q01TA)、学校地理位置(SC001Q01TA)、教职工短缺(STAFFSHO)、教育物资短缺(EDUSHORT)、学校生源质量(SC048Q03NA)。由于学生各科成绩分别由10个似真值表示,无法直接合成或取均值,故无法显示在描述性统计,其他变量基本情况见表1。

四、班级规模、教师学历的国际比较

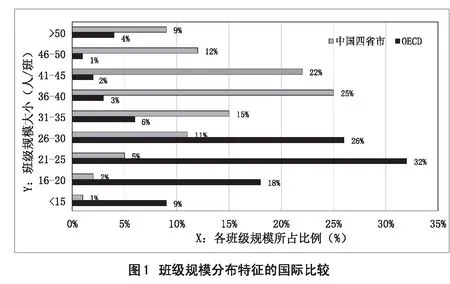

(一)我国与OECD国家的班级规模差异

我国四省市的班级规模与OECD国家相比存在明显的差异性。PISA 2018抽样调查发现,我国四省市的中学学校班级规模均值约为38人/班,班级规模的分布呈现“橄榄型”样态,即大部分学校集聚在31-45人/班,仅存在少量的超大班额和超小班额,班额低于30人的占19%,小班化集聚的趋势并不明显,高于50人的班额也仅占9%,超大班额的现象同样也不突出,这表明我国推进义务教育均衡发展、消除超大班额的政策效果在东部经济发达地区已经显现。然而,OECD国家整体表现出“小班化”教学样态,平均班级规模约为25人/班。具体来看,大部分学校的班级规模分布在21-25人/班,约60%的学校班级规模小于25人/班,仅有15%的学校平均班级规模大于30人。

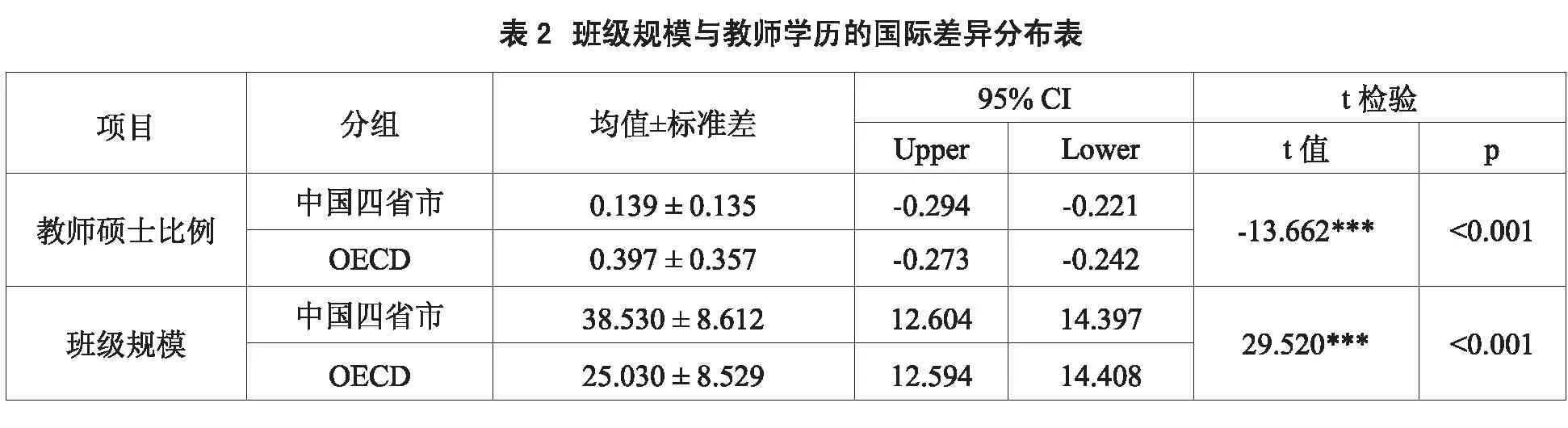

在班级规模方面,我国四省市比OECD国家高出约13人/班,且存在显著差异(见表2,t=29.520,p<0.001),可见我国四省市的班级规模与OECD国家相比呈现较大差距。事实上,班级规模差距反映的是我国教师数量供给上的不足,班级规模的大小会直接影响到每位学生能够获得教育资源的丰富程度。因此,与OECD国家相比较,我国义务教育在缩小班级规模方面任重而道远。

(二)我国与OECD国家的教师学历差异

我国四省市样本中学学校拥有硕士学历的教师仅占13.9%,而 OECD国家硕士学历的教师占比高达39.7%,且存在显著性差异(t=-13.662,p<0.001),说明我国教师学历水平相比OECD国家而言仍存在较大的提升空间。值得关注的是,从标准差来看,OECD国家教师硕士比例的标准差较大,达到0.357,而我国四省市标准差仅为0.135,说明OECD国家校际间教师学历水平的差异程度明显高于我国四省市,推测主要原因在于我国教育发展的阶段限制,我国四省市硕士教师的总量远低于OECD国家,所以才导致硕士学历教师比例的校际差异低于OECD国家。

(三)我国与OECD国家不同班级规模对应教师学历的分布特征

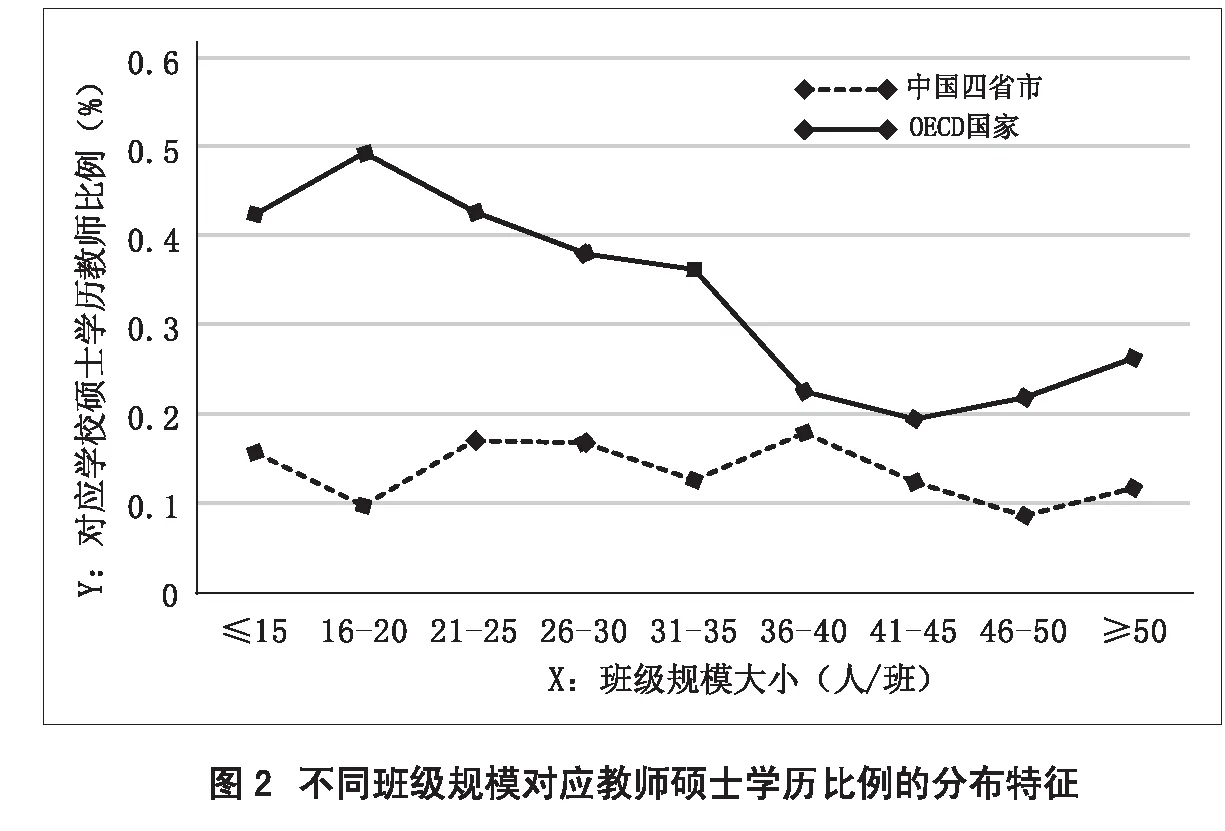

从一定程度来讲,班级规模对教师学历具有“选择效应”,比较我国与OECD国家不同班级规模对应教师学历的分布特征,能够发现两者之间的分布曲线特征(见图2)。OECD国家班级规模与教师学历的分布曲线呈现了“大班额低学历、小班额高学历”的规律。随着班级规模的不断扩大,OECD国家教师硕士学历比例表现出明显的下降趋势。当班额为16-20人时,教师硕士学历的比例最高,将近达到50%;当班额逐渐从16-20人增加到41-45人时,教师中硕士学历的占比降至最低,比例仅为20%。由此可见,OECD国家班级规模与教师学历呈现反向变化的规律,大班额拥有硕士学历的教师比例显著低于小班额。这与斯蒂芬(Mueller Steffen)在美国田纳西州进行的实验研究结论基本相似(32)Mueller Steffen,“Techer Experience and the Class Size Effect——Experimental Evidence,”Journal of Public Economics 98,(February 2013):44-52.,即美国优质师资更集聚在小班额学校,小班化教学环境对教师教学质量具有显著的调节效应。

然而,我国四省市班级规模与教师学历的分布曲线并未呈现类似OECD国家的规律,曲线波动起伏,班级规模与教师学历分布的曲线呈现不规则变动的“波浪式”样态。具体来看,班额为36-40人时拥有硕士学历师资的比例最大,约达到20%;班额为16-20人或46-50人时,硕士学历教师的占比最低。这与OECD国家具有明显的差异性,我国四省市高学历教师并非集聚在小班化学校,一个可能的解释是,班级规模为16-20人的学校很可能位于乡村,由于中国正处于快速城镇化进程中,导致乡村学生减少,从而呈现“小班额低学历”的特征。

五、班级规模、教师学历对学生成绩影响的计量结果

(一)中国四省市计量模型

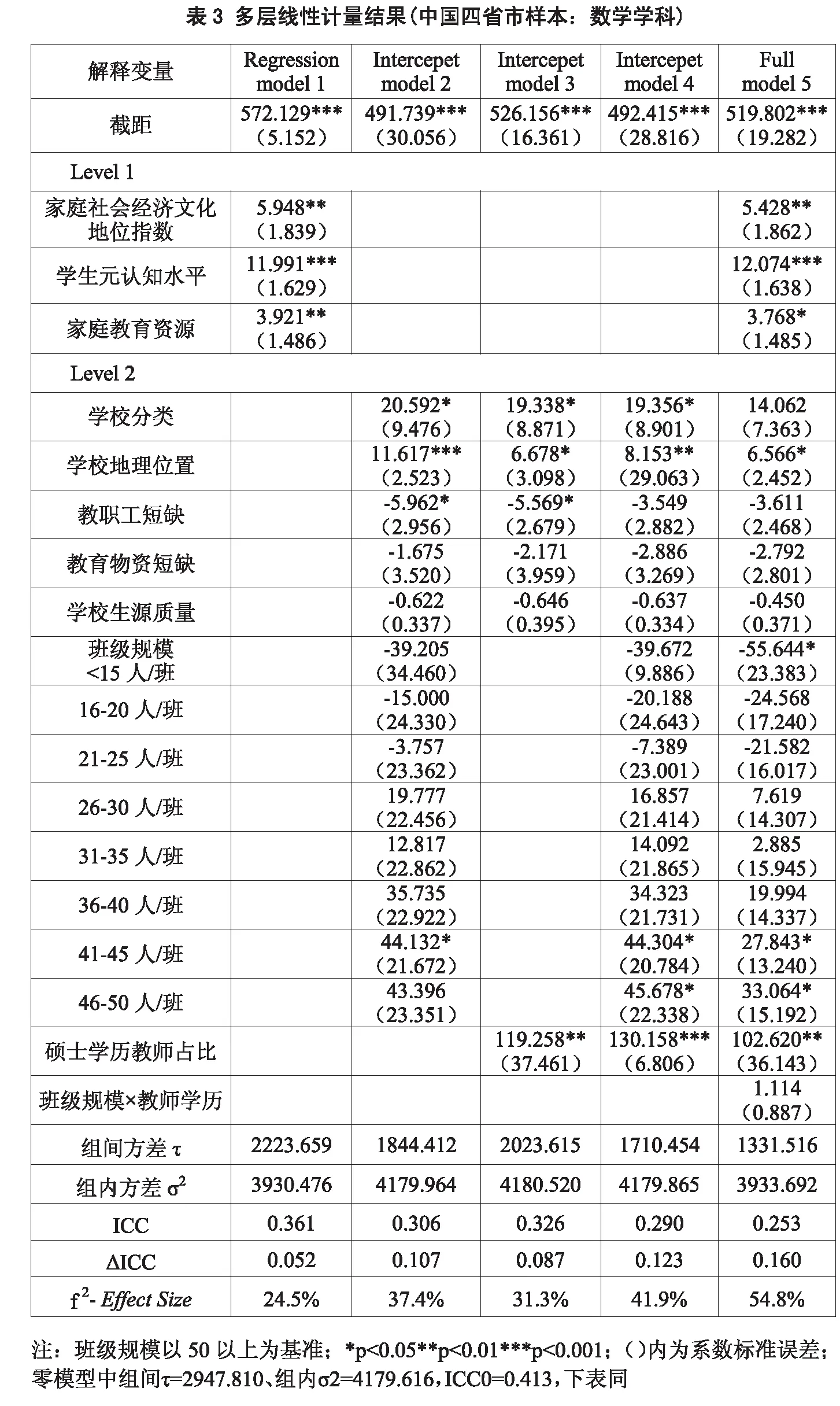

通过多层线性模型的分样本计量来分析班级规模、教师学历对学生成绩的影响。首先,对中国四省市样本进行零模型计算组内相关系数,ICC=0.413,表明由校际差异造成的学生数学成绩差异的方差占比为41.3%,校际间学生成绩分化严重。模型1是估计层一模型个体认知特征和家庭特征对学生数学学科的影响效应,在加入解释变量后,组内方差和组间方差均得到有效改善,进一步计算f2=0.245,属于中等程度的效应量。回归模型中学生元认知水平、家庭社会经济文化地位指数以及家庭教育资源对学生成绩均有显著正向影响(p<0.001)。

其次,进一步使用截距模型来估计群组(学校)因素对因变量的影响效度。班级规模处理方式是以虚拟变量方式带入回归模型,以50以上班额作为基准对比。模型2中,在50人以上的大班额基础上缩小至41-45的班级规模,能够显著提升学生成绩,提升约44个分数水平(p<0.05)。在加入教师学历解释变量的截距模型中(模型3),由于将教师硕士学历比例变量纳入其中,发现学校地理位置对学生成绩的影响效度明显缩小,说明中心城市学校比农村学校的学生成绩显著更高,很大程度是受到教师学历的影响,更多高学历教师趋于向城市聚集。另外,提高教师学历对学生成绩有显著的正向影响,学校每提升教师队伍中10%的硕士学历比例,学生数学成绩平均提升约12分(p<0.01)。比较模型2和模型3的效应量f2,层二在加入班级规模和教师学历后,组间方差分别改变的比例为37.4%和31.3%,学校层方差变异量占学生成绩总方差变异量的百分比分别降低了0.107和0.087,具有较高的解释力。就解释效度而言,班级规模对学生成绩的解释度要略高于硕士学历教师占比这一变量。模型4是将班级规模和硕士教师比例变量共同放入的截距模型,数据显示学校层面的预测变量可解释该阶层方差变异量为41.9%,班级规模、教师学历对学生成绩的影响依然显著。

第三,在全模型(模型5)中控制了个体认知特征、家庭特征和学校层面的其他解释变量,判断班级规模、教师学历对学生成绩的影响效应。全模型的效应量f2达到54.8%,远远超出高解释效度标准。将模型5的效应量f2减去模型1的效应量f2得到学校层解释变量的净效应量为30.3%,最终反映出中国四省市样本的数学成绩有41.3%的差异解释存在于校际间,而校际间由班级规模和教师学历能够解释的差异为30.3%。在教师学历方面,学校每提升10%的硕士教师比例,学生的数学成绩提升10.2分(p<0.01)。在班级规模方面,当班级规模从50人以上缩小至41-45、46-50人,学生的数学成绩分别提升约27分、33分(p<0.05);当班级规模缩小至26-30、31-35、36-40人时,估计系数虽然在统计上不显著,但依然表现出正效应;当班级规模从50人以上缩小至15人以下,学生成绩反而降低约55个分数水平(p<0.05),笔者推测是由于抽样样本的极端偏差值引起的,在我国四省市中15人以下的班级可能是因为城镇化进程中学校布局调整,农村地区学龄儿童不断减少而产生的“小规模学校”和“微型班级”,这类学校班级规模很小,且教学质量偏低,因此超小班级规模学校的学生成绩反而显著低于大班额学校。综上所述,在控制学校层面其他特征变量后,缩小班级规模和提升教师学历均能够提升学生成绩,假设H1和假设H3得以验证。

最后,班级规模与教师学历交互项对学生成绩的影响并不显著,因此,班级规模与教师学历对学生成绩的影响效应是相互独立的,并未发现明显的相互促进、相互抑制或相互替代的作用机制,故而实证结论拒绝假设H4。

(二)OECD国家计量模型

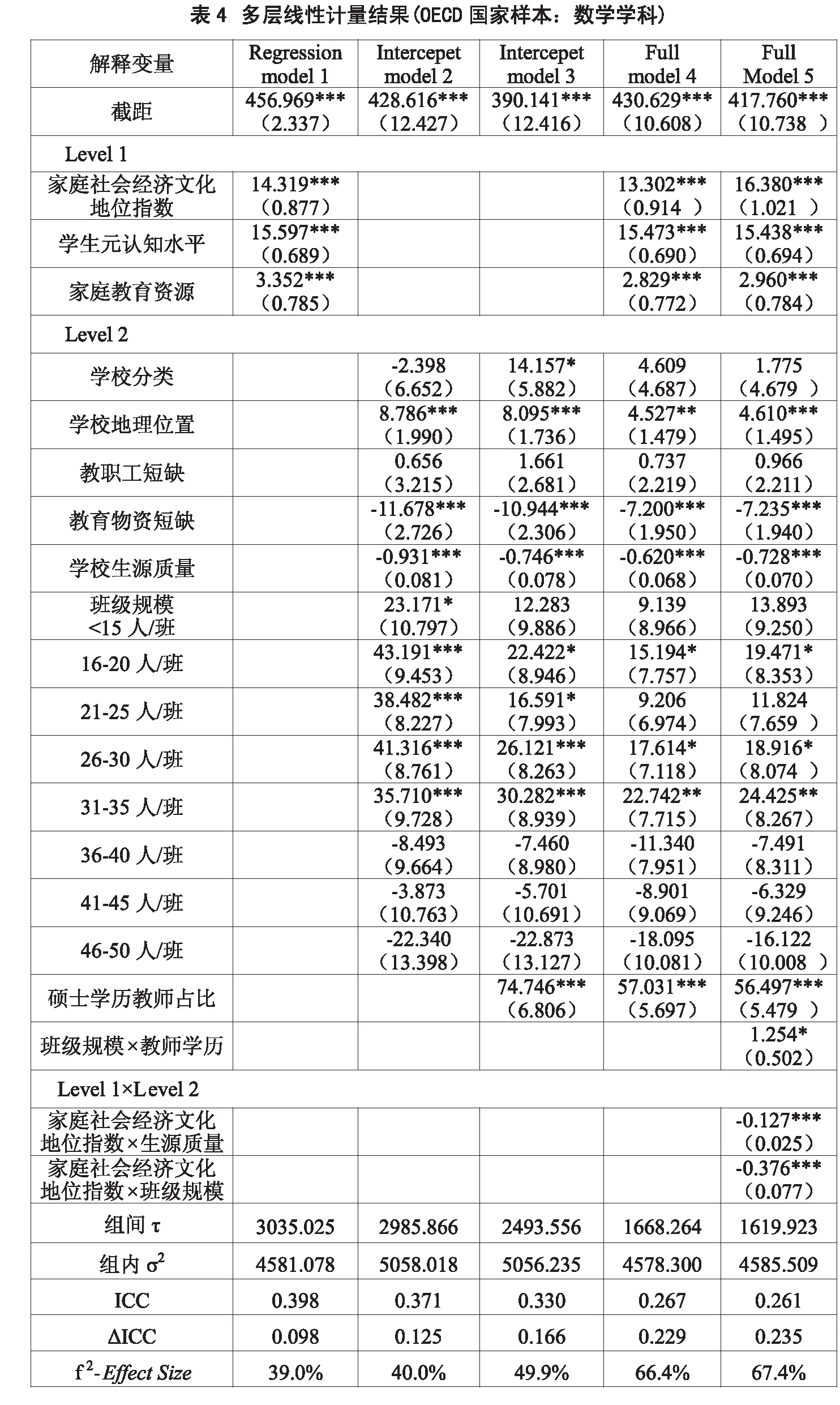

首先,在个体认知特征与家庭特征层面,回归模型1中学生元认知水平、家庭社会经济文化地位指数以及家庭教育资源对学生成绩均有显著正向影响(p<0.001)。模型中个体元认知水平和家庭背景特征可解释的变异量约39%,远高于中国四省市的解释度。

其次,在截距模型2与模型3中,单独估计群组(学校)因素对因变量的影响效度发现,缩小班级规模和提升教师学历均能够有效提升学生成绩,班级规模对学生成绩的影响效应量高达40%。在加入教师学历变量后,解释变异量增加的百分比为9.9%,但无法直接判断班级规模对学生成绩的影响效果是否高于教师学历,因为班级规模与教师学历在某种程度上存在自相关性,从而在影响程度上有互相削弱的可能。

最后,根据全模型的估计,模型4和模型5分别可改变组间方差的比例为66.4%和67.4%。将模型5效应量f2减去模型1效应量f2得到学校层对学生成绩影响的净效应约28.4%,这与我国四省市样本分析结果30.3%相近。在控制了个体认知特征、家庭特征和学校层面其他变量的基础上,缩小班级规模和提升教师学历依然能够显著提升学生成绩。在班级规模方面,班级规模从50人以上缩小至16-20人,数学成绩提升约19分(p<0.05);缩小至26-30人,数学成绩提升约18分(p<0.05);缩小至31-35人,数学成绩提升约24分(p<0.01)。在教师学历方面,硕士教师的比例每提升10%,学生数学成绩平均提升5.6分(p<0.05),假设H1和H3在OECD国家同样得到验证。

在模型5中进一步分析班级规模与教师学历对学生成绩影响的交互效应,交互项系数显著为正,说明班级规模与教师学历有互相替代的效应,即同时缩小班级规模和提升硕士教师比例并不能互相加强其对学生成绩的影响,两者对学生成绩的提升均存在阈值,OECD国家样本的实证研究结论支持假设H4。

综上,OECD国家样本与中国四省市样本分析结论不同的是:第一,班级规模对学生学业成绩的影响存在异质性,以50人以上班级规模作为基准对比,OECD国家学校班级规模缩小至16-20人、26-30人、31-35人,学生数学成绩才能得到显著提升;而我国四省市则是缩小至41-45人、46-50人的班级规模,成绩便能显著提升。此发现也印证了前文的结论,即OECD国家样本的班级规模与教师学历分布呈现“小班额高学历”的样态,优质师资更多趋向于小班化教学。第二,OECD国家样本硕士教师比例对学生数学成绩的提升效果远不如我国四省市,可能是因为OECD国家中学教师硕士学历占比已经达到较高水平(均值39.7%),且校际间教师学历差异性较小,而我国中学教师硕士学历的占比较低,提升空间更大,学生成绩的边际收益率相对更高。第三,OECD国家样本的班级规模与教师学历对学生成绩的影响存在相互替代效应,家庭背景与班级规模交互项系数为负,说明社会经济地位相对较高的家庭更排斥大班额学校而选择小班额学校,我国四省市的实证分析并未得出此结论。

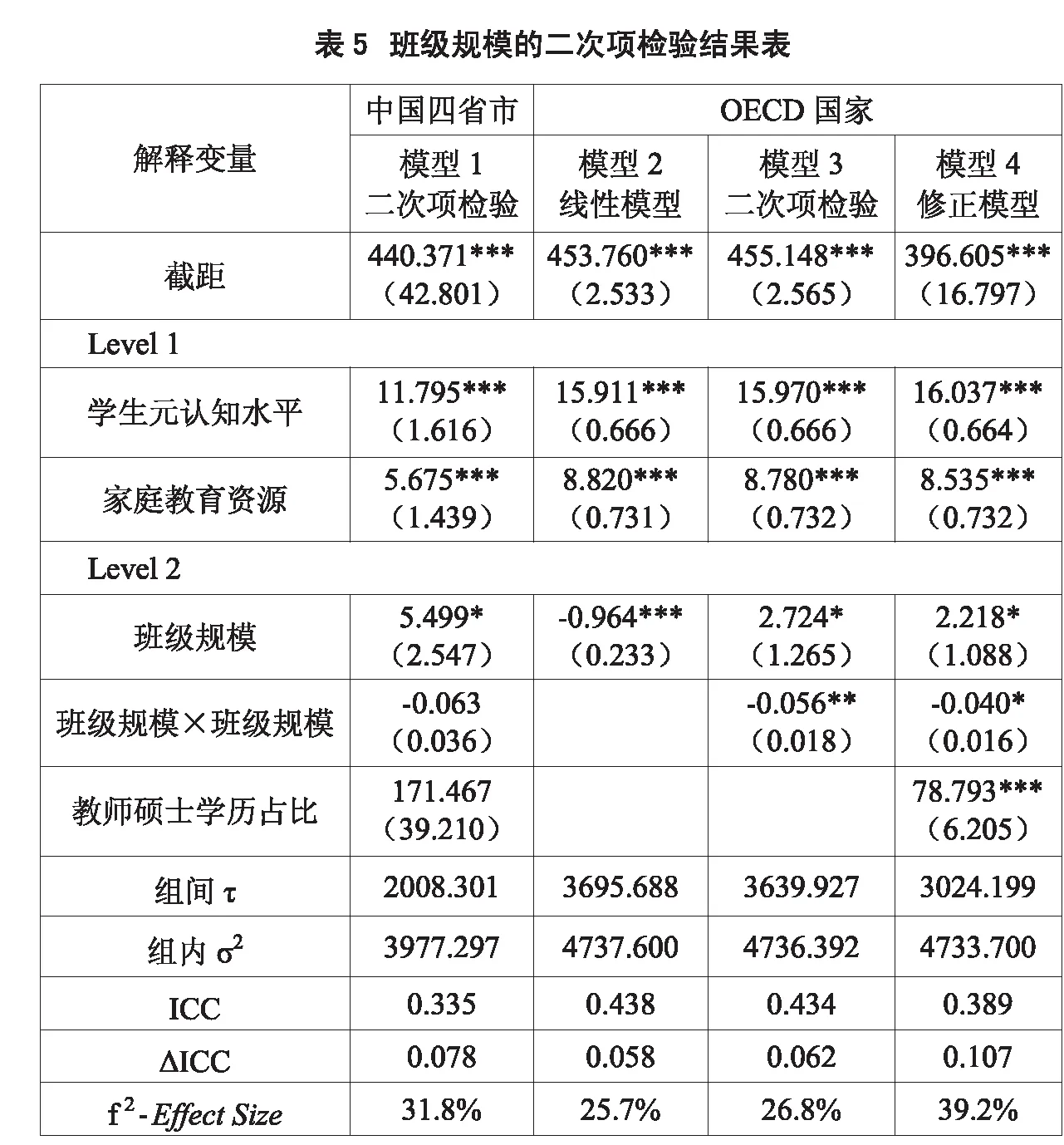

(三)扩展模型:班级规模的二次项检验

前文已经检验了班级规模、教师学历及其交互项对学生成绩的影响,下面将主要检验班级规模对学生成绩是否存在非线性的作用机制。根据边际效益递减规律,无限制地缩小班级规模并不能持续提升学生成绩。

首先,对中国四省市班级规模的二次项进行检验,并未发现对学生成绩有显著影响,拒绝假设H2。然后,对OECD样本的班级规模进行二次项检验,模型3中班级规模的二次项检验显著(β=-0.056,p<0.01),进一步采取更高阶次项检验(未列入表中)则不再显著,这说明二次项模型已达到模型拟合最优化。最后,模型4将教师学历作为控制变量进行检验,数据显示班级规模二项式检验依然显著(β=-0.040,p<0.01),OECD样本的研究结论支持假设H2成立。但由于教师学历水平的控制,二次项系数增加了0.016个单位,二项式系数为负表明持续缩小班级规模对提高学生成绩的效益在逐渐衰减。

根据最终的模型4估计系数,可以列出班级规模和教师学历对学生成绩影响的方程式,方程(1)和方程(2)分别是未放入和放入教师学历这一控制变量时,班级规模对学生成绩影响的方程。根据二次项方程的解析,当班级规模处于X0时,对学生成绩的提升效果最佳,解析得到X0分别为24和27,由于我们带入回归的是等级变量,24人属于21-25人班级规模区间,27人属于26-30人的班级规模区间。因此,在OECD国家中,当班级规模处于21-30人时,对学生学业成绩的提升效果达到最佳状态。

班级规模与学生成绩的二项式提取:

Score=455.148+Kcontrol-0.056(Class)2+2.724*Class+ε(1)

Score=396.605+Kcontrol-0.04(Class)2+2.218*Class+78.793*Techer+ε(2)

(四)不同学科成绩的稳健性检验

前述主要以数学成绩带入模型分析班级规模、教师学历对学生成绩的影响,未检验两者对不同学科成绩影响效果的差异性。因此,下文使用阅读、科学成绩进行稳健性检验,从而判断班级规模和教师学历对不同学科成绩的影响是否存在异质性。将表3、表4与表6进行对比发现,在中国四省市和OECD国家样本中,班级规模和教师学历对学生阅读、科学成绩的影响与数学学科基本相同。差异之处主要在于,OECD国家样本中以50人以上的大班额为基准,当班级规模缩小至36-50人时,对学生的阅读、科学成绩会呈现显著负向影响。总体而言,数学、阅读和科学学科的模型估计系数、方向和效应量基本保持一致,模型估计结果较为稳健。

六、研究结论与讨论

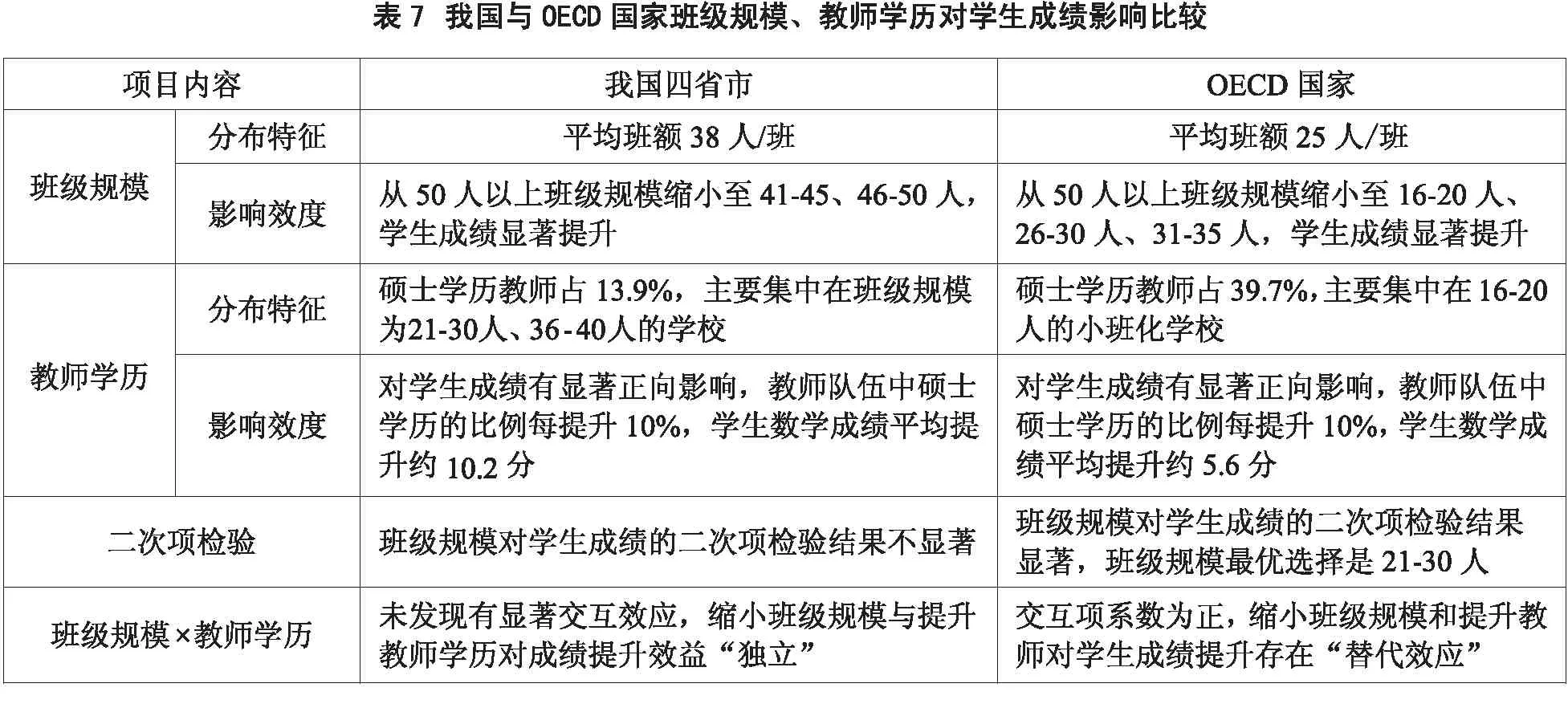

本研究基于PISA 2018中国四省市361所学校和OECD国家6503所学校的统计数据,采用多层线性模型探索我国四省市与OECD国家在班级规模、教师学历的分布特征差异,以及班级规模、教师学历影响学生成绩的异质性和有限性,主要研究结论如表7所示。

第一,我国与OECD国家中学学校班级规模和教师学历的分布特征存在明显差异。在班级规模方面,我国四省市中学学校班级规模均值约为38人/班,OECD国家中学班级规模约为25人/班,我国比OECD国家班级规模相对更大;在教师学历方面,OECD国家中学教师硕士学历占比高达39.7%,而我国四省市中学教师硕士学历的占比仅有13.9%,可见我国与OECD国家的师资水平仍存在较大差距;从不同班级规模对应的教师学历分布来看,OECD国家班级规模与教师学历的分布曲线呈现了“大班额低学历、小班额高学历”的规律,硕士学历教师集中在16-20人的小班化学校,而我国四省市呈现不规则变动的“波浪式”样态,硕士教师集中于班级规模为21-30人和36-40人两个区间的学校。

第二,班级规模、教师学历对学生成绩均具有显著影响,缩小班级规模和提高教师学历都有助于提升学生成绩。从班级规模对学生成绩的影响来看,以50人以上的班级规模为基准进行对比发现,中国四省市班级规模从50人以上缩小至41-45人、46-50人时,学生成绩提升更加明显;OECD国家则不同,当班级规模从50人以上缩小到16-20人、26-30人、31-35人时,对学生成绩提升更有效。从教师学历对学生成绩的影响来看,在我国四省市与OECD国家中,教师学历与学生成绩均存在显著正相关,提高教师学历有助于学生成绩的提升。不同的是,我国与OECD国家教师学历对学生成绩的影响效度存在差异,教师队伍中硕士学历的比例每提升10%,中国四省市学生数学成绩平均提升10.2分,OECD国家学生成绩平均提升5.6分,因此在我国提高教师学历对学生成绩的影响是OECD国家的1.45倍。

第三,我国四省市样本中班级规模对学生成绩影响的二次项检验结果不显著,OECD国家班级规模对学生成绩影响的二次项检验显著,OECD国家班级规模对学生成绩的提升呈非线性关系。经二项式函数方程测算,OECD国家中班级规模为21-30人时,学生成绩提升的效益最佳,持续缩小班级规模对学生成绩影响的效益在不断衰减。

第四,我国班级规模与教师学历交互项对学生成绩的影响并不显著,说明班级规模与教师学历对学生成绩的影响效应是相互独立的,不存在明显的相互促进、相互抑制或相互替代的作用机制。然而,OECD国家班级规模与教师学历对学生成绩影响的交互项系数显著为正,表明缩小班级规模和提升教师学历对学生成绩的影响互相削弱,原因是班级规模与学生成绩呈负相关的关系,班级规模与教师学历对成绩的作用均存在阈值,两者存在互相替代的效应,同时缩小班级规模和提升硕士教师比例对学生成绩的提升效益并不能叠加。

最后,需要补充说明的是,但缩小班级规模和提升教师学历的效益不仅仅局限于提升学生成绩,同时也体现为促进学生非认知能力的发展。缩小班级规模有助于规范学生行为、提升学生情感交往能力。提高教师学历也可以促进精准地因材施教,指导学生个体实现特色化、多样化发展,这些超越成绩之外的效益值得引起后续研究关注。当前我国无论班级规模还是教师学历都与OECD国家存在较大差距,在对标OECD国家相关指标促进我国教育事业发展的过程中,必须考虑现阶段中国经济发展水平尚处于中等偏上收入国家的现实,关注优质教育资源供给稀缺和教育发展不平衡、不充分的问题,始终秉持稳中有变、渐进推进的原则,根据大样本数据构建实证模型测算不同方案的边际成本和边际效益,从而制定出更为科学、更有效率的义务教育高质量发展战略。