学术劳动力市场、供给侧拐点与博士生培养结构调整

——基于三方博弈模型的分析

2021-11-18李志峰

李志峰 梁 言

(武汉理工大学 法学与人文社会学院, 湖北 武汉 430070)

一、引言

社会经济发展和教育科技战略的实际需要直接导致了我国博士教育规模的逐步扩大。(1)蒋承等.对我国博士供需现状的探讨[J].中国高等教育,2012,(23):42-45.博士研究生(尤其是学术型博士)作为学术劳动力市场的主要后备军,其主要就业市场是高等院校和其他科研组织。随着我国学术劳动力市场的不断发展,学术劳动力市场供需结构正在发生显著的变化,学术劳动力市场供给侧改革也就成为了时代课题。本文试图从历史发展和学科分割视角,分析我国学术劳动力市场供给侧发展的基本规律,并基于三方博弈模型,探讨学术劳动力市场供给侧改革过程中政府、高校、市场三方相互博弈的内在机制,继而推动我国学术劳动力市场供需结构的调整和转型。

二、学术劳动力市场供给侧拐点:历史发展与学科分割的视角

关于学术劳动力市场的内涵,一些学者已经有较为充分的论述。阎凤桥认为,与一般劳动力市场相同,学术劳动力市场是由供给方、需求方以及劳动力价格三个要素构成的一个系统。(2)阎凤桥.学术劳动力市场的特性与研究型大学的教师聘用制度[J].北京大学教育评论,2005,(3):64-69.李志峰提出,学术劳动力市场主要有以下几个特征:首先,学术劳动力既有价值,也有价格,其价格取决于对高深知识的垄断程度和可能的贡献程度。其次,学术系统对于学术劳动力存在着供需要求和学术标准。第三,市场具有竞争性。(3)李志峰,谢家建.学术职业流动的特征与学术劳动力市场的形成[J].教育评论,2008,(5):11-15.一般认为,广义学术劳动力市场是指由高学历、高层次人才组成的供给方,学术系统提供的学术岗位组成的需求方,以及学术劳动力价格构成的系统。狭义学术劳动力市场特指我国高校、科研机构以及海外回国的博士毕业生组成的供给方,高校及科研单位提供的学术岗位构成的需求方,以及学术劳动力价格形成的系统。本文主要研究的是狭义学术劳动力市场。

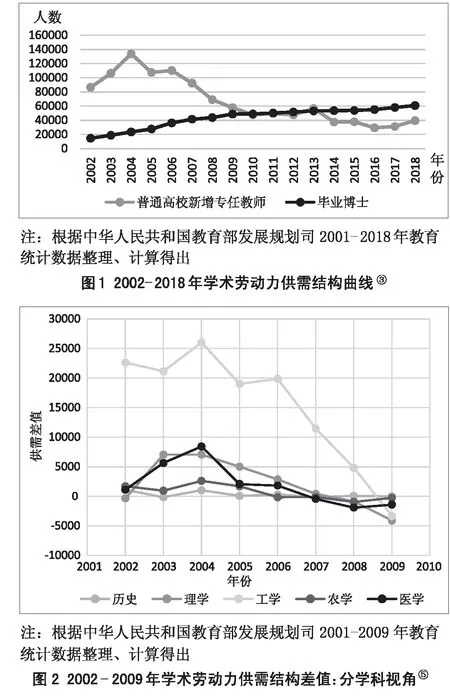

从中国教育统计年鉴获得的数据发现:2002-2009年,普通高校每年新增专任教师数量大于博士毕业生数量,但供需缺口有逐渐缩小的趋势。2010年,我国学术劳动力市场供需结构第一次出现了重要“拐点”,可以称之为“供给侧拐点”。2010年以后,我国博士毕业生数量开始超过新增专任教师岗位数量,学术劳动力市场总体上呈现供过于求的趋势,学术劳动力市场的供需曲线喇叭口也在不断扩大之中,表明供大于求的矛盾越来越突出(如图1所示)。(4)该部分只对我国大陆地区博士毕业生(供给方)和高等学校学术岗位的需求量(需求方)做静态分析。没有考虑海外博士毕业生、海外人才及其他类型人才进入中国学术劳动力市场的情况,也没有考虑博士毕业生就业多样性问题。静态数据分析存在着不够准确的缺陷,但是对于分析学术劳动力市场的供需结构变化、供给侧改革及其结构调整仍然具有解释力。③学术劳动力需求=普通高校新增教师数量=当年专任教师数量-前一年专任教师数量,学术劳动力供给=当年博士毕业生数量。如2017年普通高校专任教师数量为1633248人,2016年为1601968人,则2017年普通高校新增教师为31280人,即学术劳动力需求为31280人。2017年博士毕业生为58032人,即学术劳动力供给为58032人。中华人民共和国教育部.各级各类学校校数、教职工、专任教师情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2018/qg/201908/t20190812_394241.html,2019-08-12/2020-05-30.

在学术劳动力市场学科分割背景下,各学科学术劳动力供需结构有所不同,出现供给侧“拐点”时间也略有差异。按照学科大类划分,历史学、理学、工学、农学、医学学术劳动力市场供给侧“拐点”分别出现在2009年、2008年、2009年、2006年、2007年。用纵轴表示学术劳动力供需差值,横轴表示时间。当供需差值为正时,供小于求;当供需差值为负时,供大于求;当供需差值为0时,供需结构“拐点”出现。依此分析,其他学科的“拐点”大体上是在2009年以后几年陆续出现(如图2所示)。(5)由于教育部官方网站上普通高校分学科专任教师的统计数据只提供到2009年,2009年以后,统计口径发生了变化。故本研究仅对已有数据进行分析,其他学科供需拐点大都在2009年以后陆续出现。⑤学术劳动力需求=当年某学科普通高校专任教师数量-前一年某学科普通高校专任教师数量,学术劳动力供给=当年该学科博士毕业生人数。如2009年理学普通高校专任教师为155041人,2008年为149587人,则2009年理学学术劳动力需求为5454人。又因2009年理学博士毕业生为9570人,所以当年学术劳动力供需差值为5454-9570=-4116。中华人民共和国教育部.分学科专任教师数(普通高校)[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/s4958/s4960/201012/t20101230_113528.html,2010-12-30/2020-05-30.

我国博士毕业生数量在快速增加的同时,留学归国博士队伍也在迅速壮大。总体而言,来自于国内外的博士毕业生供给总量增加迅速。而近年来,高校与科研机构的学术岗位需求数量增速放缓。数据表明,2012-2016年间我国普通高校与成人高校专任教师数量增加了147497人,科研机构的全时人员增加了4.61万人;而同期国内博士毕业生共有267294人,海归博士毕业生的数量总共约为16.4万人。国内外博士供给总量大于学术岗位需求总量。如表1所示。

①中华人民共和国教育部.各级各类学校校数、教职工、专任教师情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2016/2016_qg/201708/t20170823_311669.html,2017-08-24/2020-05-30;中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2017[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm,2017-10-13/2020-05-30;中华人民共和国教育部.分学科研究生数(总计)[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2016/2016_qg/201708/t20170822_311599.html,2017-08-24/2020-05-30;腾讯教育.《中国留学回国就业蓝皮书2016》正式发行[EB/OL].https://edu.qq.com/a/20170302/021499.htm,2017-03-02/2020-05-30;赵婀娜,丁雅诵.中国留学回国就业蓝皮书2015:八成留学生回国发展[EB/OL].http://news.cctv.com/2016/03/29/ARTIAAE9QaR23ljI2AJ4OQXo160329.shtml,2016-03-29/2020-05-30;姚晓丹.《2014中国留学回国就业蓝皮书》发布[EB/OL].http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2014-11/27/nw.D110000gmrb_20141127_1-06.htm,2014-11-27/2020-05-30;郝孟佳.2013年留学回国人数35万 就业最看重职业发展空间[EB/OL].http://edu.people.com.cn/n/2014/0402/c1053-24806933.html,2014-04-02/2020-05-30;赵晓霞.教育部发布留学人员回国就业报告 硕士海归超七成[EB/OL].https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnJzSUD,2013-04-01/2020-05-30.

从公开发布的有关省市就业数据来看,各学科博士毕业生就业情况呈现出如下特点:根据《2017年陕西省高校毕业生就业质量报告》统计,历史学、管理学、经济学博士毕业生的就业率为84.38%、78.57%、65.38%,毕业生流向高校和科研单位的比例为84.38%、61.43%、42.31%;农学、工学、理学博士毕业生就业率为91.56%、86.35%、84.77%,毕业生流向高校和科研单位的占40.26%、57.86%、62.14%。《黑龙江省2017年普通高校毕业生就业质量报告》显示,哲学、教育学、文学、法学博士毕业生的初次就业率为82.61%、83.33%、86.67%、91.49%,毕业生最终流向高校和科研单位的分别占89.47%、80.00%、97.37%、83.72%;工学、农学、医学博士毕业生初次就业率为83.93%、85.32%、94.12%,毕业生最终流向高校和科研单位的比例为77.25%、66.29%、23.14%。基于以上数据分析,不同学科学术劳动力市场都不同程度地出现了博士毕业生“过剩”状况,但不同学科博士毕业生“过剩”的程度有差异,原因也不同。理工农医类博士毕业生的就业情况比人文社科类稍强,但前者进入学术劳动力市场的比例较后者低。主要原因有如下几点:

第一,各学科博士招生人数增长幅度不同,有些学科因增长幅度较大,助推了博士毕业生“过剩”现象。2007-2017年博士招生规模扩张较多的学科为工学、理学、医学、法学,增长人数分别为10823人、6397人、4223人、1111人,增长幅度较少的学科为哲学、管理学、历史学、经济学,增长人数分别为45人、67人、167人、243人。

第二,学术劳动力学科分割市场内部供需结构存在差异,供给严重超出需求的学科更容易出现博士毕业生“过剩”的情况。以哲学、历史学为例,2007-2009年我国哲学新增专任教师人数为3174人、1035人、1083人,历史学新增专任教师人数为557人、844人、807人;2007-2009年哲学博士毕业生人数为547人、576人、698人,历史学博士毕业生人数为725人、778人、824人。哲学与历史学同为人文学科,博士毕业生对学术职业忠诚度较高,而2007-2009年历史学学术劳动力市场供给大于需求,哲学学术劳动力市场刚好相反,哲学博士毕业生的就业形势优于历史学。

第三,人文学科对大学依赖程度高,博士毕业生更倾向于从事学术职业,社会科学类次之。(6)匡维.从学科结构看我国博士研究生的学术职业发展[J].研究生教育研究,2011,(6):6-11.2016年北京大学教育学院对全国部分高校博士研究生的学术职业取向进行调查,发现工科、理科、社科、人文博士毕业生选择学术职业的意向之比为1:1.56:1.65:16.62。(7)鲍威等.是否以学术为职业:博士研究生的学术职业取向及其影响因素[J].高等教育研究,2017,(4):61-70.当高校和科研机构学术岗位缩减时,人文社科类博士毕业生“过剩”情况就较为严重。理工农医类学科博士毕业生对大学依赖程度相对较低,这些学科博士毕业生有更多的职业选择,即使学术劳动力市场趋于饱和,非学术劳动力市场也有大量空缺岗位。

三、学术劳动力市场供给侧改革对于我国博士研究生教育的挑战

在非学术劳动力市场,供需结构失衡问题普遍存在。1979年诺贝尔经济学奖获奖者威廉·阿瑟·刘易斯在论文《劳动无限供给条件下的经济发展》中首次提出了“二元经济”发展模式理论。该理论认为,发展中国家具有典型的二元结构经济特征,即整个经济是由弱小的现代资本主义部门和强大的传统的农业部门所组成。当传统农业部门中的剩余劳动力向现代工业部门全部转移干净,直至出现一个城乡一体化的劳动力市场时,刘易斯转折点就会出现。(8)William Arthur Lewis, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labor,”Manchester School 22,(1999):191-139.当刘易斯拐点到来时,意味着供给侧四大要素之一的劳动力出现了根本变化,劳动力总量下降,工资上涨,资本收益率下降。为了应对刘易斯拐点,劳动密集型产业必须向先进制造业转型,通过提高劳动力工资水平避免用工荒现象。同时,农村劳动力必须提升人力资本,经过技能培训跟上现代企业的发展需要。这一系列的措施都称为供给侧结构性改革。

2015年11月10日召开的中央财经领导小组第十一次会议上,习近平总书记首次提出“着力加强供给侧结构性改革”,2015年12月中央经济工作会议明确了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。(9)林卫斌,苏剑.供给侧改革的性质以及实现方式[J].价格理论与实践,2016,(1):16-19.供给侧改革作为一个热门政策话语,其源头和本质是供给与需求适配性缺失。在学术劳动力市场中,高校是学术劳动力的买方(demanders),而具备教师工作所需技能的个人是学术劳动力的卖方(suppliers)。国外研究表明,影响学术劳动力需求的因素包括教育投入资源的价格、学生对高等教育的需求程度、学术劳动力的生产力以及学术机构的数量;影响学术劳动力供给的因素包括教师在非学术劳动力市场的工资水平、教师个人对工作和休闲的取向、教师的非劳动收入以及具有教师工作资格的人数。(10)Robert K.Toutkoushian and Michael B.Paulsen, Economics of Higher Education(Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. , 2016), 339-335.早在20世纪六七十年代,有美国学者利用模型验证了以下假设,即人口趋势和科研支出会影响高等教育对博士的需求,而对博士的需求又会影响教师工资和教师就业机会,这些变化会最终体现在学术劳动力市场的教师供给数量上。(11)Allan Cartter, “The Supply and Demand for College Teachers,”Journal of Human Resources, no.2(1966):37-22.随后弗里曼(Richard Freeman)扩展了该模型,他认为教师工资与新博士需求之间存在周期性关系。弗里曼的模型被称为“蛛网模型”(cobweb model),它演示了教师的工资、就业机会和博士毕业生数量是如何随着时间的推移相互影响并长期保持动态平衡的。(12)Richard Freeman, “Demand for Labor in a Nonprofit Market: University Faculty,” in Labor in the Public and Nonprofit Sectors,ed.Daniel S.Hamermesh(Princeton: Princeton University Press, 1975), 16.根据蛛网模型,如果教师工资上涨,那么未来教师供应将增加,因为更高的工资将吸引更多人追求学术职业。然而,学术劳动力供给的增加会使教师供给曲线向右平移,从而降低未来的工资;随后追求博士学位的人会变少,直到新博士供应不足时教师工资又开始上涨,开启新一轮循环。(13)Richard Freeman, “Supply and Salary Adjustments to the Changing Science Manpower Market: Physics, 1948-1973,” American Economic Review 65,(1975): 39-27.也有澳大利亚的学者指出,澳大利亚的高校教师薪酬缺乏弹性,当学术劳动力市场供求情况变化时,高校会据此调整入职者所能获得的就业岗位层次。(14)Donald E.Lewis and John Mangan, “Wage Inflexibility and Quality Adjustment in Australian Academic Labour Markets: A Constrained Case,”Applied Economics19, no.10(1987): 1290-1279.

我国学术劳动力市场供需结构的“拐点”和二元结构经济特征下的刘易斯拐点都是在供求关系中产生的,但是,学术劳动力市场的“拐点”和二元结构经济特征下的刘易斯拐点具有不同的理论意涵。刘易斯拐点的出现说明廉价劳动力供小于求,或者越来越少;企业由于用工荒必须抬高工资,因此劳动力成本上升,制造业的成本也随之上涨。而学术劳动力市场的“拐点”出现以后,学术劳动力供过于求,理论上讲学术机构迎来“人口红利”,因此学术劳动力的工资应该下降,即学术劳动力成本降低。然而,实践中学术劳动力市场的价格并没有急剧下降反而逐年上涨,这主要是由于我国学术劳动力市场是一个不完全市场,学术机构的整体运作受到政府的较多管控,学术劳动力的价格并非完全由供求关系决定,所以学术劳动力市场供需拐点的出现对学术劳动力工资的影响并非立竿见影,学术劳动力的基本工资水平主要由政府来调节。当然,随着高校办学自主权的不断落实,政府重点建设政策的导向作用,以及高等学校获得资源和使用资源的能力不断加强,学术劳动力市场的筛选机制也在发挥着愈来愈重要的作用,即对于不同层次类型的人才具有了较强的定价权力。在政府和市场的双向作用力下,学术劳动力的价格差距越来越大,进入学术劳动力市场的成本越来越高,学术标准也越来越高,学术职业准入门槛不断提高,学术岗位的竞争越来越强。

结合我国学术劳动力市场的实际情况,在“拐点”出现之前,高校和科研机构由于缺乏足够的学术人力资源,聘用大量硕士学历获得者作为学术劳动力。“拐点”出现之后,新博士供给充足,学术劳动力的学历标准整体提高,只有占有优势的博士毕业生才能最终获得从事学术职业的入门券。而从劳动力市场的运行规律来看,薪酬和声望双重调节是学术劳动力市场的供需平衡机制。(15)徐志平,沈红.学术劳动力市场运行的独特性及其成因[J].江苏高教,2019,(2):20-27.而我国学术劳动力市场缺乏薪酬弹性,从而难以实现系统内的周期性供求变化,所以当学术劳动力供给过剩时,声望调节起主导作用。由于薪酬和声望的双重影响,部分博士毕业生被迫选择在企业或政府等非学术领域就业,溢出了学术劳动力市场。为了促使供需结构出现“二次拐点”,需要利用供给侧改革解决学术劳动力市场的无效供给问题,提高人力资源利用效率,进一步推动学术机构的人才结构调整与升级,实现学术劳动力资源在不同行业、不同岗位上的优化配置。显然,这对博士生教育走内涵发展道路具有重要作用。学术劳动力市场供给侧结构性改革的核心是从提高博士生培养质量、促进博士毕业生就业出发,推进博士生培养结构调整,矫正高等教育资源配置扭曲,扩大学术劳动力有效供给,加强学术劳动力供需结构的适应性和灵活性。(16)何慧星,张雅旋.高等教育供给侧结构性改革的逻辑、依据与路径[J].现代教育管理,2017,(12):40-44.

博士生培养规模的供过于求以及结构失衡意味着我国博士教育的培养结构与就业结构之间存在着不匹配的现象,博士毕业生供给与劳动力市场之间需求结构之间发生了失衡,占较大比例的学术博士研究生与缺口相对较小的学术劳动力市场之间、占较小比例的专业学位博士研究生与需求旺盛的非学术劳动力市场之间的供需不平衡。(17)李雪辉,罗英姿.博士研究生教育供给侧改革[J].教育发展研究,2018,(9):28-34.学术劳动力市场的供给侧改革必然涉及博士教育的学科、专业结构优化以及学术型博士的规模、比例调整等一系列问题。当前,学术劳动力市场面临的结构性供需矛盾日益凸显,主要原因表现在以下两个方面。

第一, 资源粗放式投入方式引起供需失衡。我国博士教育发展采用了经济发展的相同模式,政府投入了大量的设备、资金,侧重于提高博士生培养的数量、规模,但却缺少对博士生学科专业的合理布局;缺乏对办学资源利用效率的科学测量;也缺乏对博士生培养规模进行科学预测机制。在博士专业设置、招生规模上,不断强化和扩大博士点建设,较少对学术劳动力市场预警信号作出反应。高等教育资源粗放式投入引起学术劳动力市场供需失衡一定程度上培养了大量学科专业重复、培养质量较低、难以在学术劳动力市场就业的博士研究生。学术劳动力市场供应的低效率,必然抑制了有效需求;同时对市场急需的学科专业人才熟视无睹,学术劳动力市场需求无法有效供给。

第二, 博士生精准培养不足引起供需错位。在博士研究生培养过程中,并非所有博士生都能保持学术热情并获得较强的学术能力,况且每个学科的博士生在学术职业选择上具有明显差异,而我国学术型博士生培养模式忽略了博士生的自主意愿和个性差异,博士生培养模式较为单一而且表现出精准培养不够,缺乏科学的筛选机制。一方面忽视了不同学科博士生的培养差异,另一方面也忽视了学术劳动力市场的及时反馈。学术身份固化、精准培养不足、筛选机制失灵致使学术劳动力市场供给侧改革难度增大,基于市场资源配置的学术劳动力市场需求侧改革迫在眉睫。

四、学术劳动力市场供给侧改革下政府、高校、市场的博弈模型

学术劳动力市场第一次供给侧“拐点”的出现,反映出学术劳动力从短缺到过剩的变化趋势,意味着学术劳动力市场供给与需求未能实现协调发展。学术劳动力市场供给侧的主体是政府和高校,需求侧的主体是高校和科研机构。学术劳动力市场供给侧改革涉及政府和高校的政策、拨款、招生计划、师资、培养模式等要素的组合与配置,而这些要素是通过就业市场的人才选择、信息反馈来倒推的。学术劳动力市场的供给侧和需求侧是天平的两端,供给侧改革不能不顾及需求侧,而是在需求引领下的供给侧调整与优化,是在传统需求管理还有一定作用和提升空间的同时,通过主动向“内涵发展”、“创新驱动”转型以求得发展替代物。(18)朱玉成.政府职能转变视角下的高等教育供给侧改革[J].高等教育研究,2016,(8):16-21.由此可见,学术劳动力市场供给侧改革需要政府、高校、就业市场的通力合作,实现三方利益的均衡与妥协。

博弈论认为,一些个人、一些团队或其他组织,面对一定的环境条件,在一定的规则约束下,依靠所掌握的信息,同时或先后、一次或多次从各自允许选择的行为或策略进行选择并加以实施,并从中各自取得相应结果或收益的过程。(19)张建英.博弈论的发展及其在现实中的应用[J].理论探索,2005,(2):36-37.在学术劳动力市场供给侧改革中,政府、高校、市场三者之间存在各自的行动选择方案,三者共同行动时会相互限制彼此的利益,导致博弈产生。

学术劳动力市场作为博士毕业生的就业选择平台本身就具有筛选功能,市场帮助雇主,从众多的求职者中筛选出最有能力的人、最合适的人去填补最需要的、空缺的学术岗位的能力。根据筛选假设理论,博士毕业生的学校知名度越高、研究经历越丰富,就业市场就越有可能凭借其教育信号认可其能力。学术劳动力市场充满竞争性,雇主根据其教育产品的性质去挑选博士毕业生,教学型大学希望寻找优秀的讲师,研究型大学更需要有生产力的研究人员。(20)Michael Rothschild and Lawrence J. White,“The University in the Marketplace: Some Insights and Some Puzzles,”in Studies of Supply and Demand in Higher Education, ed. Charles T. Clotfelter and Michael Rothschild (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 23-22.但是,如果学术劳动力市场只希望行使其筛选权利,而不将学术人才的数量、质量信息与政府和高校共享,那么政府和高校对博士生的培养计划将带有极大盲目性,最终会导致博士毕业生与市场需求之间的脱节,造成就业市场信息和价格失灵。

政府的权利处于主导或强势地位,其权利的“进”与“退”直接关系到学术劳动力市场、高校的行动策略和权利空间大小。(21)张凤松.社会参与大学治理——美国大学的实践与启示[J].高教探索,2018,(1):50-56.政府有两个战略选择:一是干预博士生的招生计划,对博士招生的学科结构进行调整,适当控制某些学科的招生规模并对市场需要的新兴学科进行优先配置;二是不干预,继续维持原来的招生结构。政府选择干预的情况下,政府需要对高校的博士点进行动态监控,审查博士培养方案、导师资格、博士学位论文质量、博士生就业情况等,这些过程将一定程度上增加政府的监管成本。在政府选择不干预的情况下,博士招生人数增长仅有利于刺激教育消费,拉动内需。由于政府控制着博士生培养的主要资源,高等学校又是个相对封闭的、政府主导的组织,政府在博弈过程中的主导地位仍然难以根本改变。

高校既是学术劳动力市场的供给者,又是学术劳动力市场的需求者。一方面,高校存在强烈的博士学位点自我扩张动机,总是希望不断地扩大博士生的招生规模,培养出更多的博士生;另一方面,高校的学术岗位面临着逐渐缩减的趋势,且在自主聘用教师的过程中存在不公正现象。如果学术劳动力市场不能在博士招生和博士聘用之间寻求相对的动态平衡,那么供需结构失衡将会变得更严重。只有当市场、政府、高校都作出反应时,博士毕业生的供需失衡现象才能得以有效解决。根据学术劳动力市场的特点,学术劳动力市场三份博弈模型分析图如图3所示。

这个模型分为“政府管控”“市场管控”“高校管控”三个体系。“博士过剩现象加重”为博弈点,随后“市场反馈控制”“政府监管控制”以及“高校自律控制”被触发;若政府和高校不作为,将引起博士毕业生无法大面积无法进入市场,从而刺激“市场反馈控制”修正,进一步又引发“政府监管控制”和“高校自律控制”来修正。当政府管控、市场管控、高校管控三个体系互相嵌入、互为作用时,学术劳动力市场的需求侧改革才有可能引发,才能够有效调节供求矛盾,实现学术劳动力市场第二次拐点的出现,促进我国博士生培养质量和结构的和谐发展。

五、学术劳动力市场的政府、高校、市场的协同控制机制

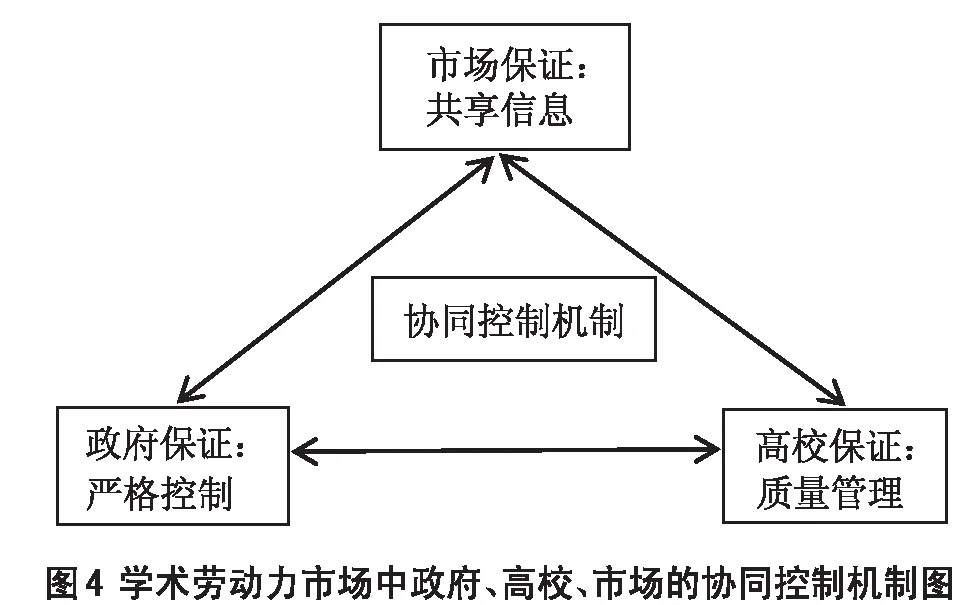

基于博弈模型,市场通过信息促进政府和高校的功能发挥;政府功能在于科学规划博士招生数量,及时统计博士就业情况,调整学科、专业结构,发挥监管的作用;高校功能主要是负责博士生的质量管理。学术劳动力市场供给侧改革依赖政府、高校、市场形成协同控制机制,三者相互影响和制约,共同对学术劳动力市场中博士培养的质量与结构产生影响。如图4所示。

基于学术劳动力市场供给侧改革中的政府、高校、市场的协同控制机制,我国博士生培养质量提高与结构调整可以考虑从以下几个方面进行改善。

合理调整博士生培养的数量规模结构。博士研究生的招生数量的突增、突降到稳定的过程,实际上是学术劳动力市场治理的重要问题。以往的调查数据表明,1995年进入我国高校就业的博士毕业生占培养总量的59.8%,2008年这一比例为46.1%,到2012年下降至29.9%。(22)顾剑秀,罗英姿.学术抑或市场:博士生培养模式变革的逻辑与路径[J].高等教育研究,2016,(1):49-56.博士毕业生以较大的比例溢出学术劳动力市场,实际上违背了博士生培养的初衷,也造成了高等教育资源的巨大浪费。本文认为,学术型博士毕业生的数量应该与学术劳动力市场的需求量之间保持一定的比例以利于市场筛选,维持在2:1的比例就意味着只有一半的毕业博士才能够获得学术岗位。但是,太高的供需比例必然导致学术劳动力市场的溢出效应急剧放大,不是理想的政策选择。因此,博士研究生的数量规模结构需要根据学术劳动力市场的变化进行预测,合理调控。这样有利于促进学术劳动力市场供需结构回归正常发展阈值,促进学术劳动力市场供需结构第二次拐点的出现。

协同推动博士生培养的学科结构优化。学术劳动力各学科市场博士研究生供给比例与数量结构优化应根据学术逻辑和市场逻辑进行调整。工学、理学一直是我国博士毕业生中占比最高的两个学科,从2002年到2017年,理工学科博士毕业生占比由55.06%上升至56.35%,文史哲学科博士毕业生由8.46%下降至6.76%,学科结构的调整幅度较小。据2015年美国国家科学与工程统计中心(NCSES)的博士学位获得者调查显示,1995年到2015年间,美国生命科学领域的博士毕业生由19.2%上升至22.8%,工程领域的博士毕业生由14.4%上升至18.0%,教育领域的博士毕业生由15.9%下降至9.3%,博士比例出现了大幅度调整。(23)National Science Foundation,Doctorate Recipients from U.S.Colleges and Universities: 2015 Report(Arlington: NSF’s National Center for Science and Engineering Statistics, 2015), https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17306/static/report/nsf17306.pdf.在我国,学科结构一旦形成,固化现象非常严重。学科结构固化和学科发展内在的稳定性和保守性密切相关,解构学科结构涉及学科要素的彻底调整,即人力资源与物质资源的重新配置,该过程面临着极大的制度性风险。随着时代发展,学术劳动力市场内外部对于不同学科的博士需求必然会发生变化,博士生的供给结构调整应主动顺应学术界和产业界的发展趋势,及时作出增减变化。各学科博士的供需结构应协调发展,相生共长,学科之间的就业差距不可过大。(24)张炜.中美博士研究生教育发展趋势比较研究[J].国家教育行政学院学报,2018,(5):9-17.

三力嵌入博士生培养的质量保障结构。第一,高校需要进一步强化博士研究生培养质量意识,完善博士研究生质量保障机制。一些院校从科研经费、学校声望、博导待遇的角度出发兴办博士教育,为了申请博士点不惜一切代价,甚至一些“连硕士都培养不好”的学校,成为了“博士点专业户”。(25)李润文.透视高校博士点申办背后的利益[N].中国青年报,2009-03-31.高校超出自身能力办学,培养的博士毕业生质量不能够满足学术劳动力市场的需要,那么学术劳动力市场中的博士毕业生就会成为“廉价劳动力”。在博士生培养过程中,博士生对于自身学术能力和学术兴趣的认识也随着科研深入而越来越清晰,必然出现在学术道路上的走与留问题。(26)范丽丽.研究型大学博士生非学术职业选择探索——基于“双一流”A类高校就业数据的分析[J].高等工程教育研究,2018,(4):120-125.对于学术能力不足、科研兴趣消退的学生,可以利用筛选淘汰机制进行处理;而对于学术能力优秀的学生,博士生导师可以提前了解他们的职业发展意向,帮助其顺利进入学术劳动力市场获得学术岗位。第二,充分发挥政府资源调控能力,加强对博士学位点的动态调整。博士生教育是国家人才竞争和科技竞争的重要支柱,是国家创新体系的重要组成部分,是实现创新驱动发展战略和建设创新型国家的核心要素。(27)陈洪捷等.学位授权审核机制改革与我国研究生教育治理路径的调整[J].教育研究,2016,(1):18.政府利用学位审核和授权制度来实现我国博士教育的质量提升是必然之举。第三,充分发挥学术劳动力市场的信息与价格调控机制,促进供需双方适配。学术劳动力市场同一般市场一样,存在市场基础差、市场体系不健全而造成的就业双方信息不对称问题,这种信息不对称必然降低学术劳动力的配置效率。在博士毕业生求职时,学术劳动力市场若能将职位信息提前发布给博士培养机构,那么就能提高学术岗位搜寻效率,从而增强劳资双方匹配度,避免出现传导机制阻碍而造成毕业生结构性失业。(28)谷彬.劳动力市场分割、搜寻匹配与结构性失业的综述[J].统计研究,2014,31(3):106-112.

六、结语

学术劳动力市场是一个复杂的系统,高等学校作为学术劳动力的供给方和需求方,本身存在着发展的悖论。同时,对于民办院校和高职高专院校来说,出于院校财政压力和本身院校定位的多重考虑,也不一定都招募博士毕业生来校从事学术工作;也应该看到,毕业的博士中也有相当大的比例进入了非学术机构工作,海外人才回国从事学术工作的比例也在不断提高,这些都会对学术劳动力市场供需结构产生影响,自然也会影响到学术劳动力市场的供给侧改革。因此,精确分析不同学科的学术劳动力供需结构无疑是有难度的。但是,在学术劳动力市场供给侧改革背景下,探讨博士毕业生的供需结构规律并对博士生培养结构调整进行解释无疑仍然具有重要的理论与政策价值。