江西省十字花科作物根肿病影响因子研究

2021-11-18胡建坤姜仙美丁云花黄瑞荣

黄 蓉,胡建坤,姜仙美,丁云花,黄瑞荣*

(1.江西省农业科学院 植物保护研究所,江西 南昌 330200;2.玉山县种子管理站,江西 上饶 334700;3.北京市农林科学院 蔬菜研究中心,北京 100097)

【研究意义】由芸苔根肿菌Plasmodiophora brassicae引起的十字花科根肿病是一种重要的世界性植物病害。全球每年因根肿病造成的十字花科作物产量损失约占总产量的10%~15%[1]。我国大部分省(市)十字花科作物种植区有该病分布,常年危害面积占总种植面积的1/3 以上,大流行年份重病田块损失达60%以上[2-3]。江西省是我国大陆最早报道有根肿病发生的省份,也是十字花科蔬菜根肿病为害较重的省份,重病区域因蔬菜产量和品质显著下降而导致种植面积锐减。研究江西省十字花科蔬菜根肿病影响因子,旨在掌握病害区域性发生基本规律,为科学制定防控技术措施提供决策依据。【前人研究进展】1931 年,Honig[4]证实根肿菌存在小种分化。我国学者采用Williams 鉴别系统[5]鉴定出多个生理小种[6-11]。笔者研究发现十字花科种间作物对根肿病不同小种的抗性存在显著差异,指出甘蓝类蔬菜抗根肿菌9 号生理小种[11];证实根肿菌耐温性较强[12]。温度影响根肿菌侵染寄主,病害严重度与温度有显著的相关性[13-14]。然而,自然条件下气温和雨量对根肿病的影响报道甚少。轮作减轻植物病害[15],根肿病也有与非十字花科作物轮作3 年以上减轻发生的报道[16]。因根肿菌在土壤中能存活多年,轮作效应尚待求证。【本研究切入点】鉴于菌源量、土壤酸碱度对根肿病的影响笔者已有报道[17-18],本文重点研究病原菌致病性分化、气象和栽培等因素对根肿病的影响。在前期工作基础上,采集江西省各县市根肿病病样鉴定小种属性,观察种群变化,分析病菌致病性分化区域特征及不同小种对鉴别寄主之外作物的致病性;依据气象因素的季节性变化规律,设计以感根肿病的小白菜品种“苏州青”为指示作物,在根肿病田以月为单位分期播种,研究月平均气温和降雨量对根肿病的影响;设计与非十字花科作物轮作、同科作物混播试验,研究分析对根肿病情的影响。【拟解决的关键问题】明确江西省根肿菌种群结构变化及分布,揭示小种致病性与作物种类之间的关系,探索气象因素和栽培方式对根肿病的影响,为江西省蔬菜根肿病防治决策提供理论指导。

1 材料与方法

室内试验在江西省农业科学院植物保护研究所植物病害实验室完成,田间试验在江西省农科院植保所试验基地和婺源县溪头乡根肿病病圃完成。

1.1 试验材料

参试小白菜品种为感4 号和9 号小种的“苏州青”。油菜品种为抗9 号小种、感4 号小种的赣油13 号。鉴定根肿菌生理小种的菌株,来源于南昌、上饶、九江、赣州、新余和宜春等六市所辖的南昌、上饶、婺源、武宁、修水、龙南、分宜、丰城等10 县(市)采集的十字花科蔬菜根肿病肿根组织。塑料育秧盘规格(60 cm×40 cm×15 cm),供试营养基质为丹麦品氏托普泥炭。轮作试验前茬作物为小白菜或油菜,轮作作物为一季稻、玉米、西瓜,后茬作物为十字花科甘蓝、白萝卜(婺源地方品种)、紫菜薹、小白菜。

1.2 试验方法

1.2.1 病原菌致病性分化对根肿病的影响 在前期鉴定江西省蔬菜根肿病菌生理小种的基础上,再次鉴定2016—2017年采集于江西省各地的蔬菜根肿病菌株的小种属性,监测病菌小种变化动态,分析病菌小种组成与来源作物之间关系。病菌小种鉴定方法同前文报道[11]。

1.2.2 气候因素对根肿病的影响 2012 年4 月至11 月,在江西省南昌县根肿病9 号小种疫区设置田间自然病圃,以月为单位在病圃中分期播种小白菜“苏州青”,每期播种面积30 m2,出苗后35~50 d(春夏秋季调查时间35~40 d,冬季调查时间45~50 d)按“0~9级”分级标准调查记载寄主根肿病情,每期随机调查300株小白菜。病圃水肥管理同常规。

1.2.3 栽培方式对十字花科作物苗期根肿病的影响 在南昌县9号小种疫区病田(田中病原菌经取感病组织及病土鉴定为9 号小种群),采用水旱轮作(小白菜-水稻-小白菜),旱旱轮作(小白菜-西瓜-小白菜),小白菜、油菜单播及其混播等栽培模式研究寄主根肿病情变化;在婺源县溪头乡4号小种病田(田中病原菌经取感病组织及病土鉴定为4 号小种群),采用水旱轮作(油菜-水稻-油菜、甘蓝),旱旱轮作(油菜-玉米-小白菜、油菜、甘蓝),小白菜、油菜单播及其混播等栽培模式研究寄主根肿病情变化。轮作田块按后茬作物种类分设处理,每处理小区面积30 m2,重复3 次,随机区组。油菜与小白菜各处理的种植方式均为撒播。油菜与小白菜混播,用种量按油菜种子重量与小白菜种子重量的3∶2配比。病情调查每小区对角线五点取样,每点调查20株,共调查100株。

此外,在轮作试验区跟踪调查不同栽培模式(旱地-水田-旱地,水田-旱地)下十字花科作物根肿病病情变化。病情调查每块田对角线五点取样,每点随机调查十字花科作物60株,每块田调查300株。

设计小白菜、油菜单播及混播盆栽试验。试验分成2组,每组均为小白菜单播、油菜单播和小白菜与油菜混播3个处理。一组试验人工接种4号小种,另一组试验人工接种9号小种。每处理接种1盘,重复3 次。塑料盘规格:长×宽×高=60 cm×40 cm×15 cm。采用“菌土法”接种病菌,具体接种及育苗方法参照文献[14]。均于播种后40 d调查各处理试验育秧盘中的作物根肿病情,每盘中的小白菜或油菜苗的数量均在80株以上。试验在江西省农业科学院植物保护研究所试验基地的温室进行。

1.3 统计与计算

根肿病情严重度分级标准:0级,根系正常;1级,侧根有小肿瘤;3级,主根肿大,其直径小于2倍茎基部;5级,主根肿大,其直径是茎基部的2~3倍;7级,主根肿大,其直径是茎基部的3~4倍;9级,主根肿大,其直径是茎基部的4倍以上或肿大的根部出现变黑。

2 结果与分析

2.1 病原菌致病力分化对根肿病的影响

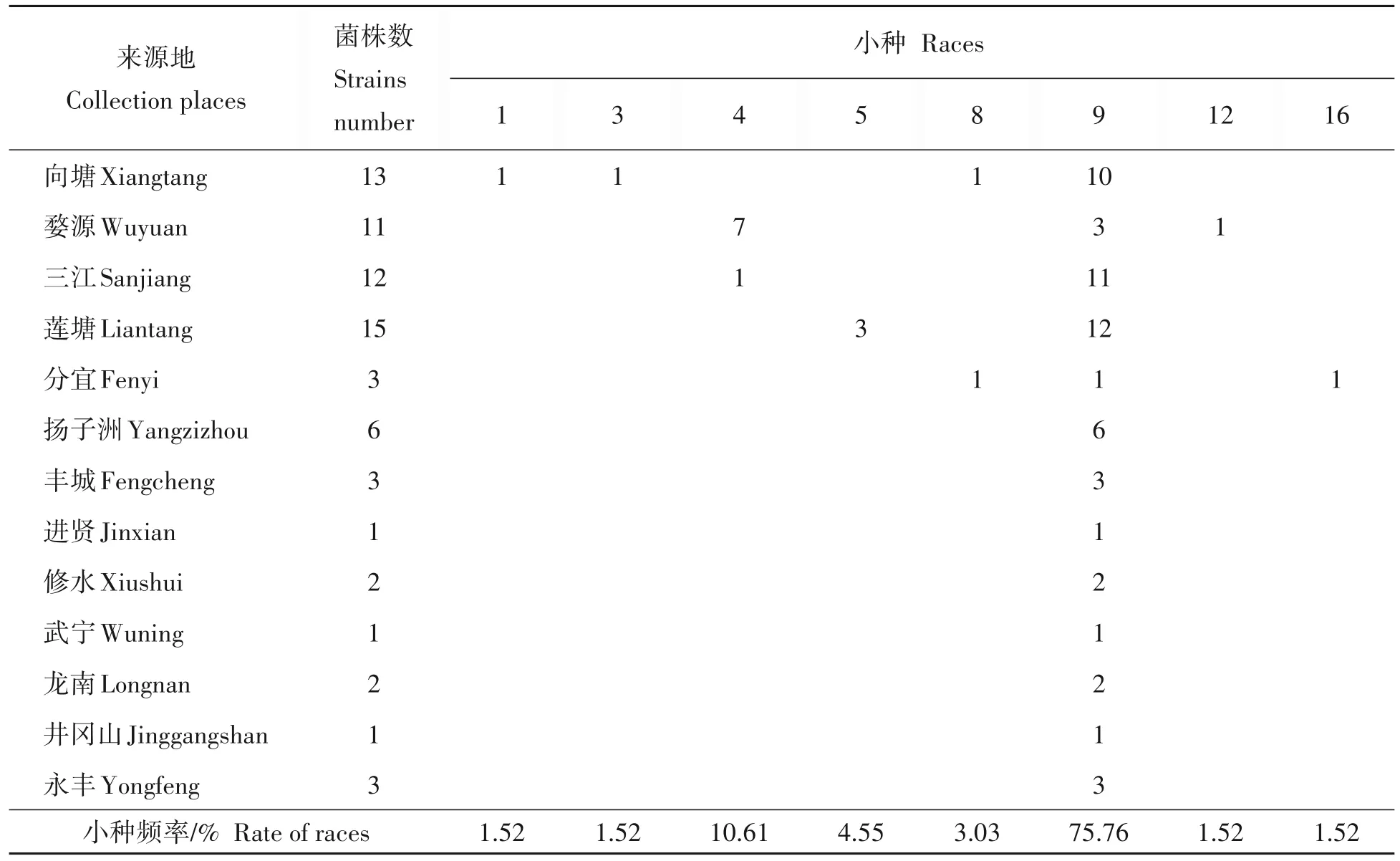

江西省蔬菜根肿病病菌致病力分化明显,73个参鉴菌株鉴定出1号、3号、4号、5号、8号、9号、12号、16 号共8 个小种(表1、2),各小种出现频率依次为1.52、1.52、10.61、4.55、3.03、75.76、1.52、1.52,其中9 号为优势小种,菌株来源地均有分布;4号为区域性优势小种,主要分布在赣东北部分县市。2016年之前的菌株鉴定出8号、9号和16号小种[8],2016年后新增1号、3号、4号、5号、12号小种。依据感染鉴别寄主的毒力判断,4号为强致病力小种,5号为弱致病力小种。种群分布区域间存在差异,南昌县的向塘镇、莲塘镇和三江镇为同一县域,小种的分布依次为1号、3号、9号;5号、8号、9号;4号、9号,小种构成不尽相同。病菌小种以来源作物区分,1号、9号和12号小种来源于紫菜薹;4号小种来源于紫菜薹、大白菜、小白菜、芥菜和甘蓝;8号、9号和16号小种来源于大白菜;3号、5号、8号和9号小种来源于小白菜鉴。结果显示,同一小种可侵染十字花科不同种类蔬菜,同种蔬菜可被不同小种侵染而感病。然而,只有强致病力4号小种感染甘蓝几率较大,白菜类蔬菜几乎能被所有小种所侵染。表明十字花科种间作物的抗病性与小种致病性密切相关。

表1 菌株来源地与小种分布Tab.1 The collection places of strains and the distinction of physiologic race

表2 菌株来源作物与小种分布Tab.2 The hosts of strains and the distinction of physiologic race

2.2 气象因素对根肿病的影响

小白菜在根肿病圃按月分批播种,病情结果及试验期各月平均气温和降水量如图1所示。4月平均气温19.3 ℃,病株率88%,病情指数50;6月平均气温26.2 ℃,病株率和病情指数为100%和78;5月平均气温23.1 ℃,为93%和70;7—8月平均气温30 ℃左右,病株率和病指较5—6月降低,为79%和38,79%和34;9月平均气温24.3 ℃,病株率和病指再度上升至94%和65;10月平均气温20.7 ℃,病株率76%,病指53,显著高于7—8月;11月平均气温12.6 ℃,病株率和病指均显著降低,为18%和4。由结果可见,一年之中根肿病形成2个发病高峰,第一次高峰为6月,第二次高峰为9月,高温和低温均会对病情进展有抑制。

图1 2014年4—11月小白菜发病情况及各月平均温度和降水量Fig.1 The disease severity of Chinese mustard and monthly mean temperature and precipitation from April to November in 2014

分析降水量对小白菜根肿病的影响,4 月降水量213 mm,比6 月降水多,但病情较低;5 月降水量411 mm,根肿病发生较重;6—9 月降水量123~154 mm,月度之间降水量差异较小,但根肿病情差异较大,病株率和病情指数均呈U 型变化;10—11 月降水量由44 mm 上升至221 mm,但根肿病情减轻。由此可见,降水量对根肿病情的影响不如温度显著。

2.3 栽培方式对根肿病的影响

2.3.1 轮作对根肿病的影响 南昌9 号小种病田间轮作试验结果见表3。后茬作物小白菜在两种轮作方式中均有根肿病发生,与轮作前种植的小白菜比较,病情未见减轻。依据小白菜田间病株率与病指的变化值,水旱轮作根肿病似有加重发生的迹象。后茬作物为油菜或甘蓝,两种轮作方式根肿病均未发生。

表3 根肿菌9号小种田间轮作试验结果(2015,南昌)Tab.3 The result of rotation test in No.9 race field(2015,Nanchang)

婺源4 号小种病田间轮作试验结果见表4。两种轮作方式的后茬作物小白菜、油菜、萝卜或甘蓝均有根肿病发生,但病株率和病指有显著差异,其中以小白菜与油菜病株率和病指最高,甘蓝次之,萝卜田间少见病株。

表4 根肿菌4号小种田间轮作试验结果(2016,婺源)Tab.4 The result of rotation test in No.4 race field(2016,Wuyuan)

南昌县向塘镇紫菜薹基地是根肿病重发区域,耕作方式多为前茬种植水稻或西瓜,后茬种植紫菜薹。调查发现,同一田块不同年份无论是水旱轮作还是旱旱轮作,后茬紫菜薹根肿病依然严重(表5)。

表5 南昌县向塘镇9号小种田块轮作后根肿病发生情况Tab.5 The incidence condition of clubroot disease after rotation on the No.9 race field in Xiangtang Town Nanchang County

调查还发现,南昌县八一乡板联村连续种植双季水稻4 年的稻田,改旱地播种小白菜发生根肿病;南昌县莲塘镇溥林村双季稻区种稻数十年的几百亩成片稻田,改旱地种植小白菜,当季发生根肿病(表6)。

表6 南昌县多年稻田改种小白菜的根肿病发病情况Tab.6 The incidence condition of clubroot disease of Chinese mustard on the field planted rice for many years in Nanchang county

2.3.2 同科作物混播对根肿病的影响 4号小种和9号小种病田的小白菜、油菜单播及其混播病情结果见表7。9号小种田块,油菜不发病;小白菜单播病株率84.33%,病情指数52.19;与油菜混播后其病株率和病情指数分别下降,为69.67%和28.70。小白菜、油菜在4 号小种田块单、混播两者均发生根肿病,且病株率和病情指数均处于相对高位,未再现小白菜与油菜混播后根肿病情减轻现象。

表7 小白菜与油菜单播、混播病田试验结果Tab.7 The monoculture and mixture test result of Chinese mustard and rape in the diseased field

人工接种试验结果(表8)与大田试验结果相近。

表8 小白菜与油菜单播、混播人工接种根肿菌试验结果Tab.8 The monoculture and mixture test result of Chinese mustard and rape with artificial inoculated Plasmodiophora brassicae

3 结论与讨论

前期研究证实,十字花科蔬菜根肿病与病原菌的田间菌源量、土壤酸碱度、品种抗病性等因素密切相关。本研究证实根肿菌的致病性分化、气象条件和栽培方式也对根肿病的发生产生影响。

江西省蔬菜根肿菌致病性分化明显,鉴定出8 个生理小种。种群数量较前文报道[11]的3 个小种明显增多。种群结构趋于复杂,既有强致病力4 号小种出现,也有弱致病力5 号小种分布。9 号为全省优势小种,4 号为赣东北油菜产区优势小种。小种数量增多,一方面可能是之前鉴定的菌株数量不够多,存在遗漏;另一方面病菌可能存在适应性变异、突变,或农事操作、旅游等人类活动使外来菌源流入。

不同小种对十字花科种间作物的致病力差异显著。5号小种不感染鉴别寄主,但感染大、小白菜,是否还感染其他十字花科作物有待后续研究。9号小种对甘蓝类蔬菜和油菜致病力弱,对白菜类蔬菜致病力较强。4 号小种感染十字花科多种蔬菜,对油菜也表现出强致病力,但对萝卜的致病力相对较低。利用这一结果调整相应的小种重病区域十字花科蔬菜种植结构,可收到理想的控病效果。4号小种从无到有,并在江西婺源、景德镇、上饶等赣东北旅游资源丰富的县市高频出现,成为诱发江西省十字花科作物根肿病高风险小种,也从此终结了江西省油菜不发或轻发根肿病的历史。监测根肿病病菌生理小种变化,动态及其在鉴别寄主之外的致病力是江西省今后根肿病防治技术研究中的重要课题。

江西属亚热带湿润季风气候,春寒夏热,秋燥冬冷。年平均气温16~20 ℃,一月3~9 ℃,七月27~31 ℃。四季分明的气候特点对江西省蔬菜根肿病具有显著影响。月平均气温高于30 ℃,病株率可处相对高位,但病情指数较适温条件下显著降低;月平均气温低于12 ℃,不利于根肿病发生。随着气温的季节性变化,一年之中于6 月和9 月形成2 个根肿病发生高峰。据报道,温度影响休眠孢子的萌发,最适萌发温度24 ℃,随着温度的升高或降低,萌发率均逐渐下降[19-20]。江西省蔬菜根肿病随季节呈规律性变化,与温度影响到休眠孢子萌发率可能有一定关系。利用根肿病随气温变化的这一特性,调整作物播期有望在一定程度上控制或减轻根肿病情。Strelkov 等[21]认为降雨量影响根肿病情。研究结果显示,适温条件下强降雨加重病情,但总体而言,降雨量对根肿病的影响关系并不密切,这可能与蔬菜种植过程中田间水份管理能够满足蔬菜生长和病菌侵染繁殖的需要,因而掩盖了降水量对根肿病的真实影响。

胡琼等[22]调查发现不同的前茬作物影响油菜根肿病情,与非寄主植物轮作是有效防治根肿病的栽培措施。本研究尚未得到十字花科作物与水稻、西瓜、玉米等非十字花科作物短期轮作减轻根肿病情的试验结果。婺源县溪头乡田间种植模式多为一季水稻与油菜或当地白萝卜轮作。自该乡发现油菜根肿病发生以来,病害迅速蔓延,病情日益加重,未见轮作产生效果,多数田块病苗率高达70%以上,病情指数40%以上,局部出现成片死苗现象。南昌县向塘镇紫菜薹基地,菜农虽然每年采取轮作方式,但根肿病依然发生严重,以致不得不逐年调减紫菜薹种植面积。因此,以上述作物进行短期轮作调控根肿病毫无效果。值得注意的是数年甚至数十年的水田改做旱地,首次播种小白菜依然发生根肿病。农事操作可传播病原菌,种子表面也不排除带菌现象,仅此田间偶见根肿病株尚有可能,但病株率达到百分之几唯恐病菌源量不足。于晓坤等[23]报道人工接种漂浮育苗接种的孢子悬浮液带菌量在103~107个/g时发病程度与带菌量呈正相关,每克土壤中休眠孢子含量低于103个寄主少发病或不发病。故此推测,种稻数十年的水田改为旱地依然发生根肿病可能是由于根肿菌休眠孢子在土壤中存活时间长,也可能是灌溉水携带病菌休眠孢子流入稻田沉积富集所造成。因此,在实际生产过程中,水旱轮作对根肿病的控制效果十分有限。

在根肿菌9 号小种的病田和盆栽单播与混播试验中,小白菜单播的病情均重于与油菜混播后的病情。在根肿菌4号小种的病田和盆栽单播与混播试验中,没有出现小白菜与油菜混播病情较小白菜单播时减轻的现象。由于油菜抗9 号小种,感4 号小种,小白菜感9 号和4 号小种,因而推测油菜根系分泌物中可能存在化感物质,不抑制4号小种,但可抑制9号小种的病菌休眠孢子萌发及其对寄主根系的侵染,从而使与之混播的小白菜根肿病情亦得到减轻。如上述推测成立,不同根肿菌生理小种的致病力应与其对十字花科作物根系分泌物中某些组分的敏感性差异有关。Ludwig-Mülller 等[24-25]研究发现一些非十字花科植物,如番木瓜,旱金莲和白木犀草等也可以被根肿菌所侵染。在这些非十字花科植物根部感病后,其根部的某些硫代葡萄糖苷的含量会明显的上升或下降。因此,寻找影响9号小种的物质,探寻其作用机理,或证实其它影响因素的存在,均有待进一步深入研究。