明末清初碑帖刻工刘光暘小考

2021-11-16曲阜师范大学书法学院山东曲阜273165

韩 洋(曲阜师范大学 书法学院,山东 曲阜 273165)

刘光暘(生卒年不详),字雨若,安徽旌德人。作为明末清初著名碑帖刻工,当时不少精良刻帖均出自其手,包括冯铨《快雪堂法书》、卞永誉《式古堂法书》等,另外,他还翻刻有《集王圣教序》《九成宫醴泉铭》等名碑。同时,其精湛的摹勒技艺也为不少书家所赏识,并愿与之结交,像董其昌、王铎等均与其建立有较长时间的交往关系。清初他还凭借摹勒碑帖、鉴定古物等才能,受到顺治赏识,入列鸿胪寺序班。但可能囿于其刻工身份,目前对其专门研究依然较少,今笔者结合相关史料试对其身世经历、交往活动、摹勒碑帖等试作考稽如次,以期其形象更加丰满、清晰。

一、姓名问题——是“刘光暘”还是“刘光扬”?

关于刘光暘姓名,有两种说法,一为“刘光暘”,一为“刘光扬”。在此,结合所见刘氏摹勒碑帖署名,及传世文献记载分析如下:先来看刘氏摹勒碑帖中署名“刘光扬”的情况,目前笔者所见共有5处,其中刻帖当中两处:一是在其自刻的《翰香馆法帖》中收录有顺治皇帝为其所颁《诰命》一则,①该诰命并非原件,而是刘光暘根据诰命内容集董其昌书法而成,但其名字应不会弄错。见刘光暘.翰香馆法书·卷十,山西人民出版社,1999年,第41-45页。其中有:“鸿胪寺序班刘光扬饶有任事之才”等语,像这一类官方文书不会弄错授受者的姓名,并且该帖又由其自刻,不存在弄错姓名的可能性,因此这是其姓名应为“刘光扬”的有力证据。二是清初为卞永誉主持上石的《式古堂法书》,该帖卷一所收小楷《曹娥碑》后有署名“光扬镌”三字。[1]17碑刻、墓志当中3处:分别为清顺治十八年(1661)《文昌殿碑》、[2]161康熙二年(1663)《黄善胤墓碑》、[2]62,15康熙十八年(1679)年《祖泽溥墓志》,刻款署名均为“刘光扬”。[2]63,137除所摹勒碑帖外,宋荦所作《刘鸿胪歌》[3]48-49是研究刘氏身世最重要的文献资料之一,起首两句:“宣城刘叟名光扬,年过六十鬓发苍。”即点出其姓名应当是“刘光扬”,该诗歌为宋荦专为刘氏所作,因此不大可能弄错其姓名,这样一来其姓名为“刘光扬”应无问题。

再来看其摹勒碑帖当中署名“刘光暘”的情况,目前所见共有4处:其中刻帖当中两处:明末清初为冯铨摹勒的《快雪堂法书》,帖末刻款署名“宛陵刘光暘雨若摹勒”;清顺治六年(1649)为李化熙摹勒的《二十帖》刻款署名“顺治己丑宛陵刘光暘雨若甫摹勒”;[4]1100碑刻、墓志当中两处:明天启四年(1624)董其昌书《释迦如来成道记并跋》,刻款署名“宛陵刘光暘模勒”;[2]59,158-160明崇祯十六年(1643)《刘继祖及妻二李氏董氏郑氏合葬志》,刻款署名“宛陵刘光暘镌”。[2]60,123另外乾隆本《旌德县志》卷八刘氏小传其姓名亦作“刘光暘”,[5]252那么两个姓名究竟孰是孰非呢?从以上分析看,两个姓名刘氏应当都曾使用过,也都为其认可,并且“暘”“扬”二字读音亦相同。不过从上文归纳来看,其姓名的使用似乎也呈现出一定的规律性:即入清之前基本上使用的是“刘光暘”,入清后则多使用“刘光扬”,说明“光暘”应是其原名。这从其名、字的关系上也可窥其一斑:“暘”字,《说文解字》释为:“日出也,从日,昜声。”[6]138正好与其字“雨若”形成对应关系,这也是古人取名、字的常用方式之一。综上,刘氏有“光暘”与“光扬”两个姓名行世,其原名应为“光暘”。但其使用两个姓名容易误将其视作两人,这也正是需对其名字进行辨析的原因所在。为行文方便,拙文中暂时按照“原名优先”的原则,称其为“刘光暘”。

二、官列鸿胪寺序班问题

宋荦之所以为刘光暘作《刘鸿胪歌》,是因为其曾在顺治至康熙年间官列鸿胪寺序班。乾隆本《旌德县志》对此记述较为详细:

刘光暘,字雨若,乔亭人。生性聪慧,凡先代宝器及历朝名贤字画真赝皆能辨识。工篆刻,顺治初,受知于益都太宰冯谧携之至京,令镌《快雪堂法帖》,进呈称旨。召见,上以王右军墨迹试之,一真一伪,立判不讹。又外域进有金炉,炉后有记载。上按其字询之,光暘奏对:此非炉也。某朝某年乳母进某太子饮乳御器。上深异之。赐号“古董”。嗣是天恩优渥,与之官,不受。御书“特赐清班”四字赐之,授以鸿胪寺序班之职。洵异数也。[5]252

上述引文表明刘光暘受到顺治帝赏识主要是基于以下两种才能:首先是他摹勒法帖的技艺,其所刻《快雪堂法帖》(按:应作《快雪堂法书》)进呈后获赞赏。其次是他鉴定法书及古器物的眼力。作为一名刻工,能够受到皇帝的召见,并受到赏识,进而授予官职,在古代刻工当中可以说是绝无仅有的,因此即使地方志修撰者都认为此类事情为“洵异数也”。

刘光暘入列鸿胪寺序班之后,仍然颇受顺治帝赏识,宋荦《刘鸿胪歌》中写道:“官列鸿胪承帝眷,从兹出入文华殿。退朝常得奉宸游,日下人争识君面。”[3]48-49这种记述也并非没有依据,在刘光暘担任鸿胪寺序班后,顺治帝还曾向其颁布《诰命》,授予登仕佐郎之职:

奉天承运,皇帝制曰:锡类乃朝廷之典,服劳为臣子之常。尔鸿胪寺序班刘光扬,饶有任事之才,恪尽服官之职,适逢庆典,用锡恩纶,兹以覃恩授尔为登仕佐郎,锡之敕命,于戏!钦兹纶綍之荣,益励忱恂之谊。顺治十八年正月初九日。[7]卷十41-45

登仕佐郎虽也并非什么实职,且品秩较低,但从中能够看出刘光暘是受到顺治帝重视的。这对于作为刻工的刘氏来说无疑也是极为荣耀的。因此他才会将《诰命》刻入其自刻的《翰香馆法书》当中。并且根据上述引文,可以对刘光暘入列鸿胪寺序班的时间做进一步分析,该诰命颁布于顺治十八年(1661)正月初九日,说明此时刘光暘正于鸿胪寺序班任上。在此之前的顺治十三年(1656),刘氏还曾奉旨重摹《九成宫醴泉铭》,①详见拙文第四部分“翻刻本《九成宫醴泉铭》”的分析。因此刘氏入列鸿胪寺序班的时间应不晚于此年。又根据清人王崇简(1602—1678)对刘光暘《翰香馆法书》的题跋:“(刘光暘)恭遇世祖章皇帝,名侍内庭受今职,当代无不知刘君矣。”[7]卷十36这里称顺治为“世祖章皇帝”,说明其已逝世,而其中提到的刘光暘所受的“今职”指的应即为鸿胪寺序班一职,说明刘氏在康熙年间仍任职鸿胪寺。目前发现刘光暘唯一一件结衔“鸿胪寺序班”的作品是康熙十八年(1679)《祖泽溥墓志》,[2]63,137说明他此时仍有可能担任该职。综上,刘光暘至迟于顺治十三年(1656)就已入职鸿胪寺序班,并应任职至康熙年间。

三、与董其昌、王铎的交往活动

书法史上杰出的碑帖刻工往往与书法家存有交往关系,如唐代刻工邵建和、邵建初兄弟与柳公权;明代刻工章简甫与文徵明之间皆可作如是观。刘光暘作为明末清初著名的碑帖刻工,自然也与当时的书法家群体有着密切的交往关系,像书家董其昌、王铎等均在其“朋友圈”之列,以下结合史料对刘光暘与他们的交往活动做具体论述。

不同于以往刻工,刘光暘与董其昌、王铎等书家在交往方式上更为多样:首先董、王二人均曾为刘光暘临摹法帖或书写作品,以备其刻帖之用。在刘氏自刻的《翰香馆法书》中,收录有多件董其昌与王铎的临摹作品,大都专为刘氏所书。如董其昌临颜真卿行书《刘太冲序帖》:“此序颜鲁公真迹,不知何年刻石太学,余署北司成搨得数本,时复习之,书为雨若丈。董其昌。”[7]卷十29-30除此之外,天启五年(1625),董其昌还为其临摹有米芾《苻命帖》:“右临米元章苻命帖,乙丑二月董其昌为刘雨若丈书。”[7]卷十31-34除董其昌外,刘光暘与王铎交往也较为密切,崇祯十四年(1641),王铎就曾对刘氏翻刻的《集王圣教序》作有题跋(关于该碑,下文有详述),说明二人当时应有过从。因此王铎也曾为其临摹不少书作:包括节临《淳化阁帖》卷二钟繇《白骑帖》、卷五《隋人法帖》;以及《真赏斋帖》本钟繇《荐季直表》等。并且在钟繇临作题跋中,明确提及这些书作供刘氏刻帖之用:“丁亥十月书,勒石付之刘雨若,亦一段韵事也,十樵王铎识。”[7]卷九34除临摹前代法帖外,王铎还自书一些书作赠予刘光暘,如《翰香馆法帖》收有王铎《论书语》一则可能就属于这种情况。[7]卷九31-32除收入《翰香馆法书》的作品外,顺治七年(1650)五月王铎还曾临有《琅华馆学古帖》赠予刘光暘:“庚寅五月十一日,时在三弟龙松馆,大雷震惊,异常兼雹,迫急书此,为雨若词丈,其韫藏之。”[8]1411-1413该帖共收王铎所临唐太宗、褚遂良等四人法书五种,从题跋内容来看,该帖亦是王铎专为刘光暘临写,说明王铎对刘氏还是相当看重的。

刘光暘也会将自藏法书、刻帖与董其昌、王铎等共同鉴赏,并请他们作跋。作为一名刻工,刘光暘不仅善于摹勒碑帖,还善于鉴定,根据前引《旌德县志》,因其鉴定眼光特异,顺治帝甚至赐号“古董”。其眼光的练就应与他本人收藏一些法书、刻帖有关。从目前所见资料来看,其收藏至少包括李白草书《爱酒帖》(传)、米芾《蝶恋花词》《行书手札》、文徵明小楷《岳阳楼记》《前后赤壁赋》等,此外还有一些前代刻帖,如《宣和秘阁续帖》等。刘光暘会将这些藏品与书家共同鉴赏并作跋:崇祯九年(1636)四月他曾将所藏《宣和秘阁续帖》与董其昌鉴赏,董氏并为此书写题跋如下:“刘雨若雅好翰墨,尤能博古,出视《宣和秘阁续帖》,为致佳,有赵文敏鉴定,评书者谓在《淳化帖》之上,更精好刻于禁中。此本纸墨焕发,神采奕奕,当为法书甲观。余将南行,闻雨若刻入《翰香馆》,何日果此缘也?癸酉四月朔董其昌题。”[7]卷二27-30此时距董其昌去世仅有半载光景。而王铎为刘光暘鉴定、作跋的藏品则更多,其重要藏品几乎均有王铎题跋,并且有些藏品并非题跋一次,而是反复数次,典型代表为米芾书《蝶恋花词》,前后共书写题跋三次,其中有明确题跋时间的一次是在顺治六年(1649)。在这些作品中,题名李白草书的《爱酒帖》当为伪作,但王铎仍为其写下了如下跋语:“雨若刘君善鉴,得李太白书,类诗取其神气,超然飘飘自如。己丑九月王铎题。”[7]卷五30从这则题跋的内容看,王铎所言并不完全客观,而刘光暘似乎也有借其题跋来为其藏品“验明正身”之意。除董、王二人外,刘光暘还曾请书家米万钟为其所藏米书作跋:“先南宫书此卷,骨法气韵又非《天马》《龙井》所能伯仲者,所谓南海尚有十尺珊瑚树,石季伦能不叹漏网耶!书为雨若词丈。石隐裔万钟跋。”[7]卷七32-33除当时的书家外,刘光暘还与一些鉴藏家有所过从,如他曾与清初大收藏家孙承泽共同鉴定孙氏所藏《洛神图》,虽然其鉴定意见并未为孙氏所接受。[9]64由此可见刘氏通过法书、碑帖的鉴赏活动,与当时一些知名书家、鉴藏家建立起了一定交往关系。

董其昌、王铎还都曾将刘光暘推荐给他人摹勒碑帖,无形中提高了其知名度。董其昌向王崇简推荐刘氏,以摹勒其自书的王父墓表:“昔董文敏为先大夫墓表至良乡官舍书之,其昌曰:‘必得刘雨若摹刻可传也。’”[7]卷十36根据《王崇简年谱》,他请董其昌撰写墓表的时间是在天启四年(1624),[10]197该题跋应作于此时。并且就在当年,刘光暘还摹勒完成由董其昌所书《释迦如来成道记并跋》,这都说明当时其摹勒技艺就已获得董氏认可,因此向他人推荐也在情理之中。王铎则将刘氏推荐给李化熙(1594—1669)摹勒《二十帖》,《二十帖》内容为王铎、刘余祐二人致李化熙尺牍二十余通,主体为王铎所书,占二十通之多,①关于《二十帖》内容可参见薛龙春.王铎年谱长编·下册. [G].北京:中华书局,2019:1100—1103。该帖帖名应即源于此。王铎推荐刘光晹的尺牍亦收入该帖当中,详见下文对《二十帖》的考述。虽然董、王二人向他人推荐刘光暘多是为摹勒自身书法,但此种推荐活动,会进一步提高刘光暘知名度,并扩大其交往范围,这对刘氏来说无疑十分有利。

除交往方式较为丰富多样外,刘光暘和董其昌、王铎的交往时间也较长:以董其昌为例,前文提及天启四年(1624),董其昌曾请刘光暘摹勒《释迦如来成道记并跋》;至崇祯九年(1636)四月他又为刘氏所藏《宣和秘阁续帖》作跋,前后时间跨度长达十二年。与王铎交往的时间至少也有十年:明崇祯十四年(1641)王铎曾为刘氏翻刻的《圣教序》作跋;至清顺治七年(1650)七月,王铎又为其所藏文徵明小楷《岳阳楼记》作跋。因此与前代刻工相比,刘光暘与书家间不再只是短时合作关系,而是长期交往关系。

四、摹勒碑帖活动考述

刘光暘摹勒碑帖众多,宋荦盛赞道:“十年海内盛翰墨,短碣丰碑尽镌刻。”[3]48-49其中刻帖数量似相对较多,据清蒋光煦《东湖丛记》记载:“刘雨若名光暘,所摹帖有《翰香馆帖》五卷、许氏《鼎阁帖》五卷、王孝仪《雪庵米帖》《井底十七帖》《唐太宗屏风帖》、冯氏《快雪堂帖》。”②蒋氏所著录刘光暘摹勒的各种刻帖,除《翰香馆帖(法书)》《快雪堂帖(法书)》外,几不见于其他文献记载,尚待考证。见清蒋光煦《东湖丛记》卷六“章简甫刘雨若”条,《丛书集成续编》第92册,上海书店出版社,1994年,第776-777页。可见刘光暘所摹勒的刻帖数量相当可观。其他碑志虽相对较少,但也有像翻刻本《圣教序》及《九成宫醴泉铭》等重要碑刻。在此结合文献,对刘光暘摹勒碑帖活动略作考述(碑帖细目可参见文末列表)。

1.自刻帖——《翰香馆法书》

刘光暘有自刻帖《翰香馆法书》一部,这在之前的碑帖刻工当中是很少见的。比刘氏稍早的苏州刻工管一虬,以及同时代的陕西刻工张翱,虽然他们在摹勒碑帖方面也很知名,但都没有自刻帖传世。根据刻款,该帖完成的时间当为康熙十四年(1675)。首先从该帖的卷次看,该帖共分十二卷(含附录二卷),共收录自魏钟繇至清初虞世璎书作140余件,属于规模较大的历代丛帖,这在清初的刻帖当中也是不多见的,说明刘光暘对该帖应是相当重视的。其次从刻帖的底本来源上,大致可分为以下三种类型:一是摹自前代刻帖,此类以卷一、二中所收王羲之书作为代表;二是来自刘光暘自藏的前代法书。如米芾《蝶恋花词》、文徵明小楷《岳阳楼记》《前后赤壁赋》等,这些法书多请书家作有题跋,这在前文中已有所发覆,在此不再赘述。三是书家为刘光暘书写的作品,主要是董其昌、王铎所书较多,其中董其昌有7种,王铎有4种。再次作为一部清初的刻帖,它的特色还在于收录有明代书家及当时书的作品,如文徵明、董其昌、王铎、虞世璎等,这在当时的刻帖当中是很少见的。根据前面的分析,《翰香馆法书》的完成时间应是康熙十四年(1675),这一时期的刻帖,尤其是顺治及康熙前期的历代丛帖,收录书家的下限一般定于元代,明代书家基本不收,如当时著名的《快雪堂法书》《秋碧堂法书》《式古堂法书》等无不如此,但《翰香馆法书》却予以收录,这是它体例上区别于当时其它刻帖的不同之处。

2.为他人刻帖

(1)《快雪堂法书》

该帖由冯铨(1595—1672)撰集,为历代丛帖,全帖共分为五卷,收录从东晋王羲之到元赵孟頫的书作共计79件。帖末有“宛陵刘光暘雨若摹勒”刻款。是刘光暘刻帖当中最为知名的一部。关于《快雪堂法书》的时间,由于史料缺乏等原因一直没有定论,一般认为是在清初,近人张伯英甚至直接将其视为明代刻帖:“重摹古刻,不详其所自也,致观者无由取证,明刻书帖大率如是,不能专责《快雪》也。”[11]31容庚根据《快雪堂法书》所刻《洛神赋》后冯铨写于崇祯十四年(1641)的题跋,认为该帖“摹镌当始于此时。”按照以上两种观点,《快雪堂法帖》法书的刊刻时间当是在明末。客观来看,冯铨的题跋虽写于崇祯十四年,但不能证明该帖刻于当时,因为刻帖中所选的题跋往往要早于刻帖。王连起据此认为该帖“摹刻时间或开始于此后不久”则更加严谨。[12]2而据前引《旌德县志》的记载,该帖由刘光暘摹勒于顺治初年。为便于问题探讨,再次引述如下:“刘光暘,字雨若,乔亭人……顺治初,受知于益都太宰冯谧携之至京,令镌《快雪堂法帖》,进呈称旨。”此处“益都太宰冯谧”似乎是冯铨的讹误,这一记载又表明《快雪堂法帖》当刻于顺治初年。综合以上各种观点,《快雪堂法书》摹勒时间当在明末清初,但具体时间尚难确定。

《快雪堂法书》名重艺林,后世对其推崇有加,但也并非没有批评之声,清代杨宾就说道:“宛陵刻工刘光暘雨若甚有名,涿鹿冯氏《快雪堂》其所刻也。然惟蔡苏黄赵诸书可观,余则恶矣,大都在马天游、米典六下。”[13]卷八196并且他将批评的重点集中到了刘光暘的翻刻本上:“《快雪堂帖》乃涿州冯氏所刻本不甚恶,若刘光暘翻刻本则恶矣。然今行世者皆刘刻也……《快雪堂》有刘雨若翻刻本,世多归咎于雨若,近观冯氏本无毫发之异,当必有信余言者。”[13]卷六150也认为原刻要优于翻刻。就笔者所见资料,尚未发现刘光暘翻刻《快雪堂法书》的记载,杨宾所说的翻刻本可能指的是《翰香馆法书》卷三所标的《快雪堂法书》,其中收录的王羲之《乐毅论》与王献之《洛神赋十三行》亦见于冯铨的《快雪堂法书》卷二,说明刘光暘在摹勒《翰香馆法书》时,应曾利用过《快雪堂法书》的钩摹底本。当时可能即有好事者以此来冒充《快雪堂法书》,杨宾亦未加细审,误以为刘光暘曾有翻刻本。

(2)《二十帖》

该帖张伯英著录为《王、刘诗牍一卷》。[11]246容庚《丛帖目》著录的《琅华馆帖》七卷本之卷六即是该帖。①容庚所见王铎《琅华馆帖》七卷本,是由多部单帖鸠集而成。薛龙春对此有所辨析。详见薛龙春《王铎刻帖考论》,中山大学艺术史研究中心编《艺术史研究》第11辑,2009年12月,第397-398页。下文中所论《论诗文歌》一帖,亦收入《琅华馆帖》七卷本之卷六。文中不再单独标注。该帖由李化熙(1594—1669)撰集,内容主体为王铎至李化熙尺牍二十通,该帖之名可能即源于此。其摹勒时间是顺治六年(1649),帖末刻款“顺治己丑宛陵刘光暘雨若甫摹勒”。可知其为刘光暘摹勒无疑。李化熙是经由王铎推荐,才得以请刘氏来摹勒该帖。王铎推荐刘光暘的尺牍亦被收入该帖当中:“刘雨若善镌书,旌德佳士也,当是伏灵芝后第一腕。仆字率尔涂鸦,宜覆瓿耳,不宜划劙佳石,伤混沌之面目,又益仆一重辜矣。启五弦老阁下神仙。弟铎拜。”[4]1103其中“五弦老阁下”即指李化熙。在该尺牍当中,王铎将刘光晹与唐代刻石名手伏灵芝相提并论,并认为是伏灵芝之后第一人,可见对其摹勒技艺推崇备至。

(3)《知止阁帖》

该帖清初由孙承泽(1593—1676)撰集,亦为历代丛帖,其中所收米芾书作较多。该帖全帙已难寻觅,但从相关文献记载看《知止阁帖》由刘光暘操刀的可能性较大:孙承泽曾将自藏的“领字从山本”《兰亭》上石,孙氏作跋时提道:“因与刘居士雨若经营三月,始登至石。”[14]85这说明孙氏翻刻的《兰亭》是由刘光暘操刀的。而该帖亦被收入《知止阁帖》当中。张廷济在论及《知止阁帖》时也说道:“北海刻帖必倩旌德刘雨若。”[15]326因此在没有其他新资料发现的前提下,暂将《知止阁帖》摹勒者定为刘光暘。

(4)《式古堂法书》

该帖清初由卞永誉(1645—1712)撰集,为历代丛帖。全帖共分十卷。从刻款时间看,该帖当摹勒于康熙二年(1663)至康熙六年(1667)年之间。该帖卷一《曹娥碑》卞永誉题跋后有“光扬镌”刻款,该帖卷二所收王羲之《十七帖》的钩摹底本也由刘光暘提供给卞氏使用,说明该帖由其操刀无疑。

(5)《论诗文歌》

该帖是刘光暘为张缙彦所刻。张缙彦字濂源,号坦公,是王铎一生较为重要的友人之一。该帖内容包括王铎所书《论诗文歌》 《坦公邀饮吕园五律四首》 《与坦公书六通》以及张缙彦和诗。张氏在《王觉斯先生传》中已提到王铎有“《琅华馆》 《二十帖》《银湾帖叙》及《马夫人行状》《论诗文歌》诸石刻盛传都下。”[16]178并且张氏还作有题跋:“刘禹(雨)若、张飞卿,镌搨名手,见余架上有觉斯先生诗歌一卷,字体流动,请出之。两人贫且老,雅尚如此,良足异也。无是道人缙彦号坦公记于归云轩中。”[17]280题跋当中的张飞卿指的是陕西刻工张翱,亦为当时著名碑帖刻工,由此可知该帖并非刘光暘独立摹勒,而是与张翱合作完成。根据薛龙春考证,该帖当刻于顺治九年(1652)至顺治十七年(1660)年之间。[18]406

3.碑志

(1)《释迦如来成道记并跋》

该记刻于明天启四年(1624),刻款为“宛陵刘光暘模勒”,是目前所见刘光暘有确切纪年的最早作品,董其昌书并跋。《释迦如来成道记》原文为唐王勃所作。董其昌在跋文当中交代了该记上石原委:“京师明因寺僧永寿,昔年欲刻此记于石幢,散施诸方,时达观禅师在都下,度夏于潭柘,谓舜上人曰:‘必得董史公书。’舜上人砻石以待,遂逾二纪,比予再入春明,上人年六十余矣,观师语有如受记,而上人坚固之愿,何可负也,因书以付之。”[11]318刘光暘得以摹勒该记,可能也与董其昌推荐不无关系。前文也已提及就在本年,董其昌还曾推荐刘氏摹勒王崇简之父的墓志。张伯英曾见该记初拓本,并对刘光晹的摹勒水准赞誉有加:“此记既香光经意之书,雨若奏刀亦极矜慎,传神阿堵,虽董氏自刻诸帖罕能及者。今日得其初本,几于宋拓比重……此文、此书、此刻谓之三绝可也。”[11]318

(2)翻刻本《圣教序》(北京东岳庙本)

该碑于明崇祯辛巳(1641),由内阁中书黄衍相(六治)出家藏《圣教序》唐拓本,嘱刘光暘翻刻于北京东岳庙。清人张廷济对该碑记述较详:“又覆刻不全本:《黄六治翻本》……此残叶十五行,今年盛夏老友金范湖所贻,骨格清腴,风神谐畅,是咸亨子本中之至肖者。后有崇祯十四年辛巳王孟津手跋,称原本为黄六治中翰所藏,宛陵刘雨若摹勒,刘为二百年刻石第一手,宜它复本莫与之并此,虽不全,可作平章翻本之的矣。”[15]278-279从中也不难看出张廷济对刘光暘技艺的推崇。引文中提及的王铎为该碑所作题跋,具体内容如下:“中翰黄六治家藏唐拓《圣教序》,非优孟衣冠,真龙象也……宛陵刘雨若摹勒上石,予尝坐卧其下,如登右军之堂。辛巳六月,王铎题。”①转引自薛龙春《王铎与集王字碑》,薛龙春,王铎四题,四川人民出版社,2020年第38页。说明王铎应亲自观摩过该碑,并认为刘光暘所刻得王羲之书法神髓。杨宾对此本亦有题跋:“此刻乃崇祯辛巳岁,中书黄六治出家藏唐拓本,属刘雨若刻于北京东岳庙。有王铎题跋,(康熙)癸未冬始见拓本,求之不得,盖碑毁已四年矣。”[19]17根据其记述,可推断出该碑应毁于康熙三十八年(1699)。

(3)翻刻本《九成宫醴泉铭》

宋荦《刘鸿胪歌》中提道:“《玄秘塔》《九成宫》,经年摹勒何其工。”证明刘光暘曾翻刻有欧阳询的《九成宫醴泉铭》。该碑据清内府所藏《九成宫醴泉铭》旧拓,于顺治十三年(1656)奉旨重摹上石。[11]314张伯英曾见拓本,其上有刘宗正题跋:“率更奉敕书《醴泉铭》,特为艺院所宝……皇上万机之暇,品骘古今法书,雅欲表章,因出示此帖,楮墨完好,锋颖神采,奕奕浮动,诚稀有之珍也。复念流传既少,后人得见为难,爰付良工,重加摹勒,垂示来兹。”[11]314可见该碑确由顺治下令翻刻。并且根据拓本,张氏推测其可能正是出自刘光暘之手“又当时如刘雨若辈尚在,内廷供奉,不乏临摹高手,宜非草草上石。”不过这一推断也说明该碑重摹时可能并未留有刻工刻款,但结合以上文献记载,可以初步确定刘光暘在内府任职期间翻刻有《九成宫醴泉铭》。

(4)《文昌殿碑》

该碑全称为《重修文昌殿记》,摹勒于清顺治十八年(1661)二月,刻款为“宛陵刘光暘镌”。主要记述顺治帝赐金重修北京城南文昌殿等事,由时任吏部尚书、内秘书院大学士金之俊(1593-1670年)撰文,工部尚书、内弘文院大学士李霨(1625—1684)书丹。该碑应属官方立碑,刘光暘镌刻此碑时应当正任职于鸿胪寺序班。

(5)《祖泽溥墓志》等

刘光暘所刻墓志似不多,仅见三方:明崇祯十六年(1643)《刘继祖及妻二李氏董氏郑氏合葬志》、康熙二年(1663)的《黄善胤墓碑》及康熙十八年(1679)《祖泽溥墓志》。前两方刻款分别为:“宛陵刘光暘镌”“宛陵刘光扬摹勒”。较为重要的是《祖泽溥墓志》,该志是由沈荃撰文,梁清标篆盖,杨正中书丹。墓主祖泽溥为祖大寿(1579—1656)之子,生前曾任福建总督等职。该墓志刻款为“鸿胪寺序班刘光暘镌”,是目前所见唯一一件刘氏署有历官衔名的碑志,是其曾入鸿胪寺序班的重要依据。

除上述碑帖外,宋荦《刘鸿胪歌》还提道:“《琅华馆》与《快雪堂》,至今处处生颜色。”据此,刘光暘应摹勒过题名“琅华馆”的刻帖。琅华馆为王铎书斋斋号,地点在北京,由王铎于崇祯己卯、庚辰间(1639—1640)构筑。笔者目前所知题名“琅华馆”的刻帖有三种:一是《琅华馆帖》二卷本,张伯英《法帖提要》有著录,而容庚《丛帖目》著录的《琅华馆帖》七卷本则是二卷本掺杂王铎其他刻帖构成,已非其本来面目。②如前脚注所述,容庚所见王铎《琅华馆帖》七卷本,是由多部单帖鸠集而成。由于当中收入了前文述及的《论文诗歌》,而该帖又由刘光暘与陕西刻工张翱共同完成,因此容庚得出了《琅华馆帖》是由此二人摹勒的结论。其实并非如此,《琅华馆帖》二卷本,经薛龙春考证应为张翱一人所刻。[18]398二是《琅华馆真迹》二卷,张伯英《法帖提要》、容庚《丛帖目》皆有著录,该帖是由张翱与其子张尔楫共同摹勒完成,殆无疑议。由此以上两种题名“琅华馆”的刻帖均与刘光暘无关。第三种是《琅华馆崇古帖》,吴元真《增补法帖提要》著录,内容为王铎临帖六种及《与年兄书》一种,国家图书馆存有藏本,[20]313-314但就笔者目前所见资料看,未见著录有刻工信息,因此也无从判断该帖是否出自刘光暘之手。进一步的研究则需结合拓本进行分析。①笔者在国家图书馆“馆藏目录”中未查询到题名“琅华馆崇古帖”的刻帖,推测该帖帖名可能是吴元真在著录时临时所定。但查询到题名“古帖多书札帖”的拓本,其“丛编项”属于《琅华馆法帖》,疑似吴先生著录的“琅华馆崇古帖”,但由于该拓本有裂痕需修复,暂不提供阅览,因此一时无法进行核实。因此,宋荦所提及的,由刘光暘摹勒并题名“琅华馆”的刻帖,其具体所指仍然很难确定,姑且存疑。但宋荦《刘鸿胪歌》是专门为刘氏所作,况且当时刘氏仍然健在,因此对于他是否参与摹勒题名“琅华馆”的刻帖当不会搞错。因此,刘光暘曾摹勒过题名“琅华馆”的刻帖是很有可能的。另外,前文中所引的宋荦《刘鸿胪歌》中,还曾言及刘光暘翻刻有柳公权《玄秘塔碑》:“《玄秘塔》《九成宫》,经年摹勒何其工。”但该翻刻碑除宋荦记述外,鲜见其他文献记载,有待进一步考证。

五、小结

首先从摹勒碑帖的时间跨度看,刘光暘刻工生涯应较长,至少超过50年。目前所见其最早作品为明天启四年(1624)摹勒的董其昌书《释迦如来成道记并跋》,而其最晚作品为康熙十八年(1679)的《祖泽溥墓志》,两者时间跨度达55年,由此可见刘氏刻工生涯之长。据此也可对其生卒年试作推断:假设他摹勒《释迦如来成道记并跋》时为20岁,那么他应生于1604年,康熙十八年(1679)时他应为75岁,这样看来,其享年至少应在70岁以上。宋荦作《刘鸿胪歌》时也明确提到当时他已年逾六旬:“年过六十鬓发苍”,因此其享年70岁甚至更高还是很有可能的。

从摹勒碑帖的地域来看,刘光暘所摹勒的碑帖主要集中在北方地区,尤其是北京周边地区,作为一名南方刻工,他长期在北方摹勒碑帖的原因应当与北方地区,尤其是北京周边缺少优良刻工有关。除刘光暘外,前文提及的陕西籍著名刻工张翱,也常被延请至这一带摹勒碑帖。②张翱自明末开始就在北京周边刻有不少碑帖,可参见于博《张翱、张翔所镌刻石一览表》,于博《明代刻帖研究》,吉林大学博士学位论文,2017年12月,第208页。但就刻帖方面来说,这又与当时刻帖中心地域北移有关:明代中后期,江浙地区一直是刻帖活动的中心,但明末清初北方收藏家群体崛起,他们纷纷将自己手上的法书名迹摹勒上石,由此产生了一批质量精良的刻帖,像冯铨《快雪堂法书》、梁清标《秋碧堂法书》、卞永誉《式古堂法书》等均在此之列,根据前文考述可知,这些刻帖中有相当数量是由刘光暘摹勒上石,因此可以说,他是明末清初最为重要刻帖刻工,这也正是今天在相关碑帖研究中不能忽略他的原因所在。

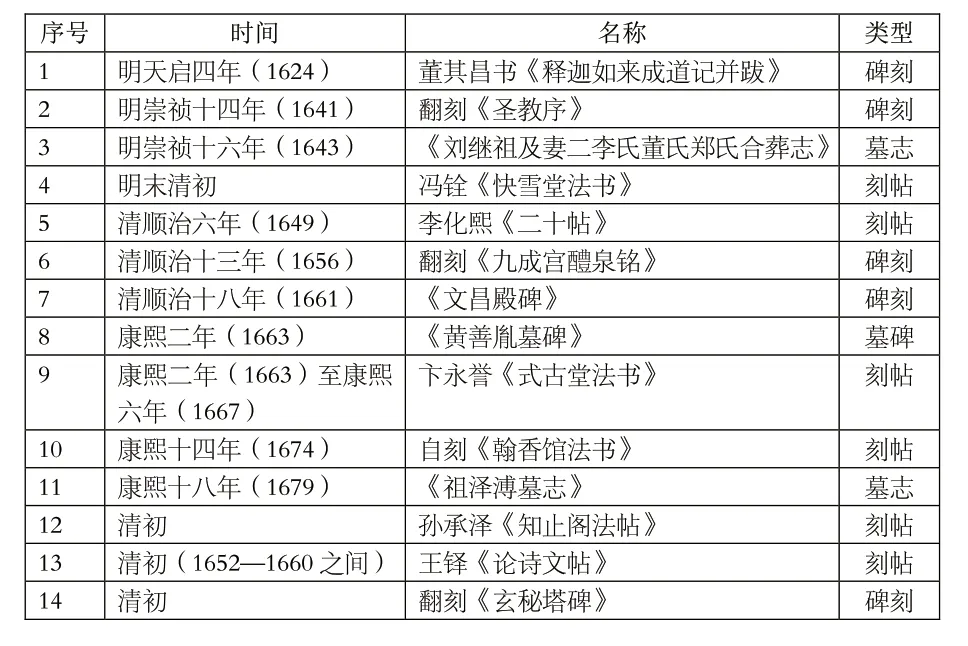

附表:刘光暘摹勒碑帖表