信仰、时间与装饰:沂南汉墓中的莲花图像①

2021-11-16北京大学艺术学院北京100871

陈 轩(北京大学 艺术学院,北京 100871)

贡布里希(E.H. Gombrich)曾在《秩序感——装饰艺术的心理学》一书中揭示了装饰既可以成为“时间图案”又可以成为“空间节奏”的原理。规则的图案让人们能从视觉上进行预判,进而从行为上形成节奏,就如同下楼梯时以一定的步伐匹配台阶的统一高度,最终达成了时间秩序与空间秩序的汇聚。[1]本文所讨论的山东沂南汉墓中的莲花图像正是这样一种时间图案,同时又在佛教与升仙信仰相交织的墓葬环境中被赋予了特殊的含义。叙事性绘画中对于时间的表现一直以来都受到学界关注,同一画面中的不同局部通过描绘不同的时间来构建起完整的叙事。[2]本文则以沂南汉墓中莲花图像为例论证装饰同样具有表现时间的能力。

一、沂南汉墓中的莲花图像

沂南汉墓位于山东省临沂市沂南县的北寨村,由南京博物院于1954年主持发掘,年代大约为东汉晚期,是图像最为复杂的汉画像石墓之一。墓中的佛教图像元素一直受到学界关注。其中被与佛教进行关联的主要图像有中室八角擎天柱上的手施无畏印的坐像、莲华化生童子像,以及在墓中多处出现的莲花图像。[3]本文所关注的装饰与时间之间的关联正是处于这样充满信仰图像的环境中。

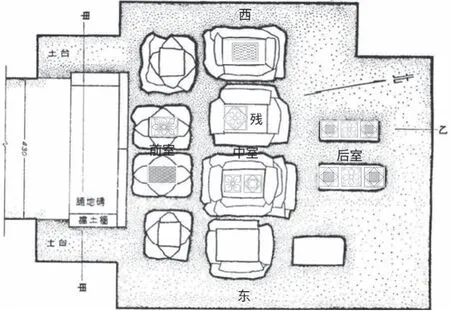

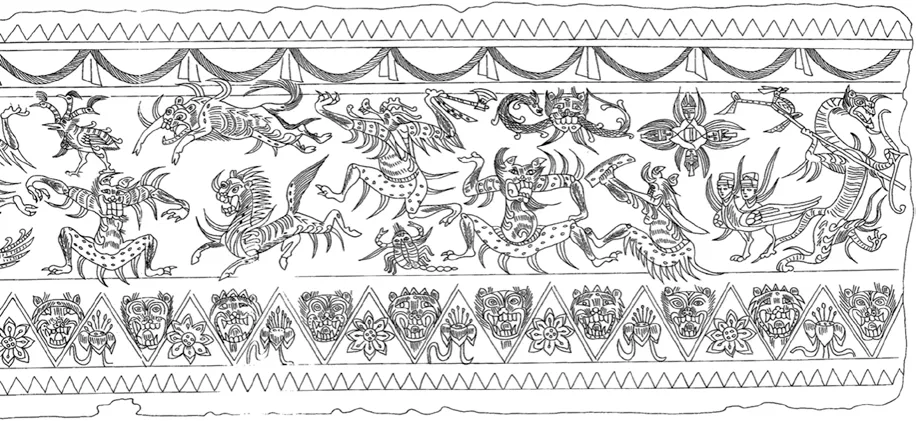

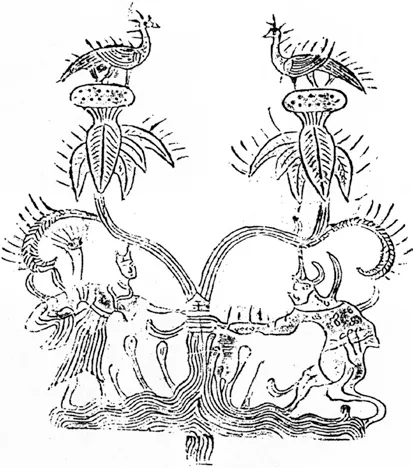

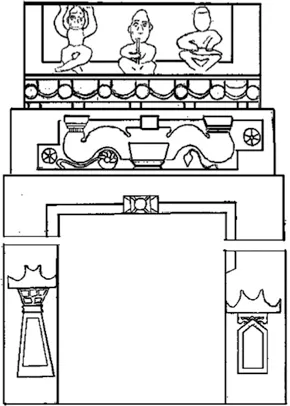

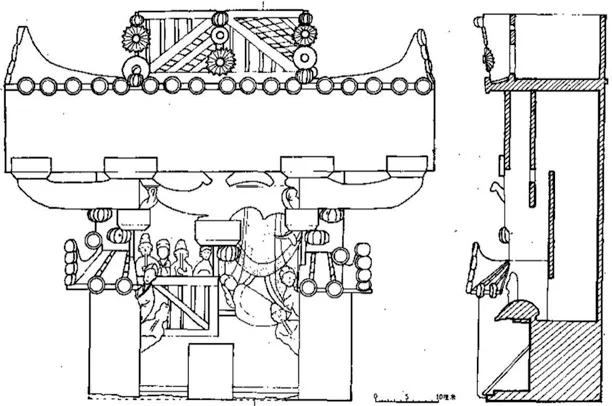

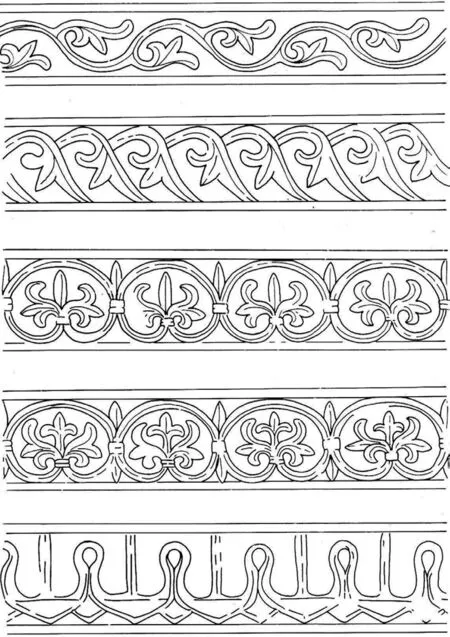

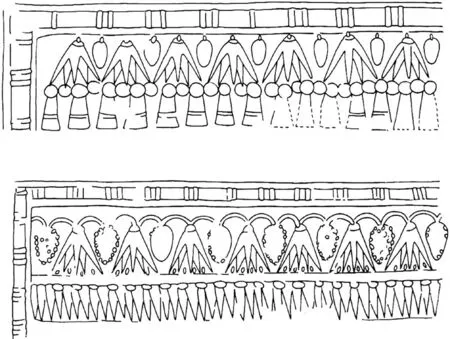

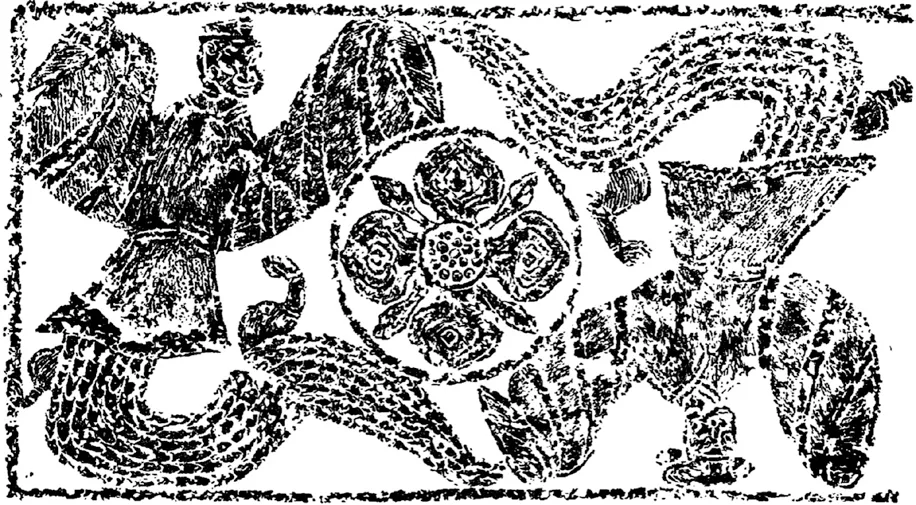

早在20世纪50年代出版的《沂南古画像石墓发掘报告》中,作者就已经注意到莲花图像在墓中的重要性,并将作为墓顶装饰的莲花图像与作为边饰的莲花图像分别集中列出。[4]根据报告,墓顶莲花装饰共有五处,分别位于前室、中室与后室的几处藻井中心(图1)。每一处墓顶莲花的外形都依藻井形状呈方形,有的有四片花瓣,有的有八片花瓣。作为边饰的莲花共有两处,分别位于前室北壁上横额与前室八角擎天柱的散斗上(图2、图3)。前室北壁上横额的画像石刻画幅长281.5厘米,宽48.5厘米。全幅刻满了各种异兽形象(图4)。画幅上缘饰有三角纹与垂帐纹,下缘饰有两道三角纹,其中贴近画面的三角纹内穿插绘有兽面与两种处于不同开放状态的莲花。一种是俯视视角所见的盛开的莲花,另一种是侧视所见的花瓣下垂的莲花。尤为值得注意的是,侧视视角的莲花还使用了透视画法呈现了莲蓬表面的部分莲子。这种将透视手法用于边饰的现象在东汉是罕见的。前室八角擎天柱的散斗上分别在南面与背面刻有卷草纹。卷草纹的主体部分是交替出现的花苞与较为抽象的莲花。[5]

图1 山东沂南汉墓藻井莲花分布示意图

图2 山东沂南汉墓前室北壁横额边饰

图3 山东沂南汉墓前室八角擎天柱散斗南面边饰

图4 山东沂南汉墓前室北壁横额画像(局部)

墓顶莲花装饰在很多东汉画像砖石墓中都有所发现,已有很多学者将这种图案在墓葬中的出现与佛教在中国的初传联系在一起。而以莲花作为主要组成部分的边饰却仅见于沂南汉墓。《沂南古画像石墓发掘报告》的作者在记录墓中的卷草纹时,将其与战国时期铜镜上的卷草纹以及高句丽时代的集安四神壁画墓中的唐草纹进行比对。[4]55但除了沂南汉墓在卷草纹中使用了莲花图案以外,其他汉墓中的卷草纹都更加接近云纹,且无交替变化的设计。以河南密县打虎亭一号汉墓为例,墓中近似卷草纹的云纹是一种带圆点的S形云纹。前室石门的门扇边框就是由这种既像植物藤蔓又像云气的图案装饰的(图5)。[6]

图5 河南密县打虎亭一号汉墓前室石门画像

带有莲花与兽面图案的三角纹边饰更是没有在其他东汉墓葬中发现过。三角纹是东汉画像砖石墓中最常见的一种边饰,但其中填充其他图案,尤其是交替变化的图案却是沂南汉墓设计者的独创。沂南汉墓中种种独创的莲花边饰显示出了强烈的设计意图。在这些边饰的设计中,莲花的表现方式与其象征意义紧密相连。

二、信仰与时间

沂南汉墓三角纹边饰中交替出现的莲花形象在东汉四川墓葬中的摇钱树上较为常见,只不过不是以边饰的形式出现,而是作为衬托佛陀形象的重要背景或奇禽异兽的活动背景。以四川安县出土的摇钱树枝残片为例,佛陀头顶正上方是侧立的莲花,花瓣下垂,莲蓬呈三维立体效果(图6)。侧立莲花的两侧各有一朵盛开莲花的正面形象。盛开的两朵莲花正下方进一步刻画了与佛陀头顶莲花形象相似的侧立莲花。[7]云南昭通桂家院子出土的摇钱树枝叶则刻画了一对侧立莲花的形象,并着重用透视手法表现了莲蓬,一对凤鸟立于莲蓬之上(图7)。[8]在二维图像中表现侧立莲花,并以透视手法突显莲蓬的刻画手法仅在四川流行,在东汉时期的其他地区较为罕见。这似乎表明这种莲花形象的刻画传统源于四川地区。何志国指出印度桑奇大塔上发现有侧立莲花的浮雕,这种莲花刻画手法应该是在公元2世纪时随着佛像一起传入中国的。四川东汉摇钱树上的莲花形象由此可追溯至印度。[9]

图6 四川安县出土东汉摇钱树枝叶残片

图7 云南昭通桂家院子出土东汉摇钱树枝叶残片

东汉四川的莲花图像为理解沂南汉墓中的三角纹莲花边饰提供了重要线索。因为相对于程式化的莲花组合设计,四川东汉的莲花图像更加趋于写实,且往往能为我们提供理解莲花含义的情境。成都博物馆馆藏有一件手捧莲花的胡人石座(图8)。石座出土于四川金堂李家梁子东汉墓M23,刻画了一名深目高鼻、头戴尖帽、手持莲花的胡人形象。花束中心的莲花刻有形象写实的莲蓬部分,似乎在强调莲花绽放的瞬间。[10]这一石座很可能表现的是进入汉地的胡人在传播佛教时为了吸引当地信徒在表演手生莲花的魔术。[11]

图8 四川金堂李家梁子东汉墓M23出土胡人手持莲花石座

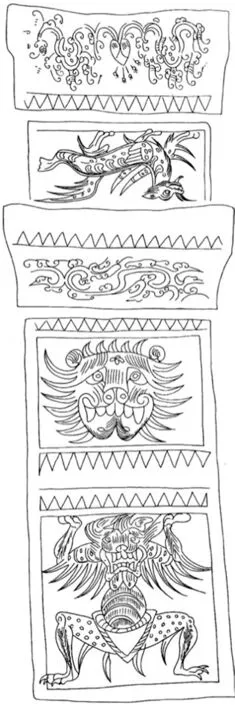

佛教最初在进入中国传教时为吸引信众,往往通过魔术、杂技等具有西域特色的表演来引起人们的关注,“即生莲花”就是其中的一种。在《高僧传·佛图澄传》中“竺佛图澄者,西域人也……(石勒)召澄问曰:‘佛道有何灵验?’澄知勒不达深理,正可以道术为征,因而言曰:‘至道虽远,亦可以近事为证。’即取应器盛水,烧香咒之。须臾生青莲花,光色曜目,勒由此信服。”[12]对于不相信深奥佛教义理的石勒,高僧通过直观的“即生莲花”表演展示了佛法的强大并打动了石勒。与此类似的还有关于植瓜的魔术表演。在北魏杨衒之的《洛阳伽蓝记·景乐寺》中有:“植枣种瓜,须臾之间,皆得食之,士女观者,目乱睛迷。”[13]同样也是通过植物的生长展示生命的瞬间变化奇迹。同时,这些例子充分说明了魔术表演在佛教传教过程中的重要性。在四川彭山951号崖墓的墓门门楣上刻有一处与“即生莲花”表演有关的图像(图9)。门楣从上至下分为四层。最上层是奏乐场景,中间一人吹箫,右侧一人弹琴。其下一层是屋檐的雕刻。第三层由一个正面斗拱浮雕占据,斗拱间穿插刻有处于不同生长状态的莲花。有的还是花苞,有的则已盛开。最下一层刻有代表西王母的“胜”的符号。[14]如果说墓葬是死后升仙之地,那么墓门作为仙境入口则预告了仙境的景观。仙境中既有宇宙的最高神明西王母又有为即生莲花魔术进行伴奏的乐队。蜿蜒藤蔓上的花苞与花朵正是在展示生命与时间的奇迹。重庆忠县涂井蜀汉崖墓出土的一些陶屋模型可以说是彭山951号崖墓墓门门楣场景的三维再现(图10)。陶屋M5:40中刻画了佛涅槃的场景,一众吹箫的人物守候在卧佛的身边。屋檐下饰有各种莲花。[15]这种陶屋让我们意识到东汉的崖墓可以看作是墓主人死后的居所,而伴随着与佛教相关的即生莲花奇迹,在佛法的护佑之下,墓主人得以顺利升仙。莲花由此成了象征佛教强大法力的图像。而如何能够通过静止的图像表现这种与时间和生命有关的瞬间生长奇迹,四川东汉墓葬图像则通过表演场景的刻画为各地工匠提供了参考。

图9 四川彭山951号东汉崖墓墓门画像

图10 重庆忠县涂井蜀汉崖墓出土陶屋M5:40

以即生莲花为代表的佛教传教表演植根于汉代十分发达的演出文化。阿纳利斯·布宁(Anneliese Bulling)指出汉画像石墓中的很多历史故事图像很可能是对当时历史剧演出场景的再现。[16]刻画方式主要是在同一个画面中呈现给观者最重要的几处故事情节。以山东嘉祥武梁祠中的几处荆轲刺秦王画像石刻为例,同一幅画中出现了几件先后发生的事件(图11)。[17]画面中央的柱子是舞台的主要道具。柱子右侧的地面上是秦舞阳献上的将军首级,秦王已经对首级进行过确认。柱子上插着的匕首表明荆轲已向秦王掷出了匕首但没能命中。柱子之左是仓皇逃窜的秦王。柱子之右是荆轲在掷出匕首之后被侍卫制服。龙迪勇认为这种通过单幅图对演出场景进行的浓缩正是汉画像的媒介优势所在。汉画像的符号性可以引发观者对不在场的对象进行联想。[18]查尔斯·皮尔士(Charles S. Peirce)对符号的定义是:“一个符号,即再现体,就是在某人看来以某些方式或者实力代表某种事物的某个东西。”“事物之所以成为一个符号,只有在它开始引发其解释项时才能发生:‘符号是带有大脑解释项的再现体。’”[19]在符号学的视角下,当观者对表演内容高度熟悉时在看到画像后产生联想,从而在头脑中再现舞台演出场景。同理,观者也可仅通过四川彭山951号崖墓墓门门楣上的几种莲花图像在头脑中再现佛法对莲花施与的瞬间变化奇迹。

图11 山东嘉祥武梁祠中的其中一处荆轲刺秦王画像

莲蓬是表现莲花变化过程的一个关键形象。作为孕育莲子、贯穿莲花从开花到结实全过程的部位,莲蓬尤其能够体现佛教幻术中植物生长变化所呈现的震撼人心的瞬间,从视觉上加深人们对于生命与时间的敬畏。在四川绵阳沙包梁M6崖墓中,墓室天花四角分别雕刻有两组莲花与两组瓜(图12)。每一组莲花由中心的花苞与环绕其四周的五个莲蓬组成。刻画手法十分细腻写实,再现了自然界中饱满多孔的莲蓬与花瓣紧实、富于生机的花苞。[20]

图12 四川绵阳沙包梁M6崖墓室顶莲花雕刻

三、时间与装饰

沂南汉墓中具有独创性的莲花三角纹边饰以装饰的形式表现了设计者强烈的意图——即通过交替出现的盛开的莲花与即将凋谢形成莲蓬的莲花来体现莲花生长变化的过程。这种设计使得装饰成了一种富于佛教义理的时间图案。墓中另一处莲花边饰突出刻画了莲花花苞以及莲花尚未盛开的状态,同样是交替出现,但是是以卷草纹为构图基础。这处位于柱顶的边饰虽不起眼,但却可以说是中国最早的真正刻画植物形象的卷草纹。此前被称为卷草纹的战国或秦汉时期的边饰往往是几何纹或云气纹。这种创新十分值得注意,正如贡布里希曾指出,装饰传统具有顽固性,相对于创造全新的纹样,设计者更倾向于对现成的纹样进行改进。从心理学的角度来看,只有绝对高超的技艺出现时,人类才允许发明创造。[1]235

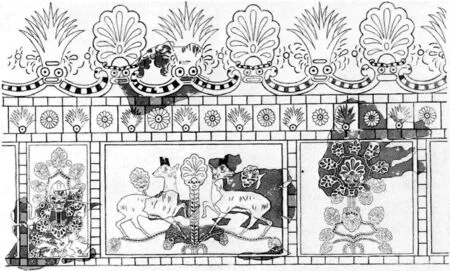

杰西卡·罗森(Jessica Rawson)曾以北魏云冈石窟的佛龛边饰为例指出中国的植物纹饰出现远远晚于动物纹饰,而植物纹饰开始在中国流行主要是由于佛教进入中国并引入了一系列与之配套的西方建筑、装饰等物质文化。[21]佛教在印度北部兴起后,石窟寺的建筑形式一定程度上借用了地中海地区的古典建筑形式,与此同时也引入了古典建筑上的植物涡卷纹饰。当佛教在南北朝时期的中国广泛传播时,石窟寺建筑以及植物纹饰便进一步传入了中国。以云冈石窟的佛龛边饰为例,在中国流行的几种主要植物边饰总体上可以分为叶纹与花纹(图13)。无论是叶纹还是花纹,其实都是由地中海地区的古典建筑上所流行的棕榈叶饰变形而来(图14)。叶纹通常是经过扭曲的半片棕榈叶。而花纹通常是经过扭曲的整片棕榈叶,同时花纹与花纹之间往往由一个或一对花苞进行分隔。

图13 云冈石窟佛龛边饰

图14 土耳其迪迪马阿波罗神庙立柱上的植物涡卷纹 前3世纪-前2世纪

地中海地区古典建筑上的涡卷纹则进一步可追溯至古代近东地区的植物纹饰,尤其是古埃及的莲花纹饰。埃及底比斯墓葬中的一些莲纹边饰由交替出现的莲花与花苞构成(图15)。这种莲纹的设计是基于古埃及实际生长的白睡莲与蓝睡莲。由于这些睡莲的花瓣在晚上合拢,在次日清晨重新绽开,因此被与生命的复苏联系在一起,成为具有象征意义的装饰图案。棕榈叶饰则最初是一种想象中的花朵,在莲花边饰的基础之上发展而成。[22]

图15 埃及底比斯墓葬中的莲纹边饰

罗森认为植物纹饰在中国出现是在汉代之后,但一些汉代的云纹已经接近于植物涡卷纹的形态,很可能是在受到了来自西方的植物涡卷纹的影响,例如长沙马王堆汉墓出土的轪侯夫人漆馆上的云纹涡卷和密县打虎亭遍布于墓室的云纹涡卷背景(图5)。明显具有古典建筑纹饰特征的植物涡卷纹直到北朝才真正在中国盛行,主要见于各种石刻,如佛教石窟的佛龛边饰、佛像背光边饰与墓志盖板边饰。[23]沂南汉墓柱顶的莲花纹饰可以说是汉代使用古典建筑植物涡卷纹的孤例(图3)。其连接莲花与花苞的藤蔓可追溯到古埃及墓葬中的莲纹,而莲花的形态又明显受到了棕榈叶饰形状的影响(图15、图16)。尤为值得注意的是,具有明显古典建筑植物涡卷纹特征的纹饰最早在中国出现是以花纹的形式,而非叶纹的形式。这很可能是相对于叶子,花有更明显的生长变化过程。花朵由花苞到绽放再到结实的一系列变化过程最能够引发人们对于生命和时间的思考,从而赋予纹饰意义。正如梁庄爱伦所指出,佛教对提高花卉在中国装饰系统中的地位起到了重要推动作用。[24]沂南汉墓中室的八角擎天立柱上有一处童子“莲华化生”像。画像中一胡人手执莲花,而一童子立于莲花之上,以图像形式呈现了《法华经》中的“此诸众生,于七宝莲中,自然化生”。[25]这处画像进一步表明沂南汉墓将莲花图像与生命的形成紧密联系在一起。

图16 图库尔蒂·尼努尔塔一世宫殿壁画伊拉克北部

相对于作为时间图案的莲花边饰,沂南汉墓墓顶藻井的莲花图像则更接近于一种空间图案,两种图案共同建立起一种墓葬内部的宇宙观,重新定义了墓内的时间与空间。李零指出汉代流行的柿蒂纹其实是指示宇宙四个主要方位的方花。他的主要证据是重庆巫山出土的棺木上所镶嵌的柿蒂纹鎏金牌饰。柿蒂纹的四个花瓣上分别刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四个代表方位的图案。[26]以沂南汉墓为代表的东汉画像石墓中的墓顶莲花往往依据方形的藻井构图,外观也呈方形,有时很难和柿蒂纹区分。这种方形的莲花和印度的圆形莲花图案或之后敦煌洞窟中常见的圆形窟顶莲花在外形上差别明显。很可能佛教中的莲花图像在最初进入中国时还在很大程度上被理解为四方花,设置在墓顶中央可以为墓葬进行定位。但与此同时,很多佛教义理也通过图像逐步影响到人们对于时间与空间的认知。安徽宿县褚兰汉画像石墓的前室顶部的莲花图案就刻于圆框之中(图17)。其外观不同于东汉常见的藻井莲花,以一朵盛开的莲花作为主体,在四片花瓣之间穿插绘有四支花苞,并把花芯刻画为饱满的莲蓬形象。[27]一处墓顶莲花装饰同时体现了莲花从花苞、绽放到结实的三种状态,通过装饰呈现时间变化,在设计思路上与沂南汉墓中的莲花边饰一致。由此可见莲花装饰的设计理念是与佛教对于时间与空间的理解紧密相连的。

图17 安徽宿县褚兰汉画像石墓前室顶部的莲花图案

此外,沂南汉墓中的莲花图像值得注意的是两种莲花边饰与兽面图案的紧密结合。前室北壁横额上三角纹莲花边饰以兽面间隔正面莲花与侧立莲花图案(图2)。而前室八角擎天柱散斗上的莲花边饰所临近的兽面则与三角纹莲花边饰中的兽面十分相似(图18、图19)。这两处边饰附近的画像内容为我们理解兽面的意义提供了重要线索。三角纹莲花边饰上方是一幅长达近三米的大傩场景。根据《沂南古画像石墓发掘报告》,这一场景中有大量手执兵刃的异兽形象(图4)。从画面左端起,有头上长角的龙,左前爪持盾牌,右前爪执戟。其后有虎首豹纹的神怪,左手持带缨的刀,右手持带缨的短戟。再之后是左手持钩镶的一种鸟类。其后是手舞锯齿刀,头戴高冠的一神怪。随后是一手执戟、有人首但无身体的怪物。之后是右手挥舞着斧钺的龙首怪兽。其后是双手举盾牌蹲于地上的多头神怪。再之后是呈直立行走状、左爪执钩、右爪执戟的老虎。穿插在这些手舞兵刃的怪兽之间的是各种造型各异的、或飞舞或腾跃的神怪。[4]据《周礼·夏官·方相氏》载:“方相氏掌熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾。帅百隶而时傩,以索室驱疫。大丧,先驱;及墓,入圹;以戈击四隅,驱方良”。[28]《后汉书·礼仪志中》的“大傩”条载:“方相氏黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾。”[29]在先秦至汉代的葬仪中,在一座墓投入使用之前通常会有头戴奇异面具、身披兽皮的巫师进入墓室驱邪。他一手执盾,一手执戈,用戈敲击墓室的各个角落,用盾抵挡邪魔,之后墓室方可安全使用。在《周礼·夏官·方相氏》中,配合驱邪的还有大队随从。沂南汉墓前室北壁横额上描绘的大量手执盾和各种兵刃的很可能就是这种进入墓中驱邪的方相氏。而各种其他没有佩戴兵刃的神怪可能就是配合他们驱邪的随从。这种镇墓驱邪的方相氏在东汉各地的墓葬中都以陶俑或画像石刻的形式有所发现,其中四川地区一手执蛇、一手执斧,口吐长舌的方相氏最为著名。[30]由此,前室北壁横额上宏大的、富于动态的驱邪场景与莲花三角纹边饰有机地组合成为在特定时空中具有驱邪功效的图案。可以说莲花边饰赋予了驱邪场景时间维度。

图18 山东沂南汉墓前室八角擎天柱散斗和斗拱南面边饰

图19 山东沂南汉墓前室八角擎天柱散斗和斗拱南面边饰

前室八角擎天柱散斗上的莲花边饰紧邻的斗拱图案很可能描绘的同样是驱邪的方相氏形象(图18、图19)。斗拱的南面和北面都绘有高举双臂、口生獠牙、怒目圆睁、毛发飞扬的怪兽。他们的面孔基本与其上的兽面以及莲花三角纹中的兽面一样,说明莲花三角纹中的兽面描绘的就是镇墓驱邪的方相氏。由此,象征佛教时间与空间观念的莲花与代表中国传统升仙观念的方相氏通过莲花边饰有机地调和在了一起。这也从侧面反映了佛教在进入中国的过程中对本土信仰的妥协与适应。

四、结语

莲花边饰在沂南汉墓中昙花一现,直到几百年后才在北朝大规模出现。沂南汉墓中的莲花三角纹是一种独创,在传统的三角纹中填入变化的莲花与兽面,为原本已成为惯例的几何纹边饰赋予了宗教意义。虽然这种设计在之后没有流行开来,但呈现不同状态的莲花与兽面的组合却在一千多年后成为明代佛像背光的主题。以北京智化寺中的三世佛背光为例,每一尊佛的背光两侧都各有三朵莲花,每一侧的莲花设计相同,从上至下分别展现了莲花的三种不同形态(图20)。最上的莲花为侧立莲花,花芯部分呈莲蓬状。中间的莲花也是侧立莲花,花芯部分为花苞状。最下的莲花为正面绽开的莲花。背光的顶部正中雕刻一条蟠龙。龙头以正面形式呈现,头两侧有张开的龙须,大口张开,双角矗立,十分具有震慑性,形象上让人联想到沂南汉墓中与莲花共同出现的镇墓兽面。这种呈不同状态的莲花与龙的组合在明代佛寺中的出现或许是偶然,但充分显示佛教艺术中莲花装饰总是被赋予时间维度,同时乐于包容中国本土的信仰元素。

图20 北京智化寺弥勒佛背光

装饰一直以来相对于其他艺术门类往往受到的重视较少,在19世纪末更是曾被阿道夫·卢斯(Adolf Loas)认为是一种道德败坏的象征、是对人类资源的浪费。但通过溯源植物涡卷纹的形成与传播,我们会发现装饰与其他艺术形式一样重要,他们都依存于工匠传统并承载着人类的历史。[21]由西方传到中国的植物涡卷纹在发展成为广泛用于各类器物的忍冬纹与缠枝莲纹后已经不再具有象征意义。但植物涡卷纹在最初进入中国时是在佛教的传播这一强大的推动力之下,因此它在中国的早期形成阶段承载着重要的宗教义理。莲花这一与佛教紧密关联的花卉也由此被首先纳入涡卷纹的设计之中,使得莲纹边饰成为佛教时间维度的重要象征。装饰的沿袭不会被轻易打断,但凡有所创新总是有重大事件在背后推动。而沂南汉墓中的莲花卷草纹边饰与莲花三角纹边饰让我们看到了装饰被赋予意义的最初阶段,因此十分宝贵。同时,沂南汉墓中的莲花图像也让我们看到装饰呈现时间维度的一种重要方式。

图片来源:

图1 曾昭燏、蒋宝庚、黎忠义:《沂南古画像石墓发掘报告》,北京:文化和旅游部文物管理局,1956年,第4页,作者改绘。图2 山东博物馆:《沂南北寨汉墓画像》,北京:文物出版社,2015年,第18页。

图3山东博物馆:《沂南北寨汉墓画像》,北京:文物出版社,2015年,第40页。

图4 山东博物馆:《沂南北寨汉墓画像》,北京:文物出版社,2015年,第18页。

图5河南省文物研究所:《密县打虎亭汉墓》,北京:文物出版社,1993年,第30页,第34页。

图6 何志国:《汉魏摇钱树的初步研究》,北京:科学出版社,2007年,第204页。

图7云南省文物工作队:《云南昭通桂家院子都东汉墓发掘》,《考古》1962年第8期。

图8 成都文物考古研究所、金堂县文物保护管理所:《金堂赵镇李家梁子唐宋墓发掘简报》,《成都考古发现2007》,北京:科学出版社,2009年,第564页。

图9 唐长寿:《彭山画像崖墓墓门石刻画像试论》,《四川文物》2008年第4期。

图10 四川省文物管理委员会:《四川忠县涂井蜀汉崖墓》,《文物》1985年7月。

图11(美)巫鸿:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,北京:生活·读书·新知三联书店,2015年,第323页。

图12 绵阳博物馆、成都文物考古研究所:《绵阳崖墓》,北京:文物出版社,2015年,图版三九。

图13 (英)杰西卡·罗森:《莲与龙:中国纹饰》,上海:上海

书画出版社,2019年,第11页。

图14 (英)杰西卡·罗森:《莲与龙:中国纹饰》,上海:上海书画出版社,2019年,第28页。

图15(英)杰西卡·罗森:《莲与龙:中国纹饰》,上海:上海书画出版社,2019年,第216页。

图16 (英)杰西卡·罗森:《莲与龙:中国纹饰》,上海:上海书画出版社,2019年,第223页。

图17王步毅:《安徽宿县褚兰汉画像石墓》,《考古学报》1993年第4期。

图18、图19采自山东博物馆:《沂南北寨汉墓画像》,北京:文物出版社,2015年,第40页。

图20作者拍摄。