闺怨与臣怨

——唐寅《班姬团扇图》《秋风纨扇图》研究

2021-11-16李程琛华东师范大学美术学院上海200241

李程琛(华东师范大学 美术学院,上海 200241)

《班姬团扇图》与《秋风纨扇图》,皆是明代画家唐寅的绘画作品。关于两幅绘画的具体创作时间,尚无明确定论,但众位研究学者普遍认为这两幅绘画皆为唐寅30岁以后所作。值得关注的是,唐寅画家与文人的双重身份,两幅绘画的高度相似性,以及题画诗中的意有所指,都值得我们去思考它们是否仅仅是明代惯见的单体美人画。或许画面的主题并不如表面看起来那般。唐寅的文人身份,是否会导致他在绘画创作时,文人视角超越观看式的性别视角,使得画面背后隐藏的更多指向成为其绘画创作的目的。在研究这两幅绘画时与相关的诗歌联系在一起,也为笔者重新解读画面提供了新的思路。

一、仕女与纨扇:班婕妤的闺怨

初看唐寅的《班姬团扇图》与《秋风纨扇图》,整体风格有较大的差异。《班姬团扇图》(图1)工写结合,用色雅淡,取法宋人,又上追唐人遗韵,与杜堇雅美的风格极为相似;《秋风纨扇图》(图2)纯用水墨写意,行云流水描和折芦描的结合, 用笔富韵律感,上承南宋院体,又兼具浙派趣味。两幅绘画中的女性,都呈现出侧身站立、执扇、仰首的模样,即《班姬团扇图》和《秋风纨扇图》使用了同一个图像组合——仕女与纨扇。那么,仕女与纨扇的组合有何特殊意义,以至于唐寅如此熟悉,反复描画呢?

图1 班姬团扇图

图2 秋风纨扇图

纨扇又称团扇,多为圆形或椭圆形,并以绢、纱等作扇面。纨扇开始具有特殊含义,始于汉代班婕妤。班婕妤是西汉女辞赋家,真实名字暂无从可考,婕妤是汉代后宫嫔妃的称号,因为她曾被汉成帝立为婕妤,后世便以这个称谓沿用至今。其作品很多,但大部分已佚。现仅存《捣素赋》《自悼赋》二篇,《怨歌行》诗一首。①历代都有学者对《怨歌行》是否为班婕妤所作表示怀疑,但自南朝《文选》收录以后,后世多承认并接受班婕妤就是《怨歌行》的作者。传班婕妤隐退长信宫之后,在秋天看到被弃的纨扇,触景生情作《怨歌行》以自悼:[1]550

新裂齐纨素,鲜絜如霜雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。常恐秋节至,凉飙夺炎热,弃捐箧笥中,恩情中道绝。

全诗以扇喻女子,前四句写纨扇洁白如雪,亦为女子自喻;次二句写男女情谊。前六句写出了夏日纨扇之盛,光彩旖旎。后四句写恐扇之衰,欢愉时便怀寂寞被弃之隐忧,哀感顽艳。“纨扇”由此开始成为寓意女性纯洁美好的象征物,并成为表现寄托闺怨之典型意象。后世延续了这种诗歌创作,比如西晋陆机《班婕妤》的“寄情在玉阶,托意惟团扇”。南朝陈徐湛《赋得班去赵姬升诗》的“今日悲团扇,非是为秋风”。[2]1016唐代徐贤妃《长门怨》的“旧爱柏梁台,新宠昭阳殿。守分辞芳辇,含情泣团扇。朝歌舞荣,夙昔诗书贱。颓恩诚己矣,覆水难重荐。”[3]61“谁怜团扇妾,独坐怨秋风。”[3]1885(李白《长信宫》)。“合裁班扇思行幸,愿托凉风箧笥嫌”[3]5572(鲍溶《上阳宫月》)。

在《秋风纨扇图》和《班姬团扇图》这两幅画中的“纨扇”,是普通的手持物件还是具有特殊含义的象征物,取决于画中女子的身份为谁。

先看《班姬团扇图》,画上有与唐寅同时代且为好友的祝允明、文徵明的题诗,有学者研究认为此题画诗写于画作完成后不久,尤其祝允明的诗明确地指出了画中女子的身份是班婕妤:

碧云凉冷别宫苔,团扇徘徊句未裁。休说当年辞辇事,君王心在避风台。

“团扇”“徘徊句未裁”可以看出指的是传为班婕妤所作《怨歌行》,前文有详细分析,在此不再赘述。“休说当面辞辇事”是指“班姬辞辇”的典故,在《汉书·外戚传》中有具体记载,摘录如下:[4]22

孝成班婕妤,帝初即位选入后宫。始为少使,蛾而大幸,为婕妤,居增成舍,再就馆。有男,数月失之。成帝游于后庭,尝欲与婕妤同辇载,婕妤辞曰:“观古图画,贤圣之君皆有名臣在侧,三代末乃有嬖女,今欲同辇,得无近似之乎?”上善其言而止。

在确定了《班姬团扇图》中女性执扇形象为班婕妤后,另一幅与它如出一辙的《秋风纨扇图》中女子身份也几欲浮出,另还有唐寅本人的题诗为证,此诗题于《秋风纨扇图》左上角:

秋来纨扇合收藏,何事佳人重感伤?请把世情详细看,大都谁不逐炎凉?

尽管任何一个女子都可以手执纨扇,但诗中“秋”“纨扇”“佳人”“感伤”四个关键词与班婕妤《怨歌行》内容相和,整首诗虽未提班婕妤名字,却已是充足的暗示。

两幅画中班婕妤这种侧身站立、执扇、仰首的图像并非唐寅首创,这种图像传统也是早已有之。东晋顾恺之所画《女史箴图》(图3)与北魏司马金龙漆屏风人物故事图(图4)中皆有关于“班姬辞辇”的图像,对比可以发现二者皆为侧身站立、仰首的形象。因由这种高度相似性,推测它们应该是使用了同一个格套。南宋平阳姬家雕印的《四美图》(图5),上方有阳刻横式标题“隋朝窈窕呈倾国之方容”,从右至左绘有绿珠、王昭君、赵飞燕和班婕妤四位美人。[5]18从图中可见,班婕妤已经是侧身站立、执扇、仰首的模样。也就是说,至少在南宋,班婕妤的图像表达中就已经把她和团扇联系在一起了,在特定情境中,团扇成为辨别班婕妤身份的证据之一。①乔彬在其文章《窈窕倾国 隽永流长——解读传统木版年画<四美图>》中有解释班婕妤手中纨扇上绘的竹枝,是为了烘托人物的多闻博识和意趣高雅,见:《美术大观》编辑部编.民间美术·卷1 [G]//中国美术教育学术论丛.沈阳:辽宁美术出版社,2016:327。贡布里希曾说:“任何文字描述都不可能像绘画那样十分具体。因此,任何一篇原典都给艺术家的想象留下了充分的余地。同一篇原典可以用无数不同的方法进行图解。”[6]唐寅在演绎班婕妤与纨扇时,没有采用其他姿态或场景,恰好只选取了侧身站立、执扇、仰首的图像,且女子衣着服饰与《四美图》有高度的一致性(图6),让我们不得不怀疑,明代书籍的普及,众多的画谱的传印,年画的普遍使用,是导致这种将班婕妤塑造为侧身站立、执扇、仰首的图像被广泛接受的原因。唐寅在创作这两幅画时,是遵循或是借鉴了这种图像传统而非个人构想所致。

图3 女史箴图

图4 北魏司马金龙漆屏风人物故事图

图5 南宋平阳姬家雕印《四美图》

图6 班婕妤执扇形象比较

因此,唐寅的《班姬团扇图》和《秋风纨扇图》都是班婕妤执扇的形象,结合文学典故来看,这个视觉组合对应的语义在于述说闺怨。然而,在这两幅画中,究竟是要述说何种闺怨,是思慕、求宠,还是失宠与失意,抑或还有其他情感,还需要进一步分析确定。

二、唐寅的文人身份:诗歌文学中的自喻传统

确认了这两幅绘画是表现闺怨的作品后,新的问题出现了,唐寅身为男子,为何会反复创作这类作品呢?或许可以从唐寅的文人身份来思考这个问题。事实上,男子写闺怨题材在文学史上极其常见。①本文关于闺怨题材诗作的讨论,参考了康正果的相关研究。见康正果著.风骚与艳情[M].上海:上海文艺出版社,2001:188-220.如汉代司马相如的《长门赋》,曹植的《弃妇诗》,魏朝王粲的《出妇赋》,南北朝鲍照的《白头吟》,唐代李白的《长门怨》《白头吟》,杜甫的《佳人》……不胜枚举。研究中将这些作品大致分为三类②这三种类型分别是代作、拟作、托作。:其一是男子受女子托请替女子写作,或者为实事而作,例如骆宾王的《艳情代郭氏赠卢照邻》;其二是模拟古代既有的诗题,例如对《乐府》旧题的重写,以及对《古诗十九首》的套作;其三是男子假借女子的口吻表达自己的感情,以女子自喻,这类写法也是各类中最具有研究价值、最能体现中国特色的存在,其最典型的就是屈原的“香草美人”。

我们将关注的焦点放在第三类上,考量文学史,这类男子假借女子的口吻表达自己的感情,其创作动机出于“写怨夫思妇之怀,寄孽子孤臣之感”。③语出陈廷焯《白雨斋词话》,见吴颖等编著.李璟李煜全集[M].汕头:汕头大学出版社,2002.10:122.田同之对此也有过论述④语出田同之《西圃词说》,见(清)曹贞吉.珂雪词笺注[M]. 段晓华,注.上海:华东师范大学出版社,2018.06.:

且有诗所难言者,委曲倚之于声,其旨愈远。所谓假闺房之语,通风骚之义,匪惟不得志于时者之所宜为,而通儒巨公亦往往为之。

也就是说,“不得志于时者”“通儒巨公”这类入世道路的文人,其文学创作往往在自觉或不自觉中,假借闺房之语,言自身的政治意图。例如屈原在《离骚》中以“迟暮美人”自喻,慨叹郁郁不得志,空有一腔抱负,却不被楚怀王所理解。⑤朱长儒《笺注李义山诗集序》中写道“离骚托芳草以怨王孙,借美人以喻君子,遂为六朝乐府之祖。古人之不得志于君臣朋友者,往往寄寄遥情于婉娈,结深怨于蹇修,以抒其忠愤无聊,缠绵宕往之致。”见任继愈主编,(清)吴翌凤编.中华传世文选·清朝文征 [M].下卷.吉林:吉林人民出版社,1998:1539.南朝王僧孺《何生姬人有怨诗》:“逐臣与弃妾,零落心可知。”[7]803将逐臣与满怀闺怨的弃妇联系在一起。杜甫在《佳人》中以“但见新人笑,哪闻旧人哭”的弃妇心境,表达自身被贬至华州司功参军的凄苦。[8]157可谓是“放臣弃妇,自古同情。守志贞居,君子所托”。⑥语出陈沆《诗比兴笺》,见王步高主编.唐诗三百首汇评[M].南京:凤凰出版社,2017.04:49.

为何会出现这样的诗歌传统?一方面是因为在中国古代社会里,看待男女的地位与心态截然不同。诗歌中写女性闺怨似乎是一件极自然的事,不外乎思女怨妇之情,但男子却难自言其失志被弃,只能借由女子之口发声。另一方面是由于“君为臣纲”“夫为妻纲”的伦理观念。“君臣”与“夫妻”都是后天的伦理关系,“臣”与“妻”的得幸与见弃,掌控于“君”与“夫”的手中。被逐之臣与被弃之妻,不仅没有自我解选与自我保护的权力,“在不平等的伦理关系中,还要在被逐与见弃之后,仍然要求他们要持守片面的忠贞。在此种情况下,则被逐与见弃的一方,其内心所满怀的怨之情,自可想见。”[9]172正由于这种“臣之怨”与“妻之怨”的感情高度相似,在中国古代社会这种的特殊伦理关系之中,形成了诗歌中以“闺怨”为主题,但却饱含自喻之潜能的一个重要传统,其表面是设身处地从诗中女子角度结撰写闺怨,实际却是以诗中女子自喻仕途坎坷逐臣之伤。

那么,唐寅这两幅闺怨题材的作品,是否也有可能暗含了这种自喻传统呢?

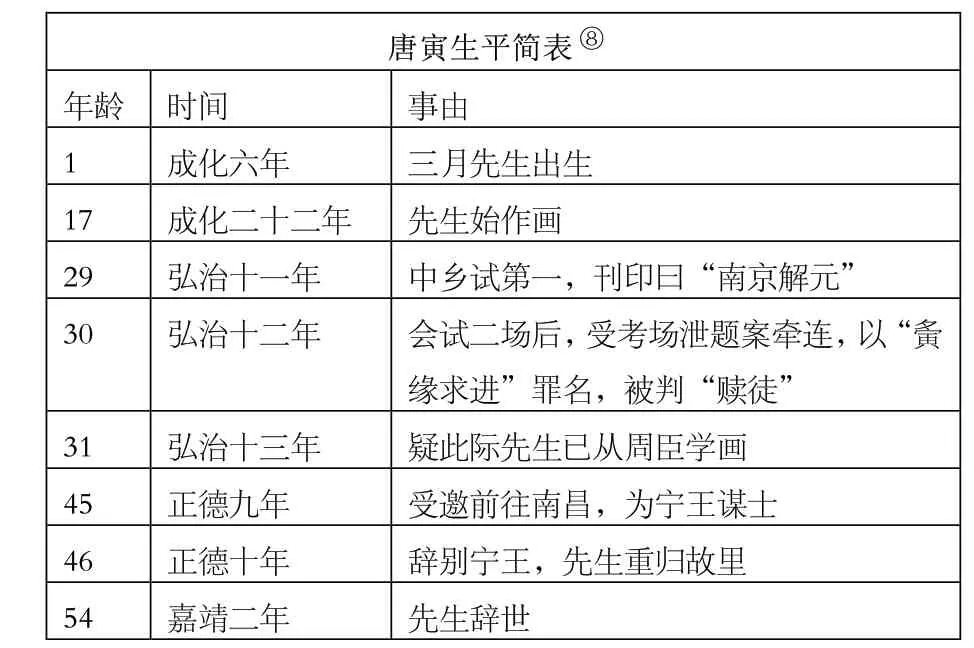

先看唐寅生平(表1),唐寅自幼才华出众,少年时便受到苏州文人名人的赏识。与其政治经历相关大致有以下四件事⑦关于唐寅生平,依据相关书籍总结,主要参考了江兆申的研究。详见江兆申.关于唐寅的研究[M].台北:台北故宫博物院,1976.:29岁参加南京应天府乡试第一;30岁入京参加会试,意外成为场朝廷内斗的牺牲者,受考场泄题案牵连仕途受阻,黯淡离京;45岁时,不顾文徵明等人劝阻,在明知宁王可能有意谋反,仍心怀侥幸受邀为宁王谋士,再走仕途,半年后察觉宁王有谋反野心,佯装“颓唐”以求脱身全节;47岁归里后自号“六如居士”,意为一切如梦、幻、泡、影、露、电。唐寅的自幼奉行儒家入世思想,学而优则仕的观念,科场舞弊案后对重获仕途的渴望以及再走仕途失败的遭际后绝意仕进,在这四件事中展现的尤为彻底。

表1 唐寅生平简表

那么唐寅为何选中班婕妤的形象进行自喻?班婕妤的形象,实际是由历代文人依靠史书记载与其流传诗赋形塑而成。汉成帝建始元年班氏被选入宫,受汉成帝宠信,被封婕妤。赵飞燕姐妹入宫受宠后,便设计陷害班婕妤,班婕妤从此不受汉成帝的宠幸。为防有生命危险,班婕妤恳求供养太后于长信宫并作《自悼赋》。在赋中表达了自己俯仰之间皆增思君的凄苦,彰显了自己仍坚守美德,虽受嬖妾的谗言,但援古以自慰,看淡福禄。唐寅作为文人,又是一个画家,选中班婕妤的形象进行自喻,一方面是遵循了历代诗歌的自喻传统,另一方面由于班婕妤与唐寅的个人经历的切合。尤其是这两幅绘画皆作于唐寅30岁以后,受考场泄题案牵连后,将自己的仕途坎坷逐臣之伤难言之志借班婕妤形象进行传达也就不足为奇了。

晚明文人项元汴在《秋风纨扇图》画面右侧,题写了一段观画感,也可证明出于同样观念形态下的文人,也可以感受到了唐寅绘画中的自喻倾向:

唐子畏先生风流才子而遭谗被摈,抑郁不得志,虽复佯狂玩世以自宽,而受不知己者之揶揄,亦已多矣,未免有情,谁能遣此?故翰墨吟咏间,时或及之。此图此诗,盖自伤兼自解也。噫!予亦肮脏负气者,览此不胜嚄唶,岂但赏其画品之超逸已哉?嘉靖庚子九月望日项元汴跋。

尽管此时的项元汴,年仅十六岁且生活富足安逸,并未有与唐寅相似的坎坷经历,但因为同为文人的身份、儒家思想的影响以及同样遵循古代社会伦理关系的原因,当他看到《秋风纨扇图》,能感受到唐寅是借画中女子表达自己的“自伤”“自解”。①郑银淑研究发现,项元汴作此题跋时年仅十六。见郑银淑.项元汴之书画收藏与艺术[M].北京:文史哲出版社,1984:24.唐寅受考场泄题案牵连被摈的逐臣心态,借助于传统文化中的“文化惯例”与“图像典故”,②朱良志使用了“图像典故”“艺术典故”来理解唐寅绘画。朱良志.论唐寅的“视觉典故”[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2012(2):43.与班婕妤执扇图像在历史的形塑中所代表的“闺怨”含义产生了联结,被项元汴毫无障碍的解读了出来。现代也有众多学者认为《秋风纨扇图》有唐寅抒发自身情感的可能性,但他们都是以唐寅题画诗为依据进行解析,没有具体分析画面中是如何体现这一点的。③王宗英认为《秋风纨扇图》就是唐寅寄寓自身的境遇的创作。见王宗英.中国仕女画艺术史[M].南京:东南大学出版社,2010:64.巫鸿认为唐寅的《秋风纨扇图》将自己与画中女性相互比拟,或许是自我的投射。见巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019.01:356.朱良志进一步认为,“唐寅的古事与今事互证的创造方式,由写他人事,且表自己情;再由自己情超然开去,扩而为世人之情, 其思考于焉而出。”见朱良志.论唐寅的“视觉典故”[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2012(2):43。

三、配景的暗示:双重性别与二重画境

唐寅这两幅闺怨题材的作品,是如何在画中体现这种自喻传统的?在明代,单体美人画多为空白背景,或少量的配景。这个特点一方面透露出其目的是以最醒目的方式凸显美人的形象,另一方面也暗示了配景往往是画家独具匠心后的选择。

细看这两幅作品,《班姬团扇图》中,班婕妤手持纨扇侧立于画面的视觉中心点,身后的棕榈郁郁葱葱,精心修整的石阶与小径向着班婕妤的视线更远处延伸,画面右下角的蜀葵开的正好。④在江兆申认为这株花卉为蜀葵。见江兆申.关于唐寅的研究[M].台北:台北故宫博物院,1976:34. 刘芳将这株蜀葵与唐寅《陶穀赠词图》、杜堇《古玩图》中的蜀葵放在对比。见台北故宫博物院编.明中叶人物画四家特展·杜堇、周臣、唐寅、仇英[M].台北:台北故宫博物院,2000:133。在《秋风纨扇图》中,班婕妤依旧手持纨扇侧立,但所处的环境,却是在荒凉空旷的斜坡,身旁乱石嶙峋,一小簇竹枝坚强挺立。两幅绘画配景的差异,主要在于“精致庭院与荒凉郊野”“蜀葵与修竹”两个方面。

首先,两幅画中“精致庭院与荒凉郊野”的差异,是对于画中地点与班婕妤际遇的暗示。《班姬团扇图》中精致的庭院显示班婕妤或许并未完全被弃,尚在宫廷之中。《秋风纨扇图》则是身处荒凉郊野,让人联想到她被弃后退入冷宫的凄凉。两幅画一幅偏工致且色彩雅淡,一幅偏写意且纯用水墨色变,带给人不同的感受,就如“黄家富贵,徐熙野逸”,工致往往偏于精细、富贵、雅美,写意往往长于粗放、荒凉、放逸,这种安排,也更强化了对画中地点与班婕妤际遇的暗示。

其次,唐寅《班姬团扇图》中的“蜀葵”(图7)可能传达了哪些暗示?其一,蜀葵花色艳丽,多在端午节前后开花,故又有端午花之称,在宋代就已经形成了在端午节画蜀葵的习俗。①黄小峰解释了这一习俗。见黄小峰.繁花、婴戏与骷髅:寻觅宋画中的端午扇[J].浙江大学艺术与考古研究,2017(00):196-231.蜀葵帮我们确定了画中的季节。其二,在蜀葵的众多品性中,最为人推崇的是它的“向阳之心”,常用于暗示君臣关系,历代文人骚客不厌其烦地以赞美蜀葵花来影射臣子对于君王的忠心。例如有宋代杨巽斋的《蜀葵》:“红日青黄弄浅深,旌分幢列自成荫。但疑承露矜殊色,谁识倾阳无二心。”[10]365宋代韩琦的《蜀葵》:“炎天花尽歇,锦绣独成林。不入当时眼,其如向日心。”[11]537明代李东阳的《蜀葵》:“羞学红妆媚晚霞,只将忠赤报天家。纵教雨黑天阴夜,不是南枝不放花。”[12]98唐寅作为文人,也是深知蜀葵向阳这一文化传统的,他有一首《蜀葵》诗:“五月庭前挺此枝,向阳心事有谁知。暖风昨夜轻吹破,朵朵仙霞始出奇。”[13]36还有另一幅题《葵石图》:“叶裁绿玉蕊舒金,微贱无媒到上林。岁晚冰霜共摇落,此中不改向阳心。”②关于此画和题画诗,详见中国古代书画鉴定组编.中国古代书画图目20[M].北京:文物出版社,1999:244.

图7 唐寅《班姬团扇图》局部,“蜀葵”

蜀葵作为一株暗示君臣关系的植物,似乎并不适合出现在表达闺怨的画面里,是否另有解释?《易经》中有写:“天地尊卑,乾坤定矣……乾道成男,坤道成女。”[14]10君、父、夫处于乾道,位尊且刚健;臣、子、妇处于坤道,位卑且顺承。“臣妾”之说与“士为知己者死,女为悦己者容”两种说法,都暗示了臣与妻这两种身份,面对君与夫时,其实是同种心理,都遵循着坤道的规则。因此,当班婕妤纨扇的图像组合与蜀葵相衬,蜀葵在唐寅的构建的视觉语义中,“向阳心”似乎可以从“臣对君”的忠心转向“妻对夫”的忠贞。

再次,《秋风纨扇图》中为何采用“修竹”(图8)配景?竹在中国古代通常是君子品德的象征,白居易《养竹记》将竹的品德解释的最为全面:[15]188

图8 唐寅《班姬团扇图》局部,“修竹”

竹似贤,何哉?竹本固,固以树德;君子见其本则思建善不拔者。竹性直,直以立身;君子见其性则思中立不倚者。竹心空,空以体道;君子见其心则思应用虚受者。竹节贞,贞以立志;君子见其节则思砥砺名行,夷险一致者。夫如是,故君子人多树之为庭实焉。

对于唐寅画中竹的语义理解,从其题画诗中可见一斑。唐寅《风竹图》上写:“满密潇洒五更风,怪是无端搅梦中。梦见故人忙起望,白寒烟竹路西东。”《墨竹图》题曰:“醉笔淋漓写竹枝,分明风雨满天时。此中意恐无人会,更向其间赋小诗。”唐寅诗中的竹子并非仅是品德的彰显,还伴随着“五更风”或“风雨满天”的挫折,与竹相处的人亦是如此。那么《秋风纨扇图》中,画竹也是为了表达这种含义吗?或许可以借由同样以女子与修竹元素组成的绘画来理解。宋代的《天寒翠袖图》(图9)与《竹林仕女图》(图10),从画面上来看,描绘的都是“天寒翠袖薄,日暮倚修竹”的场景。这两句诗出自唐代杜甫的《佳人》:

图9 天寒翠袖图

绝代有佳人,幽居在空谷。自云良家子,零落依草木。关中昔丧乱,兄弟遭杀戮。官高何足论,不得收骨肉。世情恶衰歇,万事随转烛。夫婿轻薄儿,新人美如玉。合昏尚知时,鸳鸯不独宿。但见新人笑,哪闻旧人哭。在山泉水清,出山泉水浊。侍婢卖珠回,牵萝补茅屋。摘花不插发,采柏动盈掬。天寒翠袖薄,日暮倚修竹。

诗中刻画了女子的两个侧面:一个是她本出身高门,却遭遇惨淡,看尽世态炎凉:另一个是她仍保持着高尚的节操。诗人通过“佳人”把贤人失职、去国怀家之思寄寓其中,以表自己难言的隐痛和高尚的品德。杜甫诗中的修竹是佳人经历挫折炎凉后的陪伴物,更是彰显品德始终高尚的展示物。这与唐寅画中竹的语义相一致。

对比来看,《秋风纨扇图》画面中的斜坡、乱世、修竹的荒凉郊野景象与宋代两幅绘画有着惊人的相似感。唐寅是否有机会见到这两幅作品?我们不得而知。但与唐寅同时代的文徵明(图11)与仇英(图12)也画过此类题材的作品,对比宋代两幅绘画,可见在明代仕女与修竹图像继承了宋代的传统,也是具备特定视觉语义的组合,但这两幅绘画与唐寅《秋风纨扇图》的创作时间先后并不确定。唐寅的《秋风纨扇图》是仕途受阻后有感而作。①关于《秋风纨扇图》的创作时间,大致有两种观点,一种认为是唐寅30岁至45岁期间所作,另一种认为是晚年所作。这两种说法都是唐寅两次仕途受阻之后,与本文的分析不产生冲突。最早对《秋风纨扇图》创作时间进行研究的是江兆申,他注意到唐寅的题诗以及题诗后所钤的“龙虎榜中第一名,烟花队里醉千场”的印文,认为此画是1944年唐寅入狱后,秋季回到江南后有感而作。见江兆申.关于唐寅的研究[M].台北:台北故宫博物院,1976:151.郑淑方在《唐寅笔下人物的风格类型:画风衍变的轨迹、作品分期和时代意涵》认同了江兆申的观点。林莉娜,等编.明四大家特展:唐寅[M].台北:台北故宫博物院,2014:256-272.李鹏飞沿用了邓晓东(见邓晓东.唐寅研究[M].北京:人民出版社,2012.)对于唐寅书法风格的四个分期,认为《秋风纨扇图》的题画诗书风应属于第三时期风格,即37—45岁。见李鹏飞.唐寅《秋风纨扇图》赏析[J].文物鉴定与鉴赏,2014(8):22.吴雪杉则认为此幅为唐寅晚年的作品,见吴雪杉.世情与美人:唐寅《秋风纨扇图》研究[J].故宫博物院院刊,2016(1).画班婕妤并借闺怨诉自己之愁绪。若唐寅见过宋代这两幅绘画,或文、仇二人绘画,则有可能在创作《秋风纨扇图》时,借鉴了画中场景。若唐寅没有见过以上绘画,或许是出于文人思维的惯性,他在自觉或不自觉的状态下联想到了杜甫那首经典名篇《佳人》。班婕妤、佳人与杜甫这三种形象传达的意涵与他渴望表达的情感相契合,通过对班婕妤执扇的形象与杜诗《佳人》典型意象的有意拼凑,完成了这幅《秋风纨扇图》。

图11 文征明《修竹仕女图》

图12 仇英《修竹仕女图》

结合以上三点可以发现,唐寅实际是借由具有特殊含义的配景进行暗示,完成了自身与画中女子的相互比拟。

当班婕妤以女子身份出现时,我们看见的是唐寅绘画中的第一重画境,是为了表达女子的闺怨。《班姬团扇图》中,时间正是夏日里,班婕妤执扇立于“精致庭院”中,前排盛放的蜀葵则暗示着“向君心”,时间地点与配景,都暗示着画中的班婕妤尚未被弃,若以《怨歌行》中的诗句来做比,《班姬团扇图》是“出入君怀袖,动摇微风发。常恐秋节至,凉风夺炎热”,此时帝王情谊尚在,但却已有寂寞隐忧,此时的她仍对帝王的恩宠怀有渴求之心。画面着重于表达“思慕”与“求宠”。在《秋风纨扇图》中,时间已是秋季,荒凉的郊野景象或许暗示班婕妤完全远离宫廷,成为弃妇。配景中象征内心的修竹与画中女性侧立上坡远眺的姿态,与又让人感受到她不再需要对别人察言观色的从容,和终于停止向周围申诉求告的大气,以及够看得很远却陡峭的高度。此时的班婕妤,更符合“弃捐箧笥中,恩情中道绝”,但却可以“白日忽已移光兮,遂晻莫而昧幽。犹被覆载之厚德兮,不废捐罪邮”,看清“惟人生兮一世,忽一过兮若浮。已独享兮高明,处生民兮极休。勉虞精兮极乐,与福禄兮无期。绿衣兮白华,自古兮有之”。②此处引用班婕妤《自悼赋》中语句来叙述画中班婕妤的状态,见谭正璧著.中国女性文学史·女性词话[M].上海:上海古籍出版社,2012:47.尽管夏去秋来,被弃情绝,情虽出于幽怨,却能看淡世态炎凉,坚守品德,引分以自安,和平中正。画面着重于表达“幽怨”与“自解”。

当我们带入唐寅的文人身份与诗歌自喻传统,班婕妤以唐寅自喻替身出现时,画面之外的第二重画境开始显现,结合唐寅生平来看,这两幅绘画更有可能是暗示仕途坎坷与逐臣之伤。前文已提到过,“臣妾”之说与 “士为知己者死,女为悦己者容”两种说法,都暗示了臣与妻这两种身份,面对君与夫时,其实心里是类似的。至于团扇,一方面自《怨歌行》开始成为表现闺怨之典型意象。另一方面,文人也常以“弃扇”自比,表面写闺怨实则暗示君恩中断与仕途坎坷,比如卢殷《仲夏寄江南》:“空将白团扇,从寄复徘徊”,[16]刘禹锡《秋扇词》:“当时初入君怀袖,岂念寒炉有死灰”等。[3]4120

前文提及的“蜀葵”与“修竹”,作为传统文化中暗示君臣关系与君子情操的植物,唐寅安排它们在此出现也有了更为合理的解释。蜀葵具有“向阳之心”,是用来影射臣子对于君王的忠心,修竹则是借《佳人》中的意象,运用“比德”的手法,昭告尽管遭遇惨淡,但依旧保有良好品性。

因此,这两幅作品虽然从表面看是画历史人物,但其实是唐寅将自己与班婕妤相互比拟,以画中人自喻,只不过《班姬团扇图》相对《秋风纨扇图》而言,表达方式更为隐晦。结合之前分析,唐寅画《秋风纨扇图》之时,是为了表达虽然经受仕途坎坷与逐臣之伤,但看清世态炎凉,自慰自解。更进一步展示了自己高尚的品性,是受考场泄题案牵连后绘成。在画《班姬团扇图》时,则是隐晦表达了他渴望重回庙堂的政治态度,可推测为唐寅受邀前往南昌,为宁王谋士之时所作。也与相关学者推测此幅作品的绘制时间,以及唐寅的个人经历相契合。③本文认为《班姬团扇图》绘制时间约是唐寅重新振作,意欲为宁王谋士时。这也与郑淑方研究相符。郑淑方在《唐寅笔下人物的风格类型:画风衍变的轨迹、作品分期和时代意涵》中将《班姬团扇图》分为唐寅晚期(即42岁后)作品。见林莉娜,陈建志,郑淑方.明四大家特展:唐寅[M].台北:台北故宫博物院,2014:256-272.

四、结论

综上所述,唐寅创作《秋风纨扇图》《班姬团扇图》这类闺怨题材的作品,并非仅在于图绘怨妇,而是借画中女子自喻,表达仕途坎坷与逐臣之伤。更甚一步,也隐晦表达他渴望重回庙堂的政治态度或是展示自己高尚品性。就如同张惠言所说的,是表达“贤人君子幽约怨悱不能自言之情”。[17]211其画能够让观者有如此感受,最为主要的因素,就是由于男性画家借用了女性形象和女性语言来进行创作,这种现实与画面上双重性别的矛盾,促使观看者在理解画面时产生了二重画境:一个是画面之内,容易被感知的思女怨妇的处境、命运和心理状态的画境;另一个是画面之外,男性文人画家因由自身处境、命运和心理状态产生的内在情感凝聚的画境。“这种文人以自喻为目的……绘画中的女性不再是只具备女性这一单纯属性,而被赋予了女子——男性——文人的身份。”①笔者在硕士毕业论文中将这类男性借画中女子表达自身情感的绘画,归纳为“自喻型”仕女画。见李程琛.论传统绘画中女性造型的程式化[D].南京艺术学院,2016.表面上,男性画家是在为画中女子结撰言词,实质上,画中女子才是画家的代言人。

本文言至此,已经将唐寅《班姬团扇图》《秋风纨扇图》两幅绘画中的闺怨,与画家自喻现实逐臣之伤及政治态度联系在一起。但需要坦言的是,画家作画时的情境无法被完整还原,画家的意图也有可能永远不能被完美解析,这种解读存在过度阐释的隐患,在一定程度上,本文可视为窥探这两幅绘画以及相类似的绘画的一个角度,却不一定是全貌。