协同共治:基于安徽省W镇垃圾治理实证研究

2021-11-13甘文园

■甘文园,刘 贝

(1.安徽大学社会与政治学院,安徽 合肥 230601;2.复旦大学社会发展与公共政策学院,上海 200433)

一、文献回顾

乡村治理成为社会各界讨论的热点,与此同时乡村社区垃圾治理逐渐走进学术界视野。国内学者对于乡村社区垃圾治理的研究更多集中在政府、市场、农村自治组织和居民等单一的主体上。叶本乾[1]认为,政府应该扮演好“掌舵人”的角色,加强基层政权建设,构建政府主导的治理模式,主张通过基层政权重建激发政府内生动力,把政府打造为乡村社区治理中的最大责任主体。俞可平[2]认为要发挥公民在社区治理中的自主性,主张从公民参与性的视角研究乡村社区治理问题,指出乡村在同质性过渡到异质性的复杂进程中,需要赋予公民更大的自主空间。国外学者对农村环境保护意识的觉醒是伴随着工业化而来的,对新时期我国乡村环境治理具有很大的借鉴意义。受西方国家“共同体”意识影响,Edelenbos等[3]首先提出“互动治理”概念,认为其与传统层级式的政府权威治理不同,互动治理是由行动主体通过自上而下、合作等治理方式应对治理窘境,寻求脱困的现实路径。埃莉诺·奥斯特罗姆[4]在对公共池塘等资源的分配与使用问题的研究中,构建了公共池塘资源模型,认为在公共事务的治理过程中不仅涉及到单一的政府主体,可能还涉及到多个主体。

综上,笔者发现我国城乡环境治理存在明显“层级化”现象,城市垃圾治理一马当先处在精细化全民分类的成熟阶段,而为了破解农村“垃圾围村”困境,学术界开展了大量乡村垃圾治理研究,但主要是集中在政府、市场、社会组织和村民等单一主体上,因此,研究农村垃圾治理多元主体协同参与是促进乡村环境振兴新的切入点。

二、样本分析:W镇垃圾治理实践概况

中华人民共和国住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)发布的《2021—2027年中国农村垃圾处理产业发展动态及投资战略规划报告》[5]显示:在城镇化等因素的影响下,我国农村常住人口有所减少,但各类生活垃圾产生量在逐年增长,2019年我国农村垃圾产量达到52.2亿吨(见图1),出现“垃圾围村”现象。为了破除垃圾围堵,2020年中央一号文件着重强调要加强农村人居环境整治工作。各级各地区垃圾处理力度不断加强,2018年我国农村垃圾处理投资规模为289.37亿元,投资额同比增长113.35%,2019年我国农村垃圾处理投资额在387.74 亿元左右[6]。

图1 2012—2019年我国农村垃圾产生量

W镇位于阜阳市城区南部7公里处,北依市经济技术开发区,东与三十里铺镇、阜南县袁集镇接壤,南至阜南县焦陂镇,西与三合镇相连,总面积为69.08平方公里。目前全镇总人口6.2万人,辖15个村居委会。镇内沟河纵横,区域内主要有七渔河、两清河、中清河、东清河和小润河五大水系,经开挖、疏浚的大小沟渠总计987条。近年来,随着垃圾围堵导致人居环境难以调适,引起当地镇政府高度重视,开始在镇域内修建垃圾处理中心,集中进行垃圾治理。2019年,笔者以阜阳市W镇内的居民为调查对象,采用实地研究中的半结构式访谈法和非参与观察法,选取了15个访谈对象,包括政府负责人、企业负责人、村干部以及若干村民,遵循科学性、代表性、针对性的访谈对象选取标准,根据访谈提纲进行所需资料的收集,然后对收集的访谈资料进行整理分析,发现W镇在环境治理过程中存在以下三种治理模式。

(一)“政府主导”治理模式

政府是人类社会发展的产物,在社会生活的方方面面都占据着主导的角色。叶本乾[1]认为应该加强国家政权建设,坚持政府主导的治理模式,乡村社区治理是政府的职责内容,把政府作为乡村社区治理的最大责任主体。但是在多元化的现代社会追求多元主体参与的治理模式,“政府主导”的治理模式就显得有些不适应。W镇在公共卫生治理中政府占据着主要角色,从上级政府到基层政府相关治理政策文件的发布和解读,到基层政府治理项目的协商与招标,从企业日常治理工作的监督与审核,到村民参与治理的宣传与号召,所有的治理工作都是由政府牵头,其他参与主体根据政府的安排开展治理工作,缺乏一定的自主性。

(二)“企业化”治理模式

“企业化”治理模式,是把企业经营管理的一套运行模式应用到乡村社区治理中,利用企业在资金、技术等方面的优势提高乡村社区治理的质量和效率,更好地进行社区建设[7]。在对当地项目负责人的访谈中我们了解到:目前,W镇具体开展治理的企业是深圳市龙吉顺实业发展有限公司阜阳分公司,该企业并不是总部集团直接参与治理,而是分公司派遣两位负责人,在当地雇佣一些民间社团参与治理,这些民间社团成员大多是当地稍微具有一定文化的居民,他们从企业那里接手任务,然后成立乡镇垃圾处理中心,购买一定器械和垃圾车等运输车辆,再招募一些工作人员,包括机器操作员、行政人员、垃圾车司机、环卫工人等,负责乡镇周围村落的日常垃圾清理工作。此外,笔者在访谈中了解到该企业治理项目的资金来源为:项目建设资金申请安徽省专项环保资金200万元,地方配套资金200万元。

(三)“碎片化”治理模式

“碎片化”,原意是指完整的东西破碎成许多零块,是描述社会传播语境的一种形象性说法。西方学者拉塞尔·林登用“碎片化”来描述有关中国的决策体制,认为政府各部门在政策制定过程中会经历多方利益群体的争论、妥协以及讨价还价等博弈,最后才制定出公共政策[8]。而笔者对W镇调查发现,W镇垃圾治理的“碎片化”表现在不同区域、不同村庄、不同家庭之间的垃圾治理呈现出不同的治理情况,而被分割和区别开来。例如,L村的南北两部分,南部村民大多自己做生意,区内垃圾多是生活垃圾,且村民之间相互监督,区内环境质量高,治理成果显著,而北部村民以农业为生,农业秸秆杂草垃圾较多,区内环境质量差,治理效果不明显。由此可见,W镇的垃圾治理由于不同区域自然环境、村委会执行能力、村民素质等的差异,各个区域之间的治理成果迥乎不同,被分割,呈现“碎片化”。

三、困境浅析:乡村社区垃圾治理存在的问题

(一)政府主导,基层自治组织治理乏力

基层政府对于乡村的管理是基于中央政府赋予的责任和义务,利用自身绝对的优势,整合乡村内外资源,对乡村社区进行管理与服务。然而正是由于乡村政府具有的权利优势,在实际治理工作中会出现乡村政府过度行政化,直接越位干预村委会的治理工作,经常把村委会当做自己的下级机构,对村委会进行干预命令,使村委会被架空,流于形式,只能做一些无关紧要的工作,而不能发挥自身贴近事实、做实事的优势,逐渐在垃圾治理工作中丧失存在感,出现后续治理乏力问题。

村委会李主任(男,47岁):“我们平时的工作还是很清楚的,镇政府出台了文件通知我们要整治村里垃圾乱倒问题,然后镇里每天有专门清理垃圾的环卫工人,我们只需要平时监督垃圾处理得怎么样,配合上级政府检查就可以,好像也没有什么特别需要我们做的”。

(二)边界不明,治理主体角色定位模糊

社区是大家共有的生活环境,所以乡村社区的垃圾治理与各主体息息相关,需要多个主体的通力合作,目前我国乡村社区治理进展缓慢的主要原因就是势单力薄,治理主体角色认定错位,主体间边界模糊,对自身角色缺乏群体认同感,难以真正投身到角色赋予的职责中。

企业负责人程先生(男,45岁):“乡村社区的垃圾治理是一个利国利民的项目,我们分公司招标了这个项目我们也是很荣幸的。但作为一个繁杂、长久的治理任务,虽然我们有400多万的项目资金,但各种保洁装备、垃圾车的添置、保洁员等工作人员的工资,这些都是一笔不小的开支,政府只是定期监督,质量不合格我们企业就要担责,做得好了也不会有奖励措施,村民也认为处理垃圾是我们的工作有时会乱扔乱倒。长此以往,在不盈利的情况下,我们的工作人员是很缺乏积极性的”。

(三)乡土断裂,资源难以有效联结

随着自然经济过渡到市场经济,人们赖以生存的乡土社会不断遭受侵蚀,由此传统乡土社会构建的乡村共同体濒临瓦解,乡村社区的道德伦理规范力量削弱,这些都使得乡村共同体意识淡薄,传统乡土本色淡化,村民乡土情怀出现断裂,乡村社区凝聚力减弱,村民犹如一盘散沙,受相安无事思想影响较之以往较少“揽事”,因此,乡民缺乏联结资源的动机。

村民王女士(女,36岁):“我们村以前大家基本都是同一‘支’(同一血脉),有什么事情大家坐在一起商量,现在人心变了,就拿处理垃圾这件事来说,基本都是各家自扫门前雪,不会过多管别家闲事。村干部也是老老实实干好自己本职工作就行”。

(四)表象空间错位,居民垃圾治理观念出现偏差

表象空间是人们心理活动经过投射而形成的,也可以称之为心理空间,包含着人们的心理认同、情感认同,有个体心理空间和社区心理空间两个维度,个体心理空间是指个人的一种心理认知状态,社区心理空间是指居民群体认同、价值取向等的综合状态。从村民个体而言,出现一种心理上的认知偏差,认为我家的垃圾我做主,在垃圾处理时由于缺乏有效监督仍然存在乱扔乱倒垃圾现象,甚至是就近扔到沟塘中。此外,还出现一种由于群体价值取向越轨而导致的“群体包庇”,在农村社区村民没有意识到垃圾治理事关所有人的切身利益,仅仅是从个体利益出发,看到乱扔乱倒行为置之不理,没有及时制止或向上级部门举报,从而形成互相包庇的现象,保持沉默成为群体默认的法则。因此,表象空间的错位导致村民出现认知偏差,难以形成正确的垃圾治理观念,使得农村垃圾治理举步维艰。

三、路径探析:构建乡村社区垃圾治理协同共治模式

(一)厘清职能,推动基层政府与村委会联动

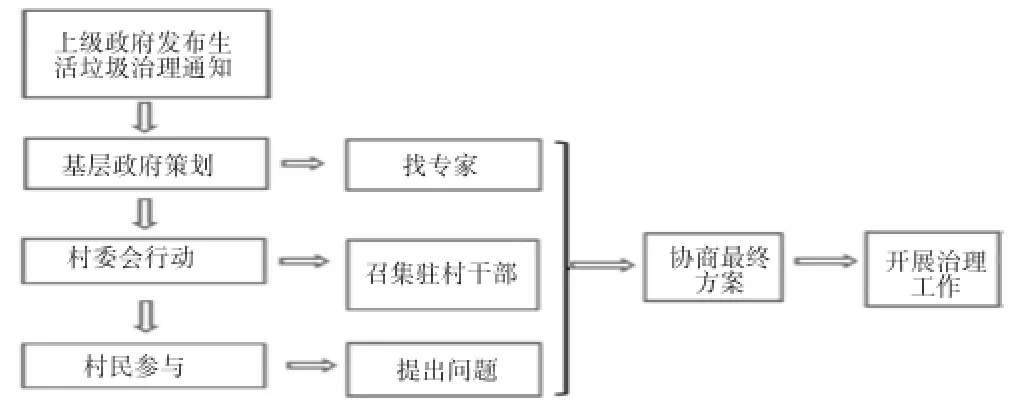

基层政府作为最低一级的国家机关,在实际工作中常常出现过度干预的现象,导致村委会缺乏自主权,难以履行自己的职能。因此,要以划分权力界限为基础,重组权力结构,使基层政府和村委会职能明确地区分并衔接起来,阐明双方的职能界限。例如,针对W镇社区内生活垃圾的治理,基层政府和村委会的联动如图2所示:上级政府发布有关W镇社区居民生活垃圾治理的通知,基层政府接收通知并策划具体的活动方案,同时寻找相关领域的专家进行评审,村委会召集各村骨干力量筹备具体治理工作,同时邀请若干村民参与治理,提出可能出现的问题,最终协商出治理方案,开展治理工作。基层政府作为国家机关做好统筹、监督工作,村委会作为最贴近居民生活的群众性组织做好具体的执行工作,发挥基层政府和村委会的联动作用,达到有效的协同共治。

图2 W镇生活垃圾治理流程

(二)多方引导,调动参与者的主体性

社区作为乡村治理的“最后一公里”,是大家共有的生活环境,因此,乡村社区的垃圾治理与各主体息息相关,需要多种手段加以引导。第一,通过政策公开,让多方参与者意识到自己的主体性。W镇政府要及时下传有关垃圾治理规划的新政策,让本社区内的村委会、招标企业、社会组织、村民等参与主体领悟上级政府政策诉求,增强各主体的参与感。第二,通过典型事例引导,让多方参与主体感受到乡村社区治理的有益性。W镇可以搜集大量社区治理成功案例,通过典型引路,让各主体感受到垃圾治理的好处,进而激发多元主体的内生动力。第三,通过多方位宣传教育,利用技术手段调动多元主体的积极性。W镇可以充分发挥新闻媒体、社区宣传车、社区广播的作用,运用多种形式,定期开展宣传活动,调动多元主体的积极性。

(三)建构桥梁,引入社会工作联结内外资源

社会工作以其专业化和职业化在社区治理中脱颖而出,成为当下建构社会资本、整合社会资源的重要手段。在乡村社区公共卫生治理中,当地政府可以与社会工作组织联系,让这样一群有理念、有专业素养的组织深入到当地社区,激起社区居民自我意识的觉醒。培养社区领袖,与社会工作者一起引导社区居民的民主意识,使其自主自觉地参与到社区治理中。通过社会工作的力量连接社区内外的资源,包括国家政策的改变、社区权利的倡导、外界资金技术的投入、志愿者的招募、社区内村民的日常宣传教育。目前W镇虽然也像很多乡村社区治理一样没有引入社会工作,但笔者相信随着社会工作不断地发展壮大,社会工作进入乡村社区公共卫生治理中是势在必行的。

(四)网络监管,形成强有力的心理威慑

由计算机和信息化引起的网络空间日益对在场的地方性空间和人们的心理空间产生重要影响。针对村民表象空间的错位、认知上的偏差,我们可以利用网络技术加强对乱扔乱倒越轨行为的监管,可以在垃圾投放点或者村庄主干道安装监控,并且设置罚款或拘留等惩罚措施,用以监测村民的越轨行为,从而在心理上形成威慑,打破村民间“群体包庇”规则。经过长期无形之手的压迫,会帮助村民从心理上规范自己的偏差行为,形成合乎规范的习惯,从而参与到垃圾治理中。

随着基层乡村社区治理问题的日益凸显,如何探索多元主体协同共治的参与路径,建成“共建、共治、共享”的社会治理体系成为当前重要的社会议题。从横向实践看,乡村社区治理工作着重发挥多元主体的作用,但更多的集中在单一主体治理上。从纵向历史看,社区治理经历了“社区服务”“社区建设”“社区治理”三个发展阶段,并在当今社会大力倡导创新社区治理方式。总之,优化和完善社会治理体系是一个长期而复杂的议题,需要各方共同努力,而协同共治是必不可少的渠道。