FDPS、LRP5基因多态性与绝经后妇女骨质疏松的关系

2021-11-11刘百奇车德馨侯庆露韩健潘华兴徐东辉

刘百奇 车德馨 侯庆露 韩健 潘华兴 徐东辉

齐齐哈尔市第一医院骨外科,黑龙江 齐齐哈尔 161005

绝经后骨质疏松症( postmenopausal osteoporosis,PMOP) 是绝经后妇科临床上较常见的骨科疾病,主要临床症状为腰背部酸痛、身长缩短以及股骨颈、脊椎等脆性骨折等[1]。骨质疏松症(osteoporosis,OP)和骨折易感性是多因素的,主要受环境因素和遗传因素的影响,据统计60 %至80 %的骨质流失加速是由遗传因素造成的[2]。由于OP是一种多基因疾病,每种骨骼表型(密度、质量、代谢率)都是由多基因相互作用的结果,尽管采用了各种先进的方法,但导致OP的关键基因尚未被确定[3]。

Wnt是骨骼中最重要的信号通路之一,在胚胎发育过程中对骨发育至关重要,在骨量调节中具有双重作用,是蛋白质参与影响骨形成和骨吸收[4]。低密度脂蛋白受体相关蛋白5(LRP5)是Wnt信号通路中最重要的膜受体,它曾在全基因组关联研究中(GWAS)被标记为与OP相关[5]。LRP5基因突变引起的失活导致骨质疏松-假性神经胶质瘤综合征,从而出现骨量降低和骨折的发生[6]。此外,还有几种自然产生的Wnt信号抑制因子,如基因重组蛋白(DKK)和硬化蛋白(SOST),可以使LRP5受体的信号失活,通过与LRP5协同受体结合,拮抗成骨细胞中的Wnt信号传导,阻止骨形成[7]。在绝经后OP治疗中,法尼酰二磷酸合酶(FDPS)是甲羟戊酸途径关键酶,作为氨基双膦酸盐类抗再吸收药物作用靶点,维持着破骨细胞的活性,可能影响未接受治疗的妇女的骨量,改变破骨细胞的活性,促进骨密度和骨周转率[8]。

OP的发病机制是由调控骨骼和矿物质代谢的各种遗传因素与跌倒风险因素、环境影响和生活方式等因素的相互作用的结果[9]。本研究的目的是评估绝经后妇女中,已被验证了的二个候选骨质疏松症基因(FDPS rs2297480, LRP5 rs3736228)的基因型和BMD之间的关系及与骨质疏松的相关性。

1 材料和方法

1.1 一般资料

纳入2017年6月至2019年8月期间,在我院就诊的364名绝经后妇女,平均年龄64.9±8.3岁。纳入标准为:年龄>45岁,绝经>2年,近期诊断骨质疏松症或采用双能X线骨密度仪(DXA)测量骨密度(BMD)正常的妇女。将其分为两组:骨质疏松症组(228人)和BMD正常者为对照组(136人)。排除标准:有代谢性骨病病史(如甲状旁腺功能亢进、骨软化、Paget病等)、恶性肿瘤、骨转移病史以及使用影响骨代谢药物(如抗骨质疏松药物、维生素K拮抗剂)治疗的患者。临床资料收集,包括年龄、体质指数(BMI)、绝经年龄及时间、腰椎(L1-4)、股骨颈、髋部总骨密度和骨质疏松性骨折风险(FRAX)。此外,从每个研究参与者身上采集2 mL血液,用 EDTA真空抗凝管留取,用于基因检测。该研究通过医院伦理委员会批准(2017026),所有参与者都签署了知情同意书。

1.2 方法

1.2.1BMD测定:所有研究对象采用双能X线骨密度仪完成(单位g/cm2),测量部位包括腰椎(L1-4)、股骨颈及全髓。由放射科专门测定BMD的技术人员协助完成。本研究中BMD的测定分别采用Lunar及Hologic两种仪器完成。对于绝经后女性骨质疏松症诊断标准,基于测定股骨颈、腰椎BMD的T值低于同性别、同种族健康成人的骨峰值2.5个标准差为骨质疏松,即T≤-2.5为骨质疏松。二种仪器间的系统误差采用线性回归方程进行数据换算:Hologic BMD值(g/cm2)=0.802×Lunar值+0.318(R=0.991;P<0.001)。

1.2.2SNP基因分型:基因组DNA从EDTA抗凝管提取的外周血中提取,采用天根北京生物科技公司血基因组提取试剂盒。然后进行DNA浓度测定。利用PCR-RELP法对FDPS rs2297480进行基因分型。利用Tapman荧光探针法对LRP5 rs3736228进行基因分型。所有步骤均按厂家说明进行。反应混合物中含有10 μL的2×TaqMan基因分型主混合物(Thermo Fisher公司,美国),0.5,μL匹配40×TaqMan SNP基因分型检测,约25,ng基因组的DNA和游离核酸酶混合物,最终体积为20 μL。所有基因分型均采用相同的扩增程序,在60 ℃进行30 s预读,在95 ℃保持10 min,然后进行PCR,共40个循环,每个循环95 ℃ 15 s和60 ℃ 1 min,60 ℃ 30 s扩增后读数。PCR自动循环仪器 (Bio-Rad公司, 美国)。

1.3 统计学处理

2 结果

共有364名患者符合纳入标准,其中228名诊断为OP,另136名BMD正常。临床一般资料骨质疏松组与对照组相比,年龄偏大,体质指数更小,绝经年龄更小,闭经年限更长,L1-4、股骨颈及髋关节BMD更低,骨折风险更高(P<0.05)。纳入研究女性的主要特征见表1。

表1 纳入研究的妇女的临床特征

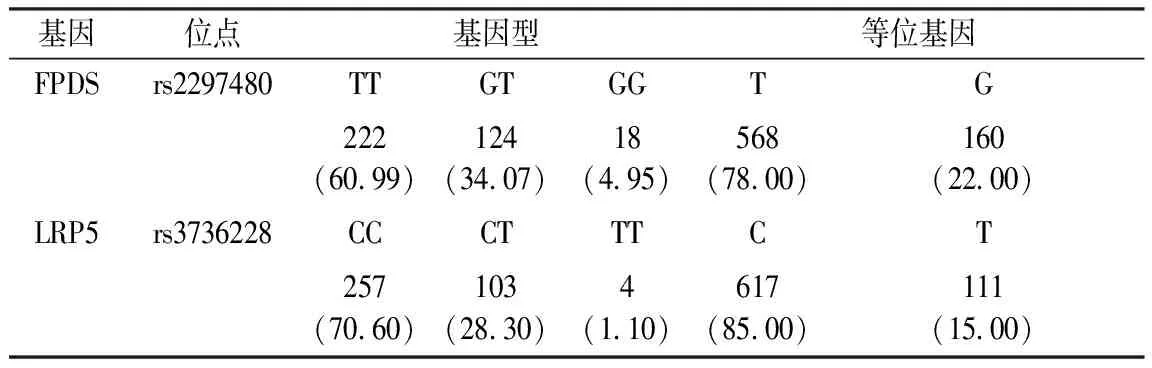

FDPS rs2297480、LRP5 rs3736228基因型及等位基因在研究群体(n=364)中的分布频率见表2。

表2 研究人群中SNP的等位基因和基因型频率[n=364,n(%)]

携带FDPS rs2297480 TT基因型者在腰椎和全髋部的BMD值显著低于杂合子GT和纯合子GG (P=0.006和P=0.03),在股骨颈的BMD值下降不显著(P=0.179)。至于LRP5 rs3736228纯合子CC 在股骨颈和全髋的BMD值明显低于CT或TT基因型(P=0.028,P=0.014),但在腰椎BMD变化不显著(P=0.717),见表3。

表3 不同基因型间的骨密度值[n=364,g/cm2, M(P25~P75)]Table 3 BMD values between different genotypes [n=364,g/cm2, M(P25~P75)]

在共显性模型分析中,rs2297480 SNP的TT基因型发生OP风险最高(OR=2.1;95 %CI:1.4~3.3;P<0.05,杂合子GT基因型风险最低(OR=0.4;95 %CI:0.3~0.7;P=0.001)。T等位基因的存在与OP发生显著相关(P=0.005)。rs3736228 SNP的CC基因型发生OP风险最高(OR= 1.5;95 %CI:0.9~2.4;P=0.05),杂合子CT风险最低(OR=0.6;95 %CI:0.3~0.9;P=0.041)。C等位基因与OP没有发现关联(P=0.143),见表4。

表4 骨质疏松症组与对照组之间的等位基因和基因型分布及相关性[n(%)]Table 4 Allele and genotype distribution and correlation between the osteoporosis group and the control group[n(%)]

3 讨论

目前60岁以上人群中骨质疏松症的患病率有增高趋势,尤其是绝经后妇女[10]。尽管过去在确定涉及BMD、骨折和其他相关表型的候选基因方面已经有了显著的进展,但大多数的遗传变异仍未被发现或验证。研究者一直在寻找遗传因素在骨量丢失发病机制中的作用,但迄今为止,在这一领域还没有关于OP的决定性病因信息。目前已被证实在单核苷酸多态性(SNPs)中多个基因与BMD有关,但是结果不确定或相互矛盾。全基因组关联研究(GWAS)中研究了60 多个与BMD 相关基因,证实了BMD 基因的多态性,BMD在母亲与女儿之间存在高度相关性,主要是由于骨表型的遗传因素决定了骨质疏松症的发生[11]。

LRP5基因作为Wnt 信号传导通路的受体,其基因的多态性与骨代谢之间的关系越来越受到重视[12]。LRP5是一种跨膜受体蛋白,属于低密度脂蛋白受体家族之一,它的编码基因定位于染色体11q12-13上,是Wnt 配体的辅助受体[13]。有研究表明给予去卵巢的小鼠雌激素处理,其LRP5 的表达明显升高,骨密度增加[14]。LRP5是一种跨膜受体,它允许外源性的化学信号传递到细胞核内参与骨的形成。LRP5是Wnt蛋白的辅助受体,骨形态发生蛋白(BMP)2诱导的碱性磷酸酶激活依赖于LRP5/Wnt信号通路。LRP5基因突变,尤其是171 位甘氨酸突变所引起的LRP5失活是骨质疏松症-假性胶质瘤综合征的发病原因,其特点是低骨量和骨折[15]。一些常见的LRP5基因多态性已被检测出与骨骼表型相关,包括骨折风险和骨密度,其中LRP5基因的编码单核苷酸多态性(SNP) rs3736228 (A1330V)被认为对骨质疏松具有特殊的易感性[16]。另外研究揭示了FDPS在维持破骨细胞吸收活性方面的重要作用,FDPS酶的基因多态性与绝经后妇女骨密度的有关,FDPS酶也是氨基膦酸盐的主要靶点。一些研究检测了人类FDPS基因中已验证的常见多态性dbSNP:rs2297480也与绝经后妇女骨量有关[17]。Olmos等[18]研究显示SNP rs2297480与65岁以上绝经后妇女的骨密度之间的显著相关性。

我们的研究表明,FDPS rs2297480点位的主要等位基因T的存在与骨质疏松症之间存在显著相关性(P=0.005)。rs2297480点位基因型TT显著降低腰椎BMD值和全髋关节BMD值(P<0.05)。这些结果与Levy等[19]的研究结果一致,他们同样评估了FDPS的多态性,还发现在老年妇女中主要的等位基因C的存在与低BMD之间有很强的相关性。相反Massart等[20]评估了女性rs2297480多态性基因型与骨密度的关系,但未发现与基线BMD的相关性。Canto-Cetina等[21]发现,LRP5 rs3736228多态性与女性所有BMD位点变异之间存在显著相关性。而Falcn-Ramírez等[22]在他们的研究群体中没有发现相同位点基因型与BMD的显著关联。在我们的研究中LRP5 rs3736228位点CC和CT基因型与OP相关(P=0.05和P=0.041)。此外,携带CC基因型的绝经后妇女股骨颈和全髋关节骨密度显著降低(P<0.05)。在某些种族人群中,所有BMD位点中LRP5 rs3736228 CC基因型的BMD值往往高于TT基因型[20]。Markatseli等[23]在围绝经期和绝经后妇女队列中报道,CT/TT基因型的存在与腰椎骨密度一致。Ezura等[24]分析了rs3736228基因型与成年女性骨密度的关系,他们发现携带小T等位基因的纯合子BMD得分最低,携带大C等位基因的纯合子BMD得分较高。这些结果与本研究的基因型分布相似。但我们的研究结果表明,骨质疏松风险基因型可能与绝经后女性的rs3736228基因型纯合子CC有关。存在的这些差异可能跟不同地区、不同种族有关。

综上所述,我们的研究得出在绝经后的骨质疏松症妇女中,BMD和FDPS基因多态性之间有很强的相关性,与LRP5基因多态性之间存在较低关联。本研究存在几个局限性,首先,本研究只包括本地区女性,目前还不清楚该结果是否可以推断出不同种族的女性。其次,样本数较小,因为遗传研究需要更多的受试者来实现足够的统计效力。第三,研究设计是基于临床和志愿者,而不是基于人群,因此潜在的偏差仍然存在。这些需要在今后的工作中进一步验证,使其更具科学性和实用性。